Финансирование образования в финно-угорских странах (на примере Венгрии, Финляндии, Эстонии)

Автор: Дивеева А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3 (8), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105591

IDR: 140105591

Текст статьи Финансирование образования в финно-угорских странах (на примере Венгрии, Финляндии, Эстонии)

СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ ВЕНГРИИ, ФИНЛЯНДИИ, ЭСТОНИИ) Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики и следующий этап развития экономики и общества передовых стран мира. Часто термин «экономика знаний» используют как синоним инновационной экономики.

На информационной стадии развития общества, характеризующейся наукоемкостью и новой структурой воспроизводства, проблема развития человеческого капитала заняла одно из ключевых мест в экономической теории.

Наряду со структурными сдвигами в развитии экономических отношений, возрастанием роли невещественного производства происходит системная эволюция человеческого потенциала. Накопление интеллектуальных ресурсов становится базисом устойчивого экономического развития. В свою очередь, устойчивый экономический рост требует формирования оптимальных условий для функционирования человеческого капитала [3]. Главным фактором формирования и развития экономики знаний является креативный, инновационный человеческий капитал. Процесс развития экономики знаний состоит в повышении качества человеческого капитала, качества жизни и в производстве знаний, высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг. Актуальность выбранной темы исследования определяется также ключевой ролью науки и образования в экономике знаний, в условиях которой уровень грамотности, а также способность собирать, обрабатывать и производить информацию составляют фундаментальные основы человеческого капитала.

Стадии промышленного и экономического развития страны

Экономика инвестиций

Ресурсная экономика

Импортные технологии

Стандартная продукция

Экономика знаний

Способность и желание инвестировать Усовершенствованные импортные технологии Дифференцированная продукция

Создание и накопление национальной базы знаний

Собственные НИОКР и технологии

Продукция завоевывает новые рынки

Таким образом, уделяя внимание финансированию данных областей, страна получает возможность не только улучшить показатели качества человеческого капитала в краткосрочной перспективе, но и обеспечить новую устойчивую модель экономического роста на основе знаний и инноваций в долгосрочной.

Большую часть инвестиций развитые страны осуществляют в человеческий капитал. Это дает им решающее преимущество в научном, инновационном и интеллектуальном развитии, а также в опережающем росте качества жизни населения.

В экономической литературе можно выделить различные трактовки понятия «человеческий капитал», а также его внутренней структуры. Г. Беккер считал, что «человеческий капитал формируется за счет инвестиций в человека, среди которых можно назвать обучение, подготовку на производство, расходы на здравоохранение, миграцию и поиски информации о ценах и доходах». Необходимо отметить, что в этом определении автор не учел природную составляющую происхождения человеческого капитала, что является одним из факторов, способных ограничить приток инвестиций. Ведь для того чтобы были возможности приращения интеллектуальных, духовных и морально-этических качеств носителя человеческого капитала, человек должен быть здоровым физически, способным к потенциальной трудовой деятельности. В своем определении И. Бен-Порэт рассматривает человеческий капитал как «фонд, функция которого - производство трудовых услуг в общепринятых единицах измерения и который в этом своем качестве аналогичен любой машине как представительнице вещественного капитала». Здесь также наблюдается отвлечение от природной сути происхождения носителя человеческого капитала. Наиболее полно человеческий капитал рассматривается в определении, данном группой отечественных ученых-экономистов (А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, В.А. Конов, С.А. Курганский): «совокупность всех атрибутивных качеств и свойств, производительных способностей и сил, функциональных ролей и форм, рассматриваемых с позиций системной целостности и адекватных современному состоянию общества эпохи научно-технической и социально-информационной революции, включенных в систему рыночной экономики в качестве ведущего творческого фактора общественного воспроизводства» [1].

Ведущие страны мира создали близкие к оптимальным условия для быстрого и эффективного воплощения идей ученых в конкретные товары и продукты. Именно фундаментальные исследования, повышенные инвестиции в ЧК и порождаемые ими новые прорывные технологии обеспечивают ведущим странам мира их лидерство. Таким образом, финансирование науки и образования, как основных составляющих ЧК, в таких странах представляет особенный интерес для России, так как наша страна стремится к созданию инновационной экономики.

Для нашей страны и региона, в частности, интересен, прежде всего, опыт финно-угорских стран, таких как, например, Венгрия, Эстония и Финляндия. В 2011 году по индексу развития человеческого потенциала, используемому ООН (ИРЧП/HDI) - интегральному показателю, измеряющему уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия населения - Венгрия (население чуть более 10 млн. жителей), заняла 38 место, Эстония - 34 (население 1,3 млн. жителей), а Финляндия - 22 (5,4 млн. жителей), (для сравнения: первое место занимает Норвегия, а Россия - 66).

Финляндия, Венгрия и Эстония - страны финно-угорского региона, чей опыт финансового обеспечения науки и образования, как факторов развития человеческого капитала, интересен не только для нашей страны, но и непосредственно для Республики Мордовия. Эти страны объединяют тесные культурные и языковые связи, а также участие в различных проектах на международном уровне. Что касается финансирования образования и науки, развития научно-образовательной системы в целом, то у данных стран имеются некоторые различия. Так система управления образованием в Венгрии интегрирована в систему общегосударственного управления (сильно децентрализована); самые важные решения в сфере образования на местном и окружном уровнях принимаются избранными советами муниципальных образований. Владельцами образовательных учреждений являются местные, а в случае со средними учебными заведениями - окружные муниципалитеты. Роль окружного муниципалитета предполагает ответственность за техническое обслуживание зданий учебных заведений и за координацию и развитие системы образования на окружном (и региональном) уровне.

Следовательно, в Венгрии все решения, связанные с деятельностью образовательной системы (например, касающиеся учреждения или закрытия школ, бюджета учебного заведения, педагогических программ (учебных программ), назначения руководителей и т.п.), принимают местные или окружные муниципалитеты. В отличие от Финляндии, где управление образованием осуществляется исключительно в централизованном режиме. Решения по общим принципам политики в сфере образования и законодательству принимаются в Финляндии парламентом. За исполнение этих решений отвечает Государственный совет (т. е. правительство). На местах данную функцию осуществляют Департаменты управления образованием. В Эстонии система управления образованием также сильно централизована, однако отличительной особенностью являются действующие оригинальные эффективные модели включения общества в управление образовательными учреждениями: согласительные и управляющие советы, модели кооперативного управления (г. Кохтла-Ярве). Очень интересной находкой является наличие в каждом образовательном учреждении Эстонии «критического друга». Это человек, который не имеет непосредственного отношения к данному учебному заведению, а может быть, и не работающий в системе образования вообще. Но, по мнению педагогов и родителей данной школы, он является авторитетным человеком, который способен на конструктивную, доброжелательную критику. Попечительский совет обращается к такому человеку с просьбой стать «критическим другом» школы.

Основная задача «критического друга» – периодически заходить в «свое» учебное заведение и обращать внимание администрации на то, что, с его точки зрения, следовало бы улучшить (например: оформление школы, внешний вид школьников, ведение документации и все то, что определяет внутреннюю среду школы, ее «лицо», имидж). В условиях значительной загруженности педагогических работников и администрации школы такой «взгляд со стороны» был бы очень полезен для образовательного учреждения и в то же время вырабатывалось бы неравнодушное отношение к жизни школы со стороны общественности.

Что касается финансирования образования, то оно адаптировано к вышеописанной структуре государственной системы управления образованием. Например, в Венгрии не существует прямой финансовой связи между центральным бюджетом и различными учебными заведениями. Центральный бюджет предоставляет дотации муниципалитетам для того, чтобы они могли выполнять обязательные задачи, связанные с образованием, в рамках системы нормативных дотаций, которая основана на количестве учащихся в конкретном муниципальном образовании. Подушевые нормативные дотации варьируются в зависимости от уровня образования, а другие нормативные дотации связаны с различными задачами (например, образование представителей меньшинств или учащихся с особыми потребностями), которые не запланированы. Нормативные бюджетные дотации покрывают в среднем на 70% затраты муниципалитетов по 15 статьям расходов на образование, при этом в финансировании участвует и сам муниципалитет, вкладывая средства из собственных доходов. (В Венгрии все государственные услуги, оказываемые на местах, финансируются государством именно так, таким образом, сумма государственных финансовых средств, выделяемых на образовательные услуги, всегда зависит от общей суммы бюджетных дотаций, полученных муниципалитетом (и не только на образование), от собственных доходов муниципалитета и приоритетных направлений деятельности, определяемых муниципалитетом.)

Не смотря на то, что образовательные системы в Эстонии, Венгрии и Финляндии имеют характерные особенности, все эти страны с 1999 года являются участниками Болонского процесса, а также активно взаимодействуют в сфере культуры, образования и науки. В течение последних нескольких десятилетий в Финляндии проводится реформирование всей системы образования (дошкольного, школьного, профессионального и высшего) по определенным принципам (поэтапно реформы в системе образования происходят примерно раз в 20 лет).

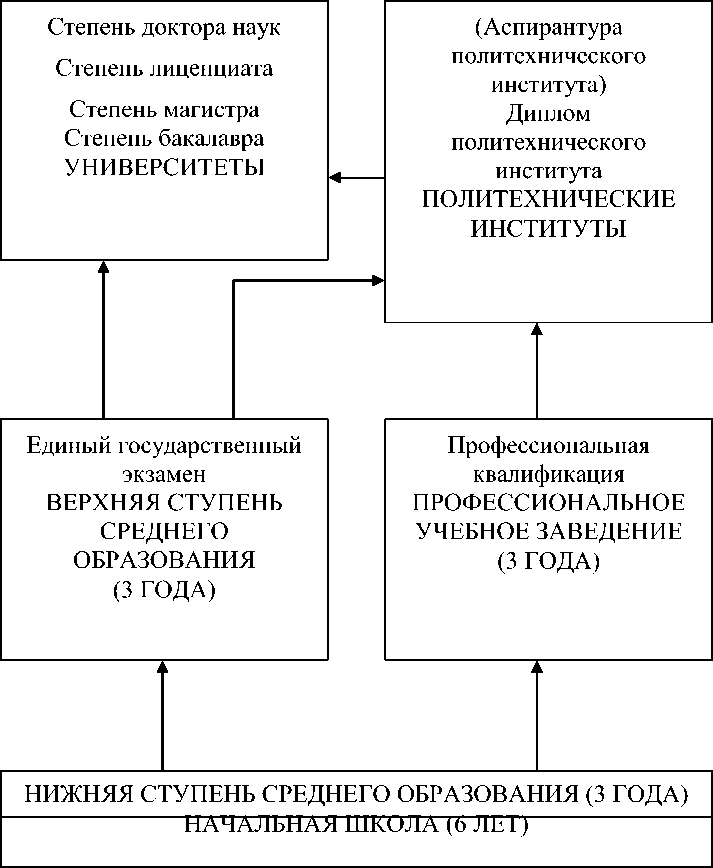

Финляндии начинается с основного образования в общеобразовательных школах, получение которого обязательно для всех граждан в возрасте от 7 до 16 лет. Оно включает в себя начальное образование и нижний уровень среднего образования, а его продолжительность - 9 лет. Прежде чем поступить в начальную школу, многие дети получают образование в детских садах или школах, но оно не является обязательным. Дошкольное и начальное образование в Финляндии длится 6 лет, за этот период времени в расчете на одного учащегося приходятся 37 404,0 долл. На рисунке изображена структура современной системы образования в Финляндии.

Существует два вида средних школ. Школы верхней ступени среднего образования осуществляют подготовку учащихся к сдаче единого государственного экзамена и учебе в высших учебных заведениях. Продолжительность обучения в средней школе верхней ступени - 2-4 года, за этот период в среднем на одного учащегося тратятся 29 191,0 долл. Профессиональные учебные заведения предлагают программы по обучению профессиям средней продолжительностью в три года, сумма финансирования обучения составляет 20 418,0 долл. Оба вида среднего образования дают возможность поступить в высшее учебное заведение.

Высшие учебные заведения делятся на два типа: университеты и политехнические институты. Университеты - это традиционные высшие учебные заведения, в которых научные исследования и преподавание тесно связаны друг с другом. В университетах можно получить низшую (бакалавр) и более высокую (магистр) научную степень, а также продолжить обучение для получения степени лиценциата или доктора.

Система образования Финляндии

Образ

Этот этап проходят 40% каждой возрастной группы

Этого этапа достигает 85% каждой возрастной группы

Обязательное образование

Получение степени магистра занимает в среднем 6 лет, однако каких-либо ограничений по времени не установлено. Высшее образование учащийся в среднем получает за 4,78 года, что в финансовом эквиваленте составляет 64 846 долл. Если подсчитать долю расходов на довузовское и вузовское образование в расчете на одного учащегося, то она составит 24,0 % от ВВП в пересчете на душу населения Финляндии [2].

В Финляндии насчитывается 20 университетов: 10 из них междисциплинарные, а остальные 10 включают 3 технических университета, 3 школы экономики и 4 школы искусств.

В политехнических институтах особое внимание уделяется связи с трудовой и практической деятельностью. Исследования в политехнических институтах проводятся во взаимодействии с частными и государственными предприятиями и зачастую способствуют региональному развитию. В стране насчитывается 29 политехнических институтов, по окончании которых студенты получают диплом о высшем профессиональном образовании, приравнивающемся к университетской степени бакалавра. Учеба в политехническом институте длится, как правило, 4 года. В настоящее время по некоторым политехническим специальностям можно получить также и степень магистра.

Деятельность системы образования в Финляндии финансируется и организуется государством, поэтому для учащихся образование является бесплатным. Муниципальные власти отвечают за дошкольное и основное образование, а также за средние школы верхней ступени. Учащиеся ежедневно обеспечиваются обедами, а для школьников младших классов, у которых уроки заканчиваются вскоре после полудня, предусмотрены занятия в рамках продленного дня. Кроме того, школы основного образования предоставляют учащимся книги и дополнительные материалы. Финансирование профессионального образования осуществляется совместно правительством и местными органами власти. Университеты являются государственными учреждениями, наделенными конституционной автономией. Финансирование политехнических институтов осуществляют в основном муниципальные власти и различные фонды. Платы за обучение в высших учебных заведениях нет. Как правило, студенты платят членский взнос в размере 60-100 евро за учебный год студенческому союзу своего учебного заведения и взамен получают некоторые льготы, включающие обеды в студенческих столовых по сниженным ценам, скидки на проезд в общественном транспорте, а также обслуживание в медицинских учреждениях по номинальной стоимости.

Институт социального страхования Финляндии (КЕЛА) заведует системой финансовой помощи учащимся средних школ и студентам вузов. Эта помощь включает в себя стипендию, субсидирование квартплаты и студенческие кредиты, гарантируемые государством. Студент университета может рассчитывать на финансовую помощь в размере до 650 евро в месяц. Из этой суммы 260 евро приходится на стипендию, субсидия на квартплату не может превышать 170 евро в месяц; кроме того, студент может взять кредит под гарантию государства в размере 220 евро в месяц.

Особенностями финской системы являются: индивидуализация образования, гуманизация (уважительное отношение к обучающемуся), принципа развития (развивающая среда), высокий уровень подготовки и оплаты труда педагогов (зарплата 2,5 – 4 тыс. евро в месяц, точнее, учитель начальной школы 3340 евро, учитель средней школы 4156 евро).

Образовательная система Венгрии предполагает получение обязательного образования детьми в возрасте 6 - 18 лет. Она включает в себя систему довузовского образования: 8 лет начальной школы и 4 года средней школы, однако существует и альтернатива: 6 лет начальной школы и 6 лет средней или 4 года начальной и 8 лет средней школы соответственно. За это время на одного учащегося тратится 54 072 долл. США [3].

Сегодня система высшего образования в Венгрии включает в себя 18 государственных университетов, 1 частный, 12 государственных колледжей, 26 церковных учебных заведений и 9 колледжей, финансируемых различными фондами. Система высшего образования сконцентрирована в столице: большинство университетов и соответствующих департаментов образования и культуры располагаются в Будапеште, кроме того, около 50% студентов высших учебных заведений учатся именно в этом городе. Продолжительность обучения на бакалаврской программе – 3-4 года, на магистерской - 2-3 года. Первое высшее образование в Венгрии является бесплатным, за все это время на одного учащегося приходится 25 554 – 34 072 долл. США. Студенты должны самостоятельно оплачивать программы, ведущие к получению степени следующего уровня. Однако такая система действовала не всегда. Традиционно высшее образование в Венгрии было бесплатным. Однако в середине 1990-х гг. (1994-1995) была введена плата за обучение для всех студентов. Был установлен уровень в 20 тыс. венгерских форинтов на одного студента в год, что приравнивается к 100 евро. В зависимости от программы эта сумма покрывала от 2 до 10% расходов на обучение. После массовых протестов плата за обучение для студентов, финансируемых государством, была отменена. Теперь студенты платят за обучение только в исключительных случаях, если, к примеру, они не сдали экзамен или повторно проходят семестр или учебный год. В 2002 г. была установлена наивысшая плата за обучение для таких студентов – 70 тысяч форинтов в год.

С начала 2013 года студенты вновь выступают против новой реформы в сфере образования. Они требуют увеличения бюджетных мест в вузах до того уровня, который был в Венгрии в 2011 году. Молодые люди также выступают за отмену постановления, согласно которому, студенты, чье обучение было оплачено государством, должны оставаться на территории страны и после получения диплома. Правительство Венгрии обещало восстановить количество бюджетных мест в вузах, но отказалось отменять постановление о невыезде.

Финансирование расходов на образование в 2013 году будет увеличено с 10% (в 2012) до 10,6% от ВВП. Это говорит о тенденции в образовательной системе Венгрии предоставлять образование более высокого уровня.

Система образования в Эстонии также является трехступенчатой и включает в себя начальное, среднее и высшее образование. Дошкольное образование предусматривается как доступное для каждого ребёнка. Так как большинство детских садов является платными, местные власти должны оплачивать от 50 % до 100 % стоимости, исходя из заработка родителей. Родители не должны платить более 20 % от минимального размера заработной платы, устанавливаемой Правительством Республики Эстония.

Среднее образование в Эстонии является бесплатным и разделено на 4 уровня: из них первые три уровня являются обязательными.

Таблица – Среднее образование в Эстонии

|

Основная школа |

Гимназия (старшая школа) |

|||

|

1уровень |

2уровень |

3уровень |

4уровень |

|

|

Возраст (в годах) |

7-10 |

11-15 |

15-17 |

17-19 |

|

Классы |

1, 2, 3 |

4, 5, 6 |

7, 8, 9 |

10 1112 |

|

Часов в неделю |

20, 23, 25 |

25, 28, 30 |

30, 32, 34 |

в зависимости от курсов |

Среднее профессиональное образование длится 3-4,5 года. В среднем за время довузовского обучения на одного учащегося расходуется 6149 долл. в год. Высшее образование -3 года + 2 года магистратуры, за это время в среднем на одного студента расходуется 6373 долл. в год. Также в Эстонии введено подушевое финансирование образования и, как следствие, закрываются небольшие школы.

Таблица - Расходы на образование в Эстонии по уровням (на основе паритетного стандарта, в тысячах евро)

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Начальное образование |

2683,9 |

3073,0 |

3352,1 |

4324,8 |

4099,8 |

|

Общее образование |

3219,9 |

3716,8 |

4128,8 |

4748,4 |

4777,2 |

|

Высшее образование |

3285,2 |

3340,6 |

4311,3 |

4500,4 |

4803,2 |

Высшее академическое образование в Эстонии делится на три уровня: бакалавриат, магистратура и докторантура. В некоторых специальностях (базовое медицинское образование, ветеринария, фармацевтика, стоматология, инженерная архитектура и программа школьного учителя) степени бакалавра и магистра объединены в одну степень. Эстонские публичные университеты имеют большую независимость, чем прикладные высшие учебные заведения. В дополнение к организации академической жизни университета университеты могут создать новые учебные программы, утвердить правила и условия, утвердить бюджет, утвердить план развития, выбрать ректора и ограничить решение вопросов, касающихся активов. В Эстонии имеется некоторое число публичных и частных университетов. Крупнейшими публичными университетами являются Тартуский университет, Таллинский технический университет, Таллинский университет, Эстонский университет науки о жизни, Эстонская академия художеств, а крупнейший частный университет — Международный Университет Audentes.

Кроме финансовых аспектов образовательной системы необходимо рассмотреть также качественные аспекты оказываемых образовательных услуг. По Индексу образования Финляндия устойчиво занимает первое место. По индексу образовательных достижений учащихся PISA 3,7 в 2009 г. В 2010 году американский журнал Newsweek назвал Финляндию лучшей страной в мире по качеству образования. Евросоюз считает, что образовательная система Финляндии должна стать его ядром.

В Венгрии у мужчин с университетским дипломом шансы найти работу на 18% выше, чем у мужчин со средним образованием, а у женщин с университетским дипломом такие шансы выше на 32%. Общий размер дохода, получаемого на протяжении всей жизни, также увеличивается с повышением уровня образования.

Вследствие снижения объема применяемого физического труда в течение последних десятилетий работодатели теперь отдают предпочтение более образованным работникам. Таким образом, процент учащихся, окончивших среднюю школу, позволяет получить представление об уровне их подготовки с точки зрения соответствия минимальным требованиям на рынке труда в той или иной стране.

В Венгрии 81% (в Финляндии 82%, самый большой показатель в Эстонии – 89%) взрослых людей в возрасте от 25 до 64 лет получили документ об образовании, равноценный аттестату об окончании средней школы, что выше среднего показателя по странам-членам ОЭСР, равного 74%. Этот показатель в большей степени справедлив для мужчин, чем для женщин, так как доля мужчин, успешно окончивших среднюю школу, составляет 84%, а женщин – 77%. Эта разница в 7%, больше, чем средняя разница в странах-членах ОЭСР, составляющая 2%, и это говорит о необходимости расширения участия женщин в получении среднего образования. Однако для Эстонии характерна тенденция, противоположная тенденции в ОЭСР: количество женщин, успешно окончивших среднюю школу, составляет 91%, а мужчин – 86%. В Финляндии количество женщин, успешно окончивших среднюю школу, также составляет 84%, тогда как количество мужчин составляет 80%.Среди молодежи – более надежного показателя будущего Венгрии – 86% ( в Эстонии также 86%, самый большой показатель в Финляндии – 90%) взрослых людей в возрасте от 25 до 34 лет получили документ об образовании, равноценный аттестату об окончании средней школы, что также выше среднего показателя по странам-членам ОЭСР, равного 81%.

У финнов на получение образования в возрасте от 5 до 39 лет в среднем уходит 20 лет (в Венгрии и Эстонии -18 лет), что превышает средний показатель по странам-членам ОЭСР, равный 17 годам, и является самым высоким показателем среди стран-членов ОЭСР. Такая продолжительность периода получения образования находит отражение в высокой доле населения в возрасте от 25 до 34 лет, получившей среднее образование. Однако, при всей важности данного показателя, процент людей, получивших образование, мало говорит о качестве этого образования. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (РISA), организованная и проводимая под эгидой ОЭСР, изучает уровень некоторых знаний и умений, приобретенных учащимися к концу периода обязательного обучения (как правило, в возрасте 15 лет) и необходимых для полноценного участия в жизни современного общества, в частности качества чтения, знаний по математике и естественным наукам. Как показывают исследования, данные навыки являются более надежными показателями экономического и социального благосостояния, чем количество лет, потраченных на получение образования в школе.

Финляндия является страной, демонстрирующей одни из самых лучших результатов среди стран-членов ОЭСР. В тестировании качества чтения, математических навыков и уровня знаний по естественным наукам финские учащиеся в среднем набрали 543 балла (в Эстонии - 514 баллов, самый низкий показатель в Венгрии - 496 баллов). Этот показатель выше среднего показателя по странам-членам ОЭСР, равного 497, и делает Финляндию одной из самых сильных стран-членов ОЭСР по уровню знаний и навыков учащихся. В среднем в Финляндии девочки опередили мальчиков на 23 балла, что значительно выше среднего разрыва в странах-членах ОЭСР, составляющего 9 баллов, причем девочки набрали в общей сложности 555 баллов, тогда как мальчики набрали 532 балла. В Эстонии девочки опередили мальчиков на 12 баллов, что больше среднего разрыва в странах-членах ОЭСР, составляющего 9 баллов. В Венгрии данный показатель соответствует среднему разрыву в странах-членах ОЭСР.

В системах образования с самыми высокими показателями успеваемости удается обеспечить высококачественное образование для всех учащихся. В Венгрии в среднем разница в результатах успеваемости между 20% учащихся из самых обеспеченных семей и 20% учащихся из самых малообеспеченных семей составляет 133 балла, что значительно выше среднего показателя по странам-членам ОЭСР, равного 99 баллам, и является самым большим разрывом среди стран-членов ОЭСР. Таким образом, в образовательной системе Венгрии преобладает тенденция предоставлять образование более высокого уровня учащимся из обеспеченных семей. В Финляндии и Эстонии наблюдается обратная ситуация и данный показатель составляет 62 (самый небольшой разрыв среди стран-членов ОЭСР) и 64 балла соответственно, что значительно ниже среднего показателя по странам-членам ОЭСР. Это говорит о том, что система образования в Финляндии и Эстонии предусматривает относительно равный доступ к высококачественному образованию для всех учащихся.

Что касается научных разработок, то инновационная система Венгрии состоит из трех основных кластеров: учреждения, представляющие правительство Венгрии, Академия наук и научно-исследовательские организации и институты.

Первый кластер представляет Департамент исследований и технологий министерства образования (R&T Division of the МоЕ). К его обязанностям относится: разработка научно-технической политики, обеспечение реализации инновационных программ, подготовка отчетов по этом темам;

Втрой кластер - Академия наук Венгрии (The Hungarian Academy of Sciences, HAS). Она является независимой организацией, действующей на основе самоуправления.

Основные направления деятельности Академии наук Венгрии

Создание и поддержка существующих исследовательских центров

Создание научных секций и комитетов для координации научных исследований

Финансовое обеспечение библиотек, архивов, информационных систем

В состав Академии наук входит 10% научно-исследовательских организаций страны, в том числе 60% высших учебных заведений Венгрии, и 20% всего персонала, связанного с проведением НИОКР [4].

Третий кластер представляет собой научно-исследовательские учреждения, основное количество подразделений которых сосредоточено в университетах страны. Объемы финансирования в основном складываются из бюджетных ассигнований, выделяемых государством, которые, в свою очередь, делятся на два вида: регулярные (плановые) отчисления и финансирование по линии правительственных фондов и программ.

Кроме бюджетных источников, осуществляется финансирование инноваций за счет совместных проектов с коммерческими организациями и за счет международного сотрудничества. Не смотря на то, что в последние годы происходит увеличение совокупных государственных расходов на НИОКР, по сравнению с другими странами Европейского Союза оно остается незначительным и недостаточным.

Одним из основных источников финансирования инновационных проектов признается также финансовая помощь Европейского Союза из фондов расходов на структурные изменения Венгрии – как члена ЕС. Объем финансовых поступлений из этого фонда в 2008-2010 гг. составил 1,75 млрд. евро. Из собственных бюджетных источников Венгрия выделяет 850 млрд. форинтов ежегодно на реконструкцию наиболее важных объектов промышленности, сельского хозяйства и охрану окружающей среды.

Укрепление и развитие инновационной системы Венгрии делает эту страну привлекательной для зарубежных партнеров в плане активизации сотрудничества. Среди положительных моментов, способствующих этому, отмечаются: стабильная политическая и экономическая обстановка (стабильный экономический рост, снижающийся уровень инфляции и безработицы); высокий образовательный уровень специалистов; активно действующие средние и малые предприятия; значительные достижения в отдельных отраслях знаний (информационные технологии, биотехнологии, агрономия, химия и др.).

Основной тенденцией, прослеживающейся в инновационной системе Финляндии, является дальнейшее развитие инновационной политики, которая предполагает более тесное вовлечение имеющейся в стране научно-исследовательской, в том числе и региональной, инфраструктуры в мировую экономику, а также установление тесных контактов с соответствующими организациями Евросоюза. С 2007 г., после внесения в законодательство ЕС изменений, касающихся выделения финансовых средств на проведение НИОКР, появилась возможность государственного финансирования инноваций не только в области техники и технологий, но и в сфере услуг и коммерческой деятельности компаний, что является необходимым фактором для развития высоких технологий.

Проводимая в 2011 году эффективная государственная инновационная политика страны, связанная с увеличением затрат на НИОКР и государственной поддержкой инициатив в области науки и образования, позволили Финляндии сохранить ведущее положение в мире в таких областях как информационные технологии, беспроводная связь, металлообработка, лесопереработка, строительство, энергосберегающие и природоохранные технологии.

Следует отметить, что в 2009 году при непосредственном участии европейских экспертов был проведен анализ инновационной системы страны, который, в целом, подтвердил высокий уровень ее развития. При этом был отмечен ряд ее недостатков, связанных, прежде всего, с нерациональным использованием выделяемых на НИОКР бюджетных средств, низким уровнем притока зарубежных инвестиций, сложностью управления существующей инновационной системой и недостаточной кооперацией с ведущими европейскими и мировыми научными центрами. В качестве основы инновационной политики страны на сегодняшний день выступает правительственная программа «OSKE» (The Centre Expertise program), которая рассчитана на 6 лет, направлена на создание централизованной системы управление инновационным процессом и развитие региональной специализации. В конечном итоге она будет включать 13 национальных и 21 региональных Центров экспертиз, а в качестве основных участников системы будут выступать: крупные частные и государственные компании, университеты, другие высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, центры технологии. При этом планируется задействовать различные механизмы финансирования, а в качестве основных источников будут выступать соответствующие государственные организации и сопутствующие структуры, городские власти, муниципалитеты, региональные советы и т.п.

Финским Правительством на регулярной основе отслеживается текущее состояние инновационной модели развития и вносятся соответствующие коррективы. Так, в 2009 году Правительством страны было принято решение о создании Стратегического центра инноваций (The Strategic Center for Science, Technology and Innovation), основной целью которого является реализация идеи о, так называемой, партнерской кооперации, когда под патронажем государства формируется новая информационная среда, позволяющая не только определять направления дальнейшей инновационной деятельности, но и предполагающая уже на этапе выделения ключевых направлений коммерциализацию создаваемых инноваций.

В 2009 г. было закончено реформирование деятельности одной из основных организаций по определению направлений исследований, планированию и финансированию работ, направленных на развитие и внедрение высоких технологий в рамках выработанной национальной стратегии - Финского агентства по финансированию технологий и инноваций «ТЕКЕС» (создано в 1983 г. при МТП – Министерство торговли и промышленности, сегодня – Министерство занятости и экономики).

Реорганизация «ТЕКЕС» была направлена на повышение уровня внедрения результатов НИОКР в реальный сектор экономики и увеличение персональной ответственности сотрудников агентства за итоги работы. В результате организационных изменений, основные отраслевые отделы «ТЕКЕС» были преобразованы в подразделения научноисследовательских, опытно-конструкторских и перспективных работ, которым также были переданы функции проведения экспертных оценок и финансирования.

«ТЕКЕС» обеспечивает экспертную оценку и финансирование технологических инновационных проектов предприятий, исследовательских институтов и университетов Финляндии, а также способствует сотрудничеству между участниками данных исследовательских работ, в т.ч. на международном уровне. Собственных научных исследований «ТЕКЕС» не проводит.

В 2009 году «ТЕКЕС» финансировал работы (574,9 млн. евро, увеличение по сравнению с 2008 годом на 58,9 млн.евро) в инновационной сфере и координировал работу по проводимым исследованиям в рамках следующих национальных технологических программ: информационные технологии и связь;

биомедицинские технологии, лесная и химическая промышленность; энергетика и защита окружающей среды;

машиностроение и логистика;

технологии строительства.

Ведущим в Финляндии НИИ является Государственный Центр технических исследований ВТТ, в котором работают более 2700 ученых и специалистов в 9 городах страны. Бюджет ВТТ в 2009 г. увеличился на 35 млн.евро и составил около 245 млн.евро.

Академия Финляндии (АФ) находится в административной структуре Министерства образования и, также как «ТЕКЕС», не имеет в своем составе научно-исследовательских подразделений. АФ выступает в качестве координатора международного сотрудничества Финляндии, прежде всего по линии Евросоюза и Европейского научного фонда. Основными направлениями деятельности АФ являются выработка направлений научной политики страны, повышение авторитета научной работы и эффективности внедрения результатов научных исследований. Финансирование научно-исследовательских работ по линии АФ в 2009 г. составило около 16,3% или 309 млн. евро (в 2008 году - 296,5 млн.) от общих расходов на НИОКР и распределялось следующим образом: университеты – свыше 80 %;

НИИ – около 10 %;

иностранные организации – около 8%.

Инновационная деятельность в Эстонии осуществляется на трех уровнях: макро-, мезо- и микроуровне (предприятия или университета). Исходя из отчета «Eurostat regional yearbook 2011» [13], можно сделать вывод: 25 из 260 регионов ЕС тратят более 3 % своего ВРП на НИОКР. В течение 20012010 гг. коммерческие организации Эстонии увеличили вклад в НИОКР в пять раз, поэтому, прежде всего, благодаря их усилиям структура расходов в Эстонии приближается к структуре расходов лидеров Европейского Союза.

В Эстонии, также как в Венгрии и Финляндии, инновационная система строится на основе модели «тройной спирали» (Triple Helix). Модель символизирует союз между государством, коммерческими организациями и университетами, которые выступают в качестве фундаментальных элементов национальных инновационных систем.

Модель «тройной спирали» разработана профессором Стэнфордского университета Генри Ицковицем (Henry Etzkowitz) и профессором амстердамского университета Лойетом Лейдесдорфом (Loet Leydesdorff). Концепция «тройной спирали» наглядно демонстрирует включение во взаимодействие определенных институциональных элементов на каждом этапе создания инновационного продукта. На начальном этапе разработки идей взаимодействуют власть и университет, а затем, в ходе передачи разработанных технологий, высшее учебное заведение сотрудничает с бизнесом. На рынок результат выводится совместно властью и бизнесом.

В нашей стране модель пока находится в самой начальной стадии формирования. Сейчас она представляет собой не систему, а преимущественно парные отношения наука — бизнес, государство — наука и государство — бизнес. Развивающаяся российская модель «тройной спирали» имеет отличительные черты: во-первых, главенство государства над наукой и бизнесом, а во-вторых, основной объем фундаментальных научных исследований приходится не на университеты, как в большинстве развитых стран мира, а на институты РАН. Самая активная государственная инновационная политика среди стран изучаемого региона проводится в Прибалтике правительством Эстонии. Интенсивность НИОКР в 2008 г составила 1,3 %, однако по приросту в период 2004—2010 гг. Эстония входит в число лидеров ЕС, так как именно здесь 2009 г. был «Годом инноваций», в течение которого начался и продолжался весь год общегосударственный проект сотрудничества.

Однако необходимо также отметить, что для осуществления новых разработок необходим персонал, который имеет соответствующий уровень образования и опыт. Новаторы и инноваторы — это люди, занятые созданием новой идеи, продукта, процесса, метода и системы, благодаря им происходят позитивные изменения в жизни человечества. Самая большая доля таких сотрудников в общей занятости наблюдается на предриятиях Финляндии. Также в Финляндии отмечается максимальное значение студентов, обучающихся по специальностям, связанным с наукой и разработками— более 35 %.

В Венгрии, Финляндии и Эстонии действует также система государственного воздействия на экономику, которая включает помимо прямого инвестирования, кредитование, лизинг, фондовые операции, планирование и программирование, а также государственное предпринимательство. Высшие институты управления инновационной политикой в данных странах подчиняются непосредственно президенту страны или премьер-министру. Например, Финский совет по научной и технологической политике и Финский национальный фонд научных исследований и развития подчиняется только парламенту и премьер-министру, т. е. их статус соизмерим с кабинетом министров, и более высокий, чем отраслевые министерства.

В изучаемом регионе важная составляющая НИС — организация частногосударственного партнерства в инновационной сфере за счет предприятий по прикладным исследованиям, таких как научные парки, кластерные проекты, а также региональные центры коммерческой реализации изобретений, способные осуществлять необходимые маркетинговые проекты.

В условиях перехода к экономике знаний высшие учебные заведения выступают ключевыми элементами технопарков, обеспечивая интеллектуальную и инвестиционную поддержку развития предпринимательства в своих регионах. Они становятся образующими элементами так называемого «распределенного» управления новыми системами, обеспечивая генерацию знаний и технологий и последующего обучения других элементов кластерных образований. В десятку стран по уровню инновационной кооперации «компания — университет» входят: Финляндия, США, Германия, Дания, Бельгия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Ирландия и Япония. Причем, если сравнить ее с десяткой стран по уровню технологической кооперации в сфере НИОКР, то можно увидеть эти же государства только в иной последовательности. Например, в Финляндии располагается 7 технопарков, уникальных по своей специфике, но сходных в главном — самостоятельность в работе. В городе Турку на юге Финляндии расположен самый большой и перспективный научный парк в ЕС, который осуществляет свою деятельность в области биотехнологий (Bio Turku) и информационных и коммуникационных технологий (ICT).

Таким образом, опыт Финляндии, Венгрии и Эстонии показывает, что финансирование и поддержка науки и образования ведет не только к повышению уровня образованности населения, но и влияет на дальнейшее развитие экономики знаний (инновационной экономики). Ведь в современной мировой экономике преимущество экономических систем во многом достигается не за счет природных ресурсов, а знаний, информации, инноваций, которые выступают основой экономического роста и развития стран.