Финансовые механизмы безопасности социально-ориентированной модели развития экономики РФ (на основе импортозамещения и внедрения инноваций)

Автор: Овчинникова Т.И., Титова Н.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 3 (69), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности импортозамещения в социально ориентированной модели, определяемой как экономика с высоким уровнем государственного перераспределения дохода субъектов хозяйствования и развитой на этой основе системы социальной защиты. Импортозамещение рассматривается с точки зрения создания новых производств и технологий, которые реализуются за счет собственных и заемных средств инвесторов. Предлагаются финансовые механизмы для внедрения инноваций, способствующие импортозамещению: отраслевые планы и дорожные карты, как наличие ориентиров для создания рациональных объемов бюджетных платежей и финансовых ресурсов предприятий, необходимых для модернизации производств, а также направления финансовых ресурсов для реализации конкретных наиболее важных национальных приоритетов и инновационно инвестиционных проектов. Объем инвестиций в основной капитал, соотнесенный с его стоимостью, заметно вырос с 3,5% в 2003 г. до 11,6% в 2009 г., но значение этого показателя недостаточно, так как степень износа основных фондов в экономике региона составила в 2009 г. 44,9%. Прямые иностранные инвестиции преобладают: в Красноярском крае их доля составила в 2009 г. – 45,4%, Краснодарском крае – 40,5%, Нижегородской области – 84,5%. В Воронежской области функционируют такие предприятия, как КБХА, филиал ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева «Воронежский механический завод», ОАО «Концерн “Созвездие”», обладающие высокими технологиями, составляющими безопасность страны и особо нуждающиеся в инвестициях. В планах актуальной стратегии социально-экономического развития Воронежской области предполагается увеличить удельный вес инновационной продукции таких предприятий и повысить уровень инновационной активности до 2020 г. Социально ориентированная модель, учитывающая импортозамещение отечественной технологий и продукции, нуждается в усилении функции планирования, обеспечивающей ее финансовые механизмы.

Импортозамещение, инновации, финансовые механизмы безопасности

Короткий адрес: https://sciup.org/140229604

IDR: 140229604 | DOI: 10.20914/2310-1202-2016-3-321-326

Текст научной статьи Финансовые механизмы безопасности социально-ориентированной модели развития экономики РФ (на основе импортозамещения и внедрения инноваций)

Для эффективного управления экономикой предприятий необходимо достижение целей, определяемых обществом и рынком на соответствующих этапах социально-экономического развития страны. Поскольку цели общества меняются под давлением внешних или внутренних обстоятельств, изменяются и модели управления экономикой, наблюдаются перестроение в содержании функций хозяйствования предприятий. Так, в командно-административной системе большое значение придавалось функции централизованного государственного планирования, планы предприятий утверждались министерствами; в рыночной экономике эта функция ограничивается зачастую бюджетированием, а также при внедрении инноваций – бизнес-планирова-нием, которые зачастую не созвучны с государственным целеполаганием. Актуальность темы исследования подтверждается тем, что задача импортозамещения решает проблему безопасности экономики страны, а также уточняет финансовые механизмы, вызванные необходимостью эффективности их использования.

Импортозамещение как процесс, позволяющий сделать экономику РФ безопасной, рассмотрено в статье с двух сторон. С одной

стороны, государственная цель – при импорто- для отдельных европейских стран, которые замещении ведется создание новых производств и технологий, которые реализуются за счет собственных и заемных средств инвесторов. С другой стороны, требования свободного рынка обуславливают не только задачи предприятий, но и цели государственного уровня, которые могут также не совпадать. Эффективный путь получения прибыли предприятием является более рациональным, если использовать зарубежные технику и технологии, чем создавать отечественные, начиная их разработку и внедрение с «нуля». На правительственном уровне уже «озвучены» идеи отмены санкций не станут препятствовать экспорту продукции и технологии стран свободного рынка.

Критическая оценка соблюдения подхода импортозамещения (рисунок 1) в управлении экономикой предприятий свидетельствует о том, что вследствие отдельных факторов в РФ были упущены возможности развития отечественных технологий и использовались зарубежные техники и технологии. Все это отрицательно повлияло на экономическое развитие предприятий регионов страны.

Положения, усложняющие внедрение импортозамещения The provisions that complicate the introduction of import substitution

─упущены возможности развития отечественных технологий;

─рост цен по «сговору» компаний;

─рост цен в результате сужения объема зарубежного рынка;

─отсутствие необходимой, для определения оптимальных объемов импорта из других стран;

─нет сбалансированного плана экспорта и импорта технологий товаров из других стран

─Missed opportunities for the development of domestic technologies;

─The rise in prices on the "conspiracy" of companies;

─The rise in prices as a result of narrowing the scope of the foreign market;

─There is no need to determine the optimal volume of imports from other countries;

─There is a balanced plan of export and technology import goods from other countries

Рисунок 1. Положение РФ, усложняющее внедрение импортозамещения

Figure 1. The position of the Russian Federation, complicating the implementation of import substitution

Рост цен на отдельных предприятиях и рынках стал формироваться стихийно, независимо от конъюнктуры мирового рынка по номенклатуре соответствующей продукции и случаев сговора компаний. Производства, не имея выхода на внешний рынок (в результате санкций), компенсировали потерянную выручку за счет завышения цен на внутреннем рынке что в отдельных случаях приводит к потере ими внутреннего рынка. При отсутствии товарных балансов органы государственного и регионального управления лишаются необходимой информации для определения оптимальных объемов импорта из других стран.

Необходимо разработать и сбалансировать план экспорта и импорта товаров, технологий и услуг на государственном и, региональном и организационном уровнях. Такой план разрабатывается, уже создано «19 утвержденных Минпромторгом отраслевых планов, которые включают 2059 проектов в следующих отраслях: легкая, авиационная, лесная, химическая, радиоэлектронная, автомобильная промышленность, транспортное, сельскохозяйственное и лесное машиностроение…». Министерство промышленности и торговли представило отраслевые планы по импортозамещению, в которых предполагается выделение 1,5 трлн руб. гражданским отраслям перерабатывающей продукции, из них 1,265 трлн руб. частных инвестиций и 235 млрд – государственных. В плане предусмотрено, что до 2020 г. будет создано до 800 изделий и товаров, которые помогут снизить влияние западных санкций на российскую экономику. Однако отсутствие плана товарных балансов в регионах, к примеру, в Воронежской области, негативно влияет на решение проблемы структурной перестройки ее экономики.

Проблема осложняется принятием инвестиционных обязательств инвесторами по модернизации предприятий в целях импортозаме-щения. Что в свою очередь затруднено, поскольку обновление основных фондов и технологий связано с морально устаревшими мощностями почти во всех отраслях экономики и недостаточным уровнем инвестиций в основной капитал. О низком уровне инвестиций свидетельствуют данные об их объеме на душу населения (таблица 1). Воронежская область занимала в 2009 г. по этому показателю 11-е место в ЦФО, уступая всем областям ЦЧР, особенно заметно – Белгородской (в 1,35 раза) и Липецкой (1,9 раза).

О качестве инвестиционного процесса можно судить по сопоставлению объема инвестиций в основной капитал с реальными потребностями предприятий в обновлении производственной базы. Значительная доля инвестиций приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды (реализуется проект строительства НВАЭС-2). Несмотря на то что объем инвестиций в основной капитал, соотнесенный с его стоимостью, заметно вырос (с 3,5% в 2003 г. до 11,6% в 2009 г.), значение этого показателя явно недостаточно, поскольку степень износа основных фондов в экономике региона составила в 2009 г. 44,9%.

Таблица 1

Динамика инвестиций в основной капитал по субъектам ЦФО на душу населения (в фактически действовавших ценах, рублей) [2]

Table 1

The dynamics of investment in fixed assets by the subjects of the CFA per capita (in fact dei isting prices rubles)

|

Субъекты / Subjects |

Годы Years |

|||||

|

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

ЦФО / CFA |

7956 |

25744 |

32869 |

47859 |

61350 |

50378 |

|

Белгородская область / Belgorod region |

6144 |

23170 |

34428 |

55072 |

68469 |

51082 |

|

Брянская область / Bryansk region |

1984 |

6345 |

9409 |

16001 |

19399 |

21020 |

|

Владимирская область / Vladimir region |

3097 |

11708 |

15179 |

25971 |

31189 |

33374 |

|

Воронежская область / Voronezh region |

3397 |

12330 |

16968 |

28555 |

41389 |

37801 |

|

Ивановская область / Ivanovo region |

1734 |

10897 |

13469 |

16070 |

24203 |

28047 |

|

Калужская область / Kaluga region |

4969 |

13385 |

18087 |

34758 |

65989 |

58728 |

|

Костромская область / Kostroma region |

6116 |

19745 |

16753 |

19894 |

24253 |

16099 |

|

Курская область / Kursk region |

4258 |

14993 |

19741 |

28736 |

40340 |

42474 |

|

Липецкая область / Lipetsk region |

5089 |

25572 |

37852 |

55242 |

75543 |

72060 |

|

Московская область / Moscow region |

7662 |

27344 |

35699 |

60239 |

71962 |

48571 |

|

Орловская область / Oryol Region |

5543 |

11467 |

15315 |

29261 |

33246 |

24461 |

|

Рязанская область / Ryazan region |

4864 |

19883 |

22040 |

28782 |

45844 |

33126 |

|

Смоленская область / Smolensk region |

6143 |

14195 |

16034 |

25474 |

38380 |

37101 |

|

Тамбовская область / Tambov region |

2067 |

12920 |

17501 |

27763 |

38767 |

42993 |

|

Тверская область / Tver region |

6238 |

16839 |

17394 |

26270 |

36539 |

49467 |

|

Тульская область / Tula region |

5889 |

12915 |

15320 |

23012 |

35496 |

39963 |

|

Ярославская область / Yaroslavl region |

5795 |

31851 |

28054 |

33549 |

42029 |

39684 |

|

г. Москва / Moscow |

15585 |

43782 |

56562 |

74182 |

91754 |

71114 |

Структура иностранных инвестиций в регионе существенно не выгодно отличается от соответствующих в целом по РФ и ЦФО. В регионах-лидерах прямые иностранные инвестиции преобладают: в Красноярском крае их доля составила в 2009 г. – 45,4%, Краснодарском крае 40,5%, Нижегородской области – 84,5%. Однако учитывая, что Воронежская область – старопромышленный центр России и слабо адаптирована к условиям развивающейся конкурентной среды, инвесторы не пытаются вкладывать инвестиции в инновации области.

В регионе функционируют такие предприятия, как КБХА, филиал ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева «Воронежский механический завод», ОАО «Концерн “Созвездие”», обладающие высокими технологиями, составляющими безопасность страны и особо нуждающиеся в инвестициях. Государством планируется не только изменение организационной структуры таких предприятий (они входят в концерн Калашникова), но и увеличение инвестиций, которые в новой организационной форме будут четко контролироваться. В планах актуальной стратегии социально-экономического развития Воронежской области предполагается увеличить удельный вес инновационной продукции таких предприятий и повысить уровень инновационной активности до 2020 г. (таблица 2).

Инновационная система является одним из важных факторов эффективного и динамичного развития региона. Высокий научно-технический потенциал Воронежской области позволяет рассчитывать на активизацию инновационных процессов. Однако для реализации качественного прорыва необходимы иные объемы инновационной продукции (до уровня 40% к 2020 г.).

В настоящее время наблюдается низкая восприимчивость производственной системы региона к инновациям. Занимая лидирующее место в ЦФО по основным характеристикам научного потенциала, область заметно отстает от признанных инновационных центров (Самарской, Нижегородской, Новосибирской и других областей).

Так, по общей численности студентов вузов (в 2009/10 уч. г. – 133,4 тыс. чел.) Воронежская область занимает 3-е место в ЦФО после Москвы и Московской области и 15-е место – в общероссийском рейтинге, а по численности студентов на 10 тыс. жителей (в 2009/2010 уч. г. – 612 чел.) – 3-е место в ЦФО и 8 место в общероссийском рейтинге; по численности аспирантов (в 2009/10 уч. г. 2599 чел.) область занимает 3-е место в ЦФО и 16 место в общероссийском рейтинге, докторантов (в 2009/10 уч. г. – 62 чел.) – соответственно 2 и 13-е места; по численности профессорско-преподавательского состава доля Воронежской области в ЦФО составляет 4,3% (без учета Москвы – 10%), а по доле докторов наук в численности профессорско-преподавательского состава – 2,9% (без учета Москвы – 9,7%); по численности персонала, занятого исследованиями и разработками (в 2009 г. – 14677 чел.). Воронежская область занимает 3 место в ЦФО и 9 место – в России, по численности исследователей,

Индикаторы актуализированной Стратегии имеющих ученую степень (в 2009 г. – 924 чел.), – соответственно 3 и 12-е места; по количеству выданных патентов на изобретения (в 2009 г. – 547) область занимает 4-е место в ЦФО и 11-е – в России; по числу патентов на полезную модель (в 2009 г. – 94) третье–пятое места в ЦФО и находится на 22–24-х местах в России.

Таблица 2 (заимствованные из действующей Стратегии)

Table 2

Indicators of the updated Strategy (adopted from the current strategy)

|

Наименование индикатора / indicator title |

Годы Years |

Действующая стратегия до 2020 года / The current strategy until 2020 |

||||

|

2005 |

2009 |

2010 |

2014 |

2020 |

||

|

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий, осуществляющих технологические инновации, % / The share of innovative products in the total volume of products shipped innovative enterprises engaged in technological innovation, % |

– |

12,8 |

– |

22,0 |

40,0 |

25–35 |

|

Уровень инновационной активности организаций, % / Level of innovation activity of organizations, % |

12,2 |

8,6 |

– |

13,32 |

50 |

40–50 |

Собственники предприятий, направляют инвестиции, в первую очередь, на поддержку экспортоориентированных производств, не уделяя должного внимания производству отечественных товаров народного потребления для внутреннего рынка.

Как следствие, большинство этих предприятий осталось без необходимых финансовых ресурсов для инвестиционной и текущей деятельности.

Задолженность отдельных предприятий, в частности АПК, не позволяет им развиваться инновационно. Прибыль предприятий региона не задействована в формировании оборотных денежных средств, что свидетельствует об ослаблении этого показателя как стимула для дальнейшего развития производства. Для сравнения, в США главным источником обеспечения деятельности промышленности остается нераспределенная прибыль (до 60%), что демонстрирует потенциал эффективного применения либеральной модели экономического развития в этой стране.

В то же время на предприятиях в регионе главным источником финансирования текущих и инвестиционных расходов остается кредиторская задолженность, которая на отдельных предприятиях превышает объемы дебиторской в 1,18–1,32 раза, создавая условия для существования отдельных традиционно убыточных предприятий.

Предприятия реального сектора работают практически при отсутствии в их составе оборотных денежных средств собственных финансовых ресурсов. Поскольку каждое третье промышленное предприятие убыточно, то получение им коммерческого кредита на производственную деятельность становится проблемным. Если ставка банковского годового процента превышает 17%, то заимствование денежных средств низкорентабельными предприятиями также становится практически невозможным.

Возникает замкнутый круг, при котором убыточные и низкорентабельные предприятия не имеют доступа к кредитным ресурсам и возможности увеличить объем производства, снизить себестоимость продукции и обеспечить прибыльность своей деятельности. В то же время коммерческие банки, учитывая высокие риски предоставления кредитов таким заемщикам, блокируют выдачу и направляют денежные средства на цели, не связанные с производством и импортозамещением.

Следствием этого стал низкий удельный вес расходов на финансирование инноваций, которые заменят экспорт техники и технологии. Основная причина существующей ситуации в том, что в рыночных условиях экономика РФ должна была развиваться по принципам либеральной модели, предполагающей, в первую очередь, самоокупаемость расходов на инновации. Однако высокие налоги и расходы на государственное управление не способствуют реализации принципа импортозаме-щения на основе внедрения инноваций.

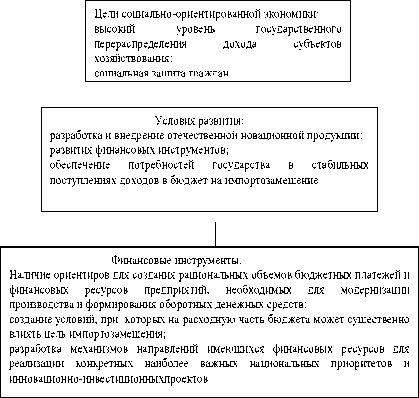

Цель импортозамещения в либеральной и социально ориентированной модели определяет различные подходы к распределению финансовых ресурсов в экономике. Согласно либеральной модели, прямое вмешательство в деятельность предприятий реального сектора не предусматривается, а условия для финансирования импортоза-мещения и развития должны быть обеспечены невысоким уровнем перераспределения ВВП через бюджет. В социально ориентированной модели, к которой относим российскую экономику, допускается высокий уровень государственного перераспределения дохода субъектов хозяйствования и развитой на этой основе системы социальной защиты (рисунок 2).

Либеральная модель предусматривает развитие предприятий за счет передачи в их распоряжение значительной части созданных ими доходов и расширения собственных источников самофинансирования, а в социально ориентированной модели изымается доля доходов. Их развитие зависит от государства и от развитости фондового рынка.

Но поставленная цель в исследовании – импортозамещение техники, технологии и необходимость развития инновационной продукции – требуется рассматривать как взаимосвязь инструментов государственной финансовой политики. Ее действие направлено на обеспечение потребностей государства в стабильных поступлениях доходов в бюджет, и на развитие рыночных отношений, т. е. на формирование условий для импортозамеще-ния, что ведет к передаче в распоряжение предприятий необходимых финансовых ресурсов в процессе их первичного распределения.

В производстве импортозамещенных технологий и продуктов необходимо учитывать косвенные методы регулирования норм и правил поведения субъектов хозяйствования, которые обеспечивали реализацию интересов страны и региона, создавали условия для отсутствия коррупции и теневых расходов экономики, способствовали постоянному наращиванию объема налоговых поступлений в бюджет, но в соответствии с ростом доходов предприятий реального сектора. Усилению действенности использования этой модели может способствовать возобновление практики составления средне- и долгосрочного экономических прогнозов, построенных на реальных товарных балансах производства и реализации продукции.

Рисунок 2. Модель социально-ориентированной экономики с учетом импортозамещения и внедрения инноваций. Figure 2. Model socially-oriented economy based on import substitution and introduce innovationtion.

На ОАО «Концерн “Созвездие”» разработана дорожная карта, способствующая урегулированию проблем в деятельности комплекса и сочетающая государственные, региональные и организационные задачи развития (рисунок 3).

В «Дорожной карте» предполагаются мероприятия государственной поддержки, необходимая помощь в подготовке переподготовке кадров (социальная региональная выгода) и заключение соглашений с региональными органами, в которых предусматриваются объемы и механизмы финансирования концерна.

|

Решение проблем государственного регионального развития / Addressing state regional development |

||||

|

1 ' |

; |

V |

||

|

Дорожная карта Министерств, которым подчиняется ОАО «Концерн “Созвездие”» (обучение персонала, своевременное получение необходимых ресурсов) Roadmap ministries that govern the JSC "Concern" Constellation "(training of personnel, the timely receipt of the necessary resources) |

Заключение договорных отношений между Министерствами и регионами в отношении финансирования мероприятий концерна Conclusion of contractual relations between the Ministry and the regions with regard to financing the group activities |

Активизация деятельности комплексов с учетом принципов: программирования, концентрации; дополняемости; партнерства; субсидарности; сбалансированности; синергизма Revitalization of the complexes according to the principles: programming, concentration; complementarity; partnership; subsidiarity; balance; synergy |

||

Рисунок 3. Регулирование проблем государственного и регионального развития с учетом активизации деятельности комплексов Figure 3. Regulation of state and regional development issues, taking into account activation complexes activity

В социально ориентированной модели, по которой развивается РФ, государству отводится ведущая роль в обеспечении соответствующих условий для импортозамещения товаров и технологий. Известные разработчики этой модели экономисты А. Мюллер-Армак, В. Ойкен считали, что при этой модели развивается социально-рыночное хозяйство благодаря проведению активной социальной политики и регулированию их хозяйственной деятельности. Наиболее важные факторы при формировании экономики импортоза-мещения это:

─ оптимальная фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика государства;

─ наличие ориентиров для создания рациональных объемов бюджетных платежей и финансовых ресурсов предприятий, необходимых для модернизации производства и формирования оборотных денежных средств;

─ создание условий, при которых на расходную часть бюджета может существенно влиять цель импортозамещения;

─ разработка и внедрение механизма направления имеющихся финансовых ресурсов для реализации конкретных наиболее важных национальных приоритетов и инновационноинвестиционных проектов.

Список литературы Финансовые механизмы безопасности социально-ориентированной модели развития экономики РФ (на основе импортозамещения и внедрения инноваций)

- Данные сайта URL: www.tpp-inform.ru

- Составлено по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. С. 934.

- Bakhshiev E. The role of state support in agribusiness risk insurance//Russian Journal of Agricultural and SocioEconomic Sciences. 2015. Т. 44. № 8. С. 11-16.

- Овчинникова Т. И., Анисимов Ю. П., Кобелева С. В. Производственные инновации и экономический рост предприятий//Регион: системы, экономика, управление. 2015. № 1 (28). С. 149-156.

- Овчинникова Т. И., Булгакова И. Н., Серяков А. В. Социально-экономические методы управления инновационной деятельностью консолидированных образований//Вестник ВГУИТ. 2013. № 1 (55). С. 182-187.

- Воронцова Е. И., Падалкин В. Ю. Формирование механизмов устойчивого развития интегрированных структур Воронеж «Цифровая полиграфия», 2014. 63 с.

- Галкин М. А. Интернационализация инновационных центров как основа успешного развития национальных инновационных систем в современной экономике//Общественные науки. 2012. Т. 1. № 6. С. 367-374.