Фитофаги на семенных посевах козлятника восточного в Вологодской области

Автор: Васильева Татьяна Викторовна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Биологические и сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1 (21), 2016 года.

Бесплатный доступ

На семенных посевах козлятника восточного на дерново-слабоподзолистой почве установлены главнейшие фитофаги, принадлежащие к семействам Жесткокрылые, Полужесткокрылые, Равнокрылые, Чешуекрылые. Многолетними исследованиями установлено влияние погодных условий на динамику численности вредителей и высокая эффективность дециса и битоксибациллина - 85,5-95,5 %.

Козлятник восточный, фитофаги, жуки, численность, динамика численности, препараты

Короткий адрес: https://sciup.org/14998832

IDR: 14998832 | УДК: 632.7:633.3

Текст научной статьи Фитофаги на семенных посевах козлятника восточного в Вологодской области

Козлятник восточный Galega orientalis – многолетнее растение семейства бобовых, холодо- и морозоустойчивое, переносит суровые и бесснежные зимы с морозами до –25 °С, а при достаточном снежном покрове до –40 °С [1]. Температура весной и осенью до -3…-6 °С не наносит ущерба урожаю, что имеет немаловажное значение для выращивания данной культуры в условиях Вологодской области.

За счет симбиоза с клубеньковыми бактериями козлятник фиксирует молекулярный азот из атмосферы и не нуждается во внесении азотных удобрений при одновременном обогащении почвы биологическим азотом – до 120-160 кг/га [2, 3].

Фитофаги, развиваясь и размножаясь, на посевах многолетних бобовых культур снижают семенную продуктивность на 15…22 % [4]. В условиях Вологодской области не изучался видовой состав фитофагов, их динамика чис-ленности и защита от вредителей.

Целью работы являлось выявление главнейших фитофагов, их динамики численности и разработка защиты козлятника восточного от вредителей.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на кафедре растениеводства, земледелия и агрохимии Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина. Учетные площадки были заложены на опытном поле академии в 2008 г. по методике Б.А. Доспехова [5]. Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая, среднесуглинистая, мощность пахотного горизонта составляет 20…22 см, содержание гумуса – 2,6 %, содержание подвижного фосфора – 125 мг на 1 кг почвы, обменного калия – 100 мг на 1 кг почвы, рН солевой вытяжки – 5,2. Размер делянок 5×10 м (50 м2), учетная площадь не менее 20 м2. Повторность опыта 4-х кратная, размещение систематическое. Наблюдения осуществляли в течение всей вегетации козлятника восточного с мая по сентябрь раз в декаду. Сбор фитофагов про-водили стандартным энтомологическим сачком, с учетом одиночных проб в 10 взмахов, соответствующий плотности фитофагов на 1 м2. Почвенные раскопки соответствовали почвенным пробам 50×50 см (0,25 м2) на глубину 20…30 см с их числом по 4. Урожай семян культуры определяли ручным способом во время побурения бобов, методом сплошного учета урожая – весь урожай с учетной части каждой делянки убирали и взвешивали. Видовой состав фитофагов определяли по принятой классификации Б.М. Мамаева и Л.М. Копаневой [6, 7].

В 1996–2006 гг. на посевах козлятника восточного доминировали: клеверный семяед, травяной клоп, светлоногая крестоцветная блошка [8, 9].

В 2008–2015 гг. на семенных посевах козлятника восточного было выявлено 55 видов фитофагов и наибольшую численность имели полосатый клубеньковый долгоносик (Sitona lineatus L.) – 18,6 экземпляров на 1 м2 (экз./м2), клеверный семяед (Apion apricans L.) – 16,3 экз./м2, травяной клоп (Lygus rugulipennis Popp.) – 12,5 экз./м2, беленовый клоп (Corizus hyosciami L.) – 10,0 экз./м2, мотыльковый клубеньковый долгоносик (Sitona flavescens Marsh.) – 10,0 экз./м2, слоник-зеленушка (Chlorophanus viridis L.) – 8,5 экз./м2, светлоногая крестоцветная блошка (Phyllotreta nemorum L.) – 6,0 экз./м2.

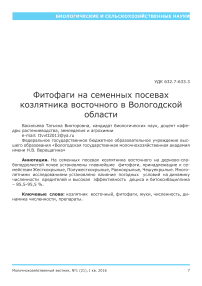

Нашими исследованиями установлено, что клубеньковые долгоносики имели два пика численности на посевах козлятника восточного – I декада мая и I, II декада августа, что совпадало с отрастанием культуры в мае и интенсивным питанием долгоносиков и отрождением жуков нового поколения в августе (25…30 экз./м2). Наименьшее их количество наблюдалось в I и II декаде июля, когда численность жуков падала до 5 экз./м2, что объясняется жаркой и сухой погодой и тем, что жуки начинали прятаться в нижних ярусах козлятника восточного и практически не пи- тались. Исключение составили 2008, 2012 гг., когда был только один пик численности – I, II декада августа (рис.1).

Рис. 1. Динамика численности клубеньковых долгоносиков на козлятнике восточном, 2012 г., экз/м2

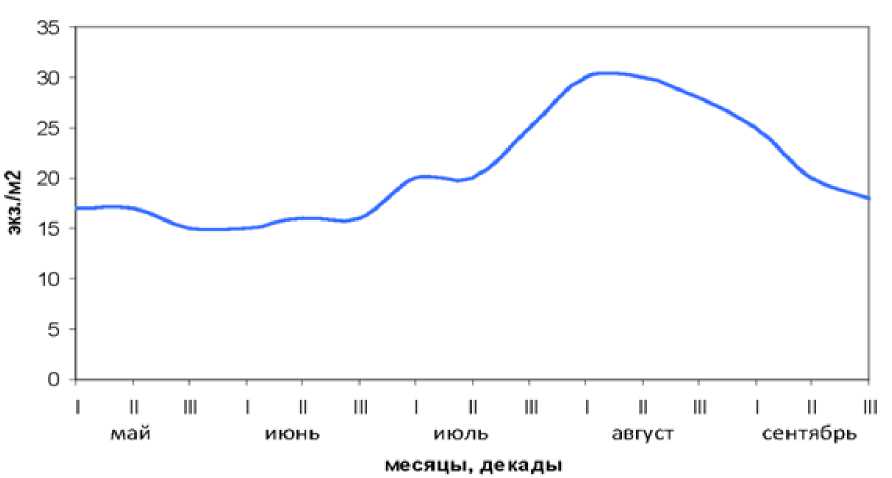

Пики численности клеверных семяедов приходились на I декаду мая и I-II декады августа, когда численность достигала 18…25 экз./1 м2 и это связано с выходом семяедов из мест зимовки и появлением жуков нового поколения. Клеверные семяеды выгрызали на листьях небольшие округлые отверстия, а при массовой их численности повреждения были значительными, в фазу созревания семян их личинки развивались внутри бобов и наносили существенный вред. Исключения составили 2009 и 2010 гг., когда наблюдался только один пик численности клеверных семяедов, а наибольшая численность жука наблюдалась в середине июля 2009 г. и составила 25 экземпляров на 1 м2 (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности клеверного семяеда на козлятнике восточном, 2009 г., экз./м2

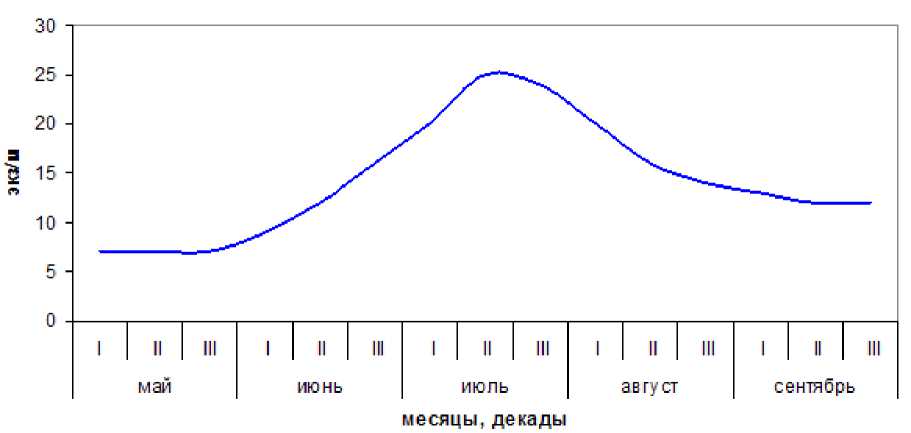

Наибольшее количество травяных клопов на посевах козлятника восточного наблюдалось в III декаде июля и I декаде августа с численностью 25…30 экз./1

м2, в связи с появлением клопов нового поколения (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности травяного клопа на козлятнике восточном, 2014 г., экз./м2

В целом, в 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 гг. долгоносики интенсивно питались на козлятнике восточном, в связи с теплым и сухим летом и с периода-ми довольно жаркой погоды, по сравнению с холодным и сырым летом 2008, 2012 гг., когда у жуков снижалось питание и снижался процент поврежденных растений. В 2008 г. при умеренной температуре и повышенной влажности тли размножались с большой скоростью, в отличие от 2013 и 2014 гг., когда при высоких летних температурах и при низкой влажности заметно ограничивалось размножение тли и наступала летняя депрессия. Наибольшее количество блошек было зарегистрировано особенно в 2009, 2013 и 2014 гг.,когда стояла довольно жаркая погода и блошки наносили значительные повреждения культуре. Холодная погода летом 2012, 2015 гг. сдерживала размножение тлей. Колонии тлей образовывались в конце июня, а в период образования молодых бобов численность тлей достигала так же максимума. Таким образом, неблагоприятные климатические условия, такие как суровые и неустойчивые зимы, весенние похолодания, обильные дожди при низких температурах, похолодание летом влияли на численность жуков, клопов, трипсов, тлей и бабочек.

На козлятнике восточном экономические пороги вредоносности (ЭПВ) главнейших вредителей представлены следующими показателями: клубеньковые долгоносики рода Sitona (фаза всходов и отрастания) – 3…5 жуков на 1м2 или 10 % поврежденных листьев, фитономус (фаза стеблевания и бутонизации) – 3…8 жуков на 1 м2 или 30 жуков на 10 взмахов сачком или 1 жук на 10 растений или 10 % поврежденных листьев, клопы-лигусы (фаза бутонизации и цветения) – 15 клопов на 1 м2 или 50 клопов на 100 взмахов сачком, клопы-слепняки (фаза бутонизации – 20…30 клопов на 100 взмахов сачком, гороховая тля (фаза отрастания) – 50 тлей на стебель или 300-400 тлей на 100 взмахов сачком. При превышении ЭПВ на козлятнике восточном в 1996-2006 гг. мы проводили обработки делянок в фазу бутонизации, для снижения численности фитофагов, следующими препаратами – децисом (0,5 л/га) и битоксибациллином (4 кг/ га). Эффективность дециса составила 89,3-97,5 % и битоксибациллина – 88,3 – 92,1 % [10]. В 2008-2015 гг. при превышении ЭПВ вредителей мы проводили краевые обработки посевов в фазу бутонизации козлятника восточного данными препаратами и эффективность обработок была достаточно высокая – дециса – 90,2–95,5 % и битоксибациллина – 85,5-90,5 %.

Выводы:

Исследования показали, что главнейшими фитофагами козлятника восточного являются клубеньковые долгоносики рода Sitona, клеверные семяеды рода Apiоn, травяной клоп.

Клубеньковые долгоносики имеют два пика численности на посевах – I декада мая и I-II декада августа, пики численности клеверных семяедов приходятся на I декаду мая и I-II декады августа и травяных клопов наблюдаются в III декаде июля и I декаде августа.

Погодно-климатические условия влияли на динамику численности фитофагов и на их питание.

При превышении ЭПВ вредителей эффективны краевые обработки семенных посевах козлятника восточного в фазу бутонизации децисом и битоксибациллином – 85,5–95,5 %.

Список литературы Фитофаги на семенных посевах козлятника восточного в Вологодской области

- Кшникаткина, А. Н. Продуктивность козлятника восточного в зависи-мости от доз минеральных удобрений/А. Н. Кшникаткина, О. А. Тимошкин//Кормопроизводство. -2006. -№7. -С. 17-18.

- Ладухин, А. Г. Азотфиксация козлятника при использовании микроудобрения и ризоторфина/А. Г. Ладухин, Н. И. Капустин, А. Н. Налиухин//Плодородие. -2006. -№3. -С. 30-31.

- Капустин, Н. И. Влияние микроудобрения «Аквамикст» и ризоторфина на продуктивность козлятника восточного/Н. И. Капустин, А. Н. Налиухин, А. Г. Ладухин, Н. М. Соболева, Н. А. Ханова//Агрохимический вестник. -2007. -№3. -С. 14-16.

- Деордиев, И. Т. Формирование вредной энтомофауны козлятника восточного/И. Т. Деордиев, Э. Я. Базылев//Бюллетень ВИЗР. -Л., 1989. -№74. -С. 20-25.

- Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования)/Б. А. Доспехов. -М.: Альянс, 2011. -352 с.

- Мамаев, Б. М. Определитель насекомых Европейской части СССР/Б. М. Мамаев. -М.: Просвещение. -1976. -304 с.

- Определитель вредных и полезных насекомых и клещей овощных культур и картофеля в СССР/Сост. Л. М. Копанева. -Л.: Колос, 1982. -272 с.

- Васильева, Т. В. Вредители семенников новых кормовых культур и биологическое обоснование мер борьбы с ними на севере Европейской части России: автореф. дис. … канд. биол. наук/Т. В. Васильева. -СПб., 1999. -19 с.

- Васильева, Т. В. Вредители нетрадиционных кормовых культур/Т. В. Васильева//Защита и карантин растений. -2004. -№3. -С. 56-57.

- Васильева, Т. В. Эффективность битоксибациллина и дециса против вредителей козлятника восточного и щавеля кормового/Т. В. Васильева, С. К. Гребенщиков//Перспективные направления научных исследований молодых ученых ВГМХА: Сб. научных трудов молодых ученых и аспирантов. Вып.1. -Вологда-Молочное, 1999. -С. 92.