Фитопланктон в водоемах дельты р.Печора и прилегающих территорий

Автор: Стенина А.С., Патова Е.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучено разнообразие водорослей планктона в 108 разнотипных водных объ- ектах дельты р.Печора. Выявлено 567 видов с учетом разновидностей и форм, относящихся к 111 родам, 61 семейству и шести отделам. Эколого- географический анализ видового состава показал особенности их распределе- ния в зависимости от рН и солености воды. Cостав фитопланктона исследо- ванных водоемов характеризует их как пресноводные с нейтральной и ще- лочной реакцией среды.

Фитопланктон, пресноводные экосистемы, дельта р.печора, приморские тундры, малоземельская тундра

Короткий адрес: https://sciup.org/14992417

IDR: 14992417 | УДК: 582.26(470.1)

Текст научной статьи Фитопланктон в водоемах дельты р.Печора и прилегающих территорий

Актуальной проблемой изучения северных территорий является инвентаризация биоразнообразия водных экосистем с целью использования данных в экологическом мониторинге. Одна из индикаторных групп гидробионтов – водоросли планктона, состав которых отражает условия формирования сообществ и состояние водной среды.

Первая краткая характеристика фитопланктона эстуария р. Печора [1] не затрагивала водоемы ее дельты. Данные разной степени полноты о фитопланктоне озер приморской тундры на рассматриваемой территории приводятся для побережья Баренцева моря [2-7], бассейна р. Хабуйка, районов Коровинской и Средней губ, проток дельты р. Печора.

Целью настоящей работы является обобщение данных о видовом составе и экологических особенностях фитопланктона в водоемах изученных районов дельты Печоры и прилегающих территорий приморских тундр.

Материалы и методы исследования

Для изучения фитопланктона выбраны водоемы, различные по происхождению, положению в ландшафте, гидрологическим особенностям.

Пробы фитопланктона собраны Р. Нордиусом (Голландия) и авторами в 1996-1999, 2001, 2003 гг. в основном при выполнении международных проектов «Структура и динамика экосистем дельты р. Печора» (DELTA) и «Интегрированная система управления бассейном р. Печора» (PRISM). Обследованиями охвачены 108 водных объектов, в том числе 100 озер, шесть проток и два залива в пяти районах, обозначенных номерами: непосредственно в двух точках дельты р. Печора (№ 1, 4), водоемах Ненецкой гряды (№ 2), в бас. р. Хабуйка (№ 3), водоемах п-ова Болванский Нос (№ 5), окрестностей оз. Песчанка-то (№ 6), бас. р. Ортина (№ 7). Подробное описание водоемов можно найти в опубликованной ранее работе [3].

Водоросли, принадлежащие отделам Chloro-phyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Dinophyta и Xantho-phyta, идентифицированы Е.Н. Патовой в фиксированных пробах с использованием современных отечественных и зарубежных сводок. Ряд видов определен только до рода. Диатомовые определены А.С. Стениной в постоянных препаратах. Экологические и географические характеристики использованы по литературным данным [8].

Результаты и обсуждение

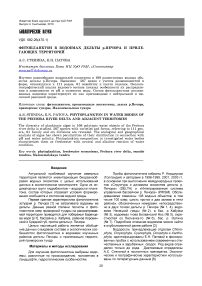

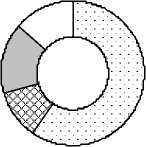

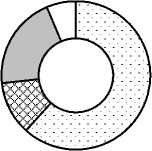

Дельта р. Печора. Непосредственно в дельте реки (точки 1 и 4) значительное видовое богатство водорослей планктона и доминирующих комплексов характерно для относительно больших озер (40 и 800 га; рис. 1 А, Б), расположенных между протоками. В планктоне преобладают по разнообразию представители фитообрастаний и фитобентоса, что объясняется мелководностью водоемов. Большинство видов найдено в прибрежной зоне. Типичные планктонные комплексы, включающие диатомовые и синезеленые водоросли, выявлены в протоках р. Печора.

дна, а также значительное развитие золотистых водорослей ( Dinobryon sertularia) . Большое разнообразие десмидиевых водорослей (роды Staurastrum, Xanthidium, Cosmarium, Closterium ) в отдельных озерах на торфяниках характерно для болотных вод.

Фитопланктон относительно разнообразен (рис. 1) и хорошо развит в большинстве водоемов на участке дельты (точка 4), расположенной выше по течению, удаленной от устья. Четыре истиннопланктонных вида: Asterionella formosa, Aulacoseira subarctica в озерах, а также Aulacoseira italica и A. islandica в протоке реки достигают массового развития. Первый вид более характерен для весеннего периода, доминируя в бывшем рукаве реки. Второе

A

□1□2□3

Б

СП о

Z о го I- о

[□ 1□2□3

В

I II

I в1□2□3

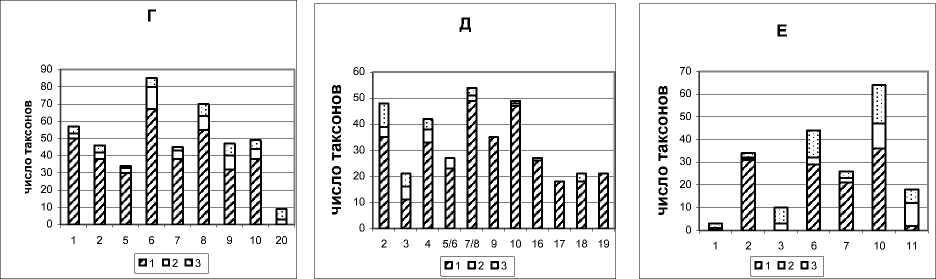

Рис. 1. Разнообразие водорослей фитопланктона в озерах дельты р.Печора (А – точка 1, Б – точка 4), озе рах Ненецкой гряды (В) с низким (I) и высоким (II) водорослевым обилием, водоемах Болванского Носа (Г) бас. р. Хабуйка (Д), окрестностях оз. Песчанка-То (Е); 1 – диатомовые, 2 – синезеленые, 3 – прочие группы Номерами обозначены водоемы.

Условия для массового развития водорослей были благоприятны не во всех водоемах. Высокое обилие диатомовых, синезеленых и желтозеленых водорослей выявлено на участке дельты, приближенной к устью (точка 1), в протоках реки и одном из крупных озер с рН воды 8,2. Синезеленая водоросль Aphanizomenon flos-aquae вызвала «цветение» воды в этом озере и связанной с ним боковой протоке второго порядка с илистым грунтом, богатым в условиях низкой проточности органическими и биогенными веществами. В главной протоке и боковой протоке первого порядка с песчаным дном обилие Aphanizomenon flos-aquae было ниже, здесь условия благоприятнее для массового развития Aulacoseira subarctica , видов из родов Tribonema и Anabaena.

В некоторых озерах выявлено обилие диатомовых водорослей, но преимущественно за счет обитателей обрастаний растительных субстратов и место занимают золотистые и синезеленые водоросли; последняя группа отмечается в большей степени летом, хотя и с разным обилием по водоемам.

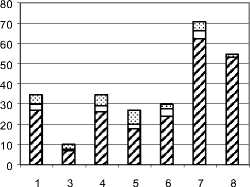

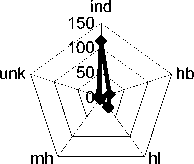

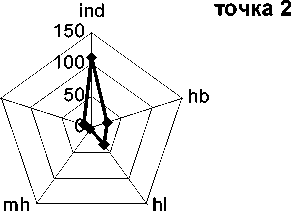

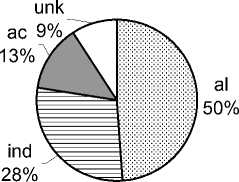

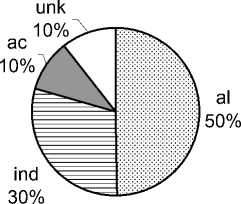

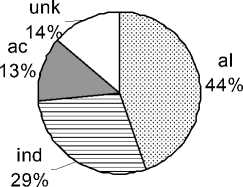

Видовой состав диатомей исследованных водоемов дельты р. Печора характеризует их как пресноводные с реакцией среды от нейтральной до щелочной (точка 1: рН 6,77-9,42; точка 4: рН 5,897,04). По отношению к солености во всех водоемах преобладают индифферентные виды (табл. 1, рис. 2), что согласуется с характеристикой удельной электропроводности вод исследованных озер (21,8171,2 мкС/см). Однако, если учитывать только индикаторные виды, то видно, что некоторые малые озера отличаются заметным присутствием галофо-бов, отсутствующие или единичные в остальных водоемах. В бывшем рукаве реки (1.1) среди индикаторных видов преобладают галофилы. В одном из озер между протоками реки также доминируют га-лофильные диатомеи, хотя имеются и галофобы, не

Таблица 1

Соотношение экологических групп диатомовых в фитопланктоне водоемов нижней части дельты Печоры, точка 1

|

Группа водорослей |

Водоем |

|

1.1] 1.3”11.4 1.5"1 1.6 п 1.7"1 1.8"1 1.9”11.10 1.11 |

|

|

По галобности |

|

|

Индифференты |

28 4 18 11 15 40 34 4 11 11 7 3 5 2 6 13 10 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 5 7 1 0 0 |

|

Галофилы |

|

|

Мезогалобы |

|

|

Галофобы |

|

|

По рН |

|

|

Индифференты |

10 1 7 6 7 17 12 1 3 4 16 6 16 8 14 39 35 6 10 9 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 |

|

Алкалифилы |

|

|

Ацидофилы |

|

Примечание: В таблицу не включены виды с неизвестной экологией.

имеющие ценотического значения. Они характеризуются низкой минерализацией воды (73,5-91,5 мкС/см), но, по-видимому, испытывают влияние солоноватых вод Коровинской губы или морских отложений, что подтверждается присутствием в планктоне типичной для морских вод Pseudoho-lopedia convoluta . По данным И.А. Киселева [9], возможны единичные проникновения в дельту морских и солоноватоводных форм, несмотря на то, что фитопланктонные сообщества губы формируются под влиянием речного стока и имеют пресноводный характер (табл. 1, рис. 3).

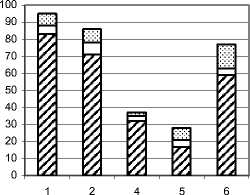

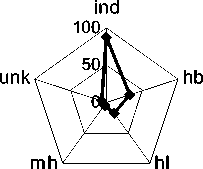

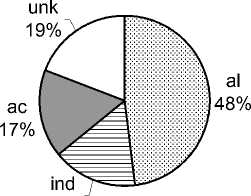

По отношению к рН во всех водоемах (табл. 1), но особенно в бывшем рукаве реки и озере между протоками значительно преобладают алкалифиль-ные виды диатомовых. Некоторые малые озера (1.2, 1.5, 1.6, 1.8) могут характеризоваться как заболоченные, на что указывает присутствие ацидофильных видов. Об этом свидетельствует и разнообразие десмидиевых водорослей из родов Staura-

A

точка 1

точка 4

B

unk

unk

C

unk

точка 3

точка 6

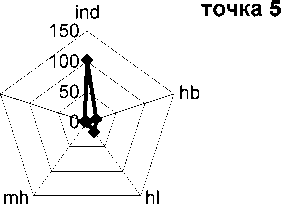

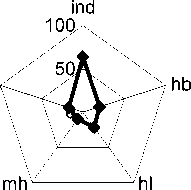

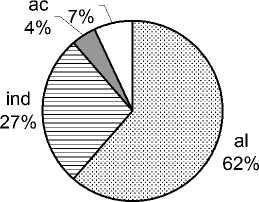

Рис. 2. Группы диатомовых водорослей по отношению к солености в изученных районах. A – дельта Печоры, B – Ненецкая гряда и Болванский Нос, C – побережье моря; ind – индифференты, hl – галофилы, mh – ме-зогалобы, hb – галлофобы, unk – экология неизвестна.

A

точка 1

точка 4

B

точка 2

unk точка 5

точка 3

C

точка 6

16%

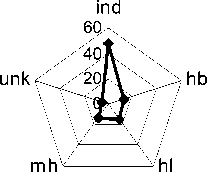

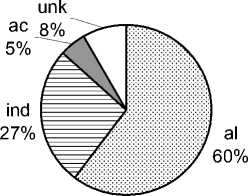

Рис. 3. Группы диатомовых водорослей в изученных районах по отношению к pH. A – дельта Печоры, B – Ненецкая гряда и Болванский Нос, C – побережье моря; ind – индифференты, al – алкалифилы, ac – ацидофилы, unk – экология неизвестна.

strum, Xanthidium, Cosmarium и Closterium , для которых благоприятны условия с низкими значениями рН.

Типичными обитателями мезотрофных и эвтрофных водоемов, какими являются исследованные озера и протоки, являются Asterionella formosa, Aula-coseira italica, A. granulata, Stephanodiscus hantzschii, Aphanizomenon flos-aquae, Closterium acerosum и некоторые другие виды. Повышенное содержание биогенных и органических веществ в нижнем участке реки и протоках дельты [10, 11], способствует их развитию. Однако сильного эвтрофирования реки в начальный период исследований не наблюдалось, судя по отсутствию массового развития эвтрафентов, например, Stephanodiscus hantzschii, Fragilaria cro-tonensis, Melosira varians , хотя последний вид был отмечен ранее для нижнего участка р. Печора [10]. По данным 2001 г. эти виды, а также Cyclotella mene-ghiniana, C. Pseudostelligera, Nitzschia acicularis и N. palea обнаружились в значительном количестве в протоках дельты реки вблизи ее устья [11]. Возможно, это обусловлено загрязнением воды, связанным с нефтеразведочными работами в дельте реки.

Ненецкая гряда. Водоемы характеризуются небольшим видовым богатством и неодинаковым развитием водорослей в планктоне (рис. 1). Фитопланктон большинства озер не содержит диатомовые водоросли, хотя в некоторых из них они довольно обильны и даже развиты в массе. В основном это также представители непланктонных сообществ, в то время как истинно-планктонные виды малочисленны. Общий планктонный вид для большинства озер – Asterionella formosa, лишь в одном из озер (электропроводность 173,6 мкС/см, рН 8,56) отмечено обилие видов из рода Aulacoseira. Их массовое развитие может быть показателем мезо-эвтрофных условий водной среды, т.е. средней или высокой степени продуктивности. Обилие водорослей из других таксономических групп было низким в большинстве озер Ненецкой гряды, за исключением двух, где наблюдалось значительное развитие синезеленых и желтозеленых водорослей. При этом истинно-планктонные виды имели низкое обилие. Фитопланктон некоторых озер типичен для условий заболачивания. Особенность отдельных водоемов – обильное развитие пикопланктона (рН 7,45) и массовое развитие Ceratium hirundinella.

В составе фитопланктона преобладают индифферентные виды по отношению к содержанию солей в воде (табл. 2). Такие сообщества обычны в олиготрофных и мезотрофных озерах средней глубины. Важной индикаторной группой являются галофилы, занимающие второе место в большинстве озер, за исключением одного. Минерализация в этом водоеме одна из самых низких (18,7 мкС/см). Так же, как в озерах непосредственно дельты Печоры, в составе фитопланктона водоемов Ненецкой гряды алкалифилы доминируют или составляют равную часть с индифферентами (рис. 3).

Таблица 2

Соотношение экологических групп диатомовых водорослей в водоемах Ненецкой гряды

|

Группа |

Водоем |

|

водорослей |

2.1и 2.2и 2.3и 2.4и2.14п 2.20п 2.21п2.22п2.24п 2.25п 2.26п 2.31 |

|

По галобности |

||||||||

|

Индифференты |

29 |

9 |

8 |

25 |

14 |

18 |

19 |

17 |

|

Галофилы |

10 |

2 |

1 |

7 |

4 |

8 |

8 |

4 |

|

Мезогалобы |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

Галофобы |

1 |

1 |

2 |

3 |

2 |

2 |

0 |

1 |

|

По рН |

||||||||

|

Индифференты |

10 |

1 |

4 |

11 |

8 |

5 |

7 |

6 |

|

Алкалифилы |

29 |

11 |

6 |

20 |

11 |

20 |

21 |

16 |

|

Ацидофилы |

0 |

0 |

1 |

4 |

1 |

2 |

0 |

1 |

Болванский Нос. Водоемы этого района расположены преимущественно в возвышенной части рельефа так же, как на Ненецкой гряде, но в значительной степени связаны с рекой. Фитопланктон характеризуется относительно бедным видовым составом с несколько большим разнообразием в отдельных водоемах (рис. 1). Большинство озер отличается интенсивным развитием фитопланктона за счет диатомовых, синезеленых, зеленых и желтозеленых водорослей. Максимальная частота встречаемости и обилие характерны для Asterionel-la formosa , за ней следует Aulacoseira islandica . Виды рода Anabaena также имеют высокое обилие. Своеобразный комплекс доминантов с участием Woronichinia naegeliana отмечен для одного из озер. Им сопутствуют Tabellaria fenestrata и T. floc-culosa и Cyclotella radiosa. Но наиболее обычны Fragilaria construens и F. pinnata , которые иногда даже преобладают в фитопланктоне. В отдельных озерах нередки Achnanthes linearis, Cymbella mi-nuta, Eucocconeis lapponica , Fragilaria vaucheriae , Nitzschia dissipata, Opephor a martyi и другие виды. Высокое обилие представителей порядка Desmidiales характерно для заболоченных водоемов.

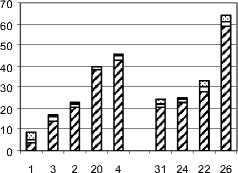

По отношению к содержанию солей в составе фитопланктона преобладают индифференты (табл. 3). Наряду с ними число галофильных видов несколько больше, чем галофобных, а в озере 5.8 последние преобладают. По отношению к рН практически во всех озерах отчетливо доминируют алкалифилы (рис. 3). В водоемах этого района отмечено наибольшее число видов космополитов (рис. 4).

|

19 |

11 |

33 |

15 |

|

4 |

4 |

7 |

4 |

|

0 |

2 |

0 |

0 |

|

3 |

3 |

12 |

2 |

|

10 |

7 |

22 |

6 |

|

11 |

10 |

22 |

12 |

|

4 |

2 |

7 |

1 |

Бассейн р. Ортина. Позднее вскрытие рек и озер обусловило слабое развитие весеннего фитопланктона и бедность его видового состава в период отбора проб. В большинстве водоемов водоросли были малочисленны, за исключением разнообразных десмидиевых из родов Staurastrum, Closte-rium, Euastrum, Xanthidium, Micrasterias, Cosmoa-strum. Нередко встречались нитчатые из родов Hyalotheca, Desmidium, Spondilosium . В ряде озер заметное обилие диатомовых и синезеленых водорослей. Среди планктонных видов лишь Asterionella formosa входит в состав доминирующего комплекса наряду с Tabellaria flocculosa , типичным для сообществ обрастаний. Среди синезеленых преобладали

Oscillatoria lacustris, Anabaena cylindrical, A. variabilis, Aphanizo-menon flosaquae. В массе найдены Stigonema ocellatum и Fischerella muscicola , характерные для почв и сфагновых болот. Отмечено также присутствие солоноватоводного вида Nodularia spumigena .

Побережье Баренцева моря . Большинство водоемов района Хабуйки отличаются немногочисленным видовым богатством (рис. 1) и слабым развитием фитопланктона. Шире распространены Aulacoseira subarctica, A. islandica, Cyclotella striata. Массовое развитие синезеленых водорослей наблюдалось лишь в планктоне двух озер.

Таблица 3

Соотношение экологических групп диатомей в водоемах района Болванский Нос

|

Группа водорослей |

Водоем |

|||||||

|

5.1 |

1 5.2 |

5.5 |

5.6 |

5.7 |

5.8 |

5.9 |

5.10 |

|

|

По галобности |

||||||||

|

Индифференты |

43 |

24 |

24 |

48 |

28 |

36 |

27 |

29 |

|

Галофилы |

4 |

7 |

3 |

10 |

4 |

7 |

2 |

5 |

|

Мезогалобы |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Галофобы |

1 |

5 |

3 |

8 |

5 |

10 |

2 |

3 |

|

По рН |

||||||||

|

Индифференты |

16 |

11 |

10 |

19 |

15 |

16 |

12 |

15 |

|

Алкалифилы |

30 |

21 |

18 |

39 |

16 |

32 |

18 |

19 |

|

Ацидофилы |

1 |

3 |

2 |

4 |

4 |

2 |

1 |

1 |

Состав диатомовых водорослей отражает условия щелочной водной среды (табл. 4, рис. 2) и повышенной минерализации в водоемах, близко расположенных на побережье под влиянием солоноватых вод Печорской губы (3170-4770 мкС/см, рН 9,0). Индикаторами таких условий являются Cyclotella striata, Fragilaria tabulata, Lyrella pygmaea, Navicula crucicula, N. gregaria, Anomoeoneis sphaerophora, Nitzschia hungarica, N. levidensis, N. sigma и другие, а в ряде озер это подтверждается развитием некоторых синезеленых водорослей.

Диатомовые сообщества в четырех озерах содержат виды, часто населяющие болота и пред-

A

|

точка 1 |

||

|

□c 0b □ aa |

||

|

□ unk |

||

точка 4

□c

0b

-

□ aa

-

□ unk

точка 2

B

точка 5

□c

Ixl b

□ aa

□ unk

□c

0b

-

□ aa

-

□ unk

C

точка 3

□c

0b

□ aa

□ unk точка 6

□c вb

□ aa в unk

Рис. 4. Биогеографические группы диатомовых в районах: A – дельта Печоры, B – Ненецкая гряда и Бол-ванский Нос, C – побережье моря; c – космополиты, aa – аркто-альпийские, b – бореальные, unk – виды с неизвестными данными.

Таблица 4

Соотношение экологических групп диатомовых в фитопланктоне водоемов района Хабуйки

|

Группа |

Водоем |

|

водорослей |

3.2 3.3 3.4 3.5 /6 3.7/8 3.9 3.10 3.16 3.17 3.18 3.19 |

По галобности

|

Индифференты |

15 |

8 |

13 |

11 |

22 |

13 |

23 |

10 |

|

Галофилы |

11 |

1 |

9 |

6 |

13 |

8 |

7 |

2 |

|

Мезогалобы |

6 |

1 |

8 |

3 |

6 |

3 |

3 |

0 |

|

Галофобы |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

5 |

8 |

11 |

|

По рН |

||||||||

|

Индифференты |

4 |

2 |

2 |

2 |

7 |

6 |

8 |

6 |

|

Алкалифилы |

25 |

2 |

24 |

18 |

33 |

18 |

20 |

4 |

|

Ацидофилы |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

4 |

8 |

13 |

почитающие низкую минерализацию воды и рН (1624 мкС/см, рН 6,2-6,3). Это, например, Fragilaria constricta var. constricta et f. stricta, Frustulia saxonica , Eunotia bigibba var. pumila, E. faba, E. fal-lax, E. tenella и некоторые другие. О признаках за-

|

7 |

8 |

7 |

|

0 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

|

8 |

8 |

10 |

|

4 |

4 |

5 |

|

2 |

0 |

0 |

|

9 |

11 |

12 |

болоченности водоемов свидетельствует также развитие десмидиевых водорослей. Преобладание индикаторной группы ацидофильных видов показано в табл. 4.

В некоторых водоемах окрестностей оз. Песчанка-то выявлено массовое развитие водорослей. Истиннопланктонные виды, особенно представители родов Pediastrum, Oscillatoria, Microcystis, Dinobryon, достигают относительно высокого обилия в пробах, но чаще доминируют эвритопные виды из рода Tribonema. Разнообразие диатомовых водорослей в большинстве рассмотренных водоемов на побережье моря низкое – вследствие развития синезеленых водорослей (рис. 1). Виды из родов Asterionella, Aulacoseira, образующие основное ядро планктонных сообществ в водоемах районов 4 и 5, редки и единичны. Они замещаются Diatoma elongatum. Доминантами и субдоминантами являются Fragilaria construens f. venter и F. pinnata. В отдельных озерах нередко встречаются Tabellaria flocculosa, Fragilaria constri-cta, Achnanthes kryophila, A. sublaevis, Eucocconeis lapponica, а в заливе – Berkeleya rutilans и Chaetoce-ros wighamii. Развитию двух последних видов способствует высокий уровень минерализации воды (до 33600 мкC/см). Основная доля в составе и структуре фитопланктона приходится на литоральные виды и эпифиты.

Экологический анализ фитопланктона изученных водных объектов в окрестностях оз. Песчанка-то показал преобладание видов-индиффе-рентов по отношению к содержанию солей, кроме одной из проток, соединяющейся с морем (рис. 2). В ней количество галофилов с мезогалобами выше (табл. 5), чем остальных групп. Эвригалинные га-лофильные и мезогалобные виды найдены тоже в заливе и озерах, расположенных вблизи морского побережья. В фитопланктоне большинства водоемов также выше число алкалифильных видов, чем водорослей иных групп. Состав основных представителей характеризует водоемы как олиготрофные и даже дистрофные c признаками заболачивания.

Таблица 5

Соотношение экологических групп диатомовых водорослей в некоторых водоемах побережья Баренцева моря

|

Группа водорослей |

Водоем |

|||

|

Озеро 6.10 |

Протока-6.2 |

Протока-6.7 |

Залив 6.1 |

|

|

По галобности |

||||

|

Индифференты |

23 |

21 |

5 |

44 |

|

Галофилы |

4 |

5 |

8 |

15 |

|

Мезогалобы |

0 |

3 |

14 |

13 |

|

Галофобы |

8 |

2 |

2 |

10 |

|

По рН |

||||

|

Индифференты |

16 |

9 |

3 |

7 |

|

Алкалифилы |

12 |

18 |

12 |

14 |

|

Ацидофилы |

5 |

2 |

2 |

0 |

В результате выявлено 567 с учетом разновидностей и форм водорослей, относящихся к 111 родам, 61 семейству и шести отделам. Значительно преобладают по таксономическому разнообразию диатомовые водоросли (табл. 6).

Таблица 6

Распределение числа таксонов разного ранга по отделам водорослей в планктоне водоемов дельты Печоры и прилежащих территорий

Количество таксонов

|

Отдел |

семейств |

родов |

видов |

разновидностей и форм |

|

Bacillariophyta |

9 |

48 |

328 |

404 |

|

Cyanophyta |

18 |

26 |

73 |

79 |

|

Chlorophyta |

21 |

34 |

70 |

72 |

|

Xanthophyta |

1 |

1 |

10 |

10 |

|

Chrysophyta |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Dinophyta |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Всего |

61 |

111 |

483 |

567 |

Уровень видового богатства исследованной территории близок к таковому для других северных регионов: Большеземельской тундры, Якутии [2, 12, 13], но выше, чем для водоемов дельты Оби [14]. Видовое богатство фитопланктона формируется преимущественно за счет представителей сообществ фитобентоса и перифитона. Они имеют в основном небольшое обилие, хотя некоторые виды достигают в планктоне положения доминантов и субдоминантов. Значительная доля тихо-планктонных водорослей в фитопланктоне не только литорали, но и пелагиали – общая черта для большинства тундровых водоемов. Она обусловлена их гидрологическими особенностями – интенсивным ветровым перемешиванием, которое приводит к обогащению фитопланктона за счет поднятия в толщу воды донных и смыва с субстратов эпифитных видов.

Сравнительный анализ исследованных районов показал, что выявленное разнообразие (табл. 7) и обилие водорослей в фитопланктоне исследованных водоемов не однородно, а колеблется в больших пределах.

Таблица 7

Распределение числа таксонов водорослей планктона в водоемах разных точек дельты

Печоры и прилегающих территорий

|

Отдел |

Районы исследований |

||||||

|

1 1 |

2 |

1 3 1 |

4 1 |

5 1 |

6 1 |

7 |

|

|

Bacilla-riophyta |

166 |

181 |

211 |

150 |

142 |

95 |

15 |

|

Прочие |

50 |

48 |

28 |

38 |

52 |

55 |

47 |

|

Всего |

216 |

219 |

239 |

188 |

194 |

150 |

62 |

К настоящему времени наибольшее число таксонов найдено в водоемах бассейне р. Хабуйка, Ненецкой гряды, дельты р. Печора, а наименьшее – в бас. р. Ортина. Хотя эти значения не отражают настоящего положения дел, так как различны повторность и сроки сборов, однако показывают состояние изученности районов. Наличие водорослей в планктоне и степень их развития зависят от времени сбора материала и определяются абиотическими и биотическими факторами.

Сравнение полученных данных с другими северными районами (наиболее изучена дельта р. Обь) показало, что уровень разнообразия фитопланктона дельты Печоры и Оби сходен [14]. В планктоне последней также значительно преобладали диатомовые, но существенную долю составляли и зеленые водоросли. Синезеленые водоросли находились на третьем месте по числу таксонов. Сравнивая данные по близким срокам сбора, можно отметить общий состав доминирующих комплексов. Они включают виды Asterionella и Aulacoseira в дельте Оби в северных участках; Aphanizomenon и Anabaena в придельтовых участках и хлорококковые в южной части губы. Состав и соотношение видов в разные годы зависели от уровня воды, скорости течения и температуры. В условиях замедленного течения при низком уровне воды и 18º С наблюдался рост численности синезеленых водорослей, в том числе возбудителей «цветения» [14].

Массовому развитию водорослей в водоемах дельты Печоры способствует повышенное содержание соединений биогенных (N, P) и органических веществ в результате их накопления в этой части русла. Обильное развитие синезеленых водорослей приурочено к слабопроточным или стоячим водоемам. Фотосинтетическая активность синезеленых, а затем разложение их после отмирания приводят к значительному подщелачиванию водной среды. Исследования показали, что для большинства мелководных водоемов возвышенных ландшафтов характерна низкая продуктивность водорослей планктона. Тем не менее, обилие водорослей может наблюдаться в разных частях рельефа, благодаря поступлению с поверхностным стоком веществ зоогенного происхождения [12]. Выявленное относительно слабое развитие водорослей в водоемах побережья моря может быть обусловлено не только происхождением водоемов, морфометрическими особенностями или особенностями гидрохимического режима в период наблюдений, но и результатом выедания водорослей зоопланктоном, так же как и в других районах исследования.

Экологический анализ обследованных точек выявил следующее. Большинство изученных водоемов принадлежит по составу фитопланктона к пресноводному типу, на что указывает преобладание индифферентных видов среди диатомовых водорослей. Тем не менее, присутствие галофильных и даже эвригалинных мезогалобных видов в сообществах отражает влияние повышенной минерализации. Сравнение двух точек дельты реки по соотношению галобных групп диатомей показал, что доля галофилов с мезогалобами выше на нижнем участке дельты, чем на верхнем. Число этих индикаторных видов увеличивается также в водоемах на морском побережье, особенно его открытых участков, в заливах и протоках. Это обусловлено как влиянием морских вод, выраженным в разной степени, так и засолением почв приморской тундры. По отношению к рН в планктоне водоемов всех изученных районов преобладают по числу видов алкалифилы, второе место почти везде принадлежит индифферентным видам. Доля ацидофилов возрастает в заболоченных районах верхнего участка дельты и приморских тундр.

Состав ведущих видов в фитопланктоне большинства озер характеризует их как типичные северные водоемы, хотя среди водорослей в целом и в наиболее разнообразной группе диатомовых наибольшим числом видов представлены космополиты (рис. 4). Преобладание космополитных видов отмечено и для других тундровых озер и прудов Российской Арктики [2, 12], Аляски, арктических и субарктических озер и ручьев северо-западных территорий Канады [15]. Доля аркто-альпийских видов диатомей колеблется по районам от 10 (нижний участок дельты) до 20% (побережье моря). Однако абсолютное число этих видов выше в водоемах Ненецкой гряды, затем на побережье Баренцева моря и в верхнем участке дельты.

Фитопланктонные комплексы исследованных водоемов отражают экологические условия разнотипных водоемов дельты р.Печора и могут быть использованы для оценки их состояния в условиях изменяющегося климата и усиливающейся антропогенной нагрузки.

Работа выполнена при финансовой поддержке российско-голландских проектов «DELTA» и «PRISM».

Список литературы Фитопланктон в водоемах дельты р.Печора и прилегающих территорий

- Киселев И.А. Особенности фитопланктона эстуариев наших северных рек//Труды II Всесоюзного гидрологического cъезда. Л., 1930. С. 221-223.

- Гецен М.В., Стенина А.С., Патова Е.Н. Альгофлора Большеземельской тундры в условиях антропогенного воздействия. Екатеринбург: Изд-во УИФ «Наука», 1994. 148 с.

- Stenina A.S., Patova E.N., Noordhuis R. Phytoplankton//Pechora Delta. Structure and dynamics of the Pechora Delta ecosystems (1995-1999)/ed. M.R. van Eerden. Lelystad, Netherlands, 2000. P. 99-113, 289-308.

- Патова Е.Н. Первые сведения о синезеленых водорослях Ненецкого заповедника//Новости систематики низших растений, 2001. Т.34. С. 34-38.

- Стенина А.С. Диатомовые водоросли в планктоне озер мыса Костяной Нос (заповедник «Ненецкий»)//Ботан. журн., 2005. Т. 90. № 5. С. 669-681.

- Стенина А.С., Генкал С.И. Интересные находки центрических диатомовых водорослей в водоемах Малоземельской тундры (Россия)//Альгология (Киев), 2007. Т. 17, № 1. С. 101-108.

- Стенина А.С., Патова Е.Н. Водоросли//Систематические списки видов флоры и фауны Государственного природного заповедника «Ненецкий» (2001-2006 гг.). СПб: Изд-во СПб. ун-та, 2007. С. 5-21. (Тр. ГПЗ «Ненецкий». Вып. 1).

- Лосева Э. И., Стенина А.С., Марченко-Вагапова Т.И. Кадастр ископаемых и современных диатомовых водорослей Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 2004. 156 с.

- Киселев И.А. О флоре водорослей Обской губы с приложением некоторых данных о водорослях нижней Оби и Иртыша//Водоросли и грибы Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: СО «Наука», 1970. С. 41-54.

- Власова Т.А. Гидрохимия главных рек Коми АССР. Сыктывкар, 1988. 152 с.

- Стенина А.С., Хохлова Л.Г. Особенности химического состава вод и планктонных комплексов Bacillariophyta в дельте р. Печора//ЭКВАТЭК-2004: Материалы VI Международного конгресса Ч. I. М., 2004. С. 95-96.

- Стенина А.С. Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) в озерах востока Большеземельской тундры/Коми научный центр УрО РАН. Сыктывкар, 2009. 176 с.

- Разнообразие растительного мира Якутии/Отв. ред. д.б.н. Н.С. Данилова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 328 с.

- Солоневская А.В. Продуктивность фитопланктона южной части Обской губы и низовья Оби//Водоросли и грибы Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: СО «Наука», 1972. С. 51-70.

- Sheath R.G., Steinman A.D. A checklist of freshwater algae of the Northwest Territories, Canada//Can. J. Bot., 1982. Vol. 60, No. 10. P. 1964-1997.