Фитотоксичность чернозема выщелоченного при выращивании ячменя ярового

Автор: Шулико Н.Н., Хамова О.Ф., Тукмачева Е.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

При оценке агроэкологического состояния почвы важно оценить влияние средств интенсификации на уровень ее фитотоксичности. На основании проведенного биотеста по определению фитотоксичности чернозема выщелоченного в длительном (более 25 лет) стационарном опыте отмечен слабый фитотоксичный эффект в некоторых вариантах, как правило, при увеличении численности почвенных грибов либо после обработки посевов гербицидами, но в пределах 20%. В 2012 г. в варианте соломы в фазу колошения и налива ярового ячменя наблюдалось уменьшение корешка редиса в сравнении с почвенным контролем. Отмечено небольшое снижение длины корешка тест-культуры вариантов N18P42 и N18P42 + солома в 2013 г. в фазу налива зерна ячменя, в удобренном контроле в данную фазу засвидетельствован всплеск численности грибов (30% в сравнении с контролем). Проявился слабовыраженный фитотоксический эффект в фазу кущения культуры в 2014 г. в варианте инокуляция по отношению к чистой воде и почвенному контролю, возможно, это связано с обработкой посевов гербицидом. Однако к фазе налива зерна ячменя угнетения длины корешков проростков не обнаружено. Представленная математическая обработка показала наличие средней корреляционной зависимости (r = 0,40) между длиной корешка и численностью почвенных грибов в 2013 г.

Ячмень, фитотоксичность, грибы, минеральные удобрения, солома, инокуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/142199301

IDR: 142199301 | УДК: 631.4:631.5

Текст научной статьи Фитотоксичность чернозема выщелоченного при выращивании ячменя ярового

При определенных условиях может возникать токсичность почвы. Образование-токсичных продуктов жизнедеятельности, межорганизменные взаимодействия, неблагоприятные физико-химические условия среды, загрязнение почвы в результате хозяйственной деятельности человека – причины возникновения токсичности почвы [1].

Проявляется она в торможении роста корней, хлорозе растений, нарушении обмена веществ, задержке поступления питательных веществ, подавлении дыхательного процесса и как следствие снижение урожайности сельскохозяйственных культур.

Распространены фитотоксичные микроорганизмы практически во всех почвах. Их содержание зависит от типа почвы. По данным О.А. Берестецкого (1978), на территории Украины большее количество грибов-продуцентов фитотоксических веществ содержится в дерново-подзолистых почвах, бактерий – в торфяно-глеевых, а также в дерново-подзолистых и серых лесных оподзоленных, актиномицетов – в темно-каштановой почве. Уменьшение количества фитотоксичных форм грибов и бактерий наблюдается в черноземных почвах, актиномицетов – в дерново-подзолистых и серых лесных [2].

Фитотоксичные формы микроорганизмов, особенно микроскопических грибов, поселяются на неразложившихся послеуборочных остатках сельскохозяйственных культур. Так, инкубированные в почву с соломой озимой пшеницы фитотоксические формы микроскопических грибов в опыте Берестецкого (1978) хорошо прижились и выделяли токсины, ингибирующие рост и развитие растений озимой пшеницы. Установлено, что фитотоксины почвенных микроорганизмов относятся к разным группам органических соединений. Это производные фенолов, хинонов и нафтизина, полипептиды, белки, полисахариды, стероиды, терпеноиды, ароматические кислоты, пептиды

и другие соединения. Эти вещества могут при значительных количествах в почве повышать ее токсичность [2].

При разложении в почве в условиях анаэробнозиса соломистых остатков образуются фитотоксические вещества фенольной природы [3]. Накапливаясь в почве, они значительно повышают ее токсичность. Это приводит к угнетению роста сельскохозяйственных культур и снижению их урожайности.

Кроме того, благодаря микроорганизмам фитотоксические вещества, содержащиеся в послеуборочных остатках растений, переходят в почве в активное состояние. Это делает микробиологический фактор токсичности почвы еще более важным. Длительное возделывание одной культуры и повторное возделывание однотипных также способствует усилению токсичных свойств почвы.

В связи с этим нами была поставлена цель исследований – изучить фитотоксичность почвы при различных фонах питания и обработке семян.

Объекты и методы

Опыт заложен на основе пятипольного зернопарового севооборота с чередованием культур: чистый пар – пшеница – соя – пшеница – ячмень. Исследования проводились под заключительной культурой севооборота – ячменем.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусовый тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,68–6,72% (по Тюрину), подвижного фосфора и обменного калия 101–120 и 350–420 мг/кг почвы (по Чирикову) соответственно.

В опыте изучались три фактора. Фактор А – внесение минеральных удобрений: вариант без удобрений (контроль); N 18 P 42 . За ротацию севооборота вносится N 150 P 270 K 90 кг д.в./га. Фактор В – солома: без применения соломы, внесение соломы (вносится систематически при уборке каждой культуры севооборота в количестве, соответствующем ее урожаю на фоне питания). Фактор С – бактериальные удобрения: без инокуляции, инокуляция семян ячменя ризоагрином (биопрепарат ВНИИСХМ на основе штамма Agrobacterium radiobacter 204). Размещение вариантов – систематическое.

Погодные условия вегетационного периода 2012 г. были засушливыми, количество осадков – 72,6% от нормы при ГТК = 0,69. В 2013 г., за исключением засушливого июня, метеоусловия вегетационного периода для зерновых культур благоприятные. Количество осадков за май – август составило 218 мм (111% от нормы) при ГТК = 1,16. В 2014 г. засушливым были май и июнь, количество осадков за май – август – 135 мм (68% от нормы), ГТК = 0,68.

В течение вегетационного периода 3 раза в основные фазы развития растений ячменя (кущение, колошение, налив зерна) отбирали почвенные пробы на анализ токсичности почвы с помощью биотеста. Варианты: 1. Чистая вода; 2. Контроль; 3. Солома; 4. Инокуляция; 5. Инокуляция + солома; 6. N 18 P 42 ; 7. N 18 P 42 + солома; 8. N 18 P 42 + инокуляция; 9. N 18 P 42 + инокуляция + солома. В каждую чашку Петри раскладывали по 25 семян тест-культуры. Повторность четырехкратная. После прорастания семян измеряли общую длину корней проростков, затем рассчитывали среднюю длину корней взошедших семян, а также процент снижения длины по сравнению с контролем. Контролем служили семена, замоченные в том же объеме стерильной водопроводной воды. Уменьшение длины корней проростков по отношению к контролю (чистой воде), выраженное в процентах, и является показателем общей токсичности почвы, по отношению к почвенному контролю показателем биологической токсичности при применении средств интенсификации. Токсичными следует считать почвы, снижающие всхожесть семян или угнетающие рост проростков и корней не менее чем на 20% (Методика ВИУА, Минеев, 1991) [4].

Результаты исследований

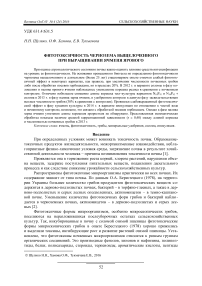

В 2012 г. не отмечено снижения длины корешка редиса по отношению к чистой воде (общая токсичность).

В фазу кущения зафиксировано угнетение длины корешков у проростков в вариантах N 18 P 42 + инокуляция и N 18 P 42 + инокуляция + солома, возможно, из-за роста почвенных грибов в ризосфере ячменя в последнем варианте более чем в 4 раза к контролю (контроль – 26,2 тыс. КОЕ/г, N 18 P 42 + инокуляция + солома – 119,9 тыс. КОЕ/г). Исследования О.И. Гамзиковой (1966) показали, что обогащение почвы элементами минерального питания, а также поступление большого количества растительных остатков культурных и сорных растений на удобренном фоне способствует росту численности почвенных микроорганизмов и их активности [5]. В варианте солома в фазу колошения и налива наблюдалось уменьшение корешка в сравнении с почвенным контролем (биологическая токсичность), однако снижение меньше 20%. Возможно, это связано с обработкой посевов гербицидом (баковая смесь дротик 0,4 л/га + магнум 5 г/га + ластик экстра 0,8 л/га) в фазу кущения. В период налива зерна небольшое снижение длины корешка отмечено в вариантах N 18 P 42 + солома и N 18 P 42 + солома + инокуляция по отношению к почвенному контролю, параллельные исследования численности почвенной микрофлоры показали увеличение количества грибов в последнем варианте на 50% в сравнении с контролем [6].

Рис. 1. Длина корешка редиса, см, слой 0–20, 2012 г.:

1 – чистая вода; 2 – контроль; 3 – солома; 4 – инокуляция; 5 – инокуляция + солома;

6 – N 18 P 42 ; 7 – N 18 P 42 + солома; 8 – N 18 P 42 + инокуляция; 9 – N 18 P 42 + инокуляция + солома

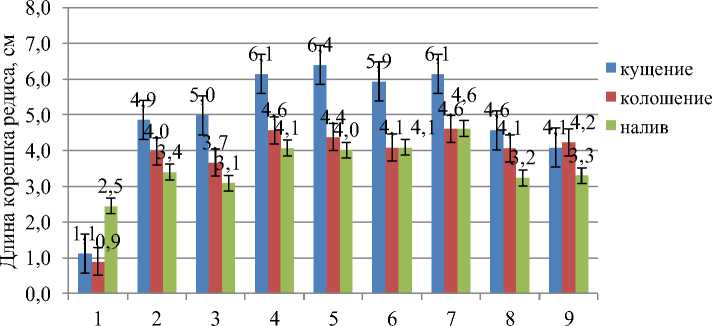

В 2013 г. в фазы кущения и колошения угнетения длины корешков у проростков не обнаружено. В исследованиях, проведенных И.А. Корчагиной с соавторами (2015), также отмечен рост корешков тест-культуры в почвенной вытяжке под ячменем как замыкающей культуры зернопарового пятипольного севооборота при применении средств интенсификации [7]. Ко времени созревания урожая (налив зерна) отмечено небольшое (в пределах 20%) снижение длины корешка редиса в вариантах N 18P42 и N18P42 + солома, в удобренном контроле в данную фазу наблюдался рост численности грибов (30% в сравнении с контролем) (рис. 2). Фитотоксичные формы имеются у всех основных групп почвенных микроорганизмов, но максимальное количество обнаружено среди микроскопических грибов. Наибольшее количество фитотоксичных видов найдено среди родов бактерий Bacillus, Pseudomonas, грибов Penicillium, Aspergillus, Fusarium. Среди актиномицетов большая токсичность у микробов с серым воздушным мицелием [2].

■ кущение

■ колошение

■ налив

Рис. 2. Длина корешка редиса, см, слой 0–20, 2013 г.:

1 – чистая вода; 2 – контроль; 3 – солома; 4 – инокуляция; 5 – инокуляция + солома;

6 – N 18 P 42 ; 7 – N 18 P 42 + солома; 8 – N 18 P 42 + инокуляция; 9 – N 18 P 42 + инокуляция + солома

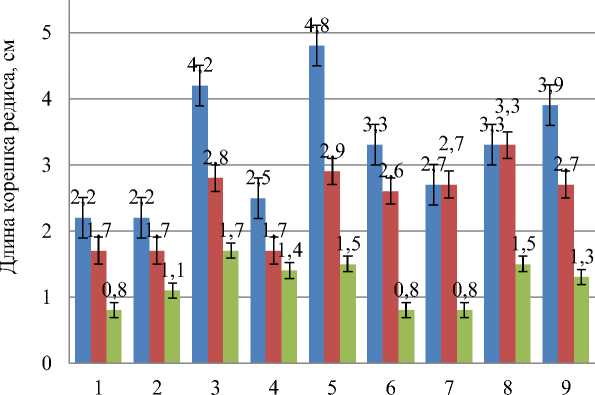

В 2014 г. проявился слабовыраженный фитотоксический эффект в фазу кущения в варианте инокуляция по отношению к чистой воде и почвенному контролю, вероятно, это связано с обработкой посевов гербицидом. К периоду колошения и налива зерна угнетения длины корешка редиса не выявлено, снижение сменилось стимуляцией роста (рис. 3).

■ кущение

■ колошение

■ налив

Рис. 3. Длина корешка редиса, см, слой 0–20, 2014 г.:

1 – чистая вода; 2 – контроль; 3 – солома; 4 – инокуляция; 5 – инокуляция + солома;

6 – N 18 P 42 ; 7 – N 18 P 42 + солома; 8 – N 18 P 42 + инокуляция; 9 – N 18 P 42 + инокуляция + солома

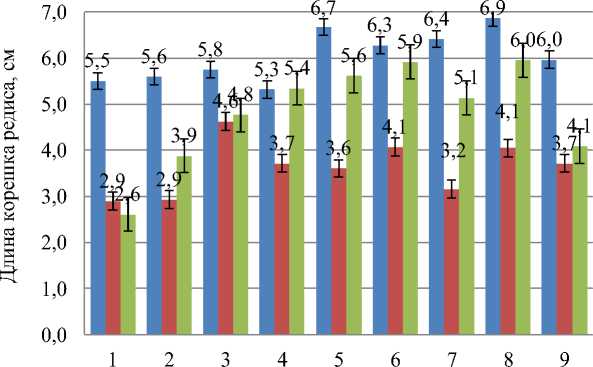

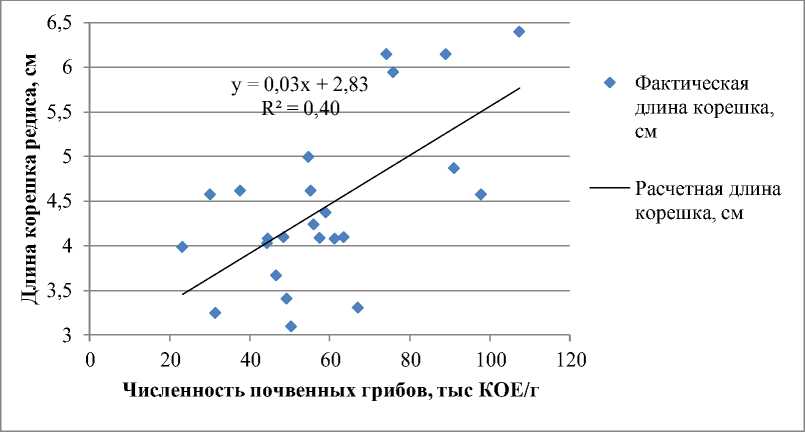

Рис. 4. Зависимость длины корешка редиса (У, см) от численности почвенных грибов (Х, тыс. КОЕ/г), 2013 г.

Проведенная математическая обработка показала наличие средней корреляционной зависимости (r = 0,40) между длиной корешка и численностью почвенных грибов в 2013 г.; в 2012 и 2014 гг. связь отсутствовала (r = 0,05 и r = 0,04 соответственно) (рис. 4).

Выводы

Таким образом, в годы исследований отмечен слабовыраженный фитотоксичный эффект в некоторых вариантах, как правило, при увеличении численности почвенных грибов либо после обработки посевов гербицидами. Однако к фазе налива зерна угнетения длины корешков проростков не обнаружено.

N.N. Shuliko, O.F. Khamova, E.V. Tukmacheva

Phytotoxicity of leached chernozem soil under growing of spring barley

Список литературы Фитотоксичность чернозема выщелоченного при выращивании ячменя ярового

- Пивоваров Г.Е. Ферментативная активность и фитотоксичность почвы в специализированных звеньях севооборота/Г.Е. Пивоваров//Изв. ТСХА, 1981. -Вып. 3. -С. 29-38.

- Берестецкий О.А. Фитотоксины почвенных микроорганизмов и их экологическая роль/О.А. Берестецкий//Фитотоксичные свойства почвенных микроорганизмов. -Л., 1978. -С. 7-31.

- Головко Э.А. Биологические процессы в почвах и урожайность сельскохозяйственных культур/Э.А. Головко, П.И. Бойко, Т.О. Шроль//Материалы к Республ. конф. 6-7 июня 1978 г. -Вильнюс, 1978. -С. 54-55.

- Определение суммарной токсичности почвы, корневой системы и конечной продукции при применении химических средств защиты растений; методика и результаты/В.Г. Минеев //Вестник с-х науки. -1991. -№ 6 (417). -С. 63-71.

- Гамзикова О.И. Действие удобрений на микробиологические процессы в почве, рост и урожайность кукурузы: автореф. дис. … канд. биол. наук/О.И. Гамзикова. -Томск, 1966. -17 с.

- Влияние длительного применения удобрений на биологическую активность чернозема выщелоченного/Н.Н. Шулико //Плодородие. -2015. -№ 4(85). -С. 30-31.

- Корчагина И.А. Экологическая оценка чернозема выщелоченного при применении средств интенсификации в южной лесостепи Омской области/И.А. Корчагина, А.Г. Щитов, М.Н. Кожевина//Вестн. Алт. ГАУ, Агроэкология. -2015. -№ 7 (129). -С. 51-57.