Физическая модель барьерного эффекта в многослойной изоляции

Автор: Шебалкин В.Ю.

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Статья в выпуске: 1 (1), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14056799

IDR: 14056799 | УДК: 69.059

Текст статьи Физическая модель барьерного эффекта в многослойной изоляции

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ “БАРЬЕРНОГО” ЭФФЕКТА В МНОГОСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

В. Ю. Шебалкин, студент группы МС 46

Московский государственный университет сервиса, г. Москва

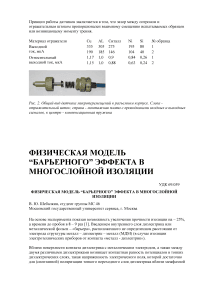

На основе эксперимента показан возможность увеличения прочности изоляции на ~ 25%, а времени до пробоя в 8 – 9 раз [1]. Введением внутреннего слоя диэлектрика или металлической фольги – «барьера», расположенного не определенном расстоянии от электрода структуры металл – диэлектрик – металл (МДМ) (в случае изоляции электротехнических приборов от контакта «металл - диэлектрик»).

Вблизи поверхности контакта диэлектрика с металлическим электродом, а также между двумя различными диэлектриками возникает контактная разность потенциалов в тонких диэлектрических слоях, такая напряженность электрического поля, которой достаточно для (спонтанной) поляризации тонкого переходного слоя диэлектрика вблизи межфазной границы (3-5мкм). В результате этой «естественной» поляризации (в отсутствие внешнего электрического поля) упругости (прочность) переходного слоя увеличивается в 3 – 4 раза [4,5]. При действии внешнего электрического поля на границе двух различных диэлектриков возникает межслоевая поляризация Максвелла – Вагнера.

Многослойная изоляция была предложена в начале прошлого века академиком А.Ф. Иоффе, в диссертации которого изучалась электропроводность диэлектриков [1]. По аналогии с ионной проводимостью стекол (при t = 300 оC стекло становится электропроводным в результате движения ионов натрия) А.Ф. Иоффа предположил, что ускоряясь в сильном электрическом поле ион в результате «столкновения» с ионом кристаллической решетки создает ещё один подвижный ион. После 10 «столкновений» важно лавинообразования 1024 подвижных ионов. Для устранения ионных «лавин» А.Ф. Иоффа предложил изоляцию из чередующихся слоёв диэлектрика и металлической фольги. Чтобы устранить ударное взаимодействия ионов, толщина диэлектрического слоя выбиралась меньше длины пробега ионов.

Как выяснилось в дальнейшем, для большинства диэлектриков, используемых в электротехнических приборах пробой вызывается электронными лавинами, так как скорость пробоя заметно превышала скорость движения ионов в кристаллической решётки диэлектрика [1].

Многочисленные границы раздела в многослойной изоляции являются «ловушками» для древовидных дендритов и магистральных трещин в развитой стадии электрического пробоя. Толщина диэлектрического «барьера» h определяются по формуле:

- 1кт

НбаР " pF ’ доп. (1)

где к – постоянная Больцмана, Т – температура, е – заряд электрона, Едоп – допускаемая величина электрической прочности диэлектрика. При допускаемой напряженности электрического поля для «Фторопласт – 3» Едоп = 5 МВ/м и кт = 1,2 эВ вычисленная по формуле (1) толщина барьера, равна hбар = 6,2 мкм. Этот результат соответствует экспериментам денным [1,2].

WEB 2.0 – СЕТЬ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА СФЕРУ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ