Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста со статическими нарушениями опорно-двигательного аппарата

Автор: Гайдук Александр Александрович, Потапчук Алла Аскольдовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оптимизация программ реабилитации детей младшего школьного возраста со статическими на- рушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). Проведено исследование детей младшего школьного возраста на базе научно-исследовательского центра в лаборатории «Проблемы вертебрологии детского возраста» в 2008-2009 годах. В ис- следовании приняли участие 137 детей младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет), из них 52 мальчика и 85 дево- чек. Все дети имели функциональные нарушения ОДА (перекосы таза во фронтальной плоскости, нарушения осанки, плоско-вальгусную установку стоп). Оценка исходного состояния ОДА, а также оценка эффективности восстановитель- ного лечения проводились с помощью компьютерной оптической топографии (КОМОТ), разработанной в Новосибирском НИИТО [7], и стабилографического комплекса Диа-След (ДС), разработанного в ФГУ «СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России» [8]. Разработан алгоритм лечебной гимнастики (ЛГ) с учетом типа статического нарушения со стороны позво- ночника в виде сколиотической дуги и наклона оси позвоночника на фоне перекоса таза во фронтальной и горизонталь- ной плоскостях. Назначаемая пациенту дифференцированная ЛГ в комплексе с применением механической коррекции разновысокими стельками способствует предотвращению развития структурных нарушений в позвоночнике. Создание мышечного корсета, а также навыка правильной осанки с помощью физических упражнений на занятиях ЛГ считаем основополагающим в достижении результата.

Перекос таза, статические нарушения позвоночника, разновысокость нижних конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/142121491

IDR: 142121491 | УДК: 616.728.3-007.17-056.24

Текст научной статьи Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста со статическими нарушениями опорно-двигательного аппарата

Статические нарушения ОДА являются наиболее частой проблемой детей младшего школьного возраста. Количество таких пациентов неуклонно растет, в среднем три ребенка из пяти в возрасте от 7 до 10 лет имеют видимые нарушения ОДА, что, в свою очередь, приводит к увеличению патологии не только аппарата движения, но и основных органов и систем (сердечнососудистой, пищеварительной, дыхательной и др.).

Осанка определяет не только положение тела человека в пространстве, но и является показателем состояния здоровья. Хорошая осанка обеспечивает оптимальное равновесие в трехмерном пространстве при гравитационном взаимодействии с окружающей средой [5].

Причины формирования статико-динамических нарушений у детей младшего школьного возраста — быстрый рост позвоночника при недостаточно развитом мышечном корсете, незрелость нейромышечной регуляции, гиподинамия. При этом формируется неоптимальный двигательный стереотип, при котором одни мышцы находятся в гипертонусе, а другие ослабевают, что способствует нестабильности вертикальной стойки, нарушению распределения плантарной нагрузки, функциональному укорочению одной из нижних конечностей, опущению сводов стоп [1].

От 20 до 25 % детей младшего школьного возраста имеют разновысокость нижних конечностей, вследствие чего происходят биомеханические нарушения

ОДА во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях [1, 3].

Разновысокость нижних конечностей у детей младшего школьного возраста встречается достаточно часто, т. н. малая разновысокость (до 1,0 см) определяется у 75–90 %, слева в 3,5 раза чаще, чем справа, при этом в 95 % случаев формируется поясничное искривление позвоночника во фронтальной плоскости [3]. Левосторонняя девиация позвоночника в поясничном отделе встречается чаще, чем правосторонняя в связи с более частым левосторонним укорочением нижней конечности [4].

Причины формирования фронтальных искривлений позвоночника разнообразны, однако биомеханогенез этих ситуаций имеет общие закономерности — обязательным условием формирования фронтальных нарушений является наличие статодинамического фактора [3].

При появлении перекоса таза во фронтальной плоскости, как следствие, формируется согласованная перекосу таза фронтальная дуга позвоночника, и происходит компенсаторное перераспределение статической нагрузки при стоянии и ходьбе в сторону укороченной нижней конечности. В результате в процесс компенсации вовлекаются таз, ось позвоночника, плечевой пояс и стопы.

В большинстве случаев компенсаторное искривление позвоночника не носит структуральный характер. Но через несколько лет такого положения по законам биомеханики функциональная дуга без ротационного компонента все-таки на вершине дуги сместится в горизонтальной плоскости, что приведет к появлению структуральных изменений со стороны позвонков в зоне искривления. Также может возникать компенсаторная дуга противоискривления в вышележащем грудном отделе позвоночника. В мышцах, длительно фиксирующих позвоночник в искривленном состоянии ( m. erector spinae, m. trapezius, m. quadratus lumborum и др.), формируются болезненные триггерные точки.

Серьезность проблемы нарушения осанки у детей младшего школьного возраста обусловлена тем, что

МАТЕРИАЛЫ

Нами проведено исследование детей на базе научноисследовательского центра в лаборатории «Проблемы вертебрологии детского возраста» в 2008–2009 годах.

В исследовании приняли участие 137 детей младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет), из них 52 мальчика и 85 девочек. Все дети имели нарушения ОДА (нарушения осанки, перекосы таза во фронтальной и горизонтальной плоскостях, плосковальгусную установку стоп). У исследуемого контингента детей младшего школьного возраста наблюдались различные типы нарушений осанки в сагиттальной плоскости: сутулая, круглая, кругловогнутая, плоская, плосковогнутая спина.

Оценка исходного состояния ОДА, а также оценка эффективности восстановительного лечения проводились с помощью аппаратов КОМОТ и ДС, а также с помощью функциональных тестов на силовую выносливость мышц спины, живота и подвижность позво- без своевременной коррекции статические нарушения со стороны ОДА становятся предрасполагающим фактором для появления структуральных изменений в позвоночнике, являющихся причиной сниженной трудоспособности в зрелом возрасте, так как возникающие у маленьких детей функциональные нарушения ОДА создают предпосылки к формированию дистрофических изменений в межпозвонковых дисках и суставах, приводя к развитию остеохондроза [3, 6].

Рост и развитие ребенка представляют собой непрерывный поступательный процесс, протекающий скачкообразно в течение всего периода роста, приводя к количественным и качественным изменениям организма. Знание данных закономерностей позволяет не только прогнозировать рост и развитие ребенка, но и корректировать формирующуюся в процессе роста и развития осанку ребенка с помощью средств физического воспитания, так как физические упражнения — своеобразный стимулятор развития мышечной системы организма.

Задачи физической реабилитации — создание благоприятных биомеханических условий для оптимального взаиморасположения всех биозвеньев тела, направленной коррекции имеющихся нарушений позвоночника, таза, стоп, формирования и закрепления навыка правильной осанки, создания мышечного корсета.

Ранняя инструментальная диагностика позволяет проводить своевременную дифференцированную коррекцию нарушений ОДА, что является чрезвычайно важным, при этом программы комплексного лечения должны быть максимально индивидуализированы [2].

ДС-стабилометрию у пациентов с перекосами таза мы рекомендуем проводить в сочетании с КОМОТ для окончательного принятия решения по поводу высоты компенсации для разновысоких стелек, назначаемых при том или ином варианте нарушения статического баланса тела.

Цель исследования — оптимизация программ реабилитации детей младшего школьного возраста со статическими нарушениями ОДА.

И МЕТОДЫ ночника вперед. При математической обработке данных использовалась оценка достоверности различий по критерию Стьюдента.

Нами разработан комплекс лечебной гимнастики (ЛГ) с учетом типа нарушения осанки во фронтальной и сагиттальной плоскостях, а также перекоса таза во фронтальной и горизонтальной плоскостях [2]:

-

1) при нарушениях осанки во фронтальной плоскости рекомендовано выполнение симметричных упражнений в положении разгрузки позвоночника — лежа на животе и лежа на спине;

-

2) при гиперлордозе поясничного отдела позвоночника рекомендованы упражнения, направленные на растяжение мышц поясничного отдела позвоночника и укрепление мышц брюшного пресса. Особенно рекомендуется выполнение упражнений на фитболах — больших гимнастических мячах в положении лежа на животе;

-

3) при сглаженном поясничном лордозе используются упражнения, направленные на формирование поясничного лордоза;

-

4) при перекосе таза используются упражнения, направленные на коррекцию со стороны укороченной нижней конечности, в исходных положениях стоя или лежа на спине;

-

5) при ротации таза в горизонтальной плоскости рекомендуются упражнения в исходных положениях стоя, направленные на деротацию таза в противоположном скручиванию направлении.

Объем нагрузки: каждое упражнение повторяется 8–10 раз.

Независимо от необходимости ортопедической коррекции индивидуально подбирались упражнения в зависимости от статических нарушений ОДА. Вначале ребенок проходил обучающий курс ЛГ в течение 5–10 занятий, затем ему назначались специальные дифференцированные упражнения для выполнения в домашних условиях. Повторный осмотр с инструментальным обследованием осуществлялся каждые 6–8 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

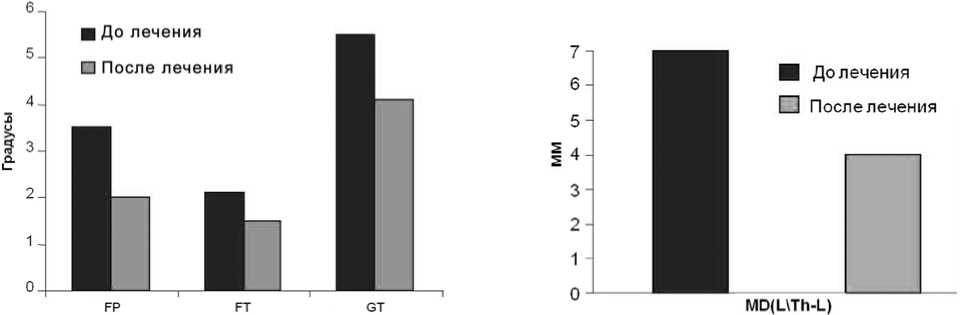

Для оценки результатов КОМОТ мы выбрали 4 основных параметра: перекос таза и наклон оси позвоночника во фронтальной плоскости, поворот плечевого пояса относительно таза в горизонтальной плоскости и боковое смещение линии остистых отростков в поясничном или грудопоясничном отделах позвоночника: 1) FP — угол перекоса таза во фронтальной плоскости; 2) FT — угол наклона оси позвоночника во фронтальной плоскости;

-

3) GT — угол поворота плечевого пояса относительно таза в горизонтальной плоскости;

-

4) MD(L\Th-L) — максимальное боковое смещение линии остистых отростков в поясничном или грудопоясничном отделах позвоночника.

Результаты динамики статических нарушений ОДА у детей младшего школьного возраста по данным параметров КОМОТ представлены в таблице 1.

Восстановительное лечение включало на первом этапе механическую коррекцию нарушенного баланса между перекосом таза, смещением и наклоном оси позвоночника во фронтальной плоскости с помощью разновысоких ортопедических стелек. Далее, на фоне проведенной коррекции, выполнялся этап физического воздействия на мышечный корсет ребенка с помощью ЛГ, учитывая тип нарушения осанки. По нашим данным, угол перекоса таза во фронтальной плоскости уменьшился в среднем на 43 %, угол наклона оси позвоночника во фронтальной плоскости — на 33 %, угол поворота плечевого пояса относительно таза в горизонтальной плоскости уменьшился на 24 %, максимальное боковое смещение линии остистых отростков в поясничном или грудопоясничном отделах позвоночника уменьшилось на 43 %. Результаты положительной динамики со стороны осанки у детей младшего школьного возраста представлены на рисунках 1 и 2.

Обследование на ДС проводилось в статике и в динамике (С — статика, D — динамика). За основу оценки по ДС нами было принято четыре основных параметра. Опоропредпочтение с увеличением давления под правой или левой стопой, смещение общего центра

Таблица 1

Динамика статических нарушений ОДА у детей младшего школьного возраста по данным КОМОТ (n = 137)

|

Параметры |

До лечения |

После лечения |

Р* |

|

FP (угол перекоса таза во фронтальной плоскости) |

3,5±1,4 |

2,0±0,7 |

Р > 0,05 |

|

FT (угол наклона оси позвоночника во фронтальной плоскости) |

2,1±0,5 |

1,4±0,6 |

P < 0,05 |

|

GT (угол поворота плечевого пояса относительно таза в горизонтальной плоскости) |

5,4±0,8 |

4,1±0,7 |

P > 0,05 |

|

MD(L\Th-L) (максимальное боковое смещение линии остистых отростков в поясничном или грудопоясничном отделах позвоночника) |

6,8±1,4 |

3,9±1,8 |

P < 0,05 |

|

Обозначения: Р* — достоверность различий по критерию Стьюдента |

|||

Рис. 2. Динамика статических нарушений позвоночника у детей младшего школьного возраста по данным КОМОТ

Рис. 1. Динамика статических нарушений позвоночника у детей младшего школьного возраста по данным КОМОТ давления во фронтальной плоскости вправо или влево, диагональный перекос по (против) часовой стрелке/и и элемент зеркального отражения, оценка которого выполняется в момент ходьбы:

-

1. OP(R/L) — опоропредпочтение с увеличением давления под правой или левой стопой;

-

2. CPF(R/L) — смещение общего центра давления во фронтальной плоскости вправо или влево;

-

3. DP(+-) — диагональный перекос по (против) часовой стрелке/и;

-

4. ZD(+-) — элемент зеркального отражения (оценка производится во время ходьбы).

Динамика полученных результатов представлена в таблице 2.

Как видно из таблицы, в результате лечения опо-ропредпочтение с увеличением давления под правой или левой стопой уменьшилось в среднем по группе на

-

45 %, смещение общего центра давления во фронтальной плоскости вправо или влево уменьшилось на 29 %, диагональный перекос по (против) часовой стрелке/и исправился на 27 %, элемент зеркального отражения исправился на 57 %. Результаты положительной динамики со стороны позы и походки у детей младшего школьного возраста представлены на рисунке 3.

Кроме того, при оценке функционального состояния ОДА у детей младшего школьного возраста выявлено улучшение показателей силовой выносливости мышц спины (СВМС) и брюшного пресса (СВМЖ) под воздействием дифференцированной ЛГ, назначаемой в зависимости от вида нарушений осанки на фоне перекоса таза. Так, СВМС возросла на 30 %, а СВМЖ на 22 %. Динамика функционального состояния мышц спины и живота пациентов представлена на рисунке 4.

Таблица 2

Динамика статических нарушений ОДА у детей младшего школьного возраста по данным стабилографии с помощью прибора Диа-След (n = 137)

|

Параметры |

До лечения |

После лечения |

Р* |

|

OP(R/L) (опоропредпочтение с увеличением давления под правой или левой стопой) |

56±2,1 |

31±2,3 |

Р < 0,05 |

|

CPF(R/L) (смещение общего центра давления во фронтальной плоскости вправо или влево) |

42±0,7 |

30±1,3 |

P > 0,05 |

|

DP(+–) (диагональный перекос по (против) часовой стрелке/и) |

26±01,7 |

19±1,8 |

P > 0,05 |

|

ZD(+–) (элемент зеркального отражения) |

7,0±0,5 |

3,0±0,4 |

P < 0,05 |

|

Обозначения: Р* — достоверность различий по критерию Стьюдента. |

|||

Рис. 3. Динамика статических нарушений ОДА у детей младшего школьного возраста по данным прибора Диа-След (п = 137)

Рис. 4. Динамика функционального состояния мышц спины и живота у детей младшего школьного возраста

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Около 25 % детей младшего школьного возраста имеют разновысокость нижних конечностей, вследствие чего происходят биомеханические нарушения со стороны ОДА. Статические нарушения позвоночника на фоне перекоса таза не носят структуральный характер. Но через несколько лет такого положения по законам биомеханики функциональная дуга без ротационного компонента все-таки на вершине дуги сместится в горизонтальной плоскости, что приведет к появлению структуральных изменений со стороны позвонков в зоне искривления. Оценить степень выраженности статических нарушений позвоночника, таза и стоп можно с помощью доступных, безопасных, неинвазивных диагностических методов — КОМОТ и ДС-исследований.

Необходимо создавать биомеханические условия для оптимальной статики и динамики ОДА. Наряду с подбором разновысоких ортопедических стелек, оптимизирующих биомеханические характеристики ОДА, весомое значение в закреплении и удержании достигнутой коррекции имеют целенаправленные физические упражнения.

Лечебная гимнастика должна быть направлена на коррекцию имеющихся нарушений ОДА с формированием мышечного корсета и созданием навыка правильной осанки. Дифференцированная ЛГ проводится в зависимости от типа статических нарушений ОДА — на фоне перекоса таза во фронтальной («косой» таз) и горизонтальной («скрученный» таз) плоскостях.