Физико-химическая модель поведения титана в профиле выветривания

Автор: Копейкин В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (286), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены литературные и авторские данные по стандартной свободной энергии ионов и комплексов титана в водном растворе. Для анализа поведения титана в процессе выветривания использован метод физико-химического моделирования на ЭВМ по программе «Селектор». Установлено, что в профиле выветривания (при учете 41 комплекса и иона титана) титан в растворе представлен только одним гидроксокомплексом - Ti(OH)40. Его содержание контролируется растворимостью рутила и составляет 10-7 моль/л.

Титан, рутил, выветривание, стандартная свободная энергия, моделирование, программа "селектор"

Короткий адрес: https://sciup.org/149129279

IDR: 149129279 | УДК: 550.4:551.3:549.514.63 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-10-35-38

Текст научной статьи Физико-химическая модель поведения титана в профиле выветривания

-

А. П. Виноградов [1] считал титан «ключом» в оценке генезиса бокситов. Титан позволяет оценить химию латеритного процесса. Ранее [7] дана оценка стандартной свободной энергии Гиббса ( A G0 f ( 298 ) Дж/моль) ионов титана в водном растворе и выявлена несогласованность данных разных авторов.

Методы и подходы

Поскольку авторы [11] получили значение свободной энергии Гиббса для гидроксокомплекса титана Ti(OH) 4 0( p-p) ( A G0 f (29 8 ) Дж/моль) = —1323274 Дж/моль на основании экспериментальных данных, то мы принимаем их рекомендацию за основу. Из этой же работы взято значение A G0 f (29 8 ) для аниона Ti(OH) 5 -.

В публикации Е. В. Школьникова [14] на основе усреднённых данных ряда авторов вычислены логарифмы общих констант устойчивости гидроксокомплексов Ti(OH) 3 +, Ti(OH) 2 +2, Ti(OH) 3 +, Ti(OH) 4 0. Эти константы нами использованы для расчета стандартной свободной энергии Гиббса первых трёх гидроксокомплексов и катиона Ti+4.

Например, для реакции

Ti(OH) 3 + + ОН-= Ti(OH) 4 0 логарифм общей константы устойчивости (lg в ) будет равен 11.33 (lg в 4 = 58.65; lg в 3 = 47.32). Отсюда свободная энергия данной реакции составит 11.33 х 5708 = = 64672 Дж/моль и A G0 f(298) Ti(OH) 3 + = -1101340 ( A G0 f(298) OH- = -157262 Дж/моль).

Аналогично для реакций

Ti(OH)2+2 + ОН-= Ti(OH)3+ lg в2 = 47.32 - 35.42 = 11.9 и AG0f(298) Ti(OH)2+2 = = -876153 Дж/моль.

Ti(OH) +3 + ОН- = Ti(OH) 2 +2

lg в 1 = 35.42-17.98 = 17.44 и A G0 f(298) Ti(OH) 3 + = = -619343 Дж/моль.

Ti+4 + ОН- = Ti(OH) +3

lg в 0 = 17.98 и A G0 f ( 298 ) Ti+4 = -359451 Дж/моль. Отсюда для реакции Ti+4 + 4е = Ti стандартный окислительный потенциал E0 = 0.931 Вольт (Е0 = - A G0 R /nF [10]).

В работе [14] рекомендуется значение A G0 f ( 298 ) Ti+4 = = -349 ± 9 кДж/моль (E0 = 0.904 ± 0.023 Вольт).

В монографии [9] для титана имеются данные только по константам ступенчатой диссоциации сульфатов: рК10 = 6.33; рК 2 0 = 4.75; рК 3 0 = 2.43; рК10 = 0.17.

Для реакции

Ti(SO 4 )+2 = Ti+4 + SО 4 -2

свободная энергия реакции равна 36132 (6.33 х 5708) Дж/моль и A G0 f(298) Ti(SO 4 )+2 = -1140042 Дж/моль.

A G0 f ( 2 98> Дж/моль для других сульфатов титана равны: Ti(SO 4 ) 2 0= -1911614; Ti(SO 4 ) 3 -2 = -2669943 и Ti(SO 4 ) 4 - = = -3415372 Дж/моль.

В побочной подгруппе IV группы периодической системы Д. И. Менделеева вместе с титаном находятся также цирконий и гафний, для которых в монографии [9] приводятся данные по константам ступенчатой диссоциации (рК п 0) для карбонатов, гидрокарбонатов, хлоридов и фторидов. Для титана таких данных нет.

Анализируя химию подгруппы титана, авторы работы [3] указывают на близкое сходство химических свойств элементов этой подгруппы — титана, циркония и гафния.

Результаты

Исходя из предположения, что и у титана могут быть аналогичные комплексы с другими лигандами и константы ступенчатой диссоциации их изменяются аналогично сульфатным, методом аппроксимации (исходя из предположения, что рК для недостающих лигандов титана будет меняться с тем же шагом, что и для Zr и Hf) мы определили эти константы (табл. 1, жирный курсив). Например, разница в рК10 между карбонатными комплексами циркония и гафния составляет 0.03 (11.68—11.65). Такую же разницу мы допускаем и между карбонатными комплексами циркония и титана. Соответственно, рК 2 0 для титана будет равна 0.02 (9.82—9.80) и рК 3 0 равна 7.08 (7.10—7.09). Такое же допущение сделано и для гидрокарбонатных, хлоридных и фторидных комплексов титана.

Затем, исходя из констант ступенчатой диссоциации, была рассчитана их свободная энергия (табл. 2).

В таблице 1 приведены значения рК п 0 для Ti, Zr и Hf с другими лигандами (НСО 3 -, СО 3 -2, F-, Cl-), свободная энергия которых взята из [9]. Также использовались другие данные [15—17].

В таблице 2 приведены значения стандартной свободной энергии Гиббса A G° f ( 298 ) (Дж/моль) соединений титана, которые были использованы при моделировании.

В качестве породы для физико-химического моделирования процесса выветривания взят базальт [2] (%): SiO 2 — 49.06; Al 2 O 3 — 15.70; Fe 2 O 3 — 5.38; FeO — 6.37; MgO — 6.17; CaO — 8.95; Na 2 O — 3.11; K 2 O — 1.52; FeS 2 — 1.00; H 2 O — 0.50; FeTiO 3 — 1.36; CaF 2 — 0.30; NaCl — 0.28; CO 2 — 0.30. Z = 100.00 %.

Таблица 1. Значения pK n 0 диссоциации комплексов Ti, Zr и Hf при 25 °C и 0.1 МПа

Table 1. The pK n 0 values of the dissociation of Ti, Zr and Hf-complexes at 25 °C and 0.1 MPa

|

Катион Kation |

Анион Anion |

pKt° |

PK2° |

РК/ |

pKV |

pK5° |

|

Ti |

so4-2 |

6.33 |

4.75 |

2.43 |

0.17 |

.......... |

|

Zr |

6.06 |

4.53 |

2.29 |

0.12 |

_ |

|

|

Hf |

6.05 |

4.53 |

2.29 |

0.12 |

— |

|

|

Ti |

OH" |

17.98 |

17.44 |

11.9 |

11.33 |

|

|

Zr |

14.30 |

12.00 |

10.60 |

9.40 |

7.70 |

|

|

Hf |

13.75 |

11.85 |

10.40 |

9.30 |

7.50 |

|

|

Ti |

CO32 |

11.62 |

9.78 |

7.08 |

— |

_ |

|

Zr |

11.65 |

9.80 |

7.09 |

— |

— |

|

|

Hf |

11.68 |

9.82 |

7.10 |

— |

— |

|

|

Ti |

HCO3" |

3.30 |

2.81 |

2.06 |

1.36 |

— |

|

Zr |

3.32 |

2.82 |

2.08 |

1.37 |

— |

|

|

Hf |

3.34 |

2.83 |

2.10 |

1.38 |

™ |

|

|

Ti |

СГ |

1.49 |

-0.10 |

-0.67 |

-2.02 |

— |

|

Zr |

1.57 |

-0.10 |

-0.67 |

-2.02 |

— |

|

|

Hf |

1.65 |

-0.10 |

-0.67 |

-2.02 |

— |

|

|

Ti |

F~ |

9.31 |

7.29 |

5.00 |

4.00 |

2.80 |

|

Zr |

9.80 |

8.08 |

6.00 |

5.00 |

4.00 |

|

|

Hf |

10.29 |

8.87 |

7.00 |

6.00 |

5.20 |

Таблица 2. Значения стандартной свободной энергии Гиббса A G0 f(298) Дж/моль для соединений титана Table 2. The values of the standard free Gibbs energy A G0 f(298) J/mol for titanium compounds

|

Ион. минерал Ion. mineral |

f(298) Дж/моль |

Ион. минерал Ion. mineral |

AG°f(298) Дж/моль |

Ион. минерал Ion. mineral |

AG°f(298) Дж/моль |

|

J/mol |

J / mol |

J /mol |

|||

|

H,O |

-237141 |

TiF+3 |

-694343 |

TiCl/ |

-757431 |

|

Ti+ 4 |

-354451 |

TiF/2 |

-10117705 |

TiCl4° |

-877191 |

|

TiOH+3 |

-619343 |

TiF/ |

-1327996 |

Ti(OH)3Cl° |

-1237653 |

|

Ti(OH),+2 |

-876153 |

T1F4° |

-1632579 |

TiCO,+2 |

-953761 |

|

Ti(OH)3+ |

-1101340 |

TiF5- |

-1930312 |

Ti(CO3)7” |

-1537568 |

|

Ti(OH)4° |

-1323274 |

TiF6-2 |

-2276629 |

TitCO.);2 |

-2105964 |

|

Ti(OH)c |

-1457876 |

Ti(OH)3F° |

-1419222 |

TiHCO3+3 |

-965157 |

|

Ti(OH)c2 |

-1614100 |

TiOF+ |

-949768 |

Ti(HCO,)7+2 |

-1568066 |

|

TiSOZ2 |

-1140042 |

TiOF," |

-1253108 |

Ti(HCO3)3+ |

-2166694 |

|

Ti(SO4)7° |

-1911614 |

TiOF; |

-1561887 |

Ti(HCO3)4° |

-2761327 |

|

Ti(SO4)c2 |

-2669943 |

TiOF4-2 |

-1848909 |

T1OC7O4° |

-1343482 |

|

Ti(SO4)4^ |

-3410077 |

TiF„OH- |

-2187813 |

TiO(C7O4)7-2 |

-2042628 |

|

Ti0S04° |

-1392393 |

TiCF3 |

-499245 |

TiOCH,COO+ |

-1038887 |

|

Ti(OH)3SO4° |

-1623353 |

T1C17+2 |

—629963 |

TiO(CH,COO),° |

-1423815 |

|

TiO, |

TiO, |

FeTiO, |

|||

|

-883259 |

-888951 |

-1158173 |

|||

|

анатаз / anatase |

рутил / rutile |

ильменит / ilmenite |

Процесс физико-химического моделирования на ЭВМ детально разобран в работах [5, 12].

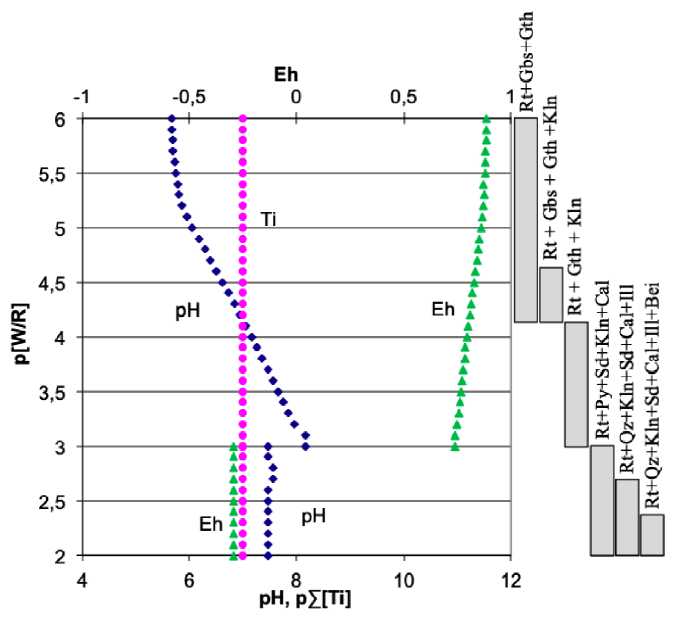

Профиль выветривания базальтов представлен на рисунке.

Начиная с самой верхней части профиля, от p[W/R], равного 6 (соотношение «вода — порода» = 1000000 : 1 [Wаter/Rock]), титан в растворе существует только в виде одного нейтрального гидроксокомплекса Ti(OH) 4 0. Других ионов титана практически нет. Растворимость рутила на всём интервале рН-профиля составляет 10-7 моль/л

(И. К. Карпов, автор метода физико- химического моделирования на ЭВМ и программы «Селектор» [5] для соотношения «вода — порода» использовал обозначение р и ) .

Верхняя часть профиля выветривания (на бокситовых месторождениях это зона кирасы) представлена парагенезисом «рутил + гётит + гиббсит», который наблюдается до уровня р[W/R] = 4.15. Зона «рутил + гётит + гиббсит + каолинит» начинается с р[W/R] = 4.55. Ниже отметки 4.15 гиббсит исчезает, здесь кончается боксит как руда.

В процессе моделирования можно менять соотношение «вода — порода». По мере увеличения количества растворённой породы в профиле исчезает гиббсит и появляется каолинит (зона p[W/R] 4.55 до 3). До границы смены окислительных условий на восстановительные наблюдается парагенез — рутил, гётит, каолинит.

Дождевая вода, просачиваясь по профилю выветривания, с верхними минеральными зонами профиля уже практически не реагирует, поскольку всё, что растворимо, вымыто из профиля раньше. К нижним участкам разреза поступает практически свежая дождевая вода. Здесь работает принцип частичного равновесия [8].

Восстановительные условия создавались титрованием атмосферы углеродом при соотношении «вода — порода» 1000 : 1 (p[W/R] = 3). Здесь проходит геохимический барьер смены окислительных условий на восстановительные, который четко фиксируется изменением минерального состава и параметров Eh и рН.

Смена окислительных условий на восстановительные отмечается скачком рН и особенно четко — резким изменением параметра Eh, который приобретает отрицательные значения (см. рисунок).

Минеральный парагенезис в восстановительных условиях профиля выветривания представлен рутилом, пиритом, кремнезёмом, каолинитом, сидеритом, кальцитом, иллитом и бейделлитом.

Зона «рутил + гётит + каолинит» окрашена гидро-окислами железа в красно-рыжий цвет и прослеживается до границы смены окислительных условий профиля выветривания на восстановительные. Эта граница четко вид на по сероватому цвету пород, поскольку железо в восстановительных условиях входит в состав пирита, сидерита и новообразованных смешанослойных алюмосиликатов, представленных иллитами и бейделлитами разного состава. Присутствует также кремнезём и карбонаты (кальцит и доломит). Красящей рыжей окраски оксидов железа здесь нет. Рутил, поскольку его растворимость 10-7 моль/л, присутствует в профиле выветривания по всему разрезу и сохраняется в дальнейшем при переносе в эрозионном процессе.

Аналогичная модель поведения олова в профиле выветривания приведена в работе [6].

Выводы

Таким образом, физико-химическое моделирование на ЭВМ поведения титана в профиле выветривания подтверждает постоянное наличие во всём разрезе профиля рутила, начиная с самой верхней его части — с зоны кирасы.

Образуется рутил при разрушении в окислительной обстановке ильменита, в котором железо двухвалентно. В коренных породах, подверженных выветриванию, возможен, конечно, и первичный рутил.

В итоге образуется лейкоксен, в состав которого рутил входит совместно с кремнезёмом и железом [4, 13]. Растворимость рутила на всём интервале рН-профиля составляет 10-7 моль/л. Из всех использованных нами при физико-химическом моделировании возможных ионов и комплексов титана последний в профиле выветривания существует только в виде одного нейтрального гидроксо-комплекса Ti(OH) 4 0.

Профиль выветривания базальтов: Gbs — гиббсит, Gth — гётит, Rt — рутил, Kln — каолинит, Ill — иллит, Py — пирит, Sd — сидерит, Bei — бейделлит, Cal — кальцит, Qz — кварц (сокращённые названия минералов даны по рекомендации [18])

♦ рН, a Eh, • p Z [Ti]

Weathering profile of ilmenite basalts: Gbs — gibbsite, Gth — goethite, Rt — rutile, Kln — kaolinite, Ill — illite, Py — pyrite, Sd — siderite, Bei — beidellite, Cal — calcite, Qz — quartz (abbreviated names of minerals are given on the recommendation [18])

♦ рН, a Eh, • p £ [Ti]

Список литературы Физико-химическая модель поведения титана в профиле выветривания

- Виноградов А. П. О причинах высокого содержания титана в бокситах//Изв. АН СССР. 1957. Cерия геол. № 4. C. 98-103.

- Войткевич Г. В., Мирошников А. Е., Поваренных А. С., Прохоров В. Г. Краткий справочник по геохимии. М.: Недра, 1977. 184 с.

- Годнева М. М., Мотов Д. Л. Химия подгруппы титана: сульфаты, фториды, фторсульфаты из водных сред. М.: Наука, 2006. 302 с.

- Игнатьев В. Д., Бурцев И. Н. Лейкоксен Тимана: минералогия и проблемы технологии. СПб.: Наука, 1997. 215 с.

- Карпов И. К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ в геохимии. Новосибирск: Наука, 1981. 248 с.