Физико-химические свойства бентонита и его влияние на кислотно-основные показатели и эффективное плодородие дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы

Автор: Козлов А.В., Куликова А.Х., Уромова И.П.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 96, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения влияния высоких (мелиоративных) доз бентонитовой глины Зырянского месторождения на кислотно-основные свойства и показатели эффективного плодородия дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы в условиях Нижегородской области с предварительной лабораторной оценкой физико-химических характеристик самой породы. Показано, что бентонит проявляет высокую щелочную реакцию в водной (10.9 ед. рН) и солевой (9.8 ед. рН) вытяжках, обладает ионной обменностью с Δ рН до 1.13. Вещество материала в определенной степени подвергается электролитической диссоциации: при гидратации - 18 мг/г и при сольватации с соляной кислотой - 674 мг/г. В трехлетнем микрополевом эксперименте установлено снижение обменной (на 0.31 ед. рНKCl) и гидролитической (на 0.20 мг-экв/100 г) кислотности почвы под действием породы. Этому, очевидно, способствовало существенное уменьшение содержания в почвенном растворе подвижных форм алюминия (до 48 %), а также повышение содержания обменных соединений кальция (на 0.70 мг- экв/100 г) и магния (на 0.24 мг-экв/100 г)...

Бентонитовая глина, дерново-подзолистая легкосуглинистая почва, кислотно-основные свойства почвы и их стабилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/143166807

IDR: 143166807 | УДК: 552.52:631.823:631.415 | DOI: 10.19047/0136-1694-2019-96-86-112

Текст научной статьи Физико-химические свойства бентонита и его влияние на кислотно-основные показатели и эффективное плодородие дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы

Природные условия России эволюционно определили восемь почвенно-климатических зон на своей территории, из которых только две (зона широколиственных лесов и промежуточные территории лесостепи) обладают относительно благоприятными почвенными и климатическими условиями для ведения земледелия (Зайдельман, 2009). Однако по результатам современных исследований (Балашов, 2012; Матюк и др., 2012; Эволюция…, 2015) почвенный покров данных ландшафтов, претерпевая длительные агротехногенные нагрузки, зачастую не может характеризоваться оптимальным состоянием эффективного плодородия и, соответственно, биогеоценотической устойчивостью. Со стороны почвенно-поглощающего комплекса данные явления выражаются в виде удержания среднего и высокого уровней дефицита подвиж- ных соединений элементов питания культурных растений, накопления экотоксикантов (пестицидов и тяжелых металлов), в виде ухудшения гумусового режима пахотного горизонта и стабильного прогресса повышения его кислотности с одновременным элю-виированием обменных форм кальция и магния вниз по профилю. Основными причинами являются не только низкая обеспеченность пахотных почв минеральными и очень низкая – органическими удобрениями, но и массовое сокращение применения химических мелиорантов (Аканова и др., 2017). Последние не только существенно снижают почвенную кислотность (Arshad, Martin, 2002; Литвинович, Павлова, 2011), но и способствуют относительному восстановлению кальций-магниевого баланса в ППК почвы (Nortcliff, 2002; Митрофанова, 2011) и водопрочности ее структуры (Артемьева, Кириллова, 2017), инактивации многих поллютантов (Лебедева, Арзамазова, 2010; Небольсин, Небольсина, 2010; Костин и др., 2011; Игнатьева и др., 2012; Якушев и др., 2013), а также формированию и сохранению гумусовых матриц в профиле (Baldock, Skjemstad, 2000; Литвинович и др., 2009; Бойцова, 2015).

Тонкодисперсная часть минералогического состава покровных суглинков, на которых образованы дерново-подзолистые почвы, как правило, характеризуется сложными смешаннослойными сегрегированными пакетами, состоящими из различных смектитов, слюд, хлоритов, иллитов, каолинитов и вермикулитов, а также незначительного количества тонкодисперсных полевых шпатов и кварца (Гагарина, Абакумов, 2012) . Однако в результате процессов почвообразования в верхней (элювиальной) части профиля увеличивается содержание гидрослюд и хлоритов, а также практически полностью исчезают смектиты и смешаннослойные слю-до-смектиты (Михайлов, 2015; Чижикова, Прокашев, 2016) . Причиной, как правило, являются такие элементарные почвообразовательные процессы, как подзолообразование и лессиваж, которые определены генезисом подзолистого типа почв (Эволюция…, 2015) .

Известно (Соколов, 2000; Рычагов и др., 2010; Чижикова и др., 2014), что минералы глин обладают каталитическими свойствами по отношению к трансформации различных органических и минеральных веществ. В частности, глины являются катализато- рами в реакциях и превращениях (дегидратации, этерификации, полимеризации, деполимеризации, циклизации, многочисленных реакций конденсации, окисления–восстановления и гидрирования) как большого числа органических веществ, так и активно участвуют в процессах ионного обмена и буферного поддержания кислотно-основного равновесия в различных природных системах. Так, при низком содержании органического вещества в почве глинистые минералы за счет своих ионообменных и сорбционных характеристик определяют ее физико-химические и физикомеханические свойства (Бочарникова и др., 2011; Соколова и др., 2013; Козлов и др., 2015; Сурков и др., 2016). Однако авторами указывается и на то, что индивидуальное поведение минералов монтмориллонитовой группы в почвах исследовано недостаточно.

Некоторые авторы (Harley, Gilkes, 2000; Бухтояров и др., 2011; Агафонов, Хованский, 2014) указывают на то, что привнесение в почвы глинистых материалов, в частности, бентонитов, способствуют повышению количества частиц тонкой пыли и ила, что увеличивает в ней долю физической глины и водопрочных агрегатов, а также способствует стабилизации фосфорного и азотного состояния питательного режима почвы и инактивации подвижных соединений тяжелых металлов. С другой стороны, в научной литературе крайне мало сведений о взаимодействии глин с почвами на кислотно-основном уровне и, в том числе, о результатах сдвигов рН-зависимых показателей дерново-подзолистых почв при применении высоких доз бентонитовой глины. Кроме того, такая химическая мелиорация гипотетически может способствовать относительной стабилизации минералогического соотношения в почве, поскольку, как указывалось выше, глинистые минералы группы смектитов изначально присутствуют в почвообразующих покровных суглинках.

Цель настоящей работы – физико-химическая характеристика бентонитовой глины Зырянского месторождения и анализ изменений показателей кислотно-основного состояния дерновоподзолистой легкосуглинистой почвы, произошедших под действием внесения высоких доз породы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В исследованиях использовали бентонитовую глину Зырянского месторождения (Курганская область). Глину предварительно просушивали в естественных условиях, размалывали и просеивали через сито с диаметром ячеек в 1 мм. Определяли кислотность водной (в бидистиллированной воде) и солевой (в 1 н. растворе KCl) суспензий порошка бентонита потенциометрическим методом при помощи рН-метра-милливольтметра МАРК-903 (Россия), откалиброванного по трем буферным растворам (4.01, 6.86 и 9.18 ед. рН).

Затем определяли растворимость вещества породы. Бентонитовый порошок смешивали с различными растворителями (би-дистиллированной Н 2 О, 0.2 н. раствором HCl и 0.5 н. раствором CH 3 COOH) в соотношении 1 : 5, встряхивали на шейкере ПЭ-6300 (Россия) в течение часа, выдерживали в течение суток, затем фильтровали через двойной складчатый фильтр “синяя лента”, и в фильтрате определяли общую минерализацию (количество вышедших в раствор ионов элементов) термогравиметрическим методом (+105°С) при помощи сухо-жарового шкафа ГП-40 СПУ (Россия). Измерительные работы выполняли на оборудовании Эколого-аналитической лаборатории мониторинга и защиты окружающей среды Мининского университета, аналитическая повторность четырехкратная.

В трехлетнем микрополевом опыте, заложенном в 2014 г. на базе картофелеводческого предприятия ООО “Элитхоз” Борского района Нижегородской области, исследовали изменение кислотноосновных показателей почвы. Схема опыта состояла из варианта без внесения бентонита и каких-либо удобрений (контроль, К), а также из вариантов с внесением в почву высоких доз породы – из расчета 3, 6 и 12 т/га (бентонит-1 (Б-1), бентонит-2 (Б-2) и бентонит-3 (Б-3) соответственно). Бентонит вносили однократно летом 2014 г. в пахотный слой при разбивке участка; в осенний период высевали озимую пшеницу. Учетная площадь делянки – 1 м2, расположение делянок рендомизированное, повторность в опытах – четырехкратная. В годы испытаний на делянках выращивали озимую пшеницу (Московская 39, 2015 г.), ячмень (Велес, 2016 г.) и горох посевной (Чишминский 95, 2017 г.). Опыт проводили с со- блюдением всех методических требований (Доспехов, 2011), агротехника выращивания культур – общепринятая для микрополевых экспериментов, все работы проводились вручную.

Почва опытного поля – дерново-подзолистая среднедерновая неглубокооподзоленная неоглеенная легкосуглинистая, сформированная на покровном суглинке (Рабочая…, 1977) , которая на момент закладки опыта характеризовалась следующими физикохимическими и агрохимическими показателями: обменная кислотность – 4.83 ед. рН KCl (среднекислая), гидролитическая кислотность (Н Г ) – 2.83 мг-экв/100 г, содержание обменных соединений кальция – 5.10 и магния – 1.17 мг-экв/100 г (среднее), степень насыщенности почвы основаниями ( V S ) – 69 % (средняя); содержание гумуса – 1.21 % (низкое), подвижных соединений фосфора и калия (по Кирсанову) – 86 и 110 мг/кг почвы соответственно (средняя обеспеченность), актуального и потенциального кремния (по Матыченкову) – 16 и 213 мг/кг (средний уровень дефицита в балансе).

Метеоусловия местности Борского района в 2015 г. характеризовались незначительным количеством осадков – год оказался более жарким по сравнению со средними климатическими нормами региона (ГТК в летние месяцы колебался в пределах 0.9–1.0). Условия 2016 г. не отличались дефицитом осадков, а температура воздуха варьировала в пределах нормы с небольшим ее превышением в августе (ГТК = 1.0–1.1). Погода 2017 г. характеризовалась обильным количеством дождей в весенний период и в первой половине лета, температура воздуха при этом не отличалась от среднегодовых норм в течение летнего сезона (ГТК = 1.1–1.2).

Образцы почвы отбирали в 2014 г. из гумусовоаккумулятивного горизонта при первичном обследовании участка, а затем ежегодно в дни уборки урожая культур точечно – методом конверта из пяти точек с делянки, соединяя их в один объединенный образец. Образцы высушивали до воздушно-сухого состояния, удаляли посторонние включения, затем пробу размалывали, просеивали через сито с диаметром ячеек в 1 мм и усредняли квартованием. В подготовленных образцах определяли рН солевой вытяжки (1 н. раствор KCl) потенциометрическим методом на рН-метре-милливольтметре МАРК-903 (Россия), титриметрически определяли гидролитическую кислотность по Каппену, содержание подвижных соединений алюминия по Соколову, а также содержание обменных соединений кальция и магния трилонометри-ей по методу Гедройца по общепринятым методическим прописям (Мамонтов, Гладков, 2015). Для оценки состояния эффективного плодородия почвы в ней определяли: спектрофотометрическим методом – содержание гумуса (по Тюрину) и подвижных соединений фосфора (по Кирсанову), пламенно-фотометрическим методом – содержание обменных соединений калия (по Кирсанову). Урожайность надземной фитомассы культурных растений определяли в полевых условиях непосредственно после уборки, урожайность зерна – в условиях лаборатории после его естественного высушивания.

Математическую обработку полученных данных проводили по Доспехову (2011) методами вариационной статистики и корреляции признаков в виде расчета среднего арифметического, ошибки среднего значения, коэффициентов вариации, корреляции, критерия Фишера и множественной регрессии признаков с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Генезис бентонитовой глины Зырянского месторождения относится к осадочному типу. Порода сложена более чем на 65 % кальциево-магниевым монтмориллонитом и содержит свыше 10 % карбонатов (Мосталыгина и др., 2010) . Согласно данным производителя (ООО “Бентонит Кургана”) в валовом составе бентонита в среднем содержится (%): SiO 2 – 57.4, CaO – 1.81, MgO – 3.01, Р 2 О 5 – 0.04, К 2 О – 1.03, Na 2 O – 0.78, SO 3 – 0.10, Al 2 O 3 – 19.4, FeO + Fe 2 O 3 – 6.91, TiO 2 – 0.15 и ППП – 9.4. Катионообменный комплекс породы включает (мг-экв/100 г) большое количество обменных соединений кальция (Са2+) – 27.89, магния (Mg2+) – 30.18 и обменных соединений щелочных металлов: Na+ – 5.46 и К+ – 0.87, что определяет высокий коэффициент щелочности породы (0.11) и емкость катионного обмена (ЕКО), которая может достигать 80– 150 мг-экв/100 г породы.

Такие свойства бентонитовой породы изначально могут определять ее способность воздействия на физико-химические свойства почвы.

Для того чтобы оценить потенциальное влияние бентонитовой глины на кислотно-основное состояние дерново-подзолистой почвы, охарактеризовали объект исследования с точки зрения его рН-зависимых и гидрофильных свойств. В таблице 1 представлены данные измерения показателя кислотности различных суспензий порошка бентонита.

Таблица 1. Показатели кислотности бентонитовой глины и ее зависимость от экстрагента

|

Бентонит : экстрагент |

Вариационные показатели рН суспензии * в условиях различных экстрагентов (ед. рН)* |

ΔрН |

|||||

|

Н 2 О (бидист.) |

KCl (1 н. раствор) |

||||||

|

Lim |

M ± m |

V |

Lim |

M ± m |

V |

||

|

1 : 2.5 |

10.58– |

10.61 ± |

0.22 |

9.43– |

9.48 ± |

0.38 |

1.13 |

|

10.63 |

0.01 |

9.51 |

0.02 |

||||

|

1 : 25 |

10.77– |

10.80 ± |

0.20 |

9.69– |

9.71 ± |

0.32 |

1.09 |

|

10.82 |

0.01 |

9.74 |

0.02 |

||||

|

1 : 50 |

10.82– |

10.89 ± |

0.43 |

9.77– |

9.80 ± |

0.21 |

1.09 |

|

10.93 |

0.02 |

9.82 |

0.01 |

||||

* Здесь и далее: Lim – диапазон колебаний показателей; M ± m – средняя арифметическая ± ошибка среднего значения; V – коэффициент вариации, %.

Значения рН водной и солевой суспензий бентонитовой глины находились в щелочном диапазоне – более 10 ед. в водном экстракте и более 9 ед. – в солевом. Разбавление породы экстрагентом в 10 раз приводило к увеличению показателя в среднем на 0.19 ед. в водной и на 0.23 ед. – солевой средах, что повышало общую растворимость вещества бентонита с высвобождением в раствор щелочных и щелочноземельных металлов.

Важно отметить, что в эксперименте установлен пониженный показатель рН солевой суспензии бентопорошка относительно рН водного экстрагента (ΔрН). При этом разность была наиболее высокой при минимальном разбавлении (1 : 2.5). Подобная закономерность подтверждает наличие у бентонитовой глины определенной катионообменной емкости, из которой раствор хло- ристого калия вытесняет кислотные катионы (H+ и Al3+). Последние способствуют увеличению кислотности суспензии и, соответственно, снижению ее рН. В зависимости от ширины соотношения бентонит : экстрагент между ними могут происходить ионообменные реакции от 7.4 до 8.1 ммоль-экв/г породы.

Данные таблицы 2 отражают степень перехода вещества бентонита в растворенное состояние в зависимости от природы растворителя.

Таблица 2. Показатели растворимости бентонитовой глины и ее зависимость от растворителя, соотношение 1 : 5

|

Растворитель |

Вариационные показатели растворимости, мг/г породы |

||

|

Lim |

M ± m |

V |

|

|

Н 2 О (бидист.) |

016–19 |

018 ± 1 |

8 |

|

HCl (0.2 н.) |

668–680 |

674 ± 3 |

1 |

|

CH 3 COOH (0.5 н.) |

230–250 |

240 ± 4 |

4 |

Определенная часть вещества бентонитовой глины способна переводиться в ионное состояние – в наименьшей степени в условиях взаимодействия с бидистиллированной водой (до 19 мг/г), в наибольшей при сольватации раствором соляной кислоты (до 680 мг/г). Уксусная кислота, видимо, за счет своих слабых кислотных свойств уступала в степени растворения порошка глины.

Таким образом, в лабораторных исследованиях кислотных и гидрофильных свойств бентонитовой породы была выявлена ее высокая щелочная реакция, наличие катионообменной емкости и способность в определенной мере подвергаться электролитической диссоциации при взаимодействии с веществами, физиологически близкими к свойствам корневых экссудатов сельскохозяйственных культур. Данные факты, а также исходная характеристика материала, в определенной степени могут объяснить изменения показателей кислотности дерново-подзолистой почвы, в течение 3.5 лет взаимодействовавшей с бентонитом (табл. 3).

Прежде всего, нужно отметить наличие заметного изменения показателя рНKCl почвы на вариантах с внесением глины, которое продолжалось в течение трех лет исследований. Так, на ва- рианте с минимальной дозой породы (3 т/га) в первый год кислотность почвы снизилась на 0.13 ед. рН, а к третьему году разница с контрольным вариантом составила 0.23 ед. рН. Однако на варианте с дозой в 6 и 12 т/га наилучший эффект наблюдался только на второй год (0.35 и 0.31 ед. рН соответственно), тогда как к третьему году данное изменение заметно ослабело. В среднем за три года наибольшее повышение показателя рНKCl отмечалось на варианте с двойной дозой бентонита (0.31 ед. рН), дальнейшее (четырехкратное) увеличение дозы породы не способствовало столь существенному снижению кислотности почвы.

Таблица 3. Обменная и гидролитическая кислотность дерновоподзолистой почвы в зависимости от дозы бентонитовой глины

|

Вариант |

Динамика обменной и гидролитической кислотности |

Среднее за 3 года |

|||||

|

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

|||||

|

M ± m |

V |

M ± m |

V |

M ± m |

V |

||

|

Обменная кислотность (рН KCl ), ед. рН |

|||||||

|

Контроль |

4.81 ± 0.04 |

2 |

4.90 ± 0.05 |

2 |

4.86 ± 0.09 |

4 |

4.86 |

|

Бентонит-1 |

4.94 ± 0.07 |

3 |

5.06 ± 0.06 |

2 |

5.09 ± 0.06 |

2 |

5.03 |

|

Бентонит-2 |

5.14 ± 0.09 |

4 |

5.25 ± 0.03 |

1 |

5.13 ± 0.05 |

2 |

5.17 |

|

Бентонит-3 |

5.10 ± 0.05 |

2 |

5.21 ± 0.02 |

1 |

5.11 ± 0.04 |

2 |

5.14 |

|

F l/n * |

5.22/0.77 |

13.72/1.29 |

4.21/1.23 |

— |

|||

|

Гидролитическая кислотность (Н Г ), |

мг-экв/100 г почвы |

||||||

|

Контроль |

2.84 ± 0.02 |

1 |

2.75 ± 0.02 |

2 |

2.82 ± 0.02 |

2 |

2.80 |

|

Бентонит-1 |

2.80 ± 0.04 |

3 |

2.66 ± 0.06 |

4 |

2.69 ± 0.06 |

4 |

2.72 |

|

Бентонит-2 |

2.74 ± 0.05 |

3 |

2.58 ± 0.01 |

1 |

2.60 ± 0.07 |

5 |

2.64 |

|

Бентонит-3 |

2.69 ± 0.03 |

2 |

2.53 ± 0.01 |

1 |

2.57 ± 0.05 |

4 |

2.60 |

|

F l/n |

3.43/0.82 |

11.85/2.20 |

5.72/1.74 |

— |

|||

Здесь и далее: F l/n - расчетный критерий Фишера в сравнении вариантов ( l ) / повторений ( n ) при статистическом уровне значимости P < 0.05; F t = 3.86 – теоретический критерий Фишера при n l = 3 и P < 0.05.

Подобная закономерность прослеживалась и при сравнении вариантов по годам исследования. Если при двукратном увеличении дозы глины повышение показателя было аналогично двукратным по отношению к разнице с контролем и вариантом с первой дозой, то при дозе в 12 т/га этот эффект не превосходил данные по варианту с внесением в почву 6 т/га породы.

В отличие от отсутствия усиления действия третьей дозы бентонита на обменную кислотность показатель гидролитической кислотности почвы продолжал снижаться на данном варианте в течение всех лет исследования. При этом разница со значением контрольного варианта составляла от 0.15 (2015 г.) до 0.25 мг-экв/100 г почвы (2017 г.). Несмотря на отсутствие существенной разницы между вариантами в первый год, усиление эффекта прослеживалось на всех вариантах опыта и в среднем по годам исследования снижение показателя Н Г составило 0.08, 0.16 и 0.20 мг-экв/100 г почвы.

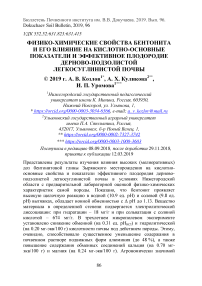

Причиной уменьшения гидролитической кислотности почвы, очевидно, послужило снижение содержания в ней подвижных форм алюминия, – данные показаны на рисунке 1.

4,0

Al3+, мг/100 г почвы

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0 +

0,5

0,0

I.....I i i

Контроль Б1 Б2 Б3

I a 2015 год 2016 год ^M 2017 год В среднем

Рис. 1. Динамика содержания подвижных соединений алюминия в дерново-подзолистой почве под действием бентонитовой глины, 2015– 2017 гг. ( F l/n : 1 год – 58.93/0.40; 2 год – 212.17/2.30; 3 год – 106.98/1.10; F t = 3.86 – теоретический критерий Фишера при n l = 3 и P < 0.05).

В частности, уже в первый год испытания содержание подвижного алюминия на варианте с однократной дозой бентонитовой глины уменьшилось на 22 %. Увеличение дозы в два раза дополнительно способствовало снижению показателя еще на 17 %, а в четыре раза – еще дополнительно на 3 %, достигая 1.89 мг/100 г почвы (на контроле – 3.26 мг/100 г почвы). На второй год исследования снижение показателя оказалось наибольшим, достигая

25 % на варианте бентонит-1, 42 % – на варианте бентонит-2 и 53 % – на варианте бентонит-3 по отношению к контролю.

Однако на третий год степень действия породы на содержание подвижного алюминия в почве ослабевало. Мера снижения оказалась аналогичной эффекту первого года, за исключением варианта с максимальной дозой, где эффект увеличился дополнительно на 6 %. В среднем по годам существенное снижение содержания в почве подвижного алюминия достигало почти половины (48 %) от его исходного количества на варианте с внесением 12 т/га породы, однако наиболее эффективной явилась двойная доза (6 т/га), на варианте с которой показатель дополнительно снижался еще на 17 %.

Высокое содержание в бентонитовой породе обменных соединений кальция и магния, по-видимому, способствовало не только снижению кислотных показателей А пах , но и оптимизации кальций-магниевого состояния в ППК самой почвы (табл. 4).

Таблица 4. Содержание обменных соединений кальция и магния в дерново-подзолистой почве в зависимости от дозы бентонитовой глины

|

Вариант |

Динамика содержания обменных соединений кальция и магния |

Среднее за 3 года |

|||||

|

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

|||||

|

M ± m |

V |

M ± m |

V |

M ± m |

V |

||

|

Обменный |

кальций, мг-экв/100 г почвы |

||||||

|

Контроль |

5.12 ± 0.04 |

2 |

5.23 ± 0.05 |

2 |

5.19 ± 0.11 |

4 |

5.18 |

|

Бентонит-1 |

5.19 ± 0.12 |

5 |

5.94 ± 0.06 |

2 |

5.69 ± 0.10 |

3 |

5.61 |

|

Бентонит-2 |

5.27 ± 0.09 |

3 |

6.02 ± 0.04 |

1 |

5.92 ± 0.13 |

4 |

5.74 |

|

Бентонит-3 |

5.42 ± 0.06 |

2 |

6.19 ± 0.03 |

1 |

6.04 ± 0.20 |

7 |

5.88 |

|

F l/n |

2.42/1.02 |

64.68/0.24 |

6.32/0.54 |

— |

|||

|

Обменный |

магний, мг-экв/100 г почвы |

||||||

|

Контроль |

1.19 ± 0.02 |

3 |

1.26 ± 0.02 |

4 |

1.22 ± 0.01 |

1 |

1.22 |

|

Бентонит-1 |

1.21 ± 0.01 |

2 |

1.45 ± 0.04 |

5 |

1.40 ± 0.03 |

4 |

1.35 |

|

Бентонит-2 |

1.24 ± 0.02 |

4 |

1.48 ± 0.02 |

2 |

1.51 ± 0.04 |

5 |

1.41 |

|

Бентонит-3 |

1.28 ± 0.02 |

3 |

1.53 ± 0.02 |

3 |

1.58 ± 0.03 |

4 |

1.46 |

|

F l/n |

5.69/2.93 |

17.76/0.43 |

57.08/4.67 |

– |

|||

В отношении Ca2+ статистические достоверные различия прослеживались на второй год исследования (2015 г.), которые оказались наиболее позитивными среди трех лет. Однако крат- ность дозы бентонита не оказала столь заметного влияния на параметр. Например, на варианте с внесением в почву 3 т/га содержание обменных форм кальция увеличивалось на 14 % по сравнению с контролем, дальнейшее увеличение дозы в 2 раза давало повышение показателя дополнительно на 1 %, а в 4 раза – еще на 3 %. В среднем за три года максимальное увеличение содержания в почве обменных форм кальция составило 14 %.В отличие от Ca2+ кратность увеличения содержания обменных соединений Mg2+ в почве в первый год испытания (на 2, 4 и 8 %) соответствовала кратности повышения дозы вещества. Кроме того, на вариантах бентонит-2 и бентонит-3 пролонгированность действия сохранилась до третьего года исследования, когда содержание в почве обменного магния дополнительно увеличилось на 6 и 9 % соответственно. В среднем по трем годам наибольший эффект отмечен на варианте с дозой бентонита в 12 т/га, где увеличение показателя достигло 20 % по отношению к контролю.

Исследования по влиянию бентонитовой глины в различных дозах на физико-химические свойства дерново-подзолистой почвы показали наличие тесной корреляционной зависимости показателей обменной и гидролитической кислотности от содержания в почве обменных соединений кальция и магния, и подвижных форм алюминия.

При этом на основе условия ( t r факт ≥ t r теор ) в части наибольшей пролонгированности действия породы на рН-зависимые свойства почвы из всех рассмотренных случаев существенными в течение трех лет оставались корреляции между обменной и гидролитической кислотностью в сопряжении с содержанием обменного магния (0.97–0.99) и алюминия (0.96–1.00).

Предполагается, что описанные выше изменения в почве происходили за счет наличия в бентоните значительного количества ионообменных форм кальция и магния, а также ионов натрия, которые, как известно, способствуют нейтрализации большинства свободных органических и минеральных кислот в почвенном растворе и протонов в ППК. Кроме того, активные ионы Ca2+ и Mg2+, а также монокремниевые соединения снижают подвижность катионов Al3+, в результате понижается гидролитическая кислотность почвы, а коллоидная система становится более насыщенной осно- ваниями (Иванов, 2000; Небольсин, Небольсина, 2010; Воеводина, Воеводин, 2015; Матыченков, Хомяков, 2016).

По-видимому, вещество бентонита, представленное в составе значительной долей монтмориллонита, участвует в поглощении избыточного количества протонов и катионов Al3+, связывая их в межпакетных пространствах за счет поступления гидроксоком-плексов металла из почвенного раствора (Rozalén et al., 2008) . Высвобождаемые при этом катионы щелочноземельных и щелочных металлов теоретически способны восстанавливать кислотноосновное равновесие в гумусово-аккумулятивном горизонте почвы.

Влияние высоких доз бентонитовой глины не только имело положительные результаты в части оптимизации показателей кислотно-основного режима дерново-подзолистой почвы, но и отразилось на свойствах ее эффективного плодородия. Вследствие этого урожайность выращиваемых в годы исследований сельскохозяйственных культур повышалась под действием породы (табл. 6).

Таблица 6. Вариабельность показателей эффективного плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур в зависимости от дозы бентонитовой глины

|

Показатели эффективного плодородия почвы (среднее за 3 года) |

Урожайность зерна сельскохозяйственных культур по годам, т/га |

|||||||||||

|

Вари-ант |

гумус, % |

P 2 O 5 , |

мг/кг |

K2O, мг/кг |

озимая пшеница, 2015 г. |

ячмень, 2016 г. |

горох, 2017 г. |

|||||

|

M |

± от контр. |

M |

± от контр. |

M |

± от контр. |

M |

± от контр. |

M |

± от контр. |

M |

± от контр. |

|

|

К |

1.22 |

– |

086 |

– |

096 |

– |

2.51 |

– |

3.03 |

– |

1.62 |

– |

|

Б-1 |

1.25 |

0.03 |

101 |

15 |

112 |

16 |

2.70 |

0.19 |

3.89 |

0.86 |

1.98 |

0.36 |

|

Б-2 |

1.28 |

0.06 |

112 |

26 |

125 |

29 |

2.93 |

0.42 |

4.16 |

1.13 |

2.06 |

0.44 |

|

Б-3 |

1.28 |

0.06 |

108 |

22 |

126 |

30 |

2.85 |

0.34 |

3.95 |

0.92 |

2.15 |

0.53 |

|

F l/n |

- |

- |

- |

- |

- |

6.03/0.36 |

23.63/0.27 |

80.32/3.08 |

||||

Нужно отметить, что на фоне сохранения количества гумуса в почве на одном уровне в течение лет исследования содержание в ней подвижных соединений фосфора и калия заметно увеличивалось на вариантах с внесением 6 и 12 т/га изучаемой породы. Если на варианте с минимальной дозой бентонита содержание элементов питания повышалось в равной степени на 17 % по отношению к контролю, то на вариантах с более высокими дозами показатели возрастали на 26–30 %.

В отношении урожайности пшеницы и ячменя наибольшей эффективностью отличалась двойная доза материала, а в отношении гороха – тройная доза. При этом действием бентонита было обусловлено 17 % урожая зерна озимой культуры, а у гороха и ячменя – от 27 до 37 % соответственно. При внесении в почву 3 т/га глины эффективность ее действия выражалась минимальным уровнем агрономически приемлемой прибавки по урожаю зерна пшеницы (8 %) и оптимальным ее уровнем – по ячменю (28 %) и гороху (22 %).

Положительное действие глинистого материала на продуктивность сельскохозяйственных культур сохранялось вплоть до третьего года исследований, максимальный эффект от которого был установлен на второй год. Скорее всего, данный факт был обусловлен не только постепенными ионообменными процессами вещества породы и ППК и, как следствие, переводом окристалли-зованных соединений элементов питания в ионные растворимые формы, но и физиологическими особенностями культуры ячменя и гороха. Последние, как известно, являются кремнефильными растениями, содержание кремния в зерне и соломе которых может достигать 0.5–0.7 % и 1.6–1.9 % соответственно.

Несмотря на отсутствие экономического эффекта рассматриваемого вопроса, зависимого, в первую очередь, от значительных затрат на транспортирование и внесение бентонита, исследование актуальности его применения в земледелии определенно обусловлено не только весьма существенной пролонгированной агрономической эффективностью, но и ее двойным направлением действия. По сравнению с традиционными удобрительными веществами и мелиорантами, глины одновременно содержат разнообразный комплекс макро- и микроэлементов питания растений, высокие концентрации катионов кальция, магния и натрия, потенциально определяющие ацидонейтрализующий эффект, а в минералогическом плане – большую долю монтмориллонита. Присутствие последнего в почве рассматривается уже не столько с позиции его действия на мобильный фонд катионно-анионного состава ППК, сколько с позиции наличия в почве реакционно-активных минеральных структур, обеспечивающих активизацию ионообменных процессов. Как известно, почвы подзолистого ряда весьма обеднены таковыми компонентами, и в естественных условиях вся рН-зависимая трансформация вещества в основном протекает в сторону образования легкорастворимых форм химических матриц с их последующим вымыванием за пределы корнеобитаемого слоя.

Совокупность влияния бентонитовой глины на урожайность культур ( Y в уравнениях регрессии) как мелиоранта и как источника поступления элементов питания показана в виде множественной линейной регрессии данных признаков (табл. 7). За основу было взято содержание обменных соединений кальция и магния в почве (соответственно X 1 и X 2 ), определяющее потенциальный мелиоративный эффект от действия породы, а также содержание подвижных соединений фосфора и калия в почве (соответственно X 3 и X 4 ), определяющее уровень эффективного плодородия почвы.

Таблица 7. Регрессия показателей урожайности сельскохозяйственных культур от потенциального мелиоративного и удобрительного действия бентонитовой глины

|

Год исследования |

Уравнение множественной линейной регрессии |

R ± s R |

R2 |

|

2015 |

y = 0.6196 – 0.3242 x 1 + 2.4709 x 2 + + 0.0070 x 3 + 0.0003 x 4 |

0.78 ± 0.18 |

0.61 |

|

2016 |

y = – 2.5688 + 0.8091 x 1 + 0.5588 x 2 + + 0.0179 x 3 + 0.0092 x 4 |

0.91* ± 0.12 |

0.82 |

|

2017 |

y = 0.2493 + 0.0115 x 1 + 0.3991 x 2 + + 0.0035 x 3 + 0.0064 x 4 |

0.92* ± 0.12 |

0.83 |

Примечание. В уравнениях: y – урожайность культуры, т/га; x 1 и x 2 – соответственно содержание обменных форм кальция и магния в почве, мг-экв/100 г; x 3 и x 4 – соответственно содержание подвижных форм фосфора и калия в почве, мг/кг. R ± s R – коэффициент множественной корреляции ± среднеквадратичная ошибка, R2 – коэффициент множественной детерминации . Полужирным шрифтом указана существенная коррелятивная и регрессионная зависимости признаков при F Ф > F 05 , полужирным шрифтом и звездочкой – при F Ф > F 01 .

Показано, что множественная регрессия мелиоративного эффекта бентонита проявлялась гораздо значительнее, чем от его удобрительного действия и, при этом еще более значимо (в 2015 г. и 2017 г.) – от пополнения ППК обменными соединениями магния, чем кальция. Мера влияния глины как удобрения была менее выражена и проявлялась в основном (в 2015 г. и 2016 г.) за счет пополнения почвенного раствора подвижными фосфатами, чем ионами калия. Из трех лет исследований данные закономерности были более активны на второй год действия (2016 г.) при выращивании ячменя. Расчеты коэффициентов множественной корреляции и детерминации подтверждают представленные многофакторные зависимости.

Исходя из проведенных расчетов гипотетически следует, что увеличение содержания обменного магния в почве за счет вещества породы сильнее влияло на урожайность, чем повышение содержания обменного кальция. Более того, отзывчивость продуктивности всех культур оказалась в разы выше на мелиорирующий эффект материала, чем на его эффект как от удобрения.

Урожайность сельскохозяйственных растений также повышалась от увеличения содержания подвижных соединений фосфора. Гипотетическое накопление ионов калия в ППК от присутствия бентонитового фона в почве слабо влияло на урожайность культур, однако, подобно зависимости содержания подвижного кальция от магния, оно также было сопряжено с доступными фосфатами в почве. Иными словами, внесение высоких доз глины теоретически определяло зависимость пополнения почвенного раствора подвижными формами калия от фосфора, а обменными формами кальция – от магния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кислотно-основное состояние почвы во многом определяет ее питательный режим и, соответственно, цикличность обращения вещества в коллоидной части, завершенность и сопряженность всех почвенно-биотических процессов в почвенном профиле. Поэтому мероприятия по поддержанию физико-химических свойств почв необходимы в постоянном качестве.

Применение бентонитовой глины Зырянского месторождения в высоких дозах на дерново-подзолистой почве способствовало существенному изменению ее рН-зависимых характеристик с сохранением пролонгированности действия в течение трех лет. На фоне снижения обменной и гидролитической кислотности почвы в ней повысилось содержание обменных форм кальция и магния, а также значительно снизилось содержание подвижного алюминия, который, как известно, является токсикантом для многих сельскохозяйственных культур. С другой стороны, используемые высокие (мелиоративные) дозы породы, а также выявленная трехлетняя устойчивость ее влияния на показатели позволяют предполагать наличие процессов относительной стабилизации минералогического состава дерново-подзолистой почвы, которые, несомненно, требуют дальнейшего изучения. Агрономическим результатом взаимодействия бентонита с почвой явилась оптимизация ее питательного режима и увеличение урожайности основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в регионе. Привнесение в почву значительных концентраций кальция и калия за счет высоких доз породы может оказывать существенное положительное влияние на продуктивность агрофитоценозов, которые, в свою очередь, находились в зависимости от содержания обменных соединений магния и подвижных форм фосфора соответственно.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив авторов выражает благодарность генеральному директору ООО “Элитхоз” Анатолию Германовичу Пушкову за предоставленную возможность проведения микрополевых исследований – участок поля и высококачественный посевной материал зерновых культур.

DOI: 10.19047/0136-1694-2017-90-73-95.

DOI: 10.19047/0136-1694-2015-81-103-119.

DOI: 10.19047/0136-1694-2016-84-10-28.

DOI: 10.1016/S0146-6380(00)00049-8.

DOI: 10.1016/S0167-8809(01)00253-5.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Список литературы Физико-химические свойства бентонита и его влияние на кислотно-основные показатели и эффективное плодородие дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы

- Агафонов Е.В., Хованский М.В. Влияние бентонита на повышение плодородия чернозема обыкновенного//Почвоведение. 2014. № 5. С. 597-601 DOI: 10.7868/S0032180X14050025

- Аканова Н.И., Шильников И.А., Ефремова С.Ю., Аваков М.С. Значение химической мелиорации в земледелии и потери кальция и магния из почвы//Проблемы агрохимии и экологии. 2017. № 1. С. 28-35.

- Артемьева З.С., Кириллова Н.П. Роль продуктов органо-минерального взаимодействия в структурообразовании и гумусообразовании основных типов почв центра Русской равнины//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 90. С. 73-95 DOI: 10.19047/0136-1694-2017-90-73-95

- Балашов Е.В. Современный научно-методологический подход к проведению мониторинга качества и устойчивости сельскохозяйственных почв//Агрофизика. 2012. № 3 (7). С. 10-20.

- Бойцова Л.В. Изменение физико-химических свойств в профиле дерново-подзолистой почвы различного сельскохозяйственного использования//Агрофизика. 2015. № 2. С. 9-15.

- Бочарникова Е.А., Матыченков В.В., Погорелов А.Г. Сравнительная характеристиканекоторыхкремниевыхудобрений//Агрохимия. 2011. № 11. С. 25-30.

- Бухтояров О.И., Мосталыгина Л.В., Камаев Д.Н., Костин А.В. Сорбция тяжелых металлов (Cu2+, Cd2+, Pb2+, Zn2+) на бентонитовой глине Зырянского месторождения Курганской области//Сорбционные и хроматографические процессы. 2011. Т. 11. Вып. 4. С. 518-524.

- Воеводина Л.А., Воеводин О.В. Магний для почвы и растений//Научный журнал Всероссийского НИИ проблем мелиорации. 2015. № 2 (18). С. 70-81.

- Гагарина Э.И., Абакумов Е.В. Почвообразующие породы с элементами четвертичной геологии. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2012. 131 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: ИД Альянс, 2011. 352 с.

- Зайдельман Ф.Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и ландшафтов. М.: Изд-во КДУ, 2009. 720 с.

- Иванов А.И. Некоторые закономерности изменения кислотно-основного состояния дерново-подзолистых легкосуглинистых почв при сельскохозяйственном использовании//Агрохимия. 2000. № 10. С. 28-33.

- Игнатьева С.Л., Большакова Л.С., Павлова Н.И., Пухальская Н.В., Зиангирова Ю.Р., Веселова Ю.Н. Исследование влияния солей алюминия на ростовые процессы зерновых культур//Известия ТСХА. 2012. Вып. 1. С. 53-62.

- Козлов А.В., Куликова А.Х., Яшин Е.А. Роль и значение кремния и кремнийсодержащих веществ в агроэкосистемах//Вестник Мининского университета. 2015. № 2 (10). С. 23.

- Костин А.В., Мосталыгина Л.В., Бухтояров О.И. Бентонитовая глина Зырянского месторождения Курганской области как сорбент ионов свинца(II) и кадмия(II)//Глины, глинистые минералы и слоистые материалы. М.: ИГЕМ РАН. 2011. С. 87-88.

- Лебедева Л.А., Арзамазова А.В. Влияние агрохимических средств на поступление свинца в растения ячменя при загрязнении дерново-подзолистой почвы этим металлом//Проблемы агрохимии и экологии. 2010. № 2. С. 22-26.

- Литвинович А.В., Павлова О.Ю. Динамика почвенной кислотности в дерново-подзолистой супесчаной почве, произвесткованной различными дозами конверсионного мела//Агрофизика. 2011. № 2. С. 13-18.

- Литвинович А.В., Павлова О.Ю., Плылова И.А. Трансформация состава гумуса кислой дерново-подзолистой почвы под действием возрастающих доз мелиоранта//Известия СПбГАУ. 2009. № 15 С. 25-29.

- Мамонтов В.Г., Гладков А.А. Практикум по химии почв. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 272 с.

- Матыченков И.В., Хомяков Д.М., Пахненко Е.П., Бочарникова Е.А., Матыченков В.В. Подвижные кремниевые соединения в системе почва-растение и методы их определения//Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение. 2016. № 3. С. 37-46.

- Матюк Н.С., Мазиров М.А., Кащеева Д.М. Трансформация верхней части почвенного профиля дерново-подзолистых легкосуглинистых почв при длительном окультуривании (к 100-летию длительного опыта ТСХА)//Известия ТСХА. 2012. Вып. 3. С. 13-26.

- Митрофанова Е.М. Кальций и магний в дерново-подзолистых почвах Предуралья//Аграрный вестник Урала. 2011. № 2. С. 9-11.

- Михайлов И.С. Учение И.П. Герасимова об элементарных почвенных процессах и его реализация в различных природных зонах//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 81. С. 103-119

- DOI: 10.19047/0136-1694-2015-81-103-119

- Мосталыгина Л.В., Елизарова С.Н., Костин А.В. Бентонитовые глины Зауралья: экология и здоровье человека. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2010. 148 с.

- Небольсин А.Н., Небольсина З.П. Известкование почв (результаты 50-летних полевых опытов). СПб.: ГНУ ЛНИИСХ Россельхозакадемии, 2010. 241 с.

- Рабочая классификация почв Горьковской области/Под ред. Никитина Б.А. Горький: ГСХИ, 1990. 87 с.

- Рычагов С.Н., Соколов В.Н., Чернов М.С. Гидротермальные глины как высокодинамичная коллоидно-дисперсная минералого-геохимическая система//Доклады Академии наук. 2010. Т. 435. № 6. С. 806-809.

- Соколов В.Н. Глинистые породы и их свойства//Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. № 9. С. 59-65.

- Соколова Т.А., Толпешта И.И., Топунова И.В. Изменение бентонита в торфянисто-подзолисто-глееватой почве в условиях модельного полевого опыта//Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение. 2013. № 3. С. 8-18.

- Сурков М.Д., Ракова О.В., Антошкина Е.Г. Исследование сорбционных свойств бентонитовой глины Зырянского месторождения//Экобиологические проблемы азово-черноморского региона и комплексное управление биологическими ресурсами. Челябинск: Изд-во Юж.-Ур. ГУ, 2016. С. 279-280.

- Чижикова Н.П., Варламов Е.Б., Савич В.И. Поведение минералов при внесении различных доз органических удобрений в агродерново-подзолистой почве//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 76. С. 91-110

- DOI: 10.19047/0136-1694-2014-76-91-110

- Чижикова Н.П., Прокашев А.М. Минералогический состав тонкодисперсных фракций (Бюл. Почв. инта им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 84. С. 10-28

- DOI: 10.19047/0136-1694-2016-84-10-28

- Эволюция почв и почвенного покрова. Теория, разнообразие природной эволюции и антропогенных трансформаций почв/Под ред. Кудеярова В.Н., Иванова И.В. М.: ГЕОС, 2015. 925 с.

- Якушев В.П., Осипов А.И., Миннулин Р.М., Воскресенский С.В. К вопросу об известковании кислых почв в России//Агрофизика. 2013. № 2 (10). С. 18-22.

- Arshad M.A., Martin S. Identifying critical limits for soil indicators in agroecosystems//Agriculture, Ecosystems and Environment. 2002. Vol. 88. No. 2. P. 153-160

- DOI: 10.1016/S0167-8809(01)00252-3

- Baldock J.A., Skjemstad J.O. Role of the soil matrix and minerals in protecting natural organic materials against biological attack//Organic Geochemistry. 2000. Vol. 31. No. 7-8. P. 697-710

- DOI: 10.1016/S0146-6380(00)00049-8

- Harley A.D., Gilkes R.J. Factors influencing the release of plant nutrient elements from silicate rock powders: a geochemical overview//Nutrient Cycling in Agroecosystems. 2000. V. 56. № 1. P. 11-36.

- Nortcliff S. Standardization of soil quality attributes//Agriculture, Ecosystems and Environment. 2002. Vol. 88. No. 2. P. 161-168

- DOI: 10.1016/S0167-8809(01)00253-5

- Rozalén M.L., Huertas F.J., Brady P.V., Cama J., Garcia-Palma S., Linares J. Experimental study of the effect of pH on the kinetics of montmorillonite dissolution at 25°C//Geochimica et Cosmochimica Acta. 2008. Vol. 72. No. 17. P. 4224-4253

- DOI: 10.1016/j.gca.2008.05.065