Физико-механические свойства заторфованных грунтов Камской долины г. Перми и их изменение в результате действия пригрузки

Автор: Димухаметов М.Ш., Димухаметов Д.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология и геоэкология

Статья в выпуске: 11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Территории заторфованных грунтов, подверженные затоплению, могут быть использованы в инженерно-строительных целях после проведения мероприятий по их уплотнению и поднятию отметок поверхности. Основным способом инженерной защиты в данном случае является присыпка песчано-гравийной смесью. Профессиональный подход к обоснованию мощности присыпки позволяет достигать максимальной консолидации торфяных грунтов в оптимальные сроки и должен основываться на комплексном учете физико-механических свойств торфов, включая их изменение во времени.

Торф, заторфованные грунты, виды торфа, пригрузка, песчано-гравийная смесь, уплотнение грунтов, консолидация, осадки грунтовой толщи

Короткий адрес: https://sciup.org/147200738

IDR: 147200738 | УДК: 624.131

Текст научной статьи Физико-механические свойства заторфованных грунтов Камской долины г. Перми и их изменение в результате действия пригрузки

1. Физико-механические свойства торфов до намыва территории

Торф – подвижная многокомпонентная система, состоящая из твердой, жидкой и газообразной фаз, соотношение которых не является постоянным. Это обусловлено непрерывно развивающимися процессами разложения твердой компоненты в условиях повышенной влажности и затрудненного доступа воздуха с образованием газообразных и жидкостных веществ. В природном залегании торф отличается сложным составом и структурой, чередованием прослоев различной толщины, соотношением фаз и дисперсностью систем. Исследователь слабых грунтов Л.С. Амарян констатирует характерные для торфа избыточную влажность, низкую плотность, весьма незначительную прочность и сильную сжимаемость. В торфяных грунтах, особенно низкой степени разложения, большую роль играют неразложившиеся растительные волокна, составляющие сложно переплетенный каркас и придающий системе заметную связность. Главную роль при торфообразовании играют процессы биохимической гумификации, протекающие при участии микроорганизмов с образованием темноокрашен-ного аморфного вещества – гумуса, процент- ное содержание которого определяет степень разложения торфа и наряду с флористическим составом оказывает влияние на все его важнейшие свойства. Чем выше гумификация, тем торф плотнее, тем меньше его способность впитывать воду (рис. 1).

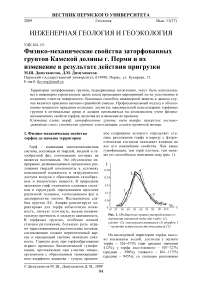

Рис. 1. Обобщенные кривые распределения содержания связанной воды для слабо- (1), средне- (2), сильноразложившихся (3) торфов. f - частота встречаемости показателя [1]

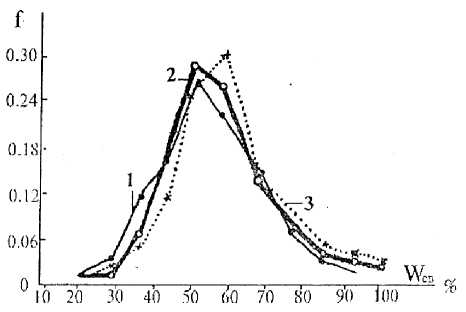

На исследуемой территории торфы высоко насыщены водой, достигая у лесного торфа – 326–473% (при среднем значении 412%), у торфа лесо-топяного – 507–727% (среднее – 598%), топяного – 841–1175%

(среднее – 945%), со степенью разложения

соответственно 40%, 37%, 31%. При степени разложения торфа от 10% до 15% влажность достигает 800–1100%, а при 30–50% колеблется от 300% до 500%. Содержание связанной воды, по данным многочисленных опытов, составляет для слабо-, средне- и сильно-разложившихся нормально минерализованных видов торфа соответственно 55.3%, 58%, 59.5%, при среднем значении 57% (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость влажности W торфа от степени его разложения Ddp

Торфяная залежь всегда содержит во внутрисосудистых и внутриклеточных полостях растительных остатков некоторое количество свободных защемленных и растворенных газов. Газообразная составляющая, меняющаяся количественно в короткие периоды, представлена в основном метаном СН 4 , а также содержит водород Н 2 , аммиак Н 3 и сероводород Н 2 S. Кроме того, в ней присутствует углекислый газ СО 2 и незначительное количество кислорода О 2 .

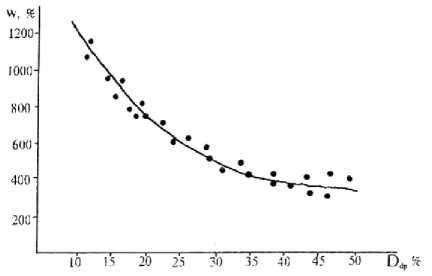

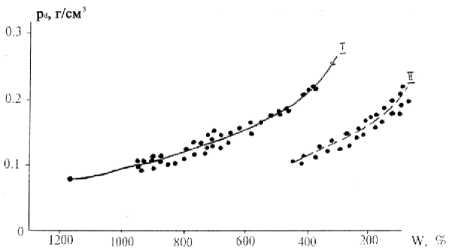

Плотность твердых частиц торфов, в соответствии с особенностями их состава, значительно ниже, чем плотность минеральных грунтов. Причем значение ее у торфа уменьшается при возрастании степени его разложения [6]. Плотность всех видов торфов Камской долины при естественной структурности и влажности колеблется от 1.02 до 1.09 г/см3 при нормативном показателе – 1.03–1.07 г/см3. Плотность их скелета – величина малая: 0.08–0.24 г/см3 (при нормативном значении 0.16 г/см3) и значительно зависит от влажности, что характерно для всех видов торфа (рис. 3).

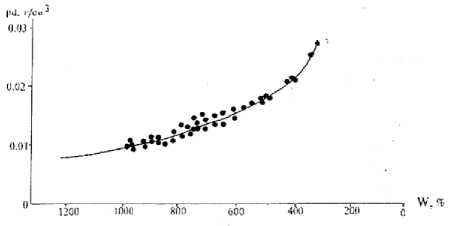

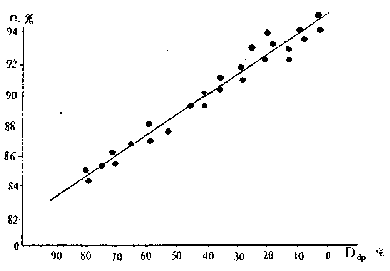

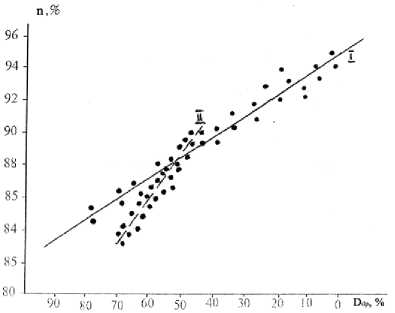

Разнородный характер органической и минеральной частей торфа определяет разнообразие форм и размеров пор структурного каркаса. Наряду с крупными порами волокнистого материала, остатков растительных тканей, в торфе имеется много мелких внутрисосуди- стых и внутриклеточных пор. Нами установлено, что наиболее высокая пористость у топяного торфа (93–95%), а у лесо-топяного и топяного она колеблется от 85% до 93%. Данный показатель у торфов на исследуемой территории закономерно уменьшался по мере увеличения степени разложения остатков растительных тканей (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость плотности скелета ρ d от влажности W торфа

Рис. 4. Зависимость пористости n торфа от степени его разложения D dp

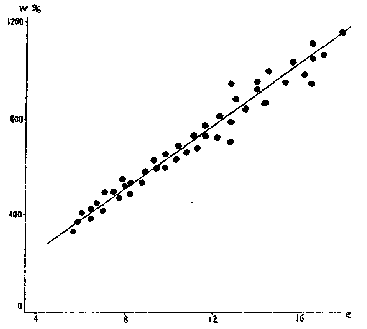

Такая же зависимость выявлена нами и в отношении показателей влажности и коэффициентов пористости: наибольший – у топяного торфа (12.6–17.7), у лесо-топяного – 5.5– 8.1, при колебании нормативного показателя от 6.7 до 15 (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость влажности W торфа от коэффициента пористости e

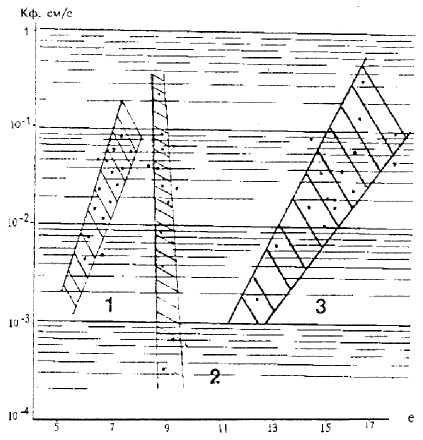

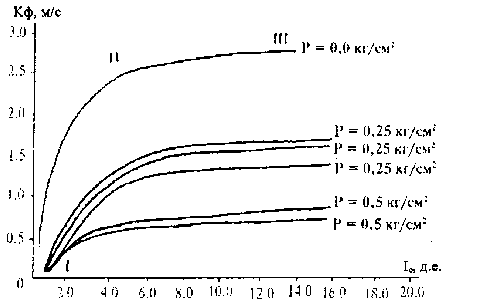

Нами выявлена значительная изменчивость водонепроницаемости, зависящая от плотности, степени разложения, зольности и геоботанического состава торфов. По мере увеличения коэффициента пористости у торфа лесного, более – у лесо-топяного и наибольшего у торфа топяного констатировано увеличение их коэффициентов фильтрации (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость коэффициента фильтрации К ф от коэффициента пористости е у различных видов торфа: 1 – лесного, 2 – лесотопяного, 3 – топяного

Установлено также, что при увеличении вертикальных нагрузок от 0.25 кг/см2 до 1 кг/см2 коэффициент фильтрации значительно уменьшается у торфа лесного, затем у лесотопяного и менее всего – у топяного (табл. 1). Полученные данные позволили прийти к заключению, что по мере уплотнения вида торфа уменьшается его пористость и фильтрационная способность.

Таблица 1. Изменение коэффициента фильтрации К ф различных видов торфа от вертикальных нагрузок Р

|

Вид торфа |

Значение среднего коэффициента фильтрации К ф , м/сут при нагрузках Р , кг/см2 |

|||

|

0.25 |

0.50 |

0.75 |

1.0 |

|

|

Лесной |

2.6∙10-2 |

1.8∙10-3 |

1.4∙10-3 |

4.1∙10-4 |

|

Лесо-топяной |

6.4∙10-3 |

1.4∙10-3 |

1.8∙10-4 |

2.5∙10-4 |

|

Топяной |

6.8∙10-3 |

1.1∙10-3 |

2.9∙10-4 |

1.9∙10-4 |

Важной характеристикой вида торфа является зольность, обусловленная величиной минеральной составляющей, оказывающая значительное влияние на формирование физико-механических свойств торфяных грунтов. По нашим данным, на исследуемой территории наибольшая зольность у торфа лесного (8–14%) и почти одинаковая у лесотопяного (5–12%) и топяного (5–10%).

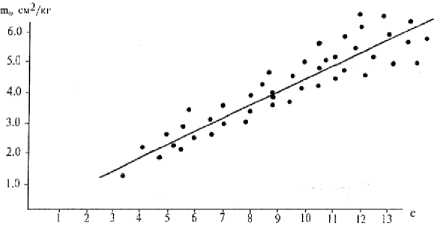

Существенными для оценки и прогнозирования возможных осадок гравийнопесчаного слоя являются компрессионные свойства торфов. Нами установлена зависимость характера компрессионных кривых от коэффициента сжимаемости (уплотнения) и степени нагрузки (рис. 7).

Рис. 7. Зависимость коэффициента сжимаемости m 0 от степени нагрузки P для торфа: лесного – короткий пунктир, лесо-топяного – сплошная линия, топяного – длинный пунктир

Затухание осадок у всех видов торфа с ростом уплотняющих нагрузок происходит медленно. Компрессионные кривые не выражают предела его структурной прочности ввиду незначительного взвешивающего действия воды, и посему компрессионный модуль деформации был рассчитан в соответствии с теми же нагрузками. Так, при вертикальной нагрузке 0.25 кг/см2 коэффициент вариации модуля деформации торфа достигал значений 0.21–0.36 и снижался с увеличением нагрузок до 0.19–0.2, что свидетельствует о приобретении торфом однородности его де-формативных свойств.

Прослеживается тесная зависимость величины коэффициента уплотнения (сжимаемо- сти) от исходных величин пористости (рис. 8) и естественной влажности (рис. 9).

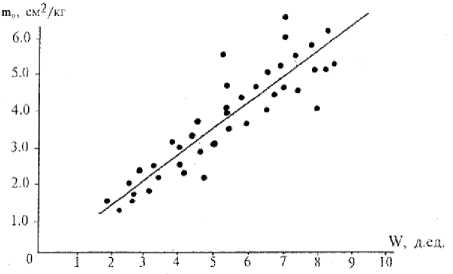

Рис. 8. Зависимость коэффициента сжимаемости m 0 от коэффициента пористости e при нагрузке 1 кг/см2

Рис. 9. Зависимость коэффициента сжимаемости m 0 от влажности W торфа при нагрузке 1 кг/см2

У торфа лесного с коэффициентом пористости 5.5–8.1 и природной влажностью 326– 473% коэффициент уплотнения в интервале нагрузок 0–0.5 кг/см2 менялся от 2.616 см2/кг до 4.258 см2/кг. Компрессионная кривая – сравнительно пологая, причем с выравниванием ее после нагрузки в пределах 1–1.5 кг/см2. Торф лесо-топяной с начальным коэффициентом пористости 7.8–12% и природной влажностью 507–727% имел коэффициент уплотнения в пределах 4.6–9.5 см2/кг в интервале нагрузок 0–0.5 кг/см2. Торф топяной, с начальным коэффициентом пористости 12.6– 17.7 и природной влажностью 841–1175% характеризовался в том же интервале нагрузок коэффициентом уплотнения 7.8–11.6 см2/кг.

Установлено, что с ростом уплотняющих нагрузок увеличивается и начальный градиент напора. Зависимость между скоростью фильтрационного потока и потерями напора по длине фильтрации выражается законом Дарси, который постулирует прямую зависимость между скоростью фильтрации и действующим гидравлическим градиентом. При малых значениях его для торфов, как дисперсной системы, эта зависимость нарушается. Фильтрационный поток получает свое развитие только после применения некоторого начального градиента напора (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость коэффициента фильтрации Кф от градиента напора I0 при различных нагрузках

Показана зависимость коэффициента фильтрации для торфа, где на участке 0–I фильтрация отсутствует; на участке I–II коэффициент фильтрации возрастает с увеличением напора, где и достигает постоянного значения коэффициента фильтрации.

Мы проследили также связь между степенью разложения торфа и начальным градиентом напора. Установлена его величина от 0.2 до 0.3 при 30% степени разложения, от 0.2 до 0,6 при 30–40%, а при повышении сверх 40% разложения торфа градиент напора менялся от 0.4 до 1.

Проведенные нами исследования величины коэффициента консолидации торфов Камской долины (табл. 2) свидетельствуют, что снижение его обусловлено переходом от первичной фильтрационной консолидации торфа ко вторичной, вследствие внешнего сжатия.

Исследования механических свойств (удельное сопротивление сдвигу и пенетра-ции) торфяной залежи в естественном виде установили сравнительно высокие характеристики торфов северного и южного участков (табл. 3).

Данные значения для торфов центральной залежи близки показателям южного и северного, на юго-западном участке механические свойства торфов низкие.

Таблица 2. Изменение коэффициента уплотнения m 0 и коэффициента консолидации C V различных видов торфов в зависимости от изменения величины нагрузок P

Таблица 3. Показатели удельного сопротив- степени выраженности. Выявлена сущест- ления сдвигу τ и пенетрации σ различных ви- венность их взаимодействия и квадратич- дов торфов на участках ность эффекта. Не выявлена связь для иссле-

|

Участок |

Вид торфа |

Удельное сопротивление сдвигу τ , кг/см2 |

дуемых в Удел удельного прот сдвига, пр пенет к ее при пр |

идов торфа по парной корреляции сопротивления пенетрации и иродной влажности торфа, потерей окаливании и степени разложения. время получены предпосылки ли-вязей по множественной корреля-лью их объективизации было необ-ровести апробацию большего числа исследование химического состава |

|

Северный и Южный |

Лесной |

0.17–0,33 |

0.1 В то же |

|

|

0.23 |

нейных с |

|||

|

Северный |

Лесотопяной |

0.09–0.26 |

0.1 ции. С це |

|

|

0.14 |

ходимо п |

|||

|

Центальный |

0.08–0.27 |

0.1 опытов и |

||

|

0.16 |

торфа. |

|||

|

Южный |

0.17–0.26 |

0.2 |

||

|

0.22 |

0.3 2 2 . Мето |

д пригрузки о-гравийным слоем ой залежи под застройку |

||

|

Центральный |

Топяной |

0.05–0.20 |

0.12– п 0. е 4 с 2 чан |

|

|

0.10 |

0.2 т 5 орфян |

|||

|

Северный |

0.06–0.20 |

0.1 р |

||

|

0.10 |

0 |

амыва и пригрузки была выбрана равийная смесь, представленная , химически устойчивыми поро- |

||

|

Югозападный |

0.04–0.09 |

Для н . |

||

|

0.04 |

песчано-г |

|||

|

прочным |

||||

В связи с этим мы констатируем, что северный, центральный и южный участки торфяной залежи Камской долины, в отличие от юго-западного, пригодны проведения мелиорационных работ.

Для торфов переходного типа при коэффициенте корреляции r, равном 0,56, нами получено следующее уравнение для определения сопротивления сдвигу:

т = 0,0132 0.0104 W + 0,1923 q +0,11 D dp (1)

Уравнение для определения пенетрации для торфов переходного типа при коэффициенте корреляции r , равном 0.6, получено следующее:

сг = 0.1107 + 0.0215 W + 0.3 D dp . (2)

дами и минералами, гравийными грунтами, гравелистыми песками, реже средней крупности с определенными размерами частиц и фракций (табл. 4).

До начала намыва песчано-гравийной смеси на заторфованной территории Камской долины выполнены подготовительные работы с целью создания водосборной системы (колодцы, каналы, дамбы; укладка магистральных и намывных трубопроводов; первичное обваловывание территории по периметру и возведение дамбы).

Запас смеси в карьере русла р. Камы (около 2 млн. м3) позволял обеспечить выполнение решаемых задач. Для подготовки долины к будущему строительству гидронамыв песчано-гравийной смеси осуществляли

В конечном итоге нами выявлена зависимость прочности торфа от всех его физи-

Таблица 4. Гранулометрический состав песчано-гравийной смеси

|

Показатель |

Размеры частиц (мм) и количество по весу (%) |

|||||

|

Песчано-гравийная смесь |

10 |

10-2 |

2-0.5 |

0.5-0.25 |

0.25-0.1 |

менее 0.1 |

|

Выход фракций |

16.09 |

18.12 |

12.72 |

41.91 |

7.96 |

3.2 |

круглосуточно на толщину 1.4–5.6 м [3], до достижения отметок 97.4–99.7.

Отработанную воду собирали в отстойник и отводили через водосборный колодец в р. Черная.

Решение проблемы инженерной подготовки заторфованной территории Камской долины выбранным нами методом ее пригрузки песчано-гравийной смесью предполагает необходимость выявления характера изменения физико-механических свойств различных видов торфов как при пригрузке, так и после нее, с учетом уже полученных данных. Теперь следует осуществить работу в двух аспектах: расчетно-теоретическом и прикладном. К изложению полученных результатов мы и переходим в следующем разделе.

3. Изменение физико-механических свойств торфов под действием пригрузки песчано-гравийной смесью

На основании полученной лабораторнополевыми методами информации о физикомеханических свойствах торфяных залежей Камской долины в их естественном залегании были проведены теоретические расчеты изменения их прочностных и деформационных характеристик под влиянием нагрузки песчано-гравийной смеси. Это позволило осуществить выбор целесообразных и необходимых мероприятий для освоения заторфо-ванной территории долины при использовании ее в инженерно-строительных целях.

Нами установлено, что торфяные грунты в их естественном залегании на северном, центральном и южном участках Камской долины имеют сравнительно высокие механические характеристики (τ равно 0.10–0.23 кгс/см2, σ – 0.22–0.32 кгс/см2). Это позволило при сравнительно небольшой толще песчаногравийной смеси (2–2.5 м) обеспечить устойчивую платформу для временных дорог, которые будут выдерживать нагрузки от строительных машин и механизмов, сборных конструкций, складов на начальных этапах строительства. Компрессионные испытания показали, что максимальное уплотнение торфа происходит при нагрузках до 0.75–1.9 кг/см2, а при дальнейшем их увеличении уплотнение уменьшается. С учетом этого можно считать, что деформации торфа, погребенного под 3–4 м песчано-гравийной смеси, от эксплуатационных нагрузок будут незначительными.

Так как существующие отметки территории Камской долины находятся в зоне подтопления, основным фактором, определяющим толщину пригрузочного слоя, может служить условие ее незатополяемости. Необходимость повышения планировочной отметки приведет к увеличению толщины песчаногравийной смеси. В любом случае окончательная ее мощность будет определяться из предполагаемых деформаций различных видов торфа.

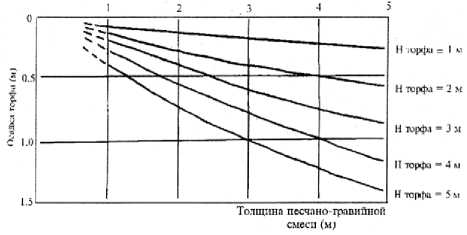

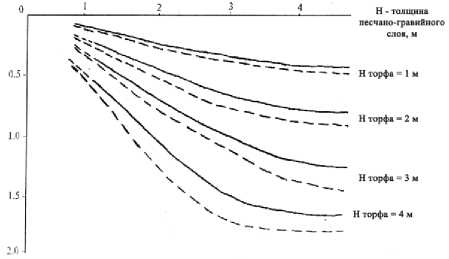

Рис. 11. Зависимость осадки торфа лесного от толщины намываемой песчано-гравийной смеси (для слоев разной мощности)

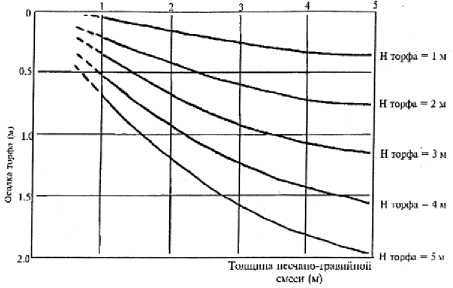

Рис. 12. Зависимость осадки торфа лесотопяного от толщины намываемой песчаногравийной смеси (для слоев разной мощности)

Нами выявлена связь между мощностью песчано-гравийной смеси и осадкой торфа в соответствии с глубиной его залегания. Кривые для торфа лесного (рис. 11) более пологие, нежели для лесо-топяного (рис. 12).

Причем при 5-метровой толщине смеси и торфа осадка торфа лесного достигает 1.5 м, а лесо-топяного – 2 м (табл. 5).

Таблица 5. Зависимость осадки торфа от мощности залегания и толщины песчано - гравийного слоя

|

Мощность слоя торфа, м |

Осадка разных видов торфов при ширине песчано-гравийного слоя, м |

|||||

|

лесной |

лесо-топяной |

|||||

|

3 м |

4 м |

5 м |

3 м |

4 м |

5 м |

|

|

1.0 |

0.199 |

0.252 |

0.293 |

0.314 |

0.366 |

0.392 |

|

1.5 |

0.295 |

0.378 |

0.447 |

0.471 |

0.549 |

0.588 |

|

2.0 |

0.398 |

0.504 |

0.596 |

0.628 |

0.732 |

0.784 |

|

2.5 |

0.498 |

0.630 |

0.745 |

0.785 |

0.915 |

0.980 |

|

3.0 |

0.597 |

0.756 |

0.894 |

0.942 |

1.098 |

1.176 |

|

3.5 |

0.697 |

0.882 |

1.043 |

1.099 |

1.281 |

1.372 |

|

4.0 |

0.796 |

1.008 |

1.192 |

1.256 |

1.464 |

1.568 |

|

4.5 |

0.896 |

1.134 |

1.341 |

1.413 |

1.647 |

1.764 |

|

5.0 |

0.995 |

1.260 |

1.490 |

1.570 |

1.830 |

1.960 |

Замедление нарастания осадок у обоих видов происходит при 4-метровой толще песчано-гравийной смеси. Нами также установлена зависимость величины осадки от мощности песчано-гравийной смеси и глубины залегания торфа лесного и лесотопяного (табл. 6).

Для достижения величины осадки торфа (аналогичной глубинной отметке в 4–5 м) при меньших глубинах его залегания требуются намывы песчано-гравийного материала большей мощности. Так, при 1-метровой глубине залегания торфа песчано-гравийной смеси требуется в 3 раза больше, при 2-метровой – в 1.7 раза, а при 3-метровой – в 1.3 раза соответственно.

Таблица 6. Зависимость требуемой мощности песчано-гравийной смеси от глубины залегания и вида торфа

|

Глубина залегания торфа, м |

Мощность песчаногравийной смеси для разных видов торфа, м |

|

|

лесной |

Лесотопяной |

|

|

1 |

2.5-3.0 |

3.0 |

|

2 |

3.0-3.5 |

3.5 |

|

3 |

3.5-4.0 |

4.0 |

|

4 |

4.0-4.5 |

4.5 |

|

5 |

4.5-5.0 |

5.0 |

Относительные осадки слоя торфа, как рассчитано, составляют для торфа лесного –

20–30%, а для лесо-топяного – 30–40%. Поэтому в случае двухслойной залежи (южный участок) величины осадки каждого из торфов следует суммировать, а возможно, и не учитывать при несущественной разнице в осадках.

Ввиду того что глубина залегания торфа в пределах Камской долины неодинакова в разных ее частях, расчет осадки торфов и требуемых объемов песчано-гравийной смеси следует производить методом квадратов (50х50 м), определяя средние величины для каждого из градиентов раздельно.

Изложенные расчеты осадки торфов соответствуют расчетной схеме их сжатия без учета возможного бокового расширения. Практика производимых работ показала, что при укладке песчано-гравийного слоя на торфяную залежь под краем насыпи может происходить потеря устойчивости ее основания и выдавливание торфа выше подошвы пригрузочного слоя. Данное явление связано с недоучетом технологии укладки смеси, как и с недооценкой прочностных характеристик торфяной залежи, с чем следует неуклонно считаться. При укладке песчаногравийного слоя на небольшой площади следует придерживаться обычных расчетов, в противном случае для предупреждения выдавливания торфа толщина пригрузочной смеси не должна превышать 3–3.6 м. При необходимости укладки большей толщины пригрузку следует производить в два слоя.

При сравнительно небольшой толщине торфяного грунта (а следовательно, и пригру-зочного), т.е. при равно малых их объемах, сооружения целесообразно производить на сваях, проходящих слой погребенного торфа. В пределах исследуемой площади для определения предельного сопротивления натурной сваи проводили полевые испытания эталонной сваей II типа на воздействие динамических и статических вдавливающих нагрузок. Частные значения предельных сопротивлений натурной сваи сечением 0.3х0.3 м для песка мелкого составляют: от 312 до 917 кН (31.2–91.7 тс) при глубине забивки сваи 3.9–6 м, от 572 до 1090 кН (57.2–109 тс) при глубине забивки 6.5–9.4 м. Частные значения предельных сопротивлений натурной сваи сечением 0.3х0.3 м для песка средней крупности составили 469 и 979 кН (46.9–97.9 тс).

Следует также указать, что нормативные величины предельных деформаций торфов, вызываемых элементами внутриквартального благоустройства и инженерного обеспечения, пока еще не установлены. Поэтому в практике проектирования и строительства толщину пригрузочного слоя песчаногравийной смеси необходимо определять исходя из планировочно установленной отметки и предполагаемых деформаций торфяной залежи.

С учетом этого нами предприняты расчеты параметров консолидации торфяного основания после его пригрузки песчаногравийной смесью и мощности пригрузки, тем более, что начало застройки заторфован-ной территории возможно лишь только после фактического определения окончательного срока наступления консолидации торфяного основания.

Линейный процесс уплотнения грунтов при одномерной задаче консолидации определяется уравнением

dP dt

CV ( t )

_ о _ to _ о i1 i i i1

h 2

dP d2P dt V dt

где C V – коэффициент консолидации, постоянная величина.

Однако данный показатель уплотнения торфяных грунтов уменьшается с течением времени, а не остается постоянным. Исследованиями [2] установлена зависимость:

CV ( t ) C 0 m ln t , (4)

где m – коэффициент эмпирический, t – время консолидации.

Подставляя эти данные в предыдущую формулу, получаем

dP dt

f'' — И . In / d 2 P

C 0 m ln t 2

.

Решение данного уравнения выполнено на d 2 P

ЭВМ. Производная заменяется разност ным отклонением. Это позволяет вместо

дифференциального уравнения в частных производных получить систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

dP1 C (t) P2 P1 P1 P0

dt V dPP

2 3221

dt V

Последняя формула дифференциальных уравнений решается по методу Рунге-Кутта.

Исходными данными для такого расчета являются коэффициенты консолидации и эмпирические коэффициенты (табл. 7), характеризующие торфяные грунты, слагающие залежь. Данные величины могут быть получены как лабораторными исследованиями в течение длительного периода, так и по результатам полевых наблюдений за осадкой пригруженного торфа.

Проведя расчеты вышеприведенного уравнения, можно получить показатели консолидации торфа на различные временные периоды. На основании данных исследований, оценки торфяной залежи и песчано-гравийного слоя приведем пример расчета их мощности на территории Камской долины.

Планировочная отметка территории обуславливается оптимальной эксплуатационной толщей песчано-гравийного слоя 98 м. Средняя черная отметка квадрата – 94.5 м, средняя глубина залежи – 3.2 м (торфа лесного – 1.2 м, лесо-топяного – 2 м). Толщина песчано-гравийного слоя на данном квадрате без учета осадки торфа – 98 м, за вычетом 94.5 м – 3.5 м. Интерполируя данные табл. 5, определяли осадку слоя торфа лесного при мощности песчано-гравийной смеси 3.5 м. Осадка S 1 была 0.258 м. Для лесо-топяного торфа осадка S 2 составляла 0.451 м. Суммарная осадка S1 равняется сумме осадок S 1 и S 2 и равна 0.709 м.

Для осадки торфа от ∆ Н песчаногравийной смеси, равной 0.709 м, осадка торфа лесного должна равняться 0.056 м и лесотопяного – 0.16 м. Суммарная осадка S11 равна, соответственно сумме 0.056 м и 0.16 м, т.е. 0.216 м.

Полная осадка S равна сумме осадок S1 и S11 , т.е. 0.709 м и 0.216 м – 0.925 м. Расчетная мощность песчано-гравийного слоя на данном квадрате будет равна 3.5 м + 0.925 м = 4.425 м, т.е. примерно 4.5 м.

Таблица 7. Изменение величины коэффициента консолидации и эмпирического коэффициента у различных видов торфа под действием нагрузок

|

Вид торфа |

Коэффициент консолидации C V , см2/с |

Эмпирический коэффициент m |

||||

|

Действие нагрузок, кг/см2 |

||||||

|

0.25 |

0.50 |

0.75 |

0.25 |

0.50 |

0.75 |

|

|

Лесной |

0.0450 |

0.0044 |

0.0014 |

0.024 |

0.068 |

0.096 |

|

0.0390 |

0.0040 |

0.0013 |

0.032 |

0.089 |

0.123 |

|

|

0.0440 |

0.0043 |

0.0014 |

0.030 |

0.073 |

0.104 |

|

|

0.0542 |

0.0046 |

0.0014 |

0.031 |

0.077 |

0.109 |

|

|

0.0330 |

0.0032 |

0.0010 |

0.021 |

0.062 |

0.093 |

|

|

0.0546 |

0.0052 |

0.0015 |

0.019 |

0.058 |

0.091 |

|

|

0.0470 |

0.0049 |

0.0013 |

0.020 |

0.061 |

0.093 |

|

|

Лесотопяной |

0.1040 |

0.0650 |

0.0142 |

0.043 |

0.102 |

0.135 |

|

0.1110 |

0.0620 |

0.0125 |

0.041 |

0.099 |

0.134 |

|

|

0.1120 |

0.0660 |

0.0134 |

0.039 |

0.097 |

0.131 |

|

|

0.1450 |

0.0790 |

0.0169 |

0.048 |

0.114 |

0.152 |

|

Таблица 8. Время консолидации торфа лесотопяного* мощностью 4–5 м от глубины намыва песчано-гравийной смеси

Согласно проведенным нами расчетным данным, на примере консолидации торфа лесо-топяного (табл. 8) выявлено, что для 4–5метровой толщины торфяной залежи под воздействием различной мощности песчаногравийной смеси основной объем ее осадки на 80–90% завершится в первый год после пригрузки. На второй год консолидация торфяной залежи под пригрузкой ее 2, 3, 4 и 5-метровой толщей достигнет соответственно на 95%, 91%, 89% и 87%, т.е. с несущественной разницей в осадке. Оставшаяся осадка торфяной залежи наступит к шестому году и будет продолжаться до 10–12 лет в зависимости от особенностей вида торфа, в частности, топяного. Для получения более точных данных требуются наблюдения за осадкой песчаногравийного грунта во времени.

Итак, теоретический аспект оценки прочностных и деформационных характеристик торфяной залежи и песчано-гравийной смеси завершен. Самым важным, заключительным, моментом является использование полученных результатов на практике.

В результате выполнения поставленных и запланированных задач песчаногравийная смесь была намыта на заторфо-ванном участке юго-восточной части Камской долины в 1975 г., а северной и северозападной – в 1976 г.

|

Время консолидации |

Мощность намыва песчано-гравийной смеси, м |

|||

|

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1 сутки |

5 |

2 |

1 |

0 |

|

2 |

9 |

5 |

1 |

0 |

|

3 |

16 |

8 |

2 |

1 |

|

4 |

23 |

12 |

4 |

1 |

|

5 |

27 |

16 |

6 |

2 |

|

6 |

39 |

20 |

9 |

3 |

|

7 |

45 |

21 |

10 |

4 |

|

8 |

51 |

23 |

11 |

5 |

|

9 |

57 |

26 |

14 |

6 |

|

10 |

62 |

29 |

16 |

8 |

|

20 |

66 |

43 |

30 |

19 |

|

1 месяц |

70 |

50 |

36 |

26 |

|

2 |

73 |

62 |

52 |

43 |

|

3 |

77 |

70 |

62 |

50 |

|

4 |

80 |

74 |

67 |

61 |

|

5 |

82 |

78 |

72 |

67 |

|

6 |

85 |

82 |

77 |

72 |

|

1 год |

95 |

91 |

89 |

87 |

|

2 |

97 |

96 |

94 |

93 |

|

3 |

98 |

98 |

97 |

96 |

|

4 |

99 |

99 |

99 |

98 |

|

5 |

100 |

99 |

99 |

99 |

|

6 лет |

100 |

100 |

100 |

100 |

*D dp = 30%, W = 530%, К ф = 0.028 м/сут, С 0 = 0.50 м2/сут

Таблица 9. Показатели физико-механических свойств торфа после намыва территории

Характеристика грунта

] Единицы Количество Интервал Средние 221

|

измерения |

определений |

значений |

значения |

|

|

Природная влажность |

% |

35 |

192.3–460.7 |

369.0 |

|

Плотность |

г/см3 |

20 |

0.81–1.00 |

0.92 |

|

Плотность частиц грунта |

г/см3 |

20 |

1.32–1.61 |

1.54 |

|

Плотность сухого грунта |

г/см3 |

20 |

0.11–0.21 |

0.16 |

|

Пористость |

% |

20 |

83.1–91.2 |

87.1 |

|

Коэффициент пористости |

д.е. |

20 |

4.914–10.405 |

7.870 |

|

Степень влажности |

д.е. |

20 |

0.719–0.904 |

0.860 |

|

Относительно содержание органического вещества |

д.е. |

20 |

0.576–0.914 |

0.850 |

|

Степень разложения |

% |

20 |

43–70 |

57 |

|

Зольность |

% |

20 |

5.6–14.4 |

10.0 |

|

Коэффициент фильтрации |

м/сут |

15 |

0.02–0.11 |

0.08 |

|

Модель деформации в интервале нагрузок 0,1-0,2 МПа |

МПа |

15 |

0.51–1.77 |

0.85 |

|

Угол внутреннего трения |

градус |

15 |

9–14 |

11 |

|

Удельное сцепление |

кПа |

15 |

5.7–11.0 |

7.4 |

|

Удельное сопротивление конуса зонда по статическому зондированию |

МПа |

85 |

0.5–1.4 |

1.1 |

Таблица 10. Изменение удельного сопротивления сдвигу и пенетрации торфа после намыва пригрузочной смеси*

Период на- Удельное со- Количество Коэффициент Удельное со- Количество Коэффициент

|

блюдения |

противление сдвигу, кгс/см2 |

определений |

вариации |

противление пенетрации, кгс/см2 |

определений |

вариации |

|

До намыва |

0.070-0.630 (0.148) |

85 |

0.22 |

0.130-0.550 (0.306) |

85 |

0.22 |

|

После намыва |

0.430-1.580 (1.010) |

43 |

0.25 |

0.230-2.430 (1.183) |

43 |

0.26 |

*В скобках приведены средние значения показателей

По нашим наблюдениям, в начальный период пригрузки торфяная залежь уплотнялась без структурных изменений торфа.

Изыскания 1976 – 1989, 1992 гг. показали, что помимо продолжающейся консолидации торфяного основания влияние заданного давления пригрузочного слоя сказывалось положительно как на структуре, так и на изменении физико-механических свойств торфов (табл. 9). Так, значительно уменьшались пористость и коэффициент пористости торфов, их влажность, увеличились степень разложения, сопротивление торфа сдвигу и пенетрации [4, 5].

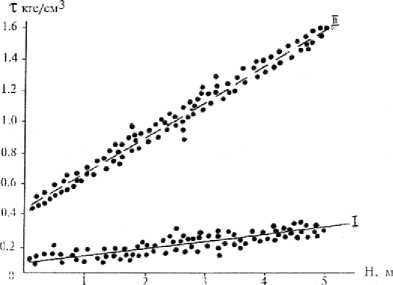

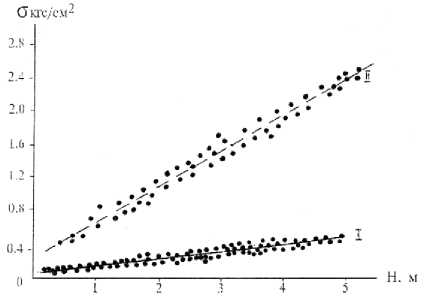

Удельное сопротивление сдвигу после намыва заторфованной территории повысилось в 5 – 6 раз, а удельное сопротивление пе-нетрации – в 4 раза (рис. 13, 14, табл. 10).

Процесс сжатия торфов пригрузочной смесью привел к уменьшению коэффициента фильтрации и консолидации, что подтверждается и исследованиями Н.П. Коваленко (1971). Более чем в 4 раза увеличился модуль деформации всех видов торфа. Если до намыва территории его величина составляла от 1 кгс/см2 до 1.7 кгс/см2, то после него стала 6.6-17.7 кгс/см2.

Рис. 13. Показатели сопротивления сдвигу τ торфа после пригрузки территории смесью различной мощности H: I – до и II – после

намыва территории

Рис. 14. Показатели сопротивления пенетра-ции σ торфа после пригрузки территории смесью различной мощности H: I – до и II – после намыва

Процесс сжатия торфов пригрузочной смесью привел к уменьшению коэффициента фильтрации и консолидации. Более чем в 4 раза увеличился модуль деформации всех видов торфа. Если до намыва территории его величина составляла от 1 кгс/см2 до 1.7 кгс/см2, то после него стала 6.6–17.7 кгс/см2.

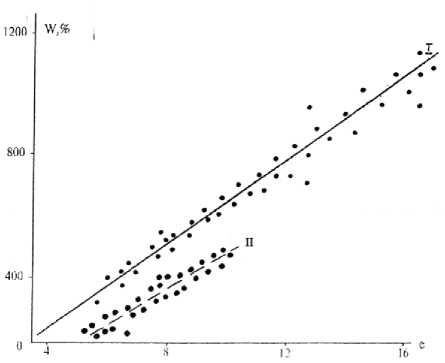

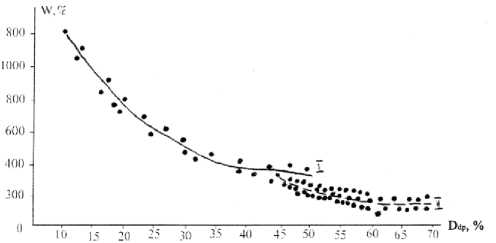

Общепризнано, что нарастание деформации торфяной залежи сопровождается сжатием структуры при волокнистом строении торфа и ее разрушении при высокой дисперсности. Причем наши теоретические предпосылки (табл. 8) подтвердились и практическими изысканиями: интенсивность повышения прочностных характеристик торфов на начальных этапах действия пригрузочного слоя в дальнейшем затухает. И это объяснимо, так как эти процессы сопровождаются первоначально обильным отжатием свободной воды, что и ведет к повышению плотности торфа и снижению его водопроницаемости. В этом аспекте положительное влияние примененной нами технологии пригрузки торфяной залежи песчано-гравийной смесью, прогнозируемое теоретически, практически сказалось выгодным улучшением физико-механических свойств торфов: произошло уменьшение влажности, пористости и коэффициента пористости при увеличении плотности скелета и степени разложения (рис. 15, 16, 17 и 18).

Сопоставление первоначально исходных данных физико-механических свойств торфа в их естественном залегании с теоретически-расчетными показателями консолидации торфов и фактически положительными параметрами их изменения после пригрузки песчано-гравийной смесью позволило подойти к важному этапу работы.

Рис. 15. Изменение зависимости влажности W торфа от коэффициента пористости e после пригрузки: I – до намыва, II – после намыва территории

Рис. 16. Изменение зависимости влажности W торфа от степени его разложения D dp после пригрузки: I – до намыва, II – после намыва территории

Выявление окончательных сроков консолидации торфяного основания, его осадки позволяет определить возможность и начало проведения инженерно-строительных мероприятий на заторфованной территории Камской долины.

Рис. 17. Изменение зависимости пористости n торфа от степени его разложения D dp после пригрузки: I – до намыва, II – после намыва территории

Рис. 18. Изменение зависимости плотности скелета ρ d от влажности W торфа после пригрузки: I – до намыва, II – после намыва территории

Подтверждено, что абсолютная осадка торфяной залежи после ее пригрузки песчано-гравийной смесью зависит от ее первоначальной мощности и толщины пригрузки (табл. 11, рис. 19).

Таблица 11. Зависимость величины абсолютной осадки торфа от его мощности*

|

Мощность торфяной залежи, м |

Абсолютная осадка торфа, м |

Относительная осадка торфа, м |

|

менее 1 |

0.2–0.3 (0.40) |

0.25–0.67 (0.50) |

|

1-2 |

0.2–1.2 (0.80) |

0.18–0.80 (0.49) |

|

2-3 |

0.4–2.0 (1.04) |

0.16–0.80 (0.41) |

|

3-4 |

0.7–2.0 (1.35) |

0.19–0.63 (0.42) |

|

более 4 |

1.7–2.2 (1.90) |

0.40–0.50 (0.45) |

*В скобках приведены средние значения

Средние значения относительной осадки на площадях намыва составили 0.50 м при коэффициенте вариации 0.19.

Процесс протекания осадок торфяной залежи Камской долины во времени зависел от мощности ее и величины дополнительной нагрузки. За 16 месяцев (1979 г.) при мощности торфяной залежи до 4.5 м абсолютная осадка ее составила 0.4–2 м (20–45%), что хорошо согласуется с расчетными величинами (0.39–1.9 м), определенными по методике Л. С. Амаряна [3].

Рис. 19. Зависимость осадок торфа разной мощности от толщины намытого грунта. Осадки торфа: сплошная линия – расчетные, штриховая линия – фактические

Последующими изысканиями 80-90-х гг. и дополнительной обработкой их результатов зафиксировано некоторое (обычно в пределах 10 – 15%, наибольшее – до 26 – 29% – при мощности торфа и толщине песчано-гравийной смеси 3 – 4 м) превышение фактической осадки торфа над расчетной (рис. 19). Это, по-видимому, связано в первую очередь с неоднородностью торфяной залежи и свидетельствует о необходимости (целесообразности) постановки режимных наблюдении на репрезентативных участках осваиваемых за-торфованных территории.

Проведенные исследования показали улучшение физико-механических свойств торфяной залежи при пригрузке песчаногравийной смесью, что позволило достичь требуемых и необходимых деформационнопрочностных свойств торфов для последующего освоения территории Камской долины в инженерно-строительных целях.

Выводы

Заторфованная территория Камской долины содержит три вида торфа: лесной, лесотопяной и топяной. Они по-разному сочетаются и залегают на разных глубинах. В естественном залегании им присущи избыточная влажность, низкая плотность, высокие водопроницаемость, сжимаемость и незначительная прочность. Каждое из перечисленных фи- зико-механических свойств имеет свои параметры, и в то же время они тесно взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Наиболее низкие прочностные свойства присущи торфу топяному, а более высокие – лесному и лесо-топяному, что подтверждается и нагрузочными пробами. Обратная зависимость наблюдается в способности их к уплотнению, более выраженная у топяного, затем у лесотопяного и лесного торфа с приобретением ими однородности деформационных свойств. Фильтрация через торф прекращается с нагрузки в 1,25 кгс/см2.

Исследованиями установлено, что торфяные грунты северного, центрального и южного участков Камской долины, в отличие от юго-западного, имеют довольно высокие механические характеристики и при сравнительно небольшой (2 – 2,5 м) толще пригрузоч-ной смеси обеспечат устойчивую платформу для проведения инженерной подготовки территории под строительство. С целью повышения условий ее неподтопляемости потребуется увеличение мощности песчаногравийной смеси. Деформация торфяной залежи будет незначительная, осадка ее замедляется с толщины смеси в 4 м. Существенной разницы в величине осадки торфа лесного и лесо-топяного не отмечено.

При неодинаковой глубине торфяной залежи расчет требуемых объемов песчаногравийной смеси с учетом осадки торфа, пригрузку следует производить методом квадратов, а при равно малых объемах торфяного основания и смеси сооружения целесообразно возводить на сваях. На большой площади

Список литературы Физико-механические свойства заторфованных грунтов Камской долины г. Перми и их изменение в результате действия пригрузки

- Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения. М.: Недра, 1990. 219 с.

- Бондаренко Н.Ф. и др. Использование электроосмоса для ускорения консолидации и упрочнения торфяных грунтов. Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1966.

- Димухаметов М.Ш., Костарев В.П. Изучение прочностных свойств и осадок торфяных залежей при инженерной подготовке заболоченных территорий//Инженерная геология Западного Урала: тез. докл. науч.-техн. совещ. Пермь, 1980. С. 47-48.

- Димухаметов М.Ш. Инженерно-техническая подготовка под застройку района Камская долина//Современные проблемы геологии Западного Урала: тез. докл. науч. конф. Пермь, 1995. С. 147.

- Димухаметов М.Ш. Изменение физико-механических свойств торфов жилого района Камская долина после намыва песчано-гравийного слоя//Современные проблемы геологии Западного Урала: тез. докл. науч. конф. Пермь, 1995. С. 148.

- Сергеев Е.М., Голодковская Г.А., Зиангиров Р.С. и др. Грунтоведение. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 1983. 389 с.