Физиологическая адаптация трудовых мигрантов из Таджикистана

Автор: Ходжиев Махмадамин, Юшкова Ольга Игоревна, Шардакова Эмилия Федоровнf, Капустина Ангелина Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты физиологических исследований девяти профессиональных групп мигрантов, прибывших из южных Республик Средней Азии в Московский регион РФ. Выявлены особенности регуляции вариабельности сердечного ритма (изменение стресс-индекса Sl, величин АМо, мощности спектра VLF, показателя ПАРС) у мигрантов в зависимости от нервно-эмоционального характера трудовой деятельности и величины мышечных нагрузок. Разработанная оптимизация процессов адаптации должна идти по пути организации рационального режима труда и отдыха, формирования здорового образа жизни, улучшения медицинского обслуживания мигрантов.

Мигранты, нервно-эмоциональный характер труда, мышечные нагрузки, адаптация, вариабельность сердечного ритма, здоровый образ жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/146278257

IDR: 146278257 | УДК: 613.644:612.842.5

Текст научной статьи Физиологическая адаптация трудовых мигрантов из Таджикистана

Введение. В настоящее время по масштабам миграции по всему миру одной из актуальных является проблема переселенцев из других государств. По данным ФМС России в 2015 г. на территории РФ находились 9,2 млн. мигрантов, из которых 5,2 млн. встали на миграционный учет, живут и работают (Мишеряков, Одилов, 2009; О состоянии миграционной..., 2012). Число мигрантов в ближайшие годы будет только расти, около 3/4 всей трудовой миграции это трудовые мигранты, приезжающие в Россию из стран СНГ (Проблема..., 2004; Трудовая..., 2010; Тюрюканова, 2011).

В период социально-экономических преобразований в стране, постперестроечного развития народного хозяйства России необходимо привлечение дополнительной рабочей силы для обеспечения динамической работы во всех отраслях с использованием людских ресурсов. Это диктует востребованность трудовых мигрантов из бывших Республик СССР к выполнению ряда трудовых обязанностей в сфере различного рода деятельности: работа на строительных сооружениях, в жилищном коммунальном хозяйстве, на рынках, в социальной сфере обслуживания (по уходу за ребёнком, за престарелыми людьми, инвалидами), в каждом государстве стало предметом общенационального проекта.

Физиологические особенности адаптации к среде обитания трудовых мигрантов из южных республик Средней Азии, проживающих на территории московского региона остаются недостаточно изученными (Агаджанян, Шабатура, 1989; Алексеева, Казначеев, 2007; Брехман, 2008; Введение..., 2007). В то же время известно, что высокий уровень физических нагрузок, сочетающийся с высоким эмоциональным напряжением, часто приводит к перенапряжению физиологических систем, снижению уровня функциональная состояния организма в целом (Рыжов, 2009). В некоторых случаях это обусловливает развитие нарушений здоровья, возникновение профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.

В связи с этим является актуальным изучение физиологических механизмов адаптации лиц, прибывших из южных регионов к комплексному воздействию различных факторов трудового процесса, новым социально-психологическим условиям.

Цель исследования - изучение физиологических особенностей формирования адаптации трудовых мигрантов к сочетанному воздействию физической тяжести и нервно-эмоциональной напряженности труда, разработка мер по физиолого-гигиенической оптимизации труда.

Методика. Исследования проводились в производственных условиях на 9 профессиональных группах трудовых мигрантов, которые выбирались и анализировались с учетом сочетанного воздействия тяжести и напряженности труда на организм работников: строители-арматурщики, строители-монтажники, метростроевцы-проходчики (строители метро при щитовом способе проходки), работники дорожной сети, рабочие плодоовощного склада, работники плодоовощного рынка, работники занятые в социальной сфере (домработницы, сиделки, няни). Обследовано 207 трудовых мигрантов в возрасте 20-39 лет (29,5± 1,2) со стажем работы от 1 до 3 и более лет.

Исследования включали профессиографический анализ трудовой деятельности с учетом степени тяжести (ТТ) и напряженности трудового процесса (НТ) в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05, а также согласно методике бальной оценки (патент на изобретение №2546089 от 27.02.2015г.) каждого вида нагрузок (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка и др.; интеллектуальная, сенсорная, эмоциональная нагрузка и др.).

Физиологические исследования были направлены на изучение функционального состояния нервно-мышечного аппарата (НМА) по показателям ручной и становой динамометрии (сила, выносливость, максимальная мышечная работоспособность - ММР), треморометрии.

Кроме этого, физиологические исследования включали сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [3], определение артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), индекса функциональных изменений системы кровообращения (ИФИ) по Р.М. Баевскому (1988). Определялись типы регуляции кровообращения (гипо, гипер и эукинетический) по показателям минутного объема крови (МО) и периферического сопротивления (ПС) (Инструментальные методы..., 1986). Полученные результаты физиологических исследований оценивались в соответствии с методическими рекомендациями по физиологическим нормам напряжения организма человека (Физиологические..., 2003) и методическими рекомендациями Р.М. Баевского по анализу вариабельности сердечного ритма (Баевский и др., 2001). Для проведения физиологических исследований подбирались практически здоровые лица по данным предварительных медицинских осмотров Центра миграционной службы по г. Москве и Московской области. Полученные данные обработаны с применением пакета программ «STATISTICA» .

Результаты и обсуждение. На основании изучения характера профессиональной деятельности работников физического и нервноэмоционального трудового процесса (с учетом Р 2.2.2006-05) были сформированы профессиональные группы в зависимости от степени вредности по показателям тяжести (ТТ) и напряженности труда (НТ). Систематизация полученных материалов позволила выделить несколько категорий трудовой деятельности. В каждую категорию профессиональной деятельности вошли представители 2 допустимого и 3 классов вредности в соответствии с Р 2.2.2006-05. При этом были отнесены к 3-му классу 1-й степени - работники плодоовощного рынка, к 3-ему классу 2-й степени — строители монтажники, работники дорожной сети, домработницы, сиделки, няни; к 3-ему классу 3-й степени - строители-арматурщики, метростроевцы, работники плодоовощного склада.

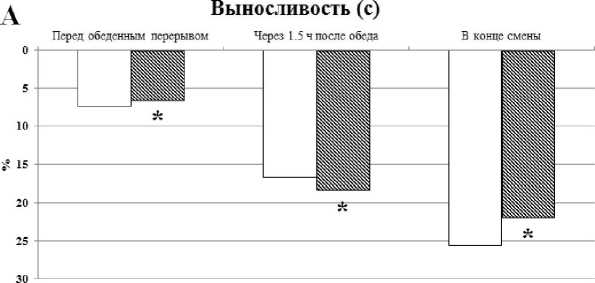

Физиологические исследования трудовых мигрантов включали изучение функционального состояния нервно-мышечной системы как профессионально значимой в обеспечении надежности работы изучаемых групп. Было выявлено у арматурщиков снижение динамометрических показателей в динамике смены, особенно отчетливо проявляющееся к концу работы. Так, если в первой половине смены, к обеденному перерыву, выносливость мышц кисти руки к статическому усилию снижалась на 11,2%, то к концу смены снижение выносливости было более значительным и достигало 28,5%, (Р<0,05), что превышает физиологические нормы напряжения организма при физическом труде (при общих мышечных нагрузках до 20%).

Проведенные исследования показали, что за время обеденного перерыва не происходит восстановление изучаемых показателей. Интегральный показатель динамометрии - максимальная мышечная работоспособность (ММР) также снижается в динамике смены и к концу работы снижение составляет 31,8% по сравнению с данными, полученными в начале смены (рис. 1). Подобные изменения динамометрических показателей могут свидетельствовать о развитии напряжения нервно-мышечного аппарата (НМА) рук, обусловленного физической тяжестью выполняемой работы. Одновременно со снижением динамометрических показателей резко (в 2,5 раза) увеличивается тремор рук. Так, если в начале смены число касаний за 30 сек. составляло 9,7± 1,16, то к концу работы оно достигало 29,8 ±2,13 касаний (Р<0,05).

Принимая во внимание, что работа арматурщиков связана с нахождением часто в неудобных рабочих позах (до 50% времени смены) и характеризуется глубокими наклонами корпуса, было интересно проследить за изменением показателей динамометрии мышц, участвующих в поддержании рабочей позы. Наблюдалось к концу работы снижение силы на 15,9%, выносливости — на 25,6%, а интегрального показателя ММР - на 37,9%. Следовательно, можно заключить, что под влиянием работы у арматурщиков (вязчиков) в динамике смены развивается напряжение и перенапряжение нервномышечной системы организма работающих.

Данные физиологических исследований показывают, что у монтажников в течение смены отмечается закономерное снижение максимальной силы мышц кисти к статическому усилию, которое к концу работы достигало 6,2%. Одновременно со снижением максимальной силы отмечалось снижение выносливости на 9,0% к обеденному перерыву и на 14,5% - к концу работы (рис. 1). Рассчитанный интегральный показатель максимальной мышечной работоспособности (ММР) также снижался в течение смены: к обеденному перерыву на 22,4%, а к концу работы - на 21,6% (Р<0,05). Указанные изменения динамометрических показателей могут свидетельствовать о развивающемся напряжении нервно-мышечной системы работающих.

Некоторые показатели вариабельности сердечного ритма у мигрантов различных профессиональных групп

-85-

Таблица 1

|

Группы |

||||||||||

|

Показатели |

Строители арматурщики |

Строители монтажники |

Метростроевцы |

Работники дорожной сети |

Работники плодоовощного склада |

Работники плодоовощного рынка |

Работники социальной сферы |

Р<0,05 |

||

|

Домработницы |

Сиделки |

Няни |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

||

|

SDNN, мс |

50,7041,61 |

41,7241,86 |

41,6042,01 |

53.56=1.91 |

56,8141,57 |

59.8741,55 |

52.52=1.65 |

48,884152 |

50.44=2.17 |

Рг^.з-б |

|

SI, уел.ед. |

511,4413,6 |

546,4423,5 |

611,9425,7 |

351,2425,8 |

255,9417,9 |

201,0414,9 |

389,0415,6 |

451,5419,6 |

3 5 7,7420,4 |

Р1-6,2-6, 3-6,4-6, 5-6, Р 6-7,6-8,6-9 |

|

ссо |

6,8540,24 |

6,2940,81 |

5,6840.92 |

5,50=1,80 |

5,9941,42 |

2,9840,31 |

4,3640,79 |

4,6240,92 |

5,3941,03 |

Р1-6, 2-6, 3-6 Р 6-9 |

|

ГР, мс2 |

1946,94147,5 |

1188,94 155,6 |

1468,04 175,3 |

1853,94 250,3 |

2339,84 176,1 |

2739,64 197,7 |

2122,74 202,1 |

1829,84 219,4 |

1978,04 179,1 |

Р1-6, 2-6, 3-6, 4-6= Рб-8,6-9 |

|

НЕ, % |

17,2041,95 |

18,4641,60 |

17,1540,90 |

23,4542,11 |

21,8942,44 |

50,2244,50 |

39,042,86 |

27,1542,27 |

29,3141,27 |

Р1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, Рб-8, 6-9 |

|

VLF, % |

30,1942,42 |

30,6941,78 |

30,2642,04 |

19,2741,25 |

28,3942,58 |

16,9741,89 |

22,1442,17 |

20,7841,50 |

21,8041,92 |

Р1-6,2-6, 3-6, 5-6, |

|

IC, уел. ед. |

6,0440,61 |

7,5841,11 |

6,3140.95 |

6,0240,85 |

6,041,02 |

3,7040,91 |

5,1840,60 |

5,29=1,01 |

5,5940,70 |

Р1-6,2-6, 3-6. |

|

PARC. усл.ед. |

5,5740,79 |

6,040,90 |

6,2140,82 |

5,5640,69 |

4,8840,42 |

4,0540,62 |

4,74=0,54 |

5,29=0,71 |

5,8540,64 |

Рз-6 |

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2017. № 2.

Р и с . 1. Изменение выносливости (А) и максимальной мышечной работоспособности (Б) становых мышц у арматурщиков и монтажников в динамике рабочей смены (в % по сравнению с исходным значением).

* *-р<0,05

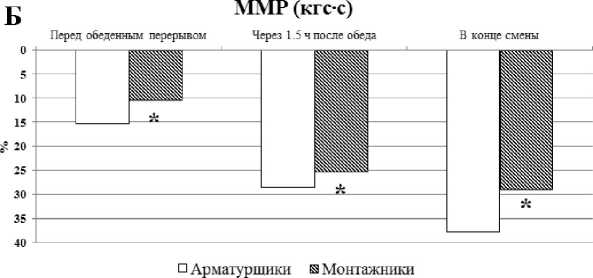

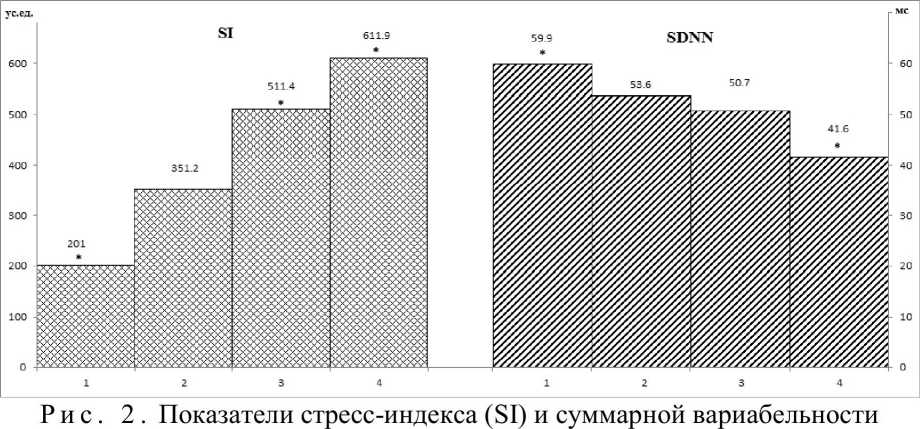

сердечного ритма (SDNN) у трудовых мигрантов различных профессиональных групп в зависимости от класса тяжести труда:

1 - работники плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 - работники дорожной сети (класс 3.2); 3 - строители-арматурщики (класс 3.3);

4 - метростроевцы-проходчики (класс 3.3). * р <0,05 - статистически достоверные изменения по сравнению с 1 группой

мощности спектра очень низкочастотного компонента (VLF%) ВСР у трудовых мигрантов различных профессиональных групп в зависимости от класса тяжести труда: 1 - работники плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 -работники дорожной сети (класс 3.2); 3 - строители-арматурщики (класс 3.3);

4 - метростроевцы-проходчики (класс 3.3). статистически достоверные изменения по сравнению с 1 группой* р <0,05.

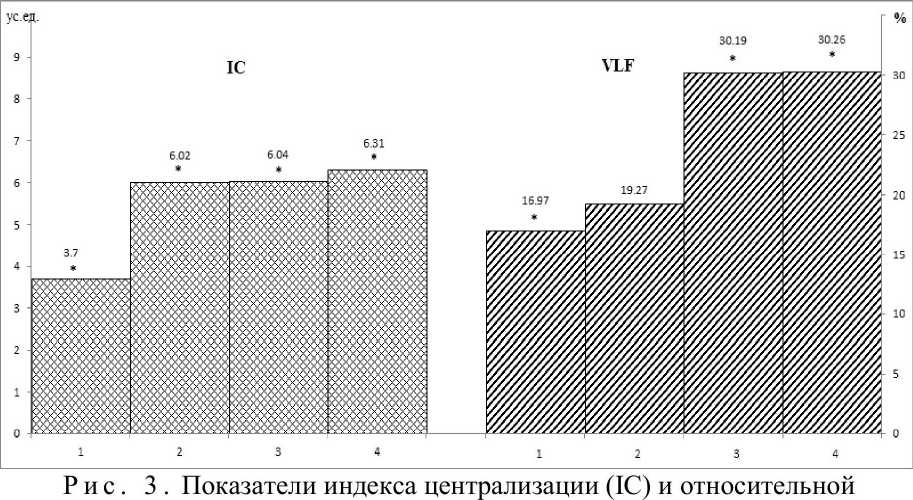

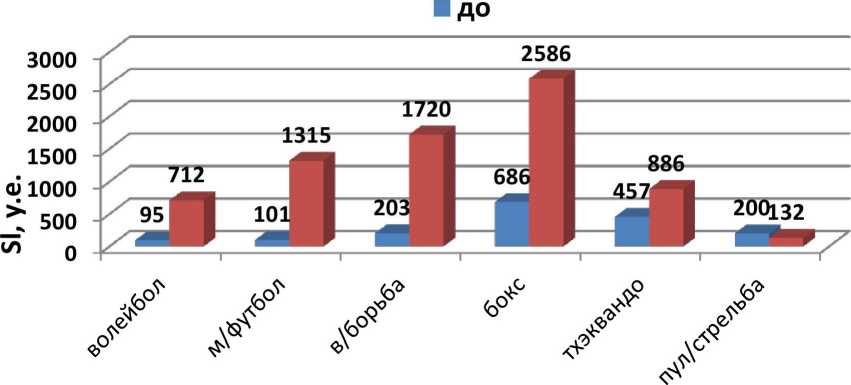

Рис. 4 . Уровень стресс-индекса у спортсменов различных видов спорта до и после соревнований.

Работа монтажников характеризуется подготовкой опорной поверхности, подачей панелей к месту установки и другими операциями, требующими вовлечения в работу больших мышечных групп. Проведенные исследования силы и выносливости становых мышц корпуса и ног в динамике смены показали снижение силы, а также выносливость становых мышц в динамике смены. К концу работы сила снижается на 9,2 %, выносливость - на 21,8%, а интегральный показатель ММР - на 28,9% (Р < 0,0 5), т.е. в динамике смены развивается напряжение и перенапряжение нервно-мышечной системы организма работающих.

Подобные изменения динамометрических показателей могут свидетельствовать о развитии напряжения и перенапряжения нервномышечного аппарата, обусловленного физической тяжестью выполняемой работы. В процессе работы и конце рабочего дня мигранты жаловались на боли в различных частях тела, включая мышцы рук и ног, и общую усталость.

Исследование функционального состояния НМА трудовых мигранток женщин в динамике рабочего дня показало, что максимальная сила правой работающей руки имела тенденцию к снижению в конце смены по сравнению с началом. Выносливость к статическому усилию достоверно снижалась к концу рабочего дня по сравнению с до- рабочим уровнем на 29,3% у домработниц и сиделок и на 28,2% у женщин, работающих нянями (Р <0,05). Статистически значимое снижение максимальной мышечной работоспособности отмечалось уже через 4 часа работы, а к концу рабочего дня это снижение составило , соответственно: 34,0%; 28.9% ;31,0% от исходной величины.

Выраженное статическое напряжение мышц поясничной области, обусловленное выполнением рабочих операций в неудобной позе женщинами, занятыми в социальной сфере, которая характеризовалась углом наклона на 45° от вертикали, получило отражение в отрицательной динамике показателей становой динамометрии. У мигранток, работающих домработницами, максимальная работоспособность становых мышц снижалась к концу работы на 49,7%, сиделками - на 35,3%; нянями 32,7% от исходного уровня (Р < 0,0 5).

Выявленные изменения динамометрических показателей в динамике смены и глубина физиологических сдвигов свидетельствуют о развитии напряжения и перенапряжения НМА рук и становых мышц у трудовых мигранток. Первые признаки напряжения появляются уже через 4 часа после начала работы. К концу рабочего дня напряжение нервно-мышечного аппарата имеет выраженный характер.

Результаты проведенных исследований позволили установить зависимость между степенью тяжести и напряженности труда и характером изменений артериального давления и частоты сердечных сокращений. Оценки индекса функциональных изменений (ИФИ) и его средние данные за смену свидетельствовали о том, что в группах арматурщиков с более выраженным уровнем производственной нагрузки отмечаются и большие величины ИФИ. Так, средние данные ИФИ у арматурщиков составляли 3,09±0,07, у монтажников 3,31±0,06, у метростроевцев 3,20±0,08 балла, а у работников плодоовощного рынка 2,69±0Д0 балла. Наблюдались значимые различия между группами (Р < 0,05). В напряженные часы работы у строителей и к концу смены четко отмечалось снижение функциональных возможностей системы кровообращения, формирование неудовлетворительной адаптации. При работе со значительно меньшей трудовой нагрузкой у работников рынка развивалось состояние функционального напряжения.

Результаты проведенных исследований вариабельности сердечного ритма (ВСР) выявили достоверные различия показателей стресс-индекса - SI (индекса напряжения) у работников различных профессиональных групп в зависимости от класса тяжести труда. Как видно из рисунка 2 отмечалось возрастание его значений от 201,0±14,9 усл.ед. при классе ТТ 3.1 (работники плодоовощного рынка) до 511,4±13,б (строители-арматурщики) и 611,9±25,7 усл.ед. (метростроевцы-проходчики) при классе 3.3. По-видимому, наблюдалось увеличение активности центральных механизмов регуляции при подавлении автономного контура у работников с классом тяжести труда 3.3, что указывает на напряжение физиологических резервов организма.

Подтверждением этого явилось значимое уменьшение суммарной вариабельности кардиоинтервалов - SDNN у проходчиков Метростроя, физическая тяжесть труда которых соответствовала вредному 3 классу 3 степени. Показатель составил 41,6±2,01 мс против 59,87±1,55 мс у работников рынка (класс ТТ 3.1). По мнению Р.М. Баевского полученные материалы свидетельствуют о снижении активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Достаточно информативным оказался индекс централизации - IC при анализе результатов исследований у работников с различным уровнем физических нагрузок (рис.З). Полученные результаты согласуются с изменениями показателя автокорреляционной функции -ССО и свидетельствуют о повышении центральных механизмов в регуляции сердечного ритма при высокой степени тяжести труда. Анализ частотных характеристик ВСР выявил у строителей и работников Мосметростроя выраженное увеличение мощности спектра очень низкочастотного компонента (VLF), при одновременном возрастании ЧСС (до 91,5 уд/мин), что свидетельствует о высоком уровне симпатической активации.

Показатель активности регуляторных систем (PARS) выявил достаточное напряжение процессов адаптации у трудовых мигрантов. Так, у женщин мигранток, занятых в социальной сфере, показатель колебался в пределах 4,74±0,54 - 5,85±0,64 уел. ед. Это указывает на формирование состояния выраженного напряжения регуляторных систем, которое связано с активной мобилизацией защитных механизмов, в том числе повышением активности симпатико-адреналового звена. Полученные значения PARS у работников Мосметростроя (б,21±0,82 балла), строителей-монтажников (б,0±0,90) позволили отнести функциональное состояние организма к состоянию перенапряжения регуляторных систем (табл. 1). Для этого состояния характерна недостаточность защитно-приспособительных механизмов, их неспособность обеспечить адекватную реакцию организма на воздействие факторов трудового процесса и производственной среды. В этом случае избыточная активация регуляторных систем не подкрепляется соответствующими функциональными резервами.

Для выявления типа регуляции кровообращения (гипо, гипер и эукинетический) полученные величины минутного объема крови и периферического сопротивления сопоставлены с должными значениями этих параметров. Результаты исследований позволили выявить преобладание гиперкинетического типа кровообращения у трудовых мигрантов. При этом превышение МО над ДМО составило более 10 %, а снижение ПС по сравнению с ДПС - также более 10 %. Гиперкинетический (сердечный) тип кровообращения характеризуется увеличением сердечного выброса (минутного объема крови) при сниженном периферическом сопротивлении. У некоторых мигрантов преобладал эукинетический тип регуляции, который сопровождается некоторым падением периферического сосудистого сопротивления. При этом колебания МО над ДМО и ПС над ДПС находились в пределах ±10,0%. Индивидуальный анализ особенностей гемодинамики позволил установить процентное распределение лиц с различными типами кровообращения соответственно группам обследования (табл. 2). Наибольший процент лиц неблагоприятного гипокинетического типа гемодинамики наблюдался у мигрантов, работающих на крупных стройках Москвы и в Мосметрострое, соответственно: 36,9 ± 6,8% и 39,3 ± 9,2%.

Таблица 2

Результаты исследования типа кровообращения у мигрантов различных профессиональных групп

|

Тип кровообращения |

Группа обследуемых |

||||

|

строители арматурщики, монтажники |

метростроевцы-проходчики |

работники дорожной сети |

работники плодоовощного склада |

работники рынка |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Гиперкинетический |

34,2± 6,5 |

32,1±8,8 |

49,0±8,7 |

42,8± 6,1 |

54,1±7,4 |

|

Эукинетический |

28,9± 7,1 |

28,6±8,5 |

27,2± 11,5 |

40,8±11,1 |

37,0± 12,4 |

|

Гипокинетический |

36,9± 6,8* |

39,3±9,2* |

23,8± 9,9 |

16,4± 4,4 |

8,9± 9,2* |

Примечание. *р <0,05 по сравнению с пятой группой работников рынка.

В этих группах мигрантов наблюдалось также значительное число лиц с гиперкинетическим типом регуляции кровообращения, которое составило у мигрантов 1-ой группы 34,2 ± 6,5% и мигрантов 2ой группы 32,1 ± 8,8%. Полученные результаты свидетельствуют о более выраженной лабильности функционирования сердечнососудистой системы у мигрантов, что согласуется с результатами вариабельности сердечного ритма.

Таким образом, проведенные исследования показали, что у трудовых мигрантов развиваются неблагоприятные функциональные изменения, свидетельствующие о развитии перенапряжения нервномышечного аппарата организма работников. С увеличением стажа работы в профессии развивающееся напряжение отдельных систем организма может явиться риском развития патологических нарушений. На основании большого массива обследованных рабочих различных отраслей, в том числе и строительной, была рассчитана вероятность развития случаев профессиональной патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) и периферической нервной системы (ПНС) в зависимости от уровня тяжести трудового процесса. Установлено, что при тяжести трудового процесса 3 класса 2 -3 степени вероятность развития патологии составляла 17,1-37,0% случаев, что указывает на необходимость физиолого-гигиенической оптимизации труда. Функциональная проба с фиксированием темпа дыхания (ФТДб, ФТД12) была направлена на выявление физиологических резервов сердечно-сосудистой деятельности и адаптационных реакций организма человека. При дыхании с частотой 10 циклов в мин (ФТДб) происходило увеличение мощности волн высокой частоты (HF) в диапазоне 0,15-0,25 Гц, что принимает форму узкой высокоамплитудной волны. Это трактуется большинством исследователей как эффект стимуляции блуждающего нерва.

При более редком и глубоком дыхании - с частотой 5 циклов в минуту (ФТД12), отмечались достоверные уменьшение ЧСС, АМО, S1 и показателей, характеризующих дыхательные волны. При этом наблюдалось достоверное увеличение SDNN. Повышение мощности волн низкой частоты (LF), при дыхании с частотой 5 циклов в минуту отмечалось в форме высокоамплитудного пика в диапазоне 0,05 -0,15 Гц .

Использование проб с фиксированным темпом дыхания выявило 2 основных типа реакции, которые не зависят от пола, места постоянного проживания. Первый тип реакции характеризуется тем, что при ФТД 6 отмечается увеличение степени напряжения регуляторных систем организма с последующим снижением при ФТД 12. Второй тип реакции характеризуется постепенным уменьшением напряжения при ФТДб и ФТД12.

При проведенном спектральном анализе, изменения относительных значений составляющих спектра при пробе кардиореспираторной системы с ФТД характеризовались достоверным увеличением высокочастотного компонента спектра (HF) при ФТДб и его подавлением при ФТД12; уменьшением низкочастотной составляющей спектра (LF) при ФТДб и возрастанием при ФТД 12.

Реакция сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу с фиксированным темпом дыхания (ФТД) у мигрантов таджиков понижена по сравнению с русскими, проживающими в Московской области. Это также свидетельствует об имеющихся физиологических особенностях адаптивных реакций в зависимости от климатогеографических условий проживания в высокогорных районах страны-донора, обеспечивающих повышенное насыщение крови кислородом и возрастание сократительной способности миокарда.

Проводился анализ результатов исследований соревновательного стресса по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР) у студентов, занимающихся профессионально разными видами спорта. Сравнительный анализ показателей ВСР, полученных до и после соревновательной нагрузки, выявил значительные изменения в реакциях сердечно-сосудистой системы во всех исследуемых группах.

Наибольшие изменения претерпевал стресс-индекс S1 (рис.4). Во всех группах, кроме спортсменов стрелков, реакция на соревновательную нагрузку была однотипной, но с излишней силой ее проявления. Разным был и предстартовый уровень напряжения регуляторных систем, как у отдельных спортсменов, так и у представителей различных видов спорта.

Самый низкий SI до соревнований был отмечен у волейболистов и футболистов, то есть у представителей игровых командных видов спорта. В тех видах спорта, где успех в соревнованиях зависит от индивидуальных усилий спортсмена, т.е. в единоборствах, SI до начала соревнований был значительно выше.

Наиболее высокие абсолютные значения SI как до, так и после соревнований были зарегистрированы у боксеров, что, видимо, обусловлено уровнем экстремальности данного вида спорта.

По результатам исследования проведено обоснование степени адаптации организма при сочетанном воздействии тяжести и напряженности труда по результатам физиологических исследований представителей различных социальных групп (трудовые мигранты, студенты, профессионально занимающиеся спортом). Полученные результаты позволили обосновать определение стадий адаптационного процесса по результатам анализа взаимосвязи факторов трудового процесса и физиологических показателей (динамометрические показатели и вегетативного обеспечения организма).

Корреляционный анализ факторов физической тяжести и нервно-эмоциональной напряженности труда с физиологическими показателями нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системы позволил распределить их по ранговым местам. Центральное место в этой системе занимает тяжесть труда, остальные показатели по очередности распределялись следующим образом: рабочая поза (в 93,3% статистически значимо связана с физиологическими показателями), статическая нагрузка (80,0%), напряженность труда (73,3%) эмоциональная нагрузка (66,7%).

Результаты исследований позволили обосновать количественную оценку степени напряжения адаптационных реакций организма человека при физическом и нервно-эмоциональном труде, которая включала расчет величины снижения показателей нервномышечного аппарата НМА (процент сдвига от исходного) и изменений среднесменных уровней показателей сердечно-сосудистой системы от нормативных и должных величин (в процентах).

С помощью регрессионного анализа в результате анализа данных изменения процесса адаптации у большого количества работающих людей к концу рабочей смены по показателям нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системы выведена формула для определения уровня напряжения адаптационных реакций организма человека, (подготовлена заявка на изобретение). Выделены стадии адаптационного процесса организма работника при трудовом процессе: саморегуляция (оптимальное напряжение), активация (допустимое напряжение), мобилизация 1-й, 2-й, 3-й степени (перенапряжение 1, 2, 3 степени).

Разработаны научно-обоснованные рекомендации по медикосоциальному сопровождению трудовых мигрантов: учебнообразовательные мероприятия; профессиональный отбор и профориентация; рациональные режимы труда и отдыха, формирование мотивации к здоровому образу жизни; лечебно-диагностические мероприятия; дополнения к законодательным мерам для трудовых мигрантов.

Выводы. 1. Доказана информативность показатели ВСР в сочетании с функциональными пробами для характеристики особенностей регуляции вегетативными функциями и уровня стресса. Характер напряжения регуляторных систем организма по показателям ВСР зависит от особенностей трудового процесса, климатогеографических условий среды, стрессовых ситуаций социального и профессионального генеза, связанных с социальнопсихологической жизнью трудовых мигрантов.

-

2. Результатом активности симпатического звена регуляции у трудовых мигрантов показано, что адаптационной синдром напряжения по физиологическим показателям выражается в изменении вариабельности сердечного ритма: различных уровнях стресс-индекса SI, связанных с высокими физическими (мышечными), нервноэмоциональными нагрузками; выраженном увеличении мощности спектра очень низкочастотного компонента (VLF) при одновременном возрастании ЧСС.

-

3. Определены стадии функционального состояния организма и степени адаптации по показателю активности регуляторных систем -PARS (оптимальное 1,19±0,28; допустимое напряжение 40,5±0,62; перенапряжение 6,21±0,82 баллов).

-

4. В результате сравнительно-физиологических исследований установлено, что процесс адаптации осуществляется, включая различные механизмы: увеличение мощности составляющих спектра или увеличение времени обработки информации или скорости передачи информации, на что указывают данные динамики периодов волн различной частоты при тесте с фиксированным темпом дыхания. При использовании функциональных проб с фиксированным темпом дыхания выявлено, что для мигрантов таджиков независимо от пола характерен меньший размах колебаний показателей ВСР при дыхательной пробе, что свидетельствует об экономичности реакции сердечно-сосудистой системы на пробу с ФТД.

-

5. Научно-обоснованы и разработаны количественные оценки 5-и степеней напряжения адаптации работника к трудовому процессу, связанному с сочетанным воздействием физической тяжести и нервноэмоциональной напряженности труда на организм человека: стадии саморегуляции (оптимальное напряжение), активации (допустимое напряжения), мобилизации 1-й, 2-й, 3-й степени (перенапряжение 1, 2, 3 степени).

-

6. Профилактика нарушений здоровья для сохранения трудового долголетия мигрантов требует разработки мероприятий медикосоциального сопровождения с учетом функциональной перестройки физиологических регуляторных механизмов организма, соответствующей стадии мобилизации адаптационного процесса 2-й и 3-й степени.

Список литературы Физиологическая адаптация трудовых мигрантов из Таджикистана

- Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. 1989. Биоритмы, спорт, здоровье. М.: Физкультура и спорт. 208 с.

- Казначеев В.П. Некоторые проблемы хронических заболевании//Вестник Российской академии медицинских наук. 1975. № 10. С. 6-16.

- Баевский P.M., Иванов Г.Г, Чирейкин В.Г. 2001. В помощь практическому врачу. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем: методические рекомендации//Вестник аритмологии. № 24. С. 65-87.

- Брехман И.И. 2008. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли (биологические аспекты) курс лекций. М. МНЭПУ. 280 с.

- Введение в валеологию -наука о здоровье. 2007. М: Наука. 125 с.

- Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. Справочник. 1986/под ред. Т.С. Виноградовой. М.: Медицина. 416 с.

- Мишеряков В.П., Одилов К.М. 2009. Здоровый образ жизни//Авиценна. № 1. С. 12-13.

- Оптимизация функционального состояния организма в физкультурно-оздоровительном центре промышленного предприятия: Методические рекомендации. 1988/под ред. Р.М. Баевского. М. 23 с.

- О состоянии миграционной политики в РФ и путях ее совершенствования. http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_NEW 201202221002/VSF_NEW201202221002_p_002.htm (дата обращения: 17.06.2012).

- Проблема незаконной миграции в России: реалии и поиск решений (по итогам социологического исследования). 2004/Международная организация по миграции (МОМ), Бюро МОМ в России. М.: Гендальф; 2004.

- Р 2.2.20006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 142 с.

- Рыжов А.Я. 2009. Физиологическая характеристика преподавательского труда и его оптимизация в условиях вуза. 2-е изд., доп. Тверь: ТвГУ. 224 с.

- Трудовая миграция и вопросы здравоохранения. Материалы круглых столов. Бюро Международной Организации по Миграции в Москве. 2010: . URL:http://moscow.iom.int/russian/publications/trudmigrac_and_ zdravoohranenie-mod2.pdf

- Тюрюканова Е.В. 2011. Женщины-мигранты из стран СНГ в России. М.: МАКС Пресс. 120 с.

- Физиологические нормы напряжения организма человека при различных видах трудовой деятельности (физический, умственный, зрительный) Методические указания, утв. Межведомственным советом «Медико-экологические проблемы здоровья работающих» 11.02.2003.