Физиологическая характеристика адаптации студентов к учебно-трудовой деятельности

Автор: Артеменков Алексей Александрович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Дана физиологическая оценка кардиореспираторных функций человека при адаптации к условиям обучения и проживания. Получены результаты отклонений от нормы основных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов. Установлены внутри- и межсистемные сопряженные связи между параметрами систем. Показана роль вегетативной модуляции висцеральных систем в стабилизации гомеостатических констант при адаптации человека к учебно-трудовой деятельности.

Кардиореспираторная система, студенты, условия обучения и проживания, корреляционные связи, гомеостатические параметры, вегетативная модуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/146116590

IDR: 146116590 | УДК: 612.89

Текст научной статьи Физиологическая характеристика адаптации студентов к учебно-трудовой деятельности

Введение. Одной из основных задач современной физиологии является выявление закономерностей процесса адаптации человека к различным факторам среды. Адаптация к обучению является одной из форм приспособительного поведения человека (Агаджанян, Радыш, 2009; Осадчая, Петрова, 2009; Погорелова, Булнаева, 2010; Jones et al., 2011; Рюмина и др., 2012; Будук-олл, 2013).

Не вызывает сомнения, что в ходе приспособления человека к учебно-трудовой деятельности возникают структурно-функциональные перестройки в компонентах систем организма, способствующие восстановлению гомеостатических констант (Соловьев, 2004; Фетисов, 2010). Активная адаптация к учебному процессу связана с перестройкой регуляторно-компенсаторных механизмов, которые выражаются сдвигами в соотношении симпатических и парасимпатических эффектов и во влиянии центрального контура регуляции на висцеральные органы (Федоров, 2007; Беликова, Пятунина, 2009; Поборский и др., 2009).

Анализ литературы показал, что существенное место в процессе адаптации к умственной деятельности имеют функциональные связи между нейродинамическими параметрами, нейрофизиологическими и энергетическими процессами (Литвинова и др., 2011; Кирсанов, Шибкова, 2012).

Имеющиеся к настоящему времени данные о комплексной оценке вегетативного статуса учащихся свидетельствуют об ухудшении функционального состояния ведущих систем организма студентов, о снижении их адаптационных возможностей в процессе обучения. У подавляющего большинства студентов отмечается выход интегрального показателя всех регуляторных влияний в диапазон «напряжения» (Шаханова и др., 2008; Зуйкова, Петрова, 2011; Есина, Зуйкова, 2013).

Ввиду часто возникающих стрессовых ситуаций в учебном процессе и быту изменяются параметры сердечно-дыхательного синхронизма, характеризующие регуляторно-адаптационные возможности организма студентов, которые сопряжены с показателями с умственной и физической работоспособности и уровнем тревожности (Горбунов, 2006).

Принимая во внимание данные обстоятельства, важно знать, насколько успешно протекает процесс адаптации человека к условиям обучения. Особую актуальность приобретает изучение внутри- и межсистемных взаимодействий и особенностей вегетативной модуляции висцеральных систем при адаптации человека к учебной деятельности.

Целью данной работы было изучение кардиореспираторных функций человека при адаптации к факторам учебного труда -условиям обучения и проживания.

Методика. В наблюдениях участвовали 240 студентов Череповецкого государственного университета в возрасте 18-22 лет: 120 студентов I курса (60 юношей и 60 девушек) и 120 студентов IV курса (60 юношей и 60 девушек). Студенты 1 курса были разделены на сопоставимые группы по возрастно-половому признаку и по условиям проживания: юноши, проживающие в семье родителей (и = 30) и в общежитии (и = 30); девушки, проживающие дома (я = 30) и в общежитии (и = 30). Юноши и девушки IV курса были объединены в группы аналогично.

Ввиду того, что адаптационные возможности в значительной степени зависят от функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, выступающих индикатором приспособления к условиям обучения, оценивались основные параметры кардиогемодинамики: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление систолическое (АДс) и артериальное давление диастолическокое (АДд). Показатели регистрировались осциллометрическим методом в состоянии физического и эмоционального покоя с помощью полуавтоматического измерителя артериального давления UA-703 по методике Короткова. За норму принимались значения ЧСС 60-80

уд./мин. АДс в норме составляло 120-140 мм рт. ст., а АДд - 60-80 мм рт. ст. По общепринятым в физиологической практике формулам рассчитывались следующие показатели: пульсовое давление (ПД), среднединамическое артериальное давление (АДсрдин), коэффициент выносливости (КВ), индекс Робинсона (ИР), адаптационный потенциал системы кровообращения (АП).

Функциональное состояние дыхательной системы оценивалось по жизненной емкости легких (ЖЕЛ), которую определяли с помощью спирометра «Spiro USB». Критерием оценки ЖЕЛ служили значения: 2,5^-4,0 л - у женщин; 3,5Н5,О л - у мужчин. Для определения способности организма противостоять недостатку кислорода использовали пробу Штанге (ПШ) и пробу Генчи (ПГ). Значение критериев оценки составляли: ПШ - 55^-60 с, а ПГ - 25^-30 с. Также рассчитывались общеизвестные параметры дыхательной функции — спирометрический показатель (СП), жизненный индекс (ЖИ) и индекс Скибинской (ИС).

Для сопоставления двух рядов выборочных значений по частоте встречаемости признака применялся критерий Фишера (ф). С целью изучения внутри- и межсистемных взаимосвязей использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (г).

Результаты и обсуждение. Полученные данные позволили выявить отклонения от нормы основных показателей сердечнососудистой системы студентов в условиях адаптации к учебной деятельности (табл. 1). Исследование показало, что чуть больше половины (53,4 %) юношей 1 курса, проживающих в городских квартирах с родителями, и половина (50,0 %) юношей 1 курса, проживающих в общежитии, имеют нормальное значение ЧСС.

Значительная часть юношей-первокурсников, проживающих дома с родителями и в общежитии (соответственно 43,3 и 50,0 %), имеют ЧСС выше нормы. Среди юношей IV курса нормальные границы данного параметра имеют соответственно 53,3 и 60,0 % испытуемых. Оценка показателя АДс у юношей 1 и IV курсов дала следующие результаты. У 50,0 % юношей I курса, проживающих с родителями, АДс регистрируется на уровне нормы. В то же время только у 26,6 % юношей, проживающих в общежитии, данный показатель имеет нормальные значения (/9 < 0,05). У значительной части юношей (33,3 %), проживающих с родителями, и у большинства юношей (53,4 %), проживающих в общежитии, значения АДс выше нормы.

Таблица 1

Удельный вес показателей сердечно-сосудистой системы, отклоняющихся от нормы, %

|

Объект обследования, место проживания |

Показатели |

|||||

|

ЧСС |

АДс |

АДд |

||||

|

выше нормы |

ниже нормы |

выше нормы |

ниже нормы |

выше нормы |

ниже нормы |

|

|

I курс: юноши, (дом) |

43,3 |

3,3 |

33,3 |

16,7 |

10,0 |

30,0 |

|

юноши, (общежитие) |

50,0 |

0,0 |

53,4 |

20,0 |

10,0 |

26,7 |

|

девушки, (дом) |

26,7 |

0,0 |

3,4 |

46,6 |

10,0 |

6,7 |

|

девушки, (общежитие) |

56,7” |

0,0 |

6,7 |

73,3* |

6,7 |

33,3* |

|

IV курс: юноши, дом |

36,7 |

10,0 |

16,7 |

16,7 |

16,7 |

13,3 |

|

юноши, (общежитие) |

36,7 |

3,3 |

26,7 |

23,3 |

26,7 |

23,3 |

|

девушки, (дом) |

40,0 |

6,7 |

0,0 |

73,3 |

6,7 |

10,0 |

|

девушки, (общежитие) |

33,3 |

10,0 |

0,0 |

83,3 |

16,7 |

13,3 |

Примечание. Отличие значения критерия Фишера от значения аналогичного показателя у студентов, проживающих дома: - при р < 0,05; - при р < 0,01.

Практически у двух третей девушек I курса, проживающих дома с родителями (73,3 %), ЧСС в норме, и лишь у 43,3 % девушек I курса, проживающих в общежитии, этот показатель соответствует оптимальным физиологическим значениям; значение данного показателя выше нормы выявляется у 56,7 % девушек (р < 0,01). По данным исследования, у девушек IV курса, проживающих дома с родителями (53,3 %) и в общежитии (56,7 %), установлены нормальные гомеостатические константы по параметру ЧСС. Наряду с этим, нормальные значения АДс выявлены у половины девушек 1 курса, проживающих дома, и у 20,0 % девушек, проживающих в общежитии (р < 0,01). Значения указанного показателя ниже нормы выявлены соответственно у 46,6 и 73,3 % девушек в данных группах (р < 0,05). У большинства девушек IV курса, проживающих дома с родителями и в общежитии, АДс ниже нормы наблюдается в 73,3 и 83,3 % случаев.

Исследование выявило, что у 83,3 % девушек-первокурсниц, проживающих с родителями, и у 60,0 % девушек-первокурсниц, проживающих в общежитии, показатель АДд в норме (р < 0,05); АДд ниже нормы у 6,7 и 33,3 % лиц женского пола (р < 0,01). У большинства девушек IV курса, проживающих дома и в общежитии (соответственно у 83,3 и 70,0 %), АДд в норме.

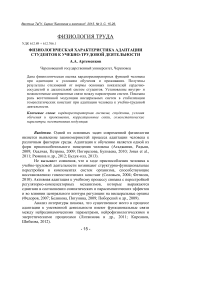

Далее мы проанализировали внутрисистемные корреляции у студентов в обследуемых группах (рис. 1).

По характеру взаимосвязей у юношей, проживающих дома, видно, что ЧСС связана сильными прямыми корреляционными связями с КВ (г = 0,73; р < 0,01), характеризующим деятельность сердечнососудистой системы, и индексом с ИР (г = 0,89; р < 0,01), отражающим нарушения системы кровообращения. У юношей, проживающих в условиях общежития, сохраняется сильная прямая связь между ЧСС и ИР (г = 0,88; р < 0,01). Кроме того, выявлена прямая зависимость системы кровообращения от АП (г = 0,74; р < 0,01) и связь средней силы с КВ (г = 0,60; р < 0,05).

Рис. 1 . Корреляционные плеяды показателей сердечно-сосудистой системы юношей (А) и девушек (Б): в светлых кружках показатели у студентов, проживающих дома, а в заштрихованных - у студентов, проживающих в общежитии. Обозначение показателей см. в раделе «Методика»

Мы обнаружили, что у девушек, проживающих в семьях с родителями, наиболее взаимосвязанными оказались ЧСС и ИР (г = 0,91; р < 0,01). Прямыми связями средней силы ЧСС связана с АП (г = 0,52; р < 0,01) и с КВ (г = 0,51; р < 0,01). АП системы кровообращения положительно слабо коррелирует с КВ (г = 0,41; р < 0,05) и ИР (г = 0,38; р < 0,05). Напротив, у девушек, проживающих в общежитии университета, установлены сильные корреляционные связи между ЧСС и ИР (г = 0,85; р < 0,01), ЧСС и КВ (г = 0,70; р < 0,01). У студенток отмечена слабая связь между КВ и ИР (г = 0,35; р < 0,05).

Результаты, полученные при оценке отклонений от нормы показателей дыхательной системы студентов, проживающих дома с родителями и в общежитии, представлены в табл. 2.

Интересно, что только у 6,7 % юношей 1 курса, проживающих в общежитии, значения ЖЕЛ выше нормы. В норме данный показатель регистрируется у 73,3 % юношей-первокурсников, проживающих в семье родителей, и у 50,0 % юношей-первокурсников, проживающих в общежитии (р < 0,05). В то же время у 43,3 % юношей IV курса, проживающих дома, и у 23,3 % юношей IV курса, проживающих в общежитии, значения ЖЕЛ выше нормы (р < 0,05).

Таблица 2 Удельный вес показателей дыхательной системы, отклоняющихся от нормы, %

|

Объект обследования, место проживания (и= 30) |

Показатели |

|||||

|

ЖЕЛ |

ПШ |

ПГ |

||||

|

выше нормы |

ниже нормы |

выше нормы |

ниже нормы |

выше нормы |

ниже нормы |

|

|

I курс: юноши, дом |

0,0 |

26,7 |

36,6 |

20,0 |

66,7 |

6,6 |

|

юноши, (общежитие) |

6,7 |

43,3 |

43,4 |

26,6 |

43,4* |

16,6 |

|

девушки, дом |

0,0 |

26,7 |

3,3 |

56,7 |

50,0 |

36,6 |

|

девушки, (общежитие) |

0,0 |

36,7 |

10,0 |

66,7 |

43,4 |

33,3 |

|

IV курс: юноши, дом |

43,3 |

10,0 |

66,7 |

0,0 |

50,0 |

16,7 |

|

юноши, (общежитие) |

23,3* |

13,4 |

40,0* |

26,7 |

40,0 |

26,7 |

|

девушки, дом |

10,0 |

10,0 |

33,3 |

46,7 |

40,0 |

33,3 |

|

девушки, (общежитие) |

33,3 |

13,4 |

30,0 |

60,0 |

56,0 |

26,7 |

Примечание. Отличие значения критерия Фишера от значения аналогичного показателя у студентов, проживающих дома: - при р < 0,05; - при р < 0,01.

Сравнительный анализ не выявил существенных различий значений ПШ у юношей I курса, проживающих дома с родителями и в общежитии. При оценке значений данной пробы установлено, что показатель ПШ выше нормы соответственно у 66,7 и 40,0 % юношей IV курса, проживающих дома и в общежитии (р < 0,05). ПГ выше нормы у 66,7 % юношей I курса, проживающих с родителями, и у 43,4 % юношей I курса, проживающих в общежитии (р < 0,05). Как показали исследования, у большинства юношей IV курса, проживающих дома с родителями и в общежитии (50,0 и 40,0 % соответственно), показатели пробы выше нормы.

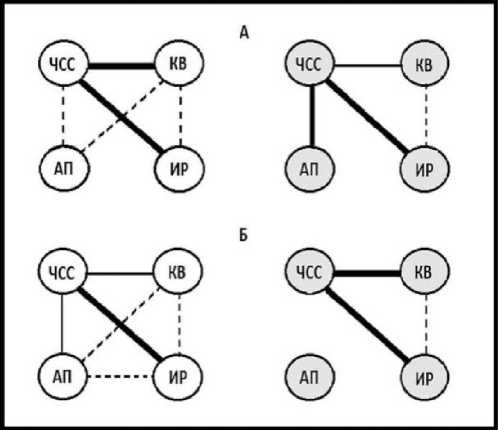

Корреляционный анализ показателей кровообращения и дыхания свидетельствует о том, что у юношей, проживающих дома, наиболее взаимосвязанными оказались внутрисистемные параметры. В меньшей степени взаимодействовали межсистемные показатели (рис. 2).

Сильные связи (г > 0,7) выявляются между АДс и АДд (г = 0,70; р < 0,01), АДс и ПД (г = 0,82; р < 0,01), АДд и АДсрдин (г = 0,91; р < 0,01). СП прямо коррелировал с ИС (г = 0,75; р < 0,01). Проживание юношей в общежитии было также сопряжено с установлением сильных внутрисистемных связей. В меньшей степени взаимосвязанными между собой оказались показатели кровообращения и дыхания, между которыми преобладали слабые связи (0,3 <г< 0,5).

Рис. 2 . Корреляционные связи между параметрами сердечно-сосудистой и дыхательной систем у юношей (А) и девушек (Б), проживающих дома с родителями и в общежитии. Обозначения показателей: 1 - частота сердечных сокращений; 2 - артериальное давление систолическое; 3 - артериальное давление диастолическое; 4 -пульсовое давление; 5 - артериальное давление среднее динамическое; 6 - систолический объем крови; 7 - минутный объем крови; 8 - общее периферическое сопротивление сосудов; 9 - жизненная емкость легких; 10 - должная жизненная емкость легких; 11- соотношение жизненная емкость легких/должная жизненная емкость легких; 12 - проба Штанге; 13 - проба Генчи;

14 - жизненный индекс; 15 - спирометрический показатель; 16 - индекс Скибинской

У девушек, проживающих дома, установлены преимущественно средние и слабые связи между изучаемыми параметрами. Напротив, у девушек, проживающих в общежитии, установлены сильные корреляционные связи: между АДс и АДсрдин (г = 0,82; р < 0,01); между АДд и АДсрдин (г = 0,93; р < 0,01). ЖЕЛ коррелировала с ЖИ (г = 0,70; р < 0,01) и со СП (г = 0,91; р < 0,01). '

Проведенное исследование и физиологическая оценка кардиогемодинамических показателей юношей и девушек, проживающих в разных социально-бытовых условиях, позволяет отметить следующее: 1) у студентов, проживающих в общежитии, наблюдается тенденция к усилению деятельности сердечно-сосудистой системы по сравнению с учащимися, проживающими с родителями; 2) у студентов IV курса отмечается некоторая адаптация деятельности сердечно-сосудистой системы к условиям проживания; 3) у большинства девушек 1 курса, проживающих в общежитии, выявляются отклонения от нормы кардиогемодинамических показателей, в отличие от юношей 1 курса, проживающих в таких же социально-бытовых условиях.

На активизацию симпатического звена в условиях обучения указывают исследования других авторов. Так, О.А. Устименко (2006) выявил вегетативную дистонию по симпатикотоническому типу у 68,0 % обследуемых, а парасимпатикотонию - у 26,0 %, эйтонию -у 6,0 %. Напряжение симпатоадреналовой системы автор считает неспецифической компенсаторной реакцией организма.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть следующее: в большинстве случаев такая реакция в учебно-трудовой деятельности студентов связана со стрессовыми воздействиями; происходит напряжение механизмов адаптации (Токарева, Павленкович, 2011). Анализ вегетативного статуса студентов показывает, что в период экзаменационного стресса вегетативное равновесие смещается в сторону преобладания симпатических влияний на сердце. Студенты-симпатикотоники с централизацией механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма находятся на грани истощения функциональных резервов; у них отмечается неблагоприятное течение процесса адаптации к условиям обучения (Алексеева и др., 2010).

Следует отметить, что ряд показателей дыхания (ЖЕЛ, ПШ, ПГ) у юношей и девушек, проживающих в общежитии, выше, чем у их сверстников, проживающих дома. Возможно, это указывает на несколько иное состояние дыхательной функции, вероятно, связанное с адаптивно-приспособительной деятельностью, направленной на обеспечение учебного труда и быта. Полученные результаты подтверждают выводы о том, что в организме студентов на разных этапах адаптивного приспособления к условиям обучения и проживания формируется функциональная сопряженность с множеством внутри- и межсистемных связей, обеспечивающая компенсацию нарушенных функций.

Имеются сведения, что состояние утомления и переутомления обучающихся неизбежно связано с напряжением высших психических функций (внимание, память, мышление, эмоции), сопровождающихся активизацией структур лимбико-ретикулярного комплекса и сочетающихся с вегетативной лабильностью и психосоматическими жалобами (Якубенко, 2009; Семенкова и др., 2011; Артеменков, 2013).

В этой связи А.Л. Пахочевский с соавт. (2006) справедливо отмечает, что при оценке функционального состояния висцеральных систем и адаптационных резервов необходимо учитывать не столько симпато-парасимпатический баланс, сколько динамику активности отделов ВНС при проведении нагрузочных проб и при адаптации к разным условиям среды. Говорить о реакциях дезадаптации можно только в случае несбалансированности ответа автономной нервной системы.

Заключение. Условия обучения и проживания человека существенно влияют на функциональное состояние кардиореспираторной системы. Кардиогемодинамические показатели студентов являются весьма чувствительными, лабильными и отражают воздействие на организм многочисленных факторов среды.

Вегетативная модуляция кардиореспираторных функций реализуется при большом количестве корреляционных связей, а отклонение от нормы показателей свидетельствует об изменении вегетативно-регуляторного компонента в адаптивно-приспособительной деятельности и сопровождается уменьшением количества корреляций. Таким образом, характеристика взаимосвязанных функций и теснота их связи являются важнейшими критериями, отражающими приспособительную деятельность человека к условиям обучения и проживания.

Можно полагать, что вегетативные паттерны, регистрируемые на периферии, представляют собой проявление динамического равновесия между эрготропными и трофотропными системами. Это равновесие может нарушаться при умственном утомлении и эмоциональном перенапряжении. Условия учебного труда и быта нарушают внутрисистемные и межсистемные отношения функциональных систем, вследствие чего происходит изменение кортико-вегетативной модуляции висцеральных систем и возникновение дезадаптивных расстройств.

Список литературы Физиологическая характеристика адаптации студентов к учебно-трудовой деятельности

- Агаджанян Н.А., Радыш И.В. 2009. Качество и образ жизни студенческой молодежи//Экология человека. № 5. С. 3-8.

- Алексеева Э.А., Шантанова Л.Н., Петунова А.Н., Иванова И.К. 2010. Оценка функционального состояния организма студентов в период экзаменационного стресса//Вестн. Бурятского государственного университета. № 12. С 108-113.

- Артеменков А.А. 2013. Оценка психоэмоционального состояния студентов университета//Гигиена и санитария. № 4. С. 73-76.

- Беликова Р.М., Пятунина О.И. 2009. Проблема адаптации студентов к обучению в вузе//Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. Сер. Естественные науки. № 1. С. 129-130.

- Будук-оол Л.К. 2013. Особенности адаптации к обучению студентов республики Тува//Экология человека. № 5. С. 54-60.

- Горбунов Р.В. 2006. Комплексная оценка функционального состояния организма при психоэмоциональном стрессе//Кубанский научный медицинский вестник. № 9. С. 59-63.

- Есина Е.Ю., Зуйкова А.А. 2013. Взаимосвязь частоты сердечных сокращений с донозологическими изменениями сердца у студентов медицинского вуза//Профилактическая медицина (профилактика заболеваний и укрепление здоровья). Т. 16. № 3. С. 27-32.

- Зуйкова А.А., Петрова Т.Н. 2011. Экспресс-оценка функционального состояния здоровья студентов ВГМА им. Н.Н. Бурденко//Вестн. новых медицинских технологий. Т. 18. № 2. С. 277-279.

- Кирсанов В.М., Шибкова Д.З. 2012. Психофизиологический статус студентов в период адаптации к обучению на факультете коррекционной педагогики//Вестн. Кемеровского гос. ун-та. № 1. С. 99-104.

- Литвинова Н.А., Казин Э.М., Лурье С.Б., Булатова О.В. 2011. Роль индивидуальных психофизиологических особенностей в адаптации к умственной деятельности//Вестн. Кемеровского гос. ун-та. № 1. С. 141-147.

- Осадчая Е.А., Петрова Р.Ф. 2009. Учебный стресс как показатель степени эмоционального напряжения организма студентов в процессе адаптации к вузу//Ученые записки Орловского гос. ун-та. Сер. Естественные, технические и медицинские науки. № 4. С. 40-49.

- Поборский А.Н., Юрина М.А., Павловская В.С. 2010. Функциональные возможности организма студентов, начинающих обучение в неблагоприятных климатогеографических условиях среды//Экология человека. № 12. С. 27-31.

- Погорелова И.Г., Булнаева Г.И. 2010. К вопросу о региональных закономерностях формирования адаптационного состояния студентов курса//Сибирский медицинский журн. Т. 92, № 1. С. 110-112.

- Похачевский А.Л., Михайлов В.М., Груздев А.А. 2006. Функциональное состояние и адаптационные резервы организма//Вестн. Новгородского гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. № 35. С. 11-15.

- Рюмина Е.А., Мищенко Н.В., Трифанова Т.А. 2012. Оценка адаптационных возможностей учащихся второго курса вуза//Здоровье населения и среда обитания. № 5 (230). С. 40-42.

- Семенкова Т.Н., Касаткина Н.Э., Казин Э.М. 2011. Факторы «риска», влияющие на здоровье обучающихся в процессе обучения//Вестник Кемеровского государственного университета. № 2. С. 98-106.

- Соловьев В.Н. 2004. Умственная и физическая работоспособность студентов как фактор адаптации к учебному процессу//Успехи современного естествознания. № 8. С. 69-72.

- Токарева Л.К., Павленкович С.С. 2011. Физическая работоспособность как интегральный показатель функционального состояния и здоровья студентов педагогического вуза//Известия Пензенского гос. пед. ун-та им. В.Г. Белинского. № 25. С. 645-649.

- Устименко О.А. 2006. Функциональное состояние кардиореспираторной системы у лиц юношеского возраста//Бюллетень физиологии и патологии дыхания. № 522. С. 77-78.

- Фетисов А.С. 2010. Проблема адаптации студентов к образовательной деятельности в вузе//Мир образования -образование в мире. № 1. С. 148-156.

- Федоров В.Н. 2007. Вегетативная регуляция кардиоритма у лиц юношеского возраста, проживающих в неблагоприятных экологических условиях Северного Казахстана//Вестн. РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. № 3. С. 53-60.

- Шаханова А.В., Челышкова Т.В., Хасанова Н.Н., Силантьев М.Н. 2008. Функциональные и адаптационные изменения сердечно-сосудистой системы студентов в динамике обучения//Вестн. Адыгейского государственного университета. Сер. 4. Естественно-математические и технические науки. № 9. С. 60-70.

- Якубенко О.В. 2009. Влияние личностных особенностей 17-летних девушек на способность адаптации к изменяющимся условиям обучения//Кубанский научный медицинский вестн. № 4. С. 163-164.

- Jones F.M., Fellows J.L., Horne D.J. 2011. Coping with cancer: a brief report on stress and coping strategies of medical students dealing with cancer patients//Psychooncology. V. 20. No. 2. P. 219-223.