Физиологические характеристики первичного гемостаза у коров во время стельности

Автор: Завалишина С.Ю.

Статья в выпуске: 1 т.241, 2020 года.

Бесплатный доступ

Основой нормального функционирования первичного гемостаза является физиологическая достаточность активности компонентов, обеспечивающих его работу в условиях in vivo. Такой баланс показателей формирует условия для достаточной степени жидкостных свойств крови в капиллярах и на любом этапе онтогенеза. Работа проведена на 47 коровах черно-пестрой породы оптимального функционального статуса, которых обследовали за время стельности 7 раз. У наблюдавшихся коров выявлена закономерная динамика активности сосудисто-тромбоцитарного гемостаза на протяжении времени стельности в результате торможения агрегации тромбоцитов и усиления дезагрегационных возможностей стенок сосудов. Найденную на протяжении наблюдения у коров динамику активности тромбоцитарного и сосудистого компонентов гемостатического процесса следует рассматривать как важный механизм обеспечения у них высокой текучести их крови и обеспечения условий для оптимума трофики плода.

Стельность, коровы, тромбоциты, сосуды, агрегация, дезагрегация

Короткий адрес: https://sciup.org/142224205

IDR: 142224205 | УДК: 616-0051-08:331.1:615.22 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-241-1-90-94

Текст научной статьи Физиологические характеристики первичного гемостаза у коров во время стельности

Первичный гемостаз имеет большое защитное значение в плане сохранения объема крови в сосудистом русле в случае любых повреждений и в плане поддержания нормальной ее реологии в сосудах мелкого калибра. Известно, что тромбоциты и стенки сосудов в любом возрасте функционально связаны друг с другом, в значительной мере определяя агрегатные свойства крови у продуктивных животных в любом возрасте [7]. Достаточность функциональной активности отдельных показателей первичного гемостаза следует считать важным для работы гемостаза в организме в целом и сохранения оптимума передвижения крови в сосудах системы микроциркуляции, обеспечивая достаточность кровоснабжения органов животных в любом возрасте. Большую значимость тромбоцитарно-сосудистые взаимодействия имеют во время беременности, когда плоду требуется значительное количество кислорода и питательных веществ и что сильно определяется активностью компонентов первичного гемостаза в организме матери [4].

В современном сельском хозяйстве большое значение имеет животноводство, обеспечивающее потребности в молоке и говядине, требующееся количество которых постоянно растет. Для увеличения продукции животноводства необходимо продолжение накопления знаний по физиологии крупного рогатого скота с последующим их применением на практике.

Серьезное значение в этом имеет изучение у него сосудистотромбоцитарных взаимодействий на протяжении всего онтогенеза животных. Особую биологическую значимость гемоста- тические свойства тромбоцитов и сосудов имеют в течение стельности. Однако до сих пор они изучены недостаточно, не смотря на их огромное значение в формировании условий, требующихся для создания оптимума жизненных процессов у плода [8]. Ввиду огромной физиологической и экономической значимости процесса вынашивания беременности коровами и низкой степени изученности состояния первичного гемостаза в ходе нее было решено выяснить функциональные особенности тромбоцитарного и сосудистого компонентов гемостаза у коров в течение нормальной стельности.

Цель – установить физиологические особенности первичного гемостаза у коров на протяжении этапа стельности.

Материал и методы исследований. Работа выполнена в полном соответствии с нормами этики определенными Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и иных научных целях (была принята в Страсбурге 18 марта 1986 года и полностью была одобрена в Страсбурге 15 июня 2006 года) и поддержана локальным комитетом по этике Российского государственного социального университета (протокол № 11 от 17 января 2019 г.).

Исследование проведено на 47 здоровых стельных коровах черно-пестрой породы, которые были обследованы: в день осеменения и в течение стельности, на 45-е, 90-е, 135-е, 180-е, 230-е и 280-е сутки этого состояния.

У взятых в исследование коров оценивали агрегационную активность тромбоцитов (АТ) [7] в отношении ряда индукторов: АДФ (0,5×10-4 М.), коллагена (раз- ведение 1:2 основной суспензии), тромбина (0,125 ед/мл.), ристомицина (0,8 мг/мл) (производство фирмы «Ренам»), адреналина (5,0×10-6 М, производство Гедеон Рихтер) и ряда сочетаний индукторов: АДФ и адреналина; АДФ и коллагена; коллагена и адреналина; АДФ и тромбина в аналогичных концентрациях в плазме, подвергшейся стандартизации по уровню в ней тромбоцитов до величины 200х109 тромбоцитов в 1 литре.

Активность превращения арахидоновой кислоты в тромбоцитах коров и функциональная готовность ферментов тромбоцитов циклооксигеназы и тромбоксан-синтетазывыясняли с помощь трех переносных проб путем оценки в них на фотоэлектроколориметре агрегации тромбоцитов [2].

Осуществлялась количественная оценка уровня в тромбоцитарных гранулах АТФ и АДФ, регистрировалась степень их секреции в условиях тромбоцитарной активации (применение коллагена) и выяснялись тромбоцитарные уровни актина и миозина [2]. Активность сосудистого гемостаза у коров оценивали по антиагрегационным свойствам стенок сосудов, регистрируемых по АТ в плазме, взятой после проведения временной венозной окклюзии и в плазме, взятой без нее со всеми индукторами и их сочетаниями путем вычисления величины индекса антиагрегационной активности стенки сосуда (ИААСС) в ходе деления времени развития АТ в плазме после венозного застоя на длительность АТ в плазме, взятой без него [1]. Результаты исследований обработаны критерием (td) Стьюдента.

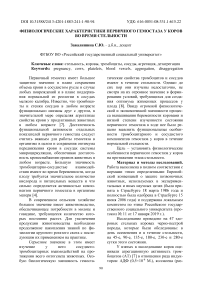

Результаты исследований. В проведенном исследовании у стельных коров в крови отмечалось оптимальное содержание тромбоцитов. В самом начале стельности у коров АТ в ответ на коллаген возникала за 22,9±0,16 с, постепенно тормозясь к 135-м суткам стельности, а затем увеличиваясь дополнительно до конца наблюдения (27,9±0,19 с). Сходные изменения АТ у стельных коров выявлены в ответ на АДФ (возросла на 15,1 %) и на индуктор ристомицин (возросла на 13,9%), немного позднее наступая в ответ на действие тромбина (возросла на 11,3 %) и на адреналин (возросла на 7,5 %). Агрегационный ответ тромбоцитов в отношении испытанных комбинаций агонистов у обследованных коров также тормозился по мере увеличения у них срока стельности (Табл.1).

Важным механизмом, способствующим замедлению агрегации тромбоцитов у коров в течение стельности, можно считать имеющееся у них ослабление превращения в тромбоцитах арахидоновой кислоты в тромбоксан, на что косвенно указывало уменьшение степени АТ в простой пробе переноса (уменьшение на 29,0 %). Этот эффект обеспечивался одновременным понижением активности тромбоцитарных тромбоксансинтетазы и циклооксигеназы. Сокращение активности циклооксигенезы тромбоцитов на протяжении стельности составляло 8,2 %, достигая к концу наблюдения 81,8±0,36 %. Функциональные возможности тромбоксансинтета-зы у обследованных коров за все время наблюдения понизилась на 18,1 %, достигнув уровня 42,6±0,17 %.

На протяжении стельности количество АТФ в гранулах тромбоцитов коров постепенно уменьшалось с 5,87±0,07 мкмоль/109 тромбоцитов до 5,58±0,13 мкмоль/109 тромбоцитов. Аналогичную динамику претерпело содержание в тромбоцитах АДФ, понижавшееся с 3,71±0,11 мкмоль/109 тромбоцитов до 3,39±0,15 мкмоль/109 тромбоцитов. Выраженность их секреции из тромбоцитов коров постепенно ослабевала, соответственно с 42,7±0,26 % и 52,7±0,24 % в день осеменения до величин, соответственно, 37,6±0,24 % и 47,8±0,23 % к концу наблюдения. Содержание белка актина и миозина в не подвергшихся активации тромбоцитах у коров в исходе наблюдения достигало 37,8±0,19% и 18,5±0,12% к общему белку в тромбоцитах, медленно уменьшалось к 280 суткам стельности до величин 32,6±0,25% и 16,3±0,09% к общему белку в тромбоцитах. За время стельности у коров зарегистрировано нарастание степени контроля сосудов над активностью АТ.

Максимальным ИААСС оказался в отношении АДФ. Немного ниже значение ИААСС отмечено в отношении коллагена и адреналина. Значения ИААСС в случае тромбина и ристомицина оказались еще меньше. Несколько ниже ИААСС были для сочетаний агонистов. Они также имели склонность к росту на протяжении всей стельности (Табл. 1).

Таблица 1 – Параметры первичного гемостаза у коров в течение стельности

|

Учитываемые величины |

Сроки стельности, в днях n=47, M±m |

||||||

|

осеменение |

45 |

90 |

135 |

180 |

230 |

280 |

|

|

Агрегация тромбоцитов с АДФ, с |

31,9± 0,18 |

32,0± 0,22 |

32,8± 0,20 |

33,8± 0,19 |

35,0± 0,23 |

36,1± 0,26 |

37,6± 0,24 |

|

Агрегация тромбоцитов с кол лагеном, с |

22,9± 0,16 |

23,0± 0,14 |

23,6± 0,18 |

24,8± 0,21 |

25,7± 0,24 |

26,8± 0,23 |

27,9± 0,19 |

|

Агрегация тромбоцитов с тромбином, с |

44,6± 0,12 |

44,7± 0,20 |

45,1± 0,16 |

46,1± 0,27 |

47,7± 0,29 |

49,0± 0,31 |

50,3± 0,26 |

|

Агрегация тромбоцитов с ристомицином, с |

39,6± 0,19 |

39,8± 0,15 |

40,6± 0,21 |

41,8± 0,24 |

42,7± 0,28 |

44,3± 0,23 р<0,05 |

46,0± 0,24 р<0,05 |

|

Агрегация тромбоцитов с адреналином, с |

86,4± 0,31 |

86,7± 0,27 |

87,5± 0,25 |

89,2± 0,29 р<0,05 |

90,6± 0,32 |

91,4± 0,35 |

93,4± 0,37 р<0,05 |

|

Агрегация тромбоцитов с АДФ и адреналином, с |

29,2± 0,16 |

29,4± 0,17 |

30,4± 0,12 |

31,7± 0,15 |

32,8± 0,17 |

33,9± 0,12 |

35,6± 0,19 р<0,05 |

|

Агрегация тромбоцитов с АДФ и коллагеном, с |

20,4± 0,12 |

20,5± 0,14 |

21,4± 0,16 |

22,3± 0,09 |

23,4± 0,13 |

24,5± 0,15 |

25,7± 0,23 |

|

Агрегация тромбоцитов с адреналином и коллагеном, с |

21,2± 0,11 |

21,3± 0,17 |

22,6± 0,22 |

23,5± 0,18 |

24,4± 0,15 |

25,6± 0,20 |

27,2± 0,18 р<0,05 |

|

Агрегация тромбоцитов с АДФ и тромбином, с |

20,7± 0,12 |

20,8± 0,15 |

21,6± 0,13 |

23,2± 0,15 |

24,6± 0,17 |

26,0± 0,22 р<0,05 |

28,1± 0,14 р<0,05 |

|

ИААСС с АДФ |

1,89± 0,12 |

1,89± 0,08 |

1,91± 0,06 |

1,93± 0,07 |

1,94± 0,09 |

1,96± 0,05 |

1,98± 0,08 |

|

ИААСС с коллагеном |

1,77± 0,06 |

1,77± 0,04 |

1,78± 0,07 |

1,80± 0,05 |

1,82± 0,09 |

1,84± 0,07 |

1,87± 0,04 р<0,05 |

|

ИААСС с тромбином |

1,64± 0,10 |

1,64± 0,07 |

1,65± 0,08 |

1,67± 0,09 |

1,69± 0,10 |

1,71± 0,08 |

1,74± 0,12 р<0,05 |

|

ИААСС с ристомицином |

1,66± 0,06 |

1,67± 0,04 |

1,68± 0,07 |

1,70± 0,04 |

1,72± 0,07 |

1,74± 0,09 |

1,77± 0,06 р<0,05 |

|

ИААСС с адреналином |

1,77± 0,11 |

1,78± 0,06 |

1,80± 0,08 |

1,83± 0,07 р<0,05 |

1,86± 0,05 р<0,05 |

1,90± 0,06 р<0,05 |

1,93± 0,09 р<0,05 |

|

ИААСС с АДФ и адреналином |

1,58± 0,03 |

1,59± 0,05 |

1,62± 0,04 р<0,05 |

1,64± 0,08 |

1,67± 0,10 р<0,05 |

1,70± 0,09 р<0,05 |

1,74± 0,07 р<0,05 |

|

ИААСС с АДФ и коллагеном |

1,49± 0,10 |

1,50± 0,06 |

1,53± 0,08 р<0,05 |

1,54± 0,08 |

1,56± 0,09 |

1,59± 0,10 р<0,05 |

1,61± 0,12 |

|

ИААСС с адреналином и кол лагеном |

1,62± 0,12 |

1,62± 0,07 |

1,64± 0,08 |

1,66± 0,05 |

1,68± 0,04 |

1,70± 0,05 |

1,73± 0,10 р<0,05 |

|

ИААСС с АДФ и тромбином |

1,49± 0,05 |

1,49± 0,03 |

1,52± 0,10 |

1,54± 0,06 |

1,56± 0,08 |

1,59± 0,07 р<0,05 |

1,63± 0,10 р<0,05 |

Условные обозначения: р – достоверность динамики регистрируемых показателей

Гематологические показатели рас- ные интегративные маркеры состояния ор- сматриваются в настоящее время как важ- ганизма крупного рогатого скота. Большое

информативное значение имеют параметры системы гемостаза. Их баланс в значительной мере отражает общее состояние всего организма. Оптимум гемостаза обеспечивает нормальное состояние реологических свойств крови в мелких сосудах, а значит оптимум трофики тканей [3]. Большое биологическое значение имеет состояние системы гемостаза у млекопитающих в течение беременности и особенно тромбоцитарно-сосудистого его компонентов.

Регистрация времени наступления агрегации тромбоцитов в ответ на отдельные индукторы и некоторые их физиологические сочетания дает возможность проследить у коров в ходе стельности постепенное ослабление тромбоцитарной чувствительности к ним.

Сходную динамику претерпевают у коров в этом состоянии адгезивная способность тромбоцитов во многом за счет снижения уровня содержания в их крови молекул фактора Виллебранда, обеспечивающего процесс адгезии тромбоцитов. Без сомнения, это сочетается у них с уменьшением плотности рецепторов к нему – (GPIв) на наружных их мембранах [1].

На уменьшение уровня фактора Виллебранда в крови стельных коров говорило постепенное замедление агрегации тромбоцитов у них в ответ на ристомицин, способный взаимодействовать с тромбоцитами, исходно с субэндотелиальными волокнами сосудов. Соединяясь одной частью молекулы к нити коллагена, а другой к тромбоцитарному гликопротеиду I в, фактора Виллебранда на кровяной пластинке возникает цепочка связи коллаген – фактор Виллебранда – GPIв [5]. На основе этого становится ясно понижение за время стельности количества таких рецепторов на мембранах тромбоцитов коров.

Уменьшение чувствительности кровяных пластинок в отношении отдельных агонистов и их сочетаний без сомнения во многом вызвано уменьшением количества на тромбоцитах фибриногеновых рецепторов (GPIIв-IIIа), активности тромбоцитарных фосфолипаз А2 и С, выраженности синтеза тромбоксана, интенсивности актино- и миозинообразования, а также степени секреции аденозинфосфатов из тромбоцитарных гранул на протяжении всей стельности [6].

Найденная тенденция к росту антиагрегационных свойств стенок сосудов у стельных коров во многом связано с нарастанием синтеза в них простациклина и NO [9], способных создавать условия для высокой степени доставки кислорода и питательных веществ к тканям плаценты.

Заключение. После успешного осеменения у коров развивается ряд закономерных изменений в сосудистотромбоцитарном гемостазе, направленные на формирование условий для успешного развития плода. Данные изменения углубляются по мере увеличения у коров срока стельности. Наступающие изменения в ходе стельности в гемостазе коров заключаются в снижении уровня активности тромбоцитарного и нарастании функциональной готовности сосудистого компонента гемостаза, создавая высокую степень перфузии микрососудов и за счет этого высокий уровень анаболизма в тканях растущего плода.

Резюме

Основой нормального функционирования первичного гемостаза является физиологическая достаточность активности компонентов, обеспечивающих его работу в условиях in vivo. Такой баланс показателей формирует условия для достаточной степени жидкостных свойств крови в капиллярах и на любом этапе онтогенеза. Работа проведена на 47 коровах черно-пестрой породы оптимального функционального статуса, которых обследовали за время стельности 7 раз. У наблюдавшихся коров выявлена закономерная динамика активности сосудисто-тромбоцитарного гемостаза на протяжении времени стельности в результате торможения агрегации тромбоцитов и усиления дезагрегационных возможностей стенок сосудов. Найденную на протяжении наблюдения у коров динамику активности тромбоцитарного и сосудистого компонентов гемостатического процесса следует рассматривать как важный механизм обеспечения у них высокой текучести их крови и обеспечения условий для оптимума трофики плода.

Список литературы Физиологические характеристики первичного гемостаза у коров во время стельности

- Баркаган, З.С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза: справочное издание / З.С. Баркаган, А.П. Момот. - М.: Ньюдиамед, 2008. -292 с.

- Ермолаева, Т.А. Программа клинико-лабораторного обследования больных тромбоцитопатиями / Т.А. Ермолаева, О.Г. Головина, Т.В. Морозова. - СПб., 1992. - 25 с.

- Краснова, Е.Г. Основы функционирования тромбоцитов / Е.Г. Краснова, Н.В. Кутафина // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2015. - № 8. - С. 6-18.

- Максимов, В.И. Оценка тромбоцитарных функций у телят и поросят в раннем онтогенезе / В.И. Максимов, И.Н. Медведев // Ветеринария. - 2008. - № 11. - С. 50-54.

- Медведев, И.Н. Динамика тромбоцитарной активности в раннем онтогенезе поросят / И.Н. Медведев // Зоотехния. - 2008. - № 9. - С. 27-28.

- Ткачева, Е.С. Реакции тромбоцитов крупного рогатого скота на аквапунктуру / Е.С. Ткачева, Ю.Л. Ошуркова // Молочнохозяйственный вестник. - 2012. - № 2(6). - С.18-21.

- Шитикова, А.С. Тромбоцитопатии врожденные и приобретенные / А.С. Шитикова. - Санкт-Петербург, 2008. - 384 с.

- Kutafina, N.V. Platelet Aggregation in Clinically Healthy Persons of the Second Coming-of-Age Living in the Kursk Oblast / N.V. Kutafina, I.N. Medvedev // Advances in Gerontology. - 2015. - Т.5, № 4. - С. 267270.

- Vorobyeva, N.V. Physiological Reaction of Erythrocytes' Microrheological Properties on Hypodynamia in Persons of the Second Mature Age / N.V. Vorobyeva // Annual Research & Review in Biology. - 2017. - № 20(2). - P. 1-9. DOI: 10.9734/ARRB/2017/37718