Физиологические особенности и резервы сердечно-сосудистой системы профессиональных спортсменок в прединволютивном периоде

Автор: Ахметов Султан Меджидович, Погодина Светлана Владимировна, Манолаки Вячеслав Григорьевич, Алексанянц Гайк Дереникович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель. Анализ физиологических особенностей и резервов сердечно-сосудистой системы профессиональных спортсменок прединволютивного (37-45 лет) и репродуктивного (16-26 лет) возрастных диапазонов. Материалы и методы. Обследованы высококвалифицированные спортсменки, не принимающие оральные контрацептивы, со средней продолжительностью менструального цикла 28-30 дней (представители длинных дистанций в беге и плавании) прединволютивного (37-45 лет, n = 18) и репродуктивного (16-26 лет, n = 32) периодов. Проведены иммуноферментный анализ содержания гонадотропных и половых гормонов, иммунохроматографический in vitro тест на овуляцию, анализ вариабельности сердечного ритма, анализ реограмм центральной гемодинамики, велоэргометрический тест ступенчато-возрастающей нагрузки, статистический анализ данных. Результаты. Физиологически обоснована функциональная способность сердечно-сосудистой системы женщин прединволютивного периода адаптироваться к напряженным физическим нагрузкам в профессиональном спорте. В прединволютивном периоде спортсменок установлено относительное снижение активности центрального и автономного механизмов регуляции сердечного ритма, формирование наиболее благоприятного периода автономной регуляции с 20-го по 22-й день, что можно считать регуляторным резервом. При этом резервы кардиального и сосудистого звеньев в достижении высокого функционального уровня сердечно-сосудистой системы относительно снижены, а напряжение более выражено в сосудистом звене. Заключение. У профессиональных спортсменок 37-45 лет во второй половине ановуляторного менструального цикла определены физиологические особенности проявления резервных и компенсаторных эффектов на уровне регуляторного, кардального и гемодинамического звеньев сердечно-сосудистой системы, что необходимо учитывать в дозировании высокоинтенсивных нагрузок.

Прединволютивный период, профессиональные спортсменки, сердечно-сосудистая система, физиологические резервы

Короткий адрес: https://sciup.org/147231828

IDR: 147231828 | УДК: 612.621.31-055.2:796.015.6 | DOI: 10.14529/hsm18s07

Текст научной статьи Физиологические особенности и резервы сердечно-сосудистой системы профессиональных спортсменок в прединволютивном периоде

Актуальность. В настоящее время имеет место формирование устойчивой потребности социально-активных женщин в продолжительном проявлении профессиональных возможностей на высоком уровне [1]. В профессиональном спорте отмечается феномен расширения возрастных границ спортсменок, демонстрирующих высокий уровень достижений в диапазоне четвертого десятилетия (40+ лет), то есть в нисходящем периоде развития [3, 7]. При этом известно, что в женском организме инволютивно-возрастные сдвиги связаны со снижением адаптивнорегуляторных резервов в связи с интенсивными изменениями в системе гипоталамус-гипофиз-гонады (падение гонадной активности, деструктуризация овариально-менструаль- ного цикла и увеличение количества ановуля-торных циклов) [2, 9], которые являются ведущими в повышении риска развития сердечно-сосудистых расстройств [4, 12]. Присутствие в профессиональном спорте женщин прединволютивного периода вскрывает и актуализирует для возрастной физиологии и спортивной практики проблему функциональной способности сердечно-сосудистой системы (ССС) женского организма адаптироваться к напряженным физическим нагрузкам в столь зрелом возрасте [6]. С практической точки зрения это важно для выявления физиологических факторов формирования высокого функционального уровня ССС женского организма при длительных физических воздействиях вплоть до позднего онтогенеза

[13] и при этом факторов риска снижения регуляторных, гемодинамических и кардиальных резервов [10]. В связи с этим принципиально необходим анализ функциональных характеристик ССС профессиональных спортсменок в широких возрастных границах путем сравнения состояния ССС спортсменок разных возрастных периодов. Целью работы явился анализ физиологических особенностей и резервов ССС профессиональных спортсменок прединволютивного (37–45 лет) и репродуктивного (16–26 лет) возрастных диапазонов.

Материалы и методы. Обследованы высококвалифицированные спортсменки, не принимающие оральные контрацептивы, со средней продолжительностью менструального цикла (МЦ) 28–30 дней (представители длинных дистанций в беге и плавании) прединво-лютивного периода (группа с ановуляторным менструальным циклом (АМЦ) 37–45 лет, n = 18) и репродуктивного периода (группа с овариально-менструальным циклом (ОМЦ) 16–26 лет, n = 32). Исследование содержания гормонов проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа (иммунофер-ментный полуавтоматический планшетный фотометр Stat Fax 2100, термостат (инкубатор) – шейкер на 2 планшета Stat Fax 2200, Awareness Technology, США). Для определения содержания эстрадиола (Е2) использовали набор реагентов Estradiol ELISA Kit (The Cal-biotech, Inc (CBI), США, референтные значения эстрадиола – 10–370 пг/мл). Для определения содержания фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов применяли наборы реагентов Гонадотропин ИФА-ЛГ и ДС-ИФА-гонадотропины-ФСГ (ЗАО «Алкор Био», Россия). Иммунохромато-графический одностадийный in vitro тест на овуляцию OVUPLAN LUX проводили для определения овуляции [8]. Вегетативную регуляцию и функции кардиогемодинамики исследовали реографическим методом на восьмиканальном тетраполярном реографе РЕОКОМ Стандарт (ХАИ-МЕДИКА, Украина). Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) осуществляли путем записи ЭКГ с регистрацией 5-минутных фрагментов кардио-интервалограммы (КИГ). Для обработки КИГ применяли статистический анализ следующих показателей: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); SDNN – стандартное отклонение средних значений NN интервалов; квад- ратный корень из суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов (RMSSD, мс); число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в % к общему числу кардиоинтервалов в массиве (pNN50, n). Также анализ ВСР проводили путем построения гистограмм распределения R-R-интервалов и определения показателей: моды (Мо) – наиболее часто встречающееся значение R-R (мс), амплитуды моды (АМо) – количество R-R, соответствующих значению моды (n), расчета индекса напряжения регуляторных систем (ИН) [10, 11]. Спектральный анализ волновой структуры ритма сердца применяли для определения мощности и соотношения трех видов волн различной частотной характеристики: с высокочастотными колебаниями (HF) в границах от 0,15 до 0,4 Гц, низкочастотными колебаниями (LF) в границах от 0,04 до 0,15 Гц и колебаниями очень низкой частоты (VLF) в границах от 0 до 0,04 Гц. В качестве изучаемых гемодинамических показателей использовали: ударный объём крови (УОК, мл), ударный индекс (УИ, мл/кг) минутный объём крови (МОК, л/мин), сердечный индекс (СИ, л/мин/м2); общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин·с–1м–5), работоспособность левого желудочка (РЛЖ, кгм), систолическое артериальное давление (АДсист., мм рт. ст.), диастолическое артериальное давление (АДдиаст., мм рт. ст.). Исследуемые показатели ССС изучались в исходном состоянии и при выполнении велоэргометриче-ского теста ступенчато-возрастающей нагрузки (велоэргометр Kettler, Германия), в котором по параметрам мощности, интенсивности и продолжительности воздействия моделировались поровые режимы работы – аэробный, аэробно-анаэробный, анаэробно-аэробный. Все показатели определялись в разных периодах МЦ. За менструальный период принимали с 1-го по 2-й день от начала МЦ, за постменструальный – с 8-го по 9-й день, за овуляторный – с 13-го по 16-й день, за постовуляторный – с 20-го по 22-й день, за предменструальный – с 26-го по 27-й день [5]. Результаты исследований обработаны с применением программного обеспечения Statistica 10.0. Проверка соответствия данных закону нормального распределения проводилась с помощью критерия Шапиро – Уилка. Далее определяли среднее значение исследуемых величин и ошибку среднего арифметического. Статистически значимые различия определя- лись с помощью t-критерия Стьюдента, значимые различия считались при р < 0,05. В случае, когда статистические данные не подчинялись закону нормального распределения, анализ проводили по показателям медианы (Ме), 25 и 75 % процентилей, минимального и максимального значений [min; max]. Статистически значимые различия определяли, используя критерий Т-Вилкоксона и U-критерий Манна – Уитни, значимыми различия считались при р < 0,05. Также использовался корреляционный анализ и определение коэффициента корреляции (r) Пирсона с учетом поправки Бонферрони для множественных сравнений. Все спортсменки дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании, что было одобрено комитетом по биоэтике Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Результаты и обсуждение. Анализ репродуктивного статуса спортсменок выявил низкую степень сохранности овариально-менструальной функции в диапазоне 37–45 лет. В частности, у спортсменок данного возрастного диапазона в in vitro тесте OVUPLAN LUX был установлен отрицательный результат в 72 % случаях, что свидетельствовало о преимущественно ановуляторном характере менструального цикла. Также у спортсменок 37–45 лет регистрировали уровень ФСГ на 2–3-й день менструации – 25,4 ± 1,42 мМЕ/мл и содержание ЛГ в межменструальный период – 70,9 ± 4,49 мМЕ/мл, что превышает значения нормы для репродуктивного возраста. В свою очередь, у спортсменок 16–26 лет положительный результат в in vitro тесте регистрировали в 100 % случаях, что подтверждало наличие овуляции и овариальноменструального характера цикла. В результате изучения уровня содержания эстрадиола (Ме [min; max]) установлено, что у спортсменок 16–26 лет с ОМЦ содержание эстрогенов в организме находилось в диапазоне нормы, установленной для репродуктивного возраста. Овуляторный пик Е2 в сыворотке крови наблюдали на 13–16-й день от начала МЦ (соответственно Е2 = 103,815 [80,03; 139] пг/мл). Далее, в период с 20-го по 22-й день от начала МЦ происходило снижение содержания Е2 до 94 [70; 113,95] пг/мл, и в период с 26-го по 27-й день от начала МЦ содержание Е2 снижалось до значений 74 (50; 91) пг/мл). У спортсменок 37–45 лет с АМЦ пик Е2, характерный для овуляции, не выявлен. Также в этой возрастной группе спортсменок относительно периода с 1-го по 3-й день от начала МЦ отмечено снижение содержания Е2 в периоды с 8-го по 9-й и с 13-го по 16-й день (величины Е2 (Ме [min; max]) соответственно равны 86 [79; 94] и 93 [86; 96] пг/мл). То есть у спортсменок 37–45 лет установлен сбой оптимального для репродуктивного возраста соотношения в содержании гонадотропных и половых гормонов и перестройка овариально-менструального цикла на ановуляторный.

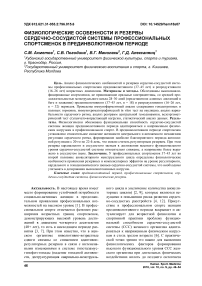

Оценка вегетативной регуляции спортсменок в исходном состоянии, проведенная путем статистического анализа ВСР, показала, что величина SDАNN, характеризующая уровень интегральной нейрогуморальной регуляторной активности, в диапазоне 37–45 лет была сравнительно низкой, что говорит о тенденции снижения регуляторных резервов [11]. При этом достоверное снижение SDАNN до значений 36,8 ± 2,09 (р < 0,01) определено в период с 13-го по 16-й день. У спортсменок 16–26 лет с ОМЦ достоверное снижение величины SDАNN до значений 46,5 ± 1,32, р < 0,05 определено в предменструальном периоде. Также отмечено, что в предменструальном периоде у всех спортсменок величина SDАNN не имела достоверных различий (ОМЦ – 46,5 ± 1,32; АМЦ – 49,8 ± 2,69, р > 0,05). Анализ соотношения симпато-парасимпатических влияний выявил наиболее выраженные групповые различия в величинах показателя pNN50, диапазон значений которого у спортсменок 37–45 лет находился в пределах от 8,5 ± 4,66 до 17,0 ± 1,66 %, а у спортсменок 16–26 лет в пределах от 17,4 ± ± 2,76 до 42,1 ± 3,22 %, что говорит о снижении парасимпатических влияний к 37–45 годам. Необходимо отметить, что в предменструальном периоде у спортсменок 16–26 лет определено значимое снижение pNN50 до наименьшей величины 17,4 ± 2,76 % (р < 0,05) и отсутствие достоверных различий данной величины от значения аналогичного параметра в возрасте 37–45 лет. Показатели, характеризующие симпато-адреналовые влияния, имели сравнительно высокие значения у спортсменок 37–45 лет, что говорит о большем напряжении нейро-гормональных адаптационных механизмов у последних. Так, диапазон значений ИН у спортсменок 37–45 лет находился в пределах 206,0 ± 50,95 и 408,8 ± ± 199,00 усл. ед., а у спортсменок 16–26 лет – в пределах 19,4 ± 2,79 и 53,3 ± 24,71 усл. ед. (р < 0,001, р < 0,01). У спортсменок 16–26 лет имело место достоверное увеличение ИН перед менструацией, тем не менее в данном периоде различия величины ИН в возрастных группах спортсменок статистически не значимы (при ОМЦ – 168,7 ± 9,40 усл. ед.; при АМЦ – 190,8 ± 5,96 усл. ед., р > 0,05). Спектральный анализ ВСР выявил значимые групповые различия в показателе мощности колебаний в спектре VLF-волн, который у спортсменок 37–45 лет имел сравнительно низкие значения относительно 16–26 лет. То есть при возрастном снижении овариальноменструальной функции у спортсменок определяется относительное снижение централизации управления сердечным ритмом. В свою очередь, у спортсменок 16–26 лет выявлено два пика повышения значений мощности VLF-волн – в постменструальном и постовуляторном периодах, где регистрировали повышение эстрогенной насыщенности (рис. 1 А). В предменструальном периоде значения мощности VLF-волн в возрастных группах спортсменок не достоверны.

Значения мощности LF-волн, характеризующие степень симпатических влияний, значимо повышались во всех группах спортсменок в период с 8-го по 16-й день, где имеет место сравнительно высокое содержание эстрогенов при ОМЦ. При этом у спортсменок 16–26 лет с ОМЦ значения мощности LF-волн были достоверно больше, относительно 37–45 лет. Это свидетельствует о сравнительно высоком уровне симпатических влияний при относительно высокой гонадной активности. В предменструальном периоде различия в значениях величин мощности LF-волн в возрастных группах спортсменок не достоверны.

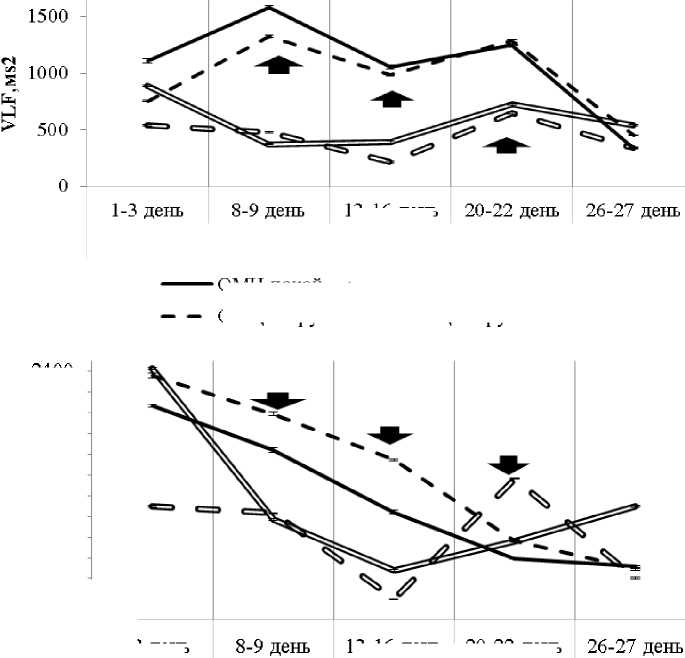

Анализ величин мощности НF-волн, характеризующих степень парасимпатических влияний, выявил относительно низкие значения у спортсменок 37–45 лет, что говорит о снижении резервов автономной регуляции у последних. В диапазоне 37–45 лет установлено достоверное повышение значений мощности НF-волн во второй половине АМЦ – в период с 20-го по 22-й день, а в диапазоне 16–26 лет в первой половине ОМЦ – в период с 8-го по 16-й день (рис. 1 Б), что позволяет считать эти периоды как благоприятные для проявления потенциала регуляторных резервов.

Дозированная физическая нагрузка, вы- полняемая в высокоинтенсивном анаэробноаэробном режиме, является критерием, определяющим истинные резервы вегетативного и автономного механизмов регуляции сердечного ритма. При данной нагрузке установлено снижение значений мощности VLF-волн у спортсменок 16–26 лет в первой половине ОМЦ, а в 37–45 лет – во второй половине АМЦ (рис. 1 А). Также в условиях высокоинтенсивной нагрузки определено достоверное повышение значений мощности LF-волн у всех спортсменок во второй половине МЦ, что говорит об относительном напряжении быстрого механизма автономной регуляции. Значения мощности HF-волн достоверно увеличиваются при анаэробно-аэробном режиме нагрузки у спортсменок 16–26 лет в период с 8-го по 16-й день, а у спортсменок 37–45 лет с АМЦ – во второй половине цикла с 20-го по 22-й день (рис. 1 Б), что в данных периодах создает условия для повышения резервов медленного механизма автономной регуляции. Анализ кардиогемодинамических функций в условиях высокоинтенсивного режима нагрузки позволил дифференцировать резервные возможности циркуляторного и кардиального звеньев ССС спортсменок. В диапазоне 37–45 лет отмечено повышение РЛЖ до 86,71 ± 2,43 % (р < 0,05) при относительно высоком повышении величины МОК на 172,32 ± 6,14 % (р < 0,01) в период с 20-го по 22-й день, тогда как в диапазоне 16–26 лет повышение РЛЖ регистрировали в период с 8-го по 16-й день в пределах 102,34 ± 5,54 – 181,09 ± 9,02 % (р < 0,05, р < 0,001), при этом величины МОК возрастали в пределах 148 %. То есть в возрастной группе спортсменок 37–45 лет отмечали меньший прирост РЛЖ при наибольшей интенсивности кровотока, что говорит о сравнительно низкой активности кардиального и гиперактивности циркуляторного компонентов в достижении приспособительного результата.

В то же время у спортсменок 16–26 лет показаны отрицательные инотропные эффекты, выражающиеся в снижении РЛЖ в периоды второй половины ОМЦ (до предела 63,07 ± ± 2,62 – 27 ± 1,18 %, р < 0,05, р < 0,01), тогда как у спортсменок 37–45 лет отмечены признаки снижения сократительной способности миокарда в предменструальном периоде до 69,26 ± 2,56 %, р < 0,05. Выявленные особенности кардиогемодинамических ответов у спортсменок 37–45 и 16–26 лет в соответст-

А)

Б)

Дни МЦ

S

1-3 день

13-16 день

20-22 день

13-16 день

ОМЦ покой *----*АМЦ покой

ОМЦ нагрузка™ ° АМЦ нагрузка

2400 2200

2000 1800 1600 1400

1200 щ 1000 800 600 400 200 0

— ОМЦ покой

--ОМЦ нагрузка

Dhh МЦ

*----• АМЦ покой

= ° АМЦ нагрузка

Рис. 1. Хронобиологические особенности спектральных характеристик ВРС у профессиональных спортсменок 37–45 лет с АМЦ и 16–26 лет с ОМЦ Fig. 1. Chronobiological features of HRV characteristics (HF – high-frequency, VLF – very-low frequency) in professional female athletes aged 37–45 (anovulatory cycle) and 16–26 (ovarian-menstrual cycle): straight line – at rest; intermittent line – under load вующие периоды АМЦ и ОМЦ по качеству аналогичны сдвигам вегетативной регуляции ССС. Однако у спортсменок 37–45 лет резервы кардиального и циркуляторного звеньев в достижении высокого функционального уровня ССС снижены, что особенно выражено в циркуляторном звене.

Эффекты физиологических особенностей ССС также могут быть исследованы на уровне организации системных компонентов, который отражает функциональную активность системы в достижении полезного приспособительного результата. Изучение организации функций ССС проводилось с использованием анализа множественных корреляционных взаимосвязей между показателями блоков ВСР и кардиогемодинамики [14]. При анализе корреляционных матриц нами показаны изменения суммы статистически значимых коэффициентов корреляции (СКК) у спортсме- нок 37–45 и 16–26 лет в динамике АМЦ и ОМЦ. У спортсменок 37–45 лет относительно высокие значения СКК – 44,02 приходятся на менструальный и предменструальный периоды (соответственно 44,2 и 24,48). Очевидно, что менструальный и предменструальный периоды для спортсменок данной возрастной группы являются в большей степени напряженными, поскольку увеличение СКК говорит о повышении жесткости связей между компонентами системы. В свою очередь сравнительно низкие значения этого показателя зарегистрированы в период с 13-го по 16-й (8,37) и с 20-го по 22-й (14,7) день. Учитывая, что у данной категории спортсменок характер менструального цикла является ановулятор-ным, то, по нашему мнению, середина АМЦ является «переломным» периодом для изменения эндокринной ситуации в условиях, когда овуляция не происходит. Это требует ре- гуляторной перестройки в адаптивных системах, что в ССС проявляется в изменении количества внутри- и межсистемных корреляционных взаимосвязей.

У спортсменок 16–26 лет максимальное значение показателя СКК составляет 29,28 и приходится на период с 13-го по 16-й день. Становится очевидным, что овуляторный период является напряженным, поскольку жесткость связей между системными компонентами возрастает. В период с 8-го по 9-й день СКК имеет относительно низкие значения – 23,19. Минимальное значение этого показателя (10,67) зарегистрировано с 26-го по 27-й день. В данном случае снижение СКК до минимальных значений свидетельствует об ослаблении регуляторных влияний и кардиоге-модинамических резервов перед менструацией. Регуляция адаптивного ответа на внешнее воздействие в данном случае происходит по принципу срочной детерминированности с малым избирательным включением компонентов системы, участвующих в обеспечении приспособительного эффекта [7]. Обращает на себя внимание суммарный показатель СКК. Из рис. 1 видно, что его значение у спортсменок 37–45 лет выше относительно 16–26 лет (115,06 против 112,49), что говорит об относительном напряжении в организации функций ССС в течение АМЦ.

Анализ корреляционных матриц позволил дифференцировать варианты внутрисистемных и межсистемных взаимосвязей в блоках условных систем вегетативной регуляции (ВРС) и кардиогемодинамики (КГ), а также определить значимость взаимосвязей между частными показателями в формировании напряжения регуляторных механизмов у спортсменок 37–45 и 16–26 лет. У спортсменок 16–26 лет в период с 1-го по 3-й день от начала МЦ наблюдается межсистемный вариант взаимосвязей. Организация функций ССС направлена на регуляцию уровня АДсист. При этом выявлена отрицательная взаимосвязь между VLF % и АДсист. (r = –0,90). Известно, что VLF-составляющую спектра связывают с активностью гуморальных и метаболических процессов, поэтому показанная выше взаимосвязь может отражать влияние падения эстрогенного фона в менструальном периоде на повышение АДсист. В период с 8-го по 9-й день определены преимущественно межсистемные статистически значимые взаимосвязи между показателями гемодина- мики (РЛЖ, ОПСС, МОК, СИ, УИ, УОК) и показателем VLF. В период с 13-го по 16-й день отмечен внутрисистемный вариант взаимосвязей в блоке ГД, что говорит об усилении внутрисердечных механизмов в регуляции функций ССС. В период с 20-го по 22-й день также отмечен внутрисистемный вариант взаимосвязей. В данный период АМЦ определена взаимосвязь ИН с показателями VLF и УОК. В период с 26-го по 27-й день установлен межсистемный вариант взаимосвязей при увеличении их количества, что говорит об усилении вегетативного контроля гемодинамических реакций. Преимущественно в периодах АМЦ отмечается постоянство взаимосвязи ИН с VLF-составляющей.

У спортсменок 16–26 лет в период с 1-го по 3-й день отмечается внутрисистемный вариант взаимосвязей в блоке ВРС. Определена положительная корреляционная взаимосвязь между показателями Мо, ЧСС и pNN50, что свидетельствует о прямой зависимости состояния ССС в период менструации от уровня парасимпатических влияний. В период с 8-го по 9-й день выявлен межсистемный вариант взаимосвязей. Показана положительная взаимосвязь МОК и РЛЖ с мощностью LF-волн (соответственно r = 0,90, r = 0,90), что говорит о прямых симпатических влияниях на сократительную способность миокарда и интенсивность кровотока. В период с 13-го по 16-й день также имеет место межсистемный вариант взаимосвязей. Показатели ОПСС и ЧСС коррелируют с LF % и LF, мс2 (r = 0,68; r = 0,74), тогда как показатель АДдиаст. с HF % (r = 0,73). При этом отмечается повышение количества взаимосвязей в блоке ГД, что указывает на активацию внутрисердечных механизмов. В период с 20-го по 22-й день определен межсистемный вариант взаимосвязей. Отмечена положительная взаимосвязь РЛЖ и HFмс2 (r = –0,93). В период с 26-го по 27-й день выявлена статистически значимая межсистемная взаимосвязь между показателем АДдиаст. и HF % (r = –0,73). Показатели УОК, УИ, МОК имеют высокую отрицательную зависимость с ОПСС (соответственно r = –0,93, r = –0,89, r = –0,86). Выявленные взаимосвязи говорят об усилении значимости влияния автономной регуляции на периферические сосудистые реакции в предменструальном периоде. В периодах ОМЦ у спортсменок 16–26 лет отмечается преимущественная взаимосвязь ИН с HF-компонентом спектра.

Выводы

-

1. У спортсменок прединволютивного периода 37–45 лет установлено относительное снижение активности центрального и автономного механизмов регуляции сердечного ритма и формирование наиболее благоприятного периода автономной регуляции ССС с 20-го по 22-й день от начала АМЦ, что позволяет этот период считать потенциальным для проявления регуляторных резервов в столь зрелом возрасте.

-

2. Регуляторные сдвиги у спортсменок 37–45 лет в периодах АМЦ по качеству аналогичны сдвигам в кардиогемодинамике. При этом резервы кардиального и сосудистого звеньев в достижении высокого функционального уровня ССС относительно снижены, а напряжение более выражено в сосудистом звене, что необходимо учитывать при дозировании высокоинтенсивных физических нагрузок.

-

3. Эффекты напряжения функций ССС у спортсменок 37–45 лет отражены и на уровне системной организации, что проявляется сравнительно высокой жесткостью системных взаимосвязей. Основным показателем, коррелирующим с ИН в течение АМЦ, является VLF-компонент, отражающий нейрогумораль-ную составляющую регуляции ритма сердца. У спортсменок 16–26 лет в течение ОМЦ такой коррелирующей с ИН составляющей является парасимпатическая регуляция.

Список литературы Физиологические особенности и резервы сердечно-сосудистой системы профессиональных спортсменок в прединволютивном периоде

- Воронков, Ю.И. Медико-биологические и психолого-педагогические проблемы здоровья и долголетия в спорте / Ю.И. Воронков, А.Я. Тизул. - М.: Совет. спорт, 2011. - 228 с.

- Гурбанова, Л.Р. Особенности функционального состояния женского организма в перименопаузальном периоде и его оптимизация на фоне аэробных физических нагрузок / Л.Р. Гурбанова, Т.Л. Боташева, В.А. Линде // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. - С. 1096.

- Давыденко, Д.Н. Адаптация и функциональные резервы организма / Д.Н. Давыденко // Вестник Балтийской пед. акад. - 1998. - Вып. 2. - С. 15-31.

- Нейфельд, И.В. Особенности показателей вегетативной регуляции кровообращения и вариабельности сердечного ритма у женщин в перименопаузе / И.В. Нейфельд, А.Р. Киселев, А.С. Караваев и др. // Неинвазивная аритмология. - 2014. - Т. 11, № 2. - С. 98-108.

- Макарова, Г.А. Методологические принципы анализа и оценки физиологических и клинико-лабораторных параметров у спортсменок / Г.А. Макарова, С.А. Локтев // Лечебная физкультура и спортивная медицина. - 2016. - № 2. - С. 4-12.

- Погодина, С.В. Адаптация и функциональное состояние высококвалифицированных спортсменов в возрастном и половом аспектах / С.В. Погодина, Г.Д. Алексанянц // Теория и практика физ. культуры. - 2017. - № 10. - С. 72-74.

- Якимович, В.С. Возраст спортсменов и олимпийский спорт: миф и реальность / В.С. Якимович // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2014. - Т. 20. - С. 3011-3015.

- Berga, S. Neuroendocrine control of ovulation / S. Berga, F. Naftolin // Gynecological Endocrinology. - 2012. - Vol. 28. - No. S1. - P. 9-13.

- Christensen, A. Hormonal regulation of female reproduction / A. Christensen, G.E. Bentley, R. Cabrera [et al.] // Hormone and Metabolic Research. - 2012. - Vol. 44 (8). - P. 587-591.

- Erez, A. The association between cardiorespiratory fitness and cardiovascular risk may be modulated by known cardiovascular risk factors / А. Erez, S. Kivity, A. Berkovitch [et al.] // American Heart Journal. - 2015. - Vol. 169 (6). - P. 916-923.

- Grad, C. Heart rate variability and heart rate recovery as prognostic factors / C. Grad // Clujul. Med. - 2015. - Vol. 88 (3). - Р. 304-309.

- Guasti, L. Autonomic function and baroreflex sensitivity during a normal ovulatory cycle in humans / L. Guasti, P. Grimoldi, L.Т. Mainardi [et al.] // Acta Cardiol. - 1999. - No. 54. - Р. 209-213.

- Menstrual cycle effects on the neurohumoral and autonomic nervous system regulating the cardiovascular system / N. Hirshoren, L. Tzoran, Y. Makrienko [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. - 2002. - No. 87. - Р. 1569-1575.

- Schuste, A.K. Decreased heart rate variability correlates to increased cardiovascularrisk / A.K. Schuster, J.E. Fischer, J.F. Thayer [et al.] // Int. J. Cardiol. - 2015. - Vol. 203. - Р. 728-730.