Фламандские текстильные пломбы из раскопок средневекового базара в Болгаре и некоторые аналогии с территории Руси

Автор: Коваль В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Волжской Болгарии

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

При раскопках базара середины XIV в. в Болгаре в 2012-2013 гг. найдено 17 свинцовых пломб от фламандских тканей. Среди них идентифицированы пломбы городов Диксмуд, Дамме, Турне, Ипр и других городов Фландрии. Некоторые пломбы имеют аналогии с территории Золотой Орды и Руси (например, из Новгорода, Твери, крепости Орешек). Фламандские пломбы отмечают места, куда по торговым путям доходили высококачественные шерстяные ткани, изготовлявшиеся в городах средневековой Фландрии.

Болгар, базар, текстильные пломбы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328129

IDR: 14328129

Текст научной статьи Фламандские текстильные пломбы из раскопок средневекового базара в Болгаре и некоторые аналогии с территории Руси

Западноевропейские свинцовые текстильные пломбы (англ. «cloth seals», нем. «tuchplomb»), предназначавшиеся для того, чтобы удостоверить покупателя в качестве продаваемого шерстяного сукна, стали использоваться с XII–XIII вв. во Фландрии и Англии, но широкое распространение получили в основном в XIV–XV вв. С XV–XVI вв. такими пломбами стали пользоваться в городах Германии, Польши, Испании и других стран, в которых развивалась суконная промышленность. Пломбирование тканей продолжалось в Европе до ХХ в. В средневековой Фландрии пломбы гарантировали не только качество конечного продукта (кусков ткани), но могли также подтверждать качество исходной шерстяной пряжи, скручивания шерстяных нитей, окраски ткани и т. п., так что на одном куске сукна могло помещаться по нескольку разных пломб одновременно1. Как правило, пломбы несли на себе геральдические знаки того города или региона, где было изготовлено сукно, хотя некоторые пломбы могли иметь упрощенное оформление, включавшее, например, только знак креста или иной элементарный символ, смысл которого сегодня уловить оказывается очень трудно.

Технологически пломбирование осуществлялось подобно чеканке монет: при помощи 2 железных матриц с контррельефными изображениями, одна из которых помещалась на цилиндрическую наковаленку, а вторая – на массивный цилиндр-штемпель. Заготовки пломб отливались из свинца в каменных формах и представляли собой единую пластину с двумя округлыми расширениями, соединенными узкой полоской. Одно расширение имело отверстие, второе – конусовидный выступ (цв. рис. 1, 1 : с. 333). В ходе пломбирования заготовка сгибалась пополам и продевалась в прорезь на краю куска ткани, после этого конус вставлялся в отверстие и оба конца намертво скреплялись ударом чекана: конус при ударе расплющивался и закупоривал отверстие2. Снимались пломбы только в ходе розничной продажи сукна, когда от целого полотнища отрезались отдельные куски.

Атрибуция западноевропейских пломб (особенно самых ранних образцов XII–XV вв.) осложняется тем, что они до сих пор еще недостаточно полно изучены в самих местах пломбирования сукна – городах Фландрии и Англии. Имеющиеся сводки пломб весьма неполны, и для многих таких изделий нет надежных данных о том, в каком конкретно городе (и даже стране) они были поставлены. Поскольку на ранние пломбы никогда не ставились даты, датировка этих предметов особенно сложна.

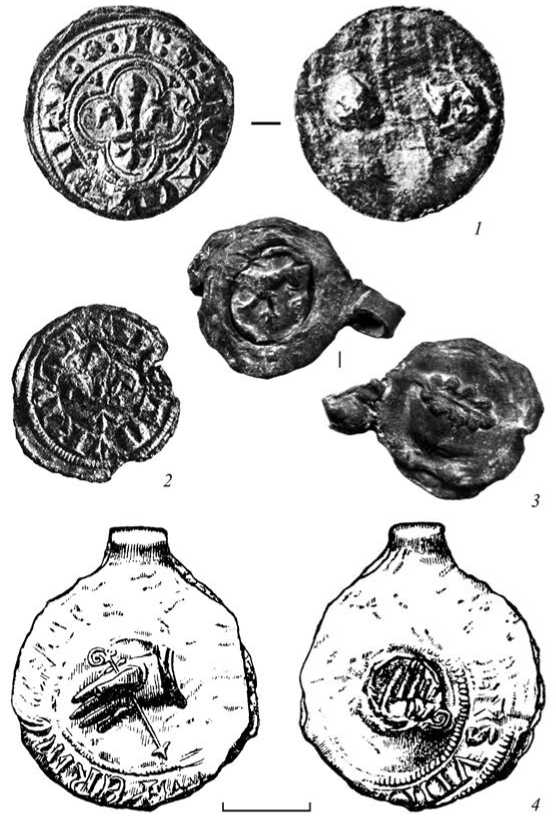

При раскопках в 2012–2013 гг. центрального базара города Болгара обнаружено 17 подобных пломб (цв. рис. 2: с. 334). Четыре предмета3 были сильно повреждены, изображения на них не сохранились, а потому они не могли быть использованы для достоверных определений. Одна из пломб происходила из слоя разрушения базара, вторая – из траншеи выборки фундамента базара, еще 2 – из слоя современного огорода (что, впрочем, позволяет условно связывать их с тем же слоем разрушения базара). Другие пломбы могут быть идентифицированы, хотя и не всегда с достаточной степенью определенности. Особый интерес представляют 2 пломбы с благословляющей рукой на лицевой стороне и литерами «DIX» под чертой с полукруглым выступом – на оборотной (цв. рис. 2, 1, 2)4. Подобные пломбы известны по находкам на севере Германии и в Лондоне. По мнению Дж. Игана, знакомого только с несколькими поврежденными пломбами из Лондона, на которых он предполагал литеры DV или DW, они могли принадлежать производству западнофламандского города Диксмуда (Egan, 2010. P. 60. Fig. 2, 8). Совершенно очевидно, что четко читаемые литеры DIX на пломбах из Болгара гораздо более подходят такому определению. В то же время германские исследователи Х. Шафер и Ф. Бирман считают, что точно такие же (как болгарские) пломбы, известные на севере Германии (Schäfer, 1999. P. 353. Abb. 4; Biermann, 2005. Abb. 1), могли происходить из Антверпена или Турне (по-фламандски «Doornick»). Ян Тэйссон также склонен видеть в них пломбы Антверпена, основываясь, в частности, и на том, что изображение руки является традиционным символом этого города. Однако этот символ представляет собой раскрытую ладонь, что заметно отличает его от руки с двуперстным благословляющим жестом на рассматриваемых пломбах. Основания для атрибуции этих пломб Турне вообще не ясны и опираются, вероятно, только на наличие первой буквы «D» среди литер на пломбе. Поэтому вариант атрибуции Дж. Игана представляется гораздо более вероятным.

Пломба этого же типа, с изображением благословляющей двумя перстами руки (оборотная сторона повреждена), найдена в слое второй четверти XIV в. в крепости Орешек ( Кильдюшевский , 1986. С. 112. Рис. 1, 6 ). В этой связи нельзя не упомянуть публикацию находки еще одной очень близкой по оформлению пломбы, обнаруженной в 2001 г. при случайных обстоятельствах на селище Победа 2 (Тульская обл.), датированном X–XIV вв. Этот экземпляр отличался некоторыми дополнительными деталями (крест с расширениями лопастей над полукруглым выступом и кресты или растительные побеги от черты над литерами «DIX»), а также тем, что оборотная сторона пломбы была частично срезана и на ней оставлен лишь небольшой бугорок. Попытка увидеть в этом предмете печать польского дворянского рода Домброва и даже установить конкретную личность, которой эта «печать» принадлежала, привела к выводу о том, что это был Юшко Стромило – подкоморий (судья по спорам о границах имений) великого князя Литовского Витовта, распространившего свою власть на Тулу в 1427–1432 гг. ( Шеков , 2011. С. 107, 108). Литеры DIX было предложено рассматривать как часть латинской надписи «dixi» («я все сказал»), отношение которой к предполагаемому гербу оставлено без объяснения. Не говоря уже о серьезных отличиях герба и пломбы (на известных изображениях герба нет никаких литер или девизов, но имеется крыло птицы, пробитое стрелой), надо особо подчеркнуть отсутствие конкретных сфрагистических аналогий из Польши или Литвы (т. е. другие печати рода Домброва для столь раннего времени неизвестны). Совершенно очевидно, что мнимая печать является в действительности пломбой от фламандской ткани. Вторая ее половинка была намеренно срезана, а расплющенному при запечатывании пломбы выступу путем обстругивания придана форма округлой «кнопки». Вероятно, пломбу пытались вторично использовать для какой-то цели. Небольшие различия в оформлении тульской и болгарской пломб свидетельствуют, вероятно, о некоторой разнице в их датах, причем более сложный рисунок тульского образца, как представляется, указывает на несколько более позднюю дату – в пределах XIV в.

Возвращаясь к болгарским находкам, надо специально подчеркнуть, что первая из рассмотренных пломб Диксмуда происходила из слоя, подстилавшего строения базара, т. е. отложившегося не ранее 1340-х гг., а вторая обнаружена в выбросе5. Таким образом, датировки пломб из Болгара и Орешка совпадают.

У третьей пломбы из Болгара на одной стороне сохранились буквы CI... (остатки надписи из нескольких букв), а на другой – изображение бегущей собаки (цв. рис. 2, 3 )6, имеющее многочисленные аналогии с Селитренного городища, атрибутированные городу Дамме – порту Брюгге ( Лаере, Тростьянский , 2012. С. 147, 148, 152, 153. Фототабл. 17; 18, 11–21 ). Гербом этого города было изображение собаки, а сам город процветал в XII–XIV вв. и, разумеется, был производителем сукна.

Еще 4 пломбы обнаружены в контекстах, связанных с современным огородным слоем (т. е. переотложены), причем 2 из них (цв. рис. 2, 5, 6 ) были найдены за пределами стен базара.

-

1. Пломба с изображением башни и 3 французских лилий над ней на одной стороне и крупной лилией в круговой надписи – на другой (цв. рис. 2, 6 )7. Надпись повреждена и фактически нечитаема. Аналогичная по рисунку (башня с 3 лилиями) пломба найдена в г. Старый Крым и атрибутирована городу Турне на границе Фландрии и Франции ( Лаере, Тростьянский , 2012. С. 158. Фототабл. 20). По изображению на обратной стороне наша пломба идентична двум половинкам пломб, обнаруженным на Рюриковом городище и в Великом Новгороде (в последнем случае – в контексте рубежа XIV–XV вв.), у которых прекрасно сохранились круговые надписи «De Tournai» ( Рыбина , 1980. С. 198. Рис. 1, 1, 2 ) (рис. 3, 1, 2 ). Еще 2 подобные пломбы найдены в Твери как подъемный материал с берега Волги ( Гайдуков, Малыгин , 1989. С. 250. Рис. 4, 5, 6 ). Таким образом, происхождение всех этих пломб из Турне не вызывает никаких сомнений. Кроме русских городов, пломбы Турне известны в Швеции (Лунд) и Эстонии (Турку) (Там же. С. 250).

-

2. Пломба с изображением шестиконечного «лотарингского» креста (был символом Лотарингии с XV в.) в круговой надписи (сохранились только 3 буквы, из которых отчетливо прочитываются две – «ВО») (цв. рис. 2, 5 )8. Подобные кресты можно видеть на пломбах Ипра ( Egan , 2010. P. 59. Fig. 2, 6 ; Dewilde, Van Bellingen , 1996. P. 57–72. Fig. 15), в том числе на образцах, найденных на Селитренном городище и Торецком поселении в Татарстане ( Лаере, Тростьян-ский , 2012. С. 154, 155. Фототабл. 19; 20), однако все они отличаются от нашей пломбы – не имеют круговой надписи и несут на другой стороне различные изображения. Поэтому д-р Тэйссон предположил происхождение этой пломбы и из других городов Фландрии, в частности – из Руселаре (Roeselaere).

-

3. Пломба с шестиконечным («лотарингским») крестом, правда выполненным более грубо и без всяких изображений на оборотной стороне (цв. рис. 2, 9 )9, возможно, принадлежит к продукции Ипра (либо иного города Фландрии). На территории Руси пломбы с шестиконечными крестами также известны, в частности в Твери ( Гайдуков, Малыгин , 1989. Рис. 4, 4 ).

-

4. Пломба с изображением орла в геральдической позе (цв. рис. 2, 4 )10 имеет многочисленные аналогии на Селитренном городище ( Лаере, Тростьянский , 2012. С. 151, 152. Фототабл. 17), атрибутируемые старинным фламандским городам Эр (Aire, Франция) или Ло (Lo-Renninge, Бельгия), в геральдике которых имелось изображение орла. Среди аналогий на территории Руси можно назвать половинку пломбы из Орешка, найденную на мостовой первой половины XV в. ( Кильдюшевский , 1986. С. 113. Рис. 1, 8 ), т. е. относящуюся к несколько более позднему времени.

Отдельную группу составляют 3 пломбы, на лицевой стороне которых помещен обычный прямой крест. Две из них схожи тем, что этот крест рельефный, а на обороте нет никаких изображений (цв. рис. 2, 10, 11 )11. Первая найдена в переотложенном слое, вторая – на границе «добазарного» контекста и перекопа XIX в. (так что полной уверенности в ее связи именно с непотревоженным слоем нет). К ним примыкает третья пломба, у которой крест показан углубленными линиями, а на обороте имеется рельефное изображение шестилепесткового цветка (цв. рис. 2, 8 )12. Эта пломба найдена непосредственно в слое разрушения базара.

Три пломбы несли изображения:

– латинской буквы «В» в 8-лепестковом картуше (цв. рис. 2, 7 )13

-

– круговой латинской надписи, в которой отчетливо читалась одна только буква «О»14;

-

– трех рельефных точек (цв. рис. 2, 12 )15.

Две первые найдены в слое разрушения базара, третья – в подстилающих этот слой отложениях. Атрибуция этих находок затруднительна, хотя их связь с тканями средневековой Фландрии сомнений не вызывает.

Очень важно разобраться в контекстах всех этих находок. На 4 пломбы, обнаруженные в слое разрушения базара, приходятся 4 находки, связанные с подстилающими базар отложениями культурного слоя, которые стратиграфически довольно четко отделяются. Кроме того, 8 находок происходили из переотложенных слоев: 5 из них найдены в различных поздних перекопах, а 3 – в огородном слое русской деревни XVIII–XX вв. (слое I–II стратиграфической шкалы Болгарского городища). Наконец, одна находка происходила из слоя IV позднего (середины – второй половины XIV в.), но ее более точная стратиграфическая и пространственная привязка невозможна (обнаружена в выбросе). Казалось бы, контексты находок очень разные. Однако их планиграфическое распределение по площади раскопа не оставляет сомнений, что подавляющее их большинство связано с центральной частью базара (цв. рис. 1). Даже те находки, которые сделаны в «предбазарном» слое, пространственно соседствуют с пломбами, на- дежно зафиксированными в слое разрушения базара. То же самое можно сказать о пломбах, обнаруженных в перекопах и огородном слое. Совершенно очевидно, что пломбы, найденные в огородном слое, скорее всего, попали в него в результате повреждения при распашке лежавших прямо под ним руин базара.

Остается рассмотреть 5 пломб, найденных в перекопах XVIII–XIX вв., особенно те 2 предмета, которые попали в заполнение погреба, находившегося за пределами стен базара. Однако и эти находки могли быть связаны со слоями базара, поскольку при засыпке погреба грунт мог браться с окрестных участков, в том числе и с площади базара, граница которого находилась всего в 3 м к СЗ от этого погреба. Во всяком случае, наиболее вероятен вариант использования при этой засыпке самых верхних горизонтов культурных отложений, которыми как раз и являлись остатки базара. В этой связи важно подчеркнуть, что на всей остальной площади раскопов за пределами стен базара европейские товарные пломбы более нигде не были встречены.

Вероятно, и те пломбы, которые были найдены в «предбазарном» контексте (напомним, их всего 4 из 17), попали туда по случайным обстоятельствам из лежавшего выше слоя. Свинцовые пломбы – вещи мелкие, но тяжелые, так что у них были самые широкие возможности для перемещения вниз по микроперекопам или кротовинам.

Разумеется, приведенные соображения не могут полностью исключать возможности того, что 4 из 17 фламандских пломб (или часть из них) попали в культурный слой еще до возведения здания базара. Однако торговая деятельность могла осуществляться на этом месте и до строительства кирпичной ограды базара, тем более что именно в этом месте предполагается трасса улицы в предшествующий период (во второй четверти XIV в.). Если рассмотреть монеты, происходящие из открытых комплексов культурного слоя (без учета находок из перекопов, слоев I–II, а также закрытых комплексов ям), то обнаруживается следующая картина: 48 % таких монет происходили из горизонта строительства, функционирования и разрушения базара (субгоризонта 1 слоя IV позднего – 353 находки). На долю «предбазарного» горизонта, отложившегося до возведения монументального здания базара (субгоризонта 2 слоя IV позднего – 316 находок), приходится 43 % всех монет подобного происхождения, т. е. в общем-то немногим меньше, чем в «слое каменного базара». При этом на отдельных участках раскопок в «предбазарном» слое монет было найдено даже больше, чем в собственно «базарном» (в раскопе 2012 г. – 144 против 84). Это может означать, что торговля на этом месте осуществлялась и накануне строительства каменного базара.

Совершенно иную картину демонстрируют отложения IV раннего слоя и горизонта, сформировавшиеся после ликвидации существовавшей в раннезолотоордынскую эпоху застройки и появления дувала, ограничивавшего, вероятно, улицу, проходившую по линии СЗ–ЮВ (имеется в виду субгоризонт 3 слоя IV позднего). В каждом из двух названных контекстов найдено 40 и 42 монеты соответственно, т. е. по 5–6 % всего монетного материала раскопов. Эти цифры разительно отличаются от той массы монет, которая залегала в двух вышележащих контекстах. Совершенно очевидно, что концентрация (интенсивность отложения) монет в ранних слоях была в 6–10 раз ниже. Правда, в раннеордынском слое были найдены еще 2 клада – монетный и состоявший из слитков серебра, но они только подтверждают факт того, что в раннеордынскую эпоху (по крайней мере, до 1330-х гг.) на исследуемой территории не осуществлялось никакой торговли, здесь находились усадьбы, на которых и могла происходить тезаврация сокровищ.

Итак, монетный материал подтверждает, что после разрушения ограды улицы на площади будущего каменного базара могла осуществляться торговля. Следовательно, некоторые из западноевропейских пломб могли выпасть уже в тот краткий период. В этом случае на роль наиболее ранних пломб могут претендовать 2 оттиска с буквами «DIX» и благословляющей рукой, происхождение которых из Диксмуда кажется нам наиболее вероятным, а также пломба из Дамме.

17 пломб – много это или мало для базара площадью около 1000 м2, из которых сегодня исследовано уже почти 2/3? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны сравнительные материалы. Их дают раскопки рынка на Ратушной площади в Вильнюсе, датированного XV–XVII вв., т. е. просуществовавшего около 3 столетий. При широкомасштабных раскопках 2005–2007 гг. здесь было найдено более 50 пломб, датировка которых укладывается в основном в XV–XVII вв. ( Каплунайте , 2009. С. 429). При этом надо учитывать, что эти 50 пломб отложились за более чем 200 лет существования вильнюсского рынка. Базар в Болгаре функционировал едва ли больше 20 лет, но даже если предположить, что торговля в этом месте имеет несколько более длительную историю (до 40 лет), то все равно концентрация находок пломб в Болгаре оказывается минимум втрое выше, чем в Вильнюсе. И это притом, что количество тканей, привозившихся для торговли в столицу Литовской Руси, было неизмеримо больше по трем обстоятельствам:

– Вильнюс располагается в самой непосредственной близости к основным европейским центрам торговли;

– он был столицей крупнейшего государства;

– расцвет торговли тканями пришелся в нем на XV–XVII вв., когда количество европейских тканей на рынках Европы было максимальным и производились они во множестве городов Фландрии, Германии, Англии и Польши.

И если при всем этом концентрация находок пломб в Болгаре оказывается в несколько раз выше, то это может свидетельствовать только об одном – на исследованном участке происходила необычайно интенсивная торговля импортными тканями, настолько активная, что она превышала интенсивность такой торговли в прибалтийских городах.

Западноевропейские пломбы, которые привешивались к рулонам тканей, импортировавшихся в Восточную Европу, известны не только в Золотой Орде – значительное их количество обнаружено при раскопках в русских городах в слоях XIV–XVI вв. – прежде всего речь идет о таких крупнейших центрах, как Великий Новгород ( Рыбина , 1981. С. 298–300; Rybina , 1992. P. 202. Fig. VI, 3 ; Гайдуков, Эммерик , 2000) (рис. 3, 1, 2 ) и Москва. Европейские пломбы разного времени зафиксированы в Твери, Смоленске, Пскове и многих других городах европейской России16. Правда, большинство пломб из Москвы датируются

Рис. 3. Аналогии пломбам из Болгара ( 1 , 2 ) и другие находки с территории Руси

1 – Новгород; 2 – Рюриково городище; 3 – Ростиславль Рязанский; 4 – Москва более поздним временем – XV и XVI вв. Так, при раскопках 2007 г. в Кремле найдены 6 пломб, атрибутированных П. Г. Гайдуковым фламандскому городу Тиенен (Tienen).

Первая западноевропейская пломба, найденная в Москве ( Рабинович , 1964. Рис. 63, 8 ), до сих пор оставалась неатрибутированной (рис. 3, 4 ). Аналогии ей обнаружились на Селитренном городище, они связываются с фламандским городом Поперинге, герб которого включал изображение правой руки в перчатке, держащей епископский посох ( Лаере, Тростьянский , 2012. С. 148, 149, 154.

Фототабл. 18; 19, 25–28 ). Кроме того, похожие пломбы известны по находкам в Великом Новгороде (4 шт.) и в окрестностях Киева ( Колчин, Хорошев , 1978. С. 158). Таким образом, находки с территории Руси маркируют то же торговое движение западноевропейских тканей, которое столь ярко фиксируется по материалам золотоордынских городов Поволжья.

Редкая пломба найдена среди подъемного материала на посаде городища Ростиславль (Московская обл.), она несет изображение оленя на одной стороне и дубового листа – на другой (рис. 3, 3 ). По сопутствующим находкам пломба может быть предположительно датирована в интервале XIV–XV вв. Атрибуция этой пломбы до сих пор не проведена, аналогии ей неизвестны. При этом следует заметить, что герб города Турне включал изображение оленя с ветвистыми рогами, близкое тому, которое можно видеть на ростиславльской пломбе.

В Восточную Европу фламандские ткани поступали двумя путями – с одной стороны, через Балтийский регион и Великий Новгород, благодаря ганзейской торговле, а с другой – через итальянские фактории в Северном Причерноморье, куда они ввозились венецианскими и генуэзскими купцами, закупавшими эти ткани непосредственно во Фландрии. По обоим путям шла интенсивная торговля, так что фламандское сукно могло попадать в Болгар по любому из них, и отдать предпочтение одному не представляется пока возможным.

Список литературы Фламандские текстильные пломбы из раскопок средневекового базара в Болгаре и некоторые аналогии с территории Руси

- Гайдуков П.Г., Малыгин П.Д., 1989. Новые сфрагистические находки в Верхневолжье//История и культура древнерусского города/Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 240-256.

- Гайдуков П.Г., Эммерик Х., 2000. Западноевропейская свинцовая товарная пломба с изображением святого Вольфганга из Новгорода//Новгород и Новгородская земля. История и археология/Отв. ред. В.Л. Янин; сост И.Ю. Анкудинов, П.Г. Гайдуков. Вып. 14. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 213-218.

- Каплунайте И., 2009. Нумизматический и сфрагистический материал Ратушной площади: торговые аспекты Вильнюса XV-XVII вв.//Археология и история Пскова и Псковской земли: семинар имени академика В.В. Седова: Материалы 54-го заседания (15-17 апреля 2008 г.)/Отв. ред. И.К. Лабутина. Псков: ИА РАН. С. 425-435.

- Кильдюшевский В.И., 1986. Средневековые печати и торговые пломбы из раскопок крепости Орешек//КСИА. Вып. 183. С. 110-114.

- Колчин Б.А., Хорошев А.С., 1978. Михайловский раскоп//Археологическое изучение Новгорода/Под ред. Б.А. Колчина, В.Л. Янина. М.: Наука. С. 135-196.

- Лаере Р. Ван, Тростьянский О.В., 2012. Западноевропейские товарные пломбы XIV-XV вв. с территории Золотой Орды//Нумизматика Золотой Орды/Ред. И.М. Миргалеев и др. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ. Вып. 2. Казань. С. 144-162.

- Рабинович М.Г., 1964. О древней Москве. М.: Наука. 353 с.

- Рыбина Е.А., 1981. Товарные пломбы из Турнэ в Новгороде//СА. № 1. С. 298-300.

- Шеков А.В., 2011. О находке печати с гербом «Домброва» на территории Тульской области /Позднесредневековый город. III: Археология и история: материалы III Всероссийского семинара (Тула, ноябрь 2009 г.). Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 107-109.

- Biermann F., 2005. Chinesische Seide und Oostburger Gewebe -Spätmittelalterlicher Tuchhandel in Mecklenburg-Vorpommern//Beiträge Ur-und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerms. Bd. 39: Archäologie unter dem Straßenpflaster. Schwerin. S. 107-110.

- Dewilde M., Van Bellingen S., 1996. Excavating a Suburb of Medieval Ypres (Belgium). Evidence for the cloth Industry//Ypres and the Medieval Cloth Industry in Flanders. Zellik: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium. P. 57-76 (Archeologie in Vlaanderen; Monografie 2).

- Egan G., 2010 Medieval and later trade in textiles between Belgium and England The picture from some finds of cloth seals//Exchanging Medieval Material culture: studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe. Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Vrije Universiteit Brussel. P. 55-66. (Relicta Monografieën; 4).

- Rybina E.A., 1992. Trade links of Novgorod established through archaeological data//The Archaeology of Novgorod, Russia/Ed. M.A. Brisbane. Lincoln: Society for Medieval Archaeology. P. 160-192. (Society for Medieval Archaeology Monograph; Vol. 13).

- Schäfer H., 1999. Archäologische Erkenntnisse zu Handel und Ferngütern im mittelalterlichen Greifswald//Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. II. Lübeck: Schmidt-Römhild. P. 349-356.