Флюидолиты и другие гидротермалиты торгашинской карбонатной формации нижнего кембрия (Восточный Саян)

Автор: Цыкин Ростислав Алексеевич, Бондина Светлана Сергеевна, Ананьев Сергей Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3 (21), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена гидротермалитам, встречающимся в пределах торгашинского месторождения известняка (южная окраина г. Красноярска), вскрытого карьерами на глубину до 200 м. Гидротермалиты представлены железистыми аргиллизитами, пропитывающими всю толщу известняков, жилами крупнокристаллического и друзовид-ного кальцита, кальцитовыми ониксами, среди которых встречаются ранее неизвестные конкреционно-сферолитовые типы. В толще торгашинской карбонатной формации впервые выделены и описаны флюидолиты, продукты особого типа - твердожидкого эндогенного переноса.

Торгашинская свита, кальцитовые известняки, гидротермалиты, железистые аргиллизиты, карбонатные ониксы, флюидолиты

Короткий адрес: https://sciup.org/144153555

IDR: 144153555

Текст научной статьи Флюидолиты и другие гидротермалиты торгашинской карбонатной формации нижнего кембрия (Восточный Саян)

На правобережье р. Енисей у южной окраины г. Красноярска, в пределах Торга-шинского хребта (отроги Восточного Саяна) находится толща известняков карбонатной формации, относимая к торгашинской свите (O i tr). Известняки являются цементным и, участками, флюсовым сырьем, используемым предприятиями Красноярска. Они вскрыты карьерами «Увал Промартели», «Цветущий лог», «Черный мыс». Наличие столь крупных горных выработок позволяет изучить карбонатную толщу с вертикальным размахом почти двести метров. Пройдя стадии седиментации и диагенеза за период 540—520 млн. лет и вплоть до настоящего времени, торгашинские известняки подвергались процессам катагенеза, метагенеза и гипергенеза, что привело к существенному разнообразию состава пород данной карбонатной формации. Некоторые из них, как будет показано ниже, являются редкими и необычными.

Целью работы являются анализ процессов, наложившихся на толщу известняков торгашинской свиты, и изучение продуктов, образованных ими. Среди них можно выделить стадийные гидротермальные, вплоть до холодноводных, и флюидно-эксплозивные процессы. С ними связано образование жильных и трещинных пород — гидротер-малитов, таких как железистые аргиллизиты, крупнокристаллические и друзовидные кальциты, кальцитовые ониксы, среди которых встречаются ранее неизвестные конкреционно-сферолитовые типы, а также флюидолиты — новый тип горных пород [Махлаев, Голубева, 1999, с. 165; Казак и др., 2008].

Научная новизна состоит в том, что впервые рассмотрены стадии образования, изменения и преобразования пород карбонатной формации в сочетании с флюидноэксплозивными процессами, протекавшими в эпоху тектоно-магматической активизации данного района в ордовикско-силурийское время.

Торгашинское месторождение находится на северной оконечности Манского прогиба в северо-западной части Восточного Саяна и расположено в поле распространения торгашинской и шахматовской свит нижнего кембрия, слагающих единую карбонатную толщу (рис. 1). Общая площадь распространения карбонатной толщи на водоразделе рек Енисей и Базаиха составляет около 50 км2. Она сложена в основном известняками с линзами и прослоями доломитовых известняков и доломитов, с единичными прослоями брекчированных известняков, алевролитов, песчаников.

При осмотре бортов карьеров складывается впечатление о преобладании в торгашинской свите красновато-коричневой породы с вариацией окраски от светлой до темной разной интенсивности. Однако изучение обнажений показало, что известняк окрашен ожелезненным аргиллизитом, заполняющим трещины. Сами же известняки скрытомелкозернистые серые, с оттенками различных тонов от — обычных светло-серых до более редких темно-серых. Текстура породы массивная, пятнистая, иногда брекчиевидная и довольно редко неотчетливо-слоистая. Такие текстуры характерны для известняков сложного рифогенно-хемогенного генезиса, формировавшихся в условиях мелкого шельфа.

Рис. 1. Схема расположения карьеров и участков детальной разведки торгашинских известняков:

-

1 — четвертичные отложения речных долин; 2 — карымовская свита (нижнекарымовская подсвита) — D i kr i ; 3 — известняки с линзами доломитов торгашинской свиты — C i tr; 4 — мрамори-зованные известняки, доломиты, сланцы унгутской свиты — C i un; 5 — водораздельные гребни и тальвеги логов; 6 — карьеры (1 — «Увал Промартели», 2 — «Цветущий лог», 3 — Химико-металлургического завода, 4 — «Черный мыс»); 7 — породные отвалы; 8 — хвостохранилище ХМЗ;

-

9 — участки детальной разведки (5 — «Южный»; 6 — «Болгашинский»; 7 — «Сиротинский»);

-

10 — бетонные автодороги для карьерного транспорта

Использование материалов геологических съемок, маршрутных пересечений Торга-шинского хребта и наблюдений в карьерах дает основание для ретросказания геологических событий начиная с кембрийского периода. В первой его половине в теплом шельфовом море отлагались органогенные известняки, в низах толщи — археоциато-вые, в верхах — трилобитовые. Их мощность составила 300—350 м. В конце кембрия — начале ордовика наступила коллизия океанических плит (салаирский орогенез) с появлением складчато-разрывных дислокаций. Складки в массивных известняках не заметны, намечаются по результатам детальных палеонтологических исследований смены фаунистических горизонтов. Разрывные нарушения многочисленны, имеют разную ориентировку и представлены преимущественно сбросами и сбрососдвигами. Проявились также покровные дислокации, возможно, повлиявшие на водопроницаемость торгашинской свиты в аллохтонной пластине. Фрагмент тектонического покрова выявлен в южной стенке карьера «Цветущий лог».

В середине ордовика в окрестностях участка проявились базальтоидный и трахибазальтовый вулканизм (имирская свита) и произошло становление сиенитовой интрузии столбовского комплекса [Государственная..., 2000].

Историю формирования и преобразования толщи торгашинских известняков, начиная с кембрия и заканчивая четвертичным временем, можно разбить на несколько этапов. Онтогенез Торгашинского месторождения известняка, под которым мы, вслед за А.Г. Жабиным [1979], понимаем геологическую историю индивидуального месторождения, в данном случае карбонатной формации, показан в таблице [Ананьев, Ананьева, 2008].

Таблица

Онтогенез Торгашинского месторождения известняка

|

Стадии образования, изменения и преобразования известняков торгашинской свиты |

||||

|

Седиментогенез |

Диагенез |

Катагенез |

Метагенез |

Гипергенез |

|

Этап кембрийской седиментации и формирование био-хемогенной карбонатной толщи в морских условиях |

Обезвоживание, уплотнение и перекристаллизация осадков с образованием плотных светлосерых известняков, а также частичная доломитизация отдельных горизонтов и линз |

Этап среднепалеозойской (O 1 -S 2 ) тектоно-магматической активизации региона |

Карстообразование, которое началось еще до девонской седиментации. Наиболее интенсивно этот процесс происходил в нео-ген-четвертичное время, что привело к формированию крупных пещер, например, Торгашинской, Ледяной и др., и, соответственно, проявлений пещерного кальцитового оникса |

|

|

В условиях тектонической активизации карбонатной толщи проявился магматизм в сочетании с более ярко выраженными поствулканическим низкотемпературным метасоматозом и гидротермальным процессом, что породило:

|

Мраморизация известняков на контакте с интрузиями верхнеордовикского возраста, например, в районе «Мраморного карьера» в долине р. Базаиха |

|||

Возбужденный режим земной коры в эпоху тектоно-магматической активизации района выразился в длительной гидротермальной деятельности. Гидротермалиты в торгашинских известняках разнообразны. Типичными продуктами явились гематито-глинисто-кварцевые аргиллизиты. Их количественный рентгенофазовый анализ (дифрактометр Shimadsu 6000, аналитик И.С. Якимов) позволил установить минеральный состав (вес. %): кварц — 40,00, кальцит — 24,30, каолинит — 24,00, гематит — 5,73, мусковит — 2,64, гидроксилапатит — 1,11, анатаз — 0,75, биксбиит — 0,51, ильменит — 0,41, рутил — 0,36. Аргиллизиты заполнили практически все трещины в торгашинских известняках, придавая породам красно-коричневый цвет. Встречаются также тела землистых гематитовых руд, местами с эллипсовидными конкрециями сечением до 10—12 см, слагающими секущие жилы с раздувами. В нижней части карьера «Цветущий лог» наблюдались тонкие жилы землисто-серого и фиолетово-серого ар-гиллизита каолинитового состава.

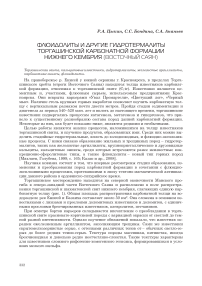

Ярко проявилась кальцитизация известняков. Кальцит образует в трещинах известняка прожилки, жилы, гнездообразные скопления различных форм и размеров, а также друзовые комплексы. Мелкие прожилки кальцита мощностью от нитевидных до нескольких сантиметров образуют разветвленную сеть. Полости крупных трещин могут быть выполнены крупнокристаллическим либо гигантозернистым желтоватобелым, лимонно-желтым, иногда водяно-прозрачным кальцитом. Агрегаты кальцита хрупкие, трещиноватые, поэтому не содержат кристаллов исландского шпата. В зияющих полостях встречаются друзы кальцита с обычным размером кристаллов в первые сантиметры по длинной оси (рис. 2а). Однако есть и уникальные находки [Задисенский и др., 2008]. Так, в борту карьера «Чёрный мыс» на горизонте +390 м была вскрыта полость 2х2 м, из которой извлечен сросток кристаллов кальцита весом 60 кг с длиной кристаллов в первоначальном виде до 1 м.

а

б

Рис. 2. Гидротермалиты торгашинских известняков:

а — друза кальцита с кристаллами 2х1 см, покрытыми гематитом (из коллекции «Музея геологии Центральной Сибири»); б — пластина кальцитового оникса на просвет, размером 30х19 см (из коллекции «Минералогического музея» СФУ)

Еще один тип гидротермалитов - кальцитовые ониксы. Их тела обнаружены во всех карьерах. Они имеют неправильную форму. Происхождение обусловлено циркуляцией углекислых низкотемпературных гидротерм и заполнением полосчатыми карбонатными агрегатами трещинных структур и гидротермокарстовых полостей, часто несущими на себе признаки процессов тектонической активизации и наложенной ар-гиллизитизации. Два наиболее крупных жильных тела в карьере «Цветущий лог» имели размеры 10х10х7 м и 10х5х5 м. Размеры других известных жилообразных тел карбонатного оникса в поперечнике не превышают двух метров. Суммарный объем тел вместе с мелкими жилами оценивается в 1,1 тыс. м3 [Подоксенов, Марков, 1986].

Карбонатный оникс имеет мономинеральный кальцитовый состав. Арагонит и доломит в этих породах не обнаружены. Полосчатость связана с чередованием прослоек чистого кальцита — желтоватого, желтовато-зеленого и окрашенного примесью пелитоморфного аргиллизита. Анализ различных по декоративным особенностям ониксов Торгашинского месторождения позволяет выделить среди них четыре текстурных типа: прямо-полосчатые, волнисто-полосчатые, концентрически-зональные и полосчато-пятнистые [Задисенский, Ананьев, 2005]. Анализ разных форм выполнения трещинных структур карбонатным материалом показывает, что можно выделить три типа жил оникса: слабодислоцированные; брекчированные; конкреционно-сферолитовые.

В первом типе жил, заполненных слабодислоцированным ониксом, образовывались полосчатые разновидности с различными рисунками (прямо-полосчатые, волнисто-полосчатые и т. д.). Жилы полосчатого оникса практически не подверглись влиянию дизъюнктивных дислокаций, о чем свидетельствует четкий ненарушенный рисунок оникса. О многочисленности поколений агрегатов свидетельствуют цветовые границы и смена окраски самих поколений, а также размеры кристаллов. В связи с повышенным содержанием ожелезненного аргиллизита полосы окрашивались в цвета от темно-коричневого до желтовато-белого. Поздняя трещиноватость, иногда проявляющаяся в телах карбонатного оникса, приводила к нарушению рисунка и окраски. Трещины, расположенные почти перпендикулярно слоям, выполняются обычно кальцитом более позднего происхождения (рис. 2б).

Второй тип — жилы брекчированного оникса. Выполнены они, так же как и первый тип, полосчатым карбонатным ониксом. Отличительной особенностью являются ярко выраженные дизъюнктивные дислокации. Многочисленные трещины и зоны дробления при последующем расширении жилы цементировались более поздним желтоватобелым крупнокристаллическим кальцитом. Окраска оникса таких жил обычно темнокоричневая или красновато-коричневая, что связано с присутствием ожелезненного аргиллизита. В связи с этим коричневые полосы имеют тонко-полосчатое, скрытокристаллическое и даже пелитоморфное строение, а светлые (розовато-белого и белого цветов) - среднеполосчатое.

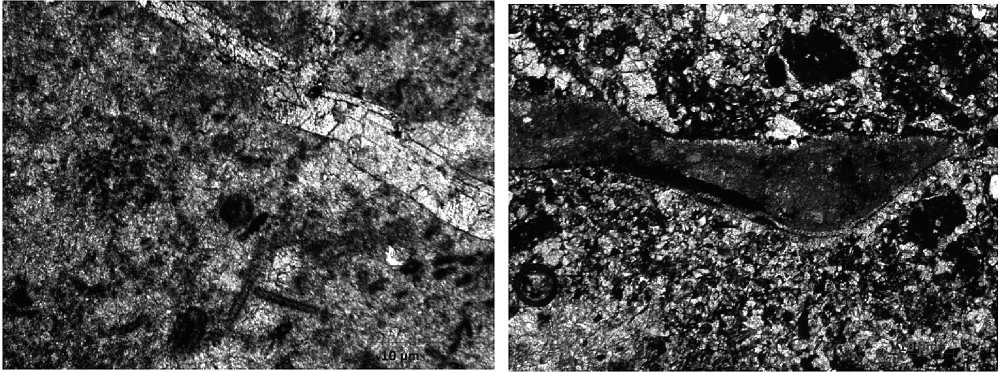

Третий тип жил является не обычным образованием. Изучение аналогичных месторождений показывает, что обнаружен новый агрегативный тип трещинного карбонатного оникса — конкреционно-сферолитовый [Ананьев и др., 2010]. Конкреции образовывались в трещинных пустотах, заполненных глинисто-железистыми продуктами, на стенках которых находились друзы кристаллов кальцита. Обломки этих кристаллов размером до 10—15 мм становились ядрами конкреций. Первоначально они обрастали концентрически зональным сильно гематитизированным кальцитовым ониксом таким образом, что эти становились похожими на окатанные гальки. Размер последних обычно варьирует от 1 до 3 см. Затем, по мере расширения трещинных структур, «псевдогалька» обрастала крупными радиально-шестоватыми неравномерно окрашенными (концентрически полосчатыми) кристаллами кальцита (рис. 3).

Жильные полости заполняются плотно прилегающими друг к другу сферолитами, имеющими обычно размеры в диаметре 5—12 см. В некоторых случаях при разрушении таких жил они легко расчленяются на отдельные агрегативные образования.

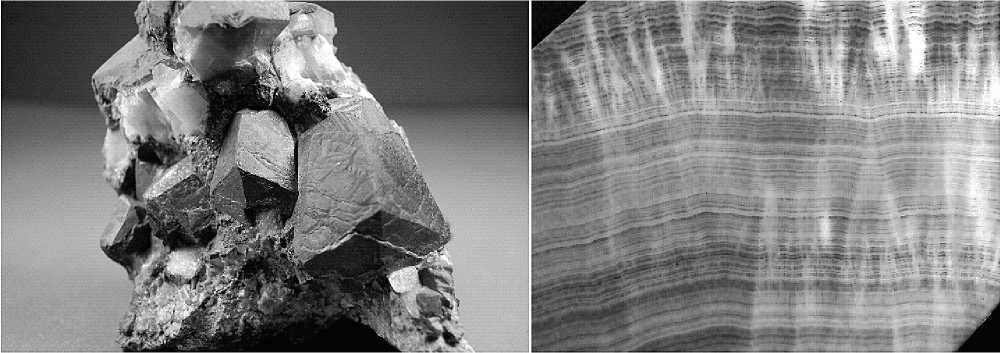

Еще один тип часто встречаемых в бортах карьеров пород представлен брекчиями, конгломерато-брекчиями и псевдоконгломератами, местами с хорошо окатанными обломками серого мелкокристаллического известняка (рис. 4). Природа их появления в толще известняков в форме трещинных или неправильных тел, имеющих секущий характер с пологим, диагональным или крутым субвертикальным залеганием, может

Рис. 3. Конкреции-сферолиты кальцитового оникса (9х8 х 7,5 см)

иметь разное объяснение. Они могут рассматриваться как олистостромы, нептунические кластические дайки или, как считают Ю.А. Задисенский с соавторами [2008], заполненный литифицированной брекчией карст. Действительно, карстовые полости встречаются в рассматриваемой толще, например в карьере «Черный мыс», однако в них наблюдаются слаболитифицированные слоистые песчано-глинистые отложения. Нам представляется, что в данном случае мы имеем дело с необычным типом пород — флюидолитами. Флюидолиты, или флюидо-эксплозивные образования, возникают при взаимодействии глубинных флюидов и проницаемых ими горных пород. Возникновение флюидопотоков вызвано падением давления — эффектом декомпрессии в трещинных структурах вследствие активизации тектонических движений. Это порождает особый тип переноса — твердогазовый, твердожидкогазовый или твердожидкий [Голубева, 2003; Казак и др., 2008].

В нашем случае автохтонная часть торгашинской свиты подверглась воздействию низкотемпературных гидротем, обладавших большим напором. Их источником послужили очаги магм, возникших во время среднепалеозойской тектоно-магматической активизации района. Скорости циркуляции гидротерм были таковы, что вызвали взвешивание, вращение и окатывание обломков сечением до первых десятков сантиметров (рис. 4). Впоследствии они цементировались в псаммито-алевритовом матриксе. По составу цемента выделяются три типа флюидолитов: с чисто карбонатным цементом; с частично гематитизированным карбонатным цементом (рис. 4а); с карбонат-но-аргиллизитовым цементом. Последние легко выветриваются и разрушаются (рис. 4б). Совместное образование псевдоконгломератов и брекчий известняка свидетельствует об обрушении стенок полостей, по которым циркулировали теплые напорные подземные воды.

Торгашинским флюидолитам свойственны типичные признаки данного типа пород [Голубева, 2003]: секущая форма тел; неполная окатанность крупных обломков; обломки представлены не уплощенными трехосными эллипсоидами, что свойственно типичным валунам и гальке, а имеют форму одноосного эллипсоида или даже шара; отсутствие сортировки — резкое различие в размерах обломков; окатанность может наблюдаться как на выпуклых местах, так и на вогнутых, а также оскольчатый характер обломков (рис. 5а); обломки псаммитовой и алевритовой размерности неокатаны, в то же время чем крупнее обломок, тем он более окатан; отсутствие сортированности в цементирующем матриксе.

a

б

Рис. 4. Флюидолиты (псевдоконгломерато-брекчии):

а — фрагмент глыбы (ширина поля 1 м); б — борт карьера «Черный мыс», гор. + 400 м (ширина поля 1,5 м)

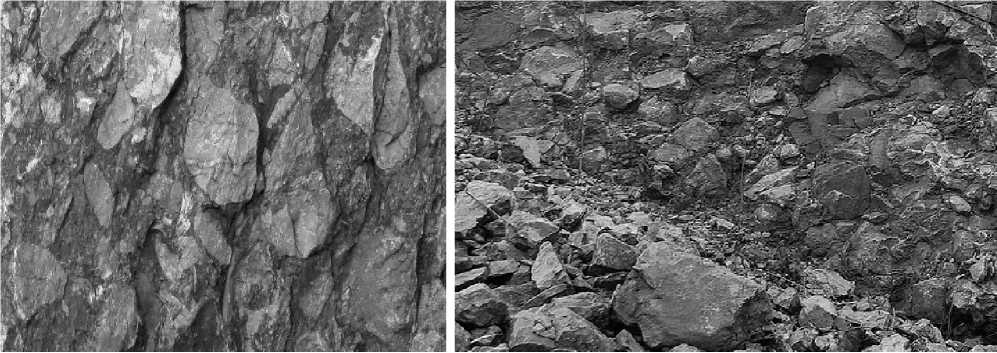

а

б

Рис. 5. Прозрачные шлифы флюидолита из глыбы, показанной на рис. 4а. Николи «-»: а — оскольчатый обломок известняка в гематитизированном кальцитовом матриксе; б — органогенный известняк с окаменевшими известковыми водорослями и прожилками кальцита

Изучение прозрачных шлифов пород из глыбы, показанной на рис. 4а, свидетельствует о том, что известняки являются органогенными и, по заключению О.В. Соснов-ской, содержат породообразующие известковые водоросли рода Epiphyton sp. и вида Proaulopora glabra Krasn (рис. 5б), являющиеся показателями мелководья и теплого климата. Из шлифов также видно, что до флюидизатно-эксплозивных событий известняки были пронизаны тончайшими кальцитовыми прожилками. В данном типе флюидолитов породы матрикса подверглись наложению гематитизации и частичной перекристаллизации. Гематит распределен неравномерно, пятнисто, иногда ритмично вокруг более крупных обломков известняка (рис. 5а); встречаются также заполненные им стилолитовые швы. Пилообразная форма стилолитовых швов и смятие полисинтетических двойников у некоторых кристаллов кальцита свидетельствуют о более поздней деформации флюидолитов.

Флюидолиты, по всей видимости, были наиболее ранними образованиями. В них не обнаружены обломки крупнокристаллического кальцита и ониксов. Формирование ге-матитизированных аргиллизитов происходило на протяжении всего длительного пе- риода тектонической активизации толщи карбонатной формации. Многообразие гид-ротермалитов и различие их составов свидетельствуют о разных источниках вещества, что обусловлено пространственно-временными факторами, определившими состав восходящих растворов.