Флуктуации полного электронного содержания в ионосфере по измерениям одночастотными приемниками GPS

Автор: Горбачев О.А., Иванов В.Б., Рябков П.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 13, 2009 года.

Бесплатный доступ

На основе разработанной авторами методики диагностики ионосферы с помощью одночастотных приемников GPS получены первые результаты такой диагностики. Показано, в частности, что характерным свойством ионосферы является наличие в ней крупномасштабных периодических процессов с частотами 3-5 мГц.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103356

IDR: 142103356 | УДК: 550.388.2

Текст обзорной статьи Флуктуации полного электронного содержания в ионосфере по измерениям одночастотными приемниками GPS

В работах [1, 2] рассмотрена возможность и представлена методика диагностики короткопериодических возмущений полного электронного содержания (ПЭС) в ионосфере с помощью одночастотных навигационных приемников GPS. Было показано, что информативными для решения поставленной задачи являются временные вариации фазы несущей сигналов GPS. Принципиальными для данной проблемы являются два обстоятельства. Во-первых, фаза несущей задана только с точностью до неопределенного, но постоянного для данного сеанса измерений слагаемого. Во-вторых, в приемниках постоянно выполняется скачкообразная подстройка шкалы времени, реализуемая по неизвестному пользователям алгоритму. Первое обстоятельство приводит к тому, что диагностируются не абсолютные значения ионосферной поправки к фазовому пути сигнала, а ее вариации относительно начального значения. Однако для многих задач исследования динамики ионосферных вариаций этого вполне достаточно. Учет второго обстоятельства становится непреодолимым препятствием, если рассматривать измерения, выполняемые для сигнала, получаемого только с одного спутника орбитальной группировки GPS. В то же время, если регистрировать разность фаз несущих сигналов, принимаемых одним приемником от двух спутников, в этой разности коррекция часов приемника уже не фигурирует. Таким образом, разность фаз включает в себя составляющую, определяемую разностью геометрических расстояний до спутников, и составляющую, определяемую разностью полных электронных содержаний на двух лучах, соединяющих приемник с двумя спутниками GPS. Первая составляющая является быстро меняющейся, но гладкой функцией времени. Вторая составляющая – малая по сравнению с первой величина, обусловленная именно вариациями ПЭС. Разумно назвать ее разностной ионосферной поправкой. Хотя первая составляющая на много порядков превышает вторую, она может быть удалена из обрабатываемых данных, поскольку в настоящее время в сети Интернет регулярно публикуются данные лазерных измерений координат спутников, представляемые с хорошим временным разрешением

(30 с в настоящее время, 5 мин в предыдущие годы). Ошибка определения геометрических расстояний до спутников при этом измеряется в сантиметрах, что более чем на порядок меньше ионосферных поправок к фазовому пути, которые и являются объектом данного исследования. Рассматриваемые ионосферные поправки имеют размерность единиц длины, но при необходимости могут быть пересчитаны непосредственно в единицы ПЭС введением соответствующего множителя.

Таким образом, регистрации и дальнейшей обработке подлежит временной ход величины I pq, которую будем считать разностной ионосферной поправкой для двух спутников, определяемых индексами p и q:

I pq = R p - R q — Fp + F q + C • (1)

Здесь R – геометрическое расстояние от спутника до приемника, F – фазовый путь, С – упомянутая выше неопределенная константа. Константа С выбирается таким образом, чтобы в начальный момент времени разностная ионосферная поправка была равна нулю. В этом случае измеряемая приемником величина I пропорциональна вариациям (относительно начального момента) разности ПЭС для двух лучей, которые, в первую очередь, определяются концентрацией плазмы в районе максимума слоя F 2 ионосферы в подыоносферной точке [3]. Подыоно-сферная точка определяется как проекция на поверхность Земли точки пересечения траекторией распространения радиолуча «приемник – спутник» высоты максимума слоя F 2 ( - 300 км). На данном этапе исследований в формуле (1) тропосферная поправка и задержки в антенно-фидерных трактах приемника не учитываются.

Информация о временных ходах фазы несущей извлекалась из RINEX-файлов, генерируемых специализированным программным обеспечением, разработанным профессором Галаном и выложенным в Интернет для свободного пользования [4]. Данные высокоточных лазерных измерений координат спутников представлены в Интернет [5] с некоторыми ограничениями прав доступа.

Далее представляются результаты экспериментов, выполненных по представленной методике в

Иркутске в период с 2006 по 2008 г. Измерения проводились в двух наблюдательных пунктах, размещенных в черте города, оснащенных высококачественными специализированными антеннами. Топографическая конфигурация наблюдательных пунктов обеспечивает практически полный обзор неба при минимизации возможностей возникновения многолучевого приема из-за отражений сигналов. С целью обеспечения точного определения геометрических дальностей до спутников для наблюдательных пунктов была сделана геодезическая привязка, хотя следует отметить, что высокая точность координат приемников для решения данной задачи не требуется. Было проверено, что достаточно оперировать координатами, определяемыми самими приемниками. Собственно в измерениях использовались весьма простые и относительно недорогие навигационные приемники «бытового класса» «GARMIN GPS V». Именно для приемников такого класса было разработано упомянутое программное обеспечение.

Основные результаты

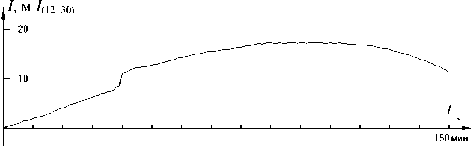

На рис. 1 представлен типичный временной ход разностной ионосферной поправки, полученный в одном из первых экспериментов, проведенном 21 декабря 2006 г. с 14:00 до 16:30 местного времени. Сеанс измерений длительностью 150 мин проводился в дневное время суток с временным разрешением (шагом по времени), равным 300 с. Показана разностная поправка для спутников № 12 и 30. Разностная поправка I (p–q) есть разность двух ионосферных поправок от спутников с номерами p и q.

Рисунок 1 иллюстрирует основные особенности поведения разностной ионосферной поправки. Имеются два временных диапазона относительно регулярных вариаций поправки, между которыми имеет место участок, соответствующий, вероятно, потере фазы в приемнике с ее дальнейшим восстановлением. На фоне гладкого изменения поправки заметны слабые нерегулярные флуктуации.

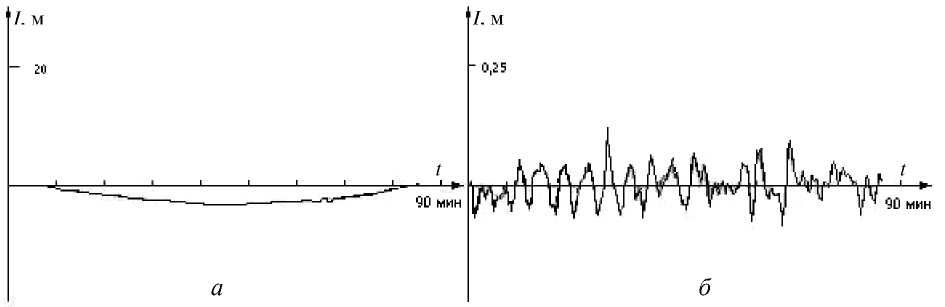

На рис. 2, а представлен временной ход разностной ионосферной поправки, полученный в эксперименте 07 марта 2008 г., 08:00–09:30 LT, с временным разрешением 30 с. Представлена разностная поправка для спутников «№ 9 и 21. На протяжении сеанса длительностью 90 мин не наблюдалось потери фазы. Никаких интересных особенностей во временной эволюции поправки замечено не было. Однако нас, в первую очередь, интересуют слабые, короткопериодические и нерегулярные вариации поправки. Для их выявления было выполнено удаление из временного хода регулярного тренда с использованием процедуры сглаживания. Остаточная часть,

Рис . 1. Временной ход разностной ионосферной поправ ки 21.12.2006 г ., 14:00–16:30 LT, для спутников № 12 и 30.

показанная на рис. 2, б , представляет собой временную зависимость нерегулярных флуктуаций. Из рисунка видно, что СКО флуктуаций составляет величину порядка нескольких сантиметров.

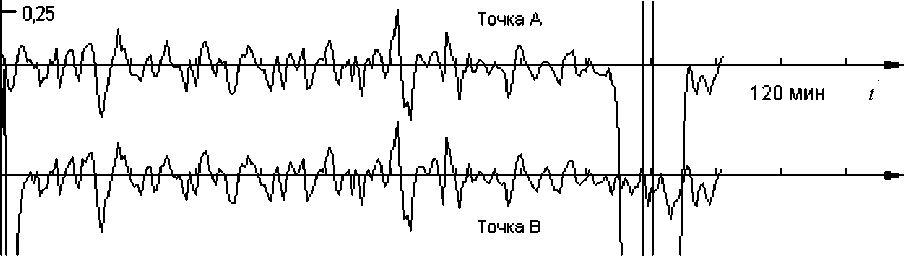

Возникает вопрос, действительно ли график на рис. 2, б отображает ионосферные флуктуации, или это аппаратные шумы и помехи. Однозначный ответ на этот вопрос дает двухпозиционный эксперимент, где в двух наблюдательных пунктах А и В, разнесенных на расстояние около 4 км, 29 января 2008 г. с 15:20 до 17:30 LT синхронно регистрировались ионосферные поправки для одной и той же пары спутников 2–29. Результаты (с удаленным трендом) представлены на рис. 3.

Прежде всего отметим, что в пункте А в конце сеанса фиксировалась потеря фазы. В остальное время поведение разностных поправок в двух пунктах визуально выглядит идентичным. Для установления количественной меры степени идентичности графиков (за исключением периодов потери фазы) был выполнен корреляционный анализ данных, включающий расчет нормированной корреляционной функции с временным сдвигом от –180 до + 180 с.

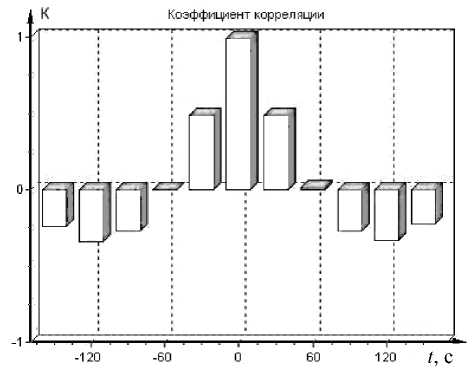

Результат представлен на рис. 4, из которого видно, что процессы синфазны, так как корреляционная функция имеет ярко выраженный максимум при нулевом сдвиге временного аргумента.

Из этого следует важный вывод о том, что в двух подыоносферных точках, разнесенных на несколько километров по горизонтали, процессы, контролирующие ПЭС, также синфазны. Таким образом, если имеет место горизонтальное перемещение крупномасштабных ионосферных неоднородностей, контролирующих флуктуации ПЭС, его скорость существенно меньше 4 км (расстояние между пунктами наблюдения) за 30 с (временной шаг измерений). Степень корреляции действительно высока: коэффициент корреляции при нулевом сдвиге по времени для рассматриваемого эксперимента составляет величину 0.96.

Из рис. 4 видна также другая важная особенность, выявленная в результате корреляционного анализа, которая заключается в том, что в анализируемых процессах явно присутствует периодическая составляющая с периодом около 240 с.

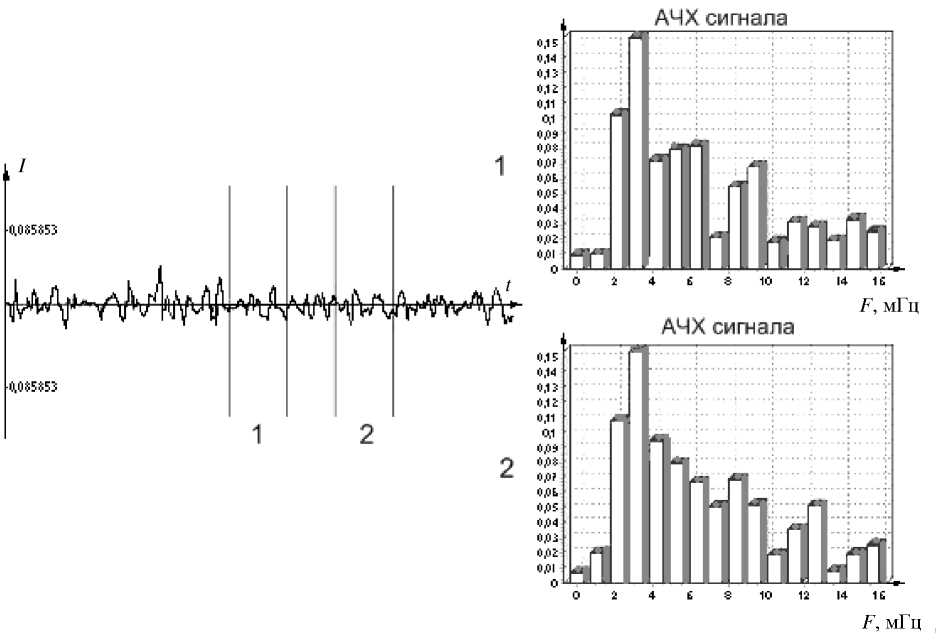

Для более детального исследования этого вопроса флуктуации разностной поправки подвергались спектральному анализу. На рис. 5 представлены результаты фурье-анализа для одного из сеансов с временным разрешением 30 с. Слева показан временной ход флуктуационной части разностной поправки. Два положения окна анализа (с использованием взвешивания по Хэммингу) обозначены вертикальными линиями. Справа показаны соответствующие амплитудно-частотные характеристики (в условных единицах). Отчетливо видна интенсивная спектральная линия на частоте около 3 мГц, причем анализ всех сеансов показал, что подобная картина наблюдается всегда. При этом явно выраженный максимум в спектре всегда лежит в пределах от 3 до 5 мГц.

Представляет интерес определение степени кор-релированности двух разностных ионосферных поправок, полученных для двух различных пар спутни-

Рис . 4. Корреляционная функция процессов , представ ленных на рис . 3.

Рис . 2. Временной ход разностной ионосферной поправки 07.03.2008 г ., 08:00–09:30 LT, для спутников 9–21 до ( а ) и после ( б ) удаления регулярного тренда .

I , м

Рис . 3. Ионосферные поправки для одной и той же пары спутников 2–29, синхронно измеренные 29.01.2008 г ., 15:20– 17:30 LT, в пунктах А и В .

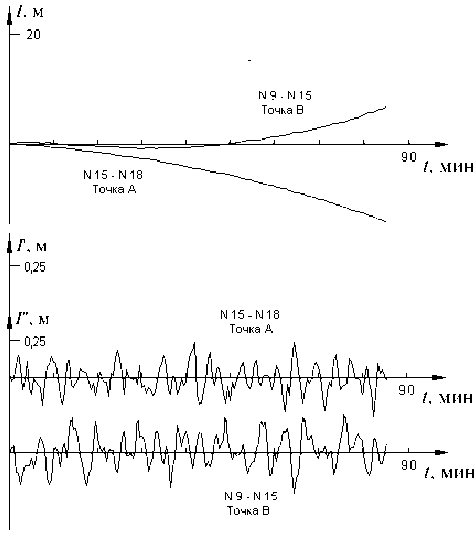

ков. На рис. 6 представлены временные эволюции полных поправок (верхняя часть графиков) для двух пар спутников 9–15 и 15–18 и флуктуационных поправок с удаленным трендом (нижняя часть графиков). Визуально коррелированность здесь не про- сматривается, однако корреляционный анализ свидетельствует о другом.

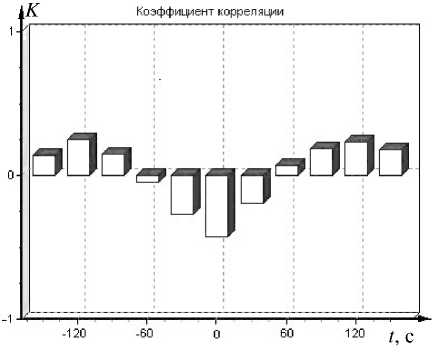

На рис. 7 показана нормированная корреляционная функция флуктуационных поправок, представленных на рис. 6.

Хотя максимальный по модулю коэффициент корреляции невелик, около 0.4, коррелированность вполне значима. При этом оказалось (очевидно, случайно), что в данном случае имеет место антикорреляция – процессы противофазны. Важно отметить, что и здесь корреляционная функция вновь четко показывает наличие периодичности, и вновь с периодом около 240 с.

Аналогичные особенности выявляются практически во всех экспериментах. Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о наличии в ионосфере крупномасштабных периодических процессов с частотами 3–5 мГц, по крайней мере, в тех условиях, в которых проводились эксперименты.

Заключение

Полученные в работе результаты свидетельствуют о жизнеспособности и информативности предлагаемой методики диагностики вариаций ПЭС в ионосфере

Рис . 5. Результаты фурье - анализа флуктуационной части разностной поправки для двух временных интервалов (1 и 2) в сеансе 29 января 2008 г ., 15:20–17:30 LT, пункт А .

одночастотными приемниками GPS. Уже первые эксперименты показали возможность оценки с помощью данной методики статистических характерис-

Рис . 6. Временной ход разностной ионосферной по правки 07.03.2008 г ., 08:00–09:30 LT, для двух пар спут ников 15–18 и 9–15 до ( верхний график ) и после ( нижний график ) удаления регулярного тренда .

Рис . 7. Коэффициент корреляции флуктуационных по правок , представленных на рис . 6.

тик (СКО) флуктуаций. Выявлено присутствие в ионосфере характерных периодических процессов. В дальнейшем методика может быть применена к исследованию указанных и других характеристик ПЭС в различных геогелиофизических условиях.

Необходимо отметить, что преимущества измерений одночастотными приемниками GPS очевидны: низкая стоимость оборудования, возможность проведения мобильных и многопозиционных измерений, высокое временное разрешение – до шага в 1 с.

Результаты, полученные в ходе работы, представляются полезными как в научном плане, для ионосферных исследований, так и для решения практических задач навигации, в частности, для навигационного обеспечения воздушных судов гражданской авиации, использующих в качестве основного средства навигации одночастотные приемники GPS/ГЛОНАСС.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 0602-16357.