Формализация требований к показателям в задачах многомерного оценивания объектов

Автор: Микони С.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Общие вопросы формализации проектирования: онтологические аспекты и когнитивное моделирование

Статья в выпуске: 3 (57) т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Создание модели многомерного оценивания объекта включает выполнение требований к каждому оцениваемому показателю. Трудоѐмкость этого процесса пропорциональна числу показателей. Требования к показателю делятся на количественные и качественные. Количественные требования формализуются набором логических ограничений на значения показателей. Моделирование ограничений выполняется на языке предикатов первого порядка. Качественные требования учитывают склонности/несклонности лица, принимающего решение, к риску в задачах выбора предпочтительной сущности и в задачах аксиоматической классификации. В отсутствие информации о склонности/несклонности к риску и расплывчатости границ между смежными классами качественные требования моделируются монотонными и немонотонными линейными и кусочнолинейными функциями на шкале показателя. Склонность к риску моделируется функцией ценности/полезности, мало изменяющейся в начале шкалы и сильно изменяющейся в еѐ конце. Функция, моделирующая несклонность к риску, имеет противоположные свойства. Для моделирования расплывчатости границ между смежными классами привлекаются оценочные функции с различной скоростью ухода за границу класса. В работе предлагается минимальный набор признаков, по значениям которых различаются все возможные варианты моделирования количественных и качественных требований к значениям показателей. Наборы признаков для решения задач упорядочения и классификации объектов различаются лишь количественно за счѐт необходимости задания требований для каждого класса. Эта информация заносится в таблицу «Признаки / Показатели» табличного процессора, при вводе которой в систему автоматически строится модель оценивания каждого показателя по предъявленным к нему требованиям.

Объект, класс, выбор, показатель, требования к показателю, оценочная функция, многомерное оценивание, автоматизация

Короткий адрес: https://sciup.org/170209530

IDR: 170209530 | УДК: 004.023:9 | DOI: 10.18287/2223-9537-2025-15-3-324-333

Текст научной статьи Формализация требований к показателям в задачах многомерного оценивания объектов

Требования к показателю объекта делятся на количественные и качественные. Количественные требования формализуются набором логических ограничений на значения показателей. К ним относятся: «не менее и не более», «равно», «не менее», «не более». Как частные случаи ограничений «не менее» и «не более» рассматриваются максимизация и минимизация показателей. Моделирование ограничений выполняется на языке предикатов первого порядка. Качественные требования заключаются в учёте важности делений шкалы показателя для лица, принимающего решение (ЛПР). Качественные требования к значениям показателей моделируются оценочными функциями (ОцФ).

В задачах многокритериальной оптимизации [1-3] экстремальное требование к значению показателя (y → min / max) реализуется линейной (убывающей / возрастающей) ОцФ с областью значений [0, 1]. В задачах достижения заданной цели [4] используются кусочнолинейные функции с точкой перелома в целевом (промежуточном) значении на шкале показателя. Отклонение от этой цели моделируется функцией с областью значений [–1, 1]. Например, в задаче выполнения плана биполярная ОцФ может иметь область значений [0, 200%] с промежуточным значением 100%, соответствующим выполнению плана [5].

В теориях ценности и полезности на шкалах показателей строятся нелинейные соответственно униполярные и биполярные ОцФ. Их создание представляет собой трудоёмкую процедуру, что усложняет создание моделей многомерного оценивания (ММО) объектов.

Разнообразие моделей имеет место при решении задач ММО объектов в рамках одной системы. Примером такой системы является система выбора и ранжирования СВИРЬ-М, объединившая решение задач выбора предпочтительного объекта / класса по многим показателям на конечном множестве объектов / классов [6]. Для облегчения решения задачи создания моделей ММО сложных объектов в системе СВИРЬ-М создана библиотека типовых ОцФ. К типовым нелинейным ОцФ отнесены модели, отражающие различные варианты склонности / несклонности ЛПР к риску [7-9].

Применение библиотеки типовых ОцФ упрощает проектирование модели ММО объекта. Для осуществления полной автоматизации построения модели ММО объектов необходимо каждую функцию из библиотеки ОцФ охарактеризовать набором признаков, по которым её можно было бы найти и реализовать для каждого показателя. Требования к показателям целесообразно задавать в специальной таблице «Признаки / Показатели». Это позволяет формировать всю необходимую информацию для создания модели ММО сложного объекта (исходные данные и требования к показателям) в табличном процессоре MS Excel . Для этого требуется найти взаимосвязи между предикатами и между всеми ОцФ, применяемыми в задачах упорядочения и классификации объектов.

В работе обосновывается базовый набор признаков и его расширения, позволяющие решать различные задачи ММО объектов с применением библиотеки ОцФ.

1 Формализация требований к показателям оцениваемого объекта

Требования к значениям j -го показателя объекта формализуются следующими логическими ограничениями:

-

■ принадлежность классу y е[ c 1 , c 2 ];

-

■ равенство y = c , как частный случай принадлежности классу при c 1 = c 2 = c ;

-

■ не менее y > c ;

-

■ не более y < c.

Сложность выбора класса превосходит сложность выбора лучшего объекта на основе отношения порядка. Это утверждение подтверждается представлением интервального ограничения y j ∈ [c j ,1 , c j ,2 ] через логическое произведение двух односторонних (полуинтервальных) ограничений:

y j ∈ [c j ,1 , c j ,2 ] = ( y j ≥ c j ,1 ) ∧ ( y j ≤ c j ,2 ). (1)

В задаче оценивания объекта по многим показателям интерв ал ьное ограничение [c j ,1 , c j ,2 ] на шкале [ y j ,min , y j ,max ] j -го показателя, y j ,min ≤ c j ,1 ≤ c j ,2 ≤ y j ,max , j =1, n , относительно других его значений названо нормой [10]. В префиксной записи выражение (1) представляется логическим произведением двух двухместных предикатов [11]:

Pr^j , [C j ,1 , c j ,2 ]) = Pr > ( y , C j ,1 ) & Pr < (y j , c j ,2 )

Трёхместный предикат Pr E (y , [c j,1 , c j ,2 ]) описывает принадлежность значения y отрезку [c j ,1 , C j ,2 ] шкалы [ y j ,min , y j ,max ]. Частным случаем интервального ограничения является точечная норма c j ,1 = C j ,2 = C j . За точечную норму C j может быть принято среднее значение интервальной нормы C j = (c j ,1 + C j ,2 )/2. В этом случае предикат принадлежности классу сводится к предикату Pr = (y j , c j ) равенства точек y j , c j на шкале j -го показателя.

В частном случае одна из границ нормы cj ,1 или Cj ,2 может совпадать с границей шкалы. Графическая трактовка рассмотренных случаев показана на рисунке 1 в виде четырёх вари антов ограничений на значение j-го показателя со шкалой [yj ,mn, yj ,max].

Верхний вариант представлен тремя отрезками шкалы [ y j ,min , y j ,max ]. Средний отрезок моделирует интервальную норму показателя. Остальные три варианта являются частными случаями интервальной нормы, представленными двумя отрезками шкалы. Третий вариант является графическим представлением первого сомножителя, а четвёртый вариант - второго сомножителя формулы (1).

^^^^^^^» --I /min /1 Cj,2 -Г2Дпах

^^^^^^»1

V ГV ■

•/min j -‘/max

^^^^^■=^^=^^=1 /дат Cj,l *'/ДЕ

I I I 1

/min 4 /2 У)т^

Рисунок 1 - Четыре варианта задания нормы

В этих вариантах запрещённые значения пока- зателя представлены только одним отрезком шкалы, а разрешённые значения расширяют норму до границы шкалы. Если же в предикате Pr>(yj, cj,1) нижнюю границу нормы приравнять началу шкалы (cj,1 = yj,min), а в предикате Pr<(yj, Cj ,2) верхнюю границу нормы приравнять концу шкалы (Cj ,2 = yj ,max) j-го показателя, точка отсчёта соответственно максимизации и минимизации значения показателя совпадёт с границей шкалы, что обозначается как yj ^ max и yj ^ min.

Таким образом, через соотношение границ шкалы и интервальной нормы показателя можно выразить не только четыре логических предиката: принадлежности интервалу, равенства точке и ограничения «не менее» и «не более» заданной величины, но и функции максимизации и минимизации. Это позволяет формализовать все требования к значениям показателя границами шкалы и интервальной нормы.

2 Линейные оценивающие функции показателей

При оценивании объекта по многим показателям возникает задача приведения шкал всех показателей к единой шкале. Универсальной для унификации требований к показателям является шкала [0, 1]. Требование к значениям показателя, заданное на исходной шкале, отображается в единую шкалу ОцФ f(y). Её областью определения является шкала [yj ,mjn, yj ,max] j - го показателя, j = 1, n, а областью значений [0, 1].

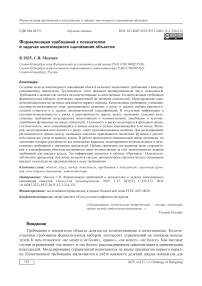

Простейшим отображением нормы является прямоугольная характеристическая функция множества точек [c j ,1 , C j ,2 ]. Она изображена пунктиром на рисунке 2. Однако в общем случае границы нормы расплывчаты [12]. В отсутствие информации о законе отклонения от нормы до допустимого значения в меньшую сдо м,- и большую сд о б j стороны оно моделируется нисходящими линейными функциями с областями определения [ с до м,- , c j ,1 ] и

Рисунок 2 - Модель расплывчатой нормы

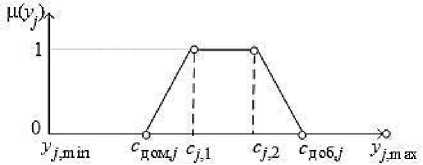

[Cj,2, сдоб,]. Трапеция, изображённая на рисунке 2, представляет собой композицию трёх ли- нейных функций: f(y) = a-yj; f2(yj) = 1; f(yj) = 1 - a-yj с областями определения [сg0Mj, cj,1], [cj,1, cj,2] и [cj,2, сдoб!j']. В случае cj,1 = cj,2 = cj область определения функции f2(yj) вырождается в точку cj = (cj ,1 + cj ,2)/2 (второй вариант шкалы на рисунке 1), а трапеция сводится к треугольнику. Кусочно-линейные функции f (у) и f (yj) с точками перегиба f (cj)>0 и f 3(cj)>0 изображены на рисунках 3 а и 3б.

Возрастающая функция f (у ) удовлетворяет ограничению y j > c j ,1 , начиная с точки c j ,1 , а убывающая функция f (y j ) удовлетворяет ограничению y j■ < c j ,1 до точки c j . В этой точке они удовлетворяют минимальному требованию к значению показателя [11]. При расширении области определения функций f(y j ) и f(y j ) ) на всю шкалу (c j ,1 = y j ,mm для f . ( y j ) и c j ,2 = y j ,max для f (y j )) они сводятся к целевым функциям y j ^ max и y j ^ min задач оптимизации.

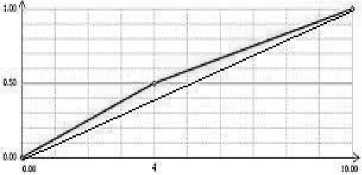

В качестве примера на рисунке 4 показана возрастающая кусочно-линейная функция (верхний график), порождённая на шкале [0, 10] полуинтервальным ограничением y j > 4.

Рисунок 3 - а) оценочная функция f 1 , б) оценочная функция f

Рисунок 4 - Кусочно-линейная и линейная оценочные функции

Точке перегиба c j = 4 соответствует минимальный уровень требования f(C j ) = 0,5 к значениям j -го показателя. При сведении точки перегиба к нулю ( c j = 0) кусочно-линейная функция преобразуется в линейную ОцФ y j ^ max. Аналогичным образом порождаются графики убывающей функции f(y j j ).

3 Нелинейные оценивающие функции показателей

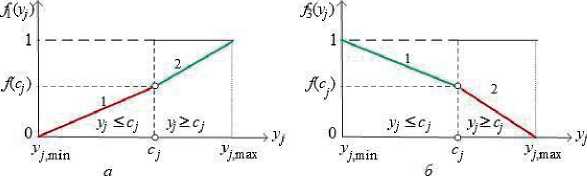

Приведённые кусочно-линейные ОцФ моделируют безразличие ЛПР к делениям отрезков шкалы показателя. Оно проявляется в пропорциональном либо обратно пропорциональном изменении значений ОцФ с увеличением значений показателя. Эти функции не учитывают склонность / несклонность ЛПР к риску [9]. Склонность ЛПР к риску проявляется в медленном, а несклонность - в быстром увеличении ценности делений на начальном участке шкалы показателя. Эти свойства ЛПР моделируются формулой:

v (y j )~((У / — y j ,min)/( y j ,max - y j ,min )) • (3)

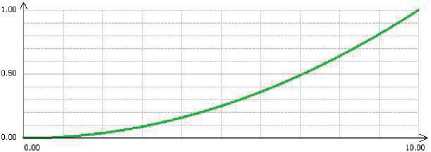

Параметр t >1 (парабола) моделирует склонность, а t <1 (обратная парабола) - несклонность ЛПР к риску. В качестве примера на рисунке 51 показан график ОцФ v(y ) = y 2.

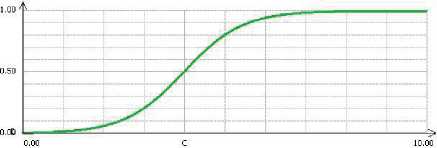

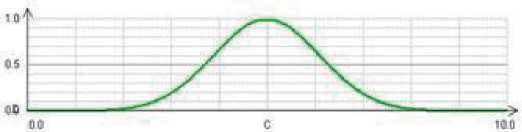

Сочетание склонности ЛПР к риску до точки с и несклонности - после неё моделируется логистической функцией. На рисунке 6 показана возрастающая логистическая функция.

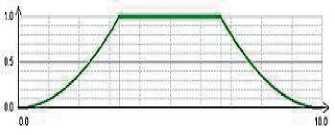

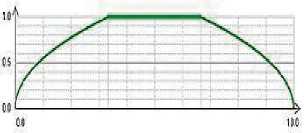

Свойство нелинейности востребовано также применительно к немонотонным ОцФ, каковыми являются функции принадлежности классу. Линейные фронты трапеции (рисунок 2), моделирующие меру отклонения значения показателя от границы нормы (класса), применяются в отсутствие информации об отношении ЛПР к этим отклонениям. Поскольку фронты трапеции являются монотонными функциями, к ним применимы типы функций, изложенные выше, а именно, парабола, обратная парабола и логистическая функция. На рисунках 7-9 изображены функции принадлежности классу с соответствующими фронтами.

Рисунок 5 – Парабола как возрастающая выпуклая оценочная функция показателя

Рисунок 6 – Возрастающая логистическая функция показателя

Рисунок 7 – Функция принадлежности классу с параболическими фронтами

Рисунок 8 – Функция принадлежности классу с фронтами обратной параболы

Рисунок 9 – Функция принадлежности классу с логистическими фронтами

Рисунок 10 – Функция принадлежности классу с точечной нормой

Нелинейный вариант точечной нормы (c 1 = c 2 ) на рисунке 10 моделируется колоколом – функцией Гаусса.

4 Кодирование требований к значениям показателей

Информацию кодируют с разными целями: от удобства представления до скрытия содержания [13, 14]. В данной работе объектом кодирования являются требования к значениям показателей оцениваемого объекта. С точки зрения количественных требований к значению показателя наиболее сложным является интервальное ограничение. Остальные требования сводятся к его частным случаям. Такая взаимосвязь требований позволяет принять интервальное ограничение за исходное требование и сформулировать правила вывода из него всех остальных.

В таблице 1 задан способ кодирования предикатов через соотношение границ шкалы [a, b] и интервальной нормы [c1, c2] согласно рисунку 1. Переменные в строках таблицы 1 расположены в направлении возрастания значений показателя. Первые четыре строки отражают графическое представление предикатов на рисунке 1. В строках 5 и 6 предикаты y ≥ c 1 , c 1 = a, и c 2 ≤ y, c 1 = b играют роль функций: y → max и y → min.

Таблица 1 – Кодирование предикатов

|

Pre (у, [а, сз]) |

а |

Ci |

Cz |

b |

|

Л=О,с) |

а |

с |

с |

b |

|

Рп (у, С1) |

а |

С1 |

ь |

|

|

РК (у, Сз) |

а |

С1 |

ь |

|

|

Х»^-тах |

а |

а |

ь |

|

|

/у) -> min |

а |

Ь |

ь |

В таблице «Признаки / Показатели» переменные a , b , c 1 , c 2 обозначаются следующим образом: a – минимальная граница шкалы (МинГШ); b – максимальная граница шкалы (МаксГШ); c 1 – нижняя граница нормы (НГН); c 2 – верхняя граница нормы (ВГН).

Качественные требования к показателям реализуются через выбор ОцФ. Наиболее сложной является составная немонотонная функция принадлежности классу. В её состав входят восходящая и нисходящая монотонные функции. В качестве типовых нелинейных функций приняты парабола (пар), обратная парабола (о.пар) и логистическая (лог) функции. Для моделирования принадлежности точечной норме дополнительно используется функция Гаусса.

Таким образом, для выбора нужной ОцФ необходимо знать класс ОцФ (линейная / нелинейная) и тип нелинейной функции («пар», «о.пар», «лог», «Гаусса»).

В таблице 2 приведены примеры кодирования шести предикатов в шкале [ a , b ] = [0, 10].

В строках НГН и ВГН показателя П1 заданы границы нормы [ с 1 , с 2 ] = [4, 6]. В качестве

ОцФ показателю П1 задана функция принадлежности классу с нелинейными (нл) логистическими фронтами (рисунок 9). Для показателя П2 в строках НГН и ВГН задана средняя точка 5 шкалы [0, 10]. В качестве ОцФ показателю П2 задана функция Гаусса (рисунок 10).

Таблица 2 - Пример кодирования требований к показателям

|

Ш |

ш |

пз |

П4 |

П5 |

П6 |

|

|

ХЬшГШ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

МаксГШ |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

|

НГЕ |

4 |

5 |

4 |

0 |

||

|

ВГН |

6 |

5 |

5 |

10 |

||

|

Линейность |

нл |

НЛ |

Л |

Л |

НЛ |

НЛ |

|

Функция |

лог |

Гаусса |

пар |

о.пар |

||

|

Вес |

||||||

|

ем |

равно 4 |

>4 |

10 |

^0 |

Применение одной значащей промежуточной переменной с1 или с2 на шкале показателя [a, b] позволяет порождать лишь монотонные ОцФ, поскольку используется только для задания их направленности (возрастания / убывания).

Полуинтервальные ограничения ≥ 4 и ≤ 6 кодируются одной из границ интервала [4, 6]. Этим точкам на шкалах показателей соответствуют точки перегиба кусочно-линейных ОцФ. Возрастающая кусочно-линейная функция показателя П3, реализующая ограничение yj ≥ 4, приведена на рисунках 3а и 4. Убывающая кусочно-линейная функция показателя П4, реали- зующая ограничение yj ≤ 6, приведена на рисунке 3б.

Кодирование показателей П5 и П6 иллюстрирует переход от ограничений ≥ и ≤ к их максимизации и минимизации приравниванием с 1 и с 2 соответственно к нижней и верхней границам шкалы [0, 10]. ОцФ П5 и П6 задана нелинейность – восходящая парабола показателю П5 (рисунок 5) и нисходящая обратная парабола показателю П6.

Пустая строка «Вес» в таблице 2 означает равенство важности показателей. В противном случае задаются веса показателей в зависимости от применяемого метода оценивания – либо в долях единицы, либо натуральными числами, начиная с единицы.

С помощью предложенного кодирования ОцФ на основе предикатов «не менее» и «не более» могут порождаться монотонные ОцФ: пять базовых ОцФ (линейная, парабола, обратная парабола, логистическая и функция Гаусса) и три составных функции (кусочнолинейная, парабола-обратная парабола, обратная парабола-парабола). На основе предикатов Pr ∈ ( y , [c 1 , c 2 ]) и Pr = ( y , c) порождаются по пять немонотонных ОцФ (см. рисунки 2, 7-10): четыре составных функции (линейная, парабола, обратная парабола, логистическая) и одна элементарная ОцФ (функция Гаусса).

5 Кодирование классов

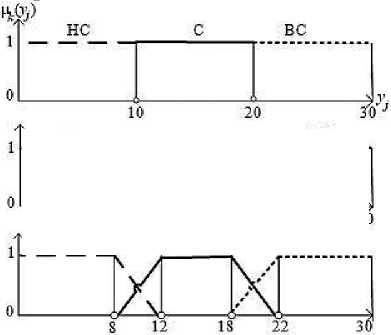

Границы классов могут совпадать, не совпадать и пересекаться. На рисунке 11 показаны варианты соотношения границ на примере трёх классов: «Ниже среднего» (НС), «Средний» (С), «Выше среднего» (ВС). Пересечение границ смежных классов означает частичную принадлежность показателя каждому из них, которая моделируется монотонно восходящим и нисходящим фронтами функции принадлежности (нижний вариант размещения границ).

В таблице 3 границы классов (норм) помечены именами (НС, С, ВС). Столбцы таблицы отражают границы трёх вариантов соотношения классов, изображённых на рисунке 11.

Общими для всех классов являются границы шкалы (верхние две строки таблицы). При задании числа классов по изложенной исходной информации автоматически могут строиться функции принадлежности классам каждого показателя.

Рисунок 11 – Варианты границ между классами

|

' НС |

с |

ВС |

||

|

' НС |

1 |

2 1 С |

2 |

2 30 ВС |

Таблица 3 - Задание границ шкал и классов

|

Шкалы и |

Общие |

Нет общих |

Нечёткие |

|

классы |

границы |

границ |

границы |

|

МинГШ |

0 |

0 |

0 |

|

МаксГШ |

30 |

30 |

30 |

|

НГК НС |

0 |

0 |

0 |

|

вгкнс |

10 |

8 |

12 |

|

НГК с |

10 |

12 |

S |

|

вгкс |

20 |

1S |

22 |

|

НГК вс: |

20 |

22 |

18 |

|

вгквс |

30 |

30 |

30 |

Важным частным случаем классификации является определение отклонений от нормы в меньшую и большую стороны по величине функции принадлежности [15]. Ввиду зависимости классов «Меньше нормы» (МН) и «Больше нормы» (БН) от класса «Норма» (Н) создание функций принадлежности этим классам не требует оформления их как отдельных классов. Для создания их функций принадлежности используются параметры, заданные для класса «Норма».

Таблица 4 – Требования к показателю в задаче оценивания отклонения от нормы

|

Шкала |

Число ошибок |

|

МинГШ |

0 |

|

МаксГШ |

3 |

|

НГК Норма |

1 |

|

ВГК Норма |

1 |

|

ДОМ |

0,5 |

|

ДОБ |

1,5 |

|

Линейность |

НИ |

|

Фронт |

лг |

|

Лучший класс |

Меньше нормы |

На примере показателя «Число ошибок» в таблице 4 приведена информация, востребованная в задаче оценивания отклонения от нормы. Для моделирования расплывчатости границ между классом Н и классами МН и БН таблица 4 дополнена строками – ДОМ (допустимое отклонение от нормы в меньшую сторону) и ДОБ (допустимое отклонение от нормы в большую сторону).

Для вычисления индикатора состояния объекта [15] в таблицу 4 введена строка «Лучший класс» с возможными значениями «Норма», «Меньше нормы» и «Больше нормы». Эта информация востребована для оценивания улучшаемых показателей, отклонение которых в одну сторону от нормы является желательным.

Таким образом, кодирование требований к показателям объекта (см. пример в таблице 2), можно считать универсальным средством для построения моделей ММО объектов.

Заключение

Формализация количественных и качественных требований к значениям показателей позволила найти минимальный набор признаков, необходимый и достаточный для различения всех рассмотренных видов ОцФ, применяемых при ММО сложных объектов. Все варианты количественных требований представлены как частные случаи задания принадлежности классу на шкале показателя. Кодирование качественных требований к значениям показателей позволило различить все ОцФ.

Предложенный «язык» для обозначения ОцФ позволил формировать требования к значениям показателей в виде таблицы «Признаки / Показатели». Для этой цели выбран таблич- ный процессор MS Excel. В системе СВИРЬ-М модель ММО сложного объекта создаётся автоматически после ввода таблицы «Признаки / Показатели».

Результаты исследования позволили значительно снизить трудоёмкость создания модели ММО объекта, а подготовку исходных данных (таблица «Объекты / Показатели») и условий задачи (таблица ««Признаки / Показатели»») вынести за пределы системы СВИРЬ-М на табличный процессор MS Excel.