Формальные экономические институты в контексте хозяйственной культуры современной России: по материалам эмпирического исследования

Автор: Давыдов Сергей Анатольевич, Прозоровская Камилла Александровна, Рогова Анна Михайловна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Теория и философия хозяйства

Статья в выпуске: 1 (133), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты эмпирической проверки ряда теоретических гипотез об особенностях соотношения формальных экономических институтов и хозяйственной культуры современной России. Авторы обращаются к наследию русской социальной философии и экономической теории XIX- начала XX вв. и предпринимают попытку в ходе эмпирического исследования верифицировать сложившееся в рамках российской социально-экономической науки классического периода мнение о невысокой степени легитимности хозяйственного права в представлениях населения России. Результаты эмпирического исследования говорят о сдержанном отношении российского экономически активного населения к практической реализации некоторых норм хозяйственного права, организующих хозяйственную деятельность в нашей стране. В то же время ряд особенностей русской хозяйственной культуры, охарактеризованных социальными философами позапрошлого века как инвариантные, сегодня явным образом не проявляют себя в ней. Есть основания полагать, что подобные изменения периферических слоев ценностной структуры россиян являются следствием глубоких преобразований, которые претерпело российское общества на протяжении XIX-XX веков.

Хозяйственная культура, формальные институты, экономические агенты, эмпирическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/148323886

IDR: 148323886

Текст научной статьи Формальные экономические институты в контексте хозяйственной культуры современной России: по материалам эмпирического исследования

В настоящее время социология и экономика отводят духовным основам хозяйственной жизни как «взаимонаправленной и общей для всех связующей настроенности» [10, с. 33] весьма важную роль в формировании хозяйственного права, как важной составляющей институциональной системы регулирования экономической деятельности [4, с. 129].

Основываясь на этих представлениях несложно допустить, что нормы хозяйственного права смогут найти наиболее эффективные формы своей реализации при условии тесного согласования со смыслами хозяйственной культуры, оправдывающими мотивы субъектов хозяйствования и создающей ценностные образцы их действия. Иными словами, реализация норм хозяйственного права способна приводить к позитивным результатам в экономике в той мере, в какой их легитимация приобретает устойчивый характер. Именно поэтому проблема восприятия хозяйственными агентами России хозяйственного права на протяжении многих лет является одной из центральных в отечественной социологии.

Надо заметить, что проблема эта впервые была поставлена в русской социальной философии и со-циентальной экономике еще в конце XVIII – начале XIX веков. И весьма специфическим образом: в этот период российское хозяйственное право начало рассматриваться, прежде всего, в качестве инструмента государственной политики по установлению полного контроля над экономикой, притом политики явно недружественной населению, закономерно приводящей к сворачиванию экономической активности населения России.

Материалы и методы

Формированию такого мнения немало способствовали результаты архивной работы с документами, отражающими особенности экономической жизни России еще со времен Московского государства. Многие из этих документов свидетельствовали о том, что по отношению к населению российское государство не стеснялось использовать и такие средства, как придание закону обратной силы, манипулирование фискальными инструментами, прямая конфискация собственности.

Например, Юрий Крижанич – серб, состоящий на русской государственной службе (XVII век) – так характеризовал хозяйственную жизнь современной ему России: «Русские отовсюду и везде связаны, ничего не могут свободно делать, трудом рук своих не могут пользоваться. Все должны делать и торговать тайком, в молчанку, со страхом и трепетом, укрываться … от огромной толпы правителей или палачей» [9, с. 378].

Особенно безотрадным с точки зрения исследователей являлось то, что имея немалые административные ресурсы, российские элиты слабо использовали их в созидательном плане, упуская из фокуса своего внимания проблему установления законности и правопорядка в сфере хозяйства. Государство не только с пренебрежением относилось к задаче конструирования новых высокоэффективных экономических институтов, но даже не обеспечивало должным образом работу уже имеющихся. Все это создавало условия, в которых государственные служащие не демонстрировали ни способности, ни желания должным образом исполнять служебные обязанности [9, с. 378].

В условиях, когда легальная экономическая деятельность была связана с высокими издержками [11, с. 142] и при этом не давала устойчивых гарантий благополучия, хозяйственные агенты России рассматриваемого периода, по мнению исследователей, рассматривали государство как врага, на которого «не распространяются моральные запреты: его можно обманывать, у него можно красть, обещания, данные государству, можно не выполнять» [3, с. 54]. А становившиеся печальной нормой халатность и произвол чиновников и судей приводили к еще большей дезорганизации хозяйственной системы, а также к легитимации установок задействованных в ней агентов на выход из правового поля [7, с. 228].

По оценкам исследователей ситуацию еще более усугубляло то обстоятельство, что на протяжении долгих лет право на обладание собственностью в России не было безусловным. Оно связывалось с заслугами собственника перед государством [12, с. 532], его самоотдачей в служении государственным интересам [5, с. 88]. И наоборот, экономические активы людей, «от которых к государственной пользе надеяться не можно» [12, с. 532], были беззащитны перед произвольными конфискациями. Конечно, практики изъятия имущества у собственников не внушали хозяйственным агентам уверенности в получении результатов экономической деятельности, а, напротив, формировали у них представления о подчиненном положении экономической деятельности в сравнении с политической и социальной активностью.

Закономерным итогом стало сформировавшееся в русской хозяйственной этике «презрение к мещанству, к буржуазной сосредоточенности на собственности, на земных благах» [4, с. 49]. В сложившихся условиях сложно было ожидать, что умами хозяйственных агентов в России овладеет установка на напряженный труд с целью преумножения частной собственности. А это на протяжении длительного времени подрывало мотивационные основы хозяйственной деятельности в нашей стране.

Низкая эффективность норм хозяйственного права и избирательность их применения привели, по мнению Павла Флоренского, к устойчивому изменению правосознания в России к началу XX века. Философ отмечал, что в сознании русских была утрачена семантическая связь между понятиями закона и права. «Закон (у русских – Авт.) – это норма не поведения, а бытия, – писал он. – Преступление есть … выступление за … какую-то черту, хождение за пределами человеческого бытия, существенно присущей ему» [6, с. 22].

Подобная трактовка закона, нередко свойственная высоко мобилизованным обществам [1], препятствовала культурной легитимации хозяйственного права в России, побуждая население рассматривать формальные экономические институты во многих случаях как препятствие на пути следования «закону», воплощенному в традициях и обычаях [8, с. 56].

Отдавая должное теоретическим выводам российской социально-экономической науки XIX – начала XX веков, мы, тем не менее, могли бы задать себе вопрос о том, насколько они адекватны сегодняшнему дню, и носят ли выделенные отечественной наукой классического периода черты русской хозяйственной культуры инвариантный характер, или следует думать, что они сформировались под влиянием конкретно-исторических условий и утрачиваются ею по мере изменения облика социальноэкономической системы [2, с. 12].

Для того, чтобы подступиться к поиску ответов на эти вопросы, нами было проведено зондажное эмпирическое исследование. В ходе этого исследования мы поставили себе целью проверить, являются ли составляющими хозяйственной культуры современной России такие особенности, как: недоверие экономических агентов к хозяйственному праву, их отчужденное отношение к государству, неуважение к частной собственности на капитал, противопоставление хозяйственного права традициям и обычаям.

Данные, позволяющие верифицировать исследовательские гипотезы, были получены с помощью анкетного опроса (n=1247), проведенного в 2017-2021 годах в 22 регионах Российской Федерации Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского федеральных округов. Формирование выборки осуществлялось с учетом соблюдения соответствия ее структуры структуре экономически активного населения России по таким признакам как пол, возраст, место рождения.

Опросный лист включал в себя 39 закрытых вопросов. Некоторые из вопросов были открытыми, что давало респондентам возможность сформулировать собственный ответ. Большинство вопросов были закрытыми. Каждый из них представлял собой суждение, с которым респондент должен был согласиться в той или иной степени. Ответом на такой вопрос становилась степень согласия респондента с суждением.

Результаты и обсуждение

Некоторые полученные в результате исследования результаты способны пролить свет на вопрос об отношении респондентов к формальным экономическим институтам при их рассмотрении с позиции критериев хозяйственной культуры. Прежде всего, в ходе исследования проверке подверглось предположение об отчужденном отношении трудоспособного населения России к государству как субъекту регулирования экономики.

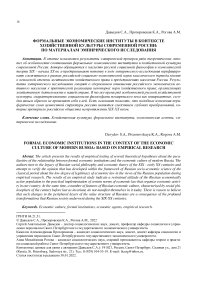

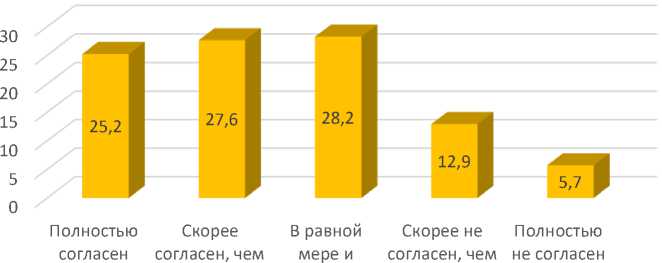

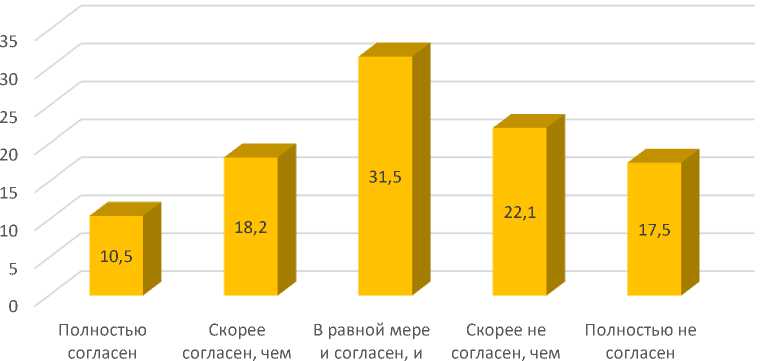

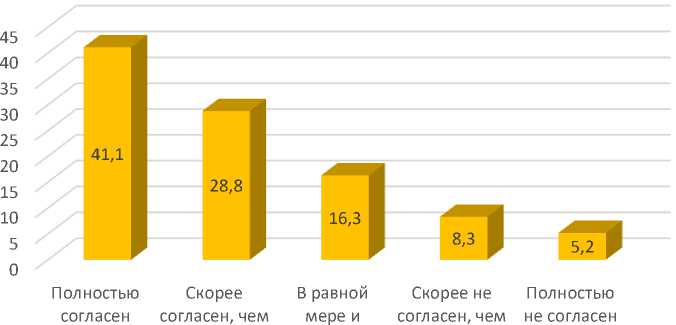

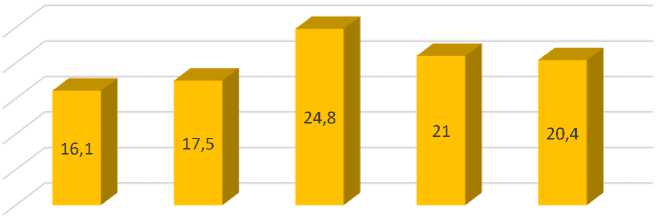

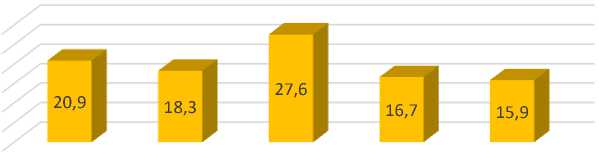

Так, на вопрос о том, какое влияние оказывает российское государство на хозяйственную деятельность, респонденты в основной своей массе ответили, что такое влияние является скорее деструктивным (рис. 1). Наиболее сильно выраженным оказалось негативное отношение опрошенных к выполняемой государством редистрибутивной функции (рис. 2).

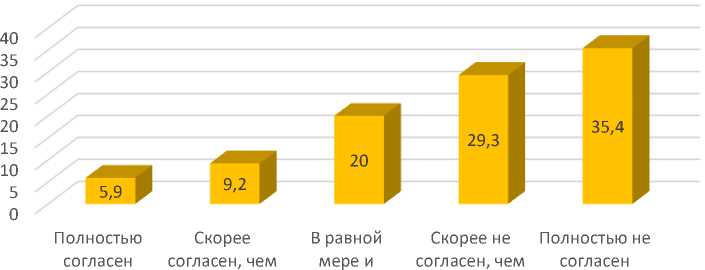

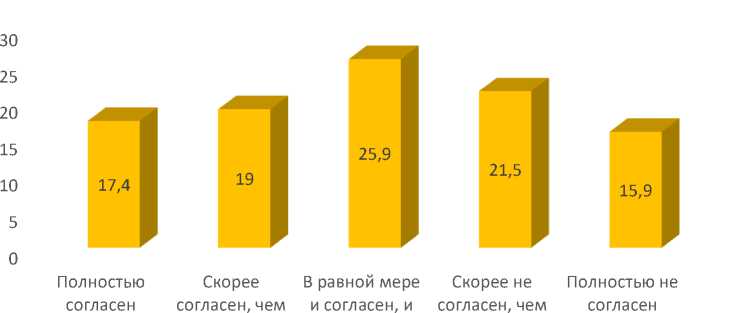

Обратим внимание на то, что большая часть респондентов или нейтрально, или отрицательно относится к действующим в России хозяйственным законам, считая, что они не служат интересам человека труда (рис. 3).

не согласен согласен, и согласен не согласен

Рис. 1 . Распределение ответов на вопрос:

«Наше государство скорее мешает хозяйственной деятельности, чем помогает», %

не согласен согласен, и не согласен согласен

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:

«Наше государство в целом правильно распоряжается нашими налогами», %

не согласен не согласен согласен

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Хозяйственные законы не служат интересам основной массы трудящихся», %

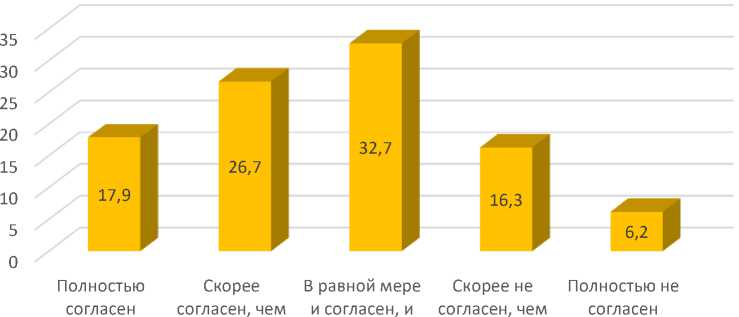

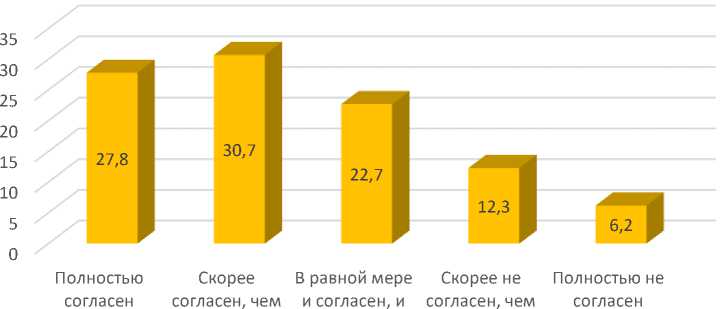

Поскольку на фазе программирования исследования мы ожидали подобных результатов, нам показалось важным включить в анкету ряд вопросов, направленных на выяснение отношения респон- дентов к результатам хозяйственной деятельности государства. И вот какие ответы были получены. Прежде всего, опрошенные в основной своей массе не считают необходимым снижать степень участия государства в хозяйственной деятельности (рис. 4).

не согласен не согласен согласен

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Вмешательство нашего государства в хозяйственную деятельность чрезмерно», %

Далее, сдержанное отношение к содержанию ныне действующего хозяйственного законодательства отражается на отношении опрошенных к хозяйственному законодательству как формальному институту. Они соглашаются исполнять нормы хозяйственного права даже в том случае, когда последние расходятся с нормами морали и обычного права (рис. 5).

не согласен не согласен согласен

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос:

«На нарушения хозяйственного закона можно пойти, если не пренебрегать моралью и обычаями», %

Отрицательное отношение респондентов к результатам хозяйственной деятельности государства отчасти проясняют ответы на вопросы, касающиеся их оценки организации работы государственного аппарата и, как следствие, работы государственных служащих. Прежде всего, обращает на себя внимание очевидное преобладание негативного отношения среди опрошенных к деятельности чиновников, которые, по их мнению, часто злоупотребляют своим служебным положением (рис. 6).

Но важно обратить внимание на то, что неудовлетворительную работу чиновников респонденты объясняют отнюдь не какими-то свойственными им психологическими особенностями, а скорее их неизбежным включением в существующие практики работы бюрократического аппарата. Так, опрошенные не склонны считать, что в чиновники идут только те, кто не умеет и не любит работать (рис. 7).

Но при этом в своем явном большинстве они в той или иной мере полагают, что включенность государственного служащего в работу бюрократических структур оказывает деструктивное влияние на его личность (рис. 8).

не согласен согласен, и согласен не согласен

Рис. 6 . Распределение ответов на вопрос: «Чиновники часто злоупотребляют служебным положением в корыстных целях», %

не согласен не согласен согласен

Рис. 7 . Распределение ответов на вопрос:

«В чиновники идут те, кто не любит и не умеет работать», %

не согласен не согласен согласен

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Чиновничья работа портит человека», %

Интересными могут показаться и эмпирические признаки, характеризующие сегодняшнее отношение респондентов к институту частной собственности. Как и следовало ожидать, результаты опроса продемонстрировали отрицательное отношение респондентов к той собственности, которая была получена нечестным путем. Большинство опрошенных отказывают такой собственности в праве считаться легитимной (рис. 9).

чем не согласен, и чем согласен согласен не согласен

Рис. 9 . Распределение ответов на вопрос: «Заслуживает уважения лишь та собственность, приобретение которой не сопровождалось нарушением норм морали», %

Полностью Скорее

В равной Скорее не Полностью не согласен согласен, чем мере и согласен, чем согласен не согласен согласен, и не согласен согласен

Рис. 10 . Распределение ответов на вопрос: «Несправедливо приобретенная собственность может быть изъята – даже в случае, если она была получена законным путем», %

Полностью согласен

Скорее согласен, чем не согласен

В равной мере и согласен, и не согласен

Скорее не согласен, чем согласен

Полностью не согласен

Рис. 11 . Распределение ответов на вопрос: «Получение трудовых доходов заслуживает более высокой моральной оценки, чем получение доходов с собственности (%% по вкладам, дивиденды, и т.д.)», %

В то же время, в незначительном большинстве респонденты не считают возможной экспроприацию несправедливо нажитой собственности. Это подчеркивает в целом уважительное отношение опрошенных к собственности как экономическому институту, а также к правам собственника (рис. 10). Более того, только незначительное большинство респондентов склонны считать трудовые доходы более честными в сравнении доходами с капитала. Это демонстрирует, что опрошенные в целом рассматривают капиталистическую прибыль в качестве легитимного источника доходов (рис. 11).

Заключение

В целом полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что хозяйственная культура современной России в ряде внешне проявляющихся признаков имеет отличия от хозяйственной культуры России в том виде, какой она была описана классиками русской социально-экономической мысли.

Действительно, как и прежде, население России в основной своей массе, похоже, не склонно оценивать положительно деятельность органов государственного управления экономикой, прежде всего, в области распределения государственного бюджета. Следует полагать, однако, что в большей степени отрицательные оценки, связанные с деятельностью государства как субъекта хозяйственного регулирования, скорее являются формой рефлексии респондентов на чрезмерное забюрокрачивание хозяйственной деятельности, а также на качество выполнения государственными служащими возложенных на них функций. И только в значительно меньшей степени они отражают неуважение опрошенных к государству как социальному институту, роль которого признается ими как значимая.

В ходе опроса не было выявлено и явных признаков традиционно приписываемому русскому архетипу неуважительного отношения к нормам хозяйственного права. Напротив, была зафиксирована готовность экономических агентов исполнять нормы хозяйственного права даже в том случае, когда моральные соображения и обычай диктуют иное. С точки зрения теории это могло бы свидетельствовать о том, что в современной России преодолен критический разрыв между формальными и неформальными экономическими институтами, хотя о полном их согласовании говорить еще рано.

Не было получено нами и явных свидетельств неуважительного отношения в современной России к институту частной собственности. Результаты опроса продемонстрировали отрицательное отношение респондентов к нечестно нажитой собственности. Но при этом в большинстве своем они не поддержали возможность ее экспроприации, и не отказывают в легитимации доходам от распоряжения собственностью. Тем самым, в настоящее время население России демонстрирует свое в целом уважительное отношение к собственности как социальному институту, к правам собственника, а также его положению в обществе.

Фиксируя внешние признаки изменения российской хозяйственной культуры в ряде ее специфических черт, мы, тем не менее, не можем утверждать – насколько эти признаки выражают преобразования в ее глубинных слоях. Нельзя исключать того, что изменения проявляют себя лишь в ее периферийных слоях, которые тесно связаны с экономическими интересами хозяйственных агентов, рассматривающих в сложившихся конкретно-исторических условиях государство, хозяйственное право и собственность в качестве социальных институтов, обеспечивающих определенную степень свободы и предсказуемости их экономической деятельности, их защищенности от социальных и экономических рисков.

В связи с этим, полученные в ходе наших рассмотрений результаты, хотя и приближают к пониманию вопроса об инвариантности ценностного ядра российской хозяйственной культуры, едва ли могут послужить окончательным аргументом в его решении.

Список литературы Формальные экономические институты в контексте хозяйственной культуры современной России: по материалам эмпирического исследования

- Давыдов С.А. Берега Ойкумены. Историческая социология о парадоксах хозяйственной жизни Древнего Востока. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 131 с.

- Давыдов С.А., Костин Р.А. Развитие теории заработной платы в условиях трансформации хозяйственных практик в эпоху социальной модернизации // Инновации. 2009. № 5 (127). С. 12-17.

- КосьяноваК. К вопросу о русском национальном характере. М., 1991.

- Лосский Н.О. Свободолюбие // Слово. 1990. № 3. С. 32-98.

- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997. 180 с.

- Отец Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1914.

- Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Соцэкгиз, 1937.

- Согомонов А.Ю. Жизненный мир успеха и неудач. Речевые практики и риторические рационализации до-стижительного успеха в повседневном дискурсе постсоветских профессионалов // Современный социологический анализ. М., 1996. С. 42-66.

- Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М.: Правда, 1989.

- Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: Владимир Даль, 2002. 448. с.

- Шуплецов А.Ф., Шамбуров С.А. Оценка теневой экономики в промышленности региона // Регион: экономика и социология. 2003. № 4. С. 136-148.

- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т XXVII. СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1899.