Формирование анастомозов при устранении инвагинации кишечника у собак

Автор: Коритам А.Ш.

Статья в выпуске: 4 т.208, 2011 года.

Бесплатный доступ

Таким образом резекция кишки при инвагинации в пределах жизнеспособных тканей, создание анастомоза «конец в конец» и кооптация его нижней стенки (губы) двурядным, а верхней - однорядным швом Л.В. Медведевой позволяет минимизировать сужение и обеспечивает восстановление проходимости кишечника.

Инвагинация, резекция кишки, анастомоз, вид анастомоза, швы

Короткий адрес: https://sciup.org/14287393

IDR: 14287393 | УДК: 619:

Текст научной статьи Формирование анастомозов при устранении инвагинации кишечника у собак

Резекция нежизнеспособного участка кишки в пределах здоровых тканей и создание кишечных анастомозов является основной задачей, выполнение которой обеспечивает восстановление проходимости кишечника и сохранение жизни животного при инвагинации (D. Bennеtt 1973;C.R. Bellenger, J.A. Beck 1994;).

Состоятельность анастомоза зависит, как известно, от степени травмирования тканей при их ушивании, развития адекватного воспаления, соблюдения правил асептики и антисептики, профилактики возможных расстройств кровообращения (С.А. Шалимов, 1989), а также применение швов, обеспечивающих их кооптацию и шовного материала, отвечающего предъявляемым к нему требованиям, в том числе биосовместимостью и биодеградацией.

Материал и методы исследований. Исследования проведены на кафедре акушерства и патологии мелких животных Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана. Объектом исследований служили 15 собак с экспериментальной моделью тонко-тонкокишечной инвагинации.

Экспериментально модель тонко-тонко-кишечной инвагинации была воспроизведена путем внедрения при помощи анатомического пинцета проксимального участка кишки длиной 15-17 см в дистальный и фиксации его сквозными швами из шелка № 3 с обоих концов и в средней части

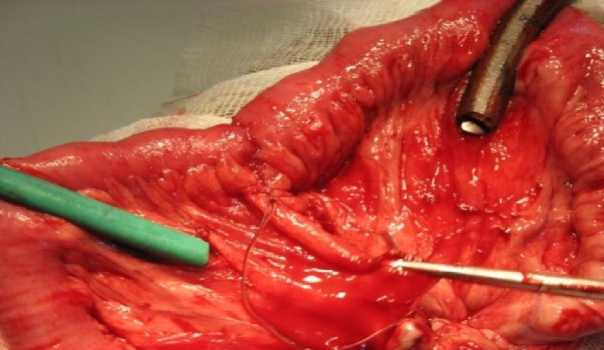

Оперативное вмешательство с целью восстановления проходимости кишечника выполняли у собак первой группы через трое суток после моделирования инвагинации, второй и третьей – через пять. Жизнеспособность инвагината определяли визуально общепринятым методом. Для восстановления проходимости кишечника формировали анастомозы «конец в конец». Кооптацию стенок анастомозов осуществляли однорядным швом Л.В Медведевой при ушивании верхней губы (стенки), а при ушивании нижней губы (стенки) однорядным швом Л.В Медведевой (2005) и Плахотина-Садовского нитью Saifjl.

Результаты исследования . При лапаротомии, выполненной через трое суток после воспроизведения инвагинации с целью восстановления проходимости кишечника, в брюшной полости обнаруживался геморрагический экссудат. Париетальная брюшина очагово гиперемирована, с множественными кровоизлияниями. Желудок и кишечник заполнены газами. Стенки кишечника отечны, особенно в расширенном приводящем отделе, кровеносные сосуды инъецированы, под серозной оболочкой кровоизлияния. Отводящий отдел кишечника спавшийся.

Инвагинированная часть кишки темно-вишневого, а при инвагинации продолжающейся 5 суток, местами черного цвета, в некоторых участках перфорирована. Брыжейка отечна, застойно гиперемирована, сосуды инъецированы, затромбированы Сальник застойно гиперемирован, темно-вишневого цвета, имеются рыхлые спайки с петлями кишечника в области инвагинации. Под серозной оболочкой отводящего отдела кишечника просматривались точечные кровоизлияния. Мезентериальные лимфатические узлы увеличены, отечны.

Анастомозы ушивали следующим образом. Вначале совмещали края кишечной трубки, диаметр которой в приводящем отделе в связи с растяжением его жидким содержимым и газами превышал отводящий в 1,5 раза. Наложением двух лигатур- держалок со стороны брыжеечного и противоположного ему краев добивались совпадения диаметра соединяемых участков. Начиная со стороны брыжеечного края ушивали вначале заднюю (нижнюю) стенку (губу) скорняжным швом через все слои, переднюю- швом Л.В.Медведевой. На нижнюю стенку анастомоза, ушитую скорняжным швом через все слои, накладывали шов Плахотина-

Садовского, т.е. использовали при ушивании как однорядный, так и двурядный шов (рис. 1).

1. Вид сформированного анастомоза

Проведенные оперативные вмешательства показали, что при выполнении резекции части кишечника при инвагинации формирование анастомозов более затруднительно, чем у здоровых животных. Возникающая отечность и рыхлость кишечной стенки диктуют необходимость не только выбора методики формирования анастомозов, но и шовного материала, который бы максимально соответствовал предъявляемым требованиям. Мы использовали нить Saifil® с двумя атравматическими иглами с круглым сечением.

Все сформированные нами анастомозы оказались состоятельными. При сочетании двурядного (скорняжный шов и шов Садовского-Плахотина) и шва Медведевой Л.В. сужение кишечной трубки в зоне концевых соустий было незначительным.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Медведева, Л.В. Однорядный шов в ветеринарной абдоминальной хирургии [текст] / Л.В. Медведева.- Барнаул 2006, 239 с. 2. Bellenger, C.R. Intussusception in 12 cats / C.R. Bellenger, J.A. Beck // Journal of Small Animal Practice (1994) 35,295-298.. 3. Bennett, D. Intussusception of the jejunum in a young cat / D. Bennett // Veterinary Record (1973) 92: 231.

ФОРМИРОВАНИЕ АНАСТОМОЗОВ ПРИ УСТРАНЕНИИ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У СОБАК

Коритам А.Ш. Резюме

Таким образом резекция кишки при инвагинации в пределах жизнеспособных тканей, создание анастомоза «конец в конец» и кооптация его нижней стенки (губы) двурядным, а верхней – однорядным швом Л.В.Медведевой позволяет минимизировать сужение и обеспечивает восстановление проходимости кишечника.

FORMATION OF INTESTINAL ANASTOMOSIS AFTER REMOVAL OF INTESTINAL INTUSSUSCEPTION IN DOGS

Koritum A.S.