Формирование архитектурного ансамбля Мариинского института благородных девиц: проблемы регистрации ансамбля в реестре

Автор: Коляденко Наталия Борисовна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы менеджмента, государственного и муниципального управления

Статья в выпуске: 1 (5), 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье автором рассмотрены отдельные вопросы проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, определения категории историко-культурного значения, признаков ансамблевости и пообъектного состава, на примере одного из ансамблей. В статье дается краткий историко-функциональный обзор ансамбля и сопряженной территории, рассматриваются этапы формирования одного из знаковых объектов культурного наследия г. Саратова здании средней школы № 95 бывшего Мариинского института благородных девиц. Автором по результатам изложения исследования обозначены положительные изменения требований в области государственной охраны объектов культурного наследия, а также аспекты, требующие изменений и дополнений

Памятник истории и культуры, объект культурного наследия, Мариинский институт благородных девиц, государственная историко-культурная экспертиза, единый государственный реестр объектов культурного наследия

Короткий адрес: https://sciup.org/14131936

IDR: 14131936 | УДК: 351 | DOI: 10.24412/3034-4557-2025-15-25-49

Текст научной статьи Формирование архитектурного ансамбля Мариинского института благородных девиц: проблемы регистрации ансамбля в реестре

Одним из самых знаковых объектов культурного наследия г. Саратова является здание средней школы № 95 - бывшего Мариинского института благородных девиц.

Изначально в 2001 г. в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом Министерства культуры Саратовской области 1 включены три объекта: «Мариинский институт благородных девиц, 2-я пол. XIX в., арх. Плавов», расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 23а, и два флигеля по адресам: ул. 2-я Садовая, 23л и 23б.

Данные объекты расположены в западной части города Саратова, в Октябрьском районе, в непосредственной близости от Городского парка им. Горького на ул. 2-я Садовая (ранее Садовая), в средовой квартальной застройке, с отступом от красной линии.

Краткие исторические сведения об истории формирования объекта

Важнейшей целью своего правления Екатерина II (1762-1796) считала превращение России в «цивилизованную европейскую державу». Именно на это были направлены все предпринимаемые ею реформы народного образования. Этот вопрос она обсуждала в переписке с французскими просветителями. К практической разработке проектов устройства воспитательно - образовательных учреждений она привлекла Ивана Ивановича Бецкого (1704-1795), много лет прожившего во Франции и хорошо знакомого с европейскими системами образования и идеями французских просветителей - гуманистов.

В 1764 г. Бецкий представил императрице доклад об общей реорганизации России дела воспитания детей, который впоследствии получил силу закона и был опубликован под названием: «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества».

Во исполнение этого закона Екатерина II поручила Бецкому преобразовать имеющиеся учебные заведения и открыть новые, что и было им исполнено с великим тщанием. Среди вновь открытых был Институт благородных девиц в Петербурге (Смольный институт) для дворянок с отделением при нем для девочек и мещан. Этим было положено начало женского образования в Российской Империи.

Дальнейшее развитие подобных учебных заведений связано с именем Императрицы Марии Федоровны (1759-1828), жены Павла I, создавшей в 1797 г. «Ведомство учреждений Императрицы Марии», о чем говорится в Указе Павла I. Ведомство учреждений Императрицы Марии возглавляли жены императоров. Оно занималось не только проблемами женского образования, но и в большей степени благотворительностью, сделав последнюю государственной отраслью.

К началу XX в. Ведомство учреждений Императрицы Марии насчитывало 6838 благотворительных обществ и учреждений: приютов, богаделен, воспитательных домов, учебных заведений.

Среди учебных заведений этого ведомства был Мариинский институт благородных девиц Саратовского дворянства.

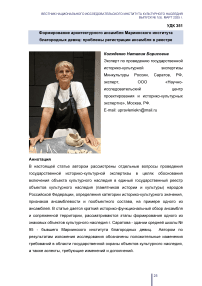

Рисунок 1. План Саратова конца XVII века, 1690 год. Территории расположения Объекта находится далеко за пределами города, за оврагом 2

Саратов, основанный в 1590 г. как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского государства, к 1780 г. становится богатым купеческим губернским городом с подведомственными ему 10 уездами.

С 1812 г., когда был составлен новый план города Саратова, улицы стали постепенно принимать то направление, какое они имеют теперь. Население росло, появлялись новые кварталы, улицы. Слободы и предместья, войдя в состав города, тоже стали его районами. Находящаяся когда-то за пределами городской черты роща оказалась теперь в окружении жилых кварталов.

В начале XIX в. владельцем рощи и жилой усадьбы в ней стал тогдашний саратовский губернатор А.Д. Панчулидзев. Загородная дача губернатора состояла из большого двухэтажного дома с флигелями, служебными постройками, теплицей, двумя огромными садами фруктовых деревьев. Все постройки были возведены в 1821 г. Губернатор жил с большим комфортом, имел собственную труппу крепостных актёров и музыкантов, для именитых знакомых устраивались спектакли на даче, застольные пиры в дни царских праздников. После смерти А.Д. Панчулидзева у вдовы эту усадьбу купил саратовский купец В.М. Мещанинов, который впоследствии продал саратовскому дворянству постройки и всю усадьбу за 8 тыс. рублей.

В 1839 г. на губернском съезде Саратовского дворянства было принято постановление об учреждении института - «для образования и воспитания недостаточных дворянских детей за счёт сумм, пожертвованных дворянством». Для чего был назначен «сбор со всех помещичьих имений в губернии - по 25 копеек с ревизской души ежегодно», что за 10 лет должно было составить необходимую сумму в 817 542 рубля. Её должно было хватить на строительство или приобретение «приличного дома для помещения института» и образование постоянного капитала, на проценты с которого можно было бы поддерживать деятельность института, в коем предполагалось наличие как своекоштных, так и казённокоштных учениц. Помимо прочего, в постановлении содержалось обращение к Её Императорскому Высочеству Великой княгине Марии Николаевне с просьбой «принять под своё высокое покровительство предполагаемый в Саратове институт и дозволить ему именоваться Мариинским институтом благородных девиц Саратовского дворянства». Через посредство саратовского губернатора Власова и министра внутренних дел графа Строганова данное постановление было рассмотрено и завизировано императором Николаем Павловичем, который «соизволил разрешить приведение в действие постановления Саратовского дворянства» о сборе необходимых средств и «подчинить предполагаемое заведение» небесной покровительнице её Императорского Высочества вел. кн. Марии Николаевны, которую предводители Саратовского дворянства просили принять институт под своё высочайшее покровительство. Для этого от лица Саратовского дворянства было составлено прошение Великой Княгине Марии Николаевне взять институт под своё покровительство и именовать его «Мариинским Институтом благородных девиц Саратовского дворянства».

Вскоре начался сбор денег, продолжавшийся вплоть до начала 1850-х гг., ибо требуемая сумма всё время увеличивалась по тем или иным причинам.

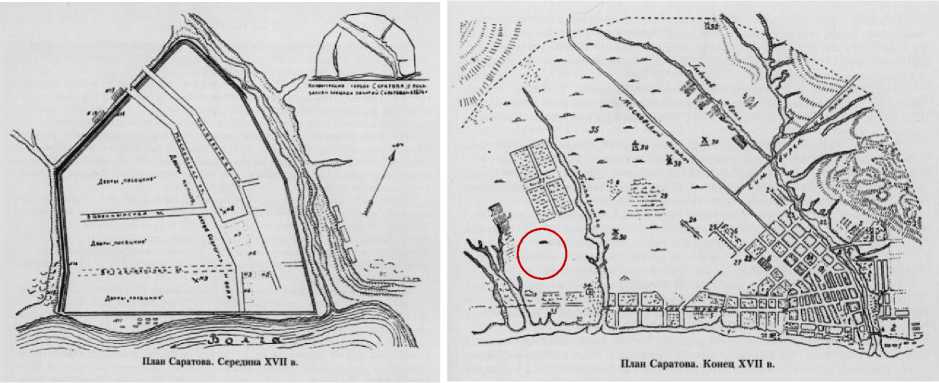

Рисунок 2. План города Саратова 1856 г. 3

Первоначально институт планировали разместить в бывшей усадьбе А.Д. Панчулидзева. Но когда стали составлять проект надстройки третьего этажа над главным домом и соединять его коридорами с флигелями, обнаружили, что дом непрочный, сложен не из целых брусьев, а из коротких обрубков, прикреплённых друг к другу железными скобами. Ведомство учреждений Императрицы Марии проект не утвердило, а предложило деревянный дом снести и на его месте построить каменный корпус. Проект его был заказан старшему архитектору Петербургского воспитательного дома Петру Сергеевичу Плавову. Его проект, казалось, учитывал все, и главное - предусматривал светлые просторные комнаты. Но этот проект не удовлетворил саратовское дворянство и был переработан губернским архитектором Григорием Васильевичем Петровым. Но Совет института и его нашёл неприемлемым.

Городской архитектор Иван Андреевич Волосатов разрабатывает и представляет проект в византийском стиле, который оказался дорогим, а здание велико для института. Снова вернулись к проекту Плавова-Петрова и решили главный корпус соорудить по этим чертежам, а флигели и службы - по планам Волосатова. По составлении чертежей и одобрении к ним сметы началось строительство, технический надзор за которым вел инженер-подполковник

Валериан Иванович Кирхнер.

Рисунок 3. Фрагмент плана города Саратова 1881 г. 4

Место, отведённое под институт, лежало за городом, за Белоглинским оврагом и занимало большое пространство (около 50 дес.) по кладбищенскому и дегтярному оврагам; в то время по фасаду его тянулись пустыри, а за кладбищенским оврагом - шёл лес и за ним пустоши; возле были дачи и фруктовые сады; между институтским местом и Волгою - церковь Иоанна Предтечи и кладбище «Красный Крест». Ещё в конце 50-х гг. между институтом и Ильинским мостом лежало около версты незаселенная пустошь, и только возле моста и оврага были постройки. За зданиями по оврагу, в котором устроен пруд с проточной водой, раскинулись сад и лес на пространстве почти 13 десятин (чуть более 14 гектар).

Открытие Мариинского института благородных девиц Саратовского дворянства состоялось до начала строительства здания для института - 10

октября 1854 г., в арендованном доме вдовы поручика артиллерии Александры

Никаноровны Челюсткиной на М. Сергиевской улице.

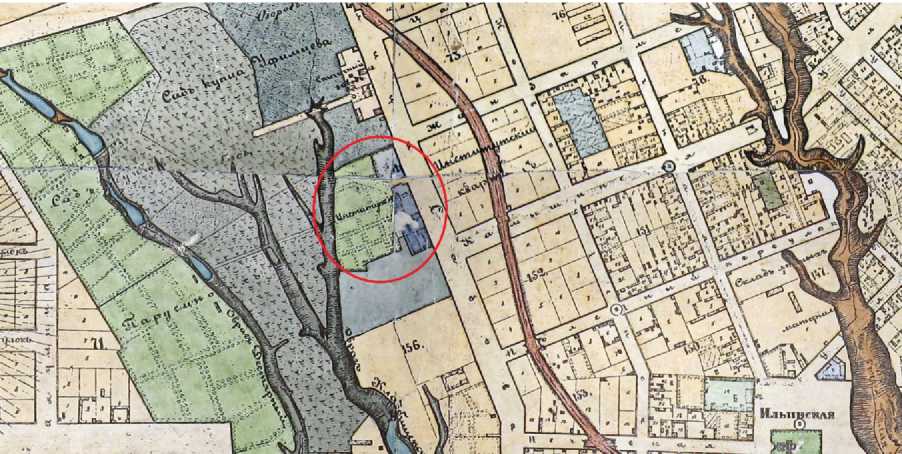

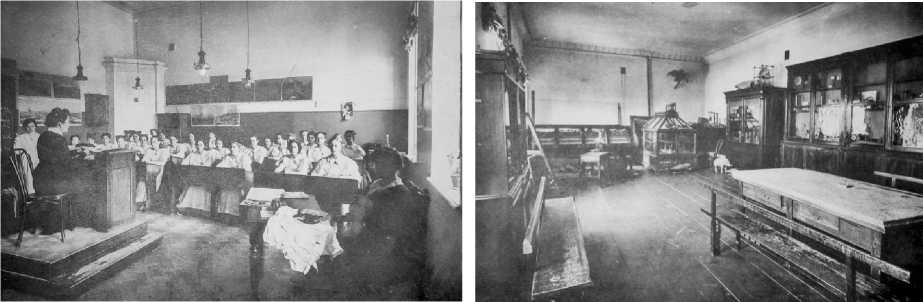

Рисунок 4. Класс французского языка. Рисунок 5. Физический кабинет.

1900-е гг. 5

1900-е гг. 6

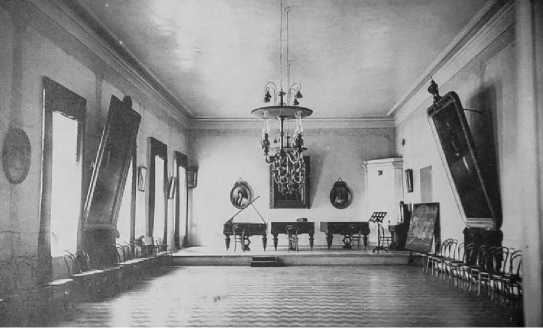

Рисунок 6. Мариинский институт благородных девиц.

Большой зал. 1900-е гг. 7

Институт являлся закрытым средним учебным заведением для дочерей дворян, его статус определялся «Положением об управлении женскими учебными заведениями» 1845 г., деятельность регламентировалась Уставом женских учебных заведений ведомства (1855 г.), управление осуществлял опекунский совет. В Уставе указывалось, что Саратовский институт учреждён «для образования детей женского полу» дворян Саратовской губернии. Институт подчинялся опекунскому совету женских учебных заведений ведомства императрицы Марии, существовал за счёт средств ведомства и платы за обучение. Программа преподавания предметов была рассчитана сначала на 6 лет, затем, с 1875 г., срок был увеличен до 7. Причём старший выпускной класс именовался первым, тогда как начальный - седьмым. Подчёркивалось, что «задача института - давать учащимся девицам не только научные знания, но всестороннее развитие способностей и добрых наклонностей... воспитание в широком значении этого слова - что достигается соединёнными усилиями истинно образованной семьи и школы».

Жизнь воспитанниц была строго регламентирована. Ранний подъём, туалет, молитва, после которой отводился час на повторение заданий к урокам, а затем завтрак, после которого все шли в классные комнаты на втором этаже.

Начинались уроки. Утром было три урока, каждый из которых продолжался час, с десятиминутными переменами между ними. Программа обучения была интересная и разнообразная. Хотя больше внимания уделялось изучению языков, но немало уроков отводилось и на науки. Девицы изучали русский язык и словесность, немецкий и французский языки, математику, историю, естествознание, физику с космографией, закон Божий и обязательно педагогику.

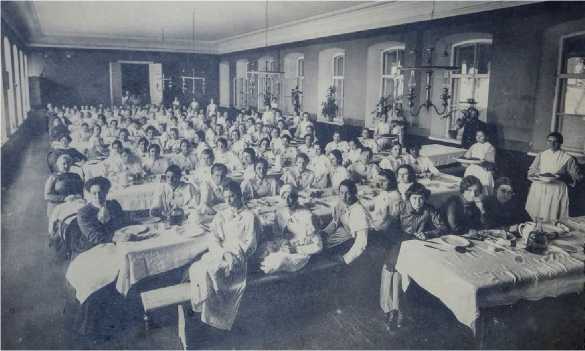

Рисунок 7. Мариинский институт благородных девиц. Столовая за завтраком. 1900-е гг. 8

В 12 был обед. В столовой каждый класс имел длинный широкий стол. Во главе стола сидела классная дама, которая обедала вместе с институтками, но одновременно следила, как сидят девочки, не болтают ли, не кладут ли локти на стол, не чавкают ли во время еды. После обеда полагался отдых и прогулка по институтской роще.

С двух часов дня уроки возобновлялись, их было тоже три. После уроков -часовой отдых, и начиналось время приготовления домашних заданий и затем уроки по искусству: рисованию, рукоделию, хоровому пению, танцам и гимнастике. Обучалась воспитанницы музыке. Ещё одно занятие, которым занимались воспитанницы старших классов, называлось «образцовой кухней». После ужина и вечерней молитвы воспитанницы готовились ко сну, приступая к омовению.

Рисунки 8-9. Мариинский институт благородных девиц. 1880-е гг. 9

Здание для института было готово 23 сентября 1857 г., учащихся перевели из наёмного дома А.Н. Челюсткиной в новые апартаменты. Здание получилось прекрасное, удобное и вместительное.

Главный трёхэтажный институтский корпус, соединённый галереей с кухней, располагался в пределах обширной усадьбы площадью 7 десятин 2200 кв. сажен. Территория института была обнесена каменной оградой высотой 4 аршина (2 с небольшим метра).

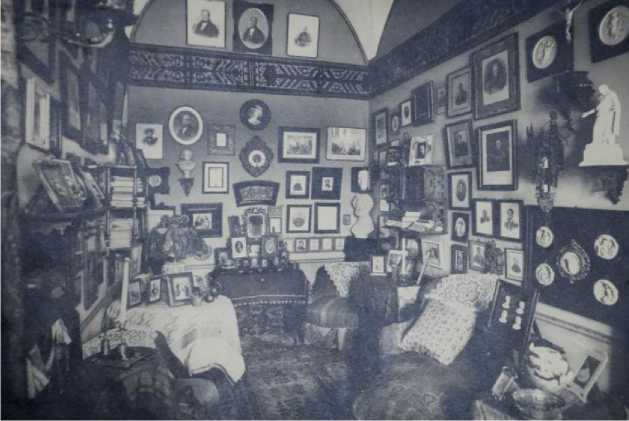

Рисунок 10. Небольшой музей, посвящённый А.С. Пушкину.

Приёмная Т.Б. Семечкиной. 1900-е гг. 10

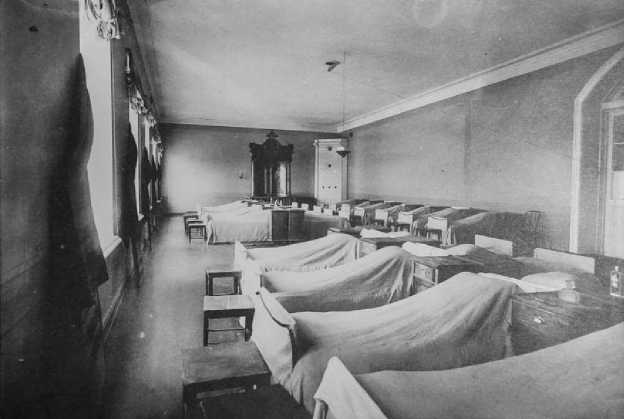

Рисунок 11. Мариинский институт благородных девиц.

Дортуары. 1900-е гг. 11

-

10 Там же.

-

11 Там же.

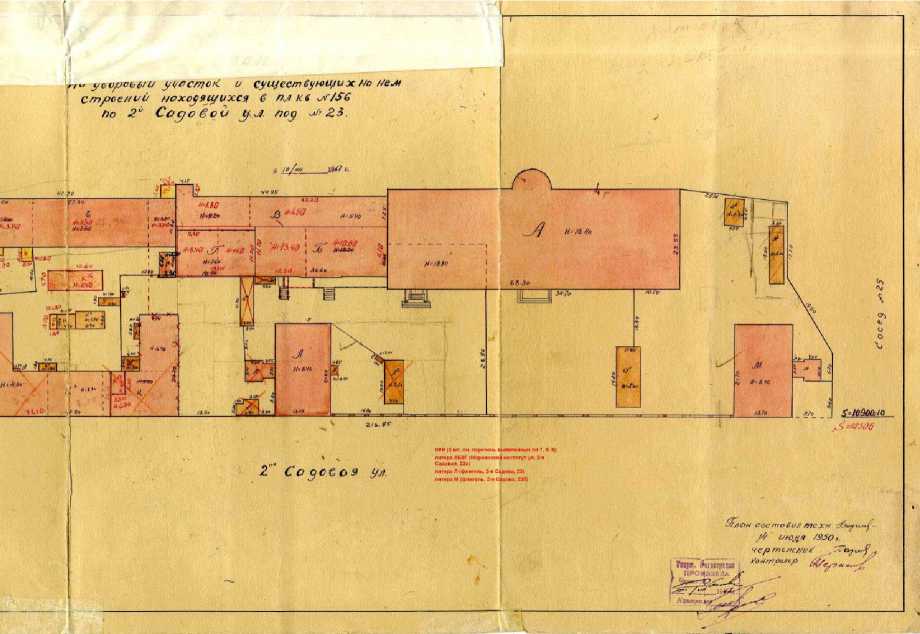

14.06.1950г.

12

На первом этаже главного корпуса размещались квартира начальницы, швейцарская, лазарет (в пристройке), рисовальный класс и библиотека, служившая и учительской комнатой. На втором этаже - актовый зал, рекреационный зал, музыкальная комната, приёмная и все семь светлых учебных классов. На третьем этаже - дортуары (спальные комнаты), туалетные комнаты, 2 квартиры для классных дам и пепиньерская комната. Весь институт отапливался голландскими печами и центральным водяным отоплением.

Освещение производилось керосиновыми лампами, в начале 1910-х гг.

заменёнными электричеством.

Рисунок 12. План дворового участка и существующих на нем строений, находящихся в планном кв. № 156 по ул. 2-я Садовая под № 23 от

На территории усадьбы были также многочисленные пристройки, два отдельно стоящих двухэтажных флигеля, где размещались канцелярия, квартиры учительского и технического персонала, баня, прачечная, сушилки, склады, погреба, конюшня и сараи.

-

12 ГАСО. Учебные заведения ведомства учреждений императрицы Марии. 2 фонда, 2481 ед. хр., 1840, 1846-1918; ГАСО. Ф.16. Оп. 1 сч. Д. 108. Л. 15-16.

Рисунок 13. Фрагмент плана губернского города Саратова 1870 г. советника Попова 13

В 1893 г. учебный комплекс был дополнен каменным зданием лазарета для воспитанниц Мариинского института. Проект его подготовил и наблюдал за строительством саратовский архитектор Алексей Маркович Салько.

Рисунок 14. Домовой храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины при Саратовском Мариинском институте благородных девиц. 1900 г. 14

Домовая институтская церковь, названная в честь Святой

Равноапостольной Марии Магдалины, первоначально располагалась на третьем

-

13 Старые карты России и мира онлайн. [Электронный ресурс].URL: http://www.etomesto.ru/ .

-

14 Фотографии старого Саратова. [Электронный ресурс].URL: https://oldsaratov.ru/ .

этаже института и была освящена 24 сентября 1857 г. Преосвященным Иоанникием (Горским †1877), Епископом Саратовским и Царицынским (18561860 гг.). Почти сорок лет институтский храм располагался среди жилых и служебных помещений, что было не очень удобно.

В 1896 году также архитектором А.М. Салько к зданию Института с левой стороны главного корпуса были возведены две пристройки: двухэтажная и присоединённая к ней одноэтажная. На 1-м этаже размещались институтская столовая и лазарет. На втором этаже двухэтажной пристройки была устроена обширная светлая институтская церковь, куда из классного коридора второго этажа главного корпуса был сделан вход, а в нижнем были размещены столовая с буфетом. Подряд по строительству домовой церкви взялся выполнить Федор Дмитриевич Головин. Церковь была освящена также во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины 15 . Освящение церкви состоялось 28 сентября 1897 г. Туда переместили иконостас и всё церковное имущество и где проводили ежедневные службы.

Рисунки 15-16. Мариинский институт благородных девиц. Дворовая территория института. Фотографии 1927-1930-х гг. 16

За зданием института находились огород и плодовый сад, а за ним пруд и дубовая роща с дорожками и заросшими сиренью и акациями уголками, устроенные ещё во времена бывшего хозяина этой территории губернатора А.Д.Панчулидзева. Тут были крокетные и теннисные площадки, «гигантские шаги». Среди деревьев были натянуты гамаки и имелись три беседки, прозванные «Гриб», «Фонарь», и «Царская». На прудах стояли лодки, и некоторое время существовала даже купальня. Зимой сооружали для катания снежные горки, а на льду пруда устраивали каток.

Рисунок 17. Мариинский институт благородных девиц. Мостик в парке.

1880 г. 17

Тем самым весь комплекс Мариинского института благородных девиц был окончательно сформирован, приспособлен и удобен для сложившейся системы получения образования и жизни воспитанниц.

Характеристика меморативной ценности объекта

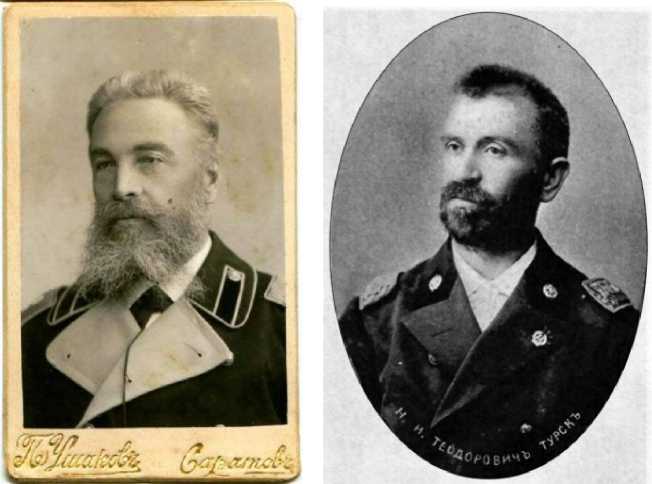

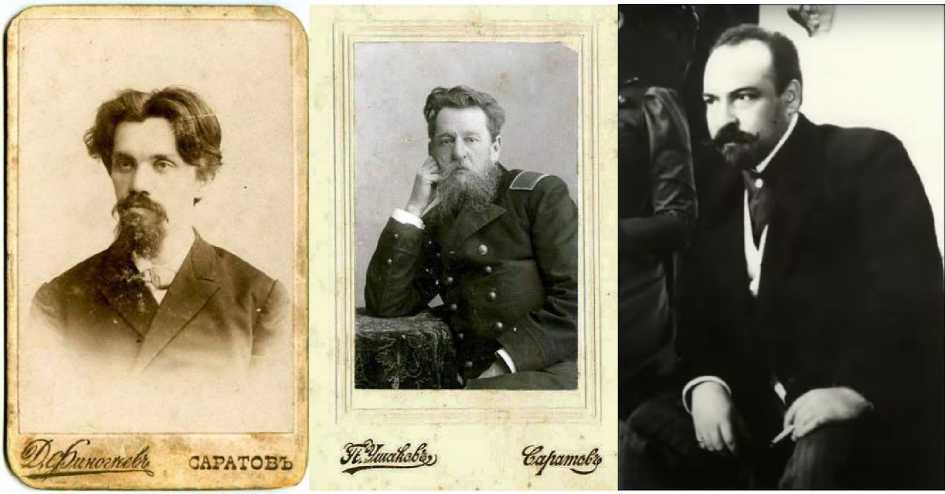

Мемориальная ценность объекта тесно связана с именами инспектора классов Н.А. Бундаса (естествоведа, историка), инспектора классов Н.И.Теодоровича (литератора, историка), учителя русского языка и словесности, статского советника А.М. Добровольского (публициста), учителя рисования и чистописания В.В. Коновалова (художника), учителя музыки Ф.М. Достоевского (пианиста), заведующего хозяйственной частью И.А. Салова (писателя-романиста).

Мариинский институт и церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины посещали члены императорской фамилии: Государь Наследник Цесаревич Николай Александрович в сопровождении графа Е.Г. Строганова, Государь Император Александр II с Наследником Цесаревичем, великим князем Александром Александровичем.

Рисунки 18-19. Инспектора классов с 1881 по 1914 гг. Н.А. Бундас (слева), с 1914-1917 гг. Н.И. Теодорович (справа) 18

Рисунок 20. Учитель русского языка и словесности

А.М.Добровольский 19

Рисунок 21. Учитель музыки

Ф.М. Достоевский 20

Рисунок 22. Учитель рисования и чистописания В.В. Коновалов 21

Инспектор классов Н.И. Теодорович написал подробный труд «История Саратовского Мариинского Института благородных девиц 1854-1916 г.», который был напечатан Типографией Губернского Земства в 1916 г., и послужил основой нынешних историко-библиографических исследований [Теодорович 1916].

Рисунок 23. Ансамбль Мариинского институт благородных девиц.

Фото конец XIXв. - нач. XXв. 22

Современное состояние территории объекта

В 1917 г. Мариинский институт был закрыт. После 1918 г. в основном объёме главного здания бывшего Института благородных девиц размещались: «Дворец труда и просвещении», «Дворец культуры железнодорожников им. К.Либкнехта», мужская и женская средняя общеобразовательная школа, а потом средняя школа № 95. Здание пристройки с бывшей домой церковью было переделано под театр. В 1995 г. Саратовская епархия начала предпринимать шаги к возвращению здания. Передача здания в ведение Саратовской епархии состоялась в 2004 году. Первое богослужение было совершено 27 февраля 2005г.

В настоящее время территория объекта примыкает к особо охраняемой природной территории регионального значения «Городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького (Центральный парк культуры и отдыха)». На территории городского парка до настоящего времени сохранилась уникальная для Саратовской области байрачная дубрава из высокоствольного дуба черешчатого, возраст которого насчитывает более 200 лет.

Ранее часть данной территории принадлежала Мариинскому институту благородных девиц.

Ныне преобладающее окружение Объекта - муниципальные и частные жилые постройки, на фоне которых Объект является выраженным архитектурным акцентом.

«Мариинский институт благородных девиц» фактически представляет собой градостроительный ансамбль, формировавшийся в период 1821-1855, 1857-1897 гг., и состоящий из исторически ценных градоформирующих объектов:

-

1. «Здание Мариинского института благородных девиц», 1857 г., арх. П.С.Плавов, Г.В. Петров, по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 23;

-

2. «Домовая церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины», 1897 г., арх. А.М. Салько, по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 23А;

-

3. «Флигель», 1821, 1855-1857 гг., арх. И.А. Волосатов, по адресу: г.Саратов, ул. 2-я Садовая, 23Б;

-

4. «Флигель», 1821, 1855-1857 гг., арх. И.А. Волосатов, по адресу: г.Саратов, ул. 2-я Садовая, 23Л.

-

5. Вспомогательные постройки по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 23А.

Рисунок 25. Общий вид объекта вдоль ул. 2-я Садовая в средовой квартальной застройке. Фотографическое изображение 2023 г. из архива автора

Рисунок 26. Главный фасад объекта со стороны ул. 2-я Садовая.

Фотографическое изображение 2023 г. из архива автора

Рисунок 27. Вид на объект с северо-западной стороны (дворовой фасад).

Фотографическое изображение 2023 г. из архива автора

Рисунок 28. Вид на северо-западный фасад храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Фотографическое изображение 2023 г. из архива автора

Рисунок 29. Вид на юго-западный (дворовой) фасад храма святой равноапостольной Марии Магдалины и бывший лазарет.

Фотографическое изображение 2023 г. из архива автора

Рисунок 30. Флигель по адресу: ул. 2-я Садовая, 23Б, вид с ул. 2-я

Садовая. Фотографическое изображение 2023 г. из архива автора

Рисунок 31. Флигель по адресу: ул. 2-я Садовая, 23Л, вид с ул. 2-я

Садовая. Фотографическое изображение 2023 г. из архива автора

Таким образом, все основные строения Мариинского института благородных девиц, несмотря на некоторые перестройки и пристройки, сохранились до наших дней, имеют единую объемно-пространственную и планировочную структуру, композиционное единство, отвечают требованиям сомасштабности сооружений ансамбля между собой и по отношению к человеку. Все они являются исторически ценными градоформирующими объектами: формируют историческую застройку, и объединены масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами.

Регистрация объекта в реестре

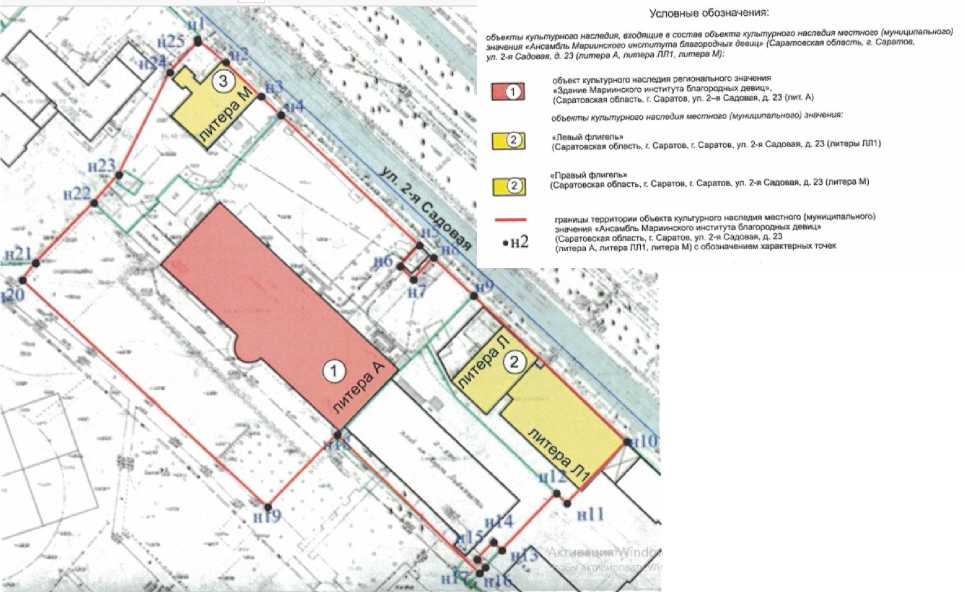

В настоящее время в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) включены и зарегистрированы:

-

- «Здание Мариинского института благородных девиц», 1857 г., Саратовская обл., г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 23 (лит А) – номер в реестре: 642211346270005 - объект культурного наследия регионального значения (памятник); 23

-

- «Ансамбль Мариинского института благородных девиц», 1821 г., 1857 г., Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 23 (литера А, литера ЛЛ1, литера М) – номер в реестре: 642321390110004 - объект культурного наследия местного (муниципального) значения (ансамбль); 24

-

- «Правый флигель», 1821 г., реконстр. 1857 г., Саратовская область, г.Саратов, ул. 2-я Садовая, 23 (литера М) – номер в реестре: 642311390110014 -объект культурного наследия местного (муниципального) значения (памятник); 25

-

- «Левый флигель», 1821 г., реконстр. 1857 г., Саратовская область,

г.Саратов, ул. 2-я Садовая, 23 (литера ЛЛ1) – номер в реестре: 642311390110024

- объект культурного наследия местного (муниципального) значения

(памятник). 26

«Правый флигель»

(Саратовская область, г. Саратов, г. Саратов, ул. 2-я Саповая, д. 23 (литера М)

границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Ансамбль Мариинского института благородных девиц» (Саратовская область, г. Саратов, ул 2-я Садовая, д. 23

(литера А. литера ЛЛ1. литера М) с обозначением характерных точек

«Левый флигель»

(Саратовская область, г. Саратов, г. Саратов, ул, 2-я Садовая, д. 23 (литеры ЛЛ1)

объект культурного наследия регионального значения

■Здание Мариинского института благородных девиц».

(Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 23 (лит. А)

объекты культурного наследья местного (муниципального) значения:

Условные обозначения:

объекты культурного наследия, входящие в состав объекта культурного наследия местном ^муниципального) значения г Ансамбль Мариинского института благородных девиц» (Саратовская область, г Саратов.

ул. 2-я Садовая, д, 23 (литера А. литера ЛЛ1. литера М);

Рисунок 32. Границы территории «Ансамбля Мариинского института благородных девиц» 27

Заключение

Согласно требованиям действующего законодательства РФ28 и, зачастую, недопонимания со стороны региональных органов охраны объектов культурного наследия, для включения в реестр группы одиночных объектов, связанных исторически и функционально, как ансамбля, необходимо провести выявление такового ансамбля, то есть подать заявление в орган охраны памятников, оформить решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, зачастую, с проведение заседания научно-методического совета и, возможно, не одного. Только после выполнения данных процедур возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы, зачастую, не одной. Такие экспертизы могут проводиться разными экспертами, с различными результатами.

На примере рассмотренного объекта, также обращает на себя внимание то, что основное здание института в реестр включено в категории объекта культурного наследия регионального значения, ансамбль в целом - объекта культурного наследия местного (муниципального) значения - двумя годами позднее, а Домовая церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины, 1897г., арх. А.М. Салько, по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 23А - так и не была включена в реестр, хоть и вошла в границы территории ансамбля.

Подобные ситуации складываются не в пользу сохранения объектов культурного наследия. Экспертами периодически обсуждается данная проблематика, требующая изменений процедур государственной охраны объектов культурного наследия [Тарновский 2020].

Положительным шагом в данном направлении стало решение секции правового и технического регулирования в сфере государственной охраны и учета объектов культурного наследия Федерального научно-методического совета по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия, закрепленное в циркулярном письме Минкультуры России от 16.12.2024 № 21866-12-02@, об обязательности тождественности категорий ансамбля/достопримечательного места и памятников, входящих в пообъектный состав.

Очевидно, также, необходимо предусмотреть в Законе об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации не только процедуру уточнения пообъектного состава ансамбля, если при постановке его на государственную охрану состав не был определен, но и процедуру определения ансамблевости при проведении экспертизы группы связанных выявленных объектов культурного наследия с возможностью включения ансамбля в реестр решением эксперта без процедуры его выявления.