Формирование фауны синантропных птиц Южной Сибири

Автор: Саая А.Т.О., Доржиев Ц.З.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (26), 2023 года.

Бесплатный доступ

Синантропная орнитофауна Южной Сибири относительно молодая, что связано с динамикой климатических условий, историческим образом жизни коренных народов и освоением русскими Сибири. Она сформировалась из аллохтонных и автохтонных видов. Аборигенные виды здесь преимущественно представлены оседлыми птицами. Ядро фауны и сообществ разных типов населенных пунктов Южной Сибири состоит из небольшой постоянной группы. Оно организовано из широко распространенных (сизый голубь, домовый и полевой воробьи, деревенская ласточка) и в меньшей степени азиатских видов (скальный голубь, белопоясный стриж, маскированная трясогузка), которые представляют группу типичных и немногих факультативных синантропов. В ядре синантропной фауны автохтонных (сибирских и монгольских) видов мало (скальный голубь и маскированная трясогузка). Наличие этих видов, а также автохтонных подвидов придает синантропной фауне Южной Сибири определенную оригинальность. Формирование синантропной орнитофауны региона так же, как и многих районов Евразии, происходило при активном участии петрофильных и дендрофильных видов. Группа псевдосинантропов не устойчива по видовому составу, который в условиях Южной Сибири главным образом формируется из древесно-кустарниковых видов, в составе которых заметное участие принимают аборигенные (сибирские) формы, придавая фауне региональный облик. Присутствие псевдосинантропов определяется разнообразием местообитаний, в основном наличием природных вобранных участков и ландшафтным окружением населенных пунктов. Становление синантропной фауны Сибири не завершено.

Синантропные птицы, экология птиц, формирование синантропной фауны, автохтонные и аллохтонные виды, южная сибирь, тува, бурятия

Короткий адрес: https://sciup.org/148328099

IDR: 148328099 | УДК: 598.2:591.9:591.5(571.5) | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-4-66-87

Текст научной статьи Формирование фауны синантропных птиц Южной Сибири

Проблема синантропизации и урбанизации птиц давно привлекает исследователей. В отечественной литературе ей посвящено много работ [Гладков, 1958; Исаков, 1969; Константинов, 1992, 2001; Божко, 1971; Константинов, 1984, 2001; Асоскова, Константинов, 1988; Водолажская, Рахимов, 1989; Тагирова, 1992, 2010; Фридман, 2000; Рахимов, 2006; Скильский, 2002; Рахимов И., Рахимов М., 2009; Храбрый, 2012; Фридман, Еремкин, 2009; Фридман, Еремкин, Захарова, 2016; Фридман, Суслов, 2022; Резанов, Резанов, 2011, 2014, 2023; Резанов, Резанов, Захарова, 2022 и др.].

Вопрос формирования орнитоценозов населенных пунктов Сибири не нов, он неоднократно обсуждался в ряде работ [Доржиев, 1984; Доржиев, Сандакова, 2005, 2006; Сандакова, 2009, 2010; Забелин, Арчимаева, 2012; Сандакова, Кук-сина, 2020]. Тем не менее некоторые аспекты данного вопроса слабо рассмотрены, другие нуждаются в уточнении и дополнении.

Цель исследования — выявление специфики формирования фауны птиц населенных пунктов Южной Сибири. Чтобы лучше понять данную проблему, необходимо было рассмотреть структуры их сообществ с несколько иной стороны, в которую входили следующие вопросы: определить степень участия различных таксономических, экологических, ареалогических и фауногенетических групп птиц в формировании современных орнитоценозов населенных пунктов региона; провести реконструкцию путей синантропизации отдельных видов; выявить основные факторы и механизмы освоения птицами населенных пунктов; на их основе представить общую картину формирования синантропных сообществ птиц.

Районы исследования, материал и методика

Основные исследования проведены в населенных пунктах Южной Сибири на примере ее региональных вариантов — Тувы и Бурятии. При этом главное внимание уделено городам и поселкам степных районов, поскольку они имеют свои характерные экологические и этнические особенности, связанные не только с географическим положением региона и природными условиями, но и образом жизни, хозяйственной традицией, живущих здесь народов. Все это, несомненно, накладывает определенный отпечаток на формирование синантропной фауны.

Материал по синантропным птицам накапливался давно. Наши исследования были начаты с конца XX в. в Бурятии, затем с 1910-х гг. переключились на птиц населенных пунктов Тувы. С 2016 по 2022 г. проводили целенаправленные сравнительные исследования птиц разных типов населенных пунктов этих двух республик со значительным упором на степные районы. В качестве модельных объектов выбрали 32 населенных пункта, относящихся к 6 типам, — малые города (в Туве — Чадан; в Бурятии — Гусиноозерск), крупные сельские поселки (в Туве — Сукпак; в Бурятии — Иволгинск), большие сельские поселки (в Туве — Суг-Аксы, Тээли, Бай-Тал, Целинное, Балгазын, Эрзин, Хандагайты, Мугур-Угсы, Моген-Бурен;

в Бурятии — Оронгой, Тохой), средние сельские поселки (в Туве — Аксы-Бар-лык, Саглы, Аржаан; в Бурятии — Белоозерск, Боргой, Инзагатуй, Арзгун), малые населенные пункты (в Бурятии — Угнасай, Выселки; в Туве — не исследовали), животноводческие комплексы (стоянки, зимники, летники) — всего 6. Кроме них, кратковременными исследованиями был охвачен ряд других населенных пунктов разных типов. Подробное описание экологических условий указанных населенных пунктов приведено нами ранее [Доржиев, Саая, Гулгенов, 2020; Саая, Доржиев, 2023].

При написании работы основывались не только на собственных материалах, но и использовали литературные сведения.

Результаты и обсуждение

О понятии «синантропные птицы» . Анализ многочисленных работ, касающихся птиц населенных пунктов, показывает, что понятие «синантропные птицы» зачастую не имеет определенного толкования или вообще о нем не упоминается. Обычно в работах приводятся все виды, отмеченные в населенных пунктах, без четкой их дифференциации по отношению к населенным пунктам. Ведь характер пребывания каждого вида, глубина и разнообразие его связи с населенными пунктами разные. Поэтому для того чтобы четко представлять структуру фауны и сообществ птиц, отмеченных в населенных пунктах, часто появляется необходимость определения степени синантропности видов. Однако в литературе само понятие «синантроп» имеет разную трактовку. Одно из первых определений в отечественной литературе принадлежит А. Н. Формозову (1937), где он писал, что синантропы — это виды, находящие корм и убежище у жилья или в жилье человека. Еще более точные и близкие определения, на наш взгляд, находим у Б. Росицкого и И. Кратохвиля (1953), В. В. Кучерука [Kucheruk, 1965], Н. Ф. Реймерса и А. В. Яблокова (1982). Так, согласно трактовке, данной В. В. Кучеруком, синантропными называются те виды, которые регулярно обитают на территории населенных пунктов или в сооружениях человека и образуют там постоянные или периодически возникающие популяции [Кучерук, 2006]. Нами принимается с некоторыми изменениями определение последних авторов в отношении птиц. Так, согласно ему, к синантропным птицам относятся виды, которые стабильно или определенным постоянством гнездятся в населенных пунктах, формируют в них относительно устойчивые экологические или элементарные популяции, а также виды, образующие относительно стабильные кормовые группировки.

Таким образом, главным критерием причисления видов птиц к синантропным животным является наличие у них в населенных пунктах постоянных или временных устойчивых экологических и элементарных популяций, а также кормовых группировок.

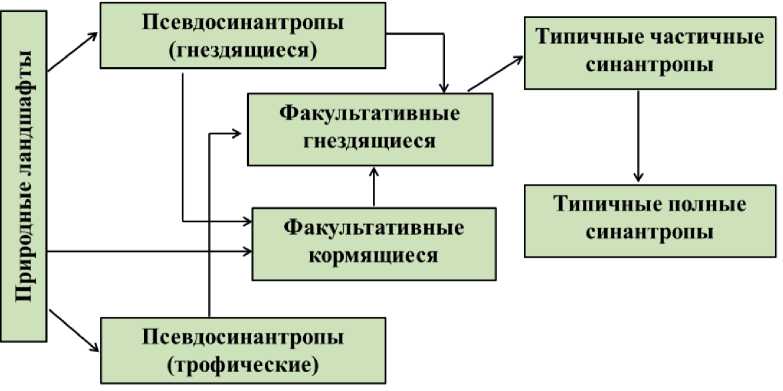

Определение степени синантропности . Для определения степени синантроп-ности видов нами предложена упрощенная схема, которая включает три группы птиц: типичные синантропы, факультативные синантропы и псевдосинантропы. Первые две группы попадают под определение «синантропные птицы», которые в населенных пунктах образуют устойчивые экологические и элементарные популяции или трофические группировки в течение ряда лет или отдельных сезонов.

К типичным синантропам отнесли только гнездящиеся виды, для которых населенные пункты и другие сооружения человека являются основными или одними из стабильно заселяемых и предпочитаемых гнездовых местообитаний. Выделены две подгруппы: 1) полные синантропы — вся или почти вся (более 95 %) региональная популяция обитает и гнездится в населенных пунктах и других сооружениях человека; 2) частичные синантропы — часть региональной популяции стабильно обитает и гнездится в населенных пунктах и других сооружениях человека, другая — в природных местообитаниях. Причем доля синантропных популяций у разных видов может значительно отличаться.

Факультативные синантропы объединяются в группу птиц, для которых населенные пункты являются второстепенными и необязательными гнездовыми или кормовыми местообитаниями, не входящими в число предпочитаемых биотопов, но здесь птицы образуют временные, относительно стабильные элементарные популяции при наличии выбранных естественных или им подобных биотопов. Выделены две подгруппы: 1) факультативные гнездящиеся синантропы; 2) факультативные трофические синантропы.

В группу псевдосинантропов попадают транзитные или случайные особи (в том числе редко или единично отмеченные гнездящиеся пары), не формирующие элементарные популяции или устойчивые сезонные группировки. Эта группа не относится к собственно синантропным птицам.

О разнообразии синантропных птиц . В населенных пунктах Тувы и Бурятии гнездящихся видов отмечено 50, из них в степных ландшафтах — 23 [Доржиев, Саая, Гулгенов, 2020; Сандакова, Куксина, 2020; Саая, Доржиев, 2023]. В поселениях степных ландшафтов к синантропным видам относятся 20, которые относительно стабильно гнездятся в населенных пунктах, 3 вида (домовый сыч, серая славка и славка-мельничек) являются псевдосинантропами, гнезда которых встречались единично и очень редко (табл. 1).

Соотношение видового состава синантропных птиц с локальной орнитофауной . На примере птиц Бурятии покажем участие разных отрядов в формировании синантропной орнитофауны. В настоящее время в республике известно гнездование 295 видов из 18 отрядов (всего 20 отрядов) [Доржиев, Елаев, Бадмаева, 2023]. Из них в населенных пунктах всех типов, включая крупный город Улан-Удэ, отмечено на гнездовании 51 вид из 11 отрядов (в степных населенных пунктах всего 23 вида из 5 отрядов). Это составляет 17,3 % всего количества гнездящихся видов в Бурятии. На долю синантропных (типичных и факультативных) видов приходится лишь 6,1 % (18 видов), остальные представляют группу псевдосинантропов — 11,2 % (33 вида) (табл. 2).

В формировании гнездовых сообществ птиц региона в абсолютном выражении наибольшую роль играет отряд воробьеобразных (37 видов, наиболее многочисленная группа в таксономическом и экологическом отношении в Бурятии). Такие отряды, как гагарообразные, пеликанообразные, аистообразные, поганкообразные, журавлеобразные, кукушкообразные, козодоеобразные и ракшеобразные, не имеют ни одного представителя в составе фауны гнездящихся птиц в населенных пунктах республики. Таким образом, только 11 отрядов из 18, обладающих гнездящимися видами в регионе, имеют отношение к населенным пунктам. При этом всего лишь 5 отрядов (соколообразные, голубеобразные, стрижеобразные, удо-дообразные и воробьеобразные) располагают относительно небольшим числом представителей в группах типичных и факультативных синантропов, остальные 6 отрядов — псевдосинантропами.

Таблица 1

Таксономический состав гнездящихся птиц населенных пунктов степных ландшафтов Тувы и Бурятии и их экологические связи с разными типами поселений* (по: Саая, Доржиев, 2023, с изменениями)

|

№ |

Названия видов |

Экологические связи видов с разными типами поселений** |

|||||

|

Населенные пункты* |

|||||||

|

малые города |

сельские |

животноводческие комплексы |

|||||

|

крупные |

большие |

средние |

малые |

||||

|

1 |

Сизый голубь Columba livia |

О |

О |

О |

О |

- |

(О) |

|

О |

О |

О |

(О) |

(О) |

(О) |

||

|

2 |

Скальный голубь C. rupestris |

О |

О |

- |

О |

||

|

О |

О |

О |

О |

О |

О |

||

|

3 |

Домовый сыч Athene noctua |

(Г) |

|||||

|

4 |

Белопоясный стриж Apus pacificus |

||||||

|

Г |

Г |

||||||

|

5 |

Удод Upupa epops |

Г |

Г |

Г |

Г |

- |

Г |

|

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

||

|

6 |

Деревенская ласточка Hirundo rustica |

Г |

Г |

Г |

Г |

- |

Г |

|

(Г) |

Г |

Г |

Г |

Г |

|||

|

7 |

Воронок Delichon urbicum |

Г |

Г |

||||

|

Г |

(Г) |

||||||

|

8 |

Белая трясогузка Motacilla alba |

||||||

|

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

||

|

9 |

Маскированная трясогузка Motacilla personata |

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

|

|

10 |

Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus |

Г |

Г |

Г |

Г |

||

|

11 |

Горихвостка-чернушка Ph. ochruros |

(Г) |

(Г) |

||||

|

12 |

Сибирская горихвостка Ph. auroreus |

||||||

|

Г |

Г |

(Г) |

Г |

||||

Продолжение табл. 1

|

№ |

Названия видов |

Экологические связи видов с разными типами поселений** |

||||||

|

Населенные пункты* |

||||||||

|

малые города |

сельские |

животноводческие комплексы |

||||||

|

крупные |

большие |

средние |

малые |

|||||

|

13 14 |

Каменка Oenanthe oenanthe Серая славка Sylvia communis |

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

||

|

Г (Г) |

Г |

Г |

Г |

Г |

Г |

|||

|

15 |

Славка-мельничек S. сurruca |

(Г) |

||||||

|

16 |

Большая синица Parus major |

О |

О |

О |

О |

|||

|

О |

О |

(О) |

(О) |

|||||

|

17 |

Скворец Sturnus vulgaris |

Г |

Г |

|||||

|

18 |

Сорока Pica pica |

О |

О |

О |

О |

|||

|

О |

О |

О |

О |

|||||

|

19 |

Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax |

О |

О |

О |

||||

|

О |

||||||||

|

20 |

Восточная черная ворона Corvus orientalis |

О |

О |

О |

О |

|||

|

О |

О |

О |

О |

|||||

|

21 |

Домовый воробей Passer domesticus |

О |

О |

О |

О |

О |

||

|

О |

О |

О |

О |

О |

О |

|||

|

22 |

Полевой воробей P. montanus |

О |

О |

О |

О |

- |

О |

|

|

О |

О |

О |

О |

О |

О |

|||

|

23 |

Каменный воробей Petronia petronia |

(О) |

||||||

|

О |

||||||||

|

Число видов |

Всего |

19 |

17 |

14 |

17 |

8 |

13 |

|

|

Тува |

13 |

13 |

13 |

14 |

- |

12 |

||

|

Бурятия |

13 |

14 |

11 |

14 |

8 |

7 |

||

Примечание: * в числителе приводятся сведения по Туве, в знаменателе — по Бурятии; ** характер пребывания видов: О — оседлый, встречается круглогодично и гнездится; (О) — оседлый, очень редко гнездящийся; Г— гнездящийся; (Г) — очень редко гнездящийся.

В абсолютных цифрах в отрядах мало видов гнездится к населенных пунктах (табл. 2).

Доля синантропов в разных отрядах от общего количества гнездящихся видов оказалась разной. У удодообразных один вид гнездится в регионе, и он является частичным синантропом (100 %). У голубеобразных половина видов из четырех связана с населенными пунктами, стрижей — одна треть. Все эти отряды, как известно, бедные в видовом отношении. В других отрядах доля синантропов по числу видов синантропов очень небольшая. У самого большого отряда воробьеобразных доля синантропных видов составляет всего 8,8 %.

Таблица 3

Участие представителей разных отрядов птиц Бурятии в формировании гнездовых населенных пунктов

|

Отряды |

Число гнездящихся видов |

Из них отмечено на гнездовании в населенных пунктах, абс/% |

||

|

всего |

синантропы |

псевдосинантропы |

||

|

Курообразные Galliformes |

13 |

1/7,7 |

- |

1/ 7,7 |

|

Гусеобразные Anseriformes |

23 |

1/4,3 |

- |

1/ 4,3 |

|

Гагарообразные Gaviiformes |

2 |

0 |

- |

- |

|

Пеликанообразные, или Веслоногие Pelecaniformes |

1 |

0 |

- |

- |

|

Аистообразные Ciconiiformes |

4 |

0 |

- |

- |

|

Поганкообразные Podicipediformes |

5 |

0 |

||

|

Соколообразные Falconiformes |

26 |

1/3,8 |

1/3,8 |

- |

|

Журавлеобразные Gruiformes |

11 |

0 |

- |

- |

|

Ржанкообразные Charadriiformes |

32 |

2/6,3 |

- |

2/6,3 |

|

Голубеобразные Columbiformes |

4 |

2/50 |

2/50 |

- |

|

Кукушкообразные Cuculiformes |

2 |

1/50 |

- |

1/50 |

|

Совообразные Strigiformes |

10 |

1/10 |

- |

1/10 |

|

Козодоеобразные Caprimulgiformes |

2 |

0 |

- |

- |

|

Стрижеобразные Apodiformes |

3 |

1/33,3 |

1/33,3 |

- |

|

Ракшеобразные Coraciiformes |

1 |

0 |

- |

- |

|

Птицы-носороги Bucerotiformes (=удодобразные Upupiformes) |

1 |

1/100 |

1/100 |

- |

|

Дятлообразные Piciformes |

7 |

3/42,9 |

- |

3/42,9 |

|

Воробьеобразные Passeriformes |

148 |

37/25,0 |

13/8,8 |

24/16,2 |

|

Всего |

295 |

51/17,3 |

18/6,1 |

33/11,2 |

Участие разных групп птиц по степени синантропности в организации гнездовых сообществ

В структуре сообществ гнездящихся птиц населенных пунктов отмечены следующие основные черты: 1. Число гнездящихся видов птиц в населенных пунктах растет с увеличением их размеров. При этом общее число видов зависит в основном от величины группы псевдосинантропов. 2. Ядро структуры сообществ гнездящихся птиц региона образуют типичные синантропы. Оно по качественным (видовое разнообразие) и количественным (доля участия их в населении) показателям остается относительно стабильным независимо от размеров населенных пунктов и ландшафтного их окружения.

Самое большое число гнездящихся видов было зарегистрировано в городах и крупных поселках и самое меньшее — в малых селах и на животноводческих стоянках. Экологические факторы здесь понятны, чем крупнее населенный пункт, тем разнообразнее условия и больше различных местообитаний, отсюда и выше их привлекательность для птиц.

Для большей убедительности наши материалы сравнили с видовым составом гнездящихся птиц крупного (г. Улан-Удэ) и большого (г. Кызыл) городов региона [Сандакова, 2009; Сандакова, Куксина, 2020]. Число гнездящихся видов в указанных городах оказалось заметно выше за счет псевдосинантропов. Например, в г. Улан-Удэ гнездилось 50 видов [Сандакова, 2009], а в населенных пунктах степных ландшафтов — не более 13–14 [Саая, Доржиев, 2023]. При этом г. Улан-Удэ по числу типичных синантропов (13 видов) практически не отличался от степных населенных пунктов. Однако количество гнездящихся псевдосинантропов составляло 35 видов (70 % всех гнездящихся видов), в то время в малых городах и поселках степных ландшафтах их вообще мы не встречали (табл. 3). Вместе с тем на число псевдосинантропов в г. Улан-Удэ положительное влияние оказывает не только разнообразие местообитаний внутри города, но различные окружающие ландшафты — леса на отрогах трех прилегающих хребтов Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Цаган-Дабан, степные участки, поймы рек Селенги и Уды и т. п.

Таблица 3

Количественная характеристика структуры сообществ гнездящихся птиц разных типов населенных пунктов Тувы и Бурятии

В ядре сообществ всех населенных пунктов региона ведущее положение по доле участия в них занимают домовый и полевой воробьи (доминанты или редко субдоминанты во всех типах населенных пунктов), сизый и скальный голуби (субдоминанты, реже доминанты в большинстве населенных пунктов). В городах и крупных поселках к ним присоединяется белопоясный стриж, в небольших селах — деревенская ласточка.

В целом складывается такая картина. В Южной Сибири, в частности в Туве и Бурятии, в населенных пунктах гнездящихся видов относительно мало, в основном их число колеблется за счет псевдосинантропов, а видовой состав синантропных птиц (типичные и факультативные синантропы) в разных типах населенных пунктов относительно стабилен. Обращает внимание, что большинство псевдосинантропов города оказалось представителями древесно-кустарниковой группы. Почти не оказалось среди них элементов открытых ландшафтов.

Отсутствие большинства псевдосинантропов в степных населенных пунктах, связанных с древесно-кустарниковой растительностью, объясняется их слабой озелененностью. Это обстоятельство, по-видимому, свойственно поселениям аридных и субаридных территорий, что мы наблюдали не только в Туве и Бурятии, но и в Монголии.

Что касается дальнейшего процесса синантропизации псевдосинантропов, то можно представить, что некоторые из них со временем могут перейти в статус синантропов. Из этого следует, что потенциал городов в отношении процесса синантропизации некоторых видов, возможно, выше, чем небольших населенных пунктов.

Ярким примером перехода из статуса случайного псевдосинантропа в статус факультативного синантропа в условиях г. Улан-Удэ является голубая сорока. В конце 1960-х гг. данный вид не регистрировался в населенных пунктах Бурятии, в том числе г. Улан-Удэ [Измайлов, Боровицкая, 1973]. В то время голубые сороки гнездились исключительно в природных биотопах по поймам рек и на островах. Изредка зимой посещали в поисках корма лесные окраины г. Улан-Удэ, несколько позже начали кормиться в селитебных зонах. Они стали посещать другие крупные сельские населенные пункты. Первые случаи гнездования их в г. Улан-Удэ отмечены в середине 1980-х гг., небольшие колонии из 3–5 пар зарегистрированы на лесных окраинах в районе Верхняя Березовка. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. колонии появились на окраинах дачного поселка в пойме протоки р. Селенги на острове Богородский (юго-западная окраина г. Улан-Удэ). В эти же годы их гнезда возникли в черте города в пойме р. Уды. Первая колония из 3–6 пар в селитебной части города зарегистрирована в сквере около здания Бурятского научного центра СО РАН 2011 г., до сего времени она ежегодно в таком же количестве гнездится здесь. С 2018 г. они начали осваивать территорию Бурятского государственного университета в самом центре Улан-Удэ, с тех пор небольшая колония располагается в самом оживленном месте в сквере перед входом главного корпуса вуза. Птицы абсолютно не боятся людей, но при этом соблюдают дистанцию вспугивания 10–15 м. Во время насиживания и выкармливания птенцов они почти не обращают внимания на человека, спокойно стоящего даже в 5 м от гнезда, иногда без крика слетают с гнезда. Только во время осмотра гнезда они бурно реагировали и окрикивали наблюдателя. В природных стациях у них наблюдается совершенно другое поведение около гнезда, они очень шумливы и намного агрессивны к человеку [Измайлов, Боровицкая, 1973; Доржиев, Ешеев, 1993].

Однако не следует игнорировать значение малых поселений в процессе синан-тропизации отдельных видов. В первую очередь необходимо учитывать, что зима в Сибири продолжительная и суровая, оседлым и зимующим птицам приходится добывать корм. Поэтому малые населенные пункты и животноводческие комплексы в зимнее время, где больше доступных кормов для всеядных и семеноядных видов, нередко становятся ареной частого посещения отдельных птиц. Особенно это становится заметным после обильного снегопада. Вынужденное посещение населенных пунктов для некоторых видов может стать началом синантропизации.

Такой процесс видим, например, у даурской галки, часть особей с середины 1970-х гг. начала зимовать и проводить холодные месяцы вблизи населенных пунктов, посещая их днем в поисках корма [Доржиев, 1975]. Уже в последние десятилетия галки активно осваивают бетонные столбы для устройства гнезд, при этом часто гнездятся в окрестностях городов и поселков, нередко залетая туда [Ешеев, 1991; Доржиев, Ешеев, 1997; Доржиев, Гулгенов, 2018]. Сейчас обычной стали встречи больших стай даурских галок, кормящихся весной в селах и на животноводческих комплексах. Их больше привлекают места концентрации скота, где среди навоза они ищут еду, искусно переворачивая даже сухие крупные коровьи «лепешки». Это явление, по сведениям местных жителей, началось давно, галки предпочитают кормиться и среди пасущегося скота.

В свое время синантропизация деревенской ласточки началась с сельских поселений, в начале птиц привлекало обилие корма — воздушные насекомые вблизи домашнего скота, и потом они начали осваивать имеющиеся благоприятные условия гнездования.

Все это говорит о том, что значение разных типов населенных пунктов в процессе синантропизации для различных видов неодинаково. Оно зависит от биологических особенностей птиц, географического и ландшафтного расположения населенных пунктов и климатических условий конкретного региона.

Участие представителей разных экологических групп в формировании синантропной орнитофауны

По характеру пребывания гнездящиеся птицы Тувы и Бурятии делятся на оседлых и перелетных. Среди перелетных есть виды, у которых небольшая часть остается зимовать. Их мы рассматриваем в группе перелетных гнездящихся птиц, не выделяя отдельно.

Ниже попытаемся провести анализ участия их в формировании синантропной фауны региона на примере Бурятии, где отмечено в общем 51 гнездящийся вид, включая г. Улан-Удэ, в том числе 19 типичных и факультативных синантропов, 32 псевдосинантропов (табл. 4).

В 11 отрядах птиц Бурятии, представители которых отмечены на гнездовании в населенных пунктах, оседлых видов насчитывается 72 и перелетных 192. Из них в населенных пунктах гнездится 9 (12,5 %) оседлых и 42 (21,9 %) перелетных гнездящихся вида.

По типу питания все оседлые виды в отличие от перелетных оказались всеядными или преимущественно семеноядными, что свидетельствует о значительной роли характера питания в синантропизации птиц, вынуждающих их в зимнее время посещать населенные пункты в поисках корма.

По принадлежности к гнездовым стациям синантропная орнитофауна степных ландшафтов Тувы и Бурятии в основном состоит из двух групп — петрофиль-ной (10 видов, 50 %) и лесной (8 видов, 40,0 %). Два вида (белая и маскированная трясогузки) отнесены к прибрежной группе.

Сравнительный анализ мест размещения гнезд популяций одного вида в природных условиях и населенных пунктах показывает следующую картину.

Практически все виды сохранили общий природный стереотип гнездостроительного поведения при выборе укрытий в поселениях человека. Петрофилы скалы поменяли на физиономически близкие им постройки и сооружения человека, при этом характер расположения гнездового укрытия мало изменился. Те небольшие изменения в стереотипе выбора укрытия находятся пределах гнездовой пластичности видов (табл. 5).

Таблица 4

Участие оседлых и перелетных птиц Бурятии в формировании фауны гнездящихся птиц населенных пунктов

|

Характер пребывания и число гнездящихся видов из 11 отрядов Бурятии, принимающих участие в формировании синантропной фауны |

Из них гнездится в населенных пунктах синантропы |

Распределение их по степени синантропности, абс/% |

||

|

синантропы |

псевдосинантропы |

|||

|

Оседлые |

72 |

9/12,5 |

8/11,1 |

1/1,4 |

|

Перелетные гнездящиеся |

192 |

42/21,9 |

11/5,7 |

31/16,2 |

|

Всего |

264 |

51/19,3 |

19/7,2 |

32/12,1 |

Таблица 5

Сравнительная характеристика размещения гнезд популяций петрофильных видов птиц в природных условиях и населенных пунктах

|

Виды |

Основные места гнездования |

|

|

В природе |

В населенных пунктах |

|

|

Сизый голубь |

Расселины и ниши скал |

Чердаки |

|

Скальный голубь |

Расселины и ниши скал |

Чердаки |

|

Удод |

Полости, ниши скал, нагромождения камней, дупла, норы в обрывах |

Полости в постройках |

|

Белопоясный стриж |

Расселины скал |

Полости в верхней части преимущественно крупных построек |

|

Деревенская ласточка |

- |

Стены внутри одноэтажных построек, горизонтальные перекладины опор под мостами |

|

Воронок |

Карнизы, уступы скал, неглубокие пещеры |

Стены снаружи построек, опоры под мостами |

|

Клушица |

Ниши, трещины скал, пещеры |

Чердаки, полости, балки внутри нежилых построек |

|

Каменка |

Укрытия в камнях на земле, норы грызунов |

Строительные и мусорные свалки, кучи камней, кирпичей |

|

Горихвостка-чернушка |

Полости в скалах |

Полости преимущественно каменных построек |

|

Каменный воробей |

Полости среди выходов и нагромождений камней |

Полости под крышей низких построек и сооружений |

Дендрофильные виды, гнездящиеся в природе в закрытых укрытиях (дуплах, полудуплах), активно освоили различные полости в постройках человека (горихвостки, воробьи). У сороки, голубой сороки и восточной черной вороны в гнездостроительном поведении практически ничего не поменялось, если не учесть использования в качестве строительного материала проволоки, тряпок и т. д. (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительная характеристика размещения гнезд популяций дендрофильных видов птиц в природных условиях и населенных пунктах

|

Виды |

Основные места гнездования |

|

|

В природе |

В населенных пунктах |

|

|

Горихвостка-лысушка |

Дупла |

Полости в постройках, скворечник |

|

Сибирская горихвостка |

Полудупла, расселины скал |

Полости в постройках, на балках чердака, внутри сараев и нежилых построек |

|

Большая синица |

Дупла деревьев |

Скворечники, полости в постройках |

|

Сорока |

На деревьях |

На деревьях |

|

Восточная черная ворона |

На деревьях |

На деревьях |

|

Скворец |

Дупла деревьев |

Скворечники |

|

Домовый воробей |

- |

Различные полости в постройках |

|

Полевой воробей |

Дупла, гнезда хищников и врановых, пустоты скал |

Различные полости в постройках |

Белая и маскированная трясогузки, отнесенные нами к прибрежной экологической группе, используют в качестве гнездовых укрытий в природных условиях разные закрытые полости. В этом отношении они отличаются большой пластичностью. То же самое сохранили и в населенных пунктах.

Таким образом, приведенный материал показывает, что в формировании синантропной орнитофауны участвуют в основном закрытогнездящиеся виды, чьи гнезда хорошо укрыты и защищены. Открытые гнезда на деревьях могут позволять себе врановые, чьи гнезда мало доступны наземным хищникам и людям, а сами птицы способны защищать свое потомство от пернатых хищников.

У открытогнездящихся наземных и кустарниковых видов по причине слабой защищенности их гнезд ограничены возможности участия в формировании гнездовых сообществ населенных пунктов, особенно в Туве и Бурятии, где не хватает зеленых насаждений. Они могут стать синантропными птицами только в случаях изменения стереотипа размещения гнезд, как, например, происходит с чайками и некоторыми куликами, которые в других регионах осваивают крыши зданий взамен наземному гнездованию [Бардин, 2006; Виксне, 2006; Лыков, Зубакин, 2016; Ходаков, Глущенко, 2021 и др.].

Участие видов разных ареалогических и фауногенетических групп в формировании птиц населенных пунктов

Как видно из данных таблицы 7, в формировании фауны птиц населенных пунктов Южной Сибири значительную роль (20 %) играют азиатские виды, распространенные в основном в пределах умеренного пояса (восточная черная ворона, скальный голубь, маскированная трясогузка), немного за южные пределы умеренного пояса выходит сибирская горихвостка и еще дальше на юг распространен белопоясный стриж. По происхождению они относятся к разным азиатским центрам (сибирский, монгольский и китайский). Указанные виды определяют специфику синантропной фауны исследованного нами региона.

Все остальные виды, гнездящиеся в населенных пунктах Южной Сибири, в настоящее время имеют очень широкое распространение на 3–4 континентах и входят в состав их синантропной фауны.

Таблица 7

Представители разных ареалогических и фауногенетических групп птиц в фауне синантропных птиц Тувы и Бурятии

|

Типы фаун (число видов) |

Ареалогические комплексы (число видов) |

||

|

Космополиты (9) |

Афроевразиатский (7) |

Евроазиатский (5) (все из азиатской надгруппы) |

|

|

Сибирский (1) |

- |

- |

Восточная черная ворона |

|

Монгольский (5) |

- |

Клушица, горихвостка-чернушка, каменный воробей |

Скальный голубь, маскированная трясогузка |

|

Китайский (3) |

- |

Удод |

Белопоясный стриж, сибирская горихвостка |

|

Европейский (3) |

Скворец |

Горихвостка-лысушка, большая синица |

- |

|

Средиземноморский (1) |

Сизый голубь |

- |

- |

|

Широко распространенные (7) |

Деревенская ласточка, воронок, белая трясогузка, каменка, сорока, домовый воробей, полевой воробей |

- |

- |

Расширению ареала некоторых из них (сизый голубь, скворец, домовый воробей) способствовал синантропный образ жизни, благодаря которой они по населенным пунктам освоили отдельные континенты.

Есть примеры распространения отдельных видов по нескольким путям. Появление сизого голубя, например, в ряде новых районов не обошлось без преднамеренного завоза их человеком. Кроме того, сизый голубь естественным путем по горным системам умеренного пояса Евразии расширил ареал в восточном направлении, крайняя точка на востоке — Тува [Сушкин, 1914, 1938; Степанян, 1990; Баранов, 2012]. При этом в разных районах из природных биотопов он внедрялся в населенные пункты, это было, в частности, в Туве [Баранов, 2012].

Таким образом, сизый голубь в поселениях Тувы мог появиться тремя путями: естественным путем по горным системам с последующей синантропизацией, за счет распространения синантропных особей по населенным пунктам с запада на восток, путем завоза человеком. В Бурятии сизые голуби появились двумя последними путями.

Помимо сизого голубя некоторые широко распространенные виды, наверняка, появились в Южной Сибири, будучи уже освоившимися населенные пункты. Синантропизация отдельных широко распространенных политипических оседлых видов (например, сорока и большая синица) могла произойти в условиях Сибири за счет автохтонных форм.

Синантропизация видов

К. Н. Благосклонов (1980) разделил птиц населенных пунктов по происхождению на приведенных и вобранных. Приведенные виды — это те, которые сами активно освоили населенные пункты. Вобранные виды попали в населенные пункты «вынужденно», когда их местообитания (участки леса, пойм рек и другие природные биотопы) оказались без существенных изменений на территории поселений. Не все вобранные виды, очевидно, могли адаптироваться к человеческому соседству. Остались здесь особи экологически пластичных видов, более толерантных и способных найти условия гнездования в местах, часто посещаемых людьми, техникой, домашними животными, в том числе собаками и кошками.

Такое разделение птиц населенных пунктов представляется намудачным, сразу же понятно их происхождение. Для некоторых вобранных видов вынужденное вхождение в населенный пункт является начальным этапом синантропизации, в дальнейшем они могут внедряться в наиболее освоенные и трансформированные участки с различными жилыми и хозяйственными постройками. Виды, прошедшие синантропизацию таким путем, можно назвать вобранно приведенными, но они плохо вычленяются, поскольку синантропизация не всегда строго идет как приведенные, так же как и вобранные.

Близкий вариант к вобранному пути — это обитание видов в природных местообитаниях вблизи населенных пунктов. Они так же, как и вобранные виды, постепенно привыкают к присутствию человека и его деятельности, и некоторые из них становятся потенциальными элементами для освоения населенных пунктов. Синантропизация видов, безусловно, не может идти быстро, она происходит в несколько этапов. При этом не все виды строго следуют этим этапам.

Гипотетическую схему процесса синантропизации можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Вероятная схема процесса синантропизации птиц

Процесс освоения птицами населенных пунктов может начинаться либо: 1) со случайного гнездования (гнездовая псевдосинантропизация); 2) посещения в поисках корма (трофическая псевдосинантропизация); 3) поглощения природных участков населенными пунктами (факультативная вобранная синантропиза-ция: либо гнездовая, либо трофическая) (рис. 1). У одного вида возможно разное начало освоения населенных пунктов.

Основными факторами внедрения птиц в поселения человека в первых двух случаях выступают привлекательность кормовой базы и условия гнездования.

Для оседлых видов умеренных широт наиболее распространенным основанием начала синантропизации являются вынужденные посещения населенных пунктов в поисках корма в зимний период. Такое начало внедрения в условиях Южной Сибири, возможно, было у сороки, восточной черной вороны, клушицы и некоторых других [Доржиев, 1984, 2005; Доржиев, Сандакова, 2006; Забелин, Арчимаева, 2012 и др.]. На первом этапе они стали трофическими псевдосинантропами. Затем пути некоторых из них разошлись, одни пошли через стадию гнездовой псевдосинантропизации, другие образовали спонтанно небольшие гнездящиеся микропопуляции, стали факультативными приведенными синантропами. Даже в различных частях одного региона можно наблюдать разные начала пути синантропизации в зависимости от конкретных условий населенных пунктов. В больших населенных пунктах возможны спонтанные образования микропопуляций, а в небольших поселениях сначала появляются случайные одиночные гнезда, если вид не колониальный. Со временем, если вид сумел сформировать более или менее стабильные синантропные популяции, он приобретет статус типичного частичного синантропа.

В настоящее время в Южной Сибири по пути спонтанного образования микропопуляций идет синантропизация таких колониальных видов, как голубая сорока и каменный воробей, менее интенсивно с одиночных гнезд осваивает поселения человека оседлые популяции обыкновенной пустельги. В условиях Южной Сибири обыкновенная пустельга свой путь синантропизации, вероятно, начала с зимних посещений городов и крупных сельских поселений, где легко эти сокола добывали воробьев. Даже некоторые пары выкармливали летом птенцов преимущественно воробьями, хотя они в природных условиях более склонны к поеданию мелких грызунов [Доржиев, Бороноева, Раднаев, 1991]. Пока пустельги здесь не гнездятся в малых поселениях. В европейской части, как предполагают А. Г. Резанов и А. А. Резанов (2006), освоение пустельгой, а также стрижами и воронком населенных пунктов шло от отдельных построек через малые поселения до городов.

В Туве довольно быстро идет синантропизация черного коршуна [Забелин, Арчимаева, 2012]. Если несколько десятилетий назад он посещал только свалки вблизи поселков, то в настоящее время его гнезда появились на деревьях среди домов, на опорах линий электропередач. В Бурятии черный коршун ведет себя по-другому. Редко посещает в поисках корма окраины населенных пунктов, но более активно посещает свалки в окрестностях городов и сел. Гнезда устраивают в мало посещаемых людьми местах, далеко от населенных пунктов.

Синантропизация большинства перелетных птиц обычно начинается со случайного гнездования или идет по пути пассивного внедрения в населенные пункты в результате вбирания участков природных экосистем вместе с обитающими там животными (факультативные вобранные синантропы). Виды на вобранных участках ведут себя по-разному, от этого зависит дальнейший процесс их синантропи-зации. Те виды, которые начинают посещать селитебные участки, быстрее привыкают человеческой близости. Другие остаются на вобранных участках, обитают на них до тех пор, пока они существуют в малоизмененном состоянии.

Темпы и масштабы синантропизации не одинаковы у разных видов. Она происходит весьма индивидуальна. Каждому виду в зависимости от конкретных условий и его биологических особенностей присущ свой путь синантропизации. Единичные виды проходят все этапы синантропизации, большинству из них в этом нет надобности.

Часто наблюдаются случаи, когда у разных форм одного вида в различных частях ареала независимо друг от друга при общих сходных условиях начинается синантропизация, но по времени этот процесс не всегда совпадает. Отсюда они могут оказаться на разных стадиях синантропизации. Наглядным примером последних лет может служить голубая сорока. Весной 1998 г. при посещении зоопарка в г. Пекине (КНР) мы видели пары голубых сорок со слетками, тогда они гнездились в городе. По сообщению работников зоопарка, они гнездятся здесь давно, по крайней мере в середине XX в. они уже были. На Дальнем Востоке в населенных пунктах Хабаровского края голубые сороки зарегистрированы на гнездовье с 1970-х гг., но их синантропизация идет медленно [Тагирова, 2010]. В Забайкалье (г. Улан-Удэ) голубая сорока примерно с 1980-х гг. начала тихо осваивать населенные пункты, но в центре города первые гнезда появились в 2001 г.

Успех синантропизации тех видов, которые находят благоприятные условия в населенных пунктах, зависит от степени толерантности и экологической пластичности видов, способности их адаптироваться к новым условиям среды. В основе адаптации вида, позволяющему занять ему новую экологическую нишу, лежит наличие у него необходимых предпосылок, обозначаемых как преадаптация, которая является одним из значимых экологических механизмов освоения новой экологической ниши, играющей важную роль в эволюционном процессе [Георгиевский, 1974; Шварц, 1980 и др.]. Синантропизация у птиц часто сопровождается изменением поведения и некоторых биологических потребностей организма в пределах нормы реакции.

Заключение

Выше мы затронули практически все аспекты формирования синантропной фауны и сообществ птиц Южной Сибири. Из этого можно сделать следующее заключение.

Синантропная орнитофауна Южной Сибири относительно молодая, что связано с динамикой климатических условий, историческим образом жизни коренных народов и освоением русскими Сибири. Одним из активных периодов формирования фауны птиц (сорока, голубая сорока, восточная черная ворона) населенных пунктов Южной Сибири являлась вторая половина XX в. Процесс синантропиза-ции у некоторых видов еще не завершился. У разных видов темп синантропизации различен.

Авифауна населенных пунктов региона сформировалась из аллохтонных и автохтонных видов. Некоторые аллохтонные синантропные виды (сизый голубь, домовый воробей), имеющие в настоящее время обширный ареал, расширили области распространения из центров возникновения благодаря синантропному образу жизни и оказались, в частности, в Сибири. В формировании региональной синантропной орнитофауны приняли и принимают участие и аборигенные формы преимущественно оседлых видов.

Ядро фауны и сообществ разных типов населенных пунктов на уровне региона, в частности Южной Сибири, имеет значительное сходство и состоит из небольшой постоянной группы. Оно организовано из широко распространенных (сизый голубь, домовый и полевой воробьи, деревенская ласточка) и в меньшей степени азиатских видов (скальный голубь, белопоясный стриж, маскированная трясогузка), которые представляют группу типичных и немного факультативных синантропов. В ядре синантропной фауны автохтонных (сибирских и монгольских) видов мало (скальный голубь и маскированная трясогузка). Тем не менее наличие этих видов, а также автохтонных подвидов придает синантропной фауне Южной Сибири определенную оригинальность.

Формирование синантропной орнитофауны Южной Сибири так же, как и многих районов Евразии, происходило при активном участии петрофильных и дендрофильных видов. Только два вида (белая и маскированная трясогузка) представляют прибрежную экологическую группу. Однако в большинстве населенных пунктов Южной Сибири в отличие от многих других районов в группе типичных синантропов нет водно-болотных видов, что еще раз подтверждает роль зонально-ландшафтного положения региона.

Группа псевдосинантропов не устойчива по видовому составу, который в условиях Южной Сибири главным образом формируется из древесно-кустарниковых видов, в составе которых заметное участие принимают аборигенные (сибирские)

формы, придавая фауне региональный облик. Присутствие псевдосинантропов определяется разнообразием местообитаний, в основном наличием природных вобранных участков, и ландшафтным окружением населенных пунктов. Дендро-фильная группа в поселениях, расположенных в субаридных и аридных условиях Тувы и Бурятии, из-за недостаточной озелененности весьма бедна по сравнению с другими районами умеренного пояса Европы и Западной Сибири. Тем не менее псевдосинантропы являются потенциальным резервом формирования синантропной фауны птиц.

В целом синантропная фауна Южной Сибири имеет свою специфику. В формировании ее участвовали как аллохтонные, так и автохтонные формы. Становление ее незавершено, еще продолжается.

Список литературы Формирование фауны синантропных птиц Южной Сибири

- Асоскова Н. И., Константинов В. М. Особенности синантропизации и урбанизации птиц северной тайги // Сезонные перемещения и структура популяций наземных позвоночных животных: сборник научных трудов МГПИ им. В. И. Ленина. Москва: Прометей, 1988. С. 53–69. Текст: непосредственный.

- Баранов А. А. Птицы Алтай-Саянского экорегиона: пространственно-временная динамика биоразнообразия. Красноярск: КГПУ, 2012. 464 с. Текст: непосредственный.

- Бардин А. В. Еще о гнездовании серебристых чаек Larusargentatus на крышах зданий в Санкт-Петербурге // Русский орнитологический журнал. 2006. Т. 15 (337). C. 1082– 1084. Текст: непосредственный.

- Благосклонов К. Н. Авифауна большого города и возможности ее преобразования // Экология, география и охрана птиц. Ленинград, 1980. С. 144–155. Текст: непосредственный.

- Божко И. С. К характеристике процесса урбанизации птиц // Вестник Ленинградского ун-та. Биология. 1971. № 9, вып. 2. С. 5–14. Текст: непосредственный.

- Виксне Я. Гнездование чайковых птиц и куликов на крышах в Латвии // Орнитологические исследования в Северной Евразии. Ставрополь, 2006. С. 112–113. Текст: непосредственный.

- Водолажская Т. И., Рахимов И. И. Фауна наземных позвоночных урбанизированных ландшафтов Татарии (птицы). Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 1989. 136 c. Текст: непосредственный.

- Георгиевский А. Б. Проблема преадаптаций. Ленинград: Наука, 1974. 148 с. Текст: непосредственный.

- Гладков Н. А. Некоторые вопросы зоогеографии культурного ландшафта (на примере птиц) // Учен. зап. МГУ. 1958. Вып. 197. С. 17–34. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Бороноева Г. И., Раднаев Ж. Э. Анализ трофических ниш обыкновенной пустельги и ушастой совы при симбиотопии // Биологические ресурсы и ведение государственных кадастров Бурятской ССР: материалы научной конференции. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО АН СССР, 1991. С. 65–66. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Гулгенов А. З. Птицы степных экосистем Байкальской Сибири. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2018. 208 с. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Ешеев В. Е. Сравнительная экология симпатрических видов вра- новых рода Corvus юга Восточной Сибири // Орнитологические исследования в России. Москва; Улан-Удэ, 1997. С. 72–93. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Ешеев В. Е. Экология голубой сороки в западном Забайкалье // Врановые птицы в антропогенном ландшафте. Липецк, 1993. С. 56–59. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Сандакова С. Л. Экологическое разнообразие птиц населенных пунктов и их классификация. // Развитие современной орнитологии в Северной Евразии: труды VII Международной орнитологической конференции Северной Евразии. Ставрополь, 2006. С. 355–370. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З. Пути синантропизации врановых в Забайкалье // Отражение достижений орнитологической науки в учебном процессе средних школ и вузов и народном хозяйстве. Пермь, 1984. С. 80–81. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З. О зимней встрече галки (Corvus monedula L.) в Забайкалье // Зоологические исследования в Забайкалье. Улан-Удэ, 1975. С. 198. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Елаев Э. Н., Бадмаева Е. Н. Позвоночные животные Бурятии: эколого-таксономический обзор. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2023. 436 с. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Сандакова С. Л. История и пути синантропизации врановых птиц на юге Восточной Сибири // Экология врановых птиц в условиях естественных и антропогенных ландшафтов России. Казань, 2005. С. 18–22. Текст: непосредственный.

- Ешеев В. Е. К гнездовой экологии даурской галки в Западном Забайкалье // Биологические ресурсы и ведение гос. кадастров Бур. АССР: материалы научной конференции. Улан-Удэ, 1991. С. 72–73. Текст: непосредственный.

- Забелин В. И., Арчимаева Т. П. Синантропизация как фактор изменения региональной орнитофауны Тувы // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6(37). С. 478–480. Текст: непосредственный.

- Измайлов И. В., Боровицкая Г. К. Птицы Юго-Западного Забайкалья. Владимир: Изд-во Владимир. ин-та, 1973. 315 с. Текст: непосредственный.

- Исаков Ю. А. Процесс синантропизации животных, его последствия и перспективы // Синантропизация и доместикация животного населения. Москва: Изд-во МГУ, 1969. С. 3–6. Текст: непосредственный.

- Константинов В. М. Закономерности формирования авифауны урбанизированных ландшафтов // Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков: труды международной конференции. Казань: Мегариф, 2001. С. 449–461. Текст: непосредственный.

- Константинов В. М. Особенности синантропизации и урбанизации птиц // Чтения памяти проф. В. В. Станчинского. Смоленск, 1992. С. 35–38. Текст: непосредственный.

- Константинов В. М. Синантропизация птиц и значение синантропных популяций // Отражение достижений орнитологической науки в учебном процессе средних школ и вузов и народном хозяйстве: тезисы докладов III Всесоюзной конференции зоологов педвузов. Пермь, 1984. С. 10–12. Текст: непосредственный.

- Кучерук В. В. Грызуны — обитатели построек человека и населенных пунктов различных регионов СССР // Избранные труды. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006. С. 322–374. Текст: непосредственный.

- Лыков Е. Л., Зубакин В. А. Первый случай гнездования озёрной чайки Larus ridibundus на крыше в Московском регионе // Русский орнитологический журнал. 2016. Т. 25, экспресс-вып. 1272. С. 1294–1298. Текст: непосредственный.

- Рахимов И. И., Рахимов М. И. Урбанизация птиц в условиях городов и городских поселений Татарстана // Инновационные подходы к естественно-научным исследованиям и образованию. Казань, 2009. С. 379–382. Текст: непосредственный.

- Рахимов И. И. Преадаптации — основа синантропизации птиц // Сибирская орнитология. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2006. Вып. 4. С. 188–195. Текст: непосредственный.

- Резанов А. А., Резанов А. Г. Пути синантропизации птиц в условиях мегаполиса // Вестник МГПУ. Сер. Естественные науки. 2023. № С. 57–73. DOI: 10.25688/2076- 9091.2023.49.1.5. Текст: непосредственный.

- Резанов А. А., Резанов А. Г. Индекс оценки степени синантропизации у птиц на основе их антропотолерантности: эколого-поведенческое обоснование // Вестник МГПУ. Сер. Естественные науки. 2014. № 1(13). С. 16–22. Текст: непосредственный.

- Резанов А. А., Резанов А. Г. Синантропизация птиц как популяционное явление: классификации, индекс синантропизации и критерии его оценки // Труды Мензбировского орнитологического общества. Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников). 2011. Т. 1. С. 55–69. Текст: непосредственный.

- Резанов А. Г., Резанов А. А. Историко-географический анализ явления синантропизации у птиц // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии. Улан- Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2006. Ч. 2. С. 165–172. Текст: непосредственный.

- Резанов А. Г., Резанов А. А., Захарова. Н. Ю. Урбанизация птиц. Методы исследования. Москва: МГПУ, 2022. 136 с. Текст: непосредственный.

- Реймерс Н. Ф., Яблоков А. В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. Москва: Наука, 1982. 144 c. Текст: непосредственный.

- Росицкий Б., Кратохвиль И. Синантропия млекопитающих и роль синантропических и экзоантропических грызунов в природных очагах болезней // Чехосл. Биология. 1953. Т. 2, № 5. С. 283–295. Текст: непосредственный.

- Саая А. Т., Доржиев Ц. З. Сравнительный анализ фауны гнездящихся птиц населенных пунктов степных ландшафтов Южной Сибири // Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. 2023. № 1(23). С. 58–72. DOI: 10.18101/2542-0623-2023-1-58-72. Текст: непосредственный.

- Сандакова С. Л. Птицы городских экосистем Забайкалья. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2008. 140 с. Текст: непосредственный.

- Сандакова С. Л., Куксина Д. К. Птицы селитебных ландшафтов северной части Центральной Азии (фауна, население, экология): монография. Тыва: Изд-во ТувГУ, 2020. 220 с. Текст: непосредственный.

- Скильский И. В. О степени синантропизации орнитофауны: подходы, методики, результаты (на примере г. Черновцы) // Беркут. 2001. Т. 10, вып. 2. С. 140–152. Текст: непосредственный.

- Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны СССР. Москва: Наука, 1990. 727 с. Текст: непосредственный.

- Сушкин П. П. Птицы Минусинского края, Западного Саянва и Урянхайской земли // Материалы к познанию фауны и флоры Рос. империи. Отд. зоологии. 1914. Вып. 13. С. 1–151. Текст: непосредственный.

- Сушкин П. П. Птицы Советского Алтая и прилегающих частей Северо-Западной Монголии. Mосква; Ленинград, 1938. Т. 1. 319 c.; T. 2. 436 c. Текст: непосредственный.

- Тагирова В. Т. Синантропизация голубой сороки в Нижнем Приамурье // Экологические проблемы врановых птиц. Ставрополь, 1992. С. 138–139. Текст: непосредственный.

- Тагирова В. Т. Синантропизация обыкновенной Picapica и голубой Cyanopica cyanus сорок в Хабаровске // Русский орнитологический журнал. 2010. Т. 19, экспресс-вып. 569. С. 826–827. Текст: непосредственный.

- Формозов А. Н. Об освоении фауны наземных позвоночных и вопросах ее реконструкции// Зоологическийжурнал. 1937. Т. 16, вып. 3. С. 407–442. Текст: непосредственный.

- Фридман В. С., Кавтарадзе Д. Н., Симкин Г. Н. Города как арены микроэволюционных процессов (чем обеспечивается устойчивость популяций в нестабильной, мозаичной и изменчивой среде?) // Экополис-2000. Экология и устойчивое развитие города. Москва: Изд-во РАМН, 2000. С. 162–170. Текст: непосредственный.

- Фридман В. С., Ерёмкин Г. С. Урбанизация «диких» видов птиц в контексте эволюции урболандшафта. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. 240 с. Текст: непосредственный.

- Фридман В. С., Ерёмкин Г. С., Захарова Н. Ю., Возвратная урбанизация – последний шанс на спасение уязвимых видов птиц Европы // Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2016. V. 1, № 4. DOI: 10.21685/2500-0578-2016-4-3. Текст: непосредственный.

- Фридман В. С., Суслов В. В. Поведенческие изменения в «городских» популяциях птиц — нет общего с одомашниванием // Социально-экологические технологии. 2022. Т. 12, № 1. С. 81–133. DOI: 10.31862/2500-2961-2022-12-1-81-133. Текст: непосредственный.

- Храбрый В. М. Птицы городов России. Санкт-Петербург; Москва: КМК, 2012. 513 с. Текст: непосредственный.

- Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. Москва: Наука, 1980. 278 с. Текст: непосредственный.

- Kucheruk V. V. Synanthropic Rodents and Their Significance in Transmission of In- fection. Theoretical Questions of Natural Foci of Diseases. Proceedings of a Symposium. 1965, pp. 353–366.