Формирование и динамика островных форм рельефа левобережных притоков Среднего Амура

Автор: Аношкин А.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведена типизация островных и осередковых форм рельефа, встречающих в пределах русел рек, протекающих по территории Среднеамурской низменности. На основе картографического материала, сравнения разновременных космоснимков и данных полевых наблюдений определены тенденции их развития и особенности динамики. Выделены характерные черты строения крупных островов и сезонных осередковых форм рельефа.

Островные формы руслового рельефа, осередок, русловые процессы, излучина, пойменная многорукавность, среднеамурская низменность

Короткий адрес: https://sciup.org/14328806

IDR: 14328806 | УДК: 556.537

Текст научной статьи Формирование и динамика островных форм рельефа левобережных притоков Среднего Амура

По своей морфологии и динамике острова и осеред-ковые формы рельефа отображают особенности, характер, направленность русловых деформаций и являются проявлением широкого спектра локальных условий и закономерностей формирования русла. Для выяснения характера и особенностей проявления флювиального процесса (в свете формирования русла и поймы) большую помощь может оказать изучение островных и осередковых форм, развивающихся в конкретных природных условиях [2, 3], поскольку это позволяет в определенной степени прогнозировать направление развития пойменных массивов, нижележащих участков русел рек, прохождения ледовых явлений, фаз гидрологического режима. Данные о развитии островов, особенно крупных, также значимы с точки зрения планирования и организации хозяйственной деятельности, связанной со строительством зданий, сооружений, инфраструктурных коммуникаций [1 ]. В некоторых случаях - это еще и важные геополитические моменты, когда указанные формы рельефа находятся в пределах пограничных территориях между странами.

Цель работы - определить характерные типы островных форм рельефа водотоков Среднеамурской низменности и особенности их динамики (левобережные притоки реки Амур - Бира, Биджан, Малая Бира, Самара, Добрая, Вертопрашиха и т.д.) на основе анализа картографического материала, космоснимков и данных полевых наблюдений.

Все островные формы руслового рельефа водотоков рассматриваемой территории были разделены на четыре группы:

-

1) приуроченные к относительно прямолинейным, различной протяженности участкам рек;

-

2) образующиеся в районах разветвлений речных русел на два и более рукава, слияния рукавов в единый поток, а также в местах впадения притоков;

-

3) излучины;

-

4) образованные в результате развития пойменной многорукавности.

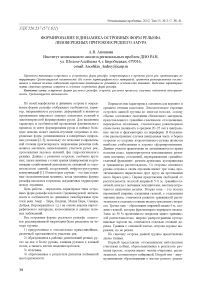

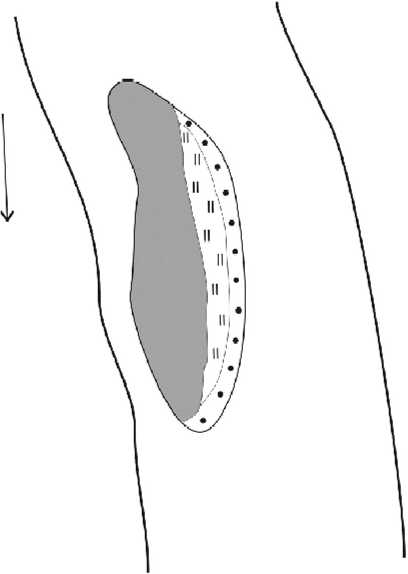

Первые из них характерны в основном для верхнего и среднего течения водотоков. Литологическое строение островов данной группы во многом похоже, основу обычно составляют скопления обломочного материала, представленного гравийно-галечными отложениями, перекрытые сплошным, относительно равномерным слоем песка (мощность в среднем 20-25 см) в центральных частях и фрагментарно по периферии. В большинстве рассмотренных случаев центральная часть и берега островов со стороны второстепенного рукава являются наиболее стабильными и хорошо сформированными. Данные участки практически не затапливаются во время подъема воды, характеризуются максимальным развитием песчаных отложений, перекрывающих гравийногалечный фундамент; развита древесная, кустарниковая и травянистая растительность. Со стороны основного рукава острова в своем строении имеют три зоны, протягивающиеся параллельно друг другу на протяжении всего берега (рис.). Первая представлена свободной от растительности полосой шириной 5-6 м, гравийно-галечной, иногда с песчаным заполнителем; местами встречаются одиночные валуны. Вторая зона - это полоса переменной ширины, сложенная галькой, с отдельными линзами песка; отмечается развитие травянистой растительности и отдельно стоящих ив двух-трехлетнего возраста. Третья зона - образование шириной свыше 6 м, сложено галькой, которая фрагментарно перекрыта песком. Здесь до 50 % проективного покрытия занято травянистой растительностью, широко распространены кустарниковые заросли ив, отмечаются отдельно стоящие деревья. Граница с основной частью острова хорошо выражена, но не резкая.

По генезису острова данной группы представлены двумя типами.

Первый представлен отчлененными небольшими участками поймы, образовавшимися в результате развития проток; острова имеют четкие очертания, растительность соответствует пойменной. Второй тип - аккумулятивными образованиями в местах резкого расши-

Острова, образованные в результате отчленения участка поймы протокой реки (верхнее течение р. Бира)

Острова, образованные в результате аккумуляции наносов в русле реки (среднее течение р, Бира)

I Незатопляемая часть острова, перекрытая песчаными отложениями и запятая I пойменной растительностью

~ I Переходная зона, сложенная мелкой галькой и песчаным заполнителем, « | занятая ивняком разного возраста и разряженным травяным покровом

-

• • I Периодически осушающаяся прибрежная зона, сложенная средней и крупной

* галькой с песчаным заполнителем

Рис Острова относительно прямолинейных участков русел рек рения русла; острова характеризуются несколько большими размерами, значительно вытянуты по течению. Динамика рассматриваемых форм руслового рельефа, по данным полевых наблюдений, связана с аккумуляцией аллювиального материала различной крупности на спаде половодья и паводков со стороны основного русла. Преимущественно отлагается песчаный материал различной крупности, в пределах третьей зоны идет постепенное выравнивание высот до основной части острова. Со стороны второстепенного рукава отмечается незначительный размыв берега, до 0,4-0,5 м/год. Таким образом, динамика островов прямолинейных участков русел рек связана с их поперечным смещением.

Вторая группа - это островные формы руслового рельефа, формирующиеся перед разветвлениями русел рек на несколько рукавов и после слияния их в единый поток. Данные формы характерны для средних и нижних течений рек равнинного и переходного типа, образуются непосредственно в местах слияния и разветвления русел водотоков. В местах разветвления русла на два рукава они имеют либо неправильную, либо близкую к ова-лообразной форму. Выделяется хорошо оформленная центральная часть высотой до 1,5 м, сложенная крупной галькой, валунами и отдельными глыбами, обычно прижатая к второстепенному рукаву. Со стороны основного русла - общие отметки высот островов в пределах 0,5-0,7 м сложены средней и крупной галькой с включе нием отдельных валунов, поверхность относительно ровная с общим уклоном к урезу воды 6-10°, граница с возвышенной частью резкая. Растительность распространена фрагментарно (чаще в нижней части острова) в виде ивовых зарослей с редким травяным покровом. Динамика островов связана с сезонным изменением их формы и поверхности в период летне-осенних паводков. При повышенной водности рек происходит затопление большей части данных форм руслового рельефа и смыв слагающего их аллювиального материала. После прохождения паводков поверхность островов представлена хаотичным скоплением наносов в виде гряд и возвышенностей различной протяженности и величины, в то же время центральная часть в плане остается стабильной и практически не смещается.

Данные полевых наблюдений позволяют говорить о незначительном поперечном смещении островов в сторону рукава реки с меньшими морфометрическими и гидрологическими характеристиками, что обусловлено неравномерным отложением аллювиального материала в пределах центральной части острова и большим его накоплением со стороны второстепенного рукава, а также меньшим размывом в периоды повышенной водности. Средняя скорость смещения - около 0,1-0,15 м в год.

Островные формы руслового рельефа, формирующиеся в местах слияния двух рукавов в одни поток, также характерны для среднего и нижнего течения рек. Имеют вытянутую овалообразную или каплевидную форму, расположены либо несколько ниже по течению после слияния рукавов, либо вершиной заходят в рукав реки с большими морфометрическими и гидрологическими характеристиками. В основании они сложены гравийногалечными отложениями и перекрыты достаточно большим слоем песка и мелкой гальки. На большей части островов хорошо развит растительный покров, присутствуют ива, черемуха, вяз, ясень, травяное покрытие до 90 %.

Переформирование островов на данных участках связано с их продольным смещением вниз по течению рек. Происходит преимущественно размыв верхней части островов до 0,5-0,8 м в год, ниже по течению в зависимости от водности реки формируются различные по протяженности зоны аккумуляции наносов. Следует отметить, что увеличение островов в нижней части в результате отложения аллювиального материала в 2-3 раза выше, чем размыв их приверхов, вне зависимости от водности водотока. Граница между зоной аккумуляции и основной частью островных образований плавная, без резких очертаний как в морфометрическом плане, так и в распределении растительного покрова. Следует отметить, что размыву берегов значительно препятствует растительность, хорошо развитая корневая система которой оказывает заметный скрепляющий эффект.

В период низких уровней воды косы, формирующиеся ниже по течению, на значительном протяжении (соизмеримом с длиной островов) осушаются, частично зарастают ивами, однолетними травами, становясь естественным продолжением островов.

Характеристики строения и динамики островных образований, формирующихся в местах впадения притоков, во многом схожи с островами, образующимися при слиянии двух рукавов в один поток. Следует отметить, что островные формы рельефа отмечаются, если среднегодовой расход воды впадающего притока близок или больше 2,2-2,3 м3/с.

Следующая группа - это островные русловые формы рельефа, развивающиеся в пределах излучин рек; они характерны для нижних течений рек Ср ед не амурской низменности (табл.). К крыльям излучин приурочены изогнутые в плане острова, ориентированные в соответствии с общим направлением русла, в вершинах форми-

Таблица

Сравнительная характеристика островных форм рельефа левобережных притоков среднего Амура

Формирование островов в вершинах излучин рассматриваемых водотоков идет двумя путями. В первом случае их образование в вершинах излучин связано с аккумуляцией наносов преимущественно в центральной части русла, иногда они сдвинуты в сторону вогнутого берега. Часто, помимо основного острова, выше и ниже по течению отмечаются осередковые формы, не закрепленные растительностью и имеющие сезонный характер существования. Во втором - идет отчленение в вершине излучины части поймы протоками, формирующимися в периоды повышенной водности, которые со временем разрабатываются, образуя постоянно действующие ответвления русла.

В случае развития острова по пути аккумуляции наносов идет его постепенное поперечное смещение в русле реки со скоростью, примерно соответствующей скорости поперечного смещения вершины излучины. Протяженность и форма острова остаются относительно постоянными. На поздних стадиях развития излучин -прорыв шейки меандра - происходит увеличение размеров островов в результате аккумуляции русловых наносов (наблюдалось объединение основного острова с осе-редками) и постепенное причленение его к вогнутому берегу.

Динамика островов, отчлененных протоками, в вершине излучин связана с незначительным размывом берега со стороны второстепенных рукавов, значительное развитие которых в рамках рассмотренных участков русел рек не отмечалось. Со стороны основного русла на выпуклом берегу формируется зона аккумуляции наносов, ширина которой зависит от величины водотока - от 1,3-3 м на малых рекахи до 15-30 м на средних и больших водотоках. Характерно значительное зарастание данных участков зарослями ивы со стороны основной части острова.

Острова в пределах крыльев излучин формируются либо в центральной части русел, либо ближе к выпуклым берегам; в основном они представляют собой осушенные и закрепленные растительностью части относительно протяженных кос высотой до одного метра над уровнем воды. Наблюдения показали, что они могут значительно менять свою форму от сезона к сезону и для них характерно продольное смещение как вверх (реже)

по течению, так и вниз (чаще) до нескольких десятков метров. В границах прорванных излучин наблюдалось пространственное закрепление этих форм и значительное увеличение их размеров.

В отдельную группу выделены острова, формирующиеся в результате развития пойменной многорукавно-сти (табл.). К данной категории относятся островные образования руслового рельефа, распространенные в верхнем и среднем течении рек на рассматриваемой территории, с шириной, значительно превосходящей русла рек, и высотой береговых откосов, равной высоте берегов высокой поймы.

Значительная протяженность островов как поперек, так и вдоль их оси обусловливает определенную специфику развития и динамики. Характерны локальные переформирования пойменных островов, зависящие от гидрологических характеристик рукава реки и морфологии берегов. В верхних течениях в большей степени происходит размыв берегов со стороны основного русла и формирование новых островов в результате развития проток, возникших в периоды повышенной водности.

Для участков русла в среднем течении отмечаются явления дробления пойменных островов временными протоками на более мелкие образования. Встречаются преимущественно два типа группировки островов: 1) вытянутая вдоль русла полоса обычно ближе к центру островов и осередков, расположенных примерно на одной линии; 2) беспорядочное скопление островных форм в верховье отчлененного пойменного массива.

Сравнительная характеристика представленных типов островов приведена в табл.

Таким образом, результаты исследований островных и осередковых форм рельефа водотоков территории Среднеамурской низменности свидетельствуют о преимущественно аккумулятивном образовании (кроме островов четвертой группы). Динамика их связана, с одной стороны, с сезонными изменениями форм и размеров при относительно постоянном пространственном положении, с другой - обусловлена этапами развития таких макроформ, как излучины и прямолинейные участки русла.

Список литературы Формирование и динамика островных форм рельефа левобережных притоков Среднего Амура

- Карасев М.С., Гарцман Б.И. Прогноз антропогенной динамики русловых процессов малых и средних рек Приморского края в условиях хозяйственного освоения их долин: Проект методического пособия. Владивосток: Дальнаука, 2002. 48 с.

- Раткович Д.Я. Динамика речных русел. М.: ГЕОС, 2007. 156 с.

- Чалов Р.С. Русловедение: Теория, география, практика. Т. 1: Русловые процессы: факторы, механизмы, формы проявления и условия формирования речных русел. М.: Из-во ЛКМ, 2008. 608 с.