Формирование и функционирование национальной инновационной системы

Автор: Бабосов Евгений Михайлович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия развития

Статья в выпуске: 5 (23), 2012 года.

Бесплатный доступ

Осуществлена концептуализация понятий «инновация», «инновационность», «инновационная деятельность», «национальная инновационная система». Сконструирована структурная модель этой системы, охарактеризованы ее основные функции в процессе реализации государственной научно-технической инновационной политики в Беларуси.

Короткий адрес: https://sciup.org/147109446

IDR: 147109446 | УДК: 330.341.1(476)

Текст научной статьи Формирование и функционирование национальной инновационной системы

Перевод экономики и всех других сфер жизнедеятельности современного белорусского общества в режим инновационного развития предполагает решение целого комплекса взаимосвязанных задач. Выделим для рассмотрения две из них. Первая, практически-управленческая, состоит в обеспечении целенаправленного движения от разрозненных инновационных проектов к национальной (государственной) инновационной системе. Вторая, теоре-тически-методологическая, заключается в концептуализации понятий «инновация», «инновационность», «национальная инновационная система» и в конструировании теоретической модели такой системы, дополненной структурной моделью составляющих ее компонентов и выполняемых ими функций в контексте реализации инновационной политики государства.

Исходным пунктом конструирования рассматриваемого теоретического концепта является утверждение желательности и целесообразности формирования у развивающейся личности зачатков инновационного мышления и действия еще в детском возрасте. Важную роль в этом процессе выполняет вовлечение детей в юннатские кружки, в клубы создания авиамоделей, моделей кораблей и других видов техники, в художественное и научное творчество. Именно в таких детских объединениях формируются характерные черты и навыки инновационного мышления и действия, чувство радости от узнавания нового, необычного, интересного, гордости за первые успехи на таком творческом пути. Важно вовремя заметить и развить этот интерес к творчеству, не дать ему задохнуться в довольно широко распространенном в современной школе (в том числе и высшей) формальном, доктринерском подходе к обучению и воспитанию учащихся и студентов.

Разумеется, когда говорится о включенности личности в систему инновационной деятельности, имеется в виду не движение юннатов или детское техническое и художественное творчество.

Речь в таком случае ведется о профессиональной, качественно подготовленной, целенаправленной и активной творческой деятельности специалистов, занимающихся новаторской по своей сущности творческой исследовательской, инженерно-конструкторской или управленческой работой. Для того чтобы люди, вовлеченные в эту работу, выполняли ее со значительным научным, конструкторским, инженерным, управленческим, коммерческим и иным эффектом, они должны обладать соответствующим инновационным потенциалом, который становится тем более развитым и творческим, чем раньше формирующаяся в школьном и студенческом возрасте личность приобщается к творческой деятельности, приобретает умение и навыки креативного мышления и действия.

Очень существенно, чтобы элементы инновационности, сформировавшиеся у человека в его школьные и студенческие годы, не заглушались, а развивались и приобретали более конкретные, профессионально очерченные способы проявления в повседневной трудовой деятельности в любой сфере экономики, культуры, здравоохранения, образования, науки, управления. В связи с этим существенно актуализируется концептуализация исходных понятий инновационного потенциала личности и социальной общности, к которым относятся термины «инновация», «инновационность».

Ни в коей мере не отвергая принципиальной важности и значимости внедрения инноваций в производство новых товаров и услуг с целью получения экономического, социального и иных видов эффекта, отметим вместе с тем, что инновацию как процесс новаторской творческой деятельности следует понимать и интерпретировать в более широком социальном контексте.

Прежде всего необходимо в процессах обучения и воспитания молодых людей, начиная с детсадовского и школьного возраста, формировать инновационный потенциал личности и социальной общности. Дефинитивный подход к этому социальному феномену позволяет дать его определение. Оно таково: инновационный потенциал личности (социальной группы, организации) представляет собой интеграцию инновационной способности, инновационной готовности, инновационной возможности и инновационной активности, воплощаемой в реальной инновационной деятельности.

Важнейшая отличительная особенность рассматриваемого явления заключается в том, что инновационный потенциал кристаллизуется в акте принятия инновационного решения, а оно становится спусковым крючком для активного инновационного действия.

Такое понимание предполагает, что инновация в социологическом дискурсе должна концептуализироваться как понятие, отражающее творческий характер меропреобразующей социальной деятельности, ориентированной на генерирование новых идей и изменение объекта действия к новому качественному состоянию. Поэтому рассматриваемый социальный феномен можно определить следующим образом: инновация представляет собой основанное на новых идеях и научных знаниях создание новых технологий и технических новшеств, их воплощение в новых видах товарной продукции и услуг, способствующее росту их эффективности и удовлетворения различных запросов потребителей, а также совершенствованию социальных процессов.

Такая трактовка дает возможность выделить основные отличительные черты инновации.

Ими являются:

-

а) целенаправленный характер инновационной деятельности;

-

б) наличие новизны получаемых результатов (идей, методов, технологий, продукции и т.п.), т.е. их качественное отличие от ранее существовавших аналогов;

-

в) завершенность и практическая применимость полученных результатов;

-

г) повышение конкурентоспособности подготавливаемых в системе образования кадров, создаваемых товаров и услуг и получение преимуществ рыночного позиционирования их на внутренних и внешних рынках;

-

д) получение более высокого экономического, социального, экологического, научно-технического, образовательного, воспитательного, социокультурного и управленческого эффекта.

Изложенные особенности инновации приводят к убеждению в том, что она может из «внутриутробного» развития, представленного новой идеей или научным открытием, перерасти в творческий процесс инновационной деятельности, приводящей к практической реализации получаемых новых результатов в виде новых технологий, технических средств, инженерноконструкторских разработок, только в том случае, когда в обществе создан благоприятный инновационный климат и существует достаточно высокая востребованность инновационности.

Это второе ключевое понятие обсуждаемой проблемы возможно концептуализировать следующим образом. Инновационность – это способность и готовность социальной системы (научного учреждения, предприятия, фирмы, отрасли экономики, региона, страны) интегрировать новейшие достижения науки, техники, технологии, управленческой деятельности, коммерциали- зировать научные открытия и конструкторские разработки для обеспечения устойчивого инновационного научно-технического и социально-экономического развития и эффективного управления.

Основные аспекты инновационности состоят в следующем:

-

1. Способность генерировать новые идеи и научные проекты, защищать права интеллектуальной собственности, обеспечивать всем экономическим субъектам беспрепятственный доступ на рынок высоких технологий.

-

2. Обеспечение опережающего роста инвестиций в развитие интеллектуального капитала, его всемерной мотивации к включению во внедрение новейших научных достижений в экономику и другие сферы жизнедеятельности общества.

-

3. Воплощение инновационных идей и действий в инновационной культуре личности и общности, придающей в своем практическом воплощении устойчивый инновационный характер всем происходящим в обществе трансформациям.

-

4. Включение в инновационную деятельность всех существующих в научном учреждении, предприятии, фирме, регионе, отрасли социальных механизмов мотивации и стимулирования, побуждающих и даже принуждающих людей к новаторским действиям.

-

5. Насыщение общества, его хозяйствующих, здравоохранительных, образовательных, управленческих и иных структур инновационной информацией, без которой становится затруднительной новаторская деятельность в условиях информационного общества.

-

6. Осуществление целенаправленной кадровой политики, ориентированной на развитие у различных категорий работников креативного мышления и действия во всех сферах жизнедеятельности.

-

7. Опережающее развитие высокотехнологических производств, требующее крупных инвестиций за счет бюджетных и внебюджетных средств, включая зарубежные инвестиционные фонды.

-

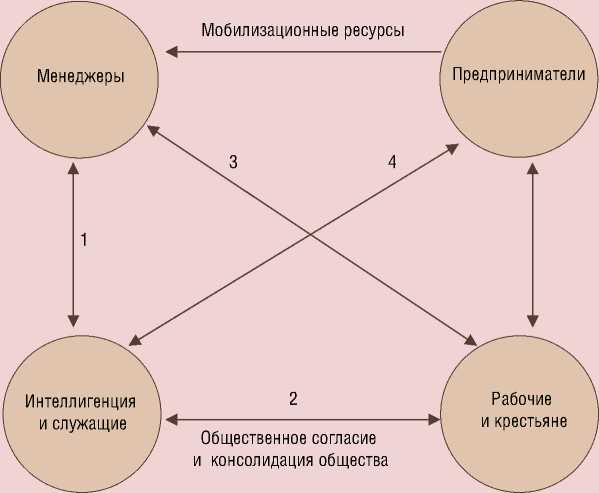

8. Развертывание инновационности по принципу «снежного кома», когда инновационные процессы в одной сфере жизнедеятельности общества вызывают волнообразные «резонансные» возникновение и распространение новшеств в других сегментах общества (рис. 1) .

Внимательное и вдумчивое рассмотрение представленной концептуализации двух исходных понятий инновационного потенциала личности, группы или в целом общества убеждает, что при решающей изначальной роли в инновацион- ной деятельности творческой научной элиты и инженерно-технических работников, прежде всего конструкторского персонала, она не может воплотиться в реальную высокоэффективную продукцию либо в услуги помимо и без активной включенности в нее менеджеров (управленцев), предпринимателей (включая фермеров), рабочих и крестьян, интеллигенции и служащих, т.е. всех категорий экономически активных социальных групп.

Каждая социальная группа, решая свои повседневные задачи, в той или иной степени содействует обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны. А чтобы задачи эти решались эффективно, должны быть обеспе-

Рисунок 1. Теоретическая модель инновационности

чены условия и возможности для содержательного и хорошо оплачиваемого труда, удовлетворения материальных и духовных потребностей, обеспечения общественной и личной безопасности граждан, благотворного для человека развития здравоохранения, образования, науки, культуры, формирования доброжелательного психологического и социально-политического климата в обществе.

На пересечении этих и других тесно связанных с ними социальных переменных и выстраивается траектория инновационного развития страны. Включенность различных социально-стратификацион- ных слоев общества в процесс устойчивого инновационного развития может быть схематично представлена в теоретической модели (рис. 2).

Такое многообразие социальных субъектов (отдельных индивидов, их социальных групп, организаций), включенных в инновационную деятельность и обладающих различными потребностями, интересами, предпочтениями, позициями и т.п., приводит к тому, что инновационный процесс носит не линейную направленность, а характеризуется нелинейностью, неопределенностью, рисками и непредсказуемостью.

Рисунок 2. Модель включенности основных социально-стратификационных слоев в процесс устойчивого инновационного развития

Значения цифр на стрелках: 1 – уровень образованности и компетентности работников;

2 – труд и потребление; 3 – уровень доходов; 4 – политическая стабильность

Приходится констатировать, что в научных учреждениях и вузах, в проектных организациях и на предприятиях Беларуси в последние годы появилось немало новых идей, технологий, новой, в том числе импортозамещающей, продукции, но пока еще не сформировалась целостная и эффективно действующая национальная инновационная система в образовании.

К сожалению, еще не отлажена совокупность эффективно действующих механизмов выявления, поддержки и распространения лучших образцов инновационной деятельности. Чтобы добиться этого, необходимо предпринять ряд взаимосвязанных мер, ориентированных на формирование в коллективах всех типов и уровней системы образования, научных и проектных организаций, промышленных предприятий высокой восприимчивости к новшествам.

Такая восприимчивость включает в себя когнитивную, мотивационную, техническую и организационную готовность к восприятию инноваций и к их реализации в производственной деятельности.

Когнитивная готовность к восприятию новшеств проявляется в стремлении получать подробную информацию о новаторских технологических и технических разработках и активно осваивать их в собственной практике производственной деятельности.

Мотивационная готовность к подобного рода действиям реализуется в признании важности и перспективности для своей повседневной деятельности освоения интересных, экономически перспективных новшеств.

Технологическая готовность к восприятию новшеств воплощается в достаточно широком диапазоне использования источников и каналов информации о новаторских подходах и разработках, существующих в различных сферах деятельности (пресса, Интернет, семинары, дискуссии, конференции и т.п.).

Организационная готовность к восприятию и освоению инноваций проявляется в целенаправленной деятельности по поиску и оценке новшеств, а также в принятии решений об их освоении в практике исследовательской, технологической, управленческой деятельности.

Повышение готовности трудовых коллективов данного предприятия или учреждения к инновационной деятельности неразрывно связано с актуализацией потребности их работников в нововведениях и формированием у них инновационной культуры.

Инновационная культура работника представляет собой систему свойственных творчески действующим личностям эвристических качеств, проявляющихся в разнообразных способах и формах инновационной деятельности, осуществляемых в исследовательском, воспитательном, производственном, управленческом и т.п. процессе.

В ее основании сосредоточены: тезаурус инновационной проблематики; объектнопредметные начала инновационной деятельности, в качестве которых выступает совокупность приемов и методов, обеспечивающих инновационную активность работника, прежде всего комплексные и креативные методы. Только инженер, конструктор, менеджер, исследователь и любой иной работник, обладающий достаточно высоким уровнем инновационной культуры, оказывается в состоянии уяснить возникающую инновационную проблему, а тем более найти адекватные пути и способы ее разрешения.

Формирование креативного мышления, составляющего ядро инновационной культуры, не исчерпывает собой всего ее объема, а должно дополняться переходом к формированию инновационных установок, а также способностью и готовностью воплощать эти установки в практической учебно-воспитательной деятельности. Но чтобы совершить такой переход от идеи к практическому действию, необходимо разработать и использовать социальные механизмы преодоления социально-психологических барьеров, препятствующих успешному развитию инноваций и их внедрению в производство.

Таких барьеров существует немало, но основные из них сводятся к следующему:

-

• слабая информированность руководителей предприятий и основной массы их работников о современных, прежде всего новаторских, тенденциях развития науки, образования и производства;

-

• низкий инновационный потенциал микросреды в большинстве научно-исследовательских и учебных учреждений и производственных предприятий;

-

• отсутствие надежных социальных механизмов трансляции инновационных идей и их реализации в производственной деятельности;

-

• неразвитость у многих работников всех уровней сфер практической жизнедеятельности креативного мышления и действия;

-

• несформированность у многих руководителей организаций компонентов инновационной деятельности: когнитивного, мотивационного, рефлексивного, проектировочного и др.

Преодоление охарактеризованных социально-психологических барьеров, препятствующих формированию и развитию инновационности деятельности, становится актуальной потребностью и сильнодействующим фактором становления инновационных качеств у работников различных сфер.

Но чтобы такие качества формировались и проявлялись в повседневной профессиональной деятельности успешно, необходимо создание и функционирование национальной (государственной) инновационной системы.

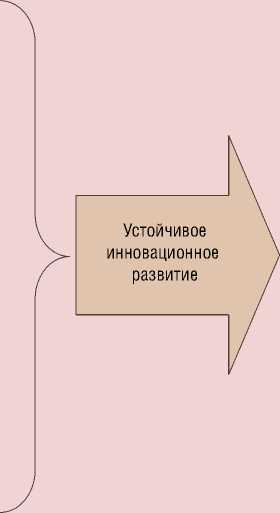

Эта система представляет собой комплекс социальных институтов и организаций с разной формой собственности, взаимодействующих в процессе генерирования новых научных идей, в подготовке кадров, обладающих развитым инновационным потенциалом и инновационной культурой, производством, трансфером и реализацией инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством научно-технической и инновационной политики.

Такая инновационная система обладает многокомпонентной структурой, составные части которой выполняют целый ряд взаимосвязанных функций. Структурная модель данной системы может быть представлена в виде, изображенном на рисунке 3 .

Структура национальной инновационной системы органично взаимосвязана с осуществляемыми ею функциями.

Наиболее важные из них состоят в следующем:

-

1. Формирование и осуществление государственной научно-технической политики как руководства для всех ее структурных элементов и осуществляемых ими функций.

-

2. Определение приоритетов в области научных исследований и разработок, инновационной деятельности.

-

3. Разработка и функционирование нормативно-законодательной базы, создающей справедливое и равное для всех акторов социальное пространство для инновационной деятельности.

-

4. Мобилизация и концентрация кадровых, финансовых, материально-технических, организационных ресурсов, необходимых для развертывания инновационных процессов.

-

5. Стимулирование эффективной инновационной деятельности.

Рисунок 3. Структурная модель национальной инновационной системы

-

6. Поддержка развития новых высокотехнологических отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы услуг.

-

7. Развитие малого инновационного бизнеса, создание малых и средних инновационных организаций и предприятий.

-

8. Обеспечение инновационных процессов информационными ресурсами.

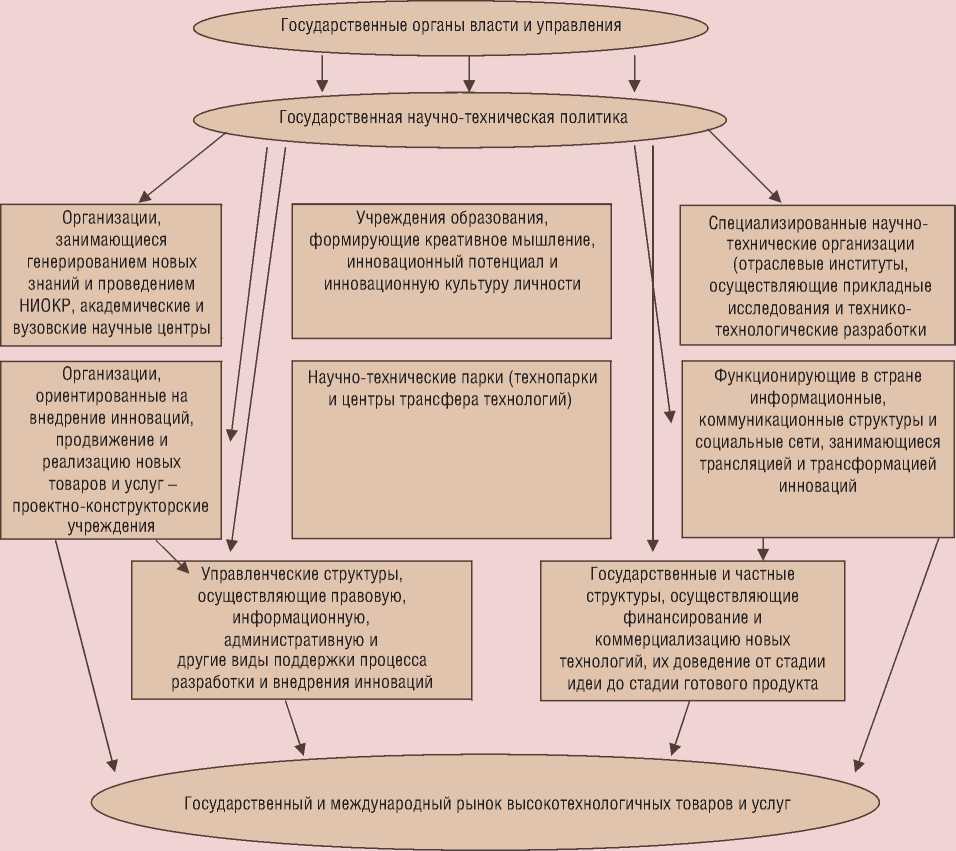

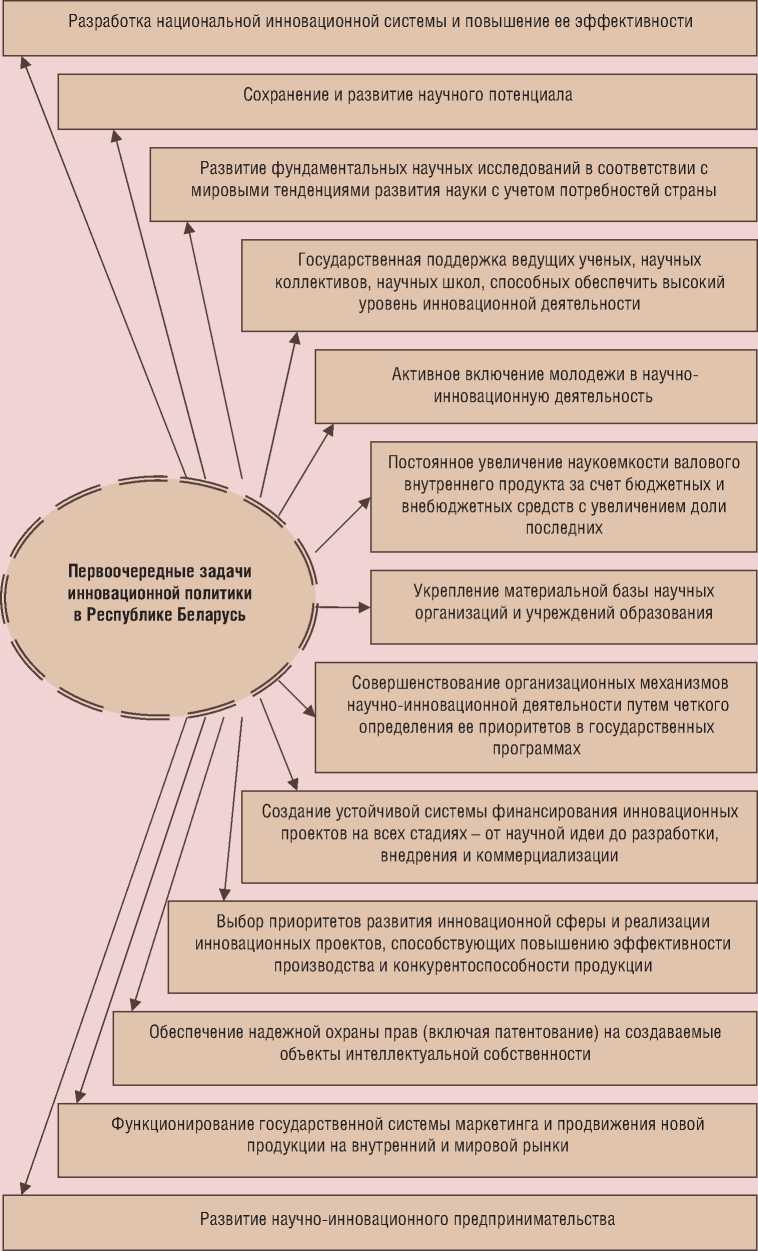

Для того чтобы эти задачи в поисках средств и способов их решения обрели более конкретную направленность, они должны быть сконцентрированы в различных вариантах стратегического управления инновациями, решающую роль в осуществлении которого выполняет инновационная политика, важнейшие задачи которой представлены на рисунке 4 .

Рисунок 4. Важнейшие задачи инновационной политики государства

Чтобы практическая реализация всех компонентов инновационной стратегии приносила желаемый эффект, необходимо решить ряд взаимосвязанных задач.

Среди них наиболее важными являются две. Первая из них состоит в том, чтобы повысить мотивацию по всей цепочке осуществления инновационной деятельности, начиная с разработки новых идей и заканчивая реализацией новых техникотехнологических разработок в производстве качественно более совершенных, привлекательных для потребителей продуктов и услуг. Вторая, еще более масштабная задача заключается в том, чтобы осуществить качественный сдвиг в реальном повышении инновационной восприимчивости предприятий. Ведь самое главное в инновациях – добиться, чтобы экономика их воспринимала и впитывала в себя, претворяя в реальный инновационный продукт. Только в таком случае экономика станет инновационной, а ее развитие – устойчивым.