Формирование и развитие научной дисциплины "Онтология проектирования": краткая история личностного опыта

Автор: Боргест Н.М.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Общие вопросы формализации проектирования: онтологические аспекты

Статья в выпуске: 4 (38) т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Сделана попытка представить авторский взгляд на историю формирования и развития научной дисциплины, именуемой как онтология проектирования. Статья обобщает работы, выполненные автором на протяжении в основном последних десяти лет. Автор, как соучредитель и выпускающий редактор журнала, одноименного с рассматриваемой дисциплиной, использует опубликованные в нём статьи, а также материалы работ, представленных на различных международных конференциях, в других профильных журналах и монографиях. Приведённый анализ формирования дисциплины во многом опирается на собственный личностный опыт автора и рассматривается через призму этого опыта, при этом в обзоре показано, что базой этой сформированной дисциплины являются многочисленные работы предшественников, начиная от архитекторов древней Греции, математиков и инженеров средневековья и заканчивая современными работами в области искусственного интеллекта и информационных технологий. Автор делится краткой личностной предысторией формирования собственного понимания онтологии проектирования, отдавая должное своему первому научному руководителю В.Г. Маслову, который привил ему системный подход к оптимизации сложных систем, уделяя особое внимание проектной неопределённости. Работа над созданием систем автоматизированного проектирования авиационного двигателя, а в дальнейшем и самолета в целом в кооперации с промышленностью, читаемые учебные дисциплины по проектированию технических систем, общей теории проектирования, информационным системам, базам данных, онтологии проектирования и онтологии производственной сферы позволили автору: выработать свой взгляд на научный базис новой дисциплины; определить её границы и место в существующем научном пространстве; сформировать круг ключевых терминов и само понятие онтологии проектирования. В статье приводятся примеры реализации авторской концепции онтологии проектирования в различных предметных областях, в частности, при создании робота-проектанта на этапе предварительного проектирования самолета, при формировании модели будущего университета, в задачах производственного планирования, разработки электронных руководств, проектирования научных журналов и др. организационно-технических систем.

Системный анализ, научная дисциплина, онтология, искусственный интеллект, проектирование, оптимизация, личностный опыт

Короткий адрес: https://sciup.org/170178866

IDR: 170178866 | УДК: 004.8 | DOI: 10.18287/2223-9537-2020-10-4-415-448

Текст научной статьи Формирование и развитие научной дисциплины "Онтология проектирования": краткая история личностного опыта

Научные споры и дискуссии, способствующие поиску истины, согласованным решениям, пониманию предмета исследования, составляют важную и определяющую часть жизни настоящего учёного, образ которого формируется у каждого, кто искренне служит науке.

Представляемый материал - это смелое утверждение того, что онтология проектирования, как научная дисциплина, состоялась. Она сформировалась, обрела круг единомышленников, согласившихся с определением её границ, её научного базиса, её ключевых понятий. И этот номер журнала, завершающий его десятый том, - яркое тому подтверждение. При этом целью данной работы является аргументированное обоснование этого утверждения.

Второе дыхание онтологии, берущей своё начало в философии, активно проявилось в эпоху информатизации и «цифровизации всего и вся». Без соглашений, принимаемых и одобряемых участниками любой деятельности - людьми и машинами, - дальнейшее развитие невозможно. Отсюда следует актуальность разрабатываемых тем, способствующих адекватным коммуникациям в организационных системах, согласованным решениям в информационных и технических системах. Говоря об интероперабельности систем, как способности к их взаимодействию, трудно представить её реализацию на практике без построения онтологий предметных областей (ПрО).

Важным и, пожалуй, ключевым в статье при рассмотрении заявленной темы является сделанный упор на личностный опыт, на свою собственную историю, что по определению соответствует главному атрибуту любой онтологии - её субъективности. При этом объективизация, характерная для науки, возникает в процессе выработки соглашений, приемлемых для акторов и принимаемых ими. Если объективность существования исследуемых объектов, процессов не вызывает вопросов и путём разного рода измерений и оценок подтверждается, то языковая, терминологическая и понятийная проблемы решаются лишь путём выработки консенсуса. Этот понятийно-терминологический консенсус достигается, как и всё в информационном пространстве, за счёт активного внедрения в оборот, навязывания (если хотите), многократного повторения и иных механизмов и способов убеждения, включая административные. Наиболее мягкое (естественное) включение новых терминов и понятий происходит от более высокоразвитых к менее развитым организационно-техническим и информационным системам в силу принятия ранее неизвестного в той форме и с теми именами, какие заявлены их разработчиками, авторами или переводчиками1.

К задачам , которые поставил перед собой автор работы, следует отнести следующие:

-

■ обозначить и по возможности определить степень разработанности темы, начало кото

рой имеет более чем тысячелетнюю историю;

-

■ показать её значимость для теории и практики в современных условиях бурного развития систем, именуемых как системы с искусственным интеллектом (ИИ);

-

■ выделить новизну методов, принципов и подходов в разрабатываемых теориях и информационных системах.

В статье не приводятся окончательные решения всех названных задач, т.к. перманентно развивающееся пространство знаний, в т.ч. в области онтологии проектирования, постоянно мутирует, открывая новые горизонты, выявляя новые возможности и ресурсы. Указанные задачи автор представил как результат осмысления предшествовавших достижений в области системного и онтологического анализа, проектирования различных организационнотехнических систем. Вбирая накопленный материал, на протяжении многих лет вырабатывая и формируя свой опыт, автор делится своими соображениями о настоящем и будущем научной дисциплины онтология проектирования.

1 Краткая личностная предыстория

В читаемом в Самарском университете уже более 20 лет авторском курсе «История науки и техники» [2, 3] изучение предмета начинается с личностей, внёсших значительный вклад в науку, в созданные ими артефакты. История их жизни подтверждает, что именно с ближнего круга, а затем и более дальнего, со знакомства с учителем, университетскими и академическими учёными, с первых самостоятельных исследований, с первых публикаций и выступлений начинается путь в науку. Для автора профессор В.Г. Маслов [4] был, пожалуй, первым, кто убедил его и в прямом смысле сумел зажечь интерес к науке, научному поиску [5]. Здесь стоит отметить, что В.Г. Маслов формировался как учёный в коллективе, возглавляемом генеральным конструктором, академиком АН СССР Н.Д. Кузнецовым. На Куйбышевском моторном заводе он работал с ведущими конструкторами и проектантами двигателей немецких компаний, вбирая их опыт, навыки, умения планировать исследования, добиваться значимого конечного результата. Впоследствии собранный им коллектив, а также мой наставник, в то время аспирант, а ныне учёный секретарь Самарского университета профессор

В.Г. Маслов В.С. Кузьмичев [6], окончательно определили жизненный путь автора. Для

(1926-2006) автора до сих пор секрет - как мог В.Г. Маслов дать студенту задание:

разработать критерий энергопотребления самолёта и его силовой установки за весь жизненный цикл? Как удалось ему убедить студента-двигателиста, знакомого лишь с теорией рабочего процесса и с конструкцией турбореактивного двигателя, в возможности разработать методику расчёта этого показателя и использования её при оптимизации параметров двигателя в системе самолёта? Но именно работа над этим критерием сформировала системный и сущностный (онтологический) взгляд на проектирование, убедила в многокритериальности любых задач и присущей им разного рода неопределённости. Более того, автор убеждён, что в цивилизационном развитии, в его оценке критерий энергопотребления является определяющим и имеет философско-физический смысл, а не только экологическое наполнение. Живая материя, живые существа, созданные природой и долгой эволюцией, выработали механизмы, которые максимально экономно расходуют и максимально эффективно перерабатывают энергию. Коэффициент полезного действия (КПД) артефактов пока не идёт в сравнение с КПД биологических существ, созданных природой, не говоря уже о гармоничном сосуществовании их со средой обитания. Поэтому автор уверен, что этот критерий как инструмент найдёт более широкое применение в оценке артефактов уже в ближайшем будущем…

Дальнейшая работа над диссертацией, участие в конференциях, подготовка публикаций и отчётов по НИР, работа с предприятиями позволили вобрать опыт известных учёных, с которыми посчастливилось встретиться на своём пути. Это: академик В.П. Мишин [7], на секции которого на Гагаринских чтениях автор докладывал разработанный им критерий [8]; проф. И.А. Биргер [9], с которым он познакомился на школе по оптимизации в Алуште, на конференции по САПР в Уфе и на съезде по теории механизмов и машин в Одессе [10]; проф. С.М. Егер [11], которому он представил свою модель многорежимного самолета для оптимизации параметров его силовой установки [12]; проф. О.С. Самойлович [13], сменивший в МАИ на посту заведующего кафедрой проектирования самолетов ушедшего из жизни С.М. Егера и активно поддержавший работы по дальнейшей автоматизации и оптимизации самолета на предварительном этапе проектирования 2 ; проф. В.П. Лукачёв [14], на кафедре которого автор начинал свою деятельность и в Совете под руководством которого защищал

диссертацию 3 ; проф. В.А. Комаров [15, 16], с кафедрой которого впоследствии автор связал свою судьбу; многие другие замечательные и талантливые учёные, конструкторы и проектанты.

Стоит отметить, что в тот период активно разрабатывались как методологические основы теории принятия решений, так и методы, технологии и программные реализации выбора и обоснования решений. Это работы Ю.Б. Гермейера [17], Е.С. Вентцель [18], С.В. Емельянова [19], Н.Н. Моисеева [20], Г. Райфа [21] и мн. других [22-24]; в области ИИ появились оптимистические работы Г.С. Поспелова [25], Д.А. Поспелова [26, 27], вышел трёхтомный справочник по ИИ [28]. Именно эти и многие другие работы, часть из которых приведены в обзорах в работе [29], формировали собственную онтологию проектных задач, личностное понимание процесса

принятия решений в создании и модернизации артефактов. Важным и многообещающим со- бытием в тот период явилось создание в 1992 году на основе Советской ассоциации ИИ Рос- сийской ассоциация ИИ (РАИИ).

Том Грубер

В таблице 1 в хронологическом порядке сделана попытка кратко представить личностную предысторию онтологии проектирования, условно обозначенной периодом от В.Г. Маслова [4] до Т. Грубера [30].

Том Грубер 4 , часто цитируемый в среде онтологов и специалистов по ИИ автор, являет собой пример бережного обращения с терминами. Именно благодаря ему философский термин «онтология» приобрёл новое звучание в информационной среде, наполняемой компьютерами, программами, словарями, базами данных и знаний [31].

Справедливости ради стоит заметить, что процесс формализации знаний шёл своим че- редом и без использования термина «онтология» [4, 32-34], однако наполнение его содержанием шло неуклонно, и неизбежность его внедрения в научный оборот стала очевидной, особенно с появлением и активным использованием Интернета и разработки систем, основанных на знаниях. Если в 90-е годы прошедшего столетия Интернет «набирал обороты», накапливал оцифрованные данные, то начало третьего тысячелетия стало бурным его расцветом. Именно в эти годы появились и проявились: прагматика онтологий в информатике, языки и редакторы онтологий, ассоциация прикладных онтологов, с 2006 - ежегодные онтологические саммиты5, научные конференции и журналы, а также учебные дисциплины и учебники [35].

Важной частью любой дисциплины, любой ПрО и любой деятельности является используемый понятийно-терминологический аппарат. Переход с кафедры теории двигателей на кафедру конструкции и проектирования летательных аппаратов (ЛА) потребовал от автора этой статьи существенно пополнить свой словарный запас новой ПрО, что вылилось в написание соответствующего словаря [34].

Каждый учёный, исследователь, проектант в общедоступном пространстве научного знания имеет свой объём знаний, который он освоил, сделал своим. Какая-то часть нового знания, выработанного конкретным субъектом научного поиска, впоследствии, после её верификации, становится частью общего знания. Объём личностного знания условно можно представить тремя параметрами: временным интервалом, в котором творил и работал субъ-

-

3 С 1977 по 1986 год автор работал на кафедре теории двигателей летательных аппаратов, а с 1986 года и по настоящее время работает на кафедре конструкции и проектирования ЛА Куйбышевского авиационного института им. С.П. Королева (ныне Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева).

-

4 Tom Gruber is a designer, entrepreneur, and AI thought leader who uses technology to augment human intelligence. He was cofounder, CTO and head of design for Siri , which created the first intelligent assistant for everyone. - https://tomgruber.org/ .

-

5 В этом номере журнала представлен перевод Коммюнике очередного саммита, который был посвящён графам знаний.

ект науки; ПрО, в которых он внёс свой вклад; составом личностей и коллег, с кем работал и от кого получал свои знания субъект науки.

В данной обзорной статье, обобщающей личностный опыт и выработанные знания в области онтологии проектирования, используются понятия, трактовка которых автором, возможно, позволит лучше понять излагаемый материал.

Таблица 1 – Краткая личностная предыстория онтологии проектирования: от Маслова до Грубера

Дата Участники Содержание события 1977 Маслов В.Г. – идея Боргест Н.М. – методика Разработка критерия энергопотребления ЛА и его силовой установки за весь жизненный цикл 1978 Маслов В.Г. – руководитель Боргест Н.М. – дипломник Кузьмичев В.С. – консультант Защита дипломной работы по анализу влияния критериев эффективности ЛА на оптимальные параметры двигателя (диплом КуАИ с отличием) 1979 Маслов В.Г. – соискатель Григорьев В.А., Кузьмичев В.С., Боргест Н.М. – модели, расчёты Защита докторской диссертации по теории выбора оптимальных параметров авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) 1980 Маслов В.Г. – руководитель Кузьмичев В.С. – соискатель Коварцев А.Н. – программа, Боргест Н.М. – расчёты Защита кандидатской диссертации по методу оптимизации параметров рабочего процесса турбореактивных двигателей дозвуковых самолетов 19801985 Маслов В.Г. – руководитель, Боргест Н.М., Иванов А.Б., Диденко А.А. и др. – исполнители Разработка методов, моделей и программного комплекса оптимизации двигателей разных схем для многорежимных сверхзвуковых самолетов Боргест Н.М. – аспирант Знакомство с Мишиным В.П., Биргером И.А., Егером С.М., Статниковым Р.Б., Комаровым В.А., Тунаковым А.П., Ахмедзя-новым Д.А. и мн. др. известными учёными в области проектирования, информационных технологий, оптимизации, автоматизации 1985 Маслов В.Г. – руководитель Югов О.К. (ЦИАМ) д.т.н., Бакулев В.И. (МАИ) д.т.н. – оппоненты Боргест Н.М. – соискатель Защита кандидатской диссертации по оптимизации параметров двигателя для многорежимного самолета в условиях неопределённости (метод, математические модели, программный комплекс, исследования) 19851987 Маслов В.Г. – руководитель Боргест Н.М., Григорьев В.А., Иванов А.Б., Кузьмичев В.С., Ломакин В.Б. и др. Сдача разработанной в КуАИ системы автоматизированного проектирования малоразмерных ГТД для многорежимных летательных аппаратов (ЦИАМ, Москва) 1988 Боргест Н.М. – соискатель Московский авиационный институт (факультет повышения квалификации по специальности «Самолетостроение»). Знакомство с О.С. Самойловичем, а также с Г.С. Поспеловым, Д.А. Поспеловым. Разработка концепции экспертной системы проектирования самолета [32] 19891990 Боргест Н.М. – руководитель Иванов А.Б. – соисполнитель Разработка и внедрение программы многокритериальной оптимизации для ОКБ О.К. Антонова (Киев) [33] 19901992 Боргест Н.М., Данилин А.И., Комаров В.А. – авторы Подготовка и выпуск краткого словаря авиационных терминов в издательстве Московского авиационного института (Москва) [34] 19871992 Боргест Н.М. Подготовка и выпуск плана-проспекта докторской диссертации по автоматизации предварительного проектирования самолета в формате учебного пособия [29] 1993 Том Грубер Основоположник инженерной онтологии, известен по определению онтологии в контексте ИИ: «онтология - это явная спецификация концептуализации». -

2 Личностное знание: разбор понятия

Мысль изречённая есть ложь Федор Тютчев We can know more than we can tell

Michael Polanyi

Любое обобщение – ущербно!

Автор

Что же такое личностное знание, опыт, в чём тонкости их трактовки? Традиционно считается, что между знанием и опытом много общего, они постоянно дополняются и совершенствуются. В упрощённой трактовке знания объективны, отделимы от носителя и требуют обоснования, опыт же субъективен, трудноотделим и не требует обоснования. М. Полани, афоризм которого приведён в эпиграфе, был предложен термин - неявное знание (англ. tacit knowledge ) - вид знания, которое не может быть легко передано другим. Что касается опыта (опытного знания) 6 как совокупности знаний и умений, приобретённых человеком в процессе взаимодействия с внешним миром и собственными переживаниями, то трактовки этого термина по мере накопления знаний эволюционировали у разных исследователей от Аристотеля, Канта, Гегеля и обобщающего их воззрения Маркса до Милля и Пирса.

Академик Д.В. Ушаков, директор Института психологии РАН, в недавнем интервью журналу «Коммерсантъ Наука» 7 , отметил, что «в науке огромную роль играет личностное знание ». В современном технологическом мире поток информации колоссальный, и практически любую информацию можно получить в разных источниках, «… но гораздо важнее то, что не может быть эксплицитно сформулировано». Д.В. Ушаков отмечает, что каждый учёный имеет личностное отношение к научным понятиям, у него существует собственное понимание, своя «эмоциональная разметка научного пространства»: одно кажется важным, другое - не очень, что-то - устаревшим, что-то - рискованным... При этом личностное знание формируется самим индивидуумом из личного общения, в том числе с другими учёными, а возможность общения с крупными учёными в выбранной области – это «большой бонус», отмечает академик.

Научное знание не может быть полностью деперсонифицировано, поскольку несёт на себе отпечаток личности его создателя. Идея личностного знания влечёт значительные следствия в отношении проблемы каналов передачи научного опыта, поскольку этот вид знания плохо формализуемый. Такое знание передаётся скорее через общение людей, чем через формальное образование [36].

В современном мире с его развитыми информационными потоками всё менее дефицитным является отчуждаемое от создателя эксплицитное знание 8 , а наиболее узким местом оказывается передача компонентов, которые могут быть причислены к личностному знанию. По оценкам большинства опрошенных учёных наиболее значимым фактором, способствующим их научным достижениям, являются их старшие научные коллеги (научный руководитель, заведующий лабораторией и т.д.). Отсюда и вывод, противоречащий современной тенденции электронного образования, что трансляция личностного знания становится принципиально важным моментом в формировании продуктивного учёного [37].

М. Полани писал, что знание - это активное постижение познаваемых вещей, действие, требующее особого искусства. Акт познания осуществляется посредством упорядочения ря-

-

6 Опытное знание - https://ru.wikipedia.org/wiki/Опытное_знание .

-

7 Ушаков Дм . В научном управлении обществом произойдет переворот / Журнал «Коммерсантъ Наука» №24 от 30.09.2020, с.37. - https://www.kommersant.ru/doc/4501983 .

-

8 Эксплицитное знание - совокупность формализованных знаний в изданиях разного рода. Имплицитные, личностные знания не выражаются в знаковой форме и представляют собой индивидуальный опыт конкретного человека.

да предметов и оформления их в искусный результат, теоретический или практический. Этим определяется личное участие познающего человека в актах понимания, но это не делает понимание субъективным . Такого рода знание на самом деле объективно , поскольку позволяет установить контакт со скрытой реальностью; контакт, определяемый как условие предвидения неопределённой области неизвестных подлинных сущностей. Термин «личностное знание» хорошо описывает своеобразный сплав личного и объективного. Личностное знание - это интеллектуальная самоотдача [36].

По мнению Д.В. Ушакова, интеллект – это способность к мышлению, а мышление – процесс, в котором реализуется интеллект. В паре терминов, где один выражает процесс, а другой – способность к нему, и где возникает необходимость определить один через другой, базовым должен быть термин, обозначающий процесс [38]. Д.В. Ушаков ввёл понятия текучего и кристаллизованного интеллекта. Текучий интеллект заключается в способности решать задачи, для которых в малой степени требуется предыдущий опыт, знания или навыки. К кристаллизованному интеллекту относится способность решать задачи, приобретённая на основе образования, опыта и доступа к информации. Текучий интеллект начинает снижаться ещё в молодом возрасте, в то время как кристаллизованный дольше растёт и остаётся неизменным. Что, видимо, и позволило автору этой статьи взять на себя труд и смелость поделиться своим опытом формирования научной дисциплины (кристаллизованного интеллекта автора), обозначенной как онтология проектирования.

Коэффициент наследуемости интеллекта растёт на протяжении жизни человека. Если наследуемость общего интеллекта в младенчестве оценивается примерно в 20 %, то в детстве она составляет около 40 % и достигает 60–80 % во взрослом возрасте 9 . Интеллект и креативность – это разные аспекты одного и того же процесса мышления. Между тем генетическая обусловленность интеллекта несравненно выше, чем креативности [38]. Роль наследуемости увеличивается в связи с тем, что индивид ищет и создаёт для себя среду, коррелирующую с его генетически определяемыми склонностями [39]. Чем старше человек, тем больше он формирует под себя среду. Такое опосредованное влияние увеличивается с возрастом – по мере возрастания свободы формирования среды.

С.Л. Рубинштейн определял мышление как опосредованное и обобщённое познание объективной реальности [40]. Мышление отражает бытие в его связях и отношениях, отражает его свойства и сущность, являясь фактически вершиной онтологического анализа ПрО.

Специфической компонентой мышления является понятие. Понятие - это опосредованное и обобщённое знание о предмете, основанное на раскрытии его существенных объективных связей и отношений, вскрывая которые понятие приобретает абстрактный характер. Содержание понятия трудно представить наглядно, но его можно мыслить или знать. Его объективное определение раскрывается опосредованно и выходит за пределы непосредственной наглядности. Формой существования понятия является слово [40].

Понятие связано с представлением единичного в общем, сущности в явлении, самого понятия в образе. Важное место в изучении понятий занимает метод определений. Можно относительно хорошо владеть понятием и испытывать затруднения при его словесном определении. С другой стороны, можно усвоить словесное определение понятия и, тем не менее, не уметь им оперировать (см. эпиграфы Ф. Тютчева и Майкла Полани).

Начальной фазой мыслительного процесса является осознание проблемной ситуации (ПрС), что нашло своё отражение в интерсубъективной теории управления и эвергетике В.А. Виттиха [41, 42]. Осознание ПрС может начаться с чувства удивления, которое может

-

9 Возвращаясь к авторскому эпиграфу к этому разделу об ущербности любых обобщений, не работающих в конкретных случаях, стоит вспомнить ушедшего от нас в ноябре классика Михаила Жванецкого : «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один». Так что в 20-40% случаях представленное обобщение не работает.

быть порождено неожиданной неудачей привычного действия или способа поведения. Затруднения в плане действия сигнализируют о ПрС, а удивление даёт почувствовать её. ПрС изображается как начало, как отправной пункт мышления. Сама постановка проблемы является актом мышления, который требует большой и сложной мыслительной работы. Сформулировать вопрос - значит подняться до известного понимания, а понять задачу или проблему - значит если не разрешить её, то, по крайней мере, найти метод для её решения. Если знание предполагает мышление, то и мышление уже в своём исходном пункте предполагает знание. Каждая решённая проблема поднимает целый ряд новых проблем; чем больше человек знает, тем лучше он знает, чего он не знает [40]. Здесь было бы уместно вспомнить и Сократа - автора этой крылатой мысли.

3 Интерсубъективность, личность и опыт «другого»

Понятия личностных истории, опыта и знания, по мнению автора, тесно связаны и входят в понятие интерсубъективность, о котором много в своё время писал В.А. Виттих, его ученики и последователи [41-43]. Разработку самого понятия интерсубъективности связывают с именем немецкого философа Э. Гуссерля, и она трактуется как некая особая общность или определённая совокупность людей, обладающих общностью установок и воззрений; как некий обобщённый опыт представления предметов.

Гуссерль в V главе «Раскрытие сферы трансцендентального бытия как монадологической интерсубъективности» в своих «Картезианских размышлениях» [44] писал: «Конституирование миров какого бы то ни было вида, начиная с потока собственных переживаний с его открыто-бесконечными многообразиями, и вплоть до объективного мира с его различными уровнями объективации, подчинено закономерностям ориентированной конституции. … мир культуры дан как ориентированный по отношению к некому нулевому звену, т.е. к некой личности. Здесь Я и моя культура являются первопорядковыми по отношению к любой другой культуре. Последняя доступна для меня и для моих собратьев по культуре лишь посредством своеобразного опыта «другого», своего рода вчувствования в чуждое для меня культурное человеческое сообщество и в его культуру».

В.А. Виттих, следуя введённому Э. Гуссерлем понятию интерсубъективности, писал: «…люди, осознающие себя в общей для них ситуации, могут достигнуть договорённости о признании некоторого субъективного знания истинным только для их узкого круга лиц, для решения своих практических задач… Участники ситуации совместно приобретают интерсубъективные знания» [43].

Во вступительной статье «Смена методологических парадигм» к книге немецкого философа К. Хюбнера «Критика научного разума» [45] академик В.С. Стёпин писал, что принятые в книге подходы близки с трудом И. Канта «Критика чистого разума». Идея анализа предпосылок и условий познания, восходящая к И. Канту, предполагает выявление структур, которые определяют границы и возможности научного познания. Принципы, выступавшие на определённом этапе развития науки в качестве фундаментальных основоположений, в новой ситуации также могут пересматриваться. Основанием для такого пересмотра К. Хюбнер полагает не рассогласование между отдельно взятой теорией и фактами, а рассогласование внутри системного ансамбля научного знания. Категория системного ансамбля в концепции К. Хюбнера является ключевым понятием. Он применяет его как при анализе науки, так и в более широком смысле — при рассмотрении социальной среды, в которую погружена наука и в которой она развивается. К. Хюбнер смог показать неразрывную связь естествознания с объектами искусства и нуминозным опытом: «…мы в ещё большей степени включены в мир физики и техники, который, с одной стороны, поражает наше воображение, а с другой — всё сильнее отчуждает от нуминозного опыта и опыта искусства. И всё же многообразие свежих идей, иные новые подходы заставляют нас двигаться вперёд» [45].

Согласно трансцендентальной философии и операционализму субъект сам производит свой объект. В обоих случаях это означает, что нечто дано нам не через опыт, а уже содержится в нас самих. Для Канта физика есть единственно возможный способ подлинного конструирования объекта; для операционализма, напротив, физика базируется на некотором частном решении. Следовательно, с точки зрения трансцендентальной философии, история становления физики предстаёт как процесс, в ходе которого разум впервые приходит к истинному пониманию способов конституирования объектов. С точки зрения операционализма основанием физики является акт воли, воли к покорению природы [45].

В работе [46] К. Хюбнер отмечает, что наше сознание в значительной степени сформировано научной онтологией. Психологическая онтология, с одной стороны, аналогична онто- логии естественных наук в том смысле, что она принимает во внимание разграничения идеального и материального, понятия и предмета. С другой стороны, психологическая онтология отличается от естественно-научной онтологии; её предметы в целом не существуют вне связей как таковых и отношения первичны по отношению к предметам.

Рациональность К. Хюбнер рассматривает как эмпирическую, семантическую, логическую, операциональную и нормативную интерсубъективность в науке и мифе, делая вывод о том, что онтологические и нормативные предпосылки, на которых основываются соответственно наука и миф, не иррациональны, поскольку именно из них исходит всё рациональ- ное, характеризующее опыт, семантику, операциональную деятельность и нормотворчество [46]. Базируясь на рациональности К. Хюбнера, в работе [43] предлагается включать в структуру интерсубъективной теории пять типов интерсубъективности: семантическую, логическую, операциональную, эмпирическую и нормативную. При этом в работе [41] обосновывается необходимость использования для построения интерсубъективных теорий пяти онтологий: корпоративной культуры, принятия решений, деятельности, фактов и нормативно правовой онтологии.

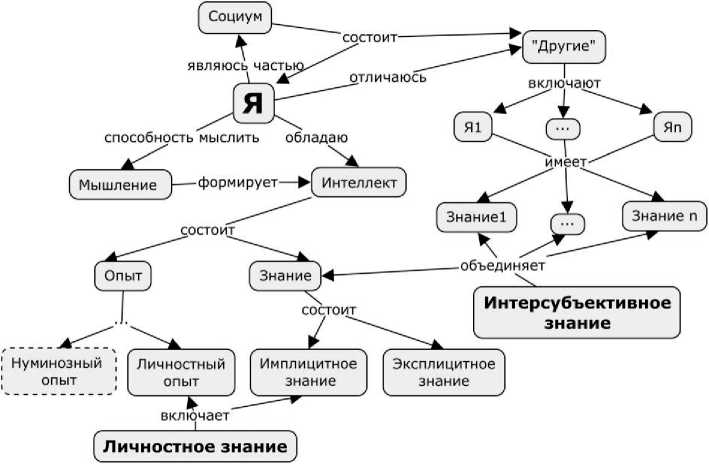

По инженерному упрощая сказанное и образно визуализируя его, опираясь на рекомендации, данные в работе [47], на рисунке 1 представлено соотношение рассмотренных основных понятий. Здесь объединение знаний индивидуумов в интерсубъективное знание с математической точки зрения стоит рассматривать лишь как пересечение множеств частных знаний, т.е.

Рисунок 1 - Обобщённое (упрощённое) соотношение и связь понятий

тех консенсусных знаний, на которые согласилось большинство участников ПрС или ПрО.

Как и всё в этой жизни, консенсус, его объём не постоянны и зависят от времени. Как, впрочем, и само знание субъекта - тоже величина не постоянная и меняется во времени. Оно может не только наращиваться, но и теряться со временем 10 .

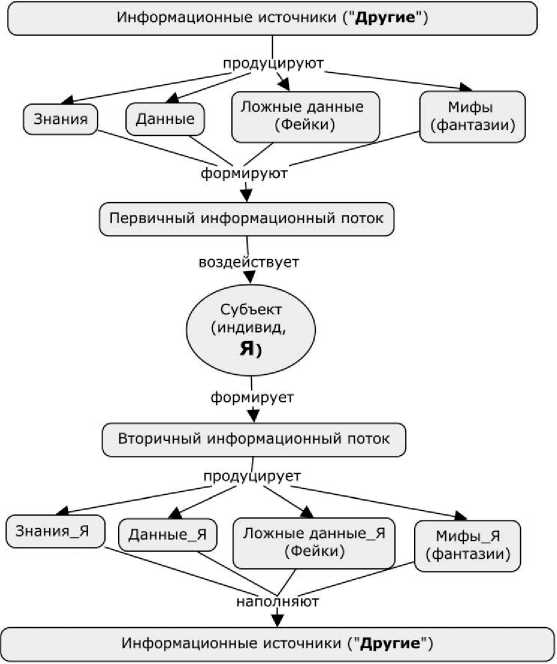

На рисунке 2 сделана попытка представить в утилитарном виде структуру информационного потока, в котором присутствует и является актором субъект, вбирающий и производящий часть этого потока, генерируемого «другими» акторами.

4 Онтологии в личностной истории

Онтологии, как новое понятие в

Рисунок 2 – Структура информационных потоков в информационном поле субъектов

информатике и как инструмент моделирования знаний о ПрО, в Самарском университете (в то время Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика

С.П. Королёва, СГАУ) берут начало с освоения конструктора онтологии компании MagentA для решения проектных задач 15 . Один из разработчиков учебного плана для новой в то время инженерной специальности «Автоматизированное управление жизненным циклом продукции» и соавтор популярной монографии «Управление жизненным циклом продукции» [48] А.Ф. Колчин включил в учебный план новую для России дисциплину «Онтология производственной сферы». В 2006-2007 учебном году в СГАУ на базе освоенного инструмента конструктора онтологий MagentA были подготовлены учебно-методические материалы 16 (учебное пособие и методические указания к лабораторным работам), которые были изданы в 2008-2009 годах и использовались в учебном процессе, начиная с 2008 года. В качестве ПрО рассматривалась проектная деятельность, характерная для кафедры конструкции и проектирования ЛА, а также мультиагентная парадигма изучаемых процессов, которая наиболее ярко проявилась в задачах моделирования логистики воздушных перевозок. В 2014 году курс «Онтология производственной сферы» был дополнен учебным пособием и методическими указаниями к лабораторным работам 17 в области управления современным машиностроительным предприятием на основе новых интеллектуальных технологий. В пособии описаны наиболее распространенные стандарты онтологического моделирования, дан краткий обзор средств создания и поддержки онтологий. Эти работы получили высокую оценку разработчиков новой специальности и послужили основой для дальнейшего развития онтологического «мэйнстрима» в образовательной среде.

Так, в 2010 году впервые был разработан учебно-методический комплекс по дисциплине «Онтология проектирования» для магистерской программы «Проектирование, конструкция и CALS-технологии в авиационной технике» по направлению «Авиастроение». Этот комплекс размещён в репозитории Самарского университета и включает: одноимённое учебное пособие, методические указания к лабораторным работам, подборку актуальных на тот период научных статей и список рекомендуемых источников. Указанный комплекс разработан на двух языках - русском 18 и английском 19 , что позволило использовать его иностранным сту-

-

1 5 Урсул, А.А . Применение мультиагентной системы компании MagentA в задачах выбора параметров ЛА и транспортной логистики. Дипломный проект. Рук. Н.М. Боргест. Кафедра КиПЛА. СГАУ. 2007. – 133 с.

-

1 6 Боргест, Н.М. Основы построения мультиагентных систем, использующих онтологию: учеб. пособие / Н.М. Боргест, Е.В. Симонова. - Самара: Изд-во СГАУ, 2009. - 76 с. - ISBN 978-5-7883-0690-2.

-

■ Использование онтологии при выборе самолета под заданное техническое задание: метод. указания к лаб. работе № 1 / Сост. Н.М. Боргест, Е.В. Симонова. - Самара: Изд-во СГАУ, 2008. - 55 с.

-

■ Использование онтологии при выборе удельной нагрузки на крыло: метод. указания к лаб. работе №2 / Сост. Н.М. Бор-гест, Е.В. Симонова. - Самара: Изд-во СГАУ, 2008. - 37 с.

-

■ Использование онтологии при выборе потребной тяговооружённости самолета: метод. указания к лаб. работе №3 / Сост. Н.М. Боргест, Е.В. Симонова. - Самара: Изд-во СГАУ, 2008. - 35 с.

-

■ Использование онтологии при выборе двигателя для проектируемого самолета: метод. указания к лаб. работе № 4 / Сост. Н.М. Боргест, Е.В. Симонова. - Самара: Изд-во СГАУ, 2008. – 36 с.

-

■ Логистика воздушного флота: метод. указания к лаб. работе №5 / Сост. Н.М. Боргест, Е.В. Симонова. - Самара: Изд-во СГАУ, 2008. - 50 с.

-

17 Боргест, Н.М. Онтологии: современное состояние, стандарты, средства поддержки: учеб. пособие / сост. Н.М. Боргест, М.Д. Коровин. СГАУ – Самара, 2014. – 128 с.

-

■ Управление современным машиностроительным предприятием на основе новых интеллектуальных технологий: методические указания к лаб. работам / сост. Н.М. Боргест, М.Д. Коровин. СГАУ – Самара, 2014. – 44 с.

-

1 8 Онтология проектирования . Теоретические основы. Ч.1: Понятия и принципы: учеб. пособие [электрон.] / Н.М. Боргест. Самара: СГАУ им. С.П. Королева. 2010. - 92 с. - http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Ontologiya-proektirovaniya-Teoreticheskie-osnovy-elektron-ucheb-posobie-Ch-1-Ponyatiya-i-principy-55235?mode=full .

-

■ Решение проектных задач с помощью онтологических систем: методическое пособие к лабораторным работам [электрон.] / Н.М. Боргест, Е.В. Симонова, Д.В. Шустова. Самара: СГАУ им. С.П. Королева. 2010. - 128 с. -

http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Reshenie-proektnyh-zadach-s-pomoshu-ontologicheskih-sistem-Elektronnyi-resurs-elektron-metod-ukazaniya-k-lab-rabotam-53103?mode=full .

-

■ Антология онтологии: подборка статей [электрон.] / Н.М. Боргест. Самара: СГАУ им. С.П. Королева. 2010. - 88 с. - http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Antologiya-ontologii-Elektronnyi-resurs-elektron-podborka-nauch-st-53335 .

дентам, обучающимся в СГАУ. Уже в 2014 году учебное пособие по этой дисциплине было переиздано в печатном виде [49]. Оно было существенно дополнено материалами из нового научного журнала «Онтология проектирования» и предназначалось как для магистрантов, так и аспирантов, для которых впоследствии эта дисциплина была введена в Самарском университете как дисциплина, изучаемая по выбору студентов. Это позволило в дальнейшем издать подготовленный материал в виде монографий [50, 51].

Отрадно отметить, что на Вики-сайте 20 Комитета по образованию Международной ассоциации по онтологиям и её приложениям , работающего над продвижением образования в области прикладной онтологии, размещены как рекомендуемые разработанные и используемые в СГАУ пособие и методические указания по дисциплине «Онтология проектирования»:

Borgest N.M. Ontology of Designing. Part 1: Concepts and Principles: Electronic Textbook /Samara State Aerospace University. -Samara, 2011. – 77 pp.

Borgest, N.M., Simonova E.V., Shustova D.V . Design Problem Solving Using Ontological Systems: Electronic Laboratory Guideline / Samara State Aerospace University; Compilers - Samara, 2011. – 117 pp.

The guidelines for laboratory works on the subject “Ontology of Designing” are a part of postgraduate programmes which were developed based on using new educational technologies, resources and distance-learning systems for the Masters programme «De-signing, construction and CALS-technologies in Aeronautical Engineering » for education direction 160100.68 «Aeronautical Engi-neering». Prepared by the Department of Aeronautical Engineering SSAU.

Изучая дисциплину «Онтология проектирования», студенты и аспиранты под руководством автора этой статьи подготовили ряд публикаций в научно-информационном межвузовском журнале «Аспирантский вестник Поволжья» 21 , в которых молодые учёные, осваивая азы дисциплины, применяли онтологические приёмы в различных ПрО.

-

■ Истоки и источники онтологии проектирования: список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов [электрон.] / Н.М. Боргест. Самара: СГАУ им. С.П. Королева. 2010. - 88 с. - http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Istoki-i-istochniki-ontologii-proektirovaniya-Elektronnyi-resurs-elektron-spisok-rekomenduemyi-lit-i-internetresursov-53578 .

-

19 Ontology of Designing : electronic textbook, Pt. 1: Concepts and Principles [электрон.] / N.M. Borgest, D.N. Borgest. Samara State Aerospace University (National Research University). 2011. 78 p. - http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Ontology-of-Designing-electronic-textbook-Pt-1-Concerpts-and-Principles-Ontology-of-Designing-electronic-textbook-54183 .

-

■ Design Problem Solving Using Ontological Systems: electronic laboratory guideline [электрон.] / N.M. Borgest, E.V.Simonova? D.V.Shustova, D.N. Borgest. Samara State Aerospace University (National Research University). 2011. 116 p. - http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Design-Problem-Solving-Using-Ontological-Systems-Elektronnyi-resurs-electronic-laboratory-guideline-54965 .

-

■ Anthology of Ontology: selected scientific papers [электрон.] / N.M. Borgest, D.N. Borgest. Samara State Aerospace University (National Research University). 2011. 88 p. - http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Anthology-of-Ontology-Elektronnyi-resurs-selected-scientific-papers-53073 .

-

■ Origins and Sources of Ontology of Designing: Recommended source [электрон.] / N.M. Borgest, D.N. Borgest. Samara State Aerospace University (National Research University). 2011. 78 p. - http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Origins-and-Sources-of-Ontology-of-Designing-Elektronnyi-resurs-Recommended-source-53635 .

-

20 Репозиторий Комитета по образованию IAOA, содержащий информацию о курсах, учебных материалах, книгах и других соответствующих материалах. - https://wiki.iaoa.org/index.php/Edu:Books .

-

21 Шустова Д.В. Разработка тезауруса прикладной онтологии / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №1-2, 2010 с.108-110.

-

■ Шустова Д.В. Философские аспекты онтологии проектирования / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №3, 2011. с.80-85.

-

■ Шустова Д.В. Базовые принципы онтологии проектирования / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №7-8, 2011. с.73-76.

-

■ Стешин П.П. Философские аспекты значения интеграции для автоматизации процессов проектирования / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №5-6, 2012. с.90-95.

-

■ Коровин М.Д . Базовая онтология предприятия / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №7-8, 2012. с.70-73.

-

■ Коровин М.Д. Язык проектанта в интерфейсе информационных систем / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №7-8, 2013. С.51-54.

-

■ Шустова Д.В. Онтология инженерной деятельности - семантическая основа разрабатываемых информационных систем / науч.рук. Н.М. Боргест //Аспирантский вестник Поволжья, №7-8, 2013. с.84-88.

-

■ Ильина Е.В. Толковый словарь проектанта / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №3-4, 2014. с.16-19.

Под руководством и с участием автора студенты, аспиранты и молодые исследователи, разрабатывая научное направление онтологии проектирования, активно выступали на международных и всероссийских научных конференциях, таких как:

-

■ «Королёвские чтения»22, проводимые в Самаре в СГАУ;

-

■ ITIDS (International Conference on Information Technologies for Intelligent Decision Making Support)23 и ITIMP (Intelligent Technologies for Information Processing and Management)24, проводимые в УГАТУ в Уфе;

-

■ OSTIS (Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных си-стем) 25 , проводимые в БГУИР в Минске;

-

■ Коровин М.Д. Диалектический подход к обработке неструктурированной информации / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №3-4, 2014. с.20-23.

-

■ Шустова Д.В. Семантический подход при создании тезауруса для решения задач в предметной области / науч.рук. Н.М. Боргест // Аспирантский вестник Поволжья, №3-4, 2014. с.58-59.

-

■ ИТиС (Информационные технологии и системы), проводимые ЧелГУ в Банном26;

-

■ «Применение ИПИ - технологий в производстве», проводимые в МАТИ27;

-

25 OSTIS-2012, Минск: БГУИР, 2013.

-

■ Боргест Н.М., Шустова Д.В., Чернов Р.В. Разработка интерфейса интеллектуального помощника проектанта. с.335338.

OSTIS-2013, Минск: БГУИР, 2013. -592 с.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д. Подходы к интеграции программных систем в интеллектуальном помощнике проектанта. с.445-448.

-

■ Боргест Н.М., Шустова Д.В., Одинцова С.А., Князихина Ю.Е . Проблемы синонимов в тезаурусе интеллектуального помощника проектанта. с.449-452.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д. Требования к конструктору онтологий для машиностроения. с.441-444.

OSTIS-2014, Минск: БГУИР, 2014. -576 с.

-

■ Боргест Н.М., Абрамов Г.А., Коровин М.Д . Потребность в речевых функциях интеллектуальных САПР. c.527-530.

-

■ Боргест Н.М., Лысаковский И.А. Реализация онтологической мультиагентности предметной области средствами реляционной СУБД на примере зачисления абитуриентов в университеты России. c.531-536.

OSTIS-2015, Минск: БГУИР, 2015. -615 с.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д., Спирина М.О . Организация связи параметризованных трёхмерных инженерных моделей и внешних баз данных. c.421-424.

-

■ Боргест Н.М., Власов С.А., Коровин М.Д. Реализация удалённого управления параметризованной трёхмерной моделью самолета с помощью клиент-серверного приложения. с.417-420.

OSTIS-2016, Минск: БГУИР, 2016. -596 с.

-

■ Боргест Н.М., Орлова А.А. Семантический анализ текстовой части руководства пользователя по сборке двигателя с помощью онторедактора FLUENT EDITOR. c.421-426.

OSTIS-2017, Минск: БГУИР, 2017. -444 с.

-

■ Боргест Н.М., Шустова Д.В . Разработка семантических основ информационных систем при проектировании и производстве машиностроительных изделий. c.293-296.

OSTIS-2018, Минск: БГУИР, 2018.

-

■ Khavier Flores, Osenni Kamil, Borgest N.M. Using ontologies for data processing scenarios in aircraft designing // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems 2018. Vol. 2. № 8. P. 277-283.

OSTIS-2019, Минск: БГУИР, 2019.

-

■ Malochkina A. V., Borgest N.M. Ontological approach to the automated design of complex systems using aircraft as an example // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems 2019. Issue 3. P. 165-168.

OSTIS-2020, Минск: БГУИР, 2020.

-

■ Vlasov S.A., Borgest N.M. Application of virtual reality technology based on ontology in education of aviation // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. 2020. Issue 4. P. 263-266.

-

26 ИТиС – 2013, Банное, Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д., Шустова Д.В. Конструкторы онтологий: прикладной и функциональный анализ // Труды II-й научной международной научной конференции. С.80-82.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д. Концепция базовой онтологии машиностроения // Труды II-й научной международной научной конференции. С.151-153.

ИТиС - 2014, Банное, Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д., Кукуев Ф.Ю. Интерактивный монитор робота-проектанта // Труды III-й научной международной научной конференции. С.128-130.

-

■ Боргест Н.М. Введение в онтологию проектирования // Труды III-й научной международной научной конференции. С.61-63.

ИТиС - 2015, Банное, Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та.

-

■ Боргест Н.М., Громов Ан.А. Применение робота-проектанта в концептуальном проектировании самолёта // Труды IV-й научной международной научной конференции. С.70-73.

ИТиС - 2016, Банное, Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та.

-

■ Боргест Н.М., Громов Ан.А. Применение робота-проектанта в концептуальном проектировании самолёта // Труды IV-й научной международной научной конференции. С.70-73.

ИТиС - 2017, Банное, Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д. Применение суррогатных моделей в системе поддержки проектирования на примере демонстрационного образца «Робот-проектант самолёта». С.141-143.

-

27 “Применение ИПИ – технологий в производстве”. Труды Всероссийской научно-практической конференции. М., МАТИ.

-

■ Боргест Н.М., Шустова Д.В. Применение онтологических систем в подготовке специалистов аэрокосмической отрасли. 2010, с.74-75.

-

■ Боргест Н.М., Шустова Д.В. Онтология самолета в системе Protege. 2010, с.75-76.

-

■ Боргест Н.М., Одинцова Л.В., Коровин М.Д. Проблемы оценки проектной надежности автоматизированных систем. 2012, с.108-109.

-

■ Боргест Н.М., Кременецкая М.Е., Кишов Е.А. Тенденции развития систем стратегического планирования машиностроительного производства. 2012, с.110-112.

■

■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■

«Авиация и космонавтика – 2010», проходившая в МАИ 28 ;

SASM’2011, проходившая в Казани 29 ;

«Современные технологии – ключевое звено в возрождении отечественного авиастроения», проходившая в Казани 30 ;

«Системный анализ, управление и навигация», проводимые в Евпатории 31 ;

«Interactive Systems», проводимые в Ульяновске32;

Конференция по искусственному интеллекту, проходившая в Белгороде 33 ;

«Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы», проходившие в Кацивели 34 ;

«Интеллектуальный анализ информации», проводимые в Киеве 35 ;

«Информационные и математические технологии в науке и управлении», проводимые на Байкале 36 ;

-

■ ПУМСС (Проблемы управления и моделирования в сложных системах), проводимой в Самаре 37 ;

-

■ «Робототехника и искусственный интеллект», проводимые в Железногорске38;

-

■ «Information technologies in Science, Management, Social sphere and Medicine», проводимые в Томске;

-

■ «Advances in Intelligent Systems and Computing», проводимые в Польше и Украине39.

Конференции как публичный способ апробирования научных достижений очень важны. Тем не менее, рецензируемые научные журналы, верифицирующие научный результат «в тиши и не на лету», остаются значимыми и даже приоритетным «общим местом», формирующим знания в ПрО. Первоначально разрозненные статьи, как листки ( papers ) на древе познания, впоследствии синтезируют структуру, позволяющую взрастить новую ветвь, где по крупицам собранные в журналах знания формируют ключевые понятия и термины, контуры новой научной дисциплины, её научный базис, структуру и пути дальнейшего развития.

5 Роль журнала в формировании научной дисциплины

Кто на Западе не издан, тот для наших снобов ноль...

Андрей Дементьев, поэт (2003)

Научный журнал - периодическое издание, являющееся фиксатором новых знаний, источником научной информации и средством научной коммуникации.

Есть мнение, что научный журнал – некоммерческий продукт. Он, как и знания, которые в нём аккумулируются, не должен быть товаром. Однако в капиталистическом обществе в основу жизнедеятельности положены товарно-денежные отношения, где продаётся и покупается всё. На этом выстроены все механизмы от патентования и публикации до трансляции знаний и передачи информации в любой форме.

Онтология проектирования в действующих научных журналах рассматривалась в работе [52]. Но справедливости ради стоит вспомнить и журнал о философии проектирования (Design Philosophy Papers), который выходил c 2003 по 2010 годы и архив его статей ещё можно найти по ссылке 40 .

Анн-Мари Уиллис долгие годы возглавляла этот журнал и её статья об онтологическом проектировании - важный в клад в онтологию проектированию [53]. Её трактовка проекти-

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д., Шустова Д.В. Конструкторы онтологий: обзор, прикладные задачи и учебные примеры. Том 3, 2013. с. 13-19.

-

■ Боргест Н.М., Коровин М.Д., Абрамов Г.А., Кукуев Ф.Ю. Интерфейс информационной системы проектировщика: современное состояние и перспективы. Том 3, 2014. с.191-196.

-

■ Боргест Н.М., Давыдкин М.В. Информационная поддержка сборки элементов космического аппарата. Том 3, 2014. с.185-191.

-

■ Боргест Н.М., Шустова Д.В. Применение методики построения семантической основы информационной системы при создании системы производственного планирования. Часть 3. 2015. с.174-180.

37 Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды XX Международной конференции, 2018.

-

■ Гусейнов Ж.С., Боргест Н.М. Совершенствование информационного взаимодействия акторов при подготовке конструкторской документации на авиационном предприятии. С. 338-343.

-

38 Робототехника и искусственный интеллект: материалы III Международной научно-практической конф. (г. Железногорск).- Красноярск: Центр информации,

-

■ Боргест Н.М., Шустова Д.В. Робот-конструктор самолетов - интеллектуальный помощник проектанта. 2012. с.2.

-

■ Боргест Н.М., Дмитриев Д.Н., Киреев М. С., Чивилев М.В. Робот-проектант как помощник в освоении концептуального проектирования самолета. 2014. с. 62-67.

-

-

39 Advances in Intelligent Systems and Computing.

-

40 Архив Design Philosophy Papers - https://web.archive.org/web/20110410001953/http://www.desphilosophy.com/dpp/home.html .

рования, как решение проблем, происходит от Герберта Саймона 41 , который полагал, что наука занимается тем, как обстоят дела, а дизайн - тем, какими они должны быть. Последняя мысль коррелирует с трактовкой автора этой статьи, сравнивавшего понятия проектирование и управление (см. определения в [54]).

Журнал «Онтология проектирования» - продукт, рождённый университетскими и академическими учёными в содружестве с издательством и рядом сочувствующих инновационных предприятий. Создание его обусловлено теми процессами в области информационных технологий и, в частности, созданием систем ИИ, которые выявили, с одной стороны, потребность в разработке интероперабельных систем, с другой стороны, демонстрировали накопление работ в области создания онтологий предметных областей и онтологического инжиниринга, а также наличие уже работающих в университетах образовательных ресурсов.

Историю создания и развития журнала «Онтология проектирования» можно проследить по тем презентациям, которые были сделаны автором на международных конференциях Science Online 42 , организуемых Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU, а также по докладам и публикациям на других международных научных конференциях 43 .

Наиболее важные атрибуты среды проектирования или факторы, определяющие реализуемость проекта по созданию и продвижению нового научного журнала, включают наличие:

-

■ одноимённых или близких по тематике учебных дисциплин в университетах, в которых отрабатывается освоение новых знаний и осуществляется их трансляция новым субъектам проектной деятельности (например, в Самарском университете - это: «Онтология производственной сферы» для бакалавров с 2006 г., «Онтология проектирования» для магистров с 2010 г. и для аспирантов с 2016 г.)

-

■ работающих научных семинаров, конференций (например, научный семинар «Онтология проектирования» в Самарском университете совместно с ИПУСС РАН);

-

■ родственных научных сообществ (РАИИ, IAOA)

-

■ ресурсов на продвижение журнала (интеллектуальных, финансовых, материальных...).

-

41 Саймон, Герберт Александер (Simon, Herbert Alexander) (1916–2001), американский ученый, изучавший принципы и процессы принятия решений в различных областях человеческой деятельности. Лауреат Нобелевской премии 1978 года

-

42 International Conference «SCIENCE ONLINE: electronic information resources for science and education»

-

■ Боргест Н.М. Опыт создания и развития научного журнала «Онтология проектирования». (Belek, Turkey, 2014). - http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/conf_2014_1_program.asp .

-

■ Боргест Н.М. Наукометрический самоанализ научного журнала на примере журнала «Онтология проектирования» (Тосса де Мар, Испания, 2016). – https://www.elibrary.ru/projects/conference/spain2016/program.asp

-

■ Боргест Н.М. Рейтингование журналов на университетском уровне (Бадгастайн, Австрия, 2018). - https://elibrary.ru/projects/conference/austria2018/presentations/borgest.pdf .

-

■ Боргест Н.М. Онтология проектирования научного журнала (о. Майорка, Испания, 2019). - https://www.elibrary.ru/projects/conference/majorca2019/program.asp .

-

43 Информационные технологии и системы : тр. Пятой Междунар. науч. конф., Банное, Россия, 24–28 февр. 2016 г. (ИТиС —

2016) : науч. электрон. изд. / отв. ред. Ю.С. Попков, А.В. Мельников. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2016.

-

■ Боргест Н.М. Информационная поддержка издательской деятельности на примере выпуска научного журнала «Онтология проектирования». с.72-75.

3rd International Scientific Practical Conference «SCIENCE EDITION OF THE INTERNATIONAL LEVEL - 2014: Improving quality and presence at the world of information resources» (Moscow, Russia, 2014).

-

■ Боргест Н.М. Продвижение на международный рынок научного издания на примере журнала «Онтология проектирования». - http://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic2014/schedConf/program .

Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды 16-й Международной научной конференции, Самара: СНЦ РАН, 2014. – 756 с.

-

■ Боргест Н.М., Смирнов С.В., Келдибаев Б.К. Информационное и функциональное моделирование работы офиса научного журнала на основе онтологий. с.167-174.

Итоги конференции «Инновации в САПР» 2014, SDI Solution, Москва.

-

■ Боргест Н.М. «Онтология проектирования» - новый научный журнал по онтологическому инжинирингу.

«Воронка знаний» - слабая аналогия научного журнала, однако в привязке к «Онтологии проектирования» - сильная метафора, где процесс от неосознанного незнания через его осознание приводит к «очевидному» - неосознанному знанию.

Жизненный цикл научного журнала включает следующие основные этапы:

-

1) формирование концепции научного направления (рождение идеи создания журнала);

-

2) создание организационной структуры нового журнала (редакции, редколлегии, издательства);

-

3) организация потока научных работ в журнал (продвижение журнала на конференциях, в научных сообществах);

-

4) производство научной продукции (рецензирование, редактирование), рубрикация материалов;

-

5) распространение и хранение/архивация;

-

6) трансформация научного направления (выделение нового направления из рубрик журнала и создание нового журнала, вырождение тематики и «смерть» журнала).

Журнал и его авторы - равноправные партнёры по формированию новых знаний в конкретной ПрО. Редколлегия, рецензенты, редакторы - не судьи, а партнёры для авторов. Судья и оценщик общего труда - подготовленный в данной ПрО читатель, который вправе дать аргументированную оценку готовому научному продукту - статье, журналу! Этот же «продвинутый» читатель в будущем - потенциальный автор журнала. Поэтому три базовых сущности в журнале (автор, редактор и читатель) фактически являются одной с разными ролями на этапах жизненного цикла формирования новых знаний.

Подробно о сущностях, атрибутах и ролях этих сущностей в науке автор остановился в работе [55], представив их классификацию. В науке, как и в других сферах деятельности, всегда были и будут сотрудники с разными целевыми установками, с разными амбициозными планами, с разной ментальностью и разными культурными традициями. Но все эти установки, свойства, атрибуты участников научной (и псевдонаучной) деятельности не являются константами. Они меняются со временем, и у каждого процесс изменений индивидуален и во многом зависит от параметров внешней среды.

Эти свойства в большинстве своём - трудно выявляемые и трудно идентифицируемые. Их субъективная оценка может быть дана коллегами по цеху, объективизация которой зависит от степени их аффилированности (служебных, творческих, личных и других отношений).

При этом известно, что любое обобщение не работает в конкретном случае. Но каждая обобщённая сущность может строить и строит своё поведение исходя из обстоятельств, формируемых внешними условиями. А эти внешние обстоятельства определяются критериями оценки деятельности, которые становятся векторами их эволюции.

Ключевым в фиксации знания является научный продукт, который условно может быть представлен в формате 5А как

Article = Author + Affiliation + Advantage + Attribution + Agent , где:

Article – научная статья;

Author - атрибуты Автора;

Affiliation - атрибуты коллективной, организационно оформившейся Сущности, которую представляет Автор;

Advantage - реальный вклад в науку (Польза для науки) от публикации статьи ( Article );

Attribution - приписываемая, возможная Польза (или вред) для науки от Article ;

Agent - атрибуты агента, средства фиксации и распространения научных знаний (журналы, труды и материалы конференций, монографии, базы данных...).

Что касается Агента, то стоит заметить, что Тони Фрай (Tony Fry) - известный теоретик дизайна и философ, публиковавший свои статьи в упомянутом журнале Анн-Мари Уиллис и выпустивший трилогию о дизайне [56], также использует это понятие в определении проектирования. По его мнению, дизайн - это мета-категория, состоящая из трёх элементов: объект дизайна (материальный или нематериальный результат проектирования); процесс проектирования (система, организация, поведение и деятельность по проектированию); и дизайнерское агентство (дизайнер, инструкция по дизайну на любом носителе).

В отличие от бизнес-модели, где продукт или услуга изначально имеют относительно легко верифицируемые атрибуты, которые доступны потребителям (заказчикам) и в конкурентной борьбе измеряются рыночным эквивалентом, в качестве которого выступает та или иная валюта, в науке, особенно в фундаментальной, содержание научного поиска скрыто в лабиринтах непознанного. Содержание и тем более планируемые результаты исследования неясны даже самому учёному и не предсказуемы в принципе. Поэтому измерить ожидаемый бизнес-эффект невозможно. Наметившийся тренд на доступность знания, на открытую науку (Open Science) опирается на тезис, что само по себе знание, в отличие от товара или услуги, не может конкурировать. Конкурируют не знания, а субъекты, их открывающие, т.е. лишь приоритеты в открытии этих знаний. Думается, что патентная модель оценки приоритетов может быть использована и в других отраслях знаний.

Необходим анализ содержания научной деятельности, полученного для науки верифицируемого результата, который может интерпретироваться как приращение знаний в конкретной ПрО [55]. Вопросы методологии научной деятельности подробно освещались в отечественной и зарубежной литературе [57-60], а также в психологии науки [61, 62]. Однако формализовать процесс содержательной оценки этой деятельности применительно к науке пока не удалось.

Важной для развития науки мерой являлась бы возможность определить в абсолютном или относительном виде значение приращения добытых знаний для оценки деятельности и вклада учёных, авторов статей и журналов, публикующих эти материалы. Отсутствие этих мер приводит к поиску косвенных признаков востребованности знаний через цитируемость и количество публикаций. Количественные легко измеряемые внешние атрибуты статей стали показателями и даже критериями деятельности субъектов науки (авторы, журналы, университеты и даже страны и континенты).

Предлагается использовать возможности современных средств формализации знаний в форме онтологий в наукометрии. Хорошим подспорьем могли бы здесь быть разрабатываемые порталы знаний [63, 64], тематические журналы и их кооперации, с обсуждением наполнения онтологий ПрО на профильных конференциях и саммитах.

Знание может быть представлено в виде онтологии ПрО, в которой авторы статьи должны указать (доказать, обосновать, аргументировать), в какой части этой онтологии получены (выявлены, исследованы, проанализированы) новые сущности, новые свойства (атрибуты, отношения) сущностей, новые методы (процессы, алгоритмы, теории).

Новизна и оригинальность идей, методов, решений, позволяющая расширить представление о ПрО, о процессах, происходящей в ней, совместно с доказательной базой достоверности полученных новых знаний является основой для публикации в научном журнале.

Известно, что де-факто существует два вида журнала: научный и научнообразовательный, каждый со своими задачами.

Один вид, чаще всего тематический, служит для публикации верифицированных знаний, разработанных теорий, методов и концепций, включая научные гипотезы в определённой ПрО или отрасли науки. Другой вид предназначен для квалификационных задач и служит «научной песочницей», где молодые учёные отрабатывают свои навыки, умения оформлять результаты, готовить и обобщать материал своих исследований. Задача этой «песочницы» как и многочисленных конференций - обучение и кадровое обеспечение будущего науки.

Конечно, лишь тематические, профильные журналы и создаваемые на их основе научные порталы могут стать аккумуляторами знаний, визуализируя, делая доступным «поле» науки, формируя сеть её понятий и теорий. Разговоры о переформатировании науки и её передового рубежа, фиксирующего знания, вполне уместны. Но соцсеть, не профессиональный и не регламентируемый разговор в ней, не заменит научную дискуссию специалистов, требующую обстоятельного разбора понятий. Прекрасный образец таких дискуссий можно видеть в среде прикладных онтологов, готовящих ежегодный онтологический саммит 44 .

6 Теоретические положения онтологии проектировании

В разделе приведены обобщающие положения, выдвинутые автором и многократно обсуждённые на различных конференциях 45 .

-

6.1 Истоки онтологии проектирования

Этот краткий отрезок бытия, который каждому из нас предстоит пройти, удивительно прекрасен. И хочется, очень сильно хочется познать многое из этой бездны мироздания, познать онтологию жизни , онтологию её проектирования.

Автор

Истоки онтологии проектирования от Витрувия, Платона, Аристотеля, Сократа и других мудрецов древности до современников, внесших существенный вклад в становление этого научного направления, - Виттиха, Валькмана, Самойловича и многих других выдающихся учёных - подробно рассмотрены в статье [65]. В ней подчёркивается ключевая роль онтологического анализа ПрО, поиска и обоснования формализмов и формальных методов в описании как самой ПрО, так и моделируемых в ней процессов. Автор высоко оценивает вклад Витрувия в сохранение и фиксацию проектных приёмов и процедур в конкретной ПрО, считая его первым онтологом в проектировании, опираясь на содержание первой онтологии проектирования городов и зданий, описанной в десяти книгах Витрувия [66].

Витрувий - первый учёный, давший примеры выработанных им формализмов в виде последовательности действий и правил проектанта, атрибутирования и выявления связей важнейших сущностей в ПрО, классификации объектов и инструментов, формирования требований к компетенциям субъектов проектирования. Подготовленные им книги – это первое систематическое изложение формализованного описания проектной деятельности в конкретной ПрО.

-

44 Форум онтологов - http://ontologforum.org/index.php/WikiHomePage .

-

45 Боргест Н.М. Введение в онтологию проектирования / Информационные технологии и системы. Труды Третьей международной научной конференции. Отв. ред.: Ю.С. Попков, А.В. Мельников. 2014. Издательство: Челябинский государственный университет (Челябинск) — 2014. — С. 61-63.

-

6.2 Ключевые понятия, термины и метафора

Боргест Н.М. Критериальный анализ предметной области — ключевая проблема в онтологии проектирования / В сборнике: Информационные технологии и системы. Труды Шестой Международной научной конференции. ИТиС-2017. ЧелГУ. Челябинск. 2017. - С.28-30.

Боргест Н.М. К вопросу о формировании понятия «интеллектуальный анализ информации» / ХVIІ международная научная конференция им. Т.А. Таран "Интеллектуальный анализ информации". Киев. 2017. — Вып. 17. — С. 28-34.

Боргест Н.М. Роль онтологии в проектировании информационных систем / IV международная научно-техническая конференция Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем OSTIS-2014. — 2014. — С. 155-160. Боргест Н.М. Анализ и синтез данных при проектировании / Интеллектуальный анализ информации, ИАИ-2012, XII международная научная конференция имени Т.А. Таран, Киев, 17-20 мая 2012 – К.: Просвiта, 2012. – 360 с. с.6.

Боргест Н.М. Онтологическое моделирование в проектировании / Труды XVII Байкальской Всероссийской конф. «Информационные и математические технологии в науке и управлении». Том 3. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2012. – 285 с. с.25-31.

Боргест Н.М. Модели согласованных решений в проектировании / Труды 14-й Международной научной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах», Самара, 2012. - 820 с.- с.211-218.

Человек - существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями; единственное из существ, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях.

Платон (427-347 до н.э.)

Верно определяйте слова , и вы освободите мир от половины недоразумений.

Рене Декарт (1596-1650)

Попытка определить круг основных понятий и дать обоснование ключевым терминам онтологии проектирования представлена автором в работе [54]. Автор надеется, что формирование в будущем «единого» языка проектанта на базе разрабатываемого тезауруса обеспечит и облегчит взаимопроникновение полученных результатов и достижений проектной деятельности в различные ПрО. В статье [54] рассмотрена история терминологических соглашений, начиная от Платона, проводён анализ сущностей по Аристотелю, на основе теории термина показана коэволюция термина на примере Абсолюта. На других «простых» примерах рассматриваются такие важные термины, как объект и предмет, управление и проектирование, модели параметрические и параметризованные, сложность системы, проект и проектирование и др. Отмечается важность терминологических стандартов и открытых технических словарей, представлен список ключевых терминов.

Онтологию проектирования, формализующую проектную деятельность, можно рассматривать с позиций инструментария, позволяющего распознать образ будущего изделия или системы в той проектной среде и той проектной ситуации, которые складываются в конкретный момент времени. В статье [67] исследуются возможности использования аналогий в применении процессного подхода в таких видах деятельности, как проектирование и распознавание. Предлагается метод построения образа будущего артефакта с применением муль-тиагентной технологии на основе матрицы проекта этого объекта при её формировании и заполнении. Метод ориентирован на традиционные схемы и типы артефактов, которые могут быть конфигурированы в виде первоначально пустой матрицы, заполнение или распознавание которой осуществляется по мере накопления данных в процессе проектирования.

-

6.3 Научный базис онтологии проектировании

-

6.4 Границы онтологии проектировании

Два мира властвуют от века,

Два равноправных бытия: Один объемлет человека, Другой - душа и мысль моя. И как в росинке чуть заметной Весь солнца лик ты узнаёшь, Так слитно в глубине заветной Всё мирозданье ты найдёшь.

Афанасий Фет (1820-1892)

Научный базис формирующейся области научных исследований (научное направление исследований), очерчивающей рамки сущностных вопросов проектной деятельности и проектирования в целом, включающей, помимо традиционных в проектировании объектов, систем и процессов, саму среду проектирования, субъектов проектирования, их атрибуты и отношения, рассмотрен в статье [68]. Онтология проектирования в пределе рассматривает и исследует вопросы формализованного описания знаний субъектов проектирования о процессе проектирования артефактов, знания о самом объекте проектирования и близких к нему по свойствам артефактов, а также тезаурус ПрО. Онтология проектирования как научное направление включает в себя: исследование понятийного аппарата и разработки на его основе тезауруса, анализ критериев и моделей проектируемого объекта, методов и сценариев проектирования, сбор и обработку информации об объекте как системе и составляющих её элементах [69, 70].

Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно.

Д.И. Менделеев

Продолжающиеся исследования в области создания компьютерных онтологий, онтологического инжиниринга, систем принятия решения, прикладных онтологий проектирования, а также проявившийся взаимный интерес гуманитариев и технических специалистов к философским, психологическим и лингвистическим аспектам онтологии проектирования обусловили необходимость чётче определить границы изучаемой и исследуемой дисциплины.

В работе [52] сделана попытка определить область исследований, уточнив и конкретизировав круг изучаемых и решаемых проблем, выставить фокус и расставить акценты, актуальные на данном периоде развития научной дисциплины, обозначить место онтологии проектирования в уже сложившейся, существующей, но быстроменяющейся дифференциации наук. Приведены результаты анализа статистического материала по ключевым словам онтологии проектирования. Показано, что разделение научных дисциплин во многом обусловлено уровнем их развития, накопленным опытом, традициями, культурными особенностями научных школ, языковым и понятийным их содержанием. Онтология проектирования рассматривается как интегративная научная дисциплина, в основе которой лежат методы системного и онтологического анализа, информационных технологий, компьютерного моделирования, искусственного интеллекта, систем автоматизированного проектирования и поддержки принятия решений, баз данных и знаний.

-

6.5 Инструменты онтологии

Важная тема современного инструментария, позволяющего описывать семантику ПрО, рассматривается автором в журнальных статьях [71, 72]. При этом стоит отметить, что современные технологии автоматического построения онтологий пока не очень успешны особенно в инженерных областях [73, 74].

7 Примеры реализации

В разделе приведено обобщение результатов реализации, полученных автором и многократно обсуждённых на различных конференциях 46 .

-

46 Боргест Н.М. Онтология проектирования в жизненном цикле самолёта / Труды V Междунар. научно-практической конференции «Современные технологии – ключевое звено в возрождении отечественного авиастроения». Казань, 2010 с.41-49. Боргест Н.М. Онтологический анализ концептуального проектирования на примере самолёта / «Системный анализ и семиотическое моделирование (SASM’2011)». Сб. трудов 1-й Российской конф. с междунар. участием. Казань, 2011 с.28-34.

Боргест Н.М. Концепция робота «конструктор самолётов» / «Инженерные системы – 2011». Международная научнопрактическая конференция. Тезисы докладов. Москва, 5-8 апреля 2011. – М.: РУДН, 2011 – 183 с. с.129-130.

Боргест Н.М. Модель интеллектуального интерфейса робота «конструктор самолёта» / «Интеллектуальный анализ информации, ИАИ-2011». Сб.трудов ХI международной научной конференции им. Т.А.Таран. Киев, 2011. С.297-302.

Боргест Н.М. Онтология проектирования летательных аппаратов / Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ-2011: материалы Международной научно-технической конференции (пос. Кацивели, АР Крым, 19-23 сентября 2011 года) Донецк: IПШI «Наука I освiта», 2011, - 324 с.

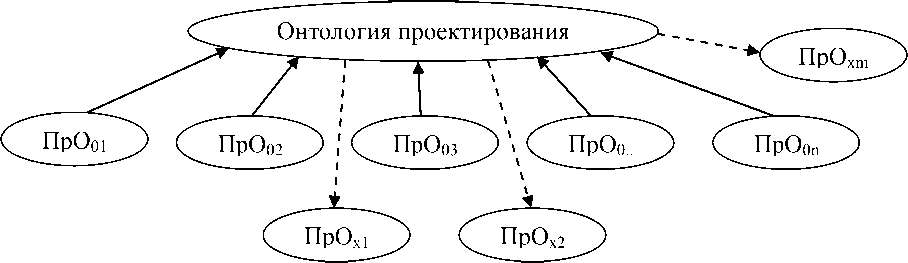

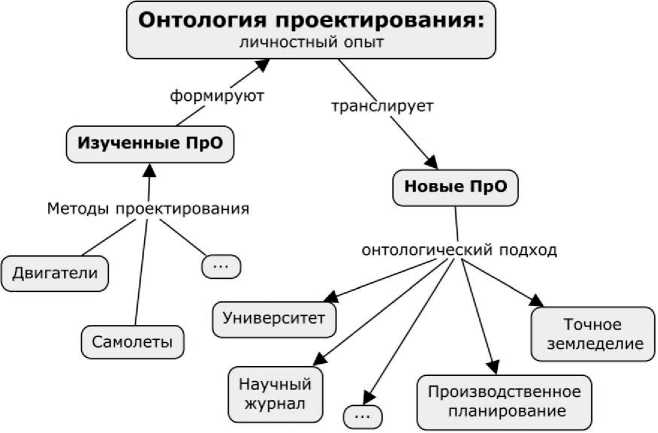

На рисунке 3 представлена в обобщённом виде схема формирования научной дисциплины «Онтология проектирования», полученная на основе интерпретации сформулированной автором метафоры, характеризующей онтологию проектирования в виде: «Взгляд сверху, как проекция взглядов снизу» [52].

Рисунок 3 – Схема формирования научной дисциплины «Онтология проектирования» на основе достижений проектного опыта в передовых ПрО01…ПрО0n и «трансляция» его в другие ПрОх1…ПрОхm

При этом стоит заметить, что проекции взглядов снизу формируются набором частных решений, личностного опыта. На рисунке 4 приведена схема формирования личностной истории, личностного опыта, где изученные автором ПрО, выработанные в них методы, алгоритмы и технологии, позволили в дальнейшем осваивать и предлагать решения в иных, новых для автора ПрО, используя методы онтологического анализа и принятия решений.

Рисунок 4 – Схема формирования научной дисциплины «Онтология проектирования» на основе личностного опыта

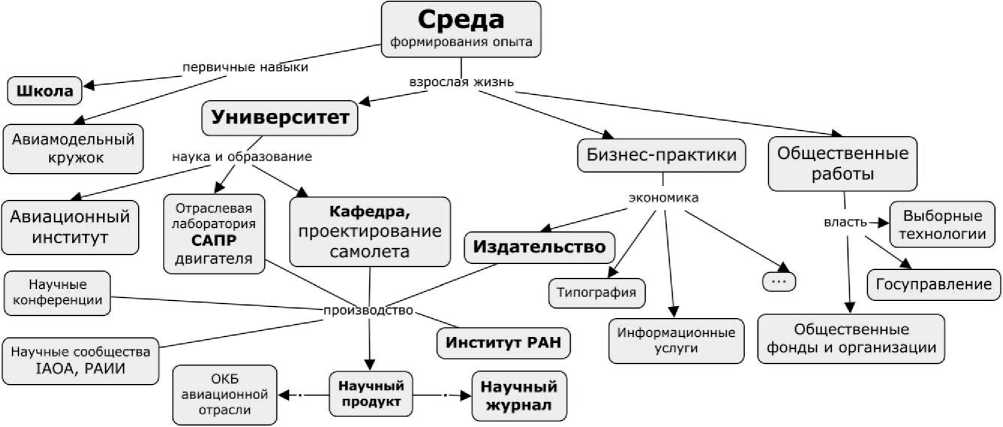

Формирование личностного опыта происходит в конкретной жизненной ситуации, в многочисленных попытках, пробах и ошибках найти «себя», своё решение, проявляется и закрепляется в конкретной деятельностной среде. На рисунке 5 показана обобщённая схема тех сред, в которых формировался личностный опыт. В первую очередь, это наука и образование, а также различные бизнес-практики и общественные работы. Занимаясь в научном

Боргест Н.М. Робот «конструктор самолётов»: этап подготовки технического предложения / 4-я Всероссийская мультиконференция по проблемам управления: Т.1 – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ. 2011. – 370 с. с.171-173.

плане неопределённостью в принятии решений и получив опыт в различных сферах, автор сделал для себя однозначный вывод, что максимальная степень неопределённости присутствует во властных структурах, далее следует экономика и минимальная её степень - в науке, где существует сложившаяся система верификации результата.

Рисунок 5 - Среды формирования личностного опыта автора статьи

-

7.1 Робот-проектант

-

7.2 Университет будущего

-

7.3 Онтология проектирования Super Smart Society

-

7.4 Онтологии проектирования в других ПрО

Разрабатываемый интеллектуальный помощник проектанта, по аналогии с английским роботом-учёным названный робот-проектант, подробно описан в статьях журнала «Онтология проектирования» [75, 76] и других журналах [77-81]. ПрО этого робота - предварительное проектирование самолётов различного назначения для некоторого класса схем.

Будущее университета на основе онтологического подхода рассмотрено автором в ряде публикаций в журнале «Онтология проектирования» [82-84], трудах конференции [85], а также выпущенной монографии [86]. Стоит выделить предложенную автором схему автоматического зачисления абитуриентов в университеты на основе листка приоритетов, которая существенно упростила бы процесс приёма в университеты.

Вопросы общественного устройства на основе онтологического подхода освещались автором в ряде публикаций [65, 87-89]. Это сложнейшая, но в то же время наиактуальнейшая тема в эпоху информационного общества, овладевшего самыми мощными и в то же время небезопасными для существования самого общества технологиями. От успешности решения этих задач в ближайшее время зависит будущее цивилизации.

Онтологический подход применяется автором и его коллегами при решении различных проектных задач в различных ПрО. Так, например, в области машиностроения при планиро- вании производственных операций и процедур [90-93], при подготовке руководств [94], в области точного земледелия [95], в строительстве [96], в образовании [97-102].

Заключение

Формирование научных знаний, выделение научных дисциплин, сама наука – это продукт деятельности людей, это «слоёный пирог» личных историй, личностного опыта, пропи- танный средой, его формирующей.

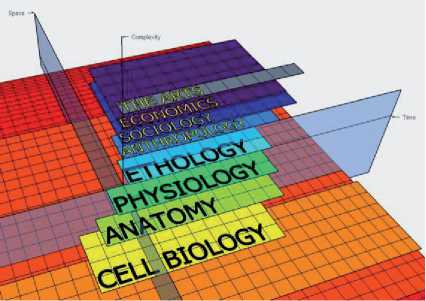

Рисунок 6 – Дисциплины в координатах про-странства-времени-сложности от молекулярной биологии до социологии [103]

Онтологию проектирования можно представить в координатах пространства, времени и сложности по аналогии с другими дисциплинами (см. рисунок 6) [103]. Как и все другие, исследуемая дисциплина эволюционирует во времени, пространстве и сложности, вбирая, отбирая и совершенствуя опыт, развивая его на каждом новом витке. Представленный результат личностного обобщения и понимания этой дисциплины – лишь крупинка во множестве интерпретаций, совокупность которых в конечном итоге и формирует само понятие дисциплины, её научного базиса, её границы, общепринятого словаря терминов, что способствует фокусировке научного поиска и его результативности. Можно считать, что в настоящее время онтология проектирования сложилась как определённая система знаний, имеющая свой предмет, метод, методологию и собственную логику развития.