Формирование инновационной стратегии промышленного бизнеса в условиях цифровизации экономики

Автор: Климук Владимир Владимирович, Джикия Анастасия Андреевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 3 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

В результате растущей конкуренции на рынке промышленных товаров и услуг основным механизмом устойчивого развития отрасли является непрерывный процесс генерирования инноваций. Причем создание инноваций - это один из первых элементов механизма конкурентоспособности отрасли - наряду с апробацией инноваций и внедрением в реальную сферу деятельности. Успешно прошедшие стадии апробации и внедрения инновации, так называемые «полезные» инновации, и создают базовый комплекс конкурентных преимуществ отрасли, ее новый вектор развития, что является инструментом оперативного управления инновационной политикой страны (региона), формируя комплекс конкретных задач и механизмов развития системы. В данной статье уделяется внимание исследованию адекватных методов и инструментов формирования эффективной инновационной стратегии промышленного предприятия с учетом стартовых позиций развития общества и экономики, а также влияния новых условий развития. В качестве общей методологической базы авторами работы были выбраны принципы системной методологии и институционального подхода к анализу роли инновационной тактики промышленных предприятий в формировании эффективной стратегии развития в условиях цифровизации экономики. Авторами рассмотрена и обоснована роль «полезных» инноваций в развитии промышленности в условиях растущей конкуренции на рынках промышленных товаров. В работе авторами предложен инструментарий оценки эффективности промышленной политики на основе показателей, оценивающих эффективность индустриального сектора, проанализированы полученные расчетные показатели, в том числе с помощью предложенного графического инструмента. Представлены виды стратегий развития нового направления промышленной политики - неоиндустриализации - с набором основных компонент воздействия на уровень развития отрасли с учетом анализа барьеров неоиндустриализации.

Технологическая модернизация, цифровизация, инновационная промышленная политика, неоиндустриализация, стратегия развития, инструментарий оценки

Короткий адрес: https://sciup.org/149131995

IDR: 149131995 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.3.3

Текст научной статьи Формирование инновационной стратегии промышленного бизнеса в условиях цифровизации экономики

DOI:

Цитирование. Климук В. В., Джикия А. А., 2020. Формирование инновационной стратегии промышленного бизнеса в условиях цифровизации экономики // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 3. С. 24–31. DOI:

Постановка проблемы

В современных условиях развития общества и экономики значительно возрастает роль технологической модернизации не только промышленности, но и других отраслей народного хозяйства. Масштабная цифровизация стран, внешние вызовы и растущая конкуренция как на внутреннем, так и на внешних рынках неизбежно заставляют общество прибегать к непрерывному процессу генерирования инноваций. Однако само создание инноваций не дает гарантии успешности и эффективности промышленных предприятий на рынке товаров и услуг. Важным элементом в вопросе инновационной политики выступает процесс отбора «полезных» инноваций и механизм внедрения их в производственный процесс. В связи с этим перед предприятием встает вопрос выбора эффективного вида стратегии, основанный на оценке ее эффективности.

Методология исследования

В качестве общей методологической базы авторами работы были выбраны принципы системной методологии и институционального подхода к анализу роли [Джикия, 2020] инновационной тактики промышленных предприятий в формировании эффективной стратегии развития в условиях цифровизации экономики. В соответствии с вышеупомянутыми методологическими подходами, эффективная инновационная стратегия промышленности служит решающим фактором в развитии инновационной составляющей страны в отдельной отрасли с выходом на межотраслевой уровень, формируя сеть комплексной инноватизации страны в условиях технологической модернизации экономики. Классический вариант системного подхода основывается на рассмотрении основных системных признаков процесса неоиндустриализации: взаимодействующие элементы, интегративное качество, единство назначения, функциональная целостность, консолидированная связь с внешней средой [Прангишвили, 2000], некоторые из которых рассмотрены авторами в данной статье.

Прежде всего следует обобщить и описать современные условия развития общества и экономики РФ и Республики Беларусь и определить готовность общества к новым вызовам.

Далее определить роль инноваций в процессе неоиндустриализации и сформировать систему показателей для оценки эффективности реализации неоиндустриализации посредством определения оценочной характеристики эффективности индустриального сектора.

На заключительном этапе исследования, основываясь на системных принципах и анализе

«узких» мест, авторами будут обозначены стратегические направления неоиндустриализации с учетом предложенной методики оценки эффективности данного процесса.

Обсуждение и результаты

Оценка современных условий развития общества и экономики

На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России еще в 2009 г. были сформулированы приоритетные направления модернизации экономики РФ:

– энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива;

– ядерные технологии;

– космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры;

– медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства;

– стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения.

Все выбранные направления модернизации относятся к высокотехнологичным и наукоемким отраслям экономики, однако, если проанализировать такой показатель технологического развития отраслей экономики РФ, как доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП [Бакеева, Бакеев, 2016], то можно заметить, что по данным Федеральной службы государственной статистики [Официальный портал ... , 2020] в 2011 г. данный показатель составил 19,7 % к итогу, а к 2018 г. достиг 21,3 %, то есть наблюдается прирост на 1,6 п.п. за без малого 10 лет осуществления процесса модернизации, что вряд ли можно отнести к успешному результату.

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016– 2020 гг. [Указ Президента ... , 2017] закрепляет следующие приоритетные направления инновационной деятельности страны:

-

– энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность;

-

– агропромышленные технологии и производство;

-

– промышленные и строительные технологии и производство;

-

– медицина, фармация, медицинская техника;

-

– химические технологии, нефтехимия;

-

– био- и наноиндустрия;

-

– информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;

-

– рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов;

-

– национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций.

Выбранные направления решают задачи формирования высокотехнологичных секторов экономики и нацелены на закрепление позиций Республики Беларусь на рынках наукоемкой продукции. Однако, если оценить такой статистический показатель, как удельный вес отгруженной инновационной продукции промышленных предприятий, то по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2010 г. этот показатель составил 14,5 %, а в 2019 г. – 16,6 % [Национальный статистический комитет ... , 2020], наблюдается прирост чуть более чем на два процентных пункта за 10 лет развития, что немного лучше ситуации в РФ, но все также не является успешным достижением.

Если обратиться к успешным мировым примерам модернизационных процессов (Корея, Малайзия, Япония, Китай), то основным выбранным направлением было «от простого к сложному», в результате чего начальные единицы технологических процессов (рабочие и инженеры) постепенно перенимали новые навыки, а предприниматели тем самым внедрялись на новые рынки. В России же пошли другим путем, утвердив в качестве основных направлений технологического «прорыва» сложные отрасли, которые, в свою очередь, мало зависят от свободного рынка (энергетика, ядерные, космические, медицинские и информационные технологии), что изначально усложнило достижение масштабного экономического роста.

Поскольку процесс модернизации является сложным комплексным явлением, то на него оказывает влияния ряд факторов, которые, в свою очередь, формируют стартовую позицию экономики РФ в указанном процессе.

Историческая позиция. Россия уже была мощной индустриальной державой. Модернизация, а тем более ускоренная, – это повторяющийся процесс, связанный с некоторыми социальными ограничениями, что в конечном итоге нередко приводит к политической нестабильности. Неудачный опыт предыдущих попыток модернизации в периоды плановой экономики подсозна- тельно наводит на мысль о возможном провале новых начинаний.

Экономическая позиция. Волна приватизации, прокатившаяся в экономике РФ в 1990-е гг., предоставила заведомо непреодолимую фору собственникам, которые получили свои активы на очень выгодных для них условиях, что делает экономически нецелесообразными затраты в инвестиции для развития новых производств. Отсутствие на начальном этапе стратегической программы модернизации экономики России привело к тому, что в основу модернизационных процессов были положены не относительно дешевые квалифицированные работники и природные ресурсы, а банальное перераспределение доходов от добычи и экспорта сырья.

Внешнеполитическая позиция. Одним из залогов успешного процесса модернизации экономики страны является наличие государства-партнера, которое, с одной стороны, будет выступать рынком для промышленной продукции, а, с другой – поставщиком новых технологий и иностранных инвестиций, необходимых для дальнейшего развития модернизационных процессов. Основной партнер России – Китай – крупнейшая индустриальная держава – менее всего заинтересован в сильном конкуренте в лице РФ. Основной партнер Беларуси – Российская Федерация, для которой Беларусь, в свою очередь, выступает основным партнером среди стран СНГ.

Сотрясающие мировую экономику с 2008 г. финансовые кризисы, а также сформировавшаяся с 2014 г. политика санкционного сдерживания России негативно сказываются на притоке иностранных инвестиций и, безусловно, усложняют модернизационные процессы в экономике страны. Данная ситуация, в свою очередь, негативно отражается и на Республике Беларусь, поскольку основной приток иностранных инвестиций в республику поступает из России.

Внутриполитическая позиция. Вероятностные коррупционные схемы позволяют держаться на плаву лишь высокомонополизированным производствам, что напрямую противоречит идеям технологической модернизации экономики. Успешная технологическая модернизация способствует укреплению позиций высокоорганизованных масс общества, что снижает возможность манипулирования со стороны политической власти.

Социальная позиция. Менталитет российского и белорусского общества подкрепляется неготовностью отдельных менеджеров осознать необходимость отступления от консервативного пути (прошлого). Необходимо ограничение текущих потребностей ради будущих успехов в процессе модернизации.

Роль инноваций в процессе неоиндустриализации

Основной чертой эффективной модели развития отрасли является комплекс конкурентных преимуществ, позволяющих формировать спрос на создаваемый товар и услуги как со стороны внутренних, так и со стороны внешних покупателей. Признаком бесспорного преимущества выступает инновационность, формирующая возможности манипулирования ценой, выбора сегмента покупателей, диктуя свои условия продаж, генерируя набор дополнительных услуг и др. Однако не все инновации являются полезными для соответствующей отрасли и не всегда могут положительно влиять на уровень ее развития. При этом следует учитывать темпы изменения объема продаж инновационной продукции, отзывы покупателей, расширение ассортимента и другие позиции.

Количество «полезных» инноваций в отрасли, на рынке и должно выступать показателем ее эффективной, качественной инновационной деятельности (см. рис. 1).

Одной из основных отраслей экономики является промышленность. Модель инновационности продукции, процессов формирует новый вектор развития промышленности – неоиндустриализацию, отличительными признаками которой является использование новых технологий: в производственных процессах – для совершенствования выпускаемой продукции; в управленческих процессах – для повышения эффективности системы менеджмента (включая планирование, контроль, оперативное корректирование) [Чернова, 2009, 2013].

Показатели оценки эффективности реализации неоиндустриализации

Для развития процесса, принятия качественных решений относительно необходимых корректив в обязательном порядке необходима оценка деятельности в исследуемой области. Для оценки эффективности реализации неоиндустриализации предлагается система из следующих показателей:

Рис. 1. Признаки «полезной» инновации Примечание. Составлено авторами.

-

1. Темп изменения доли инновационной продукции в общем объеме производимой промышленной продукции.

-

2. Темп изменения объема производства инновационной промышленной продукции.

-

3. Темп изменения объема инвестиций в промышленную отрасль.

-

4. Темп изменения доли занятых работников, выполняющих научные исследования и внедряющих разработки, в промышленной отрасли в общем количестве занятых в промышленности.

-

5. Темп изменения объема производства продукции V, VI технологических укладов в промышленности.

-

6. Отношение темпов изменения объема производства инновационной промышленной продукции к темпам изменения ВВП.

-

7. Отношение темпов изменения объема экспорта инновационной промышленной продукции к темпам изменения объема импорта данной продукции [Климук, 2016, 2015].

Комплекс данных показателей определяет оценочную характеристику эффективности индустриального сектора, который и свидетельствует о реализации «новой» нормальности в векторе промышленного развития страны – неоиндустриализации, или же установив- шуюся консервативную модель промышленной активности.

Показатели системы характеризуют динамичность производственных и управленческих процессов в промышленности и свидетельствуют о динамике в исследуемой области – становлении неоиндустриализации – при положительном изменении количественного индекса [Чернова, Климук, 2016].

С целью апробации предложенной методики оценки выполнены расчеты в сравнительном анализе Республики Беларусь и Российской Федерации.

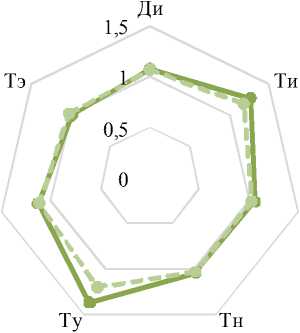

Для визуализации полученных результатов расчетов предлагается использовать векторную диаграмму, наглядно отражающую текущее и изменяющееся состояние предложенных показателей, что в итоге позволяет оперативно принимать решения относительно вносимых корректив в управленческие, производственные процессы на основе выявленных «узких мест» (см. рис. 2).

Таким образом, инновационное развитие индустриального сектора характеризуется положительной динамикой в 2019 г.: в Республике Беларусь – на 7,8 %; в Российской Федерации – на 2 %.

Тввп

Дп

Беларусь -*' Россия

Рис. 2. Покомпонентные векторы неоиндустриализации Беларуси и России, 2019 г.

Примечание. Разработано на основе: [Национальный статистический комитет, 2020].

Акцент при анализе следует сделать на существенном росте объемов производства продукции промышленности, основанной на новых и высоких технологиях (V, VI технологические уклады).

Барьеры неоиндустриализации

В качестве «узких мест» в направлении неоиндустриализации необходимо отметить показатель трудовых ресурсов, осуществляющих научные исследования и разработки в промышленной отрасли (первая проблемная точка), а также превышение импорта инноваций над экспортом (вторая проблемная точка) .

Для нивелирования первой проблемы необходимо стимулирование научно-исследователь- ской и инновационной деятельности у персонала промышленных организаций. В качестве инструментов стимулирования предлагаются: рейтинговая балльная система оплаты труда работников; организация совместных фундаментальных, прикладных научных исследований; премирование за масштабируемость, экспортоориентиро-ванность, поиск потенциальных заказчиков и др.

Для решения второй проблемы следует реализовать направление кооперации научных организаций, организаций промышленного сектора с целью формирования научно-производственного кластера, реализуя принцип синергии результатов деятельности, также рассмотреть возможность создания совместных международных научнопроизводственных (сетевых) альянсов, нацеленных на производство продукции V, VI технологических укладов (рис. 3).

Структура трудовых ресурсов, занятых ИИД

Отрицательное сальдо ВЭД в области промышленности

Организация новых грантовых конкурсов (совместные НИР, в т.ч. ___международные)___

Научно-производственная кооперация, в т.ч. международная

Рейтинговая балльная система оплаты труда

Развитие инновационной инфраструктуры

Эффективные финансовые

инструменты для запуска

стартап-проектов

Рис. 3. Инструменты активизации инновационной деятельности в промышленности Примечание. Составлено авторами.

Заключение.

Стратегические направления неоиндустриализации

Реализация векторов неоиндустриализации может осуществляться на основе выбора одной из следующих стратегий:

-

1. Клонирующая – применение заимствованных технологий в индустриальном секторе для повышения эффективности производственных и управленческих процессов.

-

2. Активная – усиление политики инноватиза-ции, ориентируясь на развитие инновационной платформы (деятельность субъектов инновационной инфраструктуры), поэтапное внедрение инноваций, активизация научных исследований и разработок.

-

3. Пассивная – применение уже готовых зарубежных инновационных решений (без создания собственных, новых).

Таким образом, предложенная методика оценки эффективности неоиндустриализации является инструментом оперативного управления инновационной политикой страны (региона), формируя комплекс конкретных задач и механизмов развития системы.

Активная стратегия неоиндустриализации нацелена на становление, развитие инновационной составляющей страны в отдельной отрасли с выходом на межотраслевой уровень, формируя сеть комплексной инноватизации страны.

Список литературы Формирование инновационной стратегии промышленного бизнеса в условиях цифровизации экономики

- Бакеева Й. Р., Бакеев Б. В., 2016. Тенденции изменения производительности труда в Российской Федерации и возможные пути их перспективной корректировки // Экономика и предпринимательство. № 11-2 (76). С. 162–167.

- Джикия М. Д., 2020. Стабильность законодательства как фактор модернизации экономики РФ // Вопросы экономики и права. № 143. С. 7–11.

- Климук В. В., 2016. Модернизационные концепты развития промышленности // Соцiально-eкономiчнi проблеми i держава. № 2. С. 51–58.

- Климук В. В., 2015. Развитие инструментария оценки эффективности использования материальных ресурсов промышленного предприятия: aвтореф. дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д. 22 с. Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. URL: https://www.belstat.gov.by. Официальный портал Федеральной службы государственной статистики, 2020. URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/con nect/rosstat_main/rosstat/r u/ statistics/economydevelopment/# (дата обращения: 01.04.2020).

- Прангишвили И. В., 2000. Системный подход и общесистемные закономерности. М. : СИНТЕГ. 528 с. Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы», 2017 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 1/16888. URL: https://www.pravo.by/ document/?guid=12551&p0=P31700031 (дата обращения: 01.04.2020).

- Чернова О. А., 2009. Императивы инновационного развития региональных экономических систем // Региональная экономика: теория и практика. № 5. С. 24–30.

- Чернова О. А., 2013. Региональная финансовая политика в отражении процессов модернизации региональной экономики // Региональная экономика. Юг России. № 2 (2). С. 195–202.

- Чернова О. А., Климук В. В., 2016. Факторы и детерминанты инновационного развития национальной экономики в императивах индустриализации // Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития. В 2 т. Т. 1 : материалы III Междунар. политэкон. конгресса и VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Ростов-наДону, 26–28 мая 2016 г. / под ред. М. А. Боровской, Ю. М. Осипова, А. В. Бузгалина, А. Ю. Архипова. Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ. С. 169–177.