Формирование интереса студентов к изучению математических дисциплин в техническом вузе

Автор: Городилова Марианна Альбертовна, Виноградова Полина Витальевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы формирования интереса студентов технического вуза к изучению математических дисциплин. Обсуждаются теоретические предпосылки и организационно-педагогические условия решения этих проблем. Представлены методология и методика формирования интереса к изучению математики у студентов, слабо владеющих математическими знаниями. Показана эффективность применения представленной в статье методики обучения.

Студенты, математические дисциплины, формирование интереса к изучению математики, интерес к обучению, эффективность обучения, организационно-педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/148321422

IDR: 148321422 | УДК: 37 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.08.P.12

Текст научной статьи Формирование интереса студентов к изучению математических дисциплин в техническом вузе

мируя их интерес. Этот процесс – процесс формирования интереса к математике – сложен и многогранен. Теории формирования интереса к обучению посвящены научные исследования не только педагогов-исследователей, но и психологов, социологов, философов. Труды П.Р. Атутова, Л.А. Гордона, Л.Н. Коваленко, В.В. Серикова, К.Д. Ушинского и других ученых сосредоточены на проблемах общей теории формирования интереса к обучению. Понятие «интерес» описывается как «положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с потребностью узнать что-то новое об объекте интереса» [3, с. 577].

Интерес не относится к числу врожденных человеческих качеств. Для его формирования необходимо

ПОЛИНА

ВИТАЛЬЕВНА

ВИНОГРАДОВА доктор физико-математических наук, профессор, заведующая кафедрой высшей ма

наличие определенных предпосылок и способностей личности, а также положительное отношение, стимулирование и поощрение. Чтобы мотивировать студентов, побудить их к познавательной деятельности, нужно «постоянно обдумывать способы преподнесения знаний, включая и дистанционные, опробовать различные варианты объяснений, демонстраций, описаний и выбирать лучший из них, создавать удачные привлекательные методические “изюминки” и яркие, запоминающиеся примеры» [2, с. 28].

Работая над решением задачи формирования интереса студентов к нашей науке, мы проанализировали ряд статей на эту тему. Среди них такие интересные работы, как статья А.Г. Ваганова «Чем определяется интерес общества к науке», статья Т.В. Костаевой «Устойчивый учебно-познавательный интерес: теоретические аспекты». Особенно интересной и даже полезной для нас оказалась статья М.Ю. Шони-на «О познавательном интересе в процессе обучения», так как в ней ставилась задача проведения практического эксперимента по определению познавательных интересов учеников школы. Исследования М.Ю. Шонина оказали определенное влияние и на наш подход к формированию интереса студентов к изучению математики.

Оценивая отношение к математике студентов потока, объединяющего строительные специальности, мы исходили из того, что большая часть студентов, поступивших на обучение в наш университет в 2018 году, имеет невысокий уровень познавательного интереса. Для определения методики и методологии работы по формированию интереса к обучению мы провели анализ баллов единого государственного экзамена для выяснения уровня подготовки, выявили характер затруднений, возникающих у обучаемых при освоении определенных разделов математических дисциплин; установили, какие математические задания особенно интересны в изучаемых математических дисциплинах, а также то, от чего возникают отрицательные эмоции.

Средний балл единого госэкзаме-на по математике у вновь принятых на обучение студентов составил 62,3. Это значит, что средняя оценка по математике оказалась равна 3,1 балла. Интересными для первокурсников оказались задания по курсу линейной алгебры, связанные с простыми вычислениями. Зато задания по математическому анализу повергают в уныние половину наших студентов. В результате анализа полученных данных установлено, что 38,4% обучающихся не испытывают интереса к математике в целом.

Разрабатывая методологический компонент, мы определили, что задача формирования интереса к математике будет решена, если будут созданы организационно-педагогические условия качественного математического образования, включающие вариативность и индивидуализацию обучения с учетом возрастных особенностей студентов, сложившихся у них интересов.

В качестве первого организационно-педагогического условия мы рассматривали повышение уровня фундаментальной подготовки студентов по математике за среднюю школу на дополнительных занятиях. А в качестве второго условия – следование принципу, согласно которому «возможности обучения и воспитания в современных реалиях обязательно должны включать необходимые информационные и технические ресурсы» [4].

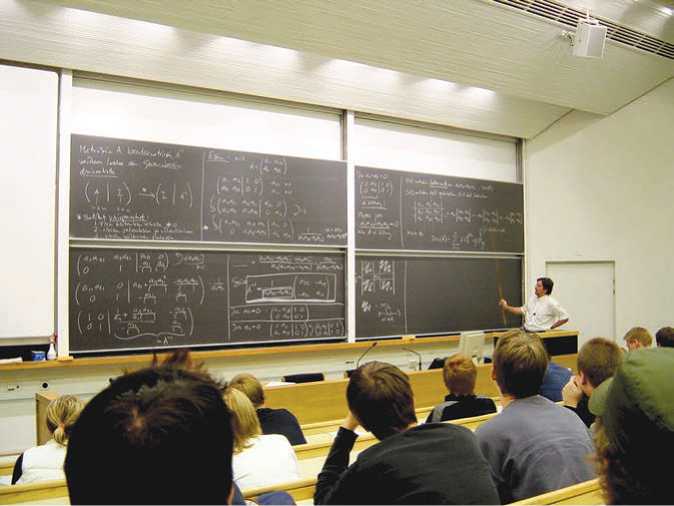

Основой учебного процесса и самой эффективной формой обучения, которая помогает студентам овладевать теоретическими знаниями, на наш взгляд, является лекция. На лекции у студента вырабатываются определенная система мышления, отношение к изучаемым темам, появляются вопросы, побуждающие его к поиску ответов путем решения задач и примеров. На лекции определяется отношение студента к математике.

Следовательно, задачи преподавателя-лектора заключаются в том, чтобы научить студентов думать, привить им интерес к предмету, пробудить у обучающихся чувство удовлетворения от учения. В результате обсуждения плана лекций мы пришли к выводу, что именно проблемная лекция и лекция с запланированными ошибками наиболее эффективны в формировании интереса к математике.

Теоретические знания закрепляются с помощью решения задач. Задачи – это основной способ формирования логического мышления и проверки усвоенных теоретических знаний. Нужно отметить, что деятельность человека характеризуется способностью ставить и решать задачи самых разнообразных типов и различной степени сложности.

Но нередко в поисках решения задачи у студента возникают различные трудности: непонимание определенных понятий, недостаточная исходная подготовка, большой объем нового материала, который надо освоить в сжатые сроки. Возникают отрицательные эмоции, определенный страх, усталость. Чтобы преодолеть эти чувства, интерес к изучению математики должен быть достаточно сильным.

Исследуя формирование интереса к математике, мы придерживались классификации задач В.Г. Яркова, основой которой служит уровень познавательной деятельности. В соответствии с выбранной нами классификацией выделяем:

-

• Познавательные задачи. Задачи, которые предполагают самостоятельность обучающихся при добывании новых знаний или новых способов решения проблемы и посильны для самостоятельного нахождения ответа.

-

• Проблемные задачи. Задачи, требующие открытия (усвоения) новых знаний. Способы решения задачи обучающиеся должны находить самостоятельно.

-

• Творческие задачи. В таких задачах проблема может быть явно не определена, причем задача может иметь два или более способов решения; результат задачи и средство его достижения неизвестны.

-

• Исследовательские задачи. В задачах этого типа отсутствует алгоритм, формулировка проблемы нестандартна, нестандартны способы нахождения решения; допускаются многовариантность гипотез, способов решения [5].

Каждый раздел математических

На лекции по математике

дисциплин начинается с познавательных задач, поскольку им присуща «достаточная сложность для того, чтобы вызвать у учащихся затруднение, но посильность для самостоятельного нахождения ответа учащимися» [5]. Такие задачи носят репродуктивный характер, актуализируют важные теоретические знания и являются подготовительным этапом к решению задач более высокого уровня. Несомненно, эти задачи способствуют формированию у студентов интереса к изучению математики. Но чтобы «избежать в процессе обучения математике однообразной работы учащихся по отработке математических умений и навыков, нужно задачи, требующие одного и того же математического подхода, об-

лекать в различные формы, привлекая сведения из других учебных дисциплин» [1, с. 114].

Интерес – это сложное психическое явление. Поэтому для формирования интереса на следующем этапе обучения студентов предлагаемые им задачи могут быть приближены к профессиональной деятельности будущих специалистов. Профессионально ориентированные задачи раскрывают межпредметные связи; способствуют усвоению математических знаний и профессиональных терминов; содействуют развитию профессионального мышления. Мы согласны с коллегами из Красноярского педагогического университета им. В.П. Астафьева, что «…предла-гая учащемуся какую-либо задачу прикладного характера на уроках математики, нужно ясно представить себе, какую цель преследует подобранная и предлагаемая задача. Нужно учитывать, какие знания из других смежных дисциплин необходимо использовать учащимся для решения таких задач, не должно быть так, что в предлагаемой задаче встречаются понятия смежных дисциплин, с которыми учащиеся еще не знакомы, хотя в математическом отношении эта задача соответствует теме» [1, с. 114].

Интересу присуща некоторая инерция. Это выражается в том, что решив задачу, человек мысленно повторит решение, анализируя отдельные этапы. При этом он оценит удачные и неудачные моменты решения, сделав определенные выводы.

Согласно выбранной нами классификации, подведение студентов к творческим задачам, а тем более к исследовательским, ведет студентов к восхождению на высшую ступень усвоения знаний. При разработке системы творческих задач мы моделируем условия, которые требуют от студента выполнения нестандартных действий, творческих усилий и заинтересованности в конечном результате. При подборе творческих задач и методических рекомендаций по их решению мы учитываем характерные особенности конструктивной деятельности студента. Это значит, что как преподаватели мы знаем, в какой мере студенты могут использовать сформированные у них ранее математические знания, а также учитываем, какие затруднения

ГРАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ■ возникают у них в процессе учебной работы, а также то, как их предупредить.

Подводя итоги, отметим, что спроектированные нами организационно-педагогические условия эффективного обучения на практике были созданы.

В частности, со студентами были проведены дополнительные занятия по выравниванию их математической подготовки в объеме 16 академических часов, были использованы необходимые информационные и технические ресурсы. Однако по итогам промежуточной аттестации в середине семестра уровень развития познавательного интереса студентов к изучению математики оставался низким.

Во второй половине семестра мы организовали проведение презентаций по разделам курса математики, которые обучающиеся могут изучать самостоятельно; были проведены конференция по истории математики и интернет-олимпиада. Результаты первой сессии оказались вполне удовлетворительными, а анкетирование показало, что интерес к математике сформировался более чем у половины студентов.

Список литературы Формирование интереса студентов к изучению математических дисциплин в техническом вузе

- Адольф В.А., Захарова Т.А. Формирование учебно-познавательной компетентности учащихся в процессе освоения геометрии // Сибирский педагогический журнал. 2012. № 5. С. 111-118.

- Розов Н.Х. Преподаватель - профессия на все времена // Высшее образование в России. 2014. № 12. С. 28.

- Словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд. Т. 4. С-Я. М.: Русский язык, 1984. 577 с.

- Хушбахтов А.Х. Терминология "педагогические условия" // Молодой ученый. 2015. № 23 (103). С. 1020-1022. URL: https://moluch.ru/archive/103/23955/ (дата обращения: 01.06.2020).

- Ярков В.Г. Сущность и функции исследовательских задач в обучении математике студентов педвуза // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11061 (дата обращения: 01.06.2020).