Формирование исследовательских умений студентов вуза

Автор: Анисимова Вера Александровна, Найн Александр Альбертович

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 14 (273), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приводится определение исследовательских умений будущего педагога; показаны принципы формирования исследовательских умений будущего педагога вуза; выделены базовые характеристики научной работы; выявлено соотношение системы и подсистем процесса формирования исследовательских умений обучающихся; определена возможность и роль рефлексии на этапе прогнозирования и моделирования исследовательской деятельности студентов.

Концептуальная модель, умения исследовательской деятельности, процесс формирования умений

Короткий адрес: https://sciup.org/147157931

IDR: 147157931 | УДК: 378.013

Текст научной статьи Формирование исследовательских умений студентов вуза

В условиях модернизации российского образования усиливаются тенденции к изменению содержания физкультурного образования, методов и форм работы со студентами, связанных прежде всего с вновь формирующимися тенденциями развития учреждений высшего профессионального образования. В связи с этим возрастает потребность в активизации научного творчества и формирования исследовательских умений студентов в процессе учебно-педагогического взаимодействия, которое в будущем обеспечивает удовлетворение запросов современной физкультурно-педагогической практики [7, 8, 11].

Из отмеченного органично вытекает проблема исследования: каковы педагогические условия формирования исследовательских умений обучающихся вуза.

На смену традиционной исполнительской деятельности специалиста физической культуры должна прийти деятельность проблемно- исследовательского, творческого характера, способствующая осмыслению и преумножению инновационных идей и инновационного опыта. Сегодня явно актуализируется проблема разработки теоретико-методических основ формирования умений исследовательской деятельности в процессе профессиональной подготовки будущего выпускника вуза физической культуры [5, с. 7].

По мнению Н.В. Сычковой, педагогические исследовательские умения следует понимать как приобретенную человеком на основе методологии, методики и техники способность выполнять различные виды научнопедагогической деятельности. К числу исследовательских умений она относит умения и навыки работы с научной литературой, умение наблюдать и анализировать педагогические явления, формулировать гипотезу, ставить и проводить эксперимент, обрабатывать и обобщать его результаты, обобщать мате- риалы в виде доклада, изучать педагогический опыт [8, с. 24].

Материалы констатирующего эксперимента показали, что процесс формирования исследовательских умений проходит в несколько этапов [1, 6].

Уже на первом курсе (первый этап) студенты знакомятся с основами организации учебного труда, с основными приемами самостоятельной работы и самоконтроля. Большое значение имеют занятия по выделению нового, непонятного в тексте, систематизация и обобщение прочитанного в виде диаграмм, таблиц, схем. Таким образом, студенты уже на первом курсе овладевают элементами выполнения исследовательской работы, учатся использовать литературные источники по специальности. Привлечение первокурсников к наблюдению и анализу педагогических явлений дает возможность осмысливать и оценивать отдельные стороны педагогической деятельности с теоретических позиций.

Второй этап предполагает обучение студентов умениям выделять и формулировать проблему исследования, проводить эксперимент, анализировать собственный материал; овладение элементарными приемами количественного анализа, знакомство с литературой, отражающей передовой педагогический опыт. Особое внимание при проведении экспериментальной работы уделяется адекватности методики выдвинутым задачам. Исследовательские умения при этом носят преимущественно репродуктивно-теоретический характер, а у отдельных студентов – репродуктивнотворческий.

На третьем этапе самостоятельная работа студентов приобретает теоретико-исследовательский, творческий характер. Теоретический анализ проблем становится более самостоятельным, глубоким, критичным. Студент привлекается к освещению не только степени разрешенности вопроса в литературе, но и анализирует различные направления в его изучении, дает критическую оценку позиции отдельных авторов, раскрывает перспективы дальнейшего изучения проблемы. На основе анализа литературы студенты формируют задачи экспериментального исследования, разрабатывают методику констатирующего и обучающего эксперимента [2, с. 35].

В качестве показателей высокого уровня владения студентами исследовательскими умениями Л.П. Широкова выделяет следующие [11, с. 72]:

-

- наличие элементов творческого, самостоятельного поиска;

-

- умение студентов привлечь к исследованию совокупность различных методов, которые позволяют получить более полную информацию об изучаемых явлениях, фактах;

-

- адекватность методики выдвинутым задачам.

Таким образом, под исследовательскими умениями будущего педагога мы понимаем владение способами и приемами исследовательской деятельности, позволяющими проникнуть в суть предложенного решения проблемы и на этой основе констатировать и продуктивно решать научно-педагогические задачи.

С каких позиций следует подходить к проблеме формирования исследовательских умений у студентов в процессе дидактической подготовки?

Одним из наиболее интересных нам представляется рассмотрение обучения – организационной формы социальных воздействий на человека – как процесса управления его психическим развитием. В связи с этим нам кажется правомерным замечание М.Н. Маркова о том, что подход к обучению как процессу управления должен представлять стержневую линию анализа системы обучения [4, с. 106]. В этой связи, на наш взгляд, становится возможным рассмотрение формирования исследовательских умений студентов в управленческом аспекте.

Понятие «управление» трактуется достаточно широко. Так, например, А.В. Филиппов определяет управление как организацию или процесс целенаправленных воздействий [9, с. 27]. М.А. Холодная рассматривает управление как «целенаправленное воздействие субъекта на объект и изменение последнего в результате воздействия» [10, с. 97]. Таким образом, в качестве главного инвариантного признака управления выступает его целесообразность.

Материалы констатирующего эксперимента показали, что общими принципами формирования умений исследовательской деятельности у студентов должны быть следующие:

-

- принцип формирования будущего педагога вуза как самостоятельного и творческого специалиста, способного управлять сначала собой, а потом и другими;

-

- принцип перевода студентов из созерцательной и исполнительской позиции в по зицию активного субъекта деятельности;

-

- принцип опоры на стимулирование исследовательских процессов;

-

- принцип педагогической рефлексии;

-

- принцип моделирования научных исследований.

Последний принцип предполагает, что обучение в высшем учебном заведении должно быть моделью исследовательской работы в сфере изучаемой науки и методики ее проведения. В этом аспекте необходимо подходить, на наш взгляд, и к проблеме формирования умений исследовательской деятельности у студентов вуза.

Так, например, группа авторов выделяет основные, базовые характеристические свойства научной работы, которые будут воспроизводиться в процессе преподавания [6, с. 143–144]:

-

1. Уникальность научного пути исследователя.

-

2. Современность ведущихся исследований.

-

3. Индуктивность научного творчества.

Каждый ученый решает уникальную, стоящую персонально перед ним, единственную в своем роде задачу. Поэтому психология исследователя нуждается в длительном и целенаправленном формировании, возникают неизбежные вопросы об организационных формах такого формирования, его методическом обеспечении и т. д.

Перед преподавателем стоит непростая проблема: оставаясь в рамках стандартов педагогического образования, насытить занятия таким материалом, который вводит студента в круг изучаемых наукой объектов и проблем.

Природа научного умозаключения является индуктивной и дедуктивной одновременно. Речь идет об интуиции и логике: интуиция является орудием изобретательства, а логика – орудием доказательства.

На наш взгляд, вопрос о соотношении логического и интуитивного компонента, научного и эмпирического обоснования в исследовательской деятельности студента заслуживает определенного внимания в контексте исследуемой проблемы.

Хотя роль интуиции в исследовательской деятельности общепризнанна, все же интуитивный уровень выбора педагогических решений пока противопоставляется научно обоснованному как более приблизительный, менее точный. «Интуиция – это способность непосредственного постижения возможного результата деятельности, пути его постижения без предварительного логико-эвристического рассуждения» [4, с. 46]. Хотелось бы заметить, что интуиция может противопоставляться логике (и то относительно, потому что интуиция – свернутая логика), научному же подходу противостоит стихийно-эмпирический, импульсивный, а не интуитивный подход. Как отмечает Н.В. Сычкова, в педагогической деятельности интуиция играет особую роль [8]. Многообразие и неповторимость ситуаций, очень большое число фактов, влияющих на результат, неполнота и приблизительность информации, которой располагает педагог, ограниченность времени для поиска и принятия решения делают точный расчет подчас просто невозможным, и интуитивное предвосхищение результатов оказывается даже точнее логических выкладок. Интуиция, педагогическое чутье с успехом заменяют опытному профессионалу логические рассуждения, позволяют с ходу увидеть правильное решение. Однако сама интуиция не может быть достаточно полно сформирована без умения анализировать, делать выбор, вскрыть и исправлять ошибки, критически оценивать результаты. Интуиция выступает элементом поискового механизма, который подготавливается к работе, запускается, контролируется и корректируется средствами логики [3].

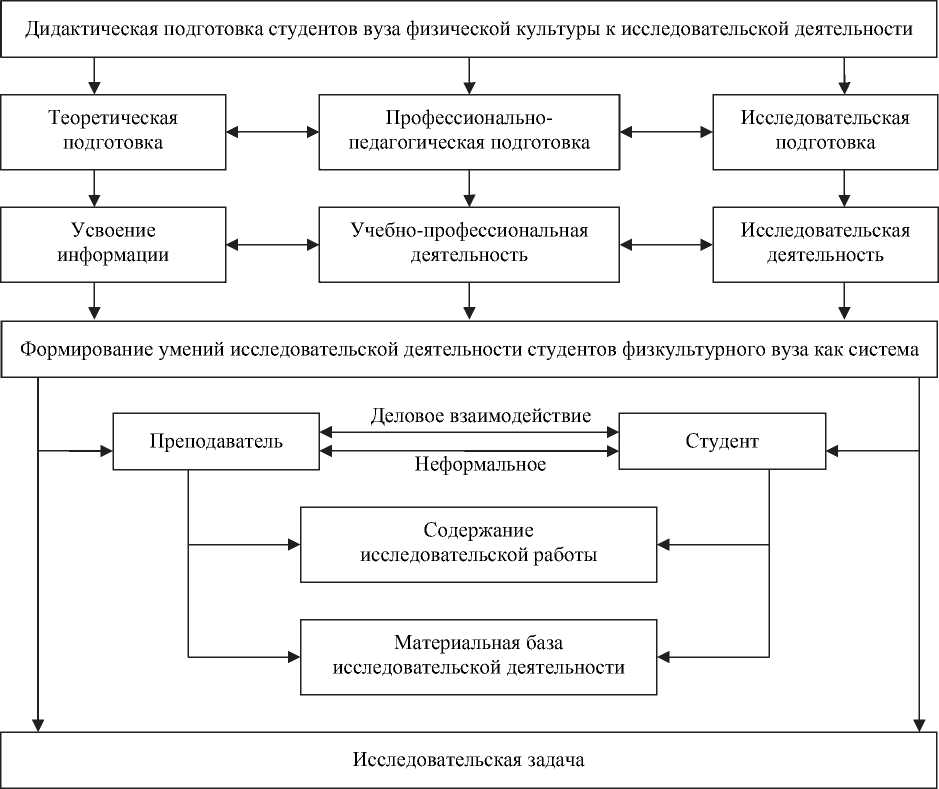

Анализируя проблему формирования исследовательских умений студентов вуза как систему, мы исходили из того, что ее компонентный состав идентичен составу дидактической системы, которую мы определяем как систему более высокого уровня. В этом смысле изучаемый процесс – не что иное, как ее подсистема, с той лишь разницей, что ее содержание и средства как компоненты уже «сняты», то есть функционируют в процессуальном плане. Обобщение приведенного описания процесса формирования умений исследовательской деятельности показано на рисунке.

Исследовательскую деятельность студентов и их дидактическую подготовку можно представить как процесс решения тех или иных задач, комплекс которых мы рассматриваем как учебно-исследовательское задание. Задача выступает одновременно и как объект, в нашем случае, исследовательской деятельности, и как средство педагогической организации исследовательской деятельности. При помощи исследовательской задачи прямо или косвенно задаются цель, условия и требования исследовательской деятельности обучающихся [6].

Схема соотношения системы и подсистем процесса формирования исследовательских умений студентов вуза

Таким образом, проблема формирования исследовательских умений напрямую зависит от способности студента к интуитивной деятельности.

В процессе научного поиска происходит синтез логики и интуиции, что, по нашему мнению, предполагает овладение комплексом специальных умений. К таким умениям можно отнести:

-

- умение видеть проблему и соотносить с ней фактический материал;

-

- умение выразить проблему в конкретных познавательных задачах;

-

- умение выдвинуть гипотезу и осуществить мысленное упреждение (антиципацию) действий;

-

- умение пользоваться логикой и переносом, комбинировать известные способы и создавать новые, искать альтернативу напрашивающемуся решению и др.

Необходимым качеством личности педа- гога-исследователя является его методологическая культура. Она выступает как важнейшая характеристика профессионализма и его системообразующий элемент. В содержание методологической культуры входят: методологическая рефлексия, способность к научному обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению теоретических положений, форм и методов познания, управления, конструирования.

Методологическая подготовка напрямую связана с умениями исследовательской деятельности. Это обусловлено тем, что студент как будущий исследователь нуждается в научном обеспечении. Термин «методологическое обеспечение» обозначает знание особого рода - о том, как сформировать тему исследования, поставить проблему, выдвинуть гипотезу, какой должна быть логика исследования и т. д. Умение пользоваться такими знаниями для планирования и корректировки собствен- ной научной работы выступает как обязательная часть профессиональной подготовки будущего исследования. При этом методологическая грамотность выступает как условие научного творчества.

Для современного выпускника университета крайне важно обладать способностью к рефлексии. В современной науке рефлексия рассматривается как универсальный способ анализа самого сознания, его возможностей в познании и в объективной оценке предметов и явлений действительности. М.А. Холодная дает расширенное понятие педагогической рефлексии, охватывающей весь педагогический процесс в целом с момента оценки педагогической ситуации и зарождения научной идеи, анализа целей и задач исследовательской деятельности, выбора средств и способов ее осуществления до момента достижения осознанного результата [10]. При этом подчеркивается возможность и роль рефлексии на этапе прогнозирования и моделирования исследовательской педагогической деятельности, что позволит будущему педагогу избежать большого количества фактических ошибок и утвердиться в поставленных задачах и целях либо изменить и откорректировать их на начальном этапе деятельности. Таким образом, одним из основных умений исследовательской деятельности будущего педагога вуза является способность осуществлять рефлексию прогнозируемого результата.

Список литературы Формирование исследовательских умений студентов вуза

- Анисимова В.А. Основы самообразовательной деятельности: учеб. пособие/В.А. Анисимова. -Челябинск: УралГУФК, 2012. -102 с.

- Анисимова В.А. Формирование готовности студентов физкультурного вуза к самообразовательной деятельности: метод. рекомендации/В. А. Анисимова. -Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2003. -40 с.

- Демин С.Н. Профессиональное совершенствование педагога в области научной работы/С.Н. Демин//Тульская школа. -2009. -№ 4. -С. 36-39.

- Марков М.Н. Теория социального управления/М.Н. Макаров. -М.: Прогресс, 2001. -269 с.

- Найн А.Я. Методика организации опытно-экспериментального исследования: задачи, опыт, апробация результатов: учеб. пособие/А.Я. Найн. -Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2004. -52 с.

- Найн А.Я. Развитие профессионально значимых качеств будущих специалистов физической культуры: учеб. пособие спецкурса по выбору/А.Я. Найн, В.А. Анисимова, О.Л. Назарова. -Челябинск: УралГУФК, 2009. -148 с.

- Немудрая Е.Ю. Формирование инновационных умений у будущего педагога физической культуры/Е.Ю. Немудрая//Актуальные проблемы управления качеством образования: сб. науч. тр. -Челябинск: УралГУФК, 2010. -Вып. 4. -С. 16-21.

- Сычкова Н.В. Воспитание творческого отношения к усвоению профессиональных знаний у студентов в исследовательской деятельности: метод. пособие/Н.В. Сычкова. -Магнитогорск: МаГУ, 2000. -40 с.

- Филиппов А.В. Вопросы психологии управления/А.В. Филиппов//Психологический журнал. -1993. -№ 4. -С. 17-30.

- Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования/М.А. Холодная. -Томск: ТГУ, 1999. -187 с.

- Широкова Л.П. Исследовательская деятельность студентов: пути формирования/Л. П. Широкова//Инновационная деятельность образовательного учреждения физкультурной направленности. -Ижевск: ИРПО, 2004. -С. 71-75.