Формирование эндотелиальной дисфункции при осложненном течении послеоперационного периода при уролитиазе

Автор: Бережной А. Г., Винник Ю. С., Дунаевская С. С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Урология

Статья в выпуске: 3 (73), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Мочекаменная болезнь - одно из наиболее распространённых заболеваний в мире, затрагивающее почти 3% населения, главным образом, лиц трудоспособного возраста от 40 до 50 лет, что и обусловливает актуальность всестороннего изучения этого заболевания. Целью исследования явилось изучение механизма формирования эндотелиальной дисфункции при осложненном течении послеоперационного периода у пациентов с уролитиазом. Материалы и методы. В исследование вошли 90 пациентов с мочекаменной болезнью, которым были выполнены оперативные пособия в отделении урологии Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Красноярска в период с 2017 по 2019 гг. Возраст пациентов, страдающих мочекаменной болезнью, в нашем исследовании составлял от 19 до 82 лет, при этом медиана по возрасту - 54 года [37; 69]. Результаты. Риск развития осложнений в послеоперационном периоде при мочекаменной болезни возрастает при увеличении показателей терминального и суммарного блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов и возрастания экспрессии лимфоцитов, активированных CD 31 и CD 38. Заключение. Пациентам с прогнозируемым риском развития осложнений в послеоперационном периоде необходим выбор тактики лечения и проведения терапии, направленной на профилактику развития осложненного течения заболевания.

Мочекаменная болезнь, осложнения, послеоперационный период, эндотелиальная дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/142226451

IDR: 142226451 | УДК: 616.617-003.7-089.878 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2020.2.96-102

Текст научной статьи Формирование эндотелиальной дисфункции при осложненном течении послеоперационного периода при уролитиазе

Мочекаменная болезнь продолжает занимать лидирующее место в повседневной практике врача-уролога. Актуальность проблемы изучения мочекаменной болезни обусловлена широкой распространенностью заболевания в мире (не менее 3% населения земного шара подвержены заболеванию), и тем фактом, что оно чаще встречается у лиц трудоспособного возраста 40–50 лет. По данным российских и зарубежных авторов, количество больных уролитиазом в мире колеблется от 4 до 10%, а показатель рецидивирования заболевания достигает 50% [1, 2]. В структуре урологического стационара данная нозология встречается у 40% пациентов, из которых до 70% больных доставляют в стационар в экстренном порядке [1–6].

Комплексная терапия уролитиаза зачастую начинается с консервативного лечения, направленного на устранение причины заболевания. Наиболее эффективной бывает терапия у пациентов, причиной заболевания у которых могут быть нарушения в питании. Напротив, менее эффективна терапия при наличии у пациентов аномалий мочевых путей, а также при рецидивирующих и запущенных формах заболевания. Патогенетическая терапия уролитиаза включает в себя проведение противовоспалительной, антиоксидантной, метаболической терапии и улучшение микроциркуляции в сосудистом русле органа. Однако радикальное лечение уролитиаза чаще всего возможно при использовании оперативных методов [7, 8].

В РФ ежегодно проводится примерно 200 тысяч операций у пациентов с уролитиазом, между тем в 18% случаев это высокотехнологичная медицинская помощь. Несмотря на усовершенствование методов и технологий хирургического лечения уролитиаза в современном мире, количество послеоперационных осложнений в структуре заболевания по-прежнему остаётся значимым, и по данным литературы, в зависимости от способа оперативного вмешательства и подходов к оценке тяжести осложнений, составляет от 10 до 25% [9, 10].

Течение осложненного послеоперационного периода при уролитиазе находит отражение в изменениях состояния эндотелия сосудистой стенки, обусловлен данный процесс дисрегуляцией систем поддерживающих гомеостаз. Следовательно, активированные эндотелиальные клетки продуцируют цитокины, активные формы кислорода, метаболиты арахидоновой кислоты, факторы активации тромбоцитов, оксид азота, эндотелин и другие биологически активные соединения, определяющие процессы воспаления и регенерации. Наличие обширной эндокринной активности у эндотелия позволило дать ему название «эндокринное дерево» [11, 12].

Эндотелиальная недостаточность определяется дисбалансом между продукцией вазодилатирующих, ангио-протективных, антипролиферативных факторов с одной стороны и вазоконстриктивных, протромбических, про- лиферативных факторов с другой стороны. В оценке дисфункции эндотелия между тем особое внимание следует уделить изучению данных маркеров: феномен блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов, наличие мембран высвобожденных микрочастиц в периферической крови и экспрессии клетками крови и эндотелиоцитами различных рецепторов [13–15].

Целью явилось изучение механизма формирования эндотелиальной дисфункции при осложненном течении послеоперационного периода у пациентов с уролитиазом.

Материалы и методы

В исследование вошли 90 пациентов с мочекаменной болезнью, у которых были проведены оперативные вмешательства в отделении урологии Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Красноярска в период с 2017 по 2019 гг. Возраст пациентов, страдающих мочекаменной болезнью, в нашем исследовании составлял от 19 до 82 лет, при этом медиана по возрасту составила 54 года [37, 69].

Диагноз был выставлен с помощью клинико-инструментальных данных. Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) была выполнена 21 пациенту, что составило 23,3%, также проводилась перкутанная нефролитолапаксия у 20 пациентов (22,2%), перкутанная мини-нефролитолапаксия была выполнена 32 больным (35,5%), уретероскопия, контактная литотрипсия была произведена 17 пациентам (19,0%). Консервативная терапия назначалась с учетом особенностей течения послеоперационного периода и согласно клиническим рекомендациям по лечению мочекаменной болезни.

Пациенты были разделены на три клинические группы: I группа (30 пациентов) с неосложненным течением послеоперационного периода, II группа (30 пациентов) послеоперационный период у которых осложнился развитием осложнений геморрагического характера, III группа (30 пациентов) послеоперационный период у которых осложнился развитием осложнений воспалительного характера.

Забор крови для оценки количества лимфоцитов и числа циркулирующих микрочастиц выполняли в до- и послеоперационном периоде. Оценку проводили в НИИ молекулярной медицины и патобиохимии ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ. Лимфоциты и микрочастицы выделяли по стандартному способу: центрифугированием гепаринизирoванной крови по градиенту плотности с внедрением среды Lympholyte H CL5010 изготовления «Cedarlane Laboratories Limited» (Канада), переносили на предметное стеклышко, накрывали покровным стеклом и незамедлительно микроскопировали. Подсчет проводили с использованием фазово-контрастной микроскопии (микроскоп Olympus BX–41 (Olympus, Япония)) (рис. 1, 2, 3).

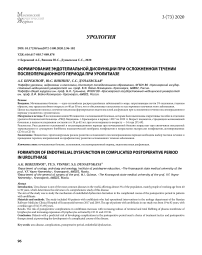

Рис. 1. Интактный лимфоцит периферической крови (слева — фазово-контрастная микроскопия на флуоресцентном микроскопе, оптическое увеличение х80, в центре и справа — конфокальная микроскопия с использованием красителя ядер клеток DAPI и фазово-контрастная микроскопия, оптическое увеличение х60).

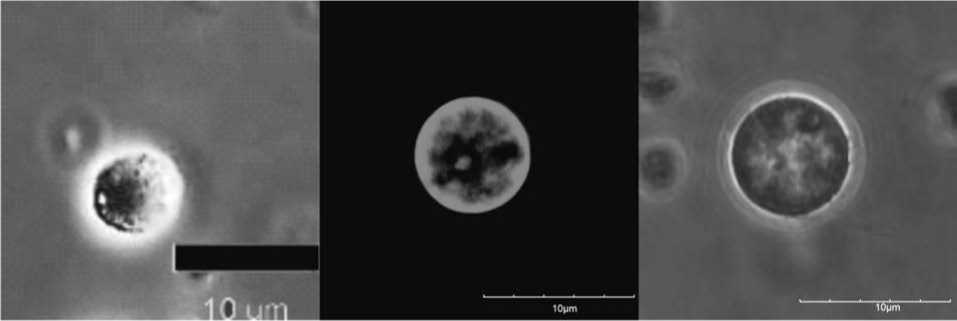

Рис. 2. Лимфоцит периферической крови в состоянии начального блеббинга (слева — фазово-контрастная микроскопия на флуоресцентном микроскопе, оптическое увеличение х80, в центре и справа — конфокальная микроскопия с использованием красителя ядер клеток DAPI и фазово-контрастная микроскопия, оптическое увеличение х60).

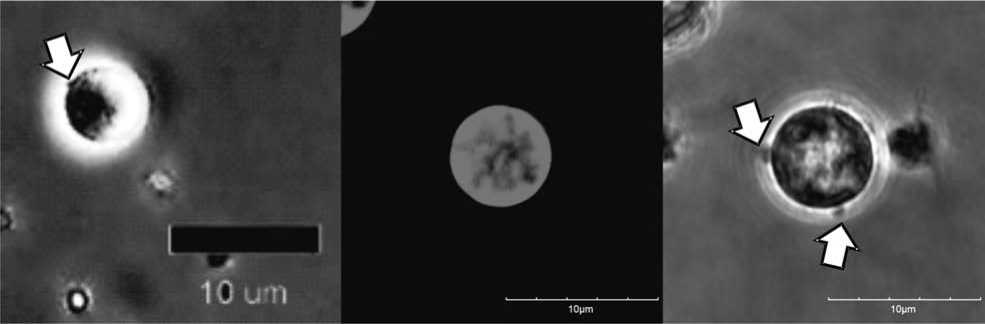

Рис. 4. Лимфоцит периферической крови в состоянии терминального блеббинга (слева — фазово-контрастная микроскопия на флуоресцентном микроскопе, оптическое увеличение х80, в центре и справа — конфокальная микроскопия с использованием красителя ядер клеток DAPI и фазово-контрастная микроскопия, оптическое увеличение х60).

Фенотипирование лимфоцитов проводилось методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью мышиных моно- клональных антител к молекулам различных CD-рецепторов лимфоцитов.

Полученные данные обработаны статистически. Характер распределения исследуемых величин оценивали на основании теста Шапиро-Уилкса. Исследуемые величины не соответствовали нормальному распределению. При характере распределения, отличном от нормального, описательная статистика представлена в виде медианы (Ме), 25 и 75 процентилей. Для выявления достоверных различий в группах применяли методы непараметрической статистики — критерии Манна-Уитни. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05. Статистический анализ данных проведен с помощью пакета анализа Ms Excel 10.0, программы Statistica for Windows 6.0., и программы SPSS Statistics V. 17.0. Результаты статистической обработки сведены в таблицы.

Результаты и обсуждение

Анализируя показатели численности блеббингирующих лимфоцитов в начальной стадии, было зафиксировано статистически незначимое увеличение показателя в клинических группах II и III до 6,13 [4,35; 7,67] и 5,97 [4,45; 6,94] соответственно, между тем в I клинической группе показатель соответствовал средним значениям группы контроля (5,27 [3,81; 7,23]). Известно, что в развитии эндотелиальной недостаточности важное значение имеет показатель терминального блеббинга, который характеризует необратимый процесс в клетке. У пациентов клинической группы I показатель был в пределах средних значений группы контроля и составил 2,67 [1,70; 4,08]. Однако в клинических группах II и III отмечалось значимое увеличение показателя терминального блеббинга (16,09 [13,87; 19,21]) и 9,45 [7,21; 12,34]. Следовательно, данная тенденция сохранялась при анализе данных суммарного блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов.

Количество свободных микрочастиц лимфоцитарного происхождения в периферической крови пациентов было статистически увеличено в клинической группе III и составляло 631 [423; 827]. Однако в I и II клинических группах уровень показателя не отличался от данных контрольной группы. Необходимо отметить наличие прямой зависимости уровня лимфоцитов в состоянии терминального блеббинга от наличия свободных микрочастиц лимфоцитарного происхождения.

При оценке уровеня экспрессии лимфоцитами CD 38 было установлено, что в I группе показатели достоверно не отличались от группы контроля (14,24 [11,32; 16,54]). Между тем, во II группе было зарегистрировано статистически значимое увеличение экспрессии лимфоцитами CD 38 (19,94 [17,35; 22,37]), а в III группе — 17,30 [15,45; 19,20]. Однако экспрессия лимфоцитами CD 31 была увеличена во всех клинических группах и составила 17,89 [15,35; 21,02], 35,08 [29,21; 41,40] и 25,50 [22,14; 28,31] соответственно (Таблица 1).

Таблица 1

Показатели эндотелиальной недостаточности у пациентов с уролитиазом в предоперационном периоде

В клинических группах численность лимфоцитов в состоянии начального блеббинга была увеличена (7,61 [4,79; 10,59], 9,26 [8,95; 11,54] и 15,92 [13,20; 17,01] соответственно). Показатель блеббингирующих лимфоцитов в терминальном состоянии был увеличен во всех трех клинических группах (8,55 [6,98; 12,04], 19,17 [12,95; 22,43] и 21,93 [17,67; 30,45] соответственно). В соответствии с этим показатель суммарного блеббинга возрос во всех клинических группах. При регистрации показателя присутствия циркулирующих микрочастиц наибольшее количество было зафиксировано у пациентов клинической группы II, 1050 [826; 1558]. Впрочем, статистически значимое увеличение показателя было также зарегистрировано в клинических группах I и III 796 [663; 852] и 835 [623; 1069] соответственно.

При анализе данных, полученных в послеоперационном периоде, было выявлено статистически значимое повышение экспрессии лимфоцитами CD 38, доминирующее в клинических группах II и III (26,14 [19,66; 31,60] и 25,09 [21,95; 28,34] соответственно). Аналогичная тенденция отмечалась при экспрессии лимфоцитами CD 31, со статистически значимым возрастанием показателя в клинических группах II и III (43,29 [31,18; 52,80] и 34,58 [31,21; 37,48] соответственно).

Это может указывать на развитие эндотелиальной недостаточности у пациентов с развитием осложнений в послеоперационном периоде. Впрочем, механизмы становления данного состояния различны. CD 31 принимает участие в адгезии лимфоцитов к сосудистой стенке, приводя к локализованному асептическому воспалению сосудистой стенки. CD 38 активирует лимфоциты, усиливая продукцию цитокинов, и запускает серию апоптических процессов в эндотелиоците (Таблица 2).

Таблица 2

Показатели эндотелиальной недостаточности у пациентов с уролитиазом в послеоперационном периоде

Парадокс возникновения блеббинга плазматической мембраны клеток, а также образование свободных микрочастиц лимфоцитарного происхождения состоит в том, что они принимают участие в патогенезе развития эндотелиальной недо- статочности [10]. Следовательно, блеббинг плазматической мембраны возможно считается пусковым механизмом активации эндотелиальной недостаточности, а свободные микрочастицы, имеющие активизированные рецепторы по отношению к эндотелиальным клеткам, оказывают значимое влияние на тяжесть данного состояния.

Таким образом, изучая факторы, формирующие эндотелиальную недостаточность у пациентов с осложненным течением послеоперационного периода при мочекаменной болезни, можно предположить, что они являются пусковыми точками развития данного состояния. В дальнейшем воздействие на данные факторы возможно позволит не только прогнозировать развитие осложнений, но и профилактировать его.

В данном исследовании выявлено, что при развитии послеоперационных осложнений определяется большое количество лимфоцитов в состоянии терминального блеббинга, а также увеличивается показатель наличия циркулирующих микрочастиц лимфоцитарного происхождения. Регистрируется повышение экспрессии лимфоцитами CD 38 и CD 31. Таким образом, блеббинг как начальная форма апоптоза является чувствительным маркером развития эндотелиальной дисфункции. Показатели начального и терминального блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов можно рассматривать как предикторы осложненного течения послеоперационного периода при уролитиазе.

Заключение:

У пациентов с уролитиазом в послеоперационном периоде развивается эндотелиальная недостаточность. Однако при развитии послеоперационных осложнений воспалительного или геморрагического характера механизм и выраженность межклеточной коммуникации в патогенезе формирования дисфункции эндотелия существенно отличается, что необходимо учитывать при проведении оперативного пособия и назначения патогенетической и симптоматической терапии в раннем послеоперационном периоде.

Список литературы Формирование эндотелиальной дисфункции при осложненном течении послеоперационного периода при уролитиазе

- Nicolle L.E. Urinary tract in geriatric and institutionalized patients. Current Opinion in Urology, 2002, 12 (1), рр. 51-55.

- Бережной А.Г., Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А. Возможности прогнозирования развития воспалительных осложнений послеоперационного периода у больных с мочекаменной болезнью. Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание, 2019. № 2. С. 109-113.

- Трапезникова М.Ф., Дутов В.В., Румянцев А.А., Туманян В.Г. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия в лечении уролитиаза дистопированных почек. Саратовский научно-медицинский журнал, 2011. № S2. Т. 7. С. 245-248.

- Журавлев В.Н., Данилов В.О., Баженов И.В., Берестецкий И.Е., Борзунов И.В., Вахлов С.Г., Макарян А.А. Перкутанная нефролитотрипсия: алгоритм действий при выявлении кровотечения из почечных сосудов. Уральский медицинский журнал, 2016. № 1 (134). С. 10-13.

- Малхасян В.А., Семенякин И.В., Иванов В.Ю., Сухих С.О., Гаджиев Н.К. Обзор осложнений перкутанной нефролитотомии и методов их лечения. Урология, 2018. № 4. С. 147-153.

- Россоловский А.Н., Чехонацкая М.Л., Захарова Н.Б., Березинец О.Л., Емельянова Н.В. Динамическая оценка состояния почечной паренхимы у больных после дистанционной ударно-волновой литотрипсии камней почек. Вестник урологии, 2014. № 2. С. 3-14.

- Жебентяев А.А. Консервативное лечение и дистанционная литотрипсия при лечении мочекаменной болезни. Вестник Витебского государственного медицинского университета, 2007. Т.6. № 3. С. 5-12.

- Дзеранов Н.К., Лыков А.В. Амбулаторная дистанционная литотрипсия - за и против. Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья, 2011. № 34. С. 74-75.

- Бова С.И., Бова Ф.С., Долятовский В.В., Рычева С.Б. Дистанционная литотрипсия как метод выбора лечения резидуальных конкрементов верхних мочевых путей. Саратовский научно-медицинский журнал, 2011. № S2. Т. 7. С. 125.

- Дутов В.В. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия: назад в будущее. РМЖ, 2014. № 29. Т.22. С. 2077-2086.

- Кондратьева Т.С., Бабинцева А.Ю. Оценка блеббингфеномена как метод диагностики степени тяжести диабетической полинейропатии. Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области, 2018. № 2(3). С. 98-102.

- Tixeira R., Phan T.K., Caruso S., Shi B., Atkin-Smith G.K., Nedeva C., Chow J.D.Y., Puthalakath H., Hulett M.D., Herold M.J., Poon I.K.H. ROCK1 but not LIMK1 or PAK2 is a key regulator of apoptotic membrane blebbing and cell disassembly. Cell Death Differ., 2020, 27(1), рр. 102-116.

- Obeidy P., Ju L.A., Oehlers S.H., Zulkhernain N.S., Lee Q., Galeano Niño J.L., Kwan R.Y., Tikoo S., Cavanagh L.L., Mrass P., Cook A.J., Jackson S.P., Biro M., Roediger B., Sixt M., Weninger W. Partial loss of actin nucleator actin-related protein 2/3 activity triggers blebbing in primary T lymphocytes. Immunol Cell Biol., 2020, 98(2), рр. 93-113.

- Мороз В.В., Салмина А.Б., Фурсов А.А., Михуткина С.В., Линев К.А., Манторова Н.С., Шахмаева С.В., Ольховский И.В., Исаков И.В. Роль мембранных высвобожденных микрочастиц в патогенезе системного воспалительного ответа. Вестник Российской академии медицинских наук, 2010. № 4. С. 3-8.

- Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А., Деулина В.В. Микрочастицы лимфоцитарного происхождения - патогенетический маркер некротизирующего панкреатита. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2019. № 5 (165). С. 84-90.