Формирование этнической толерантности в воинских коллективах

Автор: Коваль Петр Ростиславович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается возможность создания и поддержания в воинских коллективах среды, формирующей толерантность военнослужащих путем внедрения различного опыта взаимодействия между ними и толерантного стиля руководства подразделениями.

Воинский коллектив, этническая толерантность, управление, толерантная воспитательная среда, толерантная личность военнослужащего

Короткий адрес: https://sciup.org/170166697

IDR: 170166697

Текст научной статьи Формирование этнической толерантности в воинских коллективах

Т рансформация российского общества, связанная с его расширяющейся интеграцией в мировое сообщество, а также продолжающиеся процессы формирования современного облика Вооруженных сил РФ позитивно влияют на укрепление согласия и этнической толерантности как в обществе, так и в воинских коллективах.

Под этнической толерантностью, прежде всего, принято понимать терпимость, которая является основой взаимопонимания, солидарности этнических групп и предполагает их активную коммуникативную позицию без навязывания определенной точки зрения. Энциклопедический словарь «Психология общения» утверждает, что толерантность этническая – это в т.ч. «1) свойство этнической общности или отдельного ее представителя, характеризующееся готовностью признать и принять легитимность культуры, традиций, ценностей, поведенческих и коммуникативных моделей, образа жизни других этносов; 2) направленность этнического сознания на признание и уважение ценности и самоценности человека, его потребностей и прав»1.

КОВАЛЬ Петр Ростиславович – соискатель кафедры социологии Военного университета МО РФ; помощник начальника учебнометодического отдела Военного учебно-научного центра

В то же время в социальной жизни современного российского общества, характеризующейся возрастающей фрустрацией, в результате постоянных преобразований и потрясений последних лет наметились следующие тенденции.

-

1. Кризис ценностных ориентаций, обессмысливание традиционных нравственных устоев. Распад существовавших представлений о высших целях делает невозможной для человека идентификацию самого себя с декларируемыми целями и ценностями социальной жизни. Этническая толерантность воспринимается россиянами как отстраненная характеристика общества, которая не имеет тесной связи с повседневной практикой.

-

2. Меркантилизация ценностных ориентаций. Эта тенденция особенно характерна для личного состава Вооруженных сил РФ, проходящего службу по призыву. Несмотря на проводимые государством реформы по оптимизации численности Вооруженных сил РФ, перевооружению, повышению денежного содержания, улучше нию жилищ ных условий, на практике эти меры не принесли ожи-

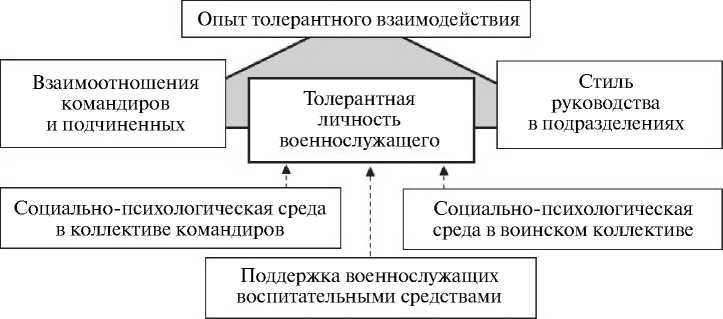

Рисунок 1 . Формирование толерантной личности военнослужащего

-

3. Обширная культивация продуктов массовой культуры, пропагандируемая на государственном, региональном и личностном уровнях. Ценности массовой культуры ориентированы на удовлетворение исключительно личностных (едва ли не витальных) потребностей, а также на достижение жизненного комфорта за счет нонконформизма в отношениях с окружающими. Их навязывание личности основывается на мифотворчестве и нравственном нигилизме, что делает невозможным формирование и развитие этнической толерантности в сознании и поведении.

даемого эффекта. Меркантилизация ценностных предпочтений выросла именно из-за снижения реализации ожиданий материально-бытового характера.

Все это отражается в сознании военнослужащего не как составные элементы единой системы, а как ее мозаично разбросанные части, которые образуют нелогичные, неустойчивые соединения. В этой связи потребность в утверждении и реализации этнических толерантных установок значительно возрастает. Непрерывное и эффективное управление социальными процессами, протекающими в воинских коллективах, составляет важнейшую предпосылку успешного решения поставленных перед Вооруженными силами России задач.

Проблемы формирования этнической толерантности в воинских коллективах волновала военных ученых еще в начале прошлого века. Особо ярко это прослеживается в деятельности М.И. Драгомирова, выдающегося специалиста в области военного обучения и воспитания, который указывал на необходимость воспитания в солдатах чувства взаимной выручки, несмотря на различия в происхождении и в религиозных убеждениях.

Зарубежными военными исследователями был сделан весомый вклад в исследование толерантных позиций в воинских коллективах. Исследование, проведенное большой группой американских социологов и психологов под руководством С. Стауффера и опубликованное в работе «Американский солдат», считается классикой социологической мысли XX в.

Институциональное формирование этнической толерантности у кадровых военнослужащих происходит при обучении курсантов с полной военноспециальной подготовкой, обучении офицеров с высшей военной оперативнотактической подготовкой, а также при прохождении службы на конкретных военных должностях в войсках. Для успешной реализации целенаправленной деятельности по формированию этнической толерантности органами военного управления создается и поддерживается толерантная воспитательная среда, которая включает в себя такие элементы, как толерантная личность военнослужащего; комплекс формирующих этническую толерантность установок в военной организации; технологии формирования этнической толе-рантности1.

Формирование толерантной личности военнослужащего включает в себя 3 детерминированные подсистемы и взаимосвязанные элементы (см. рис. 1).

Опыт толерантного взаимодействия военнослужащих включает в себя как дослужебный опыт, так и опыт, приобретенный во время прохождения военной службы. Дослужебный опыт толерантного взаимодействия подвергается трансформации в условиях существования в институте военной службы, что является основанием внутриличностных конфликтов и противоречий. Деятельность органов военного управления должна быть направлена на максимизацию позитивного опыта толерантного взаимодействия военнослужащих внутри воинских коллективов с целью снижения негативного опыта, полученного до поступления на военную службу.

Положительные толерантные взаимоотношения командиров и подчиненных выражаются в равноправном отношении ко всем военнослужащим вне зависимости от их национальной принадлежности. Выделение командирами и начальниками военнослужащих, принадлежащих к конкретной национальности, с позиций давления или дополнительного поощрения не характеризует взаимоотношения командиров и подчиненных как положительные. Деятельность органов военного управления должна быть направлена на поддержание механистической модели организационного взаимодействия, которая характеризуется безличностью в формальной организации военной службы, развитой организованной поддержкой, высокой специализацией, формализацией и стандартизацией, безличным выполнением обязанностей1.

Стиль руководства в воинских подразделениях должен сочетать в себе качественное, строгое и точное выполнение служебных задач, а также деятельность, направленную на удовлетворение потребностей военнослужащих. Полярные состояния стиля руководства в воинских коллективах, когда управление направлено на удовлетворение потребностей военнослужащих в ущерб выполнению служебных задач, исключаются. Для поддержания толерантной воспитательной среды наи- более приемлемыми стилями руководства являются командное руководство, авторитарное руководство и производственнокомандное управление2.

Командное руководство. Благодаря усиленному вниманию к военнослужащим и эффективности, командир добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются к целям военной организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокое качество выполняемых служебных задач. Такая позиция характеризует тип военного руководителя, который одинаково бережно относится как к подчиненным, так и к военной службе. Наилучшим способом повышения качества выполнения служебных задач считается активное вовлечение военнослужащих управленческого звена в процесс принятия решений. Это позволяет повысить удовлетворенность трудом всех военнослужащих.

Авторитарное руководство . Командир заботитсяобэффективностивыполняемых служебных задач, но обращает мало внимания на моральный настрой подчиненных. Руководитель воинского коллектива считает, что деятельность, направленная на подчиненных, является проявлением мягкотелости и ведет к посредственным результатам. Качество управленческих решений, по мнению авторитарного руководителя, не зависит от степени участия подчиненных в его принятии. При таком стиле руководства часто отсутствует прямая связь и взаимопонимание, сохраняется лишь удовлетворительный уровень дисциплины.

Производственно-командное управление . Командир достигает приемлемого качества выполнения задач, находя баланс эффективности и хорошего морального настроя. Эта позиция характеризует тип руководителя, который умело сочетает заботу о подчиненных с заботой о выполнении задач военной службы. Положительными чертами руководителей такого типа являются постоянство, заинтересованность в успехе начинаний, нестандартность мышления.

В условиях реформирования Вооруженных сил и придания им современного облика работа с личным составом, особенно проходящим военную службу по призыву, подверглась преобразованиям. Были сокращены должности военных воспитателей, психологов, офицеров по профилактике правонарушений; часть этих функций была передана гражданским специалистам. Возникли проблемы, связанные с отсутствием специального военного образования у гражданских специалистов, низкой оплатой груда гражданского персонала, в силу чего многие должности остаются вакантными. Существенное значение имеют и условия дислоцирования многих воинских частей, которые чаще всего не являются привлекательными для гражданских специалистов. Исходя из этого, стиль руководства в воинском коллективе предполагает увеличение его авторитарной составляющей. Для поддержания толерантности деятельность органов военного управления должна быть направлена на укрепление тенденций перехода от административного стиля управления к производственно-командному.

Исследование, проведенное в 2012 г. среди военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, позволило выявить главное противоречие – между усиливающимся уровнем этнической интолерант-ности, с одной стороны, и повышенной потребностью в этнически толерантном сплоченном воинском коллективе – с другой. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы.

-

1. Военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ понимают сущность этнической толерантности и признают ее необходимость, но лишь в силу стремления к успешному выполнению ими своих обязанностей. При этом этническая толерантность не рассматривается как ценность.

-

2. Работа с личным составом по повышению сплоченности воинских коллективов в Сухопутных войсках ВС РФ крайне востребована, однако специалистов воспитательного профиля, способных успешно реализовать воспитательные технологии для получения необходимых результатов, недостаточно.

-

3. Внутренние и внешние факторы обусловливают формирование этнически толерантных позиций у военнослужащих Сухопутных войск ВС РФ эффективнее, чем институциональное воздействие.

-

4. Между этническими группами в воинских коллективах наблюдается социальная дистанция при высоком стремлении к этнической обособленности на фоне взаимного выполнения служебных задач в условиях вынужденного взаимодействия.

Таким образом, формирование этнической толерантности в воинских коллективах становится ведущим условием их сплоченности, что является необходимым условием успешного выполнения учебных и служебно-боевых задач.