Формирование коммуникативной компетентности и коммуникативной самоэффективности как "soft skills" будущих специалистов

Автор: Пасечкина Татьяна Николаевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Как часто мы используем слова «компетентность», «компетентный специалист», «эффективный сотрудник». Но что преподаватели высшей школы вкладывают в эти понятия, готовя обучающихся к будущей профессии? Несмотря на большое количество имеющихся в научной литературе определений, многие исследователи компетентность связывают с образованностью, с проявлением необходимых знаний и опыта, с эффективностью и безошибочностью выполнения деятельности. Однако часто упускается из виду тот факт, что не сами знания, умения, личностные качества и способности, а прежде всего представление о собственной компетентности есть мощное мотивационное условие, которое определяет поведение человека в конкретной ситуации, особенно в ситуации неопределенности. В связи с этим особую актуальность в настоящее время приобретает способность человека самостоятельно определять свои возможности, справляться с специфическими и сложными заданиями и оказывать влияние на эффективность деятельности как в целом (самоэффективность будущего специалиста), так и в процессе коммуникации (коммуникативная самоэффективность будущего специалиста). Цель статьи - изучить взаимосвязь понятий «коммуникативная самоэффективность» и «коммуникативная компетентность» и педагогические условия их формирования у обучающихся вуза. Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных ученых, признанных научным сообществом, и опыта профессиональной подготовки обучающихся вуза в его коммуникативном аспекте. Результаты. Выявлена взаимосвязь коммуникативной компетентности и коммуникативной самоэффективности. Обозначена авторская позиция в понимании сущности коммуникативной самоэффективности и ее содержательных характеристик. Представлены некоторые результаты исследования, позволяющие говорить об актуальности формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. Рассмотрены педагогические условия для организации такой работы. Особое внимание обращено на изменение позиции современного педагога. Заключение. Представленные в статье идеи позволяют рассмотреть профессиональную подготовку обучающихся вуза в ее коммуникативном аспекте под особым углом. Автор убежден, что работа по формированию таких необходимых для современного специалиста «soft skills», как коммуникативная компетентность и коммуникативная самоэффективность, является одной из важных задач высшего образования, поскольку прежде всего они помогают человеку быть успешным на рабочем месте [Ковчина и др., 2017, с. 44-46]. Кроме того, в настоящее время особенно очевидна чрезмерная увлеченность обучающихся виртуальной коммуникацией в ущерб реальной, что, в свою очередь, ведет к межличностному отчуждению, своеобразной «социальной самоизоляции», неумению эффективно взаимодействовать с другими в различных ситуациях, особенно в процессе решения профессиональных задач.

Коммуникативная самоэффективность, коммуникативная компетентность, формирование коммуникативной самоэффективности будущих специалистов

Короткий адрес: https://sciup.org/144161776

IDR: 144161776 | УДК: 378 | DOI: 10.25146/1995-0861-2019-47-1-135

Текст научной статьи Формирование коммуникативной компетентности и коммуникативной самоэффективности как "soft skills" будущих специалистов

DOI:

П остановка проблемы. В настоящей статье рассмотрены точки зрения ученых на понятия «коммуникативная компетентность» и «коммуникативная самоэффективность».

Цель статьи – выявить взаимосвязь данных феноменов; обратить внимание на опорные точки процесса формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза как важного компонента успешного овладения ими коммуникативной компетентностью; обосновать актуальность данной работы.

Все чаще в научной и публицистической литературе, в средствах массовой информации говорится о том, что в ближайшем будущем мир окажется на порядок сложнее, чем тот, к которому мы привыкли. Этот мир описывается термином VUCA (v - volatility - нестабильность, u - uncertainty - неопределенность, c – complexity – сложность, a – ambiguity - неоднозначность). Это приведет к появлению нового класса сложных задач, которые придется решать человечеству, и, как следствие этого, изменятся цели и задачи высшего образования [Лошкарева и др., 2017, с. 39]. Отмечается, что новые рабочие места и новые сферы деятельности будут возникать в тех областях, где требуется персонализированный подход к производству продукта или оказанию услуги, где задачи относятся к высшим когнитивным уровням (способность анализировать, синтезировать, критически мыслить, выносить самостоятельные суждения, создавать новое), требуют эмоциональной вовлеченности, ориентированы на реализацию творческого потенциала. В то же время указывается, что в ответ на рост роботизации, цифровизации и перехода значимой части общения в виртуальную среду усиливается потребность в человеческом контакте, во взаимодействии с другим человеком [Лошкарева и др., 2017, с. 58–59]. Еще раз подчеркнем, не вызывает сомнения тот факт, что коммуникативная составляющая является одной из важнейших в системе профессиональной подготовки будущих специалистов.

Методологию исследования составили: идеи компетентностного подхода в педагогике высшей школы (В.А. Адольф, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и другие), основы социально-когнитивной теории личности (А. Бандура, Д. Уотсон, Р. Тарп и другие), идеи деятельностного подхода в педагогическом образовании (А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, В.В. Сериков и другие), научные работы Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.А. Леонтьева, А.А. Максимовой, Б.Т. Парыгина, А.В. Петровского, посвященные изучению процесса общения и коммуникации.

Обзор научной литературы свидетельствует о том, что исследователи по-разному характеризуют коммуникативную составляющую профессиональной подготовки будущих специалистов, делая свои акценты в раскрытии ее содержания. Так, анализируя психологопедагогическую литературу, находим следующие подходы к пониманию коммуникативных характеристик личности: «коммуникативная компетентность» (Ю.М. Жуков, В.И. Каш-ницкий, Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко и другие); «коммуникативные способности» (Г.С. Васильев, А.А. Леонтьев); «коммуникативный потенциал» (Ю.Н. Емельянов, Р.А. Максимова, В.В. Рыжов); «коммуникативный мир личности» (В.И. Кабрин); «коммуникативная культура личности» как совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих целенаправленное и эффективное межличностное взаимодействие на основе адекватного выбора и использования средств общения, а также умения прогнозировать воздействие высказываний на собеседников, извлекать информацию в условиях устной и письменной коммуникации (Г.М. Андреева, В.Н. Белкина, О.В. Гусевская, М.Г. Криулева и другие). Некоторые исследователи также вводят термин «коммуникативность личности» (Ю.О. Галу-щинская, Ю.Л. Ханин, В.Д. Ширшов и другие).

Таким образом, в научной литературе встречаются различные понятия, находящиеся в одном семантическом поле с исследуемыми нами: «коммуникативный потенциал», «коммуникативная способность», «коммуникативность личности», «умение общаться», «навыки общения», «коммуникативные умения» и другие.

Применительно к современной образовательной практике, реализуемой в рамках системно-деятельностного подхода, более употребляемым является понятие «коммуникативная компетентность». А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова под коммуникативной компетентностью понимают знания содержания различных форм межличностного общения, методов психологических воздействий, особенностей их применения [Деркач и др., 2000]. А. Дорофеев считает, что коммуникативная компетентность – это

подготовленность, т.е. владение родным и иностранным языками, коммуникативной техникой и технологией, умение вести дискуссию, мотивировать и защищать свое решение [Дорофеев, 2005, с. 31]. Н.В. Шкроб отмечает, что это интегративное качество личности, способность применять совокупность знаний, умений и межличностного опыта личности, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими путем решения различных коммуникативных задач. При этом ученый четко и подробно прописывает содержание личностного, когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов профессионального взаимодействия специалистов [Шкроб, 2018, с. 65–69].

Очевидно, что для разных профессий существует свой «набор» коммуникативных умений, формированию которых следует уделять особое внимание на этапе профессиональной подготовки [Кириллова, Шкерина, 2011, с. 129–131]. Так, к особенностям коммуникативной составляющей специалистов МЧС можно отнести следующие: уравновешенность, коммуникативное самообладание в критических ситуациях; способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми; предрасположенность к преодолению коммуникативных барьеров; способность располагать к себе людей, вызывать у них доверие, найти нужный тон, целесообразную форму общения в зависимости от психологического состояния и индивидуальных особенностей собеседника [Марьин, 1998]; умение оказывать психологическое воздействие на пострадавшего, предотвращать панические настроения и брать на себя роль лидера, согласовывать свою деятельность с работой других спасателей, быть готовым к взаимопониманию, выражению сострадания; владение терминологией [Учебник спасателя, 2002, с. 169]; способность к креативности в процессе профессиональной деятельности; умение выстраивать связное высказывание своих мыслей в условиях чрезвычайных ситуаций; способность своевременно обратиться к коллегам за разъяснением профессиональных вопросов, вести беседу в рамках типичной профориентационной сферы общения [Илюшина, 2011, с. 83]. Однако ключевым в понимании коммуникативной компетентности относительно любой профессиональной сферы является умение активно слушать (то есть понимать, что хочет сказать собеседник) и ассертивно говорить (то есть говорить уверенно, убедительно, в дружелюбной и прямой манере). При этом главными для специалиста становятся такие качества, как профессионализм, порядочность, этичность, коммуникабельность и другие.

Анализируя разные подходы к трактовке понятия «коммуникативная компетентность», в том числе в профессиональном контексте службы МЧС, приходим к выводу, что часть исследователей понимают рассматриваемый феномен более узко, как совокупность знаний, умений, навыков, некоторого опыта деятельности (Ю.И. Емельянова, Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко, Л.Д. Столяренко и др.). Именно такой подход чаще находит отражение в образовательной практике вузов. Другие исследователи обращают внимание на еще очень важный, с нашей точки зрения, компонент: субъективное отношение человека к осуществляемой коммуникации, уверенность в себе, мотивация к качественному осуществлению коммуникации, что реализуется в обращенности человека к внутренним ресурсам, возможностям выбора средств и построения определенной стратегии коммуникации. Это, в свою очередь, обусловлено самоэффективностью личности.

Ученые, занимавшиеся вопросами становления и формирования самоэффективности (А. Бандура, М.И. Гайдар, С.Н. Гончар, Дж. Капрара, В.Н. Кобец, Р.Л. Кричевский, В.Г. Ромек, Д. Сер-вон, А. Стайкович и другие), доказали, что именно представление о собственной компетентности, а не сами знания, умения, личностные качества и способности есть мощное мотивационное условие, которое определяет поведение человека в конкретной ситуации, в том числе в ситуации профессионального общения, то есть самоэффективность заключается в том, насколько компетентным и уверенным чувствует себя человек, осуществляя какую-либо деятельность. Отсутствие этой уверенности у человека нивелирует его готовность действовать, особенно в трудных ситуа- циях, в ситуациях неопределенности. Самоэффективность влияет на настойчивость в достижении целей. Люди, которые считают себя не способными добиться успеха, чаще представляют себе неудачный результат и не стараются его достигнуть, пытаются избегать сложных задач, они уверены, что не способны справиться с ними, сосредоточиваются на собственных недостатках и прошлых неудачах. В отличие от них люди, которые верят в свою эффективность, осознанно прикладывают усилия для решения жизненных задач, рассматривают сложные проблемы как задачи, которые обязательно будут решены, проявляют глубокий интерес к деятельности, которой занимаются, быстрее оправляются от неудач. Люди, обладающие высоким уровнем самоэффективности, ставят перед собой адекватные цели умеренного уровня сложности, в то время как люди с равным уровнем способностей, но с низким уровнем самоэффективности предпочитают цели низкого уровня сложности [Бандура, 2000]. Р.Л. Кричевский отмечал, что самоэффективность – это одна из важнейших личностных составляющих человеческой активности, связанной с созидательным, творческим началом, способностью личности контролировать ситуации своей жизни, мобилизовать наличный психологический потенциал для достижения поставленных целей, подчинять себе ход жизненных событий, а значит, быть эффективным в определенной деятельности [Кричевский, 2001, с. 47–52]. По мнению Д.А. Леонтьева, коммуникативная самоэффективность – это некий феномен самосознания, позволяющий человеку постоянно рефлексировать, обдумывать прежний опыт осуществления коммуникации для повышения своей коммуникативной компетентности [Леонтьев, 2003]. Ряд исследователей говорят о коммуникативной самоэффективности как об уверенности в умении участвовать в дискуссиях [Anderson et al., 2016], как о необходимой составляющей устной и письменной научной коммуникации [Cheryl, 2015]. В современных исследованиях обращается внимание на взаимосвязь коммуникативной самоэффективности и личностных черт, а также гендерных особенностей индивида [Boyle et al.,

2018; Rivers, Ross, 2018; Белых, 2015; Майрамян1, 2016]. G.M. Hodis и F.A. Hodis отмечают, что при специально организованной работе убеждения студентов относительно своей коммуникативной самоэффективности усиливаются, при этом важны активность самих обучающихся, их ориентированность на собственный прогресс, четкость предъявляемых к ним требований, поддержка со стороны преподавателя, положительная оценка усилий обучающихся [Hodis, 2012].

Результаты исследования. Анализ работ ученых позволил нам осмыслить понятие «коммуникативная самоэффективность» в целом и применительно к деятельности будущих специалистов пожарно-спасательных служб (рис. 1). Данный феномен, с нашей точки зрения, следует рассматривать как представления будущих специалистов о собственных эффективных коммуникативных действиях, как уверенность в достижении положительного результата в различных, в том числе нетипичных, ситуациях взаимодействия и как готовность реализовывать это коммуникативное взаимодействие.

Таким образом, в структуре рассматриваемого понятия выделяем когнитивный, аффективный и деятельностный компоненты. Такое понимание определяет подходы к организации целенаправленной работы по формированию коммуникативной самоэффективности будущих специалистов.

Применительно к теории и практике высшего образования, отметим, что коммуникативная самоэффективность как субъективное представление будущего специалиста о своей компетентности в сфере делового общения соотносится, прежде всего, с личными стандартами и целями коммуникативной деятельности; представлениями о себе, об уровне своей коммуникативной компетентности; собственными представлениями о необходимом уровне коммуникативной компетентности в сфере профессиональной деятельности. Коммуникативная же компетентность как некое объективное представление об обладании будущим специалистом коммуника-

тивными умениями, способностями, опытом соотносится с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; требованиями профессионального стандарта; требованиями и функциями занимаемой должности. Поэтому формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов связано с овладением ими коммуникативными компетенциями в соответствии с требованиями профессии: лингвистической, речевой, компенсаторной, социолингвистической, социокультурной, социальной, а также с расширением опыта применения своих коммуникативных компетенций. В процессе же

позитивные представления о собственных коммуникативных умениях и возможностях убеждения в своей достаточной компетенции относительно темы pas говора уверенность в своей коммуникативной компетентности: способности использовать подходящие коммуникативные стратегии и тактики в соответствии с конкретной ситуацией, в том числе и в чрезвычайной ситуации уверенность в способности управлять своим эмоциональным поведением и регулировать эмоциональное состояние партнера по общению формирования коммуникативной самоэффективности будущих специалистов акцент необходимо делать на актуализации и развитии их рефлексивных способностей; углублении их представлений о своих коммуникативных способностях и возможностях; повышении уверенности в себе; укреплении реалистичной самооценки и позитивного самоотношения обучающихся к своим коммуникативным возможностям; на преодолении коммуникативных барьеров; отборе содержания и форм работы, связанных с выполнением более трудных, нестандартных заданий; стремлением выполнить начатое до конца, а в случае неудачи пробовать снова.

демонстрация: способности грамотного ведения беседы на профессиональные темы; умения отстаивать свою точку зрения с нспользованнем н eonровержимых аргументов; креативности при решении деловых вопросов; владения профессиональными терминами и способности устанавливать значения неизвестных терминов, в том числе пользуясь источниками на иностранном языке демонстрация: умения общаться в различных коммуникативных ситуациях; владение устной (в том числе публичной) и письменной речью, приемами владения доклада, беседы, дискуссии, в том числе в виртуальном пространстве и на иностранном языке; умения слушать: этики делового общения демонстрация: самообладания, выдержки, эмпатии, уважительного отношения к другим, отзывчивости: перцептивных умений; способности выстраивать связное высказывание в условиях чрезвычайной ситуации готовность к развитию коммуникативной самоэффективности

Рис. 1. Содержательные характеристики коммуникативной самоэффективности будущих специалистов МЧС

Fig. 1. Characteristics of communicative self-efficacy of future EMERCOM specialists

Очевидно, что коммуникативная самоэффективность и коммуникативная компетентность - это феномены, имеющие разную природу, но связанные и взаимообусловленные. Коммуникативная самоэффективность влияет на личностную готовность к коммуникативной деятельности в различных ситуациях, прежде всего в ситуациях неопределенности. Таким образом, коммуникативная самоэффективность является одним из компонентов успешного овладения коммуникативной компетенцией.

Вопрос формирования коммуникативной самоэффективности как когнитивного механизма, позволяющего человеку регулировать свое поведение, еще не является достаточно разработанным в психолого-педагогической литературе, особенно применительно к различным видам профессиональной деятельности. В образовательном процессе необходимо соблюсти ряд условий для того, чтобы формировать коммуникативную самоэффективность как личное убеждение человека в том, что он обладает необходимыми коммуникативными умениями, способностями, что может справиться с коммуникативными ситуациями неопределенности, выбрать правильную стратегию и способ коммуни-

Рис. 2. Результаты диагностики самоэффективности обучающихся

Fig. 2. Diagnostic results of students’ self-efficacy

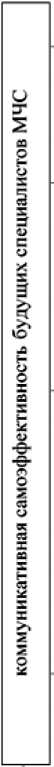

Проведенный анализ имеющейся практики, осмысление собственного опыта работы, изучение психолого-педагогической литературы позволили выделить ряд основных источников коммуникативной самоэффективности. Во-первых, сложившиеся личные представления о своих ком кации. Работа по формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза действительно заслуживает особого внимания, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования. Среди курсантов и студентов 1–2 курсов Сибирской пожарно-спасательной академии был проведен опрос на предмет самоэффективности, в котором приняло участие 123 человека [Краснорядцева и др., 2014, с. 38]. Анализ результатов показал, что чрезмерную уверенность относительно наличия у себя потенциальных способностей организовать и осуществить собственную деятельность, необходимую для достижения определенной цели, демонстрируют только 29 % курсантов, в сфере межличностного общения - 27,7 % курсантов; умеренно выраженную уверенность (средний уровень самоэффективности) в предметной деятельности проявляют 68 % испытуемых, в межличностном общении – 34,7 %; неуверенность в собственных силах, слабую убежденность относительно наличия потенциальных способностей организовать и осуществить собственную деятельности демонстрируют 3 % курсантов, в сфере же межличностного общения - 37, 6 % респондентов (рис. 2).

муникативных способностях и потребностях, ситуации, способах эффективной коммуникации в ней и соотнесение их с общепринятыми ценностями и нормами поведения. Такие представления складываются из анализа собственного опыта и опыта других, прежде всего значимых людей.

Во-вторых, способность настойчиво действовать для достижения поставленной цели и решения задач, в том числе в ситуациях неопределенности (владение способами деятельности, социальный опыт), что приводит к конкретному положительному результату и, соответственно, к вере в собственную эффективность и к дальнейшим конкретным действиям. В-третьих , поддержка окружающих (преподавателей, одногруппников) и самовнушение (владение приемами, техниками, активизирующими уверенность в себе, позволяющими бороться с коммуникативными барьерами, комплексами). Однозначным является и суждение специалистов МЧС (в опросе приняли участие 60 человек) о том, что необходимо готовить курсантов соответствующих вузов к коммуникативной самоэффективности, что в деятельности данных специалистов самоэффективность в целом определяет результативность их профессиональной деятельности.

Важным условием для формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся считаем изменение позиции преподавателя, который должен: обладать определенными коммуникативными качествами, уметь организовать совместную деятельность не только с обучающимися, но и с коллегами, уметь управлять деятельностью обучающихся, показать, «как уметь делать» [Полупан, 2017; c. 48; Адольф, Степанова, 2012, с. 58].

Требования к педагогическому процессу, направленному на формирование коммуникативной самоэффективности курсантов вузов МЧС, можно выразить следующим образом:

– осознание педагогами необходимости формирования коммуникативной самоэффективности у обучающихся, демонстрация высокого уровня сформированности своих коммуникативных навыков и коммуникативной самоэффективности в педагогической деятельности;

– участие в скоординированной системной работе профессорско-преподавательского состава по формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся;

-

- при формировании коммуникативной самоэффективности быть прежде всего партнером

для обучающихся, уметь обеспечить педагогически комфортную образовательную среду, создать ситуации успеха для каждого обучающегося, постоянно подкреплять достигнутый обучающимся результат личностного и профессионального роста в контексте формирования коммуникативной самоэффективности;

-

- ориентирование обучающихся на формирование коммуникативной самоэффективности через включение их в решение профессионально ориентированных заданий коммуникативного характера (прежде всего на занятиях по дисциплинам, имеющим выраженную коммуникативную направленность) [Игнатова, Пасечкина, 2018, с. 76–79; Pasechkina, 2019];

-

– предоставление обучающимся широкого спектра выбора коммуникативных практик в аудиторной и внеаудиторной деятельности;

-

- активизация коммуникативной деятельности обучающихся в образовательном процессе за счет включенности их в деятельность, основанную на творчестве и импровизации, использовании современных интерактивных образовательных технологий, применении разнообразных массовых открытых online-курсов;

-

– организация рефлексивной деятельности будущих специалистов по осознанному усвоению умений коммуникативной самоэффективности применительно к специфике профессиональной деятельности [Адольф, Журавлева, 2012, с. 21–26];

-

- учет особенностей современного поколения Z при организации работы по формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся.

В заключение еще раз отметим, что социально-педагогическое значение формирования коммуникативной компетентности, как и коммуникативной самоэффективности, не вызывает сомнения. Ведь высокая самоэффективность позволяет обучающемуся как будущему специалисту максимально раскрыть личностные возможности (потенциал), самореализоваться в определенном виде деятельности, также она связана с позитивным отношением к данной деятельности, ожиданием положительного результата и признанием его другими. Низкая само- эффективность связана с ожиданием неудачи, провала, неверием в собственные возможности, негативными эмоциями, что может приводить к отказу от действий в ситуациях неопределенности или же к пассивному копированию действий других людей.

Список литературы Формирование коммуникативной компетентности и коммуникативной самоэффективности как "soft skills" будущих специалистов

- Адольф В.А., Степанова И.Ю. Дидактика: от тактики передачи социального опыта к стратегиям достижения образовательных результатов // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2012. № 4. С. 57-61.

- Адольф В.А., Журавлева О.П. Развитие личностного потенциала студента в процессе профессиональной подготовки // Сибирский педагогический журнал. 2012. № 2.

- Бандура А. Теория социального научения. СПб.: Евразия, 2000. 218 p.

- Белых Т.В. Структура интегральной индивидуальности студентов с разным уровнем выраженности коммуникативной самоэффективности. М.: Мир науки, 2015. 70 p. URL: http://izd-mn.com/PDF/18MNNPM15.pdf

- Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала: учеб. пособие. М.: РАГС, 2000. 124 p.