Формирование коммуникативных способностей студентов на занятиях литературы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Автор: Симонова Валентина Ивановна

Журнал: Вестник профессионального образования.

Статья в выпуске: 4 (11), 2019 года.

Бесплатный доступ

Данная учебно-методическая статья представляет собой комплекс материалов по методике преподавания литературы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в аспекте воспитания гражданской позиции молодежи. Представленные в учебно-методической статье материалы являются обобщением опыта педагогической деятельности преподавателя Симоновой В.И.В статье рассмотрены вопросы реализации возможностей формирования коммуникативных способностей студентов на занятиях литературы в образовательных учреждениях СПО.

Коммуникативные способности, исследовательский поиск истины, эвристическая беседа, проблемные вопросы с элементами диспута, встреча в мастерской художника, экскурс в сокровищницу литературы, проблемная ситуация, ассоциативное мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/15018077

IDR: 15018077

Текст научной статьи Формирование коммуникативных способностей студентов на занятиях литературы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

За последние десятилетия многое изменилось в образовании. Сегодня, пожалуй, редко можно встретить такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать свой урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали охотно, творчески, стремясь познавать предмет с максимальной для каждого отдачей? И это не случайно: меняется жизнь и со стремительным развитием общества, появлением ранее не существующих технологий, требования к образовательной системе не могут оставаться прежними. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к образованию. Сегодня основной целью обучения является не только накопление учеником определённого объема знаний, умений, навыков, но и подготовка его к самостоятельной образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность не столько учителя, сколько самого ученика. Поэтому именно цели воспитания творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современной образовательной системы. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».

Такие возможности и перспективы открываются перед учителем, преподающим любой предмет, но именно учитель литературы должен позаботиться о том, чтобы выпускники школы, техникума, колледжа хорошо овладели как письменной, так и устной речью. А для этого нужно «открыть уста детей», предоставить им возможность свободно говорить и писать о том, что их волнует, интересует, поддержать стремление ребят к самовыражению через слово.

Каждому преподавателю литературы никогда не нужно забывать, что литература – это урок словесности. Достаточно вспомнить широко известное выражение «Вначале было слово», чтобы всерьез задуматься, насколько велика сила СЛОВА. Словом, можно ранить, словом можно убить, но ведь словом можно и ободрить, и вдохновить, и даже воскресить.

Наверное, многие считают, что литература в рамках учебного процесса – это второстепенный предмет, предмет – болтовня, поэтому не обязательно ему уделять такое уж большое внимание. Я хочу поспорить с этим несправедливым утверждением. Пожалуй, далеко не каждый задумывается о том, что слово – самое мощное оружие на земле. Вы спросите: «А при чем здесь занятия по литературе?» Отвечу: «Именно на занятиях литературы наши дети учатся не просто говорить, а говорить вдумчиво, грамотно, красиво, высказывать логически обоснованные мысли, а значит, анализировать ту информацию, которую предоставляет им окружающий мир». Человек, постигший науку правильного и грамотного общения, может многого достичь в жизни, поэтому главный экзамен по литературе для каждого из нас – это сама жизнь.

Мой педагогический опыт достаточно продолжительный: за плечами десятилетия преподавательской деятельности в сфере профессионального образования, и за эти долгие годы работы я пришла к выводу, что основная цель, которую я должна реализовать на своих занятиях по литературе, – это формирование коммуникативных компетенций у студентов. В специфике работы преподавателя литературы СПО есть свои преимущества, и в то же время она требует от него несколько иного подхода к изучению предмета. Ведь вчерашние 9-классники, хотя и имеют немалый запас знаний по литературе, в силу своего возраста и небогатого жизненного опыта получили лишь начальные навыки ассоциативного восприятия художественного текста. Основная же работа по формированию таких навыков выпадает на долю педагогов, преподающих литературу в 10–11 классах или же в образовательных учреждениях СПО.

Некоторые ошибочно думают, что главная задача учителя – дать учащимся только знания. Я совершенно с этим не согласна. Ведь сами по себе знания ничего не стоят, им грош цена, если обладатель этих самых знаний не может применить их в жизни, реализовать на практике. Чего, например, стоят сами по себе знания студентами биографий писателей или зазубренные из критики образы литературных героев? Я не считаю, что главная задача для меня – достижение именно этой цели. В чем же состоит задача преподавателя литературы? Какие умения может формировать у своих подопечных преподаватель литературы? Уверяю вас: самые что ни на есть главные – умение говорить, мыслить, рассуждать. «Но ведь это так просто», – возразят мне скептики. Не скажите. Вспомните историю библейского персонажа Аарона, который обладал знаниями и душевной щедростью, но от природы был косноязычен. И лишь после того, как Бог наделил Аарона красноречием, он стал совершенно другим: в нем появилась уверенность в себе, а значит смелость и, главное, сила. Понимаете? Его знания возымели силу! Это библейская легенда, но ведь и в жизни происходит то же самое. Чему, к примеру, может научить преподаватель, не умеющий связно, логически говорить или грамотно излагать свои мысли?

Глубочайшим свойством человеческой природы является страстное стремление людей быть оцененными по достоинству. Именно для того, чтобы человек чувствовал себя более уверенным и был оценен по достоинству, ему просто необходимо научиться грамотно и логически связно излагать свои мысли.

И все же давайте вернемся к формулировке проблемы, над которой я работаю сейчас: формирование коммуникативных компетенций у студентов на занятиях по литературе путем внедрения в учебный процесс нестандартных методов. Обучая своих студентов мастерству общения, я ставлю перед собой такие цели:

ес/т/лм/^с

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

-

- формирование навыков самостоятельной работы,

-

- использование творческих возможностей студентов,

-

- и, конечно же, повышение читательского интереса молодежи.

На своих занятиях я всегда требую от студентов обязательного знания текста изучаемого произведения, а иначе, как они смогут самостоятельно, но под моим руководством проанализировать это произведение, понять характер его героев. Зная текст и отвечая на умело поставленные преподавателем вопросы, студенты сами формируют образ литературного героя, определяют тему произведения, находят проблемы, поднятые на страницах той или иной книги, проводят параллели между героями изучаемого произведения и героями ранее изученных текстов. Во время такой работы студенты внимательно следят за ответами своих товарищей, чтобы исправить, если те допустили неточность, поспорить, высказать свое собственное мнение. Таким образом, я на своих занятиях развиваю у них логическое мышление, благодаря интерактивным беседам, принцип которых очень прост: я - им, они - мне. Я заставляю их мыслить самостоятельно, активно, а значит, помогаю избавляться от комплекса страха перед аудиторией, возникающего, как правило, у тех ребят, которых еще в школе не научили коммуникабельности. Поэтому для меня не столь важно, запомнили мои студенты достаточно много дат и фактов из биографий писателей, сколько то, как они научились рассуждать и анализировать текст произведения. Я заметила, что плюсики за ответы студентов во время анализа произведения, которые я выставляю на протяжении всей беседы, повышают их активность на занятии. У детей просыпается инстинкт состязания, и именно поэтому продуктивность работы на уроке заметно возрастает.

Хочу перечислить формы и методы, которые, несомненно, помогают мне реализовать возможность решения педагогической проблемы, над которой я сейчас работаю: это исследовательский поиск истины, эвристическая беседа, проблемные вопросы с элементами диспута, ролевая игра, встреча в мастерской художника, экскурс в сокровищницу литературы, пресс - конференция с писателем и его героями, проблемная ситуация, прием «Имею право высказать свое мнение», опережающее задание, приём «Фраза - ключ», интерактивное упражнение «Мозговой штурм» и многие другие. С целью контроля знаний студентов работаю над составлением анкет по творческим биографиям писателей, использую такую форму проверки, как «Узнай героя по цитате» (или по портрету), «Продолжим цитату», проведение ассоциативных параллелей. Для этого, например, предлагаю сравнить картину Верещагина «Апофеоз войны» с образом Гобсека - итог войны и жизни Гобсека одинаковый. Репродукции картин В. Перова «Старики на могиле сына» и «Отказ от исповеди» гармонично ассоциируются с образом тургеневского героя из романа «Отцы и дети» Евгения Базарова.

Очень эффективно и интересно проходят пресс-конференции, где студенты проявляют свои артистические способности, перевоплощаясь в писателей или их литературных героев. Большие возможности в реализации такой формы работы открываются перед преподавателем при изучении практически каждой темы, предусмотренной учебной программой по литературе. Хочу остановиться для примера на темах по творчеству Оноре де Бальзака и Генрика Ибсена. Исследуя на занятии по творчеству Бальзака тему губительной власти денег над человеком в повести «Гобсек», предлагаю студентам выступить в роли биографов-исследователей, которые не только знакомят аудиторию с биографией писателя, но и отвечают на вопросы слушателей. Очень интересно, а также познавательно в воспитательном плане проходит встреча ребят с персонажами, которые незримо присутствуют в повести: это Вдохновение и Ассигнация. Каждый из них пытается убедить зрителей в своей правоте, поэтому не удивительно, что после встречи с ними я обращаюсь к ребятам с такими вопросами:

-

- Как вы думаете, кого из них выбрал в спутницы жизни Гобсек?

-

- А кого выбираете вы и почему?

При изучении творчества Ибсена перед моими студентами открываются еще большие возможности проявления актерского мастерства: это и ролевая игра «Знакомство с творцом», и присутствие студентов-экскурсоводов, и «Интервью с Хельмером». Выступление студента, который ведет свое повествование от первого лица, в роли писателя Ибсена, как бы переносит его слушателей в позапрошлый век, позволяя прочувствовать атмосферу Норвегии того времени. Театрализованное представление продолжают студенты-экскурсоводы, которые рассказывают о картинах Рафаэля «Святое семейство», Рембрандта «Автопортрет с Саксией», Федотова «Сватовство майора», В. Пукерева «Неравный брак». После их выступления слушатели легко проводят параллели между вышеперечисленными картинами и пьесой «Кукольный дом». Пресс – конференция журналистов с Ибсеном, а затем «Интервью с Хельмером» помогают ребятам глубже понять самого писателя и его главных героев.

Очень эффективно работают на занятиях по роману «Преступление и наказание» такие нестандартные формы, как урок-диспут и урок-суд над Раскольниковым. На таких занятиях студенты автоматически превращаются в участников событий, представленных в романе, и таким образом в максимально приближенной к реальной жизни ситуации я повышаю интерес студентов к происходящему, поощряя их активность.

Немаловажно, на мой взгляд, развивать у студентов способности ассоциативного мышления. Это я делаю практически на каждом занятии, но особенно продуктивно и интересно, на мой взгляд, проходят уроки компаративного анализа. В качестве примера хочу поделиться опытом проведения компаративного занятия по романам Ф. Стендаля «Красное и черное» и Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Цели и стремления, заданные социальной средой, объединяют главных героев романов Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и Ф. Стендаля «Красное и черное». Оба незаурядные личности, но жизнь заставляет их сопротивляться обстоятельствам, единственно правильными, на их взгляд, способами. И, в конце концов, оба героя испытывают угрызения совести, а также разочарование в своих поступках. Довольно наглядно это прослеживается в инсценировке диалога Сореля и Раскольникова, где каждый из героев объясняет, на какой почве взросли его устремления к цели. Оба героя преступили моральные нормы своего общества и понесли за это наказание, но наказание принимают добровольно и осознанно: они сами осуждают и казнят себя за совершенные ими преступления. Интересна в плане понимания душевного состояния героев двух романов инсценировка на тему «Человечные убийцы». Ее цель – выяснить, верно ли, что страсти Жюльена и идею Раскольникова авторы проверили человечностью?

Метод сравнительного анализа в процессе изучения литературы можно применить и при изучении «Вишневого сад» А.П. Чехова, сравнив его с «Антоновскими яблоками» И.А. Бунина. Но акцентируя внимание студентов на том отличии, которое существует между произведениями Чехова и Бунина, нужно быть очень осторожным, чтобы не представить в результате рассказ «Антоновские яблоки» лишенным историзма.

Такая форма работы, как урок-концерт под силу далеко не каждой учебной группе. Например, проведение урока-концерта по творчеству Сергея Есенина, предполагает обязательное умение хотя бы нескольких студентов играть на гитаре и, конечно же, петь. Стихи Сергея Есенина просто созданы для того, чтобы их исполнять в песенном варианте. Такой урок-концерт никого из присутствующих не оставляет равнодушным.

Хочу также обратить ваше внимание еще на одну форму в работе преподавателя литературы, которую я часто использую на своих занятиях. Это графическое составление схем и таблиц. Приведу примеры некоторых из них.

Работая по биографии и творчеству Анны Ахматовой, предлагаю вписать в таблицу элементы акмеизма, характерные для поэзии А. Ахматовой.

Для справок: ясность, четкость, прозрачность образов.

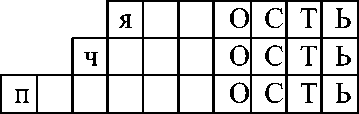

Снова возвращаюсь к роману Стендаля «Красное и черное».

Задание. Определите особенности композиции романа, которая имеет две линии: первая – развитие событий в произведении, вторая – то, что происходит в душе героя. Предлагаю составить схему, которая отражала бы обе эти линии.

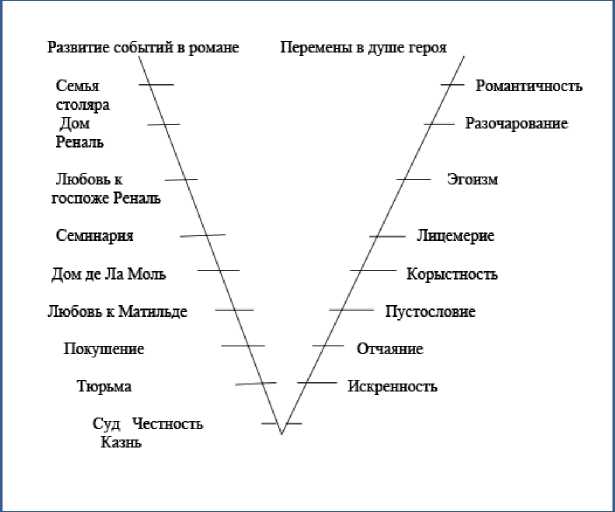

С большим интересом мои студенты всегда работают по составлению опорных схем. Приведу пример одной из них:

«Концепция жизни Ларры и Данко»

Итак, сообщаю студентам: «Мы с вами выяснили, что главная черта героев – гордость. Но мы также доказали, что эти герои совершенно разные. Легенды о Ларре и Данко раскрываютдвеконцепциижизни. Давайтеизобразим это в схеме».

Концепция жизни Ларры и Данко

Коллективная работа по составлению схемы «Старик и море» – философская повесть» (c комментариями преподавателя) помогает ребятам лучше понять характер главного героя и то, что «Старик и море» – не только философская повесть, но и гимн человеческой воле и мужеству.

Простой сюжет – поединок Сантьяго с рыбами и акулами

Подтекст – гимн его воле и мужеству

|

Пафос «Как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звёзды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев» |

Гуманность «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» |

Философская повесть

В повести «Старик и море» мастер сумел в лаконичной форме пересказать и осмыслить извечную трагедию человеческого существования. Героем этого гениального в его просторе творения Хемингуэй избирает рыбака Сантьяго – старика, иссушённого солнцем и изглоданного морем. Сантьяго уже не молод, но сила духа главного героя заставляет читателей повести, забыв о его возрасте, восхищаться человеком, который выстоял и победил.

При изучении романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» ставлю перед студентами поисково-исследовательскую задачу. Такую работу целесообразно проводить в парах. Предлагаю ребятам заполнить таблицу, которая поможет им исследовать этапы жизни Мастера, состояние его души, моральные качества, и для этого студенты должны подобрать соответствующие цитаты.

(Студенты самостоятельно работают на протяжении 7–10 мин. В ответах на доске заполняют общую таблицу.)

|

Этапы жизни |

Состояние души, нравственные качества |

Цитаты |

|

1. Жизнь в Москве |

Одиночество, отчуждение |

|

|

2. Выигрыш ста тысяч |

Реализация стремления к независимости, свободе творчества |

|

|

3. Встреча с Маргаритой |

Сильное и неожиданное чувство, внезапно возникло |

|

|

4. Романтическая любовь Мастера и Маргариты |

Ощущение безграничного «семейного» счастья |

|

|

5. Написание романа о Понтии Пилате |

Желание найти истину, утверждения ценности добра и справедливости |

|

|

6. Попытка издать роман |

Наивность |

|

|

7. Появление «друга» Алоизия Могарыча |

Доверчивость |

|

|

8. Травля и преследование Мастера литературными критиками, властью |

Страх |

|

|

9. Болезнь Мастера |

Физическая и моральная слабость |

|

|

10. Сожжение рукописи |

Отчаяние, отступничество |

|

|

11. Побег героя |

Признание своего поражения |

|

|

12. Спасение, предоставленное «высшими» силами |

Спокойствие |

Еще одна таблица поможет ребятам сравнить цитаты к характеристике Иешуа и Мастера, а затем я предлагаю студентам сделать выводы.

|

Иешуа |

Мастер |

|

«... Я не помню своих родителей» «У меня нет дома, я постоянно странствую ...» «Я один на свете» |

«У меня нет больше имени... Я отрекся от него, как и вообще от всего в жизни»; «Жил историк одиноко, не имея родных и почти не имея знакомых в Москве» |

|

«Я путешествую из города в город» |

«Я вот, например, хотел объехать весь земной шар» |

|

«– Знаешь ли ты какой-то язык, кроме Арамейского? – Знаю, греческий» |

«Я знаю пять языков, кроме родного ...» |

Выводы. Мастер и Иешуа похожи не только обстоятельствами и образом жизни, но и стремлением найти путь к истине, вернуть людям веру в добро и справедливость. Но общество, основанное на тоталитарных законах (древняя римская империя начала нашей эры, сталинский режим) не требует проповедников истины. Иешуа и Мастер, как и их идеи, обречены на травлю и преследование до полного физического уничтожения. Однако Иешуа достойно преодолевает все моральные испытания, а Мастер падает духом, прекращает борьбу за роман и даже сжигает произведение. И все же Мастер не отказывается от самой идеи служения истине, поэтому заслуживает если не прощения, то уж точно покоя.

Все эти и другие формы работы со студентами помогают мне не только разнообразить свои занятия, но также дают возможность использовать максимум средств, необходимых для формирования навыков цивилизованного и грамотного общения с окружающими, которые пригодятся ребятам в будущем. О важности знания литературы можно говорить до бесконечности, и это не только мое мнение. Я полностью согласна с Антуаном де Сент-Экзюпери, который очень мудро и очень точно заметил: «Самая большая роскошь на земле – это роскошь человеческого общения». И задача каждого учителя-словесника поделиться этой роскошью со своими учениками.

Список литературы Формирование коммуникативных способностей студентов на занятиях литературы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

- Гурская, О. В. Дискуссия как форма организации учебного процесса и развития коммуникативных умений учащихся на уроках истории /[Электронный ресурс] /О. В. Гурская. - Режим доступа: http://www.kultura.eduhmao.ru/info/1/3796/83714

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования [Текст]. - Москва: Просвещение, 2011. - 48 с.

- Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст]. - Москва: Просвещение, 2011. - 215 с.

- Харитонова, О. Н. Интеллектуальные игры на уроках литературы [Текст] / О. Н. Харитонова. - Воронеж: ВОИПКРО, 1996. - 70 с.

- Харитонова, О. Н. Интеллектуальные литературные игры для учащихся 10-11 классов [Текст] / О. Н. Харитонова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 252 с. - (Здравствуй, школа!).

- Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 классов [Текст] / О. Н. Харитонова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 349 с. - (Библиотека учителя).

- Харитонова, О. Н. Учение с увлечением: творческие уроки литературы в школе [Текст] / О. Н. Харитонова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 348 с. - (Библиотека учителя).

- Шумакова, Н. В. Использование инновационных технологий и методов обучения как условие повышения качества подготовки студентов [Текст] / Н.В. Шумакова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2014. - № 9-1. - С. 188-192.