Формирование компетенций профессионального развития при подготовке бакалавров государственного и муниципального управления

Автор: Богдан Надежда Николаевна, Бушуева Ирина Петровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Компетентность специалиста

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается необходимость формирования компетенций профессионального развития при подготовке бакалавров по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Анализируется федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по этому направлению подготовки и практика обучения.

Компетенции профессионального развития, федеральный государственный образовательный стандарт, методы формирования компетенций

Короткий адрес: https://sciup.org/148320652

IDR: 148320652 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Формирование компетенций профессионального развития при подготовке бакалавров государственного и муниципального управления

управления» сформулированы новые принципы кадровой политики в системе государственной гражданской службы, среди которых важнейшими являются профессионализм и компетентность, карьерный рост и профессиональное развитие государственных гражданских служащих.

Это делает актуальным научнометодологическое изучение проблемы профессионального развития государственных служащих. Значимость этой проблемы усиливается и в связи с внедрением компетентностного подхода в профессиональное обучение и переходом на подготовку бакалавров государственного и муниципального управления.

Предпринятый нами анализ федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр») с целью выявления его требований в отно-

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск). Сфера научных интересов: профессиональное развитие, управление карьерой. Автор 12 публикаций шении формирования компетенций профессионального развития и дисциплин, направленных на их развитие, показал, что в нем имеется ряд противоречий. Так, при определении перечня профессиональных задач, которые должен решать выпускник, достаточно часто используются термины «участие», «сопровождение», «обеспечение». То есть деятельность будущих государственных служащих c квалификацией «бакалавр» предусматривает в основном обслуживание управленческих процессов, а не самостоятельное их ведение, что не предполагает проявления таких качеств, как инициативность, самостоятельность, ответственность за конечный результат, а только подразумевает исполнительность, дисциплинированность, четкое соблюдение правил и инструкций.

В качестве результата освоения образовательной программы стандартом определен довольно большой круг компетенций двух видов – общекультурных и про- фессиональных. Общекультурные компетенции являются универсальными, надпредметными и не связаны с решением профессиональных задач, они способствуют формированию профессиональной культуры в целом. Изучение перечня профессиональных компетенций показывает, что они также носят общий характер, не позволяют конкретизировать знания, умения, способности, которые необходимо формировать у выпускника. Предметно специализированных компетенций, связанных с конкретными направлениями деятельности, нами выявлено не более 20% общего их числа.

Сопоставление перечня компетенций и круга решаемых задач показывает их несоответствие: компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника, существенно сложнее, чем требуется для решения задач на уровне «участия» и «обслуживания» процессов.

Еще одним противоречием является то, что регламентированные стандартом требования к выпускнику, являются, на наш взгляд, завышенными. Так, например, ряд общекультурных компетенций (ОК-15, ОК-44 и др.) можно приобрести только в ходе непосредственной управленческой деятельности. Очевидно, что стандарт должен определять уровни овладения компетенциями: какие из них выпускник должен продемонстрировать на «выходе», а к развитию каких должны быть сформированы предпосылки.

Большинство компетенций, перечисленных в стандарте, описывают, пусть и довольно обобщенно, профессиональную деятельность выпускника («что должен делать»), а не его личностно-профессиональные качества («каким должен быть»). В то же время многочисленными исследованиями доказано, что становление человека как профессионала неотделимо от его развития как личности.

Так, Л.М. Митина, изучая личностное и профессиональное развитие, пришла к выводу об их тесной взаимосвязи: фактором профессионального развития является «внутренняя среда личности», ее активность и потребность в самореализации. Но при этом соотношение личностного и профессионального развития имеет «неравновесную целостность» [4]. Развитие личности в профессии предполагает определенную динамику свойств и качеств, представленных в виде «приращений» личности. На начальных этапах профессионального развития источником является уровень личностного развития. На последующих стадиях профессиональное развитие начинает доминировать над личностным.

Поэтому в период профессионального обучения у будущих менеджеров сферы государственного управления необходимо формировать те компетенции, которые выступят предпосылками профессионального развития на этапе служебной деятельности.

В числе общекультурных компетенций определена компетенция, связанная с профессиональным развитием: выпускник должен обладать способностью и готовностью к личностному и профессиональному самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, самоконтролю, расширению границ своих профессиональнопрактических познаний, а также умениями использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня (ОК-13). Очевидно, что формулировка этой компетенции в смысловом плане сильно перегружена, не структурирована и не конкретизирована, а это существенно затрудняет ее использование для построения системы обучения.

В стандарте имеет место и противоречие в отношении формирования компетенций при изучении одной или нескольких дисциплин. Так, формирование данной компетенции предусмотрено при изучении дисциплин «Государственная и муниципальная служба», «Гражданское право» и др., что, на наш взгляд, довольно затруднительно, так как предмет одного курса – государственная система, а другого – система гражданского права.

Результаты освоения образовательной программы находят свое отражение в форме знаний, умений, навыков и их распределении по учебным циклам и дисциплинам. Сопоставление компетенций и проектируемых результатов освоения учебных циклов и/или дисциплин позволяет отнести определенные знания, умения, навыки к конкретным компетенциям и тем самым раскрыть их содержание.

Выделим компоненты, которые стандартом отнесены к общекультурной компетенции:

– знания: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства, управления конфликтами;

– умения: использование различных методов оценки эффективности профессиональной деятельности служащих; разработка мероприятий по мотивированию и стимулированию персонала организации;

– владение инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения их образования и роста, а также владение методами планирования служебной карьеры.

Их освоение предусмотрено в ходе изучения дисциплин «Основы управления персоналом», «Социальная психология». Но здесь имеет место противоречие: эти знания, умения и навыки у студента должны быть сформированы, чтобы он мог участвовать в деятельности по профессиональному развитию служащих органа власти. В отношении же развития собственной личности стандартом не определены результаты обучения и дисциплины, которые были бы нацелены на формирование навыков личного профессионального самосовершенствования. Поэтому требуется уточнение содержания этих компетенций, а также введение специальных дисциплин.

Таким образом, формирование у студентов нацеленности на постоянное профессиональное развитие и самосовершенствование на этапе освоения профессии является, с одной стороны, актуальной задачей, а с другой – проблемой, в основе которой лежат выявленные противоречия в федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по данному направлению профессиональной подготовки.

Целенаправленное формирование компетенций профессионального развития у будущих менеджеров государственного и муниципального управления требует уточнения самого понятия и структуры этих компетенций. В русском языке термин «компетенция» может, например, означать круг вопросов, в котором кто-либо хорошо осведомлен; круг полномочий кого-либо (сферу ответственности); набор поведенческих характеристик, необходимых для успешного выполнения какой-либо деятельности.

Изучение сложившихся в литературе подходов показывает, что понятие «компетенция» относится к так называемым нестрогим понятиям, поэтому чаще всего под ней понимают поведенческие проявления специалистов в функциональных областях деятельности [1, с. 55].

Однако «компетенции» на государственной службе понимаются иначе, чем в менеджерской трактовке (как требования к формам поведения и действиям индивида) или юридической практике (как совокупность полномочий, определяемых законодательно). По мнению Е.И. Кудрявцевой, компетенции государственных служащих содержат три основные характеристики: полномочия, определяемые в конкретном органе власти, обязанности, определяемые должностным регламентом, и особенности поведения, связанные с индивидуальными характеристиками служащего [2] .

На наш взгляд, возможен интегративный подход, который определяет компетенции как разносторонние способности, сплав знаний, умений, навыков и социального поведения, позволяющий успешно осуществлять профессиональную деятельность. Опираясь на это, а также на подход к структурированию компетенций посредством выделения в них категорий «знать», «уметь», «владеть», «быть», можно определить составляющие компетенции профессионального развития:

– знает и понимает сущностные особенности, закономерности профессионального развития государственного гражданского служащего;

– умеет ставить цели своего профессионального развития;

– владеет технологиями саморазвития, самоменеджмента;

– планирует свое профессиональное развитие и карьеру, принимает участие в обучающих и развивающих мероприятиях, программах.

Исследование, которое проводилось в 2008–2012 годах на группах студентов очного и заочного отделений, обучающихся по спе-циальности/направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в Сибирском институте управления – Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, позволило выявить, что в целом студенты обладают некоторыми предпосылками к профессиональному развитию в сфере государственной гражданской службы. Оно было направлено на выявление жизненных и профессиональных ценностей, мотивации выбора профессии и представлений о возможностях профессионального развития и карьеры в сфере государственного управления.

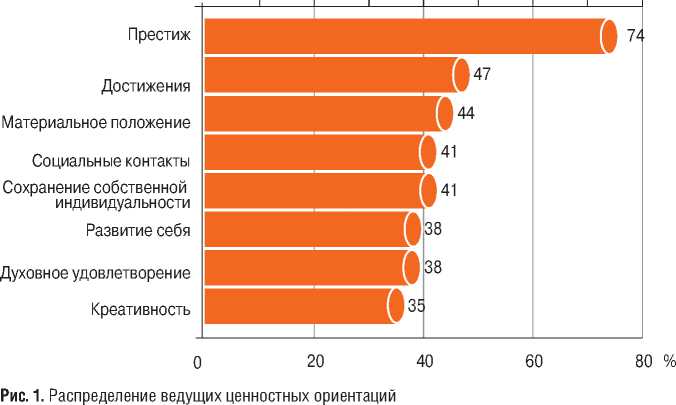

Ценности, являясь важной составляющей жизнедеятельности, самым непосредственным образом влияют на отношение и поведение индивида в профессиональной сфере. Результаты, полученные при изучении системы ценностей будущих государственных служащих, свидетельствуют о том, что для молодых людей доминирующей жизненной ценностью является ценность «престижа» (рис. 1). В то же время наряду с общей равномерностью распределения значимости других ценностей низкой значимостью обладают ценности «развитие себя», «достижения», которые являются определяющими для профессионального развития.

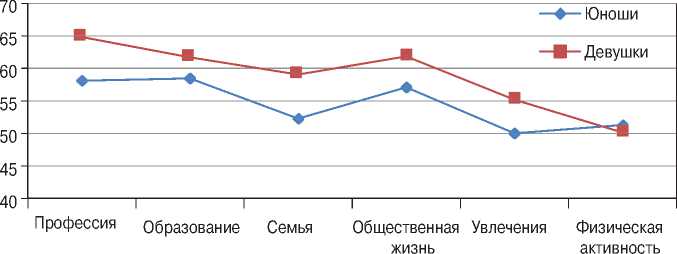

Поскольку жизненные ценности реализуются в различных жизненных сферах, интерес представляет выявление значимо- сти сфер профессии и образования среди других сфер. Согласно данным опроса у студентов значимость какой-либо одной жизненной сферы особенно не выражена (распределение достаточно равномерно), как это показано на рис. 2. При этом значимость сфер профессии и образования все же выше сфер увлечений и физической активности, что можно расценивать как благоприятный фактор для осуществления работы со студентами в этом направлении.

Как показали результаты анализа мотивации выбора профессии, в работе в сфере государственной гражданской службы заинтересовано большинство опрошенных студентов (69%). Остальные пока не определились (выбирают между будущей работой в сфере государственного и муниципального управления и бизнесом), но при этом следует отметить, что негативно настроенных к работе в сфере государственной службы всего 6%.

Выбор студентами специальности «Государственное и муниципальное управление» обусловлен в большей степени хорошими перспективами для развития и карьерного роста в этой сфере (65%), а также высоким авторитетом специалистов этой профессии (59%).

В качестве аспектов профессиональной деятельности, важных

Рис. 2. Распределение значимости ведущих жизненных сфер

при выборе места работы, выступают разнообразные устремления студентов. В соответствии с частотой выбора ведущими их мотивами стали получение достойного заработка (56%) и возможность карьерного роста (50%).

Выбранные в качестве значимых аспекты находят свое подтверждение в целях профессиональной деятельности. Так, к желанию получать высокий материальный доход (76% студентов) и занимать более высокую должность (56%) добавляется достижение высокого профессионального статуса (50%) и получение власти и возможности влияния (44%). Однако среди факторов, оказывающих влияние на достижение успеха в профессиональной деятельности в сфере государственной службы, студенты чаще всего называют личные связи и «нужные» знакомства (74% студентов), личные качества (52%), а также стаж работы на государственной службе (41%). Эти результаты свиде- этом играет наличие опять же «полезных» связей. Только 38% опрошенных студентов успех в профессиональном развитии связывают с личностными качествами. Большинство опрошенных студентов настроены достаточно оптимистично к построению карьеры на государственной службе: треть опрошенных считают, что шансы достаточно высокие, а чуть более трети (37%) – что шансы небольшие, но есть.

Таким образом, результаты исследования выявили проявления, с одной стороны, позитивного отношения к будущей профессиональной сфере деятельности, а с другой – так называемого «юношеского максимализма»: современные студенты хотят «всего и сразу».

Анализ эссе на тему «Как я представляю свое профессиональное развитие» показал, что студенты профессиональному развитию отводят важное место. «Профессиональное развитие очень важно для меня» – так написали многие респонденты, при этом назывались следующие цели: «чтобы развивать профессиональные качества», «быть компетентным и конкурентоспособным», «обеспечить достойное будущее своим детям».

Результаты анализа свидетельствуют о том, что студенты связывают профессиональное развитие чаще всего с карьерой. Такие ответы, как «профессиональное развитие нужно, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, стать уважаемым, значимым в обществе, завоевать авторитет, повысить статус, добиться уважения, иметь власть над людьми», свидетельствуют о том, что более половины респондентов в отношении к профессиональному развитию ориентированы на внешнее выражение результатов. В то же время более трети респондентов к профессиональному развитию относятся как к процессу: «важен не сам факт профессионального роста, сколько дорога к нему», «процесс развития должен приносить удовольствие», «главное – найти себя».

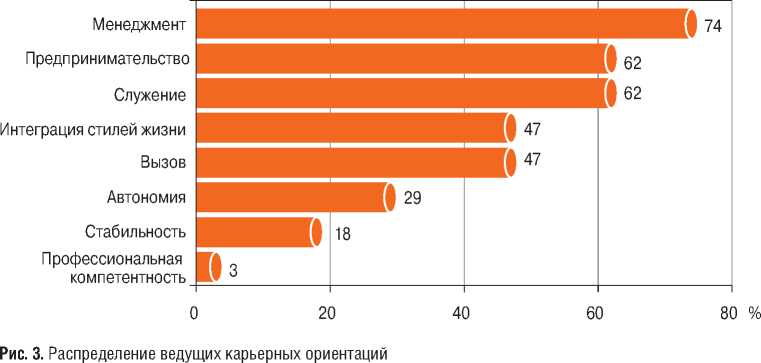

Так как карьера, по мнению студентов, является яркой формой выражения профессионального развития, поэтому мы изучили их карьерные ориентации («якоря» по Э. Шейну). Одним из ведущих карьерных якорей (рис. 3) является «менеджмент» (74% студентов), при котором человеком управляет стремление к власти, тельствуют о представлении студентами государственной службы как структуры закрытой, кастовой, в которую можно «попасть» и чего-то добиться в ней, только имея связи и знакомства.

Сказанное согласуется с представлениями студентов о возможностях профессионального развития и карьеры в сфере государственного управления. Так, 59% опрошенных студентов считают, что профессиональное развитие в сфере государственной службы возможно, но решающую роль при

лидерству, успеху. Это говорит о том, что студенты ориентированы на управленческую карьеру в выбранной сфере.

Достаточно большое число студентов выделяет как важную карьерную ориентацию «служение» (62%), что предполагает работу с людьми и ради людей, на благо общества. Эта ценность является провозглашаемой для органов власти. Студенты тем самым демонстрируют приверженность к существующей ценности и самому понятию «служба».

Интересным представляется факт, что столько же опрошенных выбирают карьерный якорь «предпринимательство», при котором человеком руководит желание создавать или организовывать что-то новое, заниматься творческой работой. Эта карьерная ориентация применительно к государственным служащим может способствовать проявлению предприимчивости и активности в условиях перемен, творческого подхода к деятельности, но может привести и к несовместимым с государственной службой устремлениям: независимости, личной выгоде и др.

Карьерная ориентация «профессиональная компетентность» выражена лишь у 3% опрошенных. Человек с такой установкой стремится к тому, чтобы стать лучшим специалистом в своем деле и уметь решать сложные задачи, требующие высокого уровня квалификации. Малое число респондентов, имеющих подобную установку, говорит о том, что студенты не связывают карьерный рост с ростом профессиональной компетентности.

Получившийся профиль карьерных якорей в целом согласуется с представлениями студентов об особенностях профессионального развития и карьеры в государственной службе, но в настоящий момент не сформирован у них в полной мере.

Изучение рисунков студентов соответствующей тема-

тики позволило установить их эмоционально-ценностное отношение к этому явлению. Так, анализ изображения метафоры «профессиональное развитие» показал, что почти у четверти студентов (24%) это связывается с традиционным образом движения вверх (рисунки лестницы, лифта, этажей). На 17% рисунков профессиональное развитие отображено как многогранное явление, объединяющее работу, семью, увлечения. Денежные знаки и богатство в целом как показатель роста достатка присутствуют на рисунках 11% студентов. А 14% респондентов изображают профессиональное развитие как движение к чему-то высокому, чаще к знаниям и опыту (образ пути, дороги и др.).

Немногие участвовавшие в исследовании студенты (по 7%) изобразили профессиональное развитие как движение к центру (так называемую центростремительную карьеру), достижение результата (человек на вершине пьедестала, пирамиды) или выбор пути развития (рисунки перепутья, развилки дороги, столбов с указателями и др.).

Также респондентам было предложено нарисовать свое прошлое, настоящее и будущее, а также линию жизни и отметить на ней важные события, уже случив- шиеся и предполагающиеся в будущем. Анализ показал, что на 100% рисунков показано преображение неоформленной первой фигуры (прошлое) в четкую фигуру – чаще равнобедренный треугольник (78%), что также может символизировать стремление к лидерству. На 35% рисунков изображено пересечение фигур, что говорит о понимании преемственности прошлого – настоящего – будущего.

Анализ рисунков «линия моей жизни» показал, что молодые люди достаточно подробно изображают свое прошлое (рождение, обучение в школе, участие в конкурсах и общественной жизни, поступление в вуз и др.). Однако свое будущее они представляют достаточно смутно: окончание вуза, работа, семья. В 47% рисунков после окончания вуза вообще не указываются никакие события. Это говорит либо о неумении планировать будущее (в том числе свое профессиональное развитие), либо о том, что студенты пока не видят в этом необходимости.

Обобщая полученные результаты, студентов – будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления с точки зрения ведущих ценностей, мотивов и установок, представлений, а также по отношению к этому явлению и его восприятию, можно характеризовать так:

– в системе жизненных ценностей и значимых жизненных сфер будущих государственных служащих не выделены явные приоритеты; высокая значимость престижа как жизненной ценности свидетельствует об их не вполне зрелой позиции, ориентации на внешние стороны, а не на смысл деятельности;

– представления о будущей профессиональной деятельности также у них абстрактны, а ожидания относительно профессионального роста и развития нереалистичны;

– ценность профессионального развития в сфере государственного управления присутствует в общей системе ценностей студентов, хотя они достаточно амбициозны в своих профессиональных целях, но не видят взаимосвязи между профессиональным развитием и карьерным ростом;

– будущие государственные служащие либо не умеют планировать свое будущее профессиональное развитие, либо пока не видят в этом необходимости и вообще об этом не задумываются.

Исследование показало, что формирование компетенций про-

фессионального развития должно происходить целенаправленно. Нами разработана модульная программа курса по выбору «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих», включающая изучение и оценку студентами потребности в профессиональном развитии, его направлений и форм, технологий и методов управления собственным профессиональным развитием и своей карьерой. В курсе изучаются законодательные основы карьеры в государственной гражданской службе, личностные факторы профессионального развития и др. В обучении применяются интерактивные методы: тренинги, деловые игры, кейс-стади.

Для самостоятельной работы студентов издано пособие «Управление саморазвитием», в котором раскрываются сущность и механизмы саморазвития личности, подробно рассматриваются вопросы самопознания, самоопределения и самоактуализации. Основной акцент сделан в нем на саморазвитии личности в профессиональной деятельности.

Имея психологическое содержание, пособие тем не менее не рассматриваетвопросы«самости» в их сугубо философском и психо- логическом значении, а сосредоточивает внимание на технологиях личностно-профессионального развития, способах и средствах самопостроения в профессиональной деятельности с целью достижения подлинного профессионализма.

Первый опыт работы по формированию компетенций профессионального развития у студентов по изложенным принципам свидетельствует о позитивных результатах.