Формирование контактного регенерата при замещении дефектов берцовых костей с использованием новой технологии удлинения отломка (экспериментальное исследование)

Автор: Борзунов Д.Ю., Петровская Н.В., Чиркова А.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте проведен анализ рентгеноморфологических особенностей формирования контактного регенерата на стыке отломков большеберцовой кости при различных вариантах ее адаптации. Определена зависимость сроков формирования дистракционных и контактных регенератов при замещении дефектов большеберцовой кости за счет многоуровневого удлинения отломка.

Собака, голень, замещение дефекта, чрескостный остеосинтез, дистракционный регенерат, рентгеноморфологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/142120612

IDR: 142120612

Текст научной статьи Формирование контактного регенерата при замещении дефектов берцовых костей с использованием новой технологии удлинения отломка (экспериментальное исследование)

При возмещении дефектов длинных костей удлинением отломков по Г.А. Илизарову в комплекс поставленных лечебных задач по восстановлению анатомической целостности конечности входит не только восполнение потери костной ткани, но и консолидация отломков на стыке. До настоящего времени нет единого мнения об определяющем факторе восстановления анатомической целостности сегмента. По мнению большинства авторов, при возмещении обширных дефектов костей нижних конечностей в первую очередь необходимо учитывать степень органотипической перестройки дистракционного регенерата, так как период его фиксации всегда достаточен для перестройки контактного регенерата независимо от варианта сращивания концов отломков [1-4]. Некоторые авторы считают достижение костного сращения на стыке отломков основным фактором, определяющим срок для демонтажа аппарата [5]. Различные подходы к тактике чрескостного остеосинтеза, вероятно, объясняются вариабельностью рент-генанатомической семиотики концов сращиваемых отломков длинной кости, различной величиной формируемых дистракционных регенератов и особенностями костной регенерации при различных нозологических формах патологии опорно-двигательной системы [6-9]. Необходимо отметить, что публикации по данному вопросу базируются в основном на клинических наблюдениях.

Цель работы – выявление рентгеноморфологических особенностей костеобразования на концах отломков при перемещении сформированных фрагментов и различных вариантах сращивания отломков на стыке, проведение сравнительного анализа сроков формирования дистракционных и контактного регенератов при возмещении дефектов большеберцовой кости с использованием новых технологий удлинения отломка [10].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыты выполнены на 27 взрослых беспородных собаках с длиной голени 18,5±0,15 см. Экспериментальной моделью служил дефект дистальных метадиафизов берцовых костей величиной 20,9±0,3% от исходной длины голени, возмещенный последовательным (I серия) и одновременным (II серия) двухуровневыми удлинениями проксимального отломка большеберцовой кости. Кортикотомии выполняли на уровне нижнего края бугристости и на 1,0-1,5 см дистальнее входа в костномозговую полость питательной артерии. Перемещение сформированных фрагментов в межотломковом диастазе осуществляли с суточным темпом 1 мм за 4 приема. Контрольные рентгенограммы выпол- няли в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на 7, 14 день, в конце периода дистракции, через каждые 15 дней периода фиксации и ежемесячно после снятия аппарата.

Животных выводили из опыта внутривенным введением летальных доз тиопентала натрия в конце периода дистракции, через 1, 1,5 и 2 месяца фиксации сегмента аппаратом, через 6, 9 месяцев и 1,5 года после снятия аппарата Илизарова. По стандартным методикам изготовляли гистотопографические срезы «зон интереса» оперированной и контралатеральной конечности с окраской их гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дозированное низведение несвободных костных фрагментов в дефект сопровождалось образованием в диастазах дистракционных регенератов. Для последовательного двухуровневого удлинения проксимального отломка (16 наблюдений) был характерен высокий уровень перестроечных процессов в перемещаемых (особенно дистальном) фрагментах, периостальные наслоения на их поверхности по окончании перемещения достигали 6-8 мм. Отмечался остеопороз фрагментов, более выраженный в дистальном [11]. На концах перемещаемого фрагмента и дистального отломка большеберцовой кости, обращенных в дефект, через 13 дней после операции (7 дней дистракции) появлялись негомогенные тени эндостальных регенератов с неровным наружным контуром. Со стороны фрагмента регенерат высотой 5-6 мм зачастую имел грибовидную форму. У дистального отломка к этому сроку наблюдения определяли глыбчатые, облаковидные тени высотой до 2-3 мм. В интермедиарных пространствах отсутствовали признаки костеобразования (рис. 1 а). К концу второй недели перемещения фрагмента (20 дней опыта) тени вышеописанных регенератов приобретали куполообразную или сферическую форму с ровным наружным контуром. Высота их увеличивалась на 1-2 мм, основания заполняли весь поперечник кости, плотно прилегая к опилам корковой пластинки, сливаясь с периостальными наслоениями фрагментов (рис. 1б).

Дальнейшее перемещение фрагмента (после его дополнительной кортикотомии) не сопровождалось увеличением размеров концевых регенератов. Стыковка перемещаемого фрагмента с концевым отделом дистального отломка большеберцовой кости в I серии происходила через 38-49 дней после операции. В большинст- ве опытов (на рентгенограммах) концевые регенераты отломков имели гомогенную структуру, ровный наружный контур. Нередко по периферии оснований регенератов отмечали участки уплотнения тени изображения, похожие на формирующиеся замыкательные пластинки. У трех животных при оптической визуализации рентгенограмм отмечено снижение плотности периферического отдела концевого регенерата перемещенного фрагмента с сохранением ровного наружного контура (рис. 2 а).

а б

Рис. 1. Детали рентгенограммы собаки № 5318. Зона дефекта с концами противолежащих отломков: а) дистракция - 7 дней, срок эксперимента - 13 дней. б) дистракция - 14 дней, срок эксперимента 20 дней

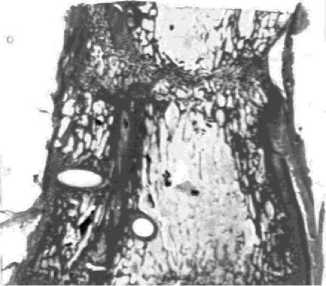

При гистологическом исследовании (3 наблюдения) на состыкованных фрагментах определяли периостальные наслоения губчатой костной ткани и распространенную эндостальную реакцию с формированием на торцевых поверхностях регенератов сферической формы. Высота проксимального регенерата достигала 4-6, дистального – 3 мм. Концевые регенераты состояли из губчатой костной ткани незрелого типа. Единичные трабекулы в центральной части эндостального регенерата у опила перемещенного фрагмента имели вертикально вытянутую форму, ближе к зоне стыка образовывали мелкоячеистую структуру. В апикальных отделах регенератов костные трабекулы подвергались остеокластиче-ской резорбции. В более глубоких участках на их поверхности располагались активные остеобласты. Обращенные друг к другу поверхности концевых отделов регенератов покрывала волокнистая, бедно васкуляризированная соединительная ткань высотой до 2-3 мм. По периферии ее волокна были связаны с периоссальными тканями. В зоне опила концевых регенератов определяли узкую щель до 0,1-0,2 мм. В корковой пластине фрагментов формировались резорбционные полости (рис. 2 б).

а б

Рис. 2. а) Детали рентгенограммы собаки № 5318. Зона стыка отломков и дистальный дистракционный регенерат. Срок эксперимента - 46 дней. б) гистото-пограмма № 5318/7289): зона стыка концов отломков большеберцовой кости. Срок эксперимента 46 дней. Окраска по Ван-Гизону

В семи наблюдениях концевые регенераты по окончании перемещения фрагментов имели неконгруэнтную форму: конусовидную, конусовидную с одной стороны и сферическую – с другой. Зона стыка приобретала вид «песочных часов». Попытка чрезмерного компрессирования зоны стыка приводила к образованию угловой деформации и смещению отломков по ширине и длине. В этих наблюдениях неконгруэнтная форма концевых отделов отломков, связанная с формированием эндостальных регенератов, являлась причиной их резекции и оперативной адаптации концов состыкованных отломков.

Гистологически костное сращение на стыке в трех опытах произошло через 28-34 дня и в двух – через 46 дней. Регенерат высотой 1-5 мм состоял из мелкоячеистой губчатой костной ткани незрелого типа. В низведенном фрагменте и дистальном отломке большеберцовой кости сохранялась периостальная реакция, умеренный остеопороз корковых пластинок (рис. 3).

В двух наблюдениях «созревание» дистракционных и формирование контактных регенератов совпало по срокам, что позволило через 2330 дней фиксации демонтировать аппараты с голени животных.

Рис. 3. Гистотопограмма (№ 1255/7021): зона стыка отломков большеберцовой кости. Срок фиксации 28 дней. Срок эксперимента 85 дней. Окраска гематок-силином-эозином

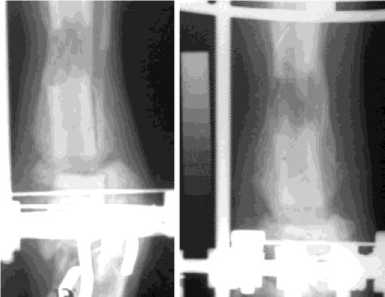

При достаточной площади контакта концов отломков (не менее 2/ 3 поперечника кости) у 6 животных использовали вариант закрытого сращения с созданием дозированной компрессии весь период фиксации (по 0,5-1,0 мм 1 раз в 10-14 дней) (рис. 4 а).

Рентгенологически через месяц отмечали уменьшение высоты зоны стыка на 0,5-1 мм за счет уплотнения контуров концевых регенератов. Вдоль линии их контакта определяли снижение плотности тени, появление ячеистых структур. По периферии происходило частичное слияние периостальных напластований отломков с корковой пластинкой (рис. 4 б). Гистологически вершины концевых регенератов были связаны между собой хондроидной и волокнистой соединительной тканью (рис. 5). На уровне костномозговой полости перемещенного фрагмента встречались сломанные некротизированные трабекулы, фибрин, эритроциты. Вблизи зоны стыка регенератов костные балочки подвергались остеокластической резорбции. В па-раоссальных тканях выявляли очажки кровоизлияний, склерозированные артерии.

Через 2 месяца фиксации на рентгенограммах высота зоны стыка уменьшалась еще на 0,5– 1,0 мм (рис. 4 в). Контакт концевых регенератов по ширине почти сравнялся с поперечником опилов отломков. Сохранялись участки просветления в зоне контакта вершин. Зачастую регенерат перемещенного фрагмента как бы «внедрялся» в новообразованный участок костной ткани со стороны дистального отломка. На гистотопограммах к этому сроку наблюдений у опилов перемещенного фрагмента и дистального отломка большеберцовой кости определяли тонкие (1-1,5 мм) слои новообразованной костной ткани, по периферии сливающиеся с периостальными наслоениями (рис. 6). Центральная часть зоны стыка была заполнена преимущественно волокнистым хрящом, в котором опреде- лялись очаги некроза, микрощели и полости. По периферии располагалась волокнистая соединительная ткань, связанная с надкостницей отломков. Со стороны новообразованной кости хрящ подвергался оссификации.

а б в

Рис. 4. Рентгенограммы собаки № 1248 и их детали: а) зона стыка отломков, начало фиксации; б) зона стыка отломков, срок фиксации 29 дней; в) зона стыка отломков, срок фиксации 60 дней

Рис. 5. Гистотопограмма (№ 1354/7130): зона стыка отломков большеберцовой кости. Срок фиксации 28 дней. Срок эксперимента 75 дней. Окраска гематок-силином-эозином

Рис. 6. Гистотопограмма (№ 0781/6817): зона стыка отломков большеберцовой кости. Срок фиксации 56 дней. Срок эксперимента 95 дней. Окраска гематок-силином-эозином

Костный блок в зоне стыка отломков формировался к 3-3,5 месяцам фиксации (рис. 7). Гис- тологически костный регенерат высотой 3-7 мм был представлен в основном незрелой костной тканью мелкоячеистой структуры.

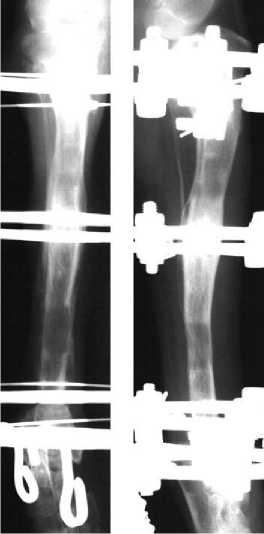

В этой серии опытов срок фиксации проксимального дистракционного регенерата составил 61,6±4,1 дня, дистального – 41,9±4,4 дня (рис. 8). Формирование сращения на стыке отломков после открытой адаптации концевых регенератов происходило до 33,8±3,5 дней, без нее – затягивалось до 3-3,5 месяцев. В последнем варианте срок остеосинтеза полностью зависел от формирования костного блока на стыке отломков.

б

Рис. 7. Детали рентгенограммы собаки № 1248 (прямая и боковая проекции), зона стыка отломков и дистальный дистракционный регенерат, закрытый вариант сращивания, фиксация – 85 дней

Рис. 8. Рентгенограммы № 5518. 62 дня фиксации проксимального регенерата, 46 дней фиксации дистального регенерата и зоны стыка отломков. Срок эксперимента – 88 дней

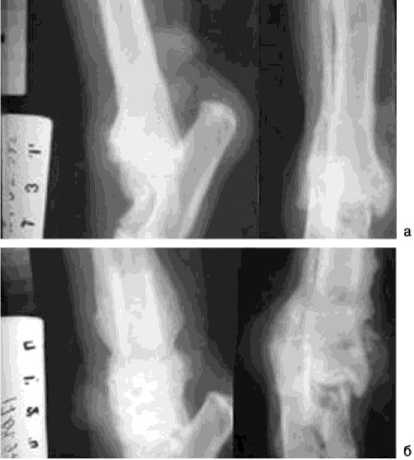

При последовательном удлинении отломка в наблюдениях с формированием сращения на стыке после открытой адаптации концевых регенератов органотипическая перестройка дистракционных и контактного регенератов в основном завершалась к 8-9 месяцам после снятия аппарата. Граница между перемещенным фрагментом и дистальным отломком большеберцовой кости почти не определялась. В зоне стыка отломков формировалась костномозговая полость (рис. 9 а). При закрытом варианте сращивания отломков полного ремоделирования контактного регенерата к этому сроку наблюдения не происходило. Рентгенологически участок кости между отломками высотой от 3 до 7 мм был представлен плотной гомогенной тканью, костномозговая полость не определялась. Зачастую на поверхности перемещенных фрагментов сохранялись компактизированные периостальные наслоения новообразованной ткани (рис. 9 б).

Рис. 9. Рентгенограммы и их детали: а) собака № 0731 (зона стыка отломков, открытое формирование стыка) через 8 месяцев после снятия аппарата Илизарова; б) собака № 1248 (зона стыка отломков, закрытый вариант сращивания) через 8 месяцев после снятия аппарата Илизарова

При одновременном удлинении проксимального отломка (II серия) скорость перемещения сформированного дистального фрагмента увеличилась вдвое (2 мм в сутки). Изменение условий перемещения фрагментов сопровождалось менее выраженными перестроечными процессами в них по сравнению с опытами I серии. Высота периостальных наслоений на поверхности фрагментов зачастую не превышала 1-2 мм, сохранялась толщина корковой пластинки, к концу периода фиксации определяли умеренный остеопороз.

Рентгенологическая визуализация эндостального костеобразования у опила дистального отломка большеберцовой кости была возможна через 13 дней после операции (7 дней дистракции), а на торцевой поверхности перемещаемого фрагмента, обращенного в дефект, – только через 19 дней (14 дней дистракции) в виде нежных облаковидных или глыбчатых теней высотой 1,5-2,5 мм

(8 опытов). В одном наблюдении высота эндостального регенерата фрагмента грибовидной формы к этому сроку наблюдений достигла 9 мм, у опила дистального отломка – 2 мм. Дальнейшее перемещение фрагментов до стыка не сопровождалось увеличением высоты концевых регенератов. Стыковка отломков во II серии происходила через 21-35 дней после операции. К этому сроку в большинстве опытов концевые регенераты имели гомогенную структуру, ровный наружный контур, сферическую форму, в основном занимали поперечник кости, в интермедиарных зонах плотно прилегали к опилам корковой пластинки (рис. 10). Гистологически они были представлены новообразованной незрелой губчатой костной тканью. Между костными регенератами располагалась прослойка из рыхлой соединительной ткани высотой 1-1,5 мм, по периферии сливающаяся с периостальными образованиями. В двух наблюдениях у опилов отломков, обращенных друг к другу, признаки костеобразования отсутствовали.

к -Л^ Л

Рис. 10. Рентгенограммы № 2305. 19 дней дистракции на двух уровнях, начало фиксации дистракционных регенератов и зоны стыка отломков. Срок эксперимента - 26 дней

Гистологически через 26 дней после операции костномозговая полость низводимого фрагмента и дистального отломка была заменена мелкоячеистой губчатой костной тканью, не выходящей за линии опилов. Костные трабекулы в этих зонах подвергались остеокластиче-ской резорбции. В диастазе высотой 1-2 мм рыхло располагалась волокнистая соединительная ткань, сливающаяся по периферии с периостальными наслоениями губчатой костной ткани толщиной 1-2 мм.

Конгруэнтная форма состыкованных концов отломков определила в 8-ми случаях закрытый вариант сращения с созданием дозированной компрессии весь период фиксации. В двух наблюдениях костное сращение на стыке отломков наступило соответственно через 32 и 45 дней (рис. 11). Гистологически контактный регенерат имел строение губчатой костной ткани разной степени зрелости. Поперечник зоны сты- ка был на 2 мм меньше поперечника дистального отломка (рис. 12).

Рис. 11. Рентгенограммы № 5010. 45 дней фиксации дистракционных регенератов и зоны стыка отломков. Срок эксперимента - 66 дней

Рис. 12. Гистотопограмма № 5010/7270: зона стыка отломков большеберцовой кости. Фиксация 45 дней.

Срок эксперимента - 65 дней. Окраска по Ван-Гизону

Во II серии опытов срок фиксации проксимального дистракционного регенерата составил 57,9±5,6, дистального – 59,2±6,6 дней. Формирование сращения на стыке отломков происходило в среднем за 57,6±8,0 дней (рис. 13). Таким образом, срок фиксации сегмента аппаратом в большей степени зависел от перестройки дистракционных регенератов. В двух наблюдениях к двум месяцам фиксации при отсутствии концевых регенератов костного блока на стыке между отломками не сформировалось, но дистракци- онный остеогенез при этом протекал типично. У одного животного при неконгруэнтности концевых регенератов была выполнена их открытая адаптация, костное сращение получено к 57 дню фиксации.

В пяти наблюдениях контактные регенераты высотой 2-4 мм в зоне стыка вершин были на 2-3 мм уже опилов отломков. Сужение сохранялось после снятия аппарата. К 5-6 месяцам после окончания фиксации в зоне стыка образовалась корковая пластинка, формировалась костномозговая полость (рис. 14 а). В двух опытах под зоной стыка сформировалась периостальная «муфта». Контактный регенерат становился шире поперечников состыкованных отломков. Утолщение зоны стыка сохранялось через год после снятия аппарата (рис. 14 б).

Рис. 13. Гистотопограмма № 1337/7091: зона стыка отломков большеберцовой кости. Фиксация 50 дней. Срок эксперимента - 84 дня. Окраска по Ван-Гизону

Рис. 14. Детали рентгенограмм: а) собака № 1284, зона стыка отломков, закрытое формирование стыка, через 5 месяцев после снятия аппарата; б) собака № 0998, зона стыка отломков, закрытый вариант сращивания, через 12 месяцев после снятия аппарата

ОБСУЖДЕНИЕ

Разработанные нами на основе современных технологий удлинения отломка экспериментальные модели замещения обширных дефектов берцовых костей адекватны встречающимся клиническим ситуациям. Так, при последовательном удлинении отломка (I серия) выраженная перестройка несвободных перемещаемых фрагментов – остеопороз, массивные периостальные новообразования костной ткани на поверхности и концах отломков, связанная с этим их неконгруэнтность и сложнопрофиль-ность, формирование замыкательных пластинок – тождественны изменениям костной ткани при замещении хронических дефектов длинных костей. В свою очередь, экспериментальная модель одновременного двухуровневого удлинения отломка (II серия) и связанные с ней особенности остеогенеза близки к условиям замещения острых пострезекционных дефектов. В связи с этим рентгеноморфологические особенности формирования контактного регенерата на стыке отломков при замещении дефектов длинных костей представляют несомненный интерес для клиницистов.

При моделировании процесса замещения дефекта большеберцовой кости многоуровневым удлинением отломка в 92% наблюдений образовались концевые регенераты. Источником костеобразования являлся эндостоз. В I серии рентгенологическая визуализация костеобразования у торцевых поверхностей отломков, обращенных в дефект, появлялась к концу второй недели после операции. Во II серии рентгенологические признаки костеобразования отмечались только на торцевых поверхностях дистального отломка, а эндостальные регенераты на перемещаемом дистальном фрагменте появлялись через 19-20 дней после операции, что, возможно, связано с более быстрым перемещением дистального фрагмента (2 мм в сутки). В обеих сериях образование костных отделов концевых регенератов продолжалось 19-20 дней, затем апикальный рост прекращался. В дальнейшем происходили процессы перестройки новообразованной костной ткани. На поверхности регенератов располагалась соединительная ткань различной степени зрелости, играющая роль своеобразной «замыкательной пластинки», препятствующей прямому контакту костных структур при стыковке фрагментов.

При последовательном перемещении фрагментов (I серия) стыковка отломков происходила через 44,9 ± 0,8 дней после операции. Во всех наблюдениях эндостальные регенераты были более выражены на торцевых поверхностях перемещенных фрагментов, их высота достигала 5-6 мм, тогда как на дистальном отломке – 2-3

мм. В 62% опытов концевые регенераты имели конгруэнтную форму, что обусловило выполнение открытой адаптации концов при стыковке. Костное сращение сформировалось за 33,8 ± 3,5 дней. Закрытый вариант сращивания занял 3-3,5 месяца. Период фиксации проксимального регенерата в I серии продолжался 61,6 ± 4,1 дней, дистального – 41,9 ± 4,4 дней. Фиксация сегмента аппаратом не зависела от формирования костного блока на стыке в наблюдениях с открытой адаптацией концов отломков.

При одновременном перемещении фрагментов на двух уровнях (II серия) стыковка отломков происходила через 26,4 ± 1,4 дней после операции. Концевые регенераты на торцевых поверхностх отломков, обращенных друг к другу, в 73% наблюдений были высотой 1,5-2,5 мм; в 18% - не образовывались вообще, а у одного животного (9%) – проксимальный регенерат достиг 9, дистальный – 2 мм. В этой серии у большинства животных был применен закрытый вариант сращивания отломков. Костный блок между ними получен за 57,6 ± 8,0 дней. При этом для «созревания» проксимального дистракционного регенерата потребовалось 57,9 ± 5,6, дистального – 59,2 ± 6,6 дней. Таким образом, восстановление анатомической целостности сегмента зависело от перестройки как дистракционного, так и контактного регенератов и в большинстве наблюдений совпадало по времени.

Необходимо отметить, что контактные регенераты протяженностью более 3 мм, сформированные обычно при закрытых вариантах адаптации концов отломков, в течение года после снятия аппарата не подвергались органной перестройке, при этом не образовывалась костномозговая полость, а в отдельных наблюдениях сохранялось сужение в склерозированной зоне стыка на 2-3 мм.

Результатом нашей работы является определение основного фактора восстановления анатомической целостности конечности при замещении костных дефектов с использованием новых способов несвободной костной пластики. Зависимость срока фиксации сегмента аппаратом от достижения костного сращения отломков на стыке мы связываем, в первую очередь, с использованием новых технологий удлинения отломка [10], обеспечивающих восполнение костного дефекта за счет формирования нескольких дистракционных регенератов малой величины, претерпевающих органо-типическую перестройку в более короткий срок [11]. Применение данной технологии удлинения отломка обеспечивает высокую эффективность реабилитации пациентов с обширными дефектами длинных костей. На наш взгляд, предпочти- тельное использование вариантов открытого формирования стыка отломков при возмещении обширных дефектов длинных костей многоуровневым удлинением отломков является пу- тем лечения, обеспечивающим анатомофункциональное восстановление конечности в более короткий срок одноэтапной реабилитации.