Формирование метафорической компетенции

Автор: Алексеева Лариса Михайловна, Мишланова Светлана Леонидовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 4 (36), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одной из главных проблем современной лингводидактики - метафорической компетенции, трактуемой с коммуникативных и когнитивных позиций. В статье рассматриваются предпосылки формирования понятия метафорической компетенции, а также ее современное видение. Авторы основываются на идее о том, что человеческое мышление метафорично, поэтому и обучение профессиональной деятельности должно идти путем формирования метафорической компетенции. Метафорическая компетенция понимается как универсальная способность обеспечивать организацию целостности речевой коммуникации и речевой деятельности. Понятие метафорической компетенции обусловлено содержанием профессиональной деятельности, связанной с усилением зависимости познания от деятельности субъекта и его ценностно-целевых установок. Авторы выстраивают структуру метафорической компетенции, описывают ее содержание и отличительные свойства в сравнении с другими компетенциями. Результатом исследования явилась разработка системы уровней метафорической компетенции, предполагающей применение различных методик.

Метафорическая компетенция, профессиональная деятельность, познание, моделирование, комплексность, методика обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14729485

IDR: 14729485 | УДК: 378 | DOI: 10.17072/2037-6681-2016-4-98-107

Текст научной статьи Формирование метафорической компетенции

моделирование; комплексность; методика обучения

Интенсивное развитие научного знания в начале XXI в. привело к интеграции многих наук, включая лингводидактику, наглядно демонстрирующую суть и преимущества подобного процесса. Для лингводидактики идеи интеграции имеют исключительно позитивное значение в отношении таких важных категорий, как компетенции и их разновидности. Данная статья посвящена одной из наименее изученных компетенций – метафорической.

Попытка исследования метафорической компетенции неизбежно приводит к рассмотрению ее взаимоотношений с активно развивающейся в настоящее время теорией метафоры [Littlemore, Low 2006 и др.]. Истоки формирования понятия метафорической компетенции восходят к целостной концепции метафоры, созданной во многих науках: лингвистике, когнитивистике, психологии и др. [Алексеев 1996]. Несмотря на это, одним из факторов развития традиционной теории метафоры была ярко выраженная ориентация на изменение семантики слова. Подобное рассмотрение ме- тафоры оказывается узким, поскольку исключает сам человеческий фактор и не учитывает таких аспектов концептуализации мира, как реальные ощущения, действия, мотивации, которые в большей степени определяют то, что вновь познается человеком [Алексеева 1998; Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013].

Идеи о целостности метафоры выдвигались в исследованиях одного из классиков теории метафоры А. А. Потебни, считавшего, что «если под метафоричностью языка разуметь то его свойство, по которому всякое последующее значение (respective слово) может создаться не иначе, как при помощи отличного от него предшествующего, в силу чего из ограниченного числа относительно элементарных слов может создаться бесконечное множество производных, то метафоричность есть всегдашнее свойство языка и переводить мы можем только с метафоры на метафору» [Потебня 1976: 434].

Вопрос о целесообразности включения метафоры в качестве средства обучения языку ста-

вился в начале XXI в. и содержался в предметах многих научных трудов [Будаев, Чудинов 2007; Кондратьева 2013 и др.]. Однако до сих пор исследованиям подобного рода свойствен лингво-центризм, т. е. тенденция преимущественно к лингвистическому обоснованию метафоры, нацеленному на ее изучение как компонента языка.

Раньше лингвистов огромную роль метафори-зации в познании, выражающуюся в особом моделировании реальной действительности, отметил математик и философ В. В. Налимов [Налимов 1974: 218].

Одним из первых, кто «вывел» метафору за пределы языка, был Э.МакКормак, разработавший когнитивную теорию метафоры [МакКормак 1990; MacCormac 1995]. Он полагал, что производство метафор – это не просто лингвистическое явление, которое происходит на поверхностном уровне языка. Оно берет начало в когнитивном процессе творческого характера [там же: 366–367]. Согласно этой теории существуют три уровня изучения метафоры: языковой (поверхностный), семантический (глубинный) и когнитивный. Поверхностный язык в виде реальных метафор существует на самом верху иерархии идеальных конструкций, взаимодействуя с глубинными структурами семантики и познания. Поверхностная структура языка играет важную роль, обеспечивая контекст для интерпретации метафоры. Рассматриваемые изнутри метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы; изучаемые извне, они функционируют в качестве посредников между человеческим разумом и культурой. Большое значение приобрело суждение Э. МакКормака о четвертом, нейронном, уровне, на котором метафора теряет линейность [MacCormac 1995].

Главное во взглядах Э. МакКормака то, что в своих рассуждениях он не ограничивался анализом языкового уровня, в рамках которого метафора трактовалась как поверхностное явление. Э. МакКормак считал, что лингвистические теории метафоры не обладают объяснительной силой, поскольку связаны с вопросом о том, как создавать метафоры и как пользоваться ими. В рамках лингвистического аспекта сложно объяснить фундаментальную природу метафоры как компонента человеческого познания [МакКормак 1990: 381]. В современной науке подобную идею развивает А. А. Меньшиков, делая вывод о наличии гносеологической и методологической потребностей в философском исследовании феномена метафоры как формы и способа научного познания [Меньшиков 2009: 4].

Проблема метафоры в современной лингвистике была рассмотрена одним из основателей когнитивной семантики М. В. Никитиным (2003), который, используя аналогию с шахматной доской, изложил взгляд на природу метафоры. В его представлении доска служит средством коммуникации для партнера и способом «освежения» и корректировки того, что совершается в голове играющего. Как во всякой шахматной партии, борьба совершается не на доске, а за доской, т. е. в сознании играющих. Подобно этому, метафора является не столько выраженным в языке конкретным средством, сколько мыслительным действием [Никитин 2003: 127]. Сходная мысль была развита в исследованиях П. Рикера, Х. Ортега-и-Гассета и др. [Ricoeur 1986; Ортега-и-Гассет 1990]. В свете данных идей становится очевидным, что одной из наиболее существенных проблем теории метафоры оказывается изучение метафоры как формы мысли.

Отмеченные характеристики метафоры подтверждаются в исследованиях Г. Г. Кулиева, связавшего их с адаптационной функцией языка. По его мнению, в процессе познавательной деятельности человек приспосабливается к изменяющимся условиям, при этом «язык как постоянный процесс переконструктурирования семантического поля (матрицы значений) обеспечивает нас метафорами, необходимыми для освоения потока новой информации» [Кулиев 1987: 100]. Таким образом, появление метафор в языке обусловлено главной языковой функцией, а механизм метафоризации соответственно заложен в природе языка.

Внеязыковые характеристики метафоры послужили основой широкой трактовки метафорической компетенции, предполагающей деятельность человека не только в языковом пространстве, но и в мышлении. «Метафоры как лингвистические выражения возможны именно потому, что они имеются в концептуальной системе человека» [Лакофф, Джонсон 1998: 129]. Поэтому метафорическая компетенция соотносима со способом структурирования понятийной системы человека. Перефразируя Дж. Лакоффа, мы утверждаем, что употребляем метафору, потому что знаем, как это сделать, т. е. обладаем метафорической компетенцией.

Понятие метафорической деятельности в профессиональной области связано с усилением зависимости познания от деятельности субъекта и его ценностно-целевых установок. При этом социокультурная жизнь, ее ценности и цели начинают все более выступать компонентами этого познания, обретая синтетический, целостный вид [Решетникова 2013: 12].

Взгляд на метафорическую компетенцию как фактор познания соотносится с представлением о метафоре как условии и способе организации познавательных процессов. «Сила метафоры – в способности ломать существующую категоризацию, чтобы затем на развалинах старых логических границ строить новые» [Теория метафоры 1990: 442]. «Метафора далека от того, чтобы быть просто средством украшения; она активно участвует в развитии знания, замещая устаревшие «естественные» категории новыми, позволяющими увидеть проблему в ином свете, предоставляя нам новые факты и новые миры» [там же: 194].

Если наше мышление метафорично, то и обучение должно идти этим же естественным путем, т. е. на основе метафоры, с помощью формирования метафорической компетенции. Готова ли современная дидактика и методика к этому? Если принять точку зрения, что обучение – это путь от знания к пониманию, то метафора является главной целью и способом его достижения. Метафора позволяет избегать когнитивных ошибок, рисков и неудач, поскольку всегда готова представить модель, аналог; метафора активизирует наше сознание.

Отсюда – важность и актуальность широкого взгляда на метафору как на компетенцию, которую в самом общем виде можно свести к понятию «метафорогенной деятельности человека», не ограничивающейся его отдельными креативными способностями, а «пронизывающей» всю его жизнедеятельность [Лагута 2003а, Лагута 2003б]. Человек вырастает среди метафор и воспринимает мир через определенную «метафорическую вуаль», что во многом предопределяет его общую коммуникативную компетентность [Лагута 2003а: 35].

В самом общем виде метафорическую компетенцию можно рассматривать с трех точек зрения: по отношению к другим видам компетенций, которыми овладевает обучаемый, на основе соотношения компетенции с конкретными видами деятельности и по отношению к студентам, которые ими овладевают.

Первая точка зрения связана с уровнем акси-оматичности различных компетенций и их распределением по этапам обучения иностранному языку. Логика этого взгляда базируется на аксиоматическом подходе в структурном языкознании 30-х гг. ХХ в., в центре которого находились исследования дискретных языковых единиц на основе определенных принципов трансформационного анализа, обусловленных понятиями преобразования исходных заданных структур, включая семантические сдвиги. В свете этого метафорическую компетенцию можно было бы охарактеризовать как одну из специальных ком- петенций, направленную на совершенствование риторических навыков, т. е. метафорическая компетенция определялась как разновидность общих компетенций.

Вторая точка зрения сформировалась к концу ХХ в. и была особенно ощутима в методике текстового анализа [Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. 1993 и др.]. Данная точка зрения на метафорическую компетенцию преодолела ограничения, установленные методологией аксиоматизма. Методика анализа текста позволяла увидеть метафору во многих типах текста, не только в художественном. Метафору стали связывать со способами и видами познания реальности и стали оценивать ее значимость для предметов разных наук (гуманитарных, естественных), которые благодаря именно метафоре стали ближе друг другу.

История новейшей науки дает большое количество примеров включения метафор в предметы и методы многих наук. Так, сопоставляя наиболее значительные публикации о структурах и функциях различных генетических систем за более чем 20 лет, А. Е. Седов обнаружил, что именно метафоры лежат в основе новых формулировок в генетике (« метафазная пластинка», «полярная шапочка», «стадия букета», «хромосомный мост», «хромосомы типа ламповых щеток» и др.). С их помощью создавались непривычные, новые для науки образы и понятия [Седов 1997]. А. Е. Седов сравнивает роль метафоры в познании с компьютерной программой (команда вызова подпрограммы-модуля). По его мнению, метафоры вызывают когнитивную блок-ассоциацию извне, т. е. из другой области знаний, в которой образы, аналогичные исследуемым, уже имеются. Поэтому метафору можно рассматривать как своеобразный «концентрат» информации, как новый информационный вход в данную когнитивную модель [там же].

Кроме того, изучен характер экспликации метафоризации в медицине путем описания доминирующих метафорических моделей: Деятельность человека: быт, культура, война; Природное явление; Растение и животное [Мишланова 2002].

Кибернетики, философы и психологи создали новую дисциплину, изучающую искусственный интеллект с учетом того, что компьютеры занимаются деятельностью, которая сродни человеческой. Отсюда понятна важность включения метафор в системы разных наук в качестве фактора их внутреннего развития. На основе этого выявляется роль формируемой метафорической компетенции.

В лингводидактике используются также метафорические модели, включающие траектории

(совокупности шагов, предпринимаемых отдельными индивидами и социальными группами для удовлетворения потребностей в образовании), площадки (элементы инфраструктуры непрерывного образования). С метафорой траекторий связаны определения внутренних и внешних образовательных барьеров (совокупности факторов, затрудняющих получение образования) и пр.

Е. В. Решетникова усматривает гносеологическую ценность метафоры в возможности сопрягать с ее помощью различные дискурсы, осуществлять трансфер не только из разных научных дисциплин, но и когнитивных практик, организуя их диалог, стимулировать мотивацию к ценностному восприятию знания. По ее мнению, гносеологическая ценность метафоры состоит в способности выражать процесс приращения нового знания, организовывать концептуальную систему, задавать целостное видение предметной области [Решетникова 2013: 5, 7].

Третий взгляд на метафорическую компетенцию предопределяется характером отношений между компетенцией и работающим сознанием студента. Одна из проблем этого аспекта касается выявления структуры, содержания и отбора принципов построения метафорической компетенции. В этом смысле цель формирования метафорической компетенции не связана с необходимостью совершенствования методики анализа текста. Компетенция направлена на то, чтобы наилучшим образом обеспечивать организацию мыслительного процесса в освоении и понимании профессионального знания, а также через методику его трансляцию в условиях профессиональной коммуникации.

Понимая язык одновременно как материал, средство и механизм деятельности в профессиональной сфере, мы определяем метафорическую компетенцию как универсальную способность обеспечивать организацию целостности речевой коммуникации и речевой деятельности.

По мнению А. А. Ричардса, самой «вредоносной» посылкой при изучении метафоры является та, «согласно которой метафора – это нечто особенное и исключительное в использовании языка, отклонение от его нормальных механизмов, а не вездесущий принцип его естественного функционирования» [Ричардс 1990: 45]. Отсюда и метафорическую компетенцию мы связываем не с отдельным приемом, а с целостным универсальным характером мыслительной деятельности.

Метафорическая компетенция – это не название какой-либо частной (видовой) компетенции. Она воплощает принципы методологии обучения во многих дисциплинах, это способ видения «одного с помощью другого», «принцип толкования» и т. п. Так, в теории литературы – это

«чужие голоса», «чужая речь», «несобственнопрямая речь» др., в науке – «сквозь призму чего-либо», «увидеть в каком-либо виде» и т. п. В свою очередь, Н. Бор считал математику усовершенствованием общего языка, оснащающего его удобными средствами, метафорами, для отображения сложных явлений [Бор 1961: 96]. В нашем понимании, понятие метафорической компетенции представляет собой комплекс метода и предмета процесса обучения.

Как мы указывали, содержание метафорической компетенции связано с методологией, нацеленной на формирование личности выпускника университета, учреждения, где «куется» не столько инженер, сколько творческая личность, адаптированная к условиям конвергенции знания и общества в целом. Еще в 1871 г. Д. К. Максвелл, читая лекции в Кембриджском университете, высказал идею о том, что университет должен быть местом получения интегрированного образования и не заниматься обучением конкретным профессиям. Он должен поддерживать постоянную живую связь между науками [Максвелл 1968: 31].

В этом смысле метафорическая компетенция не связана с конкретным содержанием отдельных учебных дисциплин или с какой-либо отдельной областью деятельности (литературоведением, лингвистикой и др.). Поскольку формирование данной компетенции обусловлено всей системой оценок качества и контроля результатов подготовки студентов, то ее место – везде, в каждой преподаваемой дисциплине. Это своеобразная надстройка над дисциплинами.

Что дает метафорическая компетенция? Что она формирует? С ее помощью главным образом организуется работа по созданию метатекста. Метатекст – это язык открытий, научных описаний и их профессиональных интерпретаций, а формирование и развитие этих навыков – цель любой науки и технологии.

Формирование метафорической компетенции, т. е. способности к переопредмечиванию, моделированию результатов деятельности, предопределено понятием целостного восприятия мира. В 1970 г. В. В. Налимов написал статью «Печаль по утраченной целостности», в которой он сформулировал основные признаки целостного видения:

– переход в мыслительной деятельности от фрагментарного восприятия к целостности;

– моделирование как сближение чисто языкового аспекта с когнитивным и коммуникативным;

– междисциплинарный взгляд на узкую чисто языковую специальность.

Сопоставление понятий метафорической и прочих видов языковых компетенций мы приводим в табл. 1.

Таблица 1

Сопоставление понятий метафорической и прочих видов языковых компетенций

|

Метафорическая компетенция |

Прочие компетенции |

|

Компетенция наивысшего уровня (надстройка) |

Принадлежат более низким уровням |

|

Имеет интердисциплинарный характер |

Закреплены за конкретными дисциплинами |

|

Data-центрична |

Нормоцентричны |

|

Комплексное представление языка |

Предполагают уровневое освоение языка |

|

Синтетическая |

Аналитические |

|

Соотносится с внутренним кодом языка |

Соотносятся с внешним кодом языка |

|

Языковое сопровождение познания |

Использование, применение готового языка |

В определенном смысле формирование метафорической компетенции идет в разрез современной уравнивающей в интеллектуальном отношении балльно-рейтинговой системе оценки знания студентов. При всей привлекательности и удобстве этой системы она пишет картину про «успевающего студента» средних академических способностей, поскольку предполагает некий набор стандартизированных задач (заданий), диагностирующих уровень знания лексики, грамматики и стилистики изучаемого языка, а также способность к преобразованию и трансформации в переводе, узнаванию конфигураций и т. п., а не степень понимания. Успешность выполнения подобных задач определяется ограниченным числом одних и тех же базовых способностей. Подобные задания связаны с силлогическими приемами и не позволяют в полной мере выявить индивидуальные креативные способности обучаемых. Более того, обычным правилом часто является наличие ключей к заданиям.

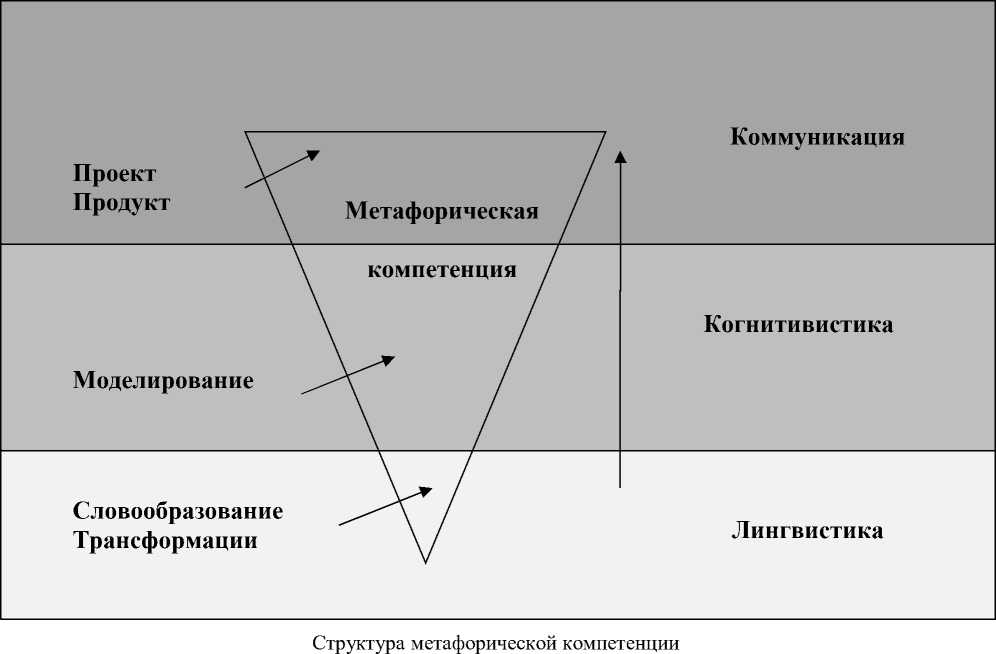

На основе высказанных суждений структуру метафорической компетенции можно представить в следующем виде (схема).

Данная структура, имеющая сложный и многомерный характер, включает три слоя: лингвистику, когнитивистику и коммуникацию. Структура напоминает перевернутую пирамиду, основание которой упирается в язык. Содержание метафорической компетенции в области языка обусловлено знаковой деятельностью, предполагающей формирование способности идентификации знака через другой знак. Работа в этой области помогает описывать простым и очевидным способом сложные системы и процессы. Таким образом, данная компетенция способствует эф- фективности коммуникации и тем самым обеспечивает выход в вышележащий уровень. Метафорическая компетенция оказывается более эффективной в сравнении с любой другой языковой компетенцией, поскольку оказывается более осмысленной с точки зрения моделирования предметной области по системе объяснения знака через знак.

Преимущественным содержанием метафорической компетенции является когнитивистика, соотносящаяся с моделированием, представляющим собой не один из возможных способов реализации метафорической компетенции, а органически связанную с самой природой мышления деятельность.

Верхним уровнем метафорической компетенции является коммуникация, осуществляемая в социуме. В современной лингводидактике на первый план выходит социоцентрическая парадигма и компетентностный подход, рассматриваемые в виде когнитивно-исследовательской модели, подразумевающей акцентуацию социальной сообразности содержания и технологий обучения [Крупченко, Кузнецов 2015: 47]. Компе-тентностный подход базируется на областях будущей профессиональной деятельности выпускников, включающих образование, социальную сферу, культуру и предполагающих организацию взаимодействия с общественными и образовательными учреждениями, сбор, анализ, систематизацию и использование информации по актуальным проблемам науки и образования. Уровни метафорической компетенции раскрывают возможности применения различных методик. Главным же методом обучения является моделирование по принципу «одно с помощью другого».

Одной из наиболее важных проблем является вопрос о взаимной зависимости уровней овладения метафорической компетенцией, содержанием и методикой обучения. Традиционная линг-водидактика ограничивалась изучением лишь низшего уровня метафорической компетенции, содержание и методы которого соотносили метафорическую компетенцию только со сферой языка. Методика формирования метафорической компетенции осуществлялась с помощью алгоритма анализа выразительных средств художественного текста.

Формируемое нами понятие метафорической компетенции дает возможность ставить вопрос о развитии традиционного понятия метафорической компетенции за счет включения ее в иерархию отношений с когнитивным и коммуникативным уровнями. Комплексное содержание метафорической компетенции представлено в табл. 2.

Таблица 2

Содержание метафорической компетенции

|

Метафорическая компетенция |

|||

|

Языковая составляющая |

Когнитивная составляющая |

Коммуникативная составляющая |

Метод |

|

Описание фреймов |

Открывает новые пути познания, а не складирует знание Сопоставление Подобие |

Обеспечивает понимание профессионального знания |

Сравнительносопоставительный Описательный Креативный |

|

Системный анализ |

Позволяет осознать целостность познаваемого объекта или явления |

Осуществляет направленность текста, позволяет сформулировать новое знание |

Проектирование |

|

Рассмотрение метафоры как “seeing as” |

Осваивает новые системы мыследействия |

Обеспечивает быстроту передачи информации, создает концептуальный изоморфизм |

Моделирование |

|

Изучение способов и видов репрезентации метафоры в тексте |

Выявляет еще не реализованную возможность познания |

Создает новую программу поведения, стилистику познания |

Создание продукта |

|

Метафора как тождество, подобие, модель, язык, включенный в деятельность |

Возникает обязательно в русле крупных научных направлений: – когнитивистика – дискурс – метафорология |

Обеспечивает условие развития личности, преодолевается инертность описания, создаются условия для научных открытий |

Интеграция Конвергентность |

Как показано в таблице, метафорическая компетенция имеет комплексную структуру, включающую три компонента: языковой, когнитивный и коммуникативный, предполагающие использование разных методик овладения ею. Языковая составляющая метафорической компетенции (внешняя сторона метафоризации) связана с прямым способом выражения переноса значения в тексте. Применяемые методы, формирующие метафорическую компетенцию, предусматривают описание текста с целью выявления языковых структур, репрезентирующих семантическое подобие, и их последующую классификацию (фиксация подобия). Безусловно, компетенции существуют не только в виде фиксированной системы, но и как постоянно развивающиеся комплексные системы, управляемые глубинными закономерностями. Коммуникативная и когнитивная составляющие способствуют более глубокому пониманию внутренней природы метафорической компетенции и целесообразности применяемой методики. Коммуникативные стратегии метафорической компетенции позволяют четче сформулировать, а также лучше понять новое профессиональное знание. Владение метафорической компетенцией обеспечивает быстроту передачи новой информации в профессиональной коммуникации. В число когнитивных целей обучения на основе метафорической компетенции входит осознание целостности познаваемого объекта или явления и освоение новых систем мыследействия.

Формирование метафорической компетенции происходит на трех уровнях (см. табл. 3).

Таблица 3

Уровни овладения метафорической компетенцией

|

Уровни |

Содержание |

Методы |

|

3. Метапрактики (наивысший) |

Реальное проектирование коммуникации |

Проект |

|

2. Когнитивный (высокий) |

Накопление информации о метафоре и ее возможностях Знакомство с теориями метафоры |

Моделирование Дискурсивный анализ |

|

1. Предметный (низкий) |

Способы описания прямого/ переносного знания |

Описательный Сравнительный |

В современной лингводидактике, по нашему мнению, важнейшим вопросом является то, как описать выявленную систему взаимозависимых уровней овладения метафорической компетенцией.

Таким образом, «понятийным каркасом» метафорической компетенции являются представления о целостности обучения и эффективности профессиональной коммуникации. За последнее время представление о формировании метафорической компетенции как основной лингводидактической деятельности значительно изменилось благодаря новому принципу – целостности характера обучения. Понятие метафорической компетенции расширяет горизонты гуманитарных наук и позволяет сформировать личность выпускника-профессионала, владеющего универсальными компетенциями. Возможно, понятие метафорической компетенции даст возможность переосмыслить традиционный строго дисциплинарный (иерархический) подход к обучению. На основе применения теории метафоры к понятию метафорической компетенции было выяснено, что наряду с исключительно лингвистической трактовкой метафорической компетенции целесообразно использование широкого понима- ния метафоры [Cienki 2008, 2010; Forceville, Urios-Aparisi 2009]. На наш взгляд, именно метафорическая компетенция актуализирует начавшуюся в современной науке интеграцию отдельных областей знания. В этой ситуации разработка понятия метафорической компетенции может оказаться для лингводидактики существеннее традиционных исследований содержания частных видовых компетенций.

Этот круг идей имеет немаловажное значение для осознания необходимости интегративного подхода к процессу обучения в вузе. Вопросы, поставленные в статье, связаны с характером отношений между целями образования и потребностью современного общества в выпускниках.

Professor in the Department of Linguodidactics

Perm State University

Svetlana L. Mishlanova

Head of the Department of Linguodidactics

Perm State University

Список литературы Формирование метафорической компетенции

- Алексеев К. И. Метафора как объект исследования в философии и психологии//Вопросы психологии. 1996. № 2. С. 73-85

- Алексеева Л. М. Термин и метафора. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. 253 с

- Алексеева Л. М., Ивинских Н. П., Мишланова С. Л., Полякова С. В. Метафора в дискурсе/Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. 240 с

- Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций//Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 27-35

- Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 152 с

- Будаев Э. В., Чудинов А. П. Дискуссии о метафорах в современной зарубежной педагогике//Педагогическое образование в России. 2007. № 1. С. 188-200

- Кондратьева О. Н. Метафорическое моделирование в педагогическом дискурсе//Педагогическое образование в России. 2013. № 1. С. 116-121

- Крупченко А. К., Кузнецов А. Н. Основы профессиональной лингводидактики. М.: АПКиППРО, 2015. 232 с

- Кулиев Г. Г. Метафора и научное познание. Баку: Элм, 1987. 157 с

- Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. унта, 2003а. Ч. 1. 114 с

- Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. унта, 2003б. Ч. 2. 208 с

- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем//Язык и моделирование социального взаимодействия. Благовещенск: Изд-во БГК им. И. А. Бодуэна де Куртненэ, 1998. С. 126-170

- Максвелл Дж. К. Статьи и речи. М.: Наука, 1968. 422 с

- Меньшиков А. А. Когнитивный потенциал метафоры в системе научного дискурса: авто-реф. дисс.... канд. филос. наук. Владивосток, 2009. 26 с

- Мишланова С. Л. Метафора в медицинском дискурсе. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2002. 160 с

- Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1974. 272 с

- Налимов В. В. Печаль по утраченной целостности//Знание -сила. 1979. № 5. С. 21-23

- Никитин М. В. Основания когнитивной семантики. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. 277 с

- Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры//Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 68-81

- Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. 613 с

- Решетникова Е. В. Метафора в постнеклассическом познании. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. 160 с

- Ричардс А. А. Философия риторики//Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 44-67

- Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. 512 с

- Седов A. E. История генетики, запечатленная в метафорах ее языка: количественный и структурный анализ. Общие принципы анализа. Метафорические термины//Проблемы социолингвистики и многоязычия. М.: Моск. лицей, 1997. С. 35-47

- Cienki A. Why study metaphor and gesture? In Gesture studies. Vol. 3 Metaphor and gesture/еds., А. Cienki, and C. Muller. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008. Р. 5-25

- Cienki A. Multimodal Metaphor Analysis. In Metaphor Analysis: Research Practice in Applied Linguistics, Social Sciences and the Humanities/еds. L. Cameron and R. Maslen. London: Equinox Publising, 2010. Р. 195-214

- Forceville C., Urios-Aparisi E. Multimodal Metaphor. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. 470 р

- Littlemore J., Low G. Metaphoric competence and communicative language ability//Applied Linguistics. 2006. № 27(2). P. 268-294

- MacCormac E. Neuronal Processes of Creative Metaphors//From a Metaphorical Point of View. A Multidisciplinary Approach to the Cognitive Content of Metaphor/еd by Zdravko Radman Walter de Gruyter. Berlin; N. Y., 1995. P. 149-164

- Ricoeur P. The rule of metaphor. Routledge & Kegan Paul. L., 1986. 384 p