Формирование методики интегральной оценки инновационного развития национального исследовательского университета в системе региональной инновационной политики

Автор: Миролюбова Т.В., Соломатова Л.О.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (15), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные элементы авторской методики интегральной оценки инновационного развития университета на примере Пермского государственного национального исследовательского университета. Предложена система показателей оценки инновационного развития университета в каждом из трех направлений его деятельности - образовательной, научно-исследовательской и инновационно-предпринимательской. Представлены результаты полученных графическим методом расчетов, установивших средний уровень инновационного развития Пермского университета в сравнении с эталонными показателями.

Региональная инновационная политика, инновационная экономика, национальный исследовательский университет, методика оценки инновационного развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147201315

IDR: 147201315 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Формирование методики интегральной оценки инновационного развития национального исследовательского университета в системе региональной инновационной политики

Успешное развитие региональной экономики возможно только при условии действенной инновационной политики на всех уровнях государственной власти - федеральном, региональном, муниципальном. Цель региональной инновационной политики - соответствие региона социально-экономическим трендам страны и мира в целом. Инновационная политика, реализуемая в регионе, способствует созданию новых, более высокооплачиваемых рабочих мест, что дает возможность повысить уровень жизни населения региона, улучшить качество его человеческого капитала, что в конечном счете значительно повышает конкурентоспособность и привлекательность региона как территории. Такие стратегические цели требуют от региона формирования долгосрочной концепции инновационной политики развития, основанного на знаниях.

В свою очередь такая концепция развития реализуема только при наличии в регионе сильных институтов, отвечающих за создание, распространение и применение нового знания. В числе прочих роль таких институтов призваны выполнять университеты, которые в современ- ной России должны претерпеть комплексные изменения и превратиться в университеты поистине нового типа.

Появление в России национальных исследовательских университетов (НИУ) является закономерным продолжением процесса создания университетов нового типа.

Первая попытка выделить лучшие российские вузы была предпринята в 2002 г. (это называлось «выделение ведущих вузов»), когда был поставлен важный вопрос о необходимости дифференцированного подхода к вузовской системе и о накоплении определенного опыта его проработки. Следующим этапом стал национальный проект «Образование» 2006 г., в рамках его впервые был проведен конкурс, в результате которого были отобраны 57 российских вузов (17 в 2006 и 40 в 2007 г.) для реализации их собственных инновационных образовательных программ. Сами же вузы получили название «инновационные», и принципиально важным являлось создание нового механизма проектного финансирования программ, направленных на развитие лучших университетов [4].

В 2009 г. наступил очередной этап отбора вузов — конкурс национальных исследовательских университетов, по результатам которого были выделены 12 лучших вузов страны. В 2010 г. состоялся второй подобный конкурс, и на сегодня отобраны 29 НИУ.

Представляется, что данные конкурсы, ставящие перед собой задачи выявления ведущих высших учебных заведений, задают ориентиры для формирования их инновационных стратегий. Развитие университетов по инновационному пути подчинено главной цели – трансформации их в новые, передовые, отвечающие требованиям меняющегося социальноэкономического окружения вузы.

Обобщая определение национальных исследовательских университетов [3] и предъявляемые к ним требования, содержащиеся в Положении «О конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет», а также цели развития, заявленные в большинстве программ университетов, прошедших отбор и получивших соответствующий статус, на наш взгляд, можно выделить следующие ключевые характеристики российских НИУ:

-

• проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований;

-

• наличие высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения квалификации;

-

• способность как генерировать знания, так и обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику.

Особо следует отметить, что среди показателей результативности и эффективности реализации программ развития НИУ на ближайшие 10 лет, кроме традиционных показателей образовательной и научноисследовательской деятельности, содержатся и показатели состояния и развития инновационного предпринимательства вуза [5]. При этом, говоря об инновационном развитии университета, необходимо понимать, что инновации затрагивают как традиционную его деятельность – образовательную и научно-исследовательскую, так и принципиально новую – предпринимательскую.

Реализация стратегических планов современного вуза требует анализа его инноваци- онной деятельности и адекватной оценки уровня его инновационного развития, что обуславливает необходимость подбора соответствующих методов оценки.

Проведённое нами изучение существующих методик оценки уровней развития объектов показало, что наиболее подходящим, на наш взгляд, методом интегральной оценки инновационного развития университета является графический метод, при котором интегральный показатель определяется как площадь многоугольника, число вершин которого соответствует числу принимаемых в расчет частных характеристик. При этом частные характеристики отдельного вуза представляются в виде пронормированных значений, где в качестве базы для сопоставления принимаются эталонные значения, соответствующие наибольшему значению из рассматриваемой группы, либо установленные экспертным путем [1].

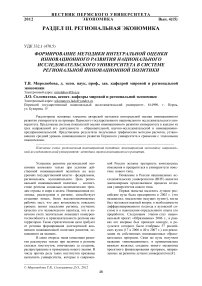

Представим предлагаемую авторскую методику интегральной оценки инновационного развития университета как совокупность нескольких последовательных этапов (рис. 1).

Подчеркнем, что для формирования наиболее адекватной методики оценки определяющими являются классификация и систематизация показателей, выбираемых в целях дальнейшего анализа. Как правило, в существующих на сегодня подходах к развитию университетов университет рассматривается только с позиций видов его деятельности: образовательной, научно-исследовательской и инновационнопредпринимательской; при этом упускаются из виду инновационные аспекты каждого из указанных видов деятельности. На наш взгляд, для получения комплексной, интегральной оценки инновационного развития вуза целесообразно использовать индикаторы, отражающие именно степень инновационного развития в каждом из трех рассматриваемых видов деятельности современного университета: образовательной, научно-исследовательской и инновационнопредпринимательской.

Представляется, что цель инноваций в образовательной деятельности можно сформулировать следующим образом: запуск механизмов генерирования инновационных идей непосредственно в процессе самого обучения. Нужно отметить, что инновации в образовательной деятельности важны для участия университета в начальной стадии инновационного цикла, т. е. они стимулируют появление инноваций среди обучающихся.

Рис. 1. Этапы интегральной оценки инновационного развития университета

Цель инноваций в научноисследовательской деятельности – развить научно-исследовательскую сферу для генерации новых знаний.

Инновационно-предпринимательская деятельность как самостоятельное направление основной целью ставит коммерциализацию научных разработок с целью увеличения доходов университета, усиления его роли в региональном инновационном социально экономическом развитии и в конечном счете повышения его конкурентоспособности.

На первом этапе методики следует отобрать систему показателей с учетом изложенных выше рассуждений.

Предлагаем использовать следующую систему показателей оценки инновационного развития университета в каждом из трех направлений его деятельности (табл. 1):

Предложенная нами система показателей может использоваться как для оценки инновационного развития каждого из трех видов деятельности университета в отдельности, так и для общей оценки путем включения в анализ различных дополнительных показателей.

К сожалению, на сегодняшнем этапе при оценке инновационного развития вузов значительную трудность представляет отсутствие адекватной статистики их инновационной деятельности, что в значительной мере осложняет получение достоверных и точных значений всех показателей предлагаемой системы. Поэтому ориентироваться приходится в первую очередь на имеющуюся информацию о показателях.

Нами была предпринята попытка применения предложенной методики интегральной оценки инновационного развития применительно к Пермскому государственному национальному исследовательскому университету (ПГНИУ).

Таблица 1

Система показателей инновационного развития университета

|

Образовательная деятельность |

Научно-исследовательская деятельность |

Инновационно-предпринимательская деятельность |

|

|

Показатели количественные |

|

|

|

|

Показатели стоимостные |

|

|

|

Так, в целях интегральной оценки инновационного развития ПГНИУ были использованы следующие показатели, входящие в предложенную нами систему:

-

- число созданных университетом малых инновационных фирм, ед.;

-

- число заключенных лицензионных соглашений с предприятиями, ед.;

-

- число полученных патентов и свидетельств, ед.;

-

- доход университета от коммерциализации исследований, млн руб.;

-

- доля доходов от выполнения научно -исследовательских проектов в бюджете университета, %;

-

- объем произведенной малыми инновационными предприятиями университета продукции, млн руб.;

-

- число программ по обучению предпринимательству и управлению в бизнесе для студентов и сотрудников университета, ед.;

-

- количество рабочих мест, созданных малыми инновационными предприятиями университета, ед.

На втором этапе методики – этапе выбора эталонных значений показателей – подбирается база для оценки показателей исследуемо- го объекта в сравнении с наибольшими, идеальными значениями (или установленными экспертным путем). В качестве эталона, или базы для сравнения уровня инновационного развития ПГНИУ, был выбран Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ), который, в России считается лидером в сфере инновационного развития.

На третьем этапе методики произво- дится нормирование значений показателей исследуемого объекта относительно выбранных эталонных значений по следующей формуле (1):

факт X i

a i =

эталон , X i

где Хiфакт – значения показателей иссле- дуемого объекта, а Хiэталон – значения соответствующего эталонного показателя. Пронорми- рованные значения аi изменяются в диапазоне [0;1] так, что единица соответствует высокому уровню инновационного развития (т. е. уровню эталона), нуль характеризует полное отсутствие инновационного развития.

В табл. 2 приведены показатели инновационного развития ПГНИУ и НИ ТПУ за 2011 г., а также пронормированные значения соответствующих показателей ПГНИУ.

Таблица 2

Показатели инновационного развития ПГНИУ и НИ ТПУ(2011 г.)

|

Показатель |

Ед. измерения |

ПГНИУ |

НИ ТПУ |

Пронормированные значения показателей ПГНИУ |

|

Число созданных малых инновационных фирм |

ед. |

8 |

29 |

0,28 |

|

Число заключенных лицензионных соглашений с предприятиями |

ед. |

9 |

43 |

0,21 |

|

Число полученных патентов и свидетельств |

ед. |

61 |

154 |

0,4 |

|

Доход от коммерциализации исследований |

млн руб. |

432 |

1065 |

0,41 |

|

Объем произведенной малыми инновационными предприятиями продукции |

млн руб. |

0,926 |

40 |

0,02 |

|

Число программ по обучению предпринимательству и управлению в бизнесе для студентов и сотрудников университета |

ед. |

21 |

113 |

0,19 |

|

Количество рабочих мест, созданных малыми инновационными предприятиями |

ед. |

22 |

86 |

0,26 |

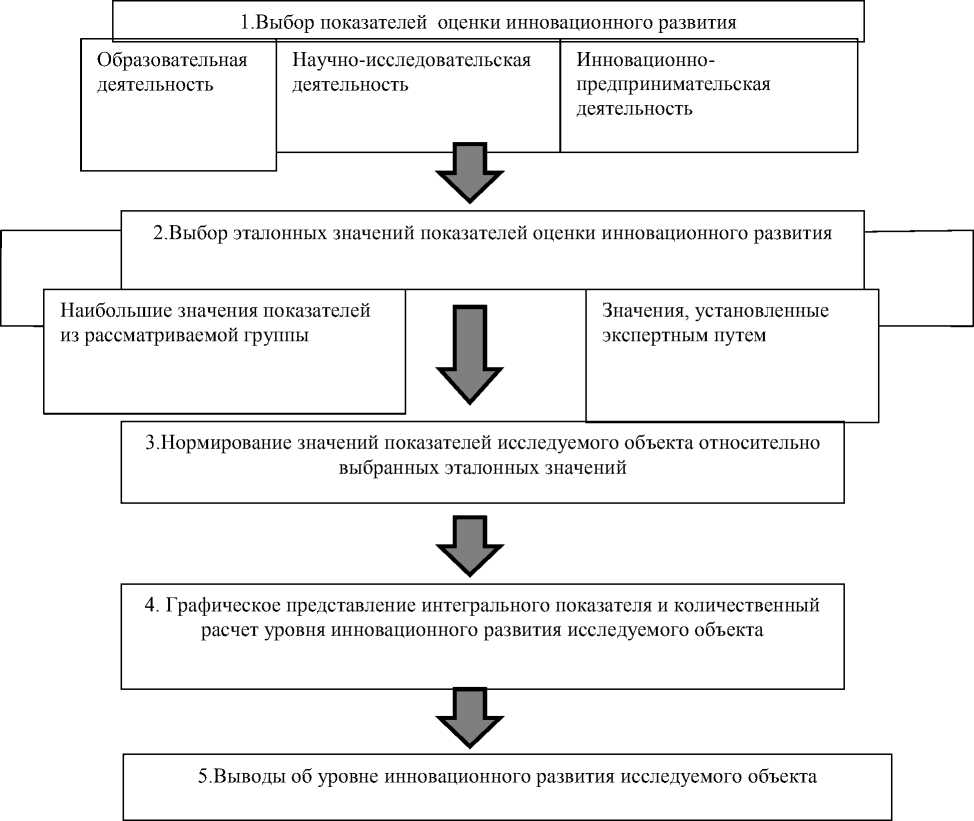

На четвертом этапе методики на основе пронормированных значений построим лепестковую диаграмму, которая является аналогом графика в полярной системе координат и отображает распределение значений относи- тельно начала координат. Это позволит определить значение интегрального показателя инновационного развития университета.

На рис. 2 изображено графическое представление интегрального показателя инно- вационного развития ПГНИУ в сравнении с НИ ТПУ (эталоном).

Рис. 2. Графическое представление интегрального показателя инновационного развития ПГНИУ (в сравнении с НИ ТПУ – эталоном)

Площадь образовавшегося многоугольника с вершинами-показателями, пронормированными относительно эталонных значений, представляет количественную оценку инновационного развития университета, которую можно рассчитать по формуле (2):

o 1 . 360 °

S = sin----

2 n - 1

n - 1

E ar aM + ai • an

. i = 1

То есть для ПГНИУ получаем

. 1 • 360° *

S = — sin---- *

0,28 * 0,21 + 0,21 * 0,4 + + 0,4 * 0,41 + 0,41 * 0,66 + + 0,66 * 0,02 + 0,02 * 0,19 + + 0,19 * 0,26 + 0,28 * 0,26

= 0,33.

Таким образом, интегральный показатель инновационного развития ПГНИУ составляет 0,33.

Для анализа уровня интегральной оцен- ровать все НИУ и провести их классификацию. В данной статье мы ограничимся расчетами только по ПГНИУ.

На пятом (заключительном) этапе методики оценки инновационного развития вуза – формулирования выводов относительно степени (уровня) инновационного развития – необходимо введение классификации степеней инновационной развитости.

Мы предлагаем следующую градацию: пусть существуют три степени инновационной развитости – низкая (интегральный показатель 0-0,33), средняя (интегральный показатель 0,340,66) и высокая (интегральный показатель 0,671). Следовательно, можно сделать вывод, что ПГНИУ по результатам 2011 г. относится к группе вузов с низкой степенью инновационного развития, но значение 0,33 – нижняя граница следующей группы, поэтому в целом можно сделать вывод о возможности перехода ПГНИУ к группе средней инновационной развитости.

ки инновационного развития университетов России в целом требуется проведение подобных расчетов по всем НИУ России с принятием за эталон того же НИ ТПУ. Это позволит ранжи-

Таким образом, использование предложенной нами методики интегральной оценки инновационного развития вуза имеет следующие преимущества:

-

• Графическая интерпретация интегрального показателя способствует комплексному восприятию разнородных характеристик, определяющих интенсивность инновационной деятельности вуза.

-

• Возможна оценка степени инновационного развития каждого из трех рассматриваемых видов деятельности в отдельности или в комплексе в зависимости от выбранных показателей, проведение анализа степени инновационной развитости по широкому набору показателей.

-

• Имея аналогичные данные по нескольким вузам, можно проводить сравнительный анализ и использовать его для бенчмаркинга и определения ориентиров стратегического развития исследуемого объекта.

-

• Используя показатели за несколько периодов, можно давать оценку динамики инновационного развития университета, а также строить соответствующие прогнозы на будущие периоды.

-

• В целом оценка инновационного развития университетов, имеющихся в том или ином регионе, дает возможность разрабатывать и проводить взвешенную, целенаправленную региональную инновационную политику,

обеспечивающую усиление роли регионального научно-образовательного комплекса, выступающего основой «новой экономики» - экономики знаний [2].

Список литературы Формирование методики интегральной оценки инновационного развития национального исследовательского университета в системе региональной инновационной политики

- Баранова И.В., Черепанова М.В. Методические подходы к оценке инновационной активности и инновационного потенциала вуза. URL: http://novinkor.com/biblioteka/innoworld/71-innoactive.html (дата обращения: 01.06.2012).

- Миролюбова Т.В. Региональный потенциал развития кластеров «новой экономики»//Вестн. Перм. ун-та. Серия Экономика. 2009. №4. С. 88-96.

- Национальные исследовательские университеты. URL: проекты/ведущие-вузы/ниу (дата обращения: 31.05.2012).

- Радаев В. Пять принципов построения нового университета. URL: http://www.hse.perm.ru/about/news/publication/9316/(дата обращения: 31.05.2012).

- Тойвонен Н.Р., Васильев В.Н. Исследовательский и/или предпринимательский. Какие университеты создаются в России? Кейс СПбГУ ИТМО//Образование и инновации. 2010. №5. С. 80-86.