Формирование минерального состава россыпей Верхнеуньинской площади

Автор: Степанов О.А., Майорова Т.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Рефераты дипломных работ

Статья в выпуске: 8 (128), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127977

IDR: 149127977

Текст статьи Формирование минерального состава россыпей Верхнеуньинской площади

Науч. руководитель к. г.-м. н. Т. П. Майорова

Одной из перспективных в отношении металлоносности на Северном Урале является Уньинская площадь. Предпосылками этого на прилегающей с юга территории служит наличие потоков рассеяния цинка, никеля, кобальта, свинца, молибдена, шлиховые потоки ильменита и золота. Однако для оценки золотоносности данного региона недостаточно кондиционных материалов, т. к. до последнего времени здесь не проводились тематические изыскания подобного рода, а геологическая съемка масштаба 1 : 50 000 на данной территории проведена в 1976 г. В связи с этим проводятся доизучение и поисковые работы в этом районе.

Целью дипломной работы являлось выявление условий формирования минерального состава аллювиальных отложений и установление источников сноса минералов тяжелой фракции, в том числе золота, в пределах Верхнеу-ньинской площади.

Для ее решения были поставлены следующие задачи:

-

1) определить минеральный состав тяжелой фракции четвертичных россы-пепроявлений;

-

2) составить карты-схемы распространения шлиховых минералов;

-

3) изучить минеральный состав пород, слагающих данную территорию;

-

4) выявить источники сноса тяжелых минералов, в том числе золота.

Материал был собран во время производственной практики 2004 года, ко- торую автор проходил в Патокской ГСП ООО «Комигеология» в Верхнепечорском районе Северного Урала. Для исследования были отобраны 24 шлиховые пробы, по которым впоследствии был выполнен минералогический анализ тяжелой фракции. Проведено микроскопическое изучение 20 шлифов горных пород, слагающих исследуемую площадь.

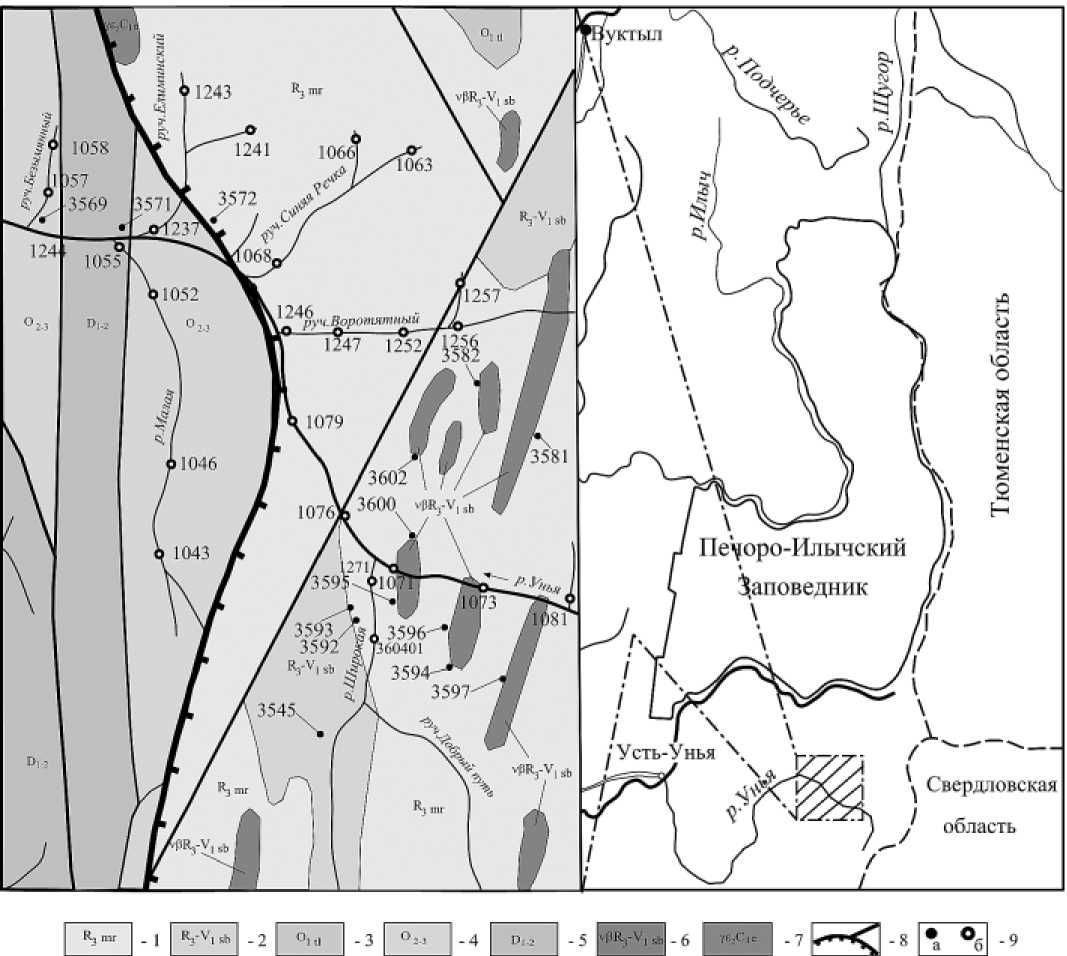

Территория Верхнепечорского района принадлежит к горно-таежной зоне Северного Урала, занимая его водораздельную часть, западный склон и зону перехода Уральских гор в предгорья. Район работ расположен в бассейне реки Уньи (рис. 1) и ее многочисленных притоков: рр. Широкая, Малая, ручьев Во-ротятный, Елиминский и многих других.

В пределах площади распространены верхнепротерозойские и палеозойские образования различного состава и генезиса.

Среди протерозойских отложений территории выделяются: мороинская свита, представленная серицит-хлорито-выми и кварц-серицит-хлоритовыми сланцами, саблегорская свита, представленная преимущественно эффузи-вами основного состава, и лаптопайс-кая свита, представленная конгломератами, гравелитами, песчаниками. Среди палеозойских выделяются нерасчле-ненные отложения ордовика, представленные известково-глинистыми сланцами и известняками, а также такатинская и лопьинская объединенные свиты де- вoнa (D1‒2), сложенные кварцитовидными песчаниками и алеврито-глинистыми сланцами.

Интрузивные образования пользуются широким распространением и представлены субвулканическими телами габбро и габбро-долеритов саблегорской свиты (ʜʙR3—V1sb).

Так как образование россыпей неразрывно связано с процессами разрушения тех или иных изверженных, метаморфических или осадочных пород, то для выявления источников снoca тяжелых минералов, в том числе золота, необходимо было выявить минеральный состав пород, слагающих территорию.

В результате микроскопического изучения шлифов было установлено, что на данной территории преимущественным распространением пользуются следующие типы пород: серицит-хлорит-квар-цевые и хлорит-серицит-кварцевые сланцы мороинской свиты (R3mr), метаэффу-зивы основного состава и метагаббро-долериты саблегорской свиты (R3— V1sb), глинистые сланцы щугорской свиты (O2‒3scg) и кварцитовидные песчаники такатинской и лопьинской объединенных свит (D1‒2). В шлифах этих пород установлено 16 минералов: основной плагиоклаз, альбит, клинопироксен, эпидот, хлорит, серицит, титаномагнетит, амфибол, кварц, лейкоксен, кальцит, апатит, циркон, турмалин и пирит. Все перечисленные минералы (за исключением легких) были обнаружены в процессе минералогического анализа в тяжелой 23

фракции шлихов. Состав тяжелой фракции характеризуется 26 минералами и их разновидностями. Доминирующими минералами являются эпидот, хлорит, серицит, гематит, магнетит, титаномагне-тит, лимонит, лейкоксен и амфиболы. Тяжелая фракция характеризуется однообразным составом — во всех шлиховых пробах преобладают эпидот, хлорит и серицит (в сумме составляющие от 70 до 90 %).

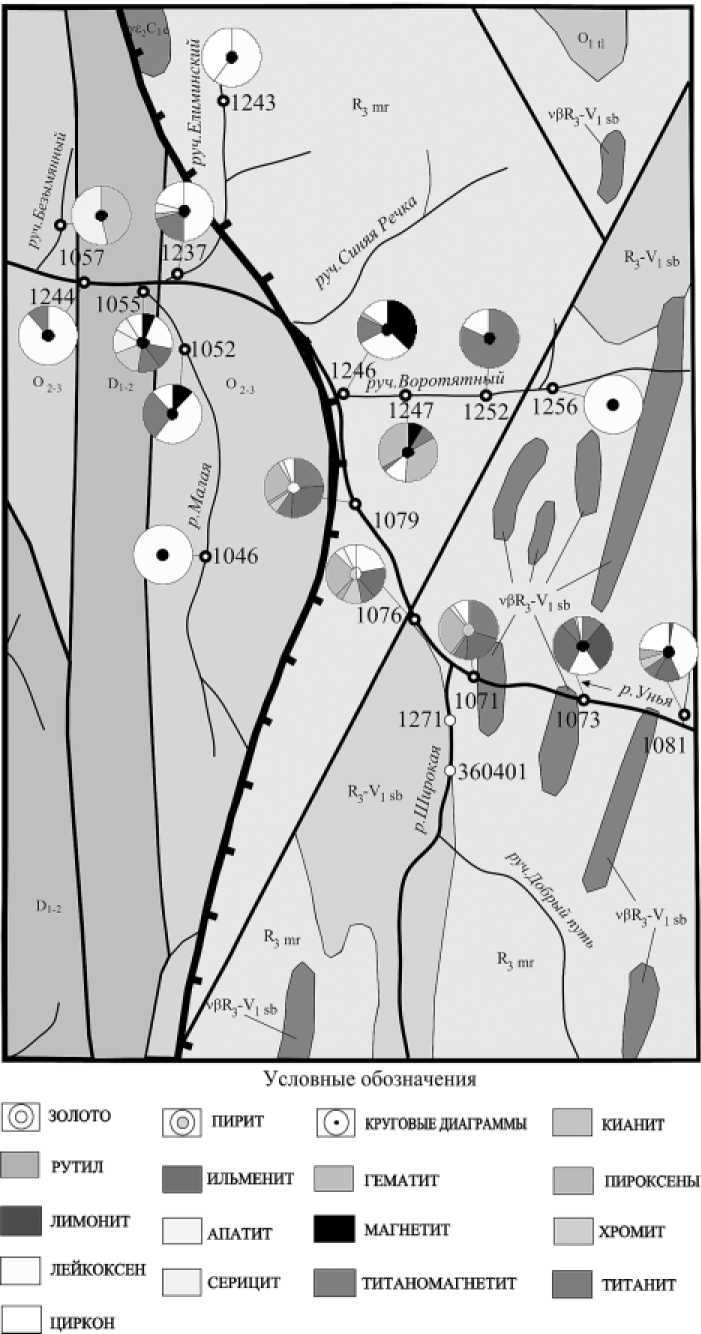

Анализ распределения тяжелых минералов по площади (рис. 2), показыва- ет, что в восточной части отмечается повышенное содержание минералов, в отличие от западной, где характерно пониженное содержание шлиховых минералов. Это обусловлено геологическим и тектоническим строением площади, так как проходящий по центру осевой надвиг делит ее на две части — западную (палеозойскую) и восточную (протерозойскую). В отличие от палеозойских пород, сложенных преимущественно легкими минералами, протерозойские породы богаты на содержание тяжелых минералов, и в них часто присутствует тот же спектр минералов, что и в шлихах. Все это указывает на то, что источником сноса тяжелых минералов являются породы, слагающие днища и борта речных долин. Наличие в шлихах слабоокатан-ных, среднесортированных и не устойчивых к выветриванию минералов, таких, как хлорит, серицит и апатит, также указывает на близлежащий источник питания россыпей.

В процессе минералогического изучения тяжелой фракции шлихов

Pиc. 1. Обзорная и геологическая карты района работ (составил О. А. Степанов, 2005 г. Геологическая основа — по материалам Патокской ГСП ООО «Комигеология»).

Условные обозначения: 1 — мороинская свита — филлитовидные, серицит-хлорит-кварцевые сланцы с линзами мраморов, содержащих биогермные постройки строматолитов, реже эффузивы основного состава и их туфы; 2 — саблегорская свита — кислые эффузивы и их туфы, в приподошвенной части, эффузивы основного состава; 3 — тельпосская свита — груботерригенные сероцветные осадки — кварцевые песчаники, гравелиты, в основании — базальные конгломераты; 4 — щугорская свита — известково-глинистые сланцы с прослоями криноидных известняков, глинистые известняки, реже мергели и доломиты; 5 — такатинская и лопьинская объединенные свиты — кварцитовидные песчаники, иногда переходящие в гравелиты и конгломераты, местами с прослоями алеврито-глинистых сланцев; 6 — саблегорские субвулканические образования — межпластовые интрузии и дайки габбро-долеритов и долеритов; 7 — ель-минский габбро-монцодиорит-граносиенитовый комплекс — интрузии и дайки габбро и габбро-диоритов, кварцевых диоритов, монцо-диоритов, граносиенитов, гранодиоритов и умеренно-щелочных гранитов; 8 — осевой надвиг и прочие разломы; 9 — точки отбора проб (а — на петрографический и геохимический анализы, б — шлиховые пробы)

Pиc. 2. Карта-схема распределения акцессорных минералов. Масштаб 1 : 200000 (составил О. А. Степанов, 2005 г. Геологическая основа — по материалам Патокской ГСП ООО «Комигеология»)

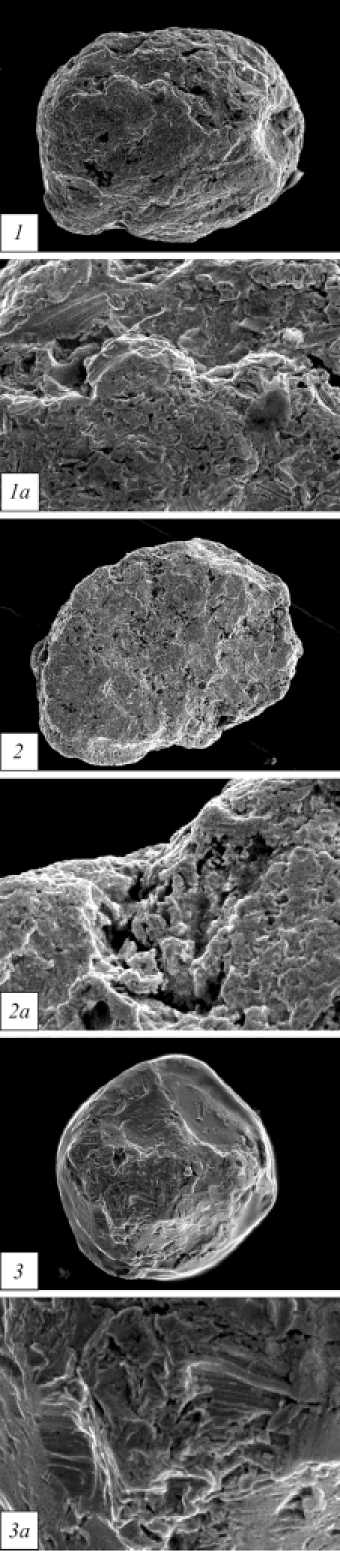

Pиc. 3. Морфология и рельеф поверхности россыпного золота бассейна р. Уньи.

1 — комковидная золотина ( х 200), 1а — поверхность золотины с начальной стадией образования наклепа ( х 800), 2 — комковидная золотина ( х 1000), 2а — корродированная поверх-нохность золотины ( х 8000), 3 — несовершенный кристалл ( х 400), 3а — следы от минералов на поверхности несовершенного кристалла ( х 1600)

Верхнеуньинской площади было обнаружено золото в количестве трех золотин, две из них комковидные и одна представлена несовершенным кристаллом (рис. 3) Степень окатанности золотин слабая. Поверхность комковидных зерен пористая, мелкоямчатая. Идиоморфная золотина отличается более гладкой, слабопористой поверхностью, на отдельных участках наблюдаются царапины или отпечатки зерен других минералов.

Химический состав золота определялся на сканирующем электронном микроскопе в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. Основной примесью является серебро, содержание меди незначительно и составляет 0,8 мас. %. Содержание серебра в золоте колеблется от 2 до 18 мас. %, что соответствует вариациям пробности золота от 821 до 999, при среднем значении 941.

По данным В. А. Капустина (Капустин и др., 1988 г.), золото в этом райо- не было обнаружено в ряде протолоч-ных проб туфопесчаников саблегорской и мороинской свит в значениях от «следов» до 1,5 г/м3. Таким образом, можно предположить, что источником обнаруженного золота служат вышеперечисленные породы, широко распространенные в восточной части площади. На это также указывает отсутствие на поверхности золотин высокопробных оболочек, а также и морфология золотин.

II BCEPOССИЙСКИЙ КOHКУPС MOЛOДЕЖНЫХ ΠPOEКTOB B OƂЛАСТИ HAHOTEXHOЛOΓИЙ

Начало на стр. 1.

Онообразовано совсем недавно, и тем не менее смогло привлечь к проведению конкурса целый ряд достаточно известных журналов и компаний, таких, как КБ «fiниаструм Банк» , компания «POWERCOM» , Молодежное Научное Общество , концерн «Наноиндустрия» , научно-популярный журнал «Наука и жизнь» , интернет-портал «»

Итак, 6 августа 2005 г. в 10 часов утра, по адресу: Москва, Даев переулок, 20 состоялось наше награждение и дан торжественный фуршет. Победителей награждал генеральный директор компании Nanotechnology News Network и председатель Молодежного

Александр Оликевич

Научного Общества — Алекcaндр Оликевич . Наше , потому что в число призеров попали проекты, занявшие первые десять мест. Хочется хотя бы коротко остановиться на этих проектах, 26

поскольку все они были очень интересными.

Х мecто заняли студенты МЭИ Артем Фальков, Сергей Лещина и Дмитрий Негров за проект «Автономный робот с искусственным интеллектом на базе нейросетей».

IX мecто получил проект «Разработка алгоритмов и проблемного программного обеспечения для проектирования нанороботов», предложенный Григорием Черноморовым и Вадимом Кухаревым из fiРГТУ.

VIII мecто занял проект «Фрактальный подход к анализу структуры носителей при формировании биосенсоров для обнаружения бактерий в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях», под авторством Наталии Снегиревой, fiлии Карнет, Людмилы Погореловой, Алексея flровицына и Андрея Копылова.

VII мecто присуждено проекту Алексея и Наталии Каманиных «Исследование фуллеренсодержащих нанострукту-рированных жидких кристаллов как эффективных матриц для визуализации и ориентирования клеток крови человека».

VI мecто занял проект «Исследование модифицирования рельефа в результате инженерии поверхности материалов или эксплуатации при различных темпе- ратурах и давлениях. Влияние методики структурой».

Сердечно поздравляем Дмитрия Камашева с выдающейся победой. Это не только призовое место в конкурсе, а первое место среди всех молодых российских нанотехнологов! Этой победой вписана золотая страница в историю нашего института.

Напомним, что наш институт был назван президентом РАН fi. С. Осиповым в 1998 году в числе первых из создателей нового научного направ-леия — нанотехнологии.

Сейчас вышла в свет фундаментальная коллективная монография “На-номинералогияˮ (ред. Н. П. fiшкин, А. М. Асхабов, В. И. Ракин. СПб.: Наука, 2005. 520 с.), которую мы представим читателям в одном из ближайших номеров —ест/ыка .

измерений на получаемые результаты».

V мecто — проект «Наноструктури-рованные самоорганизующиеся пленки полиэлектролитов и белков для создания высокочувствительных биосенсорных систем», представленный Лидией Соколовской, Евгением Евтушенко и Галиной Дубачевой.

Лидия Соколовская и Дмитрий Камашев

III мecто заняли Владимир Марголин и Валентин Фантиков из ЛЭТИ за проект «Получение и исследование на-норазмерных пленок с фрактальной