Формирование модели демографически устойчивого социально-экономического развития в регионах России

Автор: Логинова Е.В., Гузев М.М., Горшкова Н.В.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Демографические проблемы в России и в мире продолжают обостряться, что вызывает необходимость их изучения и разработки модели демографически устойчивого социально-экономического развития, которая для каждой страны эксклюзивна при общем инклюзивном тренде. Модель демографически устойчивого социально-экономического развития сочетает в себе признаки не только эксклюзивности и инклюзивности, но и всеобщности, то есть соответствия этой модели императивам и ценностям устойчивого развития. Изучение основных процессов, характеризующих демографическую ситуацию в регионе, описание степени достижения целей устойчивого развития, анализ динамики экономических показателей и индикаторов, отражающих человеческое развитие региона, - эти шаги составили логическую основу для создания демографически устойчивой модели социально-экономического развития на региональном уровне. Использованы данные социологических опросов, позволившие выяснить предпочтения и установки граждан по вопросам репродуктивного поведения и миграции как факторов, оказывающих наибольшее влияние на популяцию населения. На основе синтеза теории человеческого развития и теории устойчивого развития дано определение демографически устойчивой модели социально-экономического развития, выявлены качественные критерии демографически устойчивого социально-экономического развития (расширенное общественное воспроизводство, качественное и количественное воспроизводство населения, сокращение неравенства и бедности, формирование здорового образа жизни, доступность всего населения к современным интернет-технологиям), определены показатели, дающие их количественную характеристику. Анализ показателей социально-экономического развития российских регионов и сравнение данных социологических опросов населения позволили сделать вывод о том, что в современной России преобладает модель демографически затухающего естественного развития. На примере регионов Южного федерального округа проведена оценка соответствия их социально-экономического развития критериям демографической устойчивости и определены факторы, обеспечивающие формирование в современных российских регионах демографически устойчивой модели социально-экономического развития. Выявлено, что в эксклюзивных моделях устойчивого развития акцент может быть сделан на его экономическую, экологическую или социальную составляющую, в зависимости от существующих институциональных условий, что не отрицает доминанту модели - ее демографическую устойчивость. В механизме функционирования модели демографически устойчивого развития России необходимо сочетание государственного регулирования, рыночного саморегулирования и регулирования с помощью механизмов гражданского общества.

Демографически устойчивое социально-экономическое развитие, критерии и показатели демографической устойчивости, региональная дифференциация, эксклюзивность и инклюзивность, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149145068

IDR: 149145068 | УДК: 316.346+316.334+330.341 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.4.16

Текст научной статьи Формирование модели демографически устойчивого социально-экономического развития в регионах России

DOI:

Проблемы демографии являются предметом пристального внимания самых различных наук, поскольку имеют экономический, геополитический, исторический, географический, этно-национальный, социальный, духовнонравственный аспекты исследования, тем самым затрагивая практически все сферы жизнедеятельности общества и во многом определяя вектор развития современного государств. В этой связи сложность разработки модели демографически устойчивого социально-экономического развития состоит в ее мно-гоаспектности, но, одновременно с этим, и в ее эксклюзивности. Эксклюзивность обусловлена тем, что при всей многоаспектности демографические проблемы можно сгруппировать в три блока (перенаселение, депопуляция и миграция, которая для одних стран и регионов усиливает проблему перенаселения, а для других – проблему депопуляции), проявляются эти проблемы в разных странах и в разных регионах по-разному, причем с течением времени актуальность и приоритетность этих проблем претерпевают существенные изменения. Например, проблема перенаселения, которая антинаталистами, начиная с Платона, Аристотеля и Т. Мальтуса, а также современными учеными, Т. Хедбергом, Д. Гудоллом и многими другими, считалась основным ограничительным фактором экономического развития, в настоящее время, по мнению Ю. Крупнова (председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития), на фоне общемировой тенденции сокращения рождаемости к середине XXI в. снизит степень своей актуальности, поскольку «рост населения Земли прекратится и выйдет на плато, а возможно, и начнет снижаться» [Бричкалевич web 2021]. Именно поэтому большинство национальных правительств (за исключением правительств 69 стран, которые по-прежнему стремятся ограничить рождаемость), формируя модели демографической политики, перешло от их ан-тинаталистской к пронаталистской направленности, что говорит о смене приоритетов между проблемами перенаселения и депопуляции.

Следующий блок проблем связан с миграцией, влияние которой на демографическую ситуацию тоже достаточно эксклюзивно. Внешняя миграция, например, для стран Европы и Северной Америки чревата угрозой потери национальной идентичности, а для большинства стран Африки и Азии – угрозой потери возможностей для экономического роста вследствие оттока квалифицированной рабочей силы. Внутренняя миграция, помимо перераспределения рабочей силы в сторону экономически более развитых регионов страны, создает проблему перенаселения в крупных городах и усиливает депопуляцию сельских территорий.

Не менее актуальны демографические проблемы и для современной России. Последние десятилетия смертность в России значительно превышает рождаемость, а миграция, хотя и поддерживает демографический баланс, но ведет к снижению качества человеческого капитала. В то же время, сокращение рождаемости при относительно высокой смертности ведет не только к сокращению населения и потенциала трудовых ресурсов, но и, вместе с расширением миграции, к изменению этнической структуры российского общества, а значит и к геополитическим эффектам, что существенным образом затрагивает коренные интересы народов России. Принимаемые на настоящий момент меры по прекращению депопуляции России, к сожалению, недостаточны. В этой связи необходима разработка такой модели демографически устойчивого социально-экономического развития России, которая, включая разработку качественных критериев и основных социальноэкономических показателей оценки уровня устойчивости и механизмов ее реализации, учитывала бы российские демографические особенности.

Методология

Эксклюзивность демографических проблем тем не менее не отрицает необходимость разработки единого подхода к их концептуальному решению, суть которого, по нашему мнению, заключается в обосновании модели демографически устойчивого социально-экономического развития. Формирование подобной модели возможно за счет дополнения практик реализации демографической политики, направленной на поддержание всего «демоса», практиками инклюзивности, которые обеспечат создание условий для развития каждого человека, объединенного в народонаселение той или иной территории. Решение данной задачи, на наш взгляд, базируется на синтезе интеллектуальных потенциалов, заложенных прежде всего в теории устойчивого развития и в теории человеческого развития, что подтверждается сформулированным еще в XVIII в. положением о зависимости богатства и благополучия государства от благополучия населяющего его народа: «В коем царстве люди богаты, то и царство богато, а в коем царстве будут люди убоги, то и царству тому не можно слыть богатому» [Посошков 1951, 105].

Однако, при практической реализации модели демографически устойчивого социально-экономического развития как на страновом, так и на региональном уровнях, как уже говорилось выше, не следует забывать о специфике территориального развития. А это значит, что логика формирования модели демографически устойчивого социально-экономического развития должна подчиняться диалектике движения «от частного к общему – от общего к частному». В рамках данного исследования на основании анализа «эксклюзивных» проблем социального и экономического развития отдельной страны и отдельных ее регионов (Российская Федерация, регионы Южного федерального округа) ставится задача выявления сущности модели демографически устойчивого социально-экономического развития и определения критериев, по наличию или отсутствию которых можно будет судить о степени ее сформированности, и которые в дальнейшем можно будет использовать при разработке стратегических направлений социально-экономического развития. Движение же «от общего к частному» авторы предполагают осуществить в своих последующих исследованиях, где на основе использования искусственного интеллекта будет обоснован механизм формирования эксклюзивной модели демографически устойчивого социально-экономического развития, учитывающей специфику региональных демографических процессов.

Результаты и обсуждение

Демографические проблемы имеют сложный и многоплановый характер, не только континенты, регионы, но и отдельные страны имеют свои демографические особенности, обусловленные природно-климатическими, историческими, экономическими и социальными факторами. Соответственно, существуют и сложившиеся различные модели демографического развития стран и регионов [Клупт 2008]. Даже в пределах одной страны на разных территориях могут существовать различные модели демографического развития.

В современном мире можно выделить несколько моделей демографического развития:

-

1) демографически затухающее естественное развитие (Россия, некоторые государства постсоветского пространства);

-

2) демографически затухающее развитие при государственном регулировании рождаемости (Индия, Китай);

-

3) демографически иммиграционное развитие (США, Израиль, страны Западной Европы);

-

4) демографически нарастающее естественное развитие (большинство государств Азии, Африки, Латинской Америки);

-

5) демографически нарастающее развитие при государственном стимулировании рождаемости.

Все эти модели можно охарактеризовать как модели, направленные на решение демографических проблем, что называется «здесь и сейчас». В этом заключается как их преимущество – временная и территориальная эксклюзивность, так и их недостаток – наличие лаговой структуры в реализации мер экономической и социальной политики обостряет проблему несовершенства информации, что может привести не только к снижению результативности предпринимаемых мер, но и в еще большей степени обострить существующую проблему (примером в данном случае может служить Китай, где реализация государственной программы «Одна семья – один ребенок», начавшаяся в 1979 г., в конечном счете привела к обострению проблем социально-экономического развития, что послужило отказом от реализации данной программы в 2015 г.).

На наш взгляд, лишена этого недостатка модель демографически устойчивого социально-экономического развития, сочетающая в себе признаки не только эксклюзивности и инклюзивности, но и, как это не парадоксально, признак всеобщности, суть которого заключается в соответствии этой модели императивам и ценностям устойчивого развития.

Особую актуальность формирование демографически устойчивой модели социально-экономического развития имеет для современной России, поскольку динамика демографических процессов, начиная с конца ХХ в., имеет явно выраженную отрицательную тенденцию. Если в дореформенной России в 1980 г. родилось 2202,8 тыс. чел., умерло 1525,8 тыс. чел., естественный прирос составил 667,0 тыс. чел., то в 1995 г. уже, соответственно, 1363,8 тыс., 2203,8 тыс., естественный прирост -840,0 тыс., а в 2005 г. – соответственно, 1457,4 тыс., 2303,9 тыс. и прирост -846,5 тыс. чел. [Российский статистический... 2007, 105]. В январе – июле 2023 г. эти показатели составили: родилось 726,6 тыс., умерло 1023,9 тыс., естественный прирост – -297,3 тыс. чел. [Социально-экономическое положение... 2023, 197].

Говоря о переходе на модель демографически устойчивого развития необходимо четко понимать, что означает демографически устойчивое развитие для России и ее регионов.

Под устойчивым развитием долгое время понимался непрерывный экономический рост, в 1970-е гг. устойчивость трактовалась как равновесие между экономикой и окружающей природной средой, причем акцент делался на ограничение экономического роста в целях сохранения природы. Наиболее устоявшейся формулировкой категории «устойчивое развитие» считается определение, данное Международной комиссией по окружающей среде и развитию в 1987 г., согласно которому устойчивое развитие – это развитие, обеспечивающее удовлетворение потребностей людей в настоящее время, при этом не ограничивающее возможности будущих поколений в удовлетворении своих потребностей [Наше общее будущее... 2023]. В 2015 г. Генассамб-леей ООН были приняты семнадцать целей устойчивого развития (далее – ЦУР), дости- жение которых позволит «избавить человечество от нищеты и исцелить планету» [Цели в области... web]. Следуя логике исследователей из МГИМО, ЦУР можно разделить на четыре взаимосвязанных группы: экологический кластер (ЦУР 2, 6, 13, 14, 15), экономический кластер (ЦУР 7, 8, 9, 11, 12), социальный кластер (ЦУР 3, 4, 5) и институциональный кластер (ЦУР 1, 10, 16, 17) [Отчет по проекту... web], для каждого из которых определены индикаторы и показатели измерения устойчивости.

Таким образом, представляется, что в эксклюзивных моделях устойчивого развития акцент должен быть сделан на его экономическую, экологическую или социальную составляющую, формируемые в определенных институциональных условиях, что не отрицает доминанту модели – ее демографическую устойчивость. Такой подход вписывается в общецивилизационные изменения в направлении развития инклюзивного общества, в котором в большей степени реализуются человеческие потребности и личностный потенциал человека. Так мы выходим на теорию человеческого развития, формирование и эволюционирование которой происходило по мере возрастания роли человеческого фактора в системе общественного производства. К одному из ярчайших представителей современной теории человеческого развития можно отнести А. Сена, заложившего теоретические основы для формирования системы количественной оценки человеческого развития [Сен 1989], на которых базируется современная методика расчета индекса человеческого развития [Human Development... web].

Таким образом, синтез теории устойчивого развития и теории человеческого развития позволяет дать характеристику демографически устойчивой модели социально-экономического развития, под которой мы в рамках данного исследования будем понимать такую модель развития, реализация которой на фоне устойчивых темпов экономического роста позволит обеспечить количественное и качественное воспроизводство населения (именно населения как персонифицированного в каждом отдельном человеке множества, а не человеческого капитала) за счет снижения бедности и сокращения неравенства, в том числе и в аспекте доступа к современным цифровым технологиям, за счет формирования социальных установок на рост рождаемости при увеличении ценности практик здоро-вьесбережения, и все это на фоне снижения возможностей для возникновения межнациональных и межэтнических конфликтов внутри социума и бережного отношения к окружающей среде.

Исходя из данного определения, логика исследования вопросов формирования демографически устойчивой модели социально-экономического развития на региональном уровне заключается в последовательном анализе процессов, характеризующих демографическую ситуацию, степень достижения целей устойчивого развития, динамику экономических показателей и показателей, отражающих человеческое развитие, а также данных социологических опросов, позволяющих выяснить предпочтения и установки граждан, сформировавшиеся в регионах по поводу прежде всего их репродуктивного поведения и «стремления к перемене мест» как факторов, оказывающих наибольшее влияние на популяцию населения. Подобного рода анализ позволит выявить факторы, оказывающие наибольшее (позитивное и негативное) влияние на обеспечение демографически устойчивого социально-экономического развития и, как следствие, определить потенциал регионов в его достижении. В качестве эмпирической основы для анализа будем рассматривать результаты социологических опросов, проведенных как в целом по России, так и на уровне ее отдель- ных регионов, а также показатели социальноэкономического развития регионов Южного федерального округа (ЮФО).

Динамика основных демографических показателей регионов ЮФО, рассчитанных на основе метода стандартизированных коэффициентов, позволяющего анализировать выраженные в разных единицах измерения показатели, представлена в таблице 1.

Анализ абсолютных и относительных значений показателей, характеризующих динамику демографического развития регионов ЮФО, позволяет сделать следующие выводы:

– для всех регионов ЮФО на фоне роста значения коэффициента смертности происходит, к сожалению, снижение значения коэффициента рождаемости, что приводит к снижению демографической нагрузки в регионах. Исключением в данном случае являются Республика Калмыкия, Республика Крым и Астраханская область, где на фоне уменьшающейся рождаемости и увеличивающейся смертности увеличивается демографическая нагрузка;

– практически по всем показателям, за исключением коэффициента миграционного прироста, высокой дифференциации между регионами ЮФО не наблюдается;

– в 2021 г. по сравнению с 2015 г. улучшили свою «миграционную привлекательность» большинство регионов ЮФО (за исключением Республики Крым, Краснодарского края и г. Севастополь). Однако сохраняется высокая степень дифференциации регионов по значению и темпам изменения значений коэффициента миграционного прироста;

Таблица 1

Динамика стандартизированных демографических показателей регионов ЮФО

|

Название субъекта |

КДН |

КР |

КС |

ОПЖР |

КМП |

ИКДР |

||||||

|

2015 |

2021 |

2015 |

2021 |

2015 |

2021 |

2015 |

2021 |

2015 |

2021 |

2015 |

2021 |

|

|

Республика Адыгея |

0,93 |

0,92 |

0,86 |

0,91 |

0,75 |

0,86 |

0,996 |

0,986 |

0,13 |

0,57 |

0,73 |

0,85 |

|

Республика Калмыкия |

1 |

0,93 |

0,94 |

0,92 |

0,75 |

1 |

0,99 |

0,988 |

-0,23 |

-0,16 |

0,69 |

0,735 |

|

Республика Крым |

0,9 |

0,87 |

0,87 |

0,89 |

1 |

0,72 |

0,97 |

0,96 |

0,196 |

0,22 |

0,787 |

0,732 |

|

Краснодарский край |

0,94 |

0,92 |

0,93 |

0,96 |

0,64 |

0,8 |

1 |

0,976 |

0,24 |

0,24 |

0,75 |

0,779 |

|

Астраханская область |

0,96 |

0,91 |

1 |

1 |

0,75 |

0,82 |

0,98 |

0,967 |

-0,11 |

-0,09 |

0,716 |

0,72 |

|

Волгоградская область |

0,95 |

0,94 |

0,79 |

0,73 |

0,8 |

0,71 |

0,99 |

0,968 |

0,005 |

0,03 |

0,707 |

0,676 |

|

Ростовская область |

0,98 |

0,96 |

0,83 |

0,8 |

0,71 |

0,71 |

0,99 |

0,966 |

0,01 |

0,12 |

0,704 |

0,711 |

|

г. Севастополь |

0,95 |

1 |

0,93 |

0,76 |

0,7 |

0,92 |

0,97 |

1 |

1 |

1 |

0,91 |

0,936 |

|

РФ, справочно |

0,98 |

0,95 |

0,92 |

0,89 |

0,66 |

0,81 |

0,98 |

0,97 |

0,04 |

0,1 |

0,716 |

0,744 |

Примечание. Рассчитано авторами по: [Регионы России... 2022, 57, 65,73, 79, 91]. В таблице использованы следующие обозначения: КДН – коэффициент демографической нагрузки, КР – коэффициент рождаемости, КС – коэффициент смертности, ОПЖР – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, КМП – коэффициент миграционного прироста, ИКДР – интегральный коэффициент демографического развития.

– на основании значений интегрального коэффициента демографического развития, рассчитанных для двух периодов – 2015 и 2021 гг., можно сделать вывод, что к числу факторов, оказывающих негативное воздействие на демографическую составляющую социально-экономического развития, относятся снижение рождаемости и рост смертности, а к факторам позитивного влияния можно отнести рост ожидаемой продолжительности жизни и миграционный прирост, данные по которому за 2021 г. представлены в таблице 2.

Следует отметить, что миграционный прирост оказывает позитивное влияние на популяцию не всех регионов ЮФО, поскольку для Астраханской области и Республики Калмыкия он имеет отрицательные значения.

Для определения относительных значений уровня достижимости целей устойчивого развития в регионах ЮФО опять воспользуемся методом стандартизированных коэффициентов, взяв за основу для расчета показа- тели, полученные учеными из МГИМО [Отчет по проекту... web] (табл. 3). Следует отметить, что в таблице 3 приведены значения рассчитанных коэффициентов не только для регионов ЮФО, но и для Нижегородской области, которая является медианной для Российской Федерации по достижению ЦУР.

По достижению ЦУР, объединенных в экологический кластер, большинство регионов ЮФО, за исключением Ростовской области, Республики Крым и Республики Калмыкия, показывают результаты выше медианного по России значения. По значению показателей, объединенных в экономический кластер, к сожалению, практически все регионы, за исключением Республики Адыгея, уступают медианной Нижегородской области. Такое же сожаление хочется выразить и по отношению показателей социального кластера, в рамках которого все регионы, за исключением Краснодарского края, демонстрируют значения ниже медианного уровня. Внушает надежду

Таблица 2

Показатели миграции населения в ЮФО в 2021 г.

|

Название субъекта |

Коэффициенты миграционного прироста на 10000 человек населения |

В пределах региона |

Из(в) других(е) регионов(ы) России |

Из-за(за) пределов(ы) России |

|||

|

прибывшие, % |

выбывшие, % |

прибывшие, % |

выбывшие, % |

прибывшие, % |

выбывшие, % |

||

|

Республика Адыгея |

170 |

16,8 |

25,7 |

59,3 |

61,2 |

23,9 |

13,1 |

|

Республика Калмыкия |

-47 |

53,3 |

47,8 |

46,2 |

51,9 |

0,5 |

0,3 |

|

Республика Крым |

65 |

36,1 |

46,9 |

38,1 |

46,0 |

25,8 |

7,1 |

|

Краснодарский край |

72 |

27,8 |

36,1 |

56,3 |

56,2 |

15,9 |

7,7 |

|

Астраханская область |

-28 |

47,0 |

41,1 |

43,9 |

55,7 |

9,1 |

3,2 |

|

Волгоградская область |

9 |

45,8 |

47,7 |

37,6 |

46,5 |

16,6 |

5,6 |

|

Ростовская область |

36 |

44,9 |

51,8 |

31,2 |

39,8 |

23,9 |

8,4 |

|

г. Севастополь |

298 |

18,3 |

34,5 |

55,1 |

53,5 |

26,6 |

12,0 |

Примечание. Составлено авторами по: [Регионы России... 2022, 91–99].

Таблица 3

Реализация ЦУР в регионах ЮФО, 2021 г.

|

Название субъекта |

Экологический кластер |

Экономический кластер |

Социальный кластер |

Институциональный кластер |

ИПУР |

|

Республика Адыгея |

0,912 |

1 |

0,49 |

0,87 |

0,82 |

|

Республика Калмыкия |

0,795 |

0,573 |

0,68 |

0,95 |

0,75 |

|

Республика Крым |

0,696 |

0,929 |

0,76 |

0,72 |

0,78 |

|

Краснодарский край |

0,99 |

0,91 |

1 |

1 |

0,97 |

|

Астраханская область |

0,989 |

0,784 |

0,62 |

0,52 |

0,73 |

|

Волгоградская область |

1 |

0,93 |

0,69 |

0,85 |

0,87 |

|

Ростовская область |

0,59 |

0,893 |

0,86 |

0,87 |

0,8 |

|

г. Севастополь |

0,88 |

0,9995 |

0,61 |

0,63 |

0,78 |

|

Нижегородская область, справочно |

0,88 |

1 |

0,92 |

0,62 |

0,85 |

Примечание. Рассчитано авторами по: [Отчет по проекту... web]. В таблице использованы следующие обозначения: ИПУР – интегральный показатель устойчивого развития.

в обеспечение ЦУР в регионах ЮФО значения стандартизированных коэффициентов институционального кластера, которые везде, за исключением Астраханской области, выше медианной Нижегородской области.

В таблице 4 представлены данные, характеризующие значения интегрального индекса человеческого развития и входящих в его состав индексов, для регионов ЮФО.

Анализ значений индекса человеческого развития и его компонентов по регионам ЮФО в сравнении со среднероссийскими значениями, к сожалению, приводит к выводу о том, что все регионы ЮФО, за исключением Астраханской области, демонстрируют более низкие значения индекса и подиндексов, чем в среднем по России. Основной вклад с отрицательным значением в отставание регионов ЮФО вносит, как видно из таблицы 4, индекс дохода, расчет которого основан на значениях показателя валового регионального продукта, приходящегося на душу населения региона. Что же касается индекса долголетия, то для большинства регионов ЮФО (исключение – Республика Крым) характерно более высокое его значение, чем в среднем по России. Уровень образования в четырех регионах ЮФО (Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область и г. Севастополь) выше среднероссийского, в остальных – к сожалению, ниже.

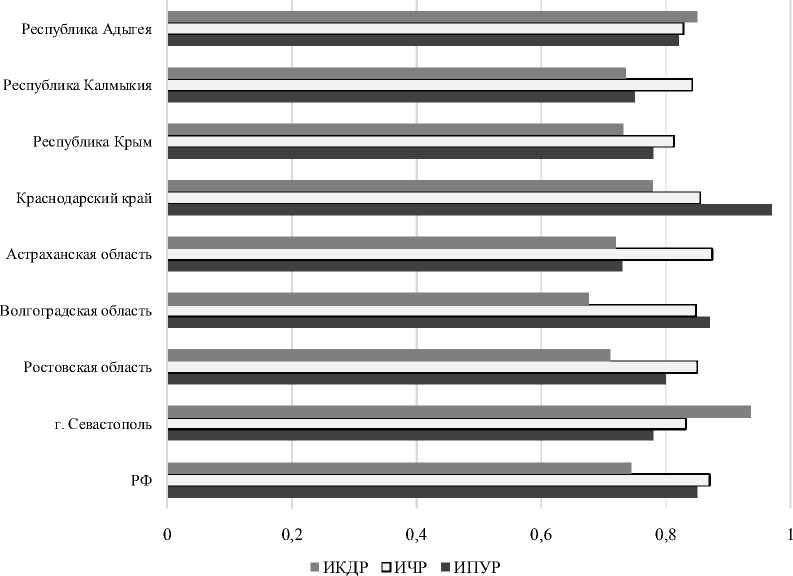

Для наглядности дифференциации регионов ЮФО по значениям показателей, отражающих их результаты в области демографического, человеческого и устойчивого развития, объединим полученные в таблицах 1, 3 и 4 результаты в рамках рисунка 1.

Данные, представленные на рисунке 1, позволяют определить степень дифференциации регионов ЮФО по трем группам интегральных показателей, расчеты которых представлены в таблицах 1, 3 и 4. По показателям демографического развития три региона ЮФО демонстрируют более высокие значения, чем в среднем по России, по индексу человеческого развития только у Республики Крым значение ниже, чем среднероссийское, по степени достижения ЦУР превышают среднероссийское значение Краснодарский край и Волгоградская область.

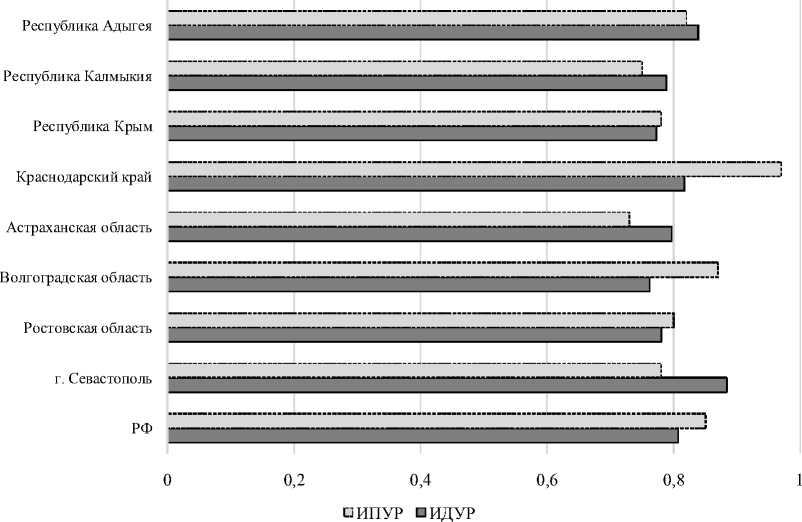

Поскольку, как было сказано выше, демографически устойчивое развитие должно отвечать критериям количественного увеличения и качественного улучшения воспроизводства населения, проведем агрегирование значений интегрального коэффициента демографического развития (см. табл. 1) и индекса человеческого развития (табл. 4), получив индекс демографически устойчивого развития (далее – ИДУР), и сопоставим его значение с интегральным показателем устойчивого развития (см. табл. 3) для регионов ЮФО (см. рис. 2).

Сбалансированные значения интегральных показателей, отражающих демографически устойчивое и устойчивое развитие, характерны как для большинства регионов, за исключением Краснодарского края, Волгоградской области и г. Севастополя, так и для Российской Федерации в целом. Причем Краснодарский край и Волгоградская область являются явными лидерами среди анализируемых регионов по степени достижения ЦУР, а г. Севастополь – по степени устойчивости демографического развития.

Таблица 4

Индекс человеческого развития и его компоненты по регионам ЮФО, 2019

|

Название субъекта |

Индекс дохода |

Индекс долголетия |

Индекс образования |

ИЧР |

|

Республика Адыгея |

0,75 |

0,814 |

0,929 |

0,828 |

|

Республика Калмыкия |

0,762 |

0,831 |

0,942 |

0,842 |

|

Республика Крым |

0,72 |

0,795 |

0,939 |

0,813 |

|

Краснодарский край |

0,799 |

0,815 |

0,959 |

0,855 |

|

Астраханская область |

0,861 |

0,814 |

0,953 |

0,874 |

|

Волгоградская область |

0,795 |

0,818 |

0,939 |

0,848 |

|

Ростовская область |

0,786 |

0,812 |

0,963 |

0,85 |

|

г. Севастополь |

0,747 |

0,809 |

0,953 |

0,832 |

|

РФ, справочно |

0,857 |

0,806 |

0,952 |

0,87 |

Примечание. Составлено авторами по: [Индекс человеческого развития... web]. В таблице использованы следующие обозначения: ИЧР – индекс человеческого развития.

Рис. 1. Значения ИКДР, ИЧР и ИПУР для регионов ЮФО и в среднем по РФ Примечание. Построен авторами на основании данных таблиц 1, 3 и 4.

Рис. 2. Значения ИДУР и ИПУР для регионов ЮФО и в среднем по РФ Примечания. Построен авторами на основании данных таблиц 1, 3 и 4.

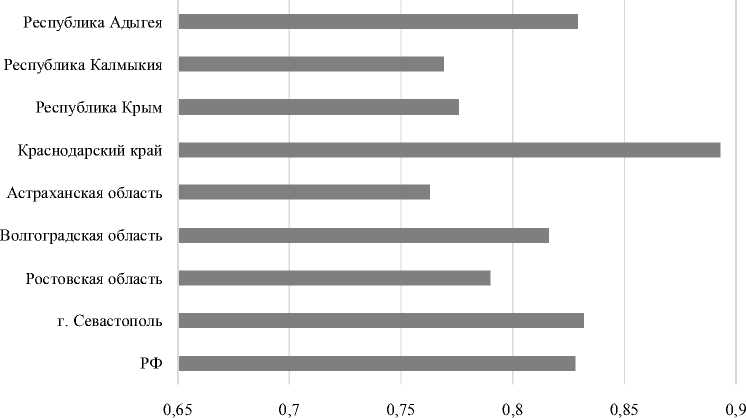

Для выявления лидера среди регионов ЮФО предпримем еще один этап агрегирования с целью получения интегрального показателя, характеризующего уровень демографически устойчивого социально-экономического развития (далее – ИПДУСЭР) (рис. 3).

Как видно из рисунка 3, признанным лидеров среди анализируемых регионов по демографически устойчивому социально-экономическому развитию является Краснодарский край. Причем основное влияние на значение ИПДУСЭР для данного региона оказали показатели достижения ЦУР, согласно которым Краснодарский край лидирует в рамках двух кластеров – социального и институционального, а в экологическом и экономическом кластерах занимает второе место среди рассматриваемых регионов.

Для выявления более полной картины, определяющей возможности для демографически устойчивого социально-экономического развития, необходимо не только анализировать показатели, характеризующие количественные значения его критериев, но и проводить их качественную оценку. Решить эту задачу возможно посредством анализа данных социологических опросов, позволяющих определить отношение населения к проблемам демографического, социального и экономического развития.

Поскольку речь в данном исследовании прежде всего идет о модели демографически устойчивого социально-экономического развития, то, естественно, необходимо проанализировать поведенческие установки россиян относительно их демографического поведения в аспекте прежде всего репродуктивных намерений, так как позитивная динамика показателя рождаемости в большей степени способствует достижению демографически устойчивого развития. Для анализа воспользуемся результатами исследования, проведенного В. Архангельским и А. Смирновым относительно выявления влияния ценностных ориентаций и уровня жизни на репродуктивное поведение россиян [Архангельский, Смирнов 2023].

К сожалению, для репродуктивного поведения и женщин, и мужчин характерна единая тенденция сокращения численности желаемого и ожидаемого количества детей. Если до 1980 г. желаемое/ожидаемое количество детей, рассчитанное как средний балл по 5-балльной шкале, для женщин составляло 2,48 б. / 2,11 б., а для мужчин – 2,02 б. / 1,63 б., то в 2000 г. и позже соответственно 1,42 б. / 0,95 б. и 1,25 б. / 0,79 б., причем это происходило на фоне роста эгоцентричного поведения – оценка значимости свободы и независимости возросла для женщин с 3,02 б. до 4,57 б., а для мужчин – с 2,7 б. до 4,51 б. [Архангельский, Смирнов 2023, 100].

Рис. 3. Значения ИПДУСЭР для регионов ЮФО и в среднем по РФ Примечания. Построен авторами на основании данных таблиц 1, 3 и 4.

Если факторы, которые оказывают негативное влияние на желание иметь детей, расположить по степени негативного влияния, то для женщин этот антирейтинг будет выглядеть следующим образом: материальные трудности (57,7 %), неуверенность в завтрашнем дне (56,8 %), стремление интересно проводить досуг (53,4 %), жилищные трудности (49,3 %) и профессиональная деятельность (48,6), а для мужчин – материальные трудности (53,2 %), неуверенность в завтрашнем дне (42,2 %), стремление интересно проводить досуг (31,1 %) [Архангельский, Смирнов 2023, 101–102].

Кстати сказать, большая часть опрошенных женщин (68,3 %) и мужчин (73,5 %) не считают, что помощь, оказываемая государством, существенным образом влияет на желание иметь детей, особенно это касается первого ребенка, но чем больше детей в семье, тем более значимой является господдержка [Архангельский, Смирнов 2023, 105].

Однако, основной вывод, который был сделан В. Архангельским и А. Смирновым, заключается в том, что на репродуктивное поведение влияют не столько факторы материального порядка, сколько сложившиеся ценностные установки [Архангельский, Смирнов 2023, 107], а это означает необходимость формирования в обществе ценностей семьи и брака, без которых решение проблемы обеспечения демографически устойчивого развития невозможно.

В этом аспекте вызывают интерес результаты межрегионального исследования демографического поведения населения, в рамках которого посредством анкетного опроса 5616 человек из десяти регионов РФ, в том числе Волгоградской области, не только были даны характеристики поведенческих практик различных видов демографического поведения и определены их взаимосвязи, но и выявлены поведенческие практики, наиболее поддающиеся воздействию на них [Шабуно-ва, Ростовская 2020].

В качестве поведенческих практик, воздействие на которые позволит повысить рождаемость, А. Шабунова и Т. Ростовская относят прежде всего практики самосохранения, направленные на формирование здорового образа жизни. Необходимость этого обусловлена тем, что 55 % респондентов в качестве фактора нездоровья указали частое наличие стрессовых ситуаций, 53 % – употребление алкоголя (27 % – злоупотребление), пренебрежительное отношение к питанию и соотношению между трудом и отдыхом – 40 % респондентов [Шабунова, Ростовская 2020, 54–55].

Сформировать практики самосохранения невозможно административным путем, поэтому задачей государства должно являться создание условий для развития и повышения доступности инфраструктуры, необходимой для реализации программ, направленных на поддержание здоровья, антистрессовых и релаксационных программ для населения, а задача структур гражданского общества – через распространение успешных практик и опыта способствовать формированию потребности в самосохранении.

Заключение

Формирование модели демографически устойчивого социально-экономического развития России, сочетающей в себе признаки не только эксклюзивности и инклюзивности, но и признак всеобщности, заключающейся в соответствии этой модели императивам и ценностям устойчивого развития, в настоящее время означает прежде всего выход на траекторию расширенного воспроизводства населения, увеличение рождаемости и сокращение смертности, как главных факторов депопуляции. В аспекте формирования модели демографически устойчивого социально-экономического развития России особо следует выделить проблемы бедности большого числа населения, а также материального и социального неравенства, которое, несмотря на научно-технический прогресс, цифровизацию, открытое общество, свободную торговлю, и как не парадоксально звучит, именно благодаря им, усиливается, что ведет к снижению качества человеческого капитала и социальной неустойчивости.

В эксклюзивных моделях устойчивого развития акцент может быть сделан на его экономическую, экологическую или социальную составляющую, в зависимости от существующих институциональных условий, что не отрицает доминанту модели – ее демографическую устойчивость. В механизме функционирования модели демографически устойчивого развития России необходимо сочетание государственного регулирования, рыночного саморегулирования и регулирования с помощью механизмов гражданского общества. Причем, на современном этапе ввиду резкого обострения демографической проблемы, грозящей самому существованию российского государства и сложившейся за многие столетия демографической общности, необходимо прежде всего государственное регулирование демографических процессов, эксклюзивный подход с использованием рыночных механизмов в рамках основной общемировой тенденции к развитию гражданского общества и формированию инклюзивной цивилизации.

Список литературы Формирование модели демографически устойчивого социально-экономического развития в регионах России

- Архангельский, Смирнов 2023 – Архангельский В.Н., Смирнов А.В. Влияние ценностных ориентаций и уровня жизни в регионе на репродуктивные намерения (по результатам исследования в Тюменской области) // Проблемы развития территории. 2023. Т. 27, № 4. С. 93–112. DOI: 10.15838/ptd.2023.4.126.6

- Бричкалевич web – Бричкалевич И. Тайна демографии в Китае: рождаемость стала фактором геополитики [Московский комсомолец. 2021. 3 июня. № 28551] // https://www.mk.ru/social/2021/06/02/ekspert-obrisoval-demograficheskiyapokalipsis-mir -zhdet-vymiran ie-a-neperenaselenie.html

- Индекс человеческого развития... web – Индекс человеческого развития в России: региональные различия // https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/ICR_2021_long.pdf

- Клупт 2008 – Клупт М. Демография регионов Земли. СПб.: Питер, 2008.

- Наше общее будущее... 2023 – Наше общее будущее. Доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). М.: ИНФРА-М, 2023.

- Отчет по проекту... web – Отчет по проекту «Ренкинг регионов РФ в достижении целей устойчивого развития в соответствии с показателями ООН» // https://mgimo.ru/upload/2022/11/ranking-regionov-rf.pdf

- Посошков 1951 – Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Изд-во Акад. наук, 1951.

- Регионы России... 2022 – Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: стат. сб. М.: Росстат, 2022.

- Российский статистический... 2007 – Российский статистический ежегодник. 2007: стат. сб. М.: Росстат, 2007.

- Сен 1989 – Сен А. Развитие как расширение человеческого выбора. М.: Нов. изд-во, 1989.

- Социально-экономическое положение... 2023 – Социально-экономическое положение России, январь – июль 2023 года: стат. сб. М.: Росстат, 2023.

- Цели в области... web – Цели в области устойчивого разв ития // h ttps://www.un .org/sustainabledevelopment/ru/sustainabledevelopment-goals/

- Шабунова, Ростовская 2020 – Шабунова А.А., Ростовская Т.К. О необходимости разработки модели оптимальных условий для формирования и реализации демографических установок // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13, № 4. С. 38–57. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.2

- Human Development... web – Human Development Report. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World // https://www.undp.org/egypt/publications/human-development-report-2013-rise-south-human-progress-diverse-world