Формирование научной компетентности у студентов национальных исследовательских университетов

Автор: Окунев Денис Викторович, Майкова Светлана Эдуардовна, Масленникова Людмила Васильевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 2 (79), 2015 года.

Бесплатный доступ

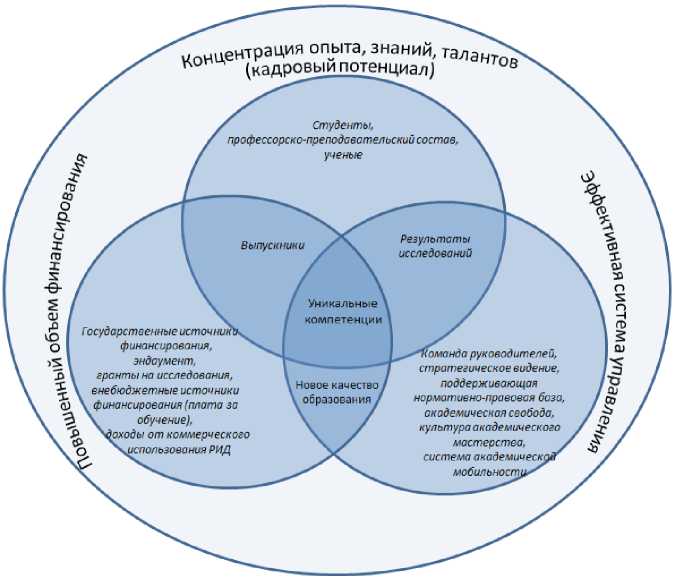

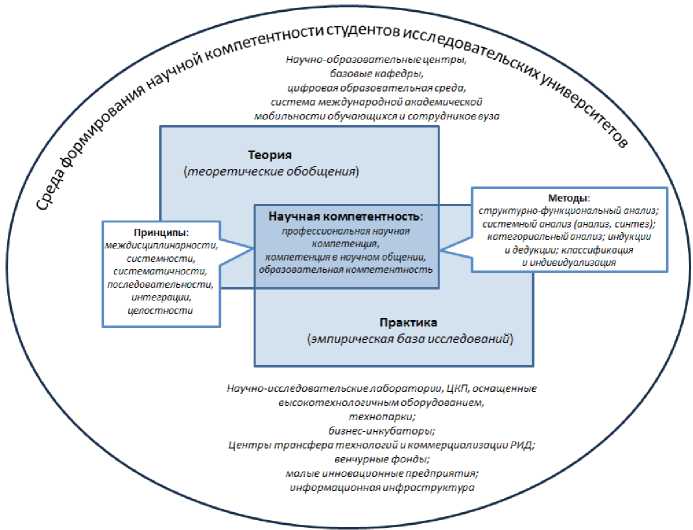

В статье изложены особенности национальных исследовательских университетов, которые обеспечивают эффективную интеграцию образовательной и научной деятельности. Основными результатами такой интеграции является формирование уникальных научных, научно-практических компетенций бакалавров, магистров, слушателей, а также сотрудников вуза. Для эффективного решения такой задачи исследовательским университетам необходима интеграция трех взаимосвязанных наборов факторов: концентрация опыта, знаний, талантов; значительные финансовые ресурсы, позволяющие проводить передовые исследования и эффективно реализовывать образовательную функцию; эффективная система управления, обеспечивающая реализацию научного, инновационного и творческого потенциала сотрудников вуза. Сформированные компетенции позволят проводить фундаментальные и прикладные научные исследования мирового уровня, осуществлять генерацию новых знаний, их трансфер в технологии и конкурентоспособные наукоемкие продукты, расширять спектр образовательных услуг, разрабатывать и внедрять новые образовательные стандарты и программы, обеспечивать эффективную интеграцию в мировое образовательное и научное пространство. Разработана модель формирования научной компетентности студентов исследовательских университетов, основанная на интеграции теоретических и эмпирических исследований и базирующаяся на принципах междисциплинарности, системности, систематичности, последовательности и методах структурно-функционального, системного, категориального анализов, а также методах индукции и дедукции, классификации и индивидуализации. Ключевым аспектом данной модели является уникальная среда формирования научной компетентности студентов, поддерживаемая передовым оснащением материально-технической базы научных исследований (научно-исследовательские лаборатории, технопарки, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, цифровая образовательная среда, система академической мобильности), возможностью создания национальным исследовательским университетом собственных образовательных стандартов, в которые максимально полно интегрированы результаты научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. Реализация предложенной модели обеспечит формирование новых (в качественном отношении) компетенций выпускников и будет способствовать повышению их конкурентоспособности в глобальном образовательном пространстве.

Научная компетентность, исследовательский университет, уникальные компетенции, теоретические исследования, эмпирические исследования, принцип интеграции, системный анализ, среда формирования научной компетентности студентов

Короткий адрес: https://sciup.org/147137105

IDR: 147137105 | УДК: 378.4-057.87 | DOI: 10.15507/Inted.079.019.201502.031

Текст научной статьи Формирование научной компетентности у студентов национальных исследовательских университетов

Исследовательские университеты относятся к числу основных учреждений в современной глобальной экономике знаний и играют роль «флагманов» развития высшего образования. Одной из основных характеристик таких вузов является высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, передовые результаты научных исследований, обеспечивающие высокое качество преподавания и обучения. Поэтому в 2009 г. Правительством РФ инициирована реализация проекта, направленного на качественную модернизацию сектора науки и образования посредством создания новой институциональной формы современного вуза – национального исследовательского университета. Отличительными признаками такого университета становятся способность генерации нового научного знания на основе широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований [4], возможность трансфера технологий в реальный сектор экономики, функционирование эффективной системы подготовки кадров высшей квалификации. Особое значение имеет система профессиональной переподготовки и повышения квалификации. С ее помощью обеспечивается трансляция передовых научных достижений в практику работы предприятий и организаций высокотехнологичных секторов экономики [2].

Университет, имеющий статус национального исследовательского, призван эффективно осуществлять как образовательную, так и научную деятельность, базируясь на принципах интеграции науки и образования.

Для эффективного решения такой задачи исследовательским университетам

необходима интеграция трех взаимосвязанных наборов факторов:

-

1) концентрация опыта, знаний, талантов [10];

-

2) значительные финансовые ресурсы, позволяющие проводить передовые исследования и эффективно реализовывать образовательную функцию;

-

3) эффективная система управления, обеспечивающая реализацию научного, инновационного и творческого потенциала сотрудников вуза (рис. 1) [1; 9].

Главными результатами эффективной интеграции перечисленных факторов будет формирование уникальных научных, научно-практических компетенций бакалавров, магистров, слушателей, а также сотрудников вуза [8], позволяющих проводить фундаментальные и прикладные научные исследования мирового уровня, генерировать новые знания, осуществлять их трансфер в технологии и конкурентоспособные наукоемкие продукты, расширять спектр образовательных услуг, разрабатывать и внедрять новые образовательные программы, обеспечивать эффективную интеграцию в мировое образовательное и научное пространство.

В исследовательских университетах студенты ведут большой объем научно-исследовательской работы, которая очень тесно интегрирована в образовательный процесс. Поэтому главной миссией современного профессионального образования в исследовательских университетах должна стать разработка концепции обучения, позволяющая наряду с формированием общекультурных и профессиональных компетенций создать основу для развития научной компетентности (рис. 2).

Выпускники

Результаты исследований

Новое качество к образования / цошлентРация оп?|та' энаний, талант

№ (капоов ыи поте нциал) 1

-^команда руководителей, стратегическое видение, поддерживающая нормативно-правовая база, академическая свобода, культура академического мастерства, у система академической мобильности^

Уникальные компетенции

Государственные источник»^ финансирования, ' эндаумент, гранты на исследования, внебюджетные источники \ финансирования (плата за \ обучение), s >^оходы от коммерческого Э '^использования РИД

Студенты, профессорско-преподавательский состав, ученые

Р и с. 1. Интеграция науки и образования в исследовательском вузе

F i g. 1. Integration of science with education at a research-intensive university

Р и с. 2. Формирование научной компетентности студентов исследовательских университетов

F i g. 2. Formation of scientific competence among research-intensive university students

В научных исследованиях можно выделить эмпирический и теоретический уровни исследования. Теоретическое исследование базируется на обобщающих идеях, гипотезах, законах, принципах. Теоретические обобщения позволяют объяснить множество фактов, получить в доступной, удобной для понимания форме емкую информацию, прогнозировать результаты исследования, описать и охарактеризовать некоторый класс явлений. Эмпирическое исследование связано непосредственно с изучаемым объектом и реализуется посредством наблюдения и эксперимента.

Научная компетентность должна формироваться на основе интеграции теоретических и эмпирических исследований [6], базируясь на принципах междисциплинарности, системности, систематичности, последовательности и используя методы структурно-функционального, системного, категориального анализа, а также методы индукции и дедукции, классификации и индивидуализации.

В современных условиях научные исследования имеют широко разветвленную дисциплинарную структуру, включающую в себя естественно-научные, логико-математические, гуманитарные, экономические и другие науки (дисциплины) [5]. Очевидно, что если научные знания удается объединить в систему на основе принципа междисциплинарности, то их использование становится особенно эффективным.

Непонимание студентами структурных взаимосвязей между различными модулями теоретических знаний учебных курсов или модулей отражается на качестве осмысления знаний, усвоенных в определенной логической последовательности, препятствует формированию целостности знаний и единого восприятия основ научной теории как системного объекта, включающего в себя отдельные взаимосвязанные элементы знаний. Системное изучение теории и ее элементов является необходимым принципом для усвоения всех курсов изучаемых дисциплин [7]. Важно создать у студентов представление о науке как единой системе знаний.

Высшей формой систематизации знаний в науке, показывающей оптимальный предел познания на современном этапе ее развития, является научная картина мира. Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает получение знаний, умений и навыков в определенной взаимосвязи, когда главное значение приобретают основные черты изучаемого явления, взятые в совокупности и представляющие собой целостное образование – систему.

Принцип систематичности и последовательности образования обуславливается логикой науки, закономерностями при составлении образовательных программ, учебных пособий, учебников и требований к ним.

Формирование системности и последовательности в учебной деятельности студентов начинается с построения определенной логики в устных и письменных работах в рамках отдельных теорий и объектов исследований, решениях конкретных задач, практических заданий, курсовых и контрольных работах и т. д. Выполняя данные задания, студенты овладевают умением выявить систему в структуре изучаемых тем и исследуемых предметов в целом. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости отдельных фактов, явлений, понятий, гипотез, законов имеет большое значение для формирования научного мировоззрения студентов. Качество полученных знаний характеризуется наличием в сознании обучающегося структурных, функциональных связей между разнородными элементами знаний. Системность предполагает понимание студентами соотношения между разнопорядковыми понятиями, научными фактами и постулатами, законами, а также осознание студентами знаний по их месту в научной теории, т. е. учебный предмет в высшей школе должен представлять педагогически адаптированную систему знаний, умений, навыков какой-либо области изучения и соответствующей ей деятельности по использованию этих знаний, умений, навыков в процессе учебного взаимодействия и практического эксперимента.

Системный анализ представляет собой совокупность приемов, методов, средств, применяемых в исследовании и моделировании сложных объектов, при разработке, принятии, а также обосновании решений при формировании и управлении техническими, социальными, экономическими системами. Системное усвоение теории и ее элементов - необходимое, но недостаточное условие для усвоения всего курса изучаемой дисциплины. Для формирования научной компетентности студентов высших учебных заведений необходимо научить студентов анализировать и систематизировать поставленную перед ними проблему, задачу в рамках данного изучаемого предмета (дисциплины) [3]. Выработке научных концептов способствуют анализ и синтез, классификация и индивидуализация, систематизация, выделение аналогий, индукция и дедукция, идеализация и обобщение. Анализ и синтез (разложение и соединение) - способы изучения действительности. Анализ – рассмотрение, изучение, научное исследование чего либо, основанное на дроблении целого на отдельные части, входящие в единое целое элементов, рассмотрении отдельных сторон и свойств изучаемого объекта или явления. Анализ состоит в том, что знание об объекте, получаемое путем мысленного расчленения его на образующие элементы и изучения свойств последних, заменяя их абстракциями и умозаключениями. Синтез – одна из основных мыслительных операций, дающая представление о целостности рассматриваемого объекта, явления.

Синтез неразрывно связан с анализом, обобщением, систематизацией, сравнением; он не существует отдельно от них и составляет аппарат логического мышления. Иными словами, анализ позволяет исследователю (студенту) рассмотреть отдельные части, свойства, элементы целого, а синтез объединяет многообразное в целое. Анализ представляет собой переход от конкретного к абстрактному, синтез – восхождение от абстрактного к конкретному. В то же время анализ дополняется классификацией, т. е. свойства изучаемых явлений распределяются по классам. Классификация предполагает проведение сравнений, нахождение аналогий, сходного в явлениях и процессах. Нахождение аналогий в явлениях создает условия для индукции, умозаключения от абстрактного к конкретному, к некоторому обобщенному утверждению. Подобно тому, как анализ сопровождается синтезом, индукция сопровождается дедукцией (выделение частного из общего).

В настоящее время наука должна решать гносеологические и логические задачи, поставленные в ходе исследования, без чего невозможно ее успешное развитие. Теоретическое знание, рассмотренное с точки зрения конструктивных возможностей мышления, выступает в форме проблемы, идеи, гипотезы и т. д. Именно через анализ рассматриваемой научной теории осуществляется дальнейшее развитие теоретических знаний, в ходе которых создаются новые синтезы (эмпирическая база исследований).

Мыслительное единство в некоторый эмпирический материал исследования осуществляется посредством категорий, в результате чего становится возможным синтез теорий. Категория (греч. «высказывание, суждение») – это основные понятия, отражающие всеобщие свойства и отношения предметов, явлений, законов; это сущность, свойство, отношение, количество и качество, действие, пространство и время. Категориями часто называют важнейшие понятия частных наук.

Категории принадлежат к числу наиболее общих понятий науки. Они возникают на уровне практики, когда становится возможным исследование природы самих понятий, т. е. обобщенные в своей логической форме результаты познания на каждом уровне учебной или профессиональной деятельности определяют степень раскрытия сущности познаваемых объектов. Категории характеризуют мышление, в котором отдельное не существует иначе как в связи, ведущей к общему.

Важной чертой понимания категории является единство формы и содержания, противоречивости, а также существование взаимосвязей и взаимопереходов друг в друга.

Анализ связи между категориями приводит к образованию категориальной структуры как целостности, как средства логического анализа мыслительной деятельности и дальнейшей генерации знаний.

В этой связи при формировании научной компетентности студентов необходимо не просто раскрывать роли отдельных категорий в научных теориях, но и исследовать способы их взаимосвязи в виде категориальных структур, отражающих единство, целостность теорий; не просто анализировать отдельные понятия, утверждения, законы, принципы, но и выяснить их место в рамках теоретических систем.

Формирование научной компетентности у студентов высших учебных заведений может быть реализовано в системе компонентов через постановку структуры и содержания учебной дисциплины, через формы, методы и средства, включающие основные дидактические принципы обучения, способствующих выработке научных концептов как ключевых элементов осознанной научной картины мира и формированию нового качества мышления. В данном направлении национальные исследовательские университеты способны обеспечить синергию объединения научных знаний и образовательного процесса в едином образовательном пространстве.

Уникальные исследовательские возможности, приобретенные университетами вместе с передовым оснащением материальной базы научных исследований, предопределяют необходимость существенной корректировки структуры и содержания образовательных программ. Учитывая возможность создания собственных образовательных стандартов, национальным исследовательским университетам следует максимально полно интегрировать результаты научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. Такое обогащение обеспечит формирование новых (в качественном отношении) компетенций выпускников и будет способствовать повышению их конкурентоспособности в глобальном образовательном пространстве.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Брылина, И. В . Формирование ведущих исследовательских университетов мирового класса в России (на примере томских национальных исследовательских университетов) / И. В. Брылина, А. В. Кузьмина // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. - 2014. - № 4 (6). - С. 49-58.

-

2. Вдовин, С. М . Интеграция процесса генерации новых знаний и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности в национальном исследовательском университете / С. М. Вдовин, Д. В. Окунев, И. А. Головушкин // Интеграция образования. - 2011. - № 3. - С. 3-8.

-

3. Майкова, С. Э . Внутрифирменное обучение как инструмент повышения конкурентоспособности в инновационном обществе / С. Э. Майкова // Учебный эксперимент в образовании. - 2012. - № 1. - С. 13-19.

-

4. Майкова, С. Э . Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности как основной фактор инновационного развития национального исследовательского университета / С. Э. Майкова, И. А. Головушкин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2012. - № 4 (24). - С. 110-118.

-

5. Масленникова, Л. В. Методические основы обучения студентов инженерных специальностей / Л. В. Масленникова [и др.] // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. -2014. - № 39. - С. 88-92.

-

6. Масленникова, Л. В. Формирование профессиональной компетентности у студентов технических вузов / Л. В. Масленникова [и др.] // Сборник научных трудов Sworld. - 2014. - Т. 13, № 3. - С. 16-19.

-

7. Наумкин, Н. И. Современное состояние инженерного образования в России : возможные пути его совершенствования / Н. И. Наумкин [и др.]. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. – 124 с.

-

8. Окунев, Д. В . Формирование маркетинговой коммуникационной политики и позитивного имиджа вуза на рынке образовательных услуг / Д. В. Окунев, С. Э. Майкова // Сборник научных трудов Sworld. -2013. - Т. 30, № 4. - С. 79-84.

-

9. Салми, Дж. Создание университетов мирового класса / Дж. Салми ; пер. с англ. публикации Всемирного банка. - Москва : Изд-во «Весь мир», 2009. - 132 с.

-

10. Deem, R. Transforming Higher Education in Whose Image? Exploring the Concept of the “World-Class” University in Europe and Asia / R. Deem, Mok Ka Ho, L. Lucas // Higher Education Policy. - 2007. - P. 83-98.

Поступила 20.03.15.

Об авторах :

Список литературы Формирование научной компетентности у студентов национальных исследовательских университетов

- Брылина, И. В. Формирование ведущих исследовательских университетов мирового класса в России (на примере томских национальных исследовательских университетов)/И. В. Брылина, А. В. Кузьмина//Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. -2014. -№ 4 (6). -С. 49-58.

- Вдовин, С. М. Интеграция процесса генерации новых знаний и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности в национальном исследовательском университете/С. М. Вдовин, Д. В. Окунев, И. А. Головушкин//Интеграция образования. -2011. -№ 3. -С. 3-8.

- Майкова, С. Э. Внутрифирменное обучение как инструмент повышения конкурентоспособности в инновационном обществе/С. Э. Майкова//Учебный эксперимент в образовании. -2012. -№ 1. -С. 13-19.

- Майкова, С. Э. Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности как основной фактор инновационного развития национального исследовательского университета/С. Э. Майкова, И. А. Головушкин//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. -2012. -№ 4 (24). -С. 110-118.

- Масленникова, Л. В. Методические основы обучения студентов инженерных специальностей/Л. В. Масленникова //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. -2014. -№ 39. -С. 88-92.

- Масленникова, Л. В. Формирование профессиональной компетентности у студентов технических вузов/Л. В. Масленникова //Сборник научных трудов Sworld. -2014. -Т. 13, № 3. -С. 16-19.

- Наумкин, Н. И. Современное состояние инженерного образования в России: возможные пути его совершенствования/Н. И. Наумкин . -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. -124 с.

- Окунев, Д. В. Формирование маркетинговой коммуникационной политики и позитивного имиджа вуза на рынке образовательных услуг/Д. В. Окунев, С. Э. Майкова//Сборник научных трудов Sworld. -2013. -Т. 30, № 4. -С. 79-84.

- Салми, Дж. Создание университетов мирового класса/Дж. Салми; пер. с англ. публикации Всемирного банка. -Москва: Изд-во «Весь мир», 2009. -132 с.

- Deem, R. Transforming Higher Education in Whose Image? Exploring the Concept of the "World-Class" University in Europe and Asia/R. Deem, Mok Ka Ho, L. Lucas//Higher Education Policy. -2007. -P. 83-98.