Формирование научной мысли об инклюзивном росте и развитии и её становлении в мире

Автор: Шарафутдинов Рустам Ильфарович, Герасимов Владислав Олегович

Журнал: Электронный экономический вестник Татарстана @eenrt

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается история становления понятия инклюзивного роста и развития в мире, его основные этапы становления, научная мысль, предпосылки развития и формирование как новой модели экономического роста, которая направлена на снижение неравенства доходов населения и увеличения их благосостояния.

Инклюзивный рост и развитие, концепция инклюзивного роста и развития, этапы становления научной мысли об инклюзивном росте и развитии, неравенство доходов

Короткий адрес: https://sciup.org/143170735

IDR: 143170735

Текст научной статьи Формирование научной мысли об инклюзивном росте и развитии и её становлении в мире

На сегодняшний день, наблюдается снижение темпов повышения уровня жизни людей и увеличение неравенства в доходах населения, что не способствует развитию стабильности и негативно сказывается на социальной сплоченности во многих регионах мира. Все это неизбежно приводит к необходимости формирования новых научных консенсусов и институциональных основ, где указывается необходимость в создании более всеохватывающих и устойчивых моделей роста и развития регионов. Такие модели должны способствовать повышению уровня жизни всех граждан и создавать благоприятные социально-экономические условия для ведения хозяйства [10, с.25]. Сегодня, одной из таких моделей, можно представить – модель инклюзивного роста и развития, целью которой является социальноэкономический рост и снижение уровня неравенства доходов населения [7, с. 105].

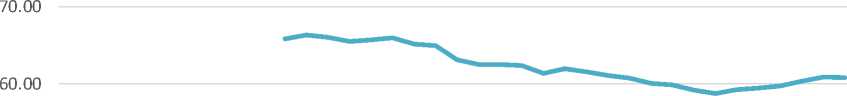

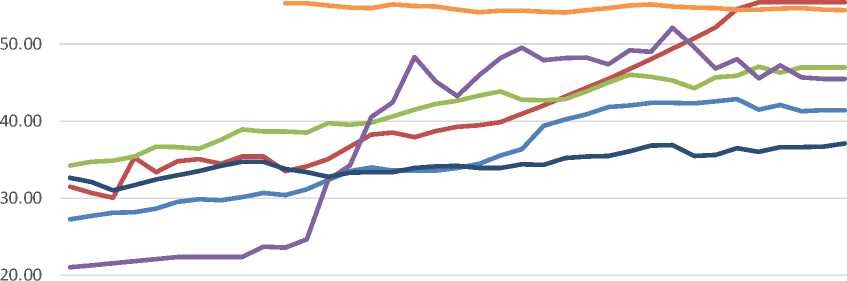

В связи с существенным изменением обстоятельств, изменением состоянием экономики и ростом стоимости товаров и услуг на международных рынках, обусловленные падением курса валют и ценам на нефть, а также всеобщей пандемии, в современных социально-экономических системах наблюдается повсеместный рост неравенства доходов, который неизбежно приводит к дискриминации и исключению из социально-экономических процессов больших групп людей, в особенности, малообеспеченных (Рис.1).

10.00

0.00

^^^^^™ Китай ^^^^^™Индия ^^^^^вКанада ^^^^^е Россия Ближний восток ^^^^^вАфрика ^^^^^^ Европа

Рис.1. Доля верхних 10% населения по уровню доходов, в % от национального дохода, по ряду стран.

Исходя из вышеописанных данных, прослеживаются тенденции к увеличению всеобщего неравенства на протяжении нескольких десятилетий, однако, во многих не развитых странах, данный рост происходит неравномерно (благодаря слабо эффективным социально-экономическим программам). Такой рост неравенства заключается в ряде причин, среди которых, где основой неравенства выступает преобладание частного - монополистического сектора экономики, который частично (а в некоторых странах полностью) подчиняет себе государственный сектор экономики, что в свою очередь приводит к снижению роли административных рычагов на экономические процессы в государстве. По этой причине, многие ученые пытаются найти эффективные решения по снижению неравенства в обществе через формирование новых моделей роста экономики, где положительно себя зарекомендовала государственная модель инклюзивного роста и развития. Данная модель социально-экономического роста относительна новая и формировалась в первой четверти XXI века, которая в свою очередь выступила, как ответ на глобальные и современные проблемы в обществе. Основой данной модели развития 28

являются принципы равенства, справедливого налогообложения и всеобщего доступа ко всем благам и услугам для всех граждан.

Однако, первые признаки её зарождения уже прослеживались во в второй половине XX века. Именно в этот период, идеи инклюзивного развития сосредоточились на разных уровнях политических систем, прав человека, государства и в международных отношениях. После окончания Второй мировой войны, политические, экономические и социальные права человека получили всеобщее признание на международном уровне, что означало осознание мировым сообществом наличия неравенства в обществе и необходимость в формировании первых шагов для его решения [3, с. 45].

Кульминацией этого периода по праву можно считать создание Организации Объединённых Наций, которая во многом способствует формированию всемирного равенства. Так, в 1945 году Уставом Организации Объединённых Наций Экономический и Социальный Совет ООН учреждён в качестве главного органа, отвечающего за координацию деятельности 15 специализированных учреждений ООН, девяти функциональных комиссий и пяти региональных комиссий в экономической и социальной сфере [1, с.1074].

В 1964 году формируется отдельная мировая группа - Группа 77. «Группа 77» или «группа семидесяти семи» - это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и её органов, целью которой является построение торгово-экономических, финансовых и технических взаимоотношений между развитыми и развивающимися странами [2, с. 25].

В 1966 году в ООН были приняты две ключевые декларации по правам человека, призванные защитить наиболее уязвимые и маргинальные слои населения, обеспечить достоинство и равенство всех людей. Первая декларация была направлена на признание у всех людей политических прав, а вторая, на равные экономические и социальные права граждан.

В период с 1960-1970 года ученые и агентства по оказанию помощи, в рамках международных организаций, пропагандируют теории модернизации экономики, способствующие социально-экономическому росту на основе роста технологий и капитализации [4, с.7]. Однако, в связи с несостоятельностью вышеописанных теорий, ученые и политики сосредоточили своё внимание на повышение доходов населения, роста уровня образовании, создания рабочих мест и омоложения депрессивных секторов экономики (например, сельского хозяйства) через предоставление равного доступа к этим услугам всем категориям граждан [9, с.36].

В 1971 году формируется группа наименее развитых стран (НРС, в которую входило 24 государства), что способствовало созданию пространства для осуществления их диалога и обсуждения расстановки приоритетов в наиболее важных проблемных вопросах. В этих странах наблюдается существенно низкий уровень жизни населения, высокое неравенство, неразвитость социально-экономических систем, а также человеческого капитала [1, с. 1077], [6, с.25]

В 1970-1980 года, из-за задолженности развивающихся стран перед развитыми и возникновения кризиса, развивающиеся страны не смогли эффективно субсидировать свои программы в области здравоохранения, образования и снизить уровень бедности. Все это привело к обострению социально-экономических отношений и исключению особо уязвимых слоёв населения из общественных процессов. В продолжении негативных тенденций предыдущих десятилетий, в 90 годы XX века, основной акцент исследователей и общества сменяется на решение вопросов улучшения качества жизни человека, сокращение бедности и повторного увеличения равноправия через государственные программы и прямые инвестиции в экономику. В тоже время, общество осознавало растущую важность решения и экологических проблем. Эти экономические, социальные и экологические проблемы стали главными аспектами современного устойчивого развития, в рамках нынешней модели инклюзивного роста [8, с.37].

В 2010 году произошло признание прав человека на использование равных возможностей доступа к исправному и постоянному водоснабжению и надлежащим санитарно-эпидемиологическим условиям в двух декларациях: Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

В 2012 году, на международном уровне, экспертами и мировыми сообществами разрабатывается концепция всеохватывающего роста и развития, направленная на включение в процессы социально-экономического роста всех граждан. Данная концепция была представлена в 2012 году на Всемирном Экономическом Форуме. Наиболее яркими учеными, занимающиеся данными проблемами на тот период стали McGregor J., Pouw G., Vegelin J., Tambunan T.T.H., Paramasivan S. V., Anand R., Mishra S.

В период с 2012 по 2016 год усилиями ОЭСР, Международного Валютного фонда, Всемирного Банка и Азиатского банка Развития в целях повышения производительности инклюзивного роста, была сформирована программа инклюзивного роста и принята новая декларация на заседании Совета ООН. В Декларации подчеркивалось, что для эффективного содействия росту производительности и сокращения неравенства необходимо задействовать технологические достижения и инновации для стимулирования экономики и обеспечения того, чтобы более высокие темпы роста производительности приводили к получению общих выгод в плане благосостояния всего населения [8, с. 36].

В 2017 году, на Всемирном Экономическом Форуме впервые были представлены результаты оценки инклюзивного роста и развития ряда стран мира, которые позволили комплексно оценить масштабы неравенства доходной части и нестабильности благосостояния населения и разработать пути решения вышеописанных проблем. К данному труду, особое отношение имеют Richard Samans, Jennifer Blanke, Margareta Drzeniek Hanouz and Gemma.

В заключение стоит отметить, что на начало 2020 года, не смотря на предпринятые попытки в решении вопросов в области определения назначения инклюзивного роста и развития, к сожалению не получили конечного решения и находятся на стадии активного всеобщего обсуждения. Таким образом, главной целью в решении проблем неравенства, как и ранее, не достигнута требует к себе повышенного внимания со стороны мирового сообщества. Формирование инклюзивных процессов роста и развития будет выступать в роли главного драйвера для перехода мировой экономики к социально-экономически развитому мировому сообществу, основанному на мощной системе управления человеческим капиталом и справедливом распределение блага, что непременно окажет положительное воздействие на развитие социально-ответственного общества с мощной, международной, социально-экономической системой [11, с. 108], [5, с.136].

Список литературы Формирование научной мысли об инклюзивном росте и развитии и её становлении в мире

- Gerasimov, V. O., Sharafutdinov, R. I., Kolmakov, V. V., Erzinkyan, E. A., Adamenko, A. A., & Vasilyeva, A. G. Control in the human capital management system in the strategy of innovative development of a region // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2019. №7 (2). С.1074-1088. DOI: 10.9770/jesi.2019.7.2(20)

- Губайдуллина А.И, Исследование конкурентных позиций видов экономической деятельности Республики Татарстан. Печатная Электронная Республики Татарстан // Казанский экономический вестник. 2017. № 6(32). С.22-31.

- Зайнуллина М.Р. Анализ концепции стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации // Научные труды Центра перспективных экономических исследований. 2016. № 10. С. 43-49.

- Зайнуллина М.Р. Разработка модели развития Республики Татарстан // Электронный экономический Вестник Татарстана. 2019. № 2. С. 4-11.

- Княгинина К.И., Хайруллина Ю.Р. Формирование регионального человеческого капитала как функция института высшего образования // Научные труды Центра перспективных экономических исследований. 2017. № 12. С. 134-140.

- Мингазова Ю.Г. Ключевые направления политики региона и муниципального образования в области накопления человеческого капитала // Электронный экономический вестник Татарстана. 2017. № 3. С. 20-33.

- Насыров И.Н. Желаемые доходы от экономической деятельности за счет продажи продуктов и сельского туризма // Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация.2016. №1 (68). С. 100-110.

- Сафиуллин М.Р., Мингазова Ю.Г., Иштирякова Л.Х. Анализ основных показателей уровня вовлеченности в экономический рост населения Республики Татарстан и равномерности распределения доходов на основе расчета индекса инклюзивного развития. Часть 1. Рост и Развитие // Электронный Экономический Вестник Татарстана. 2018. № 4. С.37-41.

- Семенов Г.В., Матвеев Ю.В., Хайрулин Р.К., Мингазова Ю.Г. Инновационное экономическое развитие в контексте воспроизводства человеческих ресурсов и знаний в этнических (региональных) системах // Проблемы развития предприятий: теория и практика Материалы 13-й Международной научно-практической конференции. 2014. С. 33-46.

- Шарафутдинов Р.И., Герасимов В.О., Ахметшин Э.М. Повышение эффективности инклюзивного роста и развития Республики Татарстан через систему управления компонентами человеческого капитала // Международный научный журнал. 2020. № 1. С. 23-30.

- Шарафутдинов Р.И., Герасимов В.О., Дмитриева И.С. Формирование инклюзивного роста и развития арктических регионов России через систему показателей человеческого капитала // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2019. Т. 10. № 4 (41). С. 100-108.