Формирование нефтегазоносности Вуктыльского надвига по данным 1D бассейнового моделирования

Автор: Кузнецова Е.А., Карасева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена моделированию процессов формирования нефтегазоносности Вуктыльского надвига по данным исследований параметрической скважины Вуктыльская-58, которая пересекает как аллохтон, так и автохтон, что его затрудняет. Несмотря на то, что газовые и газоконденсатные месторождения в пределах впадины были открыты еще в 60-х гг. прошлого века, глубокопогру-женные отложения на данной территории в связи с труднодоступностью остаются малоизученными, а перспективы их нефтегазоносности невыясненными. Для бассейнового моделирования разреза был использован модуль 1 D программного комплекса PetroMod. В результате показано, что материнские породы аллохтона в основном могли генерировать только нефть; в глубокопогруженных отложениях автохтона происходили процессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли не только обеспечить формирование залежей в глубоких горизонтах, но и, вероятно, внесли вклад в формирование основной крупной залежи Вуктыльского газоконденсатного месторождения; генерация и аккумуляция газообразных углеводородов происходили в основном после проявления надвиговых дислокаций, когда были сформированы основные ловушки в глубокопогруженных толщах.

Вуктыльский надвиг, скважина, бассейновое моделирование, программа

Короткий адрес: https://sciup.org/147201052

IDR: 147201052 | УДК: 553.98.041(470.1) | DOI: 10.17072/psu.geol.17.1.84

Текст научной статьи Формирование нефтегазоносности Вуктыльского надвига по данным 1D бассейнового моделирования

Верхнепечорская впадина – одна из северных впадин Предуральского краевого прогиба, находится на границе ВолгоУральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций. Большая часть этой территории и нефтегазоносных комплексов слабо изучена, что связано с большими глубинами залегания осадочного чехла, хотя газовые и газоконденсатные месторождения в пределах впадины были открыты еще в 60-х гг. прошлого века. В районе пробурен ряд скважин ниже 5 и даже 6 км, при этом вскрыта тектонически экранированная газоконденсатная залежь в визейских песчаниках (4450–4820 м) и скважина, бассейновое моделирование, выявлены значительные газопроявления ниже 5 км (Кочнева и др., 2015), в связи с чем представляет интерес моделирование процессов формирования нефтегазоносности. Для оценки перспектив нефтегазоносности таких слабоизученных районов в мире широко применяется бассейновое моделирование.

Методика исследования

Нефтегазоносность территории определяется большим числом факторов, которые отражают условия образования и накопления углеводородов и формирования залежей. Программы бассейнового моделирования позволяют одновременно

исследовать ряд процессов – от осадконакопления и погружения до созревания керогена и многофазного течения флюидов (Пестерева, 2011; Al-Hajeri et al., 2009). Каждая система математического моделирования бассейнов представляет пакет программ для персональных компьютеров, позволяющий численно реконструировать историю погружения и эволюцию температурных условий пород осадочного чехла и фундамента и на основе этого восстанавливать историю реализации нефтегазогенерационного потенциала материнских толщ осадочного бассейна (Галушкин, 2007). В настоящее время существует достаточно большое количество программ бассейнового моделирования, среди которого наиболее известны PetroMod, Temis, Genex, Trinity и Basin2. Наиболее эффективной для решения вопросов прогноза нефтегазоносности является программа PetroMod, разработанная компанией Schlumberger.

В 2016 г. геологический факультет ПГНИУ приобрел академическую лицензию передовой системы бассейнового моделирования PetroMod. Данная технология является основным стратегическим инструментом оценки риска поисковоразведочных работ и средством поддержки принятия решений в мировых нефтегазодобывающих компаниях. Программный продукт PetroMod позволяет определить историю генерации углеводородов в масштабе геологического времени, путей миграции, число и тип накоплений нефти и газа в поверхностных и пластовых условиях. В данной работе 1D моделирование по данным изучения разреза параметрической скважины Вуктыльская-58 (забой 7026 м) выполнено с помощью модуля PetroMod 1D, который может использоваться как независимая программа или в комплексе с PetroMod 2D и 3D. Откалиброванные модели скважин дают разнообразную информацию, которая в дальнейшем может быть использована при 2D и 3D расчетах.

Как и в других системах бассейнового моделирования, на первом этапе была со- ставлена модель современного строения и геолого-геофизических характеристик разреза скважины на основании возможно более полной базы данных результатов геологических, геофизических и геохимических исследований. Полный учет процессов, определяющих термический режим осадочного чехла района исследуемой скважины, термической и тектонической истории литосферы, а также анализ относительных вариаций амплитуд тектонического погружения фундамента являются необходимыми элементами систем 1D бассейнового моделирования (Галушкин, 2007). Калибровка результатов моделирования проводилась по данным независимых измерений современных температур и отражательной способности витринита (ОСВ).

Параметрическая скважина Вуктыль-ская-58 приурочена к западной части Вуктыльской тектонической пластины и вскрыла палеозойские отложения вплоть до верхнего отдела ордовикской системы. Она пересекает как аллохтон, так и автохтон (или параавтохтон) Вуктыльского надвига (условная граница ав-тохтон/аллохтон соответствует глубине 3625 м), что затрудняет моделирование генерации углеводородов. Известно, что большая часть программ бассейнового моделирования применима для работы лишь с объектами относительно простой геометрии и не предназначена для регионов сложного тектонического строения. PetroMod 1D позволяет оценить температуру и зрелость даже в сложных надвиговых структурах с объединением нескольких разрезов, восстановить историю формирования каждого геологического разреза и объединить их в соответствующую геохронологическую последовательность, а также визуализировать сложную историю формирования системы в соответствии с глубиной, временем и погружением блоков (Керимов, 2011). Академическая лицензия PetroMod в модуле 1D также не поддерживает моделирование надвигов. В связи с этим для повышения объективности моделирования поднадви- говой части разреза тела покровов в основном рассматривались как мощная не-расчлененная верхнепермско-триасовая толща, а характеристика разреза и моделирование изменения степени катагенеза в аллохтоне проводились отдельно.

С помощью 1D моделирования Petro Mod по данным бурения параметрической скважины Вуктыльская-58 были получены модели, отображающие формирование современного геологического разреза, свойства горных пород, историю осадконакопления, прогрева и нефтегазогенера-ции в исследуемом районе с возможностью анализировать не только современный геологический разрез, но и его состояние на любой момент геологического времени в прошлом.

Обсуждение результатов и заключение

Разрез исследуемой скважины представлен преимущественно карбонатными породами от ордовикской и до четвертич- ной системы. Основные нефтематеринские толщи выделены в девонских и нижнекаменноугольных отложениях. Коллекторы разной емкости распространены по всему разрезу скважины, прежде всего это каменноугольные и нижнепермские толщи. В разрезе отмечены также флюидо-упоры, наибольшее значение имеют отложения верхнеартинского подъяруса и кунгурского яруса пермской системы. Экраном могут служить поверхности разломов, но по некоторым данным тектонические нарушения, ограничивающие разлом, могут быть частично проницаемыми (Панкратова, 2015). Модели составлены с учетом выявления здесь как минимум двух тел покровов.

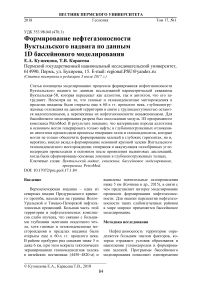

В результате 1D моделирования разреза скв. Вуктыльская-58 была эффективно проведена калибровка данных по современным замеренным значениям температуры и ОСВ (рис. 1). Расхождение с фактическими данными не превышает 3–5 %.

Vitrinite Reflectance [%Ro]

Рассчитанные значения:

Аллохтон

Temperature [“С]

Vitrinite Reflectance [%Ro]

Фактические данные:

• -ОСВ, %

- температура, °C

- осв, %

■ -температура, °C

Рис. 1. Модель изменения с глубиной ОСВ и современной температуры

На графике изменения расчетной современной температуры прослеживается её постепенное увеличение с глубиной до 100 °С в турнейском ярусе на глубине 5 км и до 132 °С на забое. Изменение расчетных значений ОСВ показывает увеличение данного параметра до 4,60 % на забое. ОСВ, равная 0,55 %, достигается на глубине 1450 м. Соответственно в главную зону генерации нефти (ГЗН, стадии катагенеза, по Вассоевичу Н.Б., МК1– МК3) вступили не только отложения автохтона, но и аллохтона. Высокие значения ОСВ (>1,3 %) в автохтоне указывают на вступление нефтегазоматеринских пород в главную зону генерации газа (ГЗГ, стадии катагенеза ≥ МК3). 3начение ОСВ, равное 3,9–4,0 % (нижняя граница ГЗГ), достигается на глубине 5960 м.

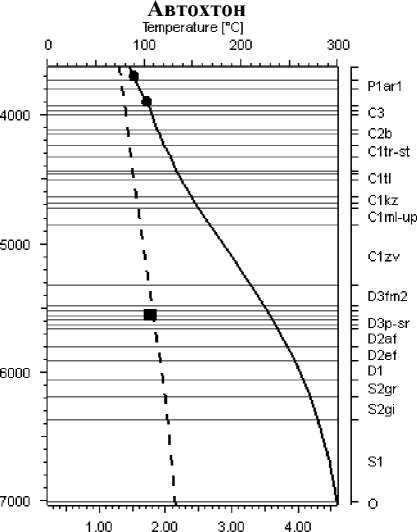

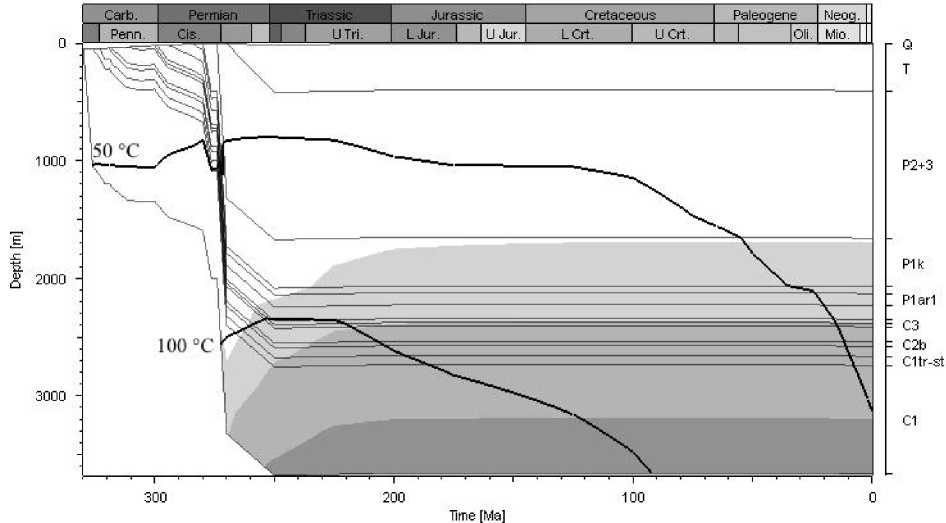

На модели погружения (рис. 2) выделяются четыре основных этапа увеличения амплитуды погружения: 1) ордовикский, 2) силурийско-раннедевонский, 3) позднедевонский и 4) раннепермский.

Кривые погружения биармийского и татарского отделов пермской системы и триаса отражают развитие Уральского складчатого пояса и формирование Вуктыльского надвига.

Модель прогрева (рис. 2) характеризуется достижением экстремальных значений катагенеза (стадия апокатагенеза) в нижней части осадочного чехла в пермское время.

Рис. 2. Комплексная модель погружения, прогрева и нефтегазогенерации по данным параметрической скв. Вуктыльская-58

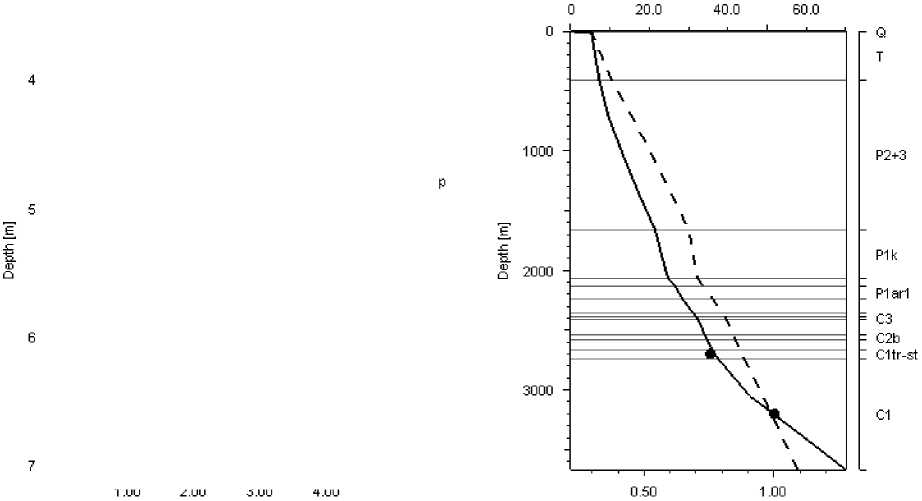

На модели нефтегазогенерации аллохтона видно, что «нефтяного окна» (ОСВ=0,55–1,3 %) достигают толщи от нижнекаменноугольного отдела до кунгурского яруса пермской системы (рис. 3). Верхняя граница ГЗН находится на глубине 1750 м. Пику генерации нефти (ОСВ=0,7–1,0 %) отвечают отложения каменноугольной системы в интервале 2403–3220 м.

Модель нефтегазогенерации автохтона (рис. 2) показывает, что в ГЗГ вступили материнские толщи начиная с верхней части нижнего отдела девонской системы и до поверхности сместителя надвига – 3395–5960 м. Отложения ордовика, силура и основание нижнего девона вышли из ГЗГ в конце пермского периода.

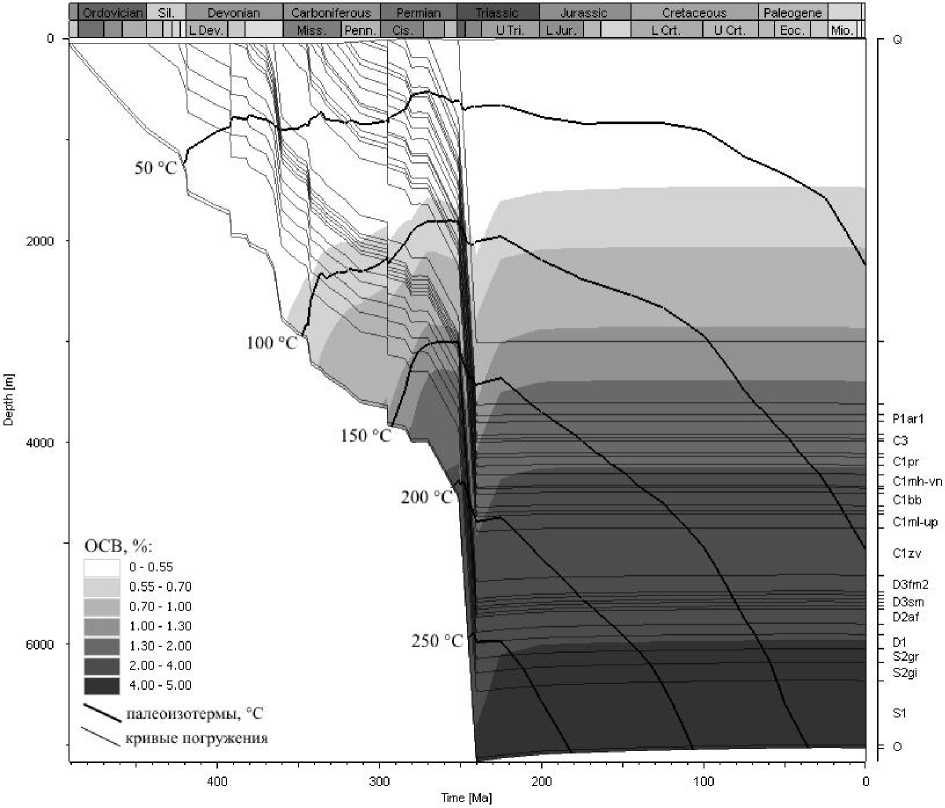

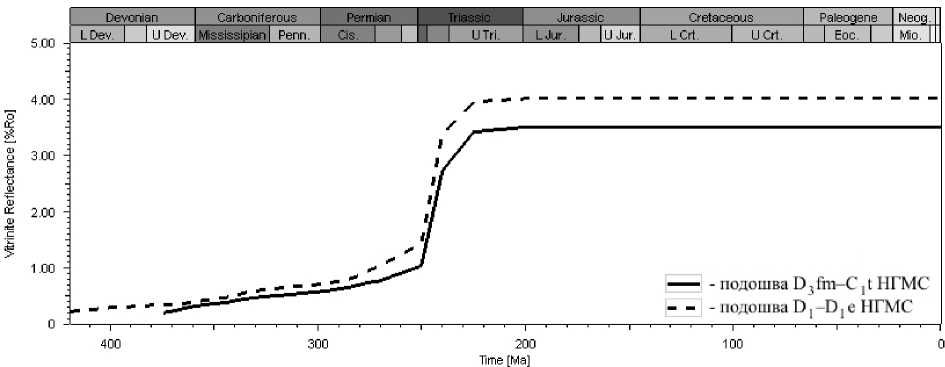

В автохтонной части разреза были выделены две нефтегазоматеринские свиты (НГМС): нижнедевонско-эйфельская в интервале 5651–6046 м и фаменско-турнейская – 4624–5510 м, которые характеризуются невысоким генерационным потенциалом и содержат рассеянное органическое вещество, представленное в ос- новном керогеном смешанного (II и III) типа. Обе НГМС вступили в ГЗН уже в каменноугольном периоде (рис. 4). При этом материнские породы турнейского яруса вступили в ГЗН в пермское время в период проявления надвиговых дислокаций и пребывали в ней довольно короткий период, вряд ли реализовав весь свой нефтяной потенциал. В это же время нижний и средний отделы девонской системы вступали в ГЗГ. Позднее, в начале триасового периода, когда уже были сформированы ловушки в вышележащих толщах, в ГЗГ вступали фаменские отложения, а затем в среднюю эпоху – турнейские. Реликтовая ГЗГ установлена на глубине 3390–5960 м.

По результатам бассейнового моделирования параметрической скважины Вук-тыльская-58 можно заключить, что 1) материнские породы аллохтона в основном могли генерировать только нефть, 2) в глубокопогруженных отложениях автохтона в основном происходили процессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли не только обеспечить

Рис. 3. Комплексная модель погружения, прогрева и нефтегенерации аллохтона Вуктыльского надвига по данным параметрической скв. Вуктыльская-58. Условные обозначения см. на рис. 2

Рис. 4. История изменения ОСВ подошвы нижнедевонско-эйфельской и фаменско-турнейской НГМС

формирование залежей в глубоких горизонтах, но и, вероятно, внесли вклад в формирование основной крупной залежи Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения под толщей глин верхне-артинского подъяруса и гипсами и ангидритами кунгурского яруса. Обнаружение большого числа газопроявлений значительного масштаба ниже 4–5 км подтверждает высокие перспективы газоносности больших глубин изучаемого района. Генерация и аккумуляция газообразных углеводородов происходили в основном после проявления надвиговых дислокаций, когда были сформированы основные ловушки в глубокопогруженных толщах.

Список литературы Формирование нефтегазоносности Вуктыльского надвига по данным 1D бассейнового моделирования

- Беляева Г.Л., Карасева Т.В., Кузнецова Е.А. Геологическое строение и нефтегазонос-ность глубокопогруженных отложений Тимано-Печорской НГП//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. № 7. С. 33-40

- Галкин В.И., Козлова И.А. Влияние историко-генетических факторов на нефтегазонос-ность//Вестник Пермского университета. Геология. 2000. Вып. 4. С. 8-18

- Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. М.: Научный мир, 2007. 456 с

- Керимов В.Ю. Хантшел Т., Соколов К., Сидорова М.С. Применение технологии бассейнового моделирования -программного пакета PetroMod в учебном процессе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина//Нефть, газ и бизнес. 2011. № 4. С. 38-47

- Кочнева О.Е. Карасева Т.В., Кузнецова Е.А. Перспективы нефтегазоносности глубоко-погруженных отложений Верхнепечорской впадины по данным бассейнового моделирования//Нефтяное хозяйство. 2015. № 3. С. 14-16

- Кузнецова Е.А. Перспективы нефтегазоносно-сти южной части Верхнепечорской депрессии по данным 1 D бассейнового моделирования//Вестник Пермского университета. Геология. 2017. Т. 16, № 2. С. 179-184

- Кузнецова Е.А. Результаты 1D бассейнового моделирования Тимано-Печорской глубокой опорной скважины программным комплексом PetroMod//Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь, 2017. С. 96-100

- Панкратова Е.И., Богданов Б.П. Геологические предпосылки выявления пластовых залежей в отложениях перми-карбона автохтона Вуктыльского нефтегазоконден-сатного месторождения//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2015. Т. 10. № 3. URL: http://www.ngtp.ru/rub/4/30_201 5.pdf/

- Пестерева С.А. Методические основы и проблемы бассейнового моделирования 1 D//Геология и нефтегазоносность северных районов Урало-Поволжья: сб. науч. тр. к 100-летию со дня рождения проф. П.А. Софроницкого. Перм. гос. ун-т, Пермь: 2010. С. 231-232

- Пестерева С.А., Попов С.Г., Белоконь А.В. Историко-генетическое моделирование эволюции осадочного чехла в районах развития глубокопогруженных отложений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна//Вестник Пермского университета. Геология. 2011. Вып. 2. С. 8-19.

- Al-Hajeri M.M., Al SaeedM., Derks J. et al. Basin and Petroleum System Modeling//Oilfield Rewiew. 2009. Vol. 21, Is. 2. P. 14-29

- Allen A.Ph., Allen J.R. Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment. 3 ed. Wiley-Blackwell, 2013. 619 p

- Hantschel T., Kauerauf A. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Berlin: Springer-Verlag, 2009. 476 p

- Neumaier M., Littke R., Hantschel T. et al. Integrated charge and seal assessment in the Monagas fold and thrust belt of Venezuela//AAPG Bulletin. 2014. Vol. 98, №. 7. P. 1325-1350

- PetroMod. URL: http://sis.slb.ru/upload/iblock73 55/petromod1d2d.pdf (дата обращения: 13.02.2017)