Формирование неравенства населения России

Автор: Костылева Людмила Васильевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 5 (23), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье содержится материал, последовательно раскрывающий процесс формирования социально-экономического неравенства населения с советского периода до настоящего времени. Автор выявляет и анализирует факторы, игравшие при этом наиважнейшую роль, - такие как либерализация цен, гиперинфляция, приватизация, обесценивание сбережений, увеличение дифференциации заработной платы, безработица, изменение состава доходов населения, развитие теневой экономики.

Неравенство населения, стратификация, коэффициент джини, коэффициент фондов

Короткий адрес: https://sciup.org/147109432

IDR: 147109432 | УДК: 316.344.233(470.12)

Текст научной статьи Формирование неравенства населения России

Изначально советское общество создавалось идеологами как социалистическое, то есть бесклассовое, но в 1934 г. на XVII съезде Коммунистической партии в докладе И.В. Сталина «О проекте Конституции СССР» было заявлено, что в стране сформировались два новых общественных класса – рабочий класс и колхозное крестьянство и особая социальная прослойка в виде интеллигенции. При этом подчеркивался более высокий статус рабочего класса по сравнению с крестьянством и интеллигенцией. Дифференциация в доходах классов и слоев объяснялась различиями во вкладе конкретных работников в производство, а также в социальном опыте и ответственности. Такая концепция социальной структуры страны просуществовала до конца 1980-х гг. В действительности же за моделью «рабочий класс – крестьянство – интеллигенция» была скрыта целая система неявных классов.

Точка зрения на советское общество как на слоевое получила развитие среди советских социологов в 1960-х годах: концепция общества как иерархической структуры формулировалась в публикациях Ю.В. Арутюняна, О.И. Шкаратана, Л.А. Гордона, Т.И. Заславской. Авторами вводилось 8 – 10 социально-профессиональных групп («социальных слоев»), различающихся по экономическому положению, культурному уровню, ценностным ориентациям и образу жизни, впервые заявленных как первичные элементы социальной структуры советского общества.

Стратификационные исследования того времени проводились с использованием традиционных в западной социологии критериев: уровень образования, уровень квалификации, содержание труда, различие в доходах [13].

Следующим шагом изучения слоевой структуры советского общества стали исследования болгарского социолога Н. Тилкиджиева, который обратил внимание на необходимость разделения социального неравенства и собственно профессиональных различий по причине их разной природы. Н. Тилкиджиев отмечал, что социально-профессиональная принадлежность является основополагающим фактором при формировании слоев, но необходимо принимать во внимание и влияние таких факторов, как социальное происхождение, социальные связи, жилищные и поселенческие условия, институциональный фактор.

Германский социолог В. Теккенберг, описывая социальные отношения в СССР, определил, что социальное неравенство в советском обществе проявлялось преимущественно в жизненном положении и престиже, а не в различном уровне доходов, что более свойственно для западных обществ [13]. Действительно, социальная дифференциация населения в советском обществе определялась такими факторами, как неравный доступ к товароматериальным благам и духовным ценностям, существование ведомственных учреждений здравоохранения и детских дошкольных учреждений и др. [11]. Набор социальных привилегий работников определялся по их принадлежности не только к определенным отраслям, но и к тому или иному предприятию.

Особыми привилегиями и льготами пользовались входящие в номенклатуру – занимающие различные ключевые административные посты во всех сферах деятельности: промышленности, сельском хозяйстве, образовании и т.д. и образующие специальную прослойку населения. В номенклатуру могли попасть представители всех социальных групп при соблюдении двух условий: политической лояльности и личной преданности руководству.

Особенностью номенклатуры СССР являлась натуральная оплата ее службы. Среди привилегий было и закрепленное нормативными актами право пользования и распоряжения государственным имуществом. Как отмечает О.И. Шкара-тан, «в СССР номенклатура владела, распоряжалась, пользовалась и присваивала национальное богатство, хотя это было во многих аспектах не оформлено правовыми нормами» [13].

В Советском Союзе 1980-х гг. дифференциация доходов населения, как и дифференциация заработной платы, была незначительной: децильный коэффициент дифференциации в 1989 г. составлял 2,99 [11].

Формирование заработной платы и других видов дохода в СССР основывалось на централизованном распределении и перераспределении денежных средств, благ и бесплатных услуг и жестко нормировалось. В реализации политики доходов советского периода большую роль сыграли общественные фонды потребления (ОФП): их доля составляла около 30% совокупных доходов населения. ОФП служили важным рычагом регулирования дифференциации доходов граждан: различные денежные выплаты и льготы, предоставляемые за счет ОПФ, направлялись преимущественно в малообеспеченные семьи, учащимся, инвалидам и т.д., увеличивая уровень благосостояния некоторых групп населения и тем самым сглаживая дифференциацию доходов. Система распределительных отношений в Советском Союзе была направлена на снижение неравенства доходов трудящихся, что соответствовало идеологии того времени, пропагандировавшей однородность общества [6].

Распад номенклатуры произошел в 1991 г. вместе с распадом СССР. Начался период перехода от централизованной экономики с общественной собственностью на средства производства, плановым ценообразованием и командно-административной системой управления к экономике рыночной. С 1992 г. в стране начала проводиться радикальная экономическая реформа, главными составляющими которой стали либерализация цен, либерализация внешней торговли и приватизация.

Стратегические ошибки при реформировании старых общественных отношений и создании рыночных отношений отягощались специфическими особенностями сложившейся экономики: ее монополизмом, технологической отсталостью и асимметричностью. В результате экономику того времени характеризовал очень глубокий спад: по данным официальной статистики объем ВВП в сопоставимой оценке за период с 1991 по 1997 г. сократился примерно на 40%.

Либерализация цен 1991 – 1992 гг. сопровождалась высокими темпами инфляции и многократным ростом номинальных доходов населения. Однако реальные доходы в результате «шоковой терапии» сократились практически вдвое (рис. 1) . Несколько восстановившись в 1993 – 1994 гг., уровень доходов имел тенденцию снижения вплоть до 1999 г.

Одновременно с обрушением среднего уровня дохода населения происходили кардинальные изменения в распределении общего объема дохода в российском обществе: к 1994 г. значение коэффициента Джини увеличилось более чем в полтора раза и в последующие годы его уровень уже не подвергался значительным изменениям. Неравенство доходов населения, появившееся как временное явление, обычно сопровождающее реформенные процессы, приобрело в России застойный характер.

Рисунок 1. Доходы населения России и их дифференциация в 1991 – 1999 гг.

—*— Реальные располагаемые денежные доходы населения, в% к 1991 г. — ■ — Коэффициент Джини

Если в 1991 г. на долю наименее обеспеченной 20%-ной группы населения приходилось 12% общего денежного дохода, то к 1998 г. – лишь 6%, тогда как удельный вес доходов представителей наиболее обеспеченной группы увеличился с 31 до 47%. Следует отметить, что увеличение доли дохода было характерно лишь для пятой 20%-ной группы населения, а для других четырех групп было характерно его снижение (табл. 1) .

Еще более неравномерно распределялись в обществе сбережения. К началу 2000-х годов половина наименее обеспеченных россиян (52%) владели лишь 1% от общего объема накоплений, в то время как в руках 2% наиболее обеспеченных было сосредоточено 53% накоплений [11]. Во многом такая ситуация сложилась в результате отпуска цен на свободу в начале 1992 г., что произошло без компенсации по вкладам в банках и сберегательных кассах. Основная масса россиян в то время потеряла все свои сбережения.

Среди ведущих причин чрезвычайно неравномерного распределения денежных доходов среди населения многие современные исследователи называют и приватизацию, в результате которой значительная часть государственного имущества Российской Федерации была передана в частную собственность. Приватизацию в России начала 1990-х гг. отличали быстрота, массовый характер, отсутствие институциональной подготовки и соответствующего законодательства. Раздача собственности началась еще в 1988 г. вместе с введением Закона СССР «О государственном предприятии», согласно которому трудовые коллективы становились практически независимыми от государства. Директора предприятий получали права собственников, а ответственность за эффективность деятельности оставалась у государства. Трудовые коллективы получили право выкупа арендованных ими предприятий. В стране начался процесс «спонтанной приватизации» (эвфемизм): собственность стала переходить в руки тех, в чьём пользовании она находилась. О.И. Шкаратан отмечает, что «в 1988 – 1991 гг. состоялась раздача собственности в номенклатурные руки, сохранившие и властные полномочия» [7, 13].

В 1992 г. началась открытая приватизация: в 1992 – ее ваучерный этап, а с 1995 г. – действие залоговых аукционов. Установленный порядок проведения приватизации давал серьезные преимущества руководителям предприятий, получившим должности в советские времена: используя административное давление, они могли добиваться нужных результатов голосования на собраниях акционеров, а впоследствии зачастую и выкупать долю работников предприятий, становясь полноправными владельцами. Обесценивание сбережений населения лишь способствовало раздаче крупной и средней государственной собственности руководителям предприятий.

Таблица 1. Распределение общего объема дохода населения России в 1991 – 1998 гг., %

|

Группа населения |

1991 г. |

1992 г. |

1994 г. |

1996 г. |

1998 г. |

|

Всего денежных доходов |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

В том числе по 20%-ным группам населения: |

|||||

|

первая (с наименьшими доходами) |

11,9 |

6,0 |

5,3 |

6,5 |

6,2 |

|

вторая |

15,8 |

11,6 |

10,2 |

10,9 |

10,5 |

|

третья |

18,8 |

17,6 |

15,2 |

15,5 |

14,9 |

|

четвертая |

22,8 |

26,5 |

23,0 |

22,4 |

21,0 |

|

пятая (с наибольшими доходами) |

30,7 |

38,3 |

46,3 |

44,7 |

47,4 |

|

Источник: Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2001. – 679 с. |

|||||

Как отмечал академик В.М. Полтеро-вич, на момент начала ваучерной приватизации «… в стране не было ни предпринимателей, способных приобрести предприятия, ни менеджеров, умеющих руководить ими в условиях свободного рынка, ни рыночной инфраструктуры…Многие предприятия оказались недооцененными в десятки и сотни раз, поэтому их будущие собственники могли рассчитывать на огромные прибыли» [13].

Сторонники быстрого проведения в России приватизации аргументировали свою позицию безысходностью сложившейся ситуации. В действительности же в таких условиях узкая группа лиц могла более легко и безнаказанно присвоить национальные богатства огромной страны. За период с 1992 по 1999 г. было приватизировано более 133,2 тыс. различных предприятий и объектов общей стоимостью немногим более 9 млрд. долл., то есть в среднем по 70 000 долл. за каждое. Среди них были и металлургические предприятия, и предприятия машиностроения, перерабатывающие предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

По сравнению с другими странами, как развитыми, так и развивающимися, объем средств, полученных от приватизации в России, оказался чрезвычайно мал. И это неудивительно: ведь продажа компаний на залоговых аукционах осуществлялась по стоимости в десятки раз меньше реальной их стоимости. Так, в период с 1990 по 1998 г. Бразилия получила от приватизации 67 млрд. долл., Великобритания – 66, Италия – 64 млрд. долл. В расчете на душу населения от приватизации в России было получено всего 55 долл., в то время как в Австралии – 2560 долл., Португалии – 2109, в Италии и Великобритании – по 1100 долл.

В итоге проведенной приватизации государственная собственность трансформировалась в частную собственность небольшой группы населения, все основные ресурсы страны были сконцентрированы в руках узкого круга лиц. Через некоторое время большая часть населения лишилась своих сбережений ещё раз, в результате финансовых катаклизмов 1998 г., а богатые люди вновь укрепили свои состояния.

Кроме либерализации цен, гиперинфляции и приватизации на формирование неравенства в распределении доходов среди населения повлияли и такие процессы, как увеличение дифференциации зарплаты работников, появление у населения вторичной занятости, развитие предпринимательства.

Переход к рыночной экономике приводил к росту неравенства заработной платы в большинстве восточноевропейских стран. Где-то рост был умеренный, где-то – более значительный. Россия наряду с некоторыми другими бывшими союзными республиками (Армения, Азербайджан, Кыргызстан) относилась как раз к странам, которые испытали значительный рост неравенства заработной платы, причем, как это было уже отмечено, рост неравенства происходил одновременно с обвальным падением уровня заработной платы. Всего за три года – с 1990 по 1993-й – коэффициент Джини для заработной платы в России увеличился с 27 до 46%, а в следующие три года – до 48% (рис. 2) , что сопоставимо лишь с уровнем дифференциации в латиноамериканских странах. Анализируя информацию о неравенстве заработной платы в странах с переходной экономикой, В.Е. Гимпельсон и Р.И. Ка-пелюшников констатировали, что «…до сих пор нет ни одной страны, в которой бы неравенство по заработной плате по завершении основной фазы экономических преобразований снизилось» [4].

Рисунок 2. Динамика коэффициента Джини для заработной платы в России, 1990 – 2001 гг.

Экономистами Ф. Агийоном и С. Коммандером была разработана теоретическая модель, которая обнаруживает в период переходной экономики взаимосвязь вариации уровня заработной платы с развитием частного сектора. В первую очередь это происходит потому, что работники перемещаются из государственного сектора с достаточно равномерным распределением зарплат в частный сектор с более высокой их вариацией. Средняя заработная плата в частном секторе выше, чем в государственном, по причине более высокой производительности труда, что также увеличивает общее неравенство. Частный сектор более интенсивно развивался в сфере услуг, поэтому одним из факторов увеличения дифференциации заработной платы можно считать отраслевую реструктуризацию экономики.

При переходе к рыночным отношениям для предприятий стала характерна различная эффективность деятельности, что также способствовало увеличению не только межотраслевой дифференциации заработной платы, но и даже и различий в рамках одной отрасли. Различия в заработной плате – межотраслевые, межсекторные и межрегиональные – были усилены последовавшим за либерализацией цен всплеском инфляции, темпы которой то время существенно различались и по регионам, и по секторам экономики [4].

Среди объяснений высокой степени дифференциации заработной платы также находят место и задержки с выплатой зарплаты , которые в 1990-е гг. приобрели массовый характер. Длительность задержек сначала измерялась неделями, затем – месяцами. Во второй половине 1990-х годов перестали быть редкостью задержки, превышающие один год. Разные отрасли экономики были по-разному подвержены этому явлению. Лидирующее место по продолжительности задержек заняли угольные предприятия Воркуты: к концу 1998 г. заработную плату здесь не выдавали по 10 – 12 месяцев [5].

Заработная плата была основным видом доходов населения еще с советских времен, когда вознаграждение за труд жестко регулировалось государством: в СССР 1970 – 1980 гг. оплата труда составляла 75 – 80% общего объема денежных доходов.

С осуществлением рыночных преобразований структура денежных доходов населения претерпела значительные изменения за счет увеличения доли доходов от предпринимательской деятельности и доли доходов от собственности (табл. 2) .

К 2000 г. доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности составляли практически четверть общего объема доходов. В то же время они были характерны лишь для трети населения, что также выступало фактором доходного неравенства россиян. Усиливала различия в доходах и появившаяся в тот период вторичная занятость, которая наблюдалась примерно у 1/5 численности работников [11].

В процессе перехода к рыночным отношениям появился рынок труда, быстрыми темпами увеличивалась безработица. К 1998 г. около 13% экономически активного населения страны, по методологии Международной организации труда (МОТ), были безработными (рис. 3) , причем данный показатель не учитывает скрытую безработицу. Безработица наряду с задержками и невыплатами заработной платы ухудшала материальное положение многочисленных групп населения, тем самым еще более увеличивая разрыв между крайними доходными группами населения.

Следует отметить и влияние теневых доходов на формирование степени неравенства населения. В теневой экономике

Таблица 2. Состав денежных доходов населения России в 1975 – 2000 гг., %

|

Источник |

1975 г. |

1980 г. |

1985 г. |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

|

|

1. |

Оплата труда |

80,7 |

79,8 |

77,2 |

76,4 |

62,8 |

61,4 |

|

2. |

Социальные трансферты |

14,0 |

15,1 |

16,4 |

14,7 |

13,1 |

14,4 |

|

3. |

Доходы от предпринимательской деятельности |

2,7 |

2,2 |

2,7 |

3,7 |

16,4 |

15,9 |

|

4. |

Доходы от собственности |

1,2 |

1,3 |

1,6 |

2,5 |

6,5 |

7,1 |

|

5. |

Другие доходы |

1,4 |

1,6 |

2,2 |

2,7 |

1,1 |

1,2 |

|

Источник: Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2001. – 679 с. |

|||||||

Таблица 3. Распределение общего объема денежных доходов населения Российской Федерации в 1990 – 2010 гг.

|

Показатель |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

|

Денежные доходы – всего, в % |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

В т.ч. по 20%-ным группам: |

|||||

|

Первая (нижняя) |

9,8 |

6,1 |

5,9 |

5,5 |

5,2 |

|

Вторая |

14,9 |

10,8 |

10,4 |

10,1 |

9,8 |

|

Третья |

18,8 |

15,2 |

15,1 |

15,1 |

14,8 |

|

Четвертая |

23,8 |

21,6 |

21,9 |

22,7 |

22,5 |

|

Пятая (верхняя) |

32,7 |

46,3 |

46,7 |

46,7 |

47,7 |

|

Коэффициент фондов, раз |

Н.д. |

13,5 |

13,9 |

15,2 |

16,5 |

|

Коэффициент Джини |

Н.д. |

0,387 |

0,395 |

0,409 |

0,420 |

|

Источник: Россия в цифрах. 2011: крат. стат. сб. / Росстат. – M., 2011. – 581 с. |

|||||

Рисунок 3. Уровень безработицы в России в 1992 – 2000 гг., %

• Коэффициентбезработицы по методологии МОТ

—*— Коэффициент официально зарегистрированной безработицы

Советского Союза было в разной мере (полностью или от случая к случаю) задействовано порядка 20 – 30 млн. человек, занимавшихся спекуляцией и хищениями [13]. С началом формирования рыночных отношений теневая экономика стала развиваться темпами, значительно превышавшими темпы развития легальной экономики. По оценкам экспертов, ее доля в 1995 г. составляла около 45% ВВП Российской Федерации. Основная масса теневых доходов концентрировалась в руках узкого круга лиц, чей уровень потребления сопоставим с эталонами потребления высших доходных групп населения наиболее богатых стран, что, несомненно, увеличивало показатели доходного неравенства населения страны [3].

Период с 2000 г. характеризовали политическая стабильность и устойчивые темпы экономического роста, и это положительным образом отразилось и на уровне доходов населения. Среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации увеличивались, что явилось следствием увеличения объема валового внутреннего продукта (за этот период наблюдался рост в 2,8 раза). Однако, несмотря на положительную динамику, доходы населения, судя по результатам международных сравнений, находятся на крайне низком уровне: заработная плата российских работников составляла в 2010 г. лишь 730 долл. США в месяц, в то время как тот же показатель в США равнялся 3705 (2007 г.), а во Франции – почти 3485 долл. США (2006 г.)1.

Но показатели роста средних доходов не отражают ситуацию с благосостоянием различных слоев населения. В настоящее время в России, вопреки позитивной динамике роста средних показателей денежных доходов, социальная поляризация и концентрация в связи с форсированным ростом самых высоких доходов и зарплат не уменьшаются, а продолжают нарастать [9]. Денежные доходы распределены среди населения России крайне неравномерно, о чем свидетельствуют все показатели расслоения. По данным Росстата, соотношение между средним доходом 10% наиболее состоятельного и 10% наименее состоятельного населения – коэффициент фондов – составляло в 2010 г. 16,5 раза (табл. 3). Это чрезвычайно высокий уровень показателя, так как в западноевропейских странах коэффициент фондов не превышает 10 единиц: мировой опыт свидетельствует, что если соотношение уровней доходов у 10% самых богатых и 10% самых бедных превышает 1:10, то страна вступает в стадию конфликтов, а затем – социальных катаклизмов. То есть в этом отношении Россия значительно превысила критический уровень [1].

По мнению исследователей дифференциации населения, значения коэффициента фондов не отражают действительного уровня расслоения в обществе по нескольким причинам.

-

1. Показатели дифференциации доходов рассчитаны на основе данных Росстата, которые вычислены с использованием бюджетной статистики, а поэтому занижены: обследования домашних хозяйств не включают маргинальные слои общества (7 – 10% населения по оценкам социологов) и сверхбогатых людей (5%) [10].

-

2. Уровень инфляции для наиболее и наименее обеспеченных слоев населения различается более чем в 2 раза [12].

-

3. При расчете коэффициента фондов учитывается лишь величина официально зарегистрированных доходов, без учета теневых (около 30 – 40% финансовых средств), сосредоточенных в основном в руках наиболее обеспеченных слоев населения.

Именно поэтому реальный уровень расслоения составляет не 17, а 25 – 30 раз, что соответствует ситуации, наблюдающейся в странах Латинской Америки. Как показывают расчеты некоторых исследователей, коэффициент фондов для Москвы в 2009 г. составлял 42,7 [8]. Сырьевая экономическая модель, подобная российской, изначально подразумевает очень узкий круг богатых людей и широкие слои бедных. Для кардинального изменения ситуации необходим переход к инновационной модели экономики и глубинные реформы [2].

В 2010 г. на долю 20% наиболее обеспеченных граждан приходилось 47,7% денежных доходов, а на долю 20% наименее обеспеченных – всего 5,2%.

Как отмечает Г.В. Анисимова2, это порождает фрагментацию социальной структуры общества на множество изолированных друг от друга слоев и групп, подрыв общественной солидарности, а в конечном счете – выдавливание отдельных категорий населения из социальной жизни [1].

Некоторые ученые-экономисты полагают, что предел натяжения «лука Лоренца» наступает в тот момент, когда на долю беднейших 40% населения приходится менее 12 – 13% общей суммы доходов семей страны. Такой перекос в распределении благ обычно порождает огромное недовольство малоимущих граждан и может привести к совершенно нежелательным для страны социальноэкономическим и даже политическим последствиям. Заметим, что в РФ по данным 2010 г. на две нижние квартильные группы приходится лишь 15% общего дохода населения.

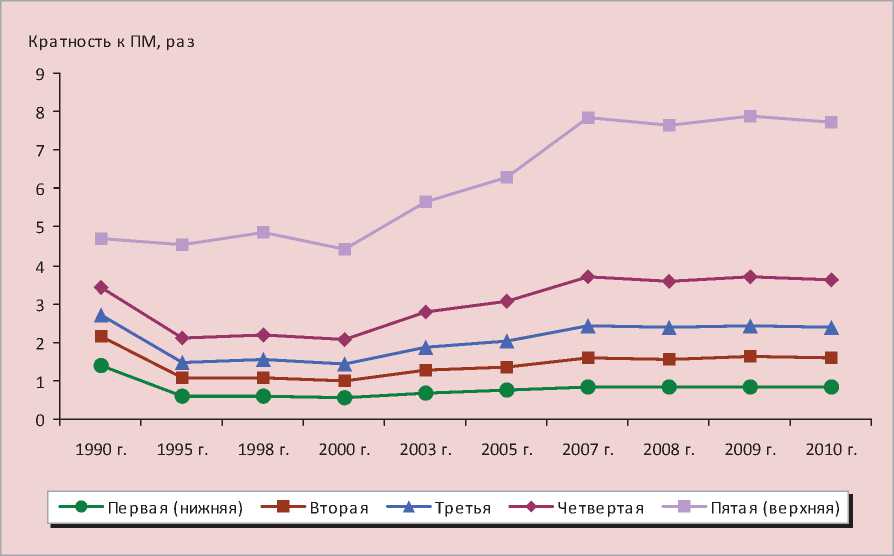

По данным 2011 г. среднедушевой доход 20% наиболее обеспеченных россиян почти в 8 раз превышает прожиточный минимум (ПМ), в то время как средний доход в нижней группе населения составляет лишь около 84% от официально установленного показателя (табл. 4) .

В динамике соотношение доходов с размером прожиточного минимума увеличивается, но все же в верхних группах – более быстрыми темпами, чем в нижних, что объясняется различными темпами роста среднедушевых доходов в исследуемом периоде. В текущей оценке произошло увеличение дохода населения первой группы в 7,9, пятой – в 9,1 раза.

Таблица 4. Изменение среднедушевого денежного дохода населения Российской Федерации в разрезе социально-экономических групп, 2000 иц 2011 гг.

|

20%-ные группы населения по доходу |

Среднедушевой денежный доход, руб. |

Отношение к ПМ, раз |

Отношение доходов 2011 г. к 2000 г., % |

||

|

2000 г. |

2011 г. |

2000 г. |

2011 г. |

||

|

Первая (нижняя) |

673 |

5330 |

0,56 |

0,84 |

7,9 |

|

Вторая |

1186 |

10150 |

0,98 |

1,59 |

8,6 |

|

Третья |

1722 |

15280 |

1,42 |

2,40 |

8,9 |

|

Четвертая |

2498 |

23175 |

2,06 |

3,64 |

9,3 |

|

Пятая (верхняя) |

5326 |

48600 |

4,40 |

7,63 |

9,1 |

Источники: Российский статистический ежегодник. 2008: стат. сборник / Росстат. – М., 2008. – 847 с.; Россия в цифрах. 2012: крат. стат. сб. / Росстат. – M., 2012. – 525 с.

Рисунок 4. Динамика соотношений среднедушевого денежного дохода с прожиточным минимумом (ПМ) в квинтильных группах (1 – 5) населения Российской Федерации в 1990 – 2010 гг., раз

В результате реформ в России существенно выиграли только 20% наиболее обеспеченного населения (пятая доходная группа): их средние доходы увеличились с 4,7 до 7,6 ПМ (рис. 4) . О представителях четвертой и третьей групп можно сказать, что они сохранили уровень благосостояния.

А уровень дохода и соответственно уровень жизни населения первой и второй групп с самыми низкими доходами значи- тельно снизились. Причем более половины представителей первой доходной группы находятся за чертой абсолютной бедности.

В последнее время разрыв между богатыми и бедными демонстрирует устойчивый рост по всему миру. Лидерами списка «проблемных» государств по результатам исследования «Больше неравенства, несмотря на экономический рост»,

Таблица 5. Структура населения Вологодской области по оценке собственных доходов в 2000 – 2011 гг. (в % от общего числа респондентов)

|

Год |

Группы населения по оценке собственных доходов |

||||

|

Нищие |

Бедные |

Малообеспеченные |

Обеспеченные |

Богатые |

|

|

2000 |

15,9 |

46,4 |

31,2 |

4,1 |

1,4 |

|

2001 |

14,0 |

43,8 |

32,0 |

6,0 |

2,1 |

|

2002 |

12,8 |

40,7 |

35,1 |

6,1 |

3,1 |

|

2003 |

12,6 |

38,8 |

36,7 |

7,8 |

2,4 |

|

2004 |

9,6 |

35,9 |

41,7 |

6,9 |

2,3 |

|

2005 |

6,3 |

34,7 |

46,7 |

8,6 |

1,4 |

|

2006 |

4,3 |

34,4 |

47,9 |

9,4 |

1,6 |

|

2007 |

3,8 |

31,1 |

50,1 |

10,9 |

2,3 |

|

2008 |

3,4 |

13,6 |

62,7 |

17,5 |

2,1 |

|

2009 |

6,1 |

34,3 |

52,2 |

6,3 |

1,1 |

|

2010 |

5,1 |

30,3 |

51,6 |

11,1 |

1,7 |

|

2011 |

3,5 |

28,8 |

53,2 |

11,7 |

2,1 |

Источник: данные социологических опросов ИСЭРТ РАН, 2000 – 2011 гг.

проведенном ОЭСР3 в 30 индустриально развитых странах, оказались Мексика, Турция и США. Согласно исследованию богатые в Мексике зарабатывают в 25 раз больше, чем бедные, в США – в 16 раз. При этом средний уровень доходов населения этих стран составляет одну и шесть тысяч долларов соответственно. Среди самых благополучных стран по данному показателю эксперты выделили Данию и Швецию, где доходы богатых людей только в 5 раз превышают доходы наиболее бедных. Стандартным разрывом между слоями населения в ОЭСР считается соотношение 1:9. Россия не вошла в данный рейтинг по той причине, что исследование проводилось лишь на территории стран-членов организации. В то же время аналитики ОЭСР полагают, что наша страна, демонстрирующая лидирующие позиции, по уровню разрыва между доходами богатых и бедных наиболее близка к Мексике.

Некоторое влияние на разрыв между доходами самых богатых и самых бедных оказал мировой финансовый кризис 2008 г., поскольку в результате снизились доходы наиболее богатых людей, что повлекло за собой некоторое снижение коэффициента фондов: если в 2007 и 2008 гг. он составлял 16,8 раза, то в последующем для него была характерна тенденция снижения – его значение по данным 2011 г. равно 16,1.

Влияние мирового финансового кризиса на неравенство населения Вологодской области можно проследить и по структуре населения по оценке собственных доходов (табл. 5) . Исходя из оценок 2009 г., заметим, что структура населения стала походить на структуру, наблюдавшуюся в 2005 г., когда к «бедным» и «нищим» относилось около 38% населения региона. Наибольшим образом изменилось наполнение группы бедных (с 14 до 34%), что произошло за счет перехода в эту группу части тех, кого можно было считать малообеспеченными.

Доля обеспеченных и богатых в связи с кризисом уменьшилась с 20 до 7%. В 2010 – 2011 гг. ситуация начала выравниваться, причем в первую очередь восстановилась доля богатых людей. Однако для полного возвращения к структуре населения докризисного периода, по нашим оценкам, потребуется еще не менее двух лет.

Итак, доходное неравенство населения, которое жестко регулировалось и сдерживалось во времена Советского Союза, стало стремительно увеличиваться при переходе к рыночным отношениям. Можно выделить 2 основных этапа формирования неравенства в российском обществе. Первый этап – с 1990 по 2000 г. В этот период главными факторами, формировавшими неравенство, были либерализация цен, гиперинфляция, приватизация, обесценивание сбережений, увеличение дифференциации заработной платы, безработица, изменение состава доходов населения и развитие теневой экономики. Появившееся как временное явление, сопровождавшее реформенные процессы, неравенство населения России приобрело застойный характер.

Второй этап – с 2000 г. по настоящее время – характеризуется значительным отрывом доходов наиболее обеспеченных 20% населения. Несколько снизилось неравенство населения под влиянием финансового кризиса 2008 г., в результате которого произошло снижение доходов верхних слоев населения.

Опасность ситуации заключается не только в негативном влиянии неравенства на психологическое состояние общества: неравенство высокой степени тормозит экономическое развитие, ухудшает демографические показатели и снижает качество человеческого капитала, что недопустимо в условиях модернизации экономики.