Формирование плана Петрозаводска на ранних этапах его развития

Автор: Крылова Ольга Ивановна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 2 (107), 2010 года.

Бесплатный доступ

Лучевая система, масштаб, кварталы, застройка, ансамбль, историческое наследие

Короткий адрес: https://sciup.org/14749692

IDR: 14749692

Текст статьи Формирование плана Петрозаводска на ранних этапах его развития

Общеизвестно, что Петрозаводск как поселение возник в связи со строительством Петровского пушечного завода в устье р. Лососинки в 1703 году. Населенный пункт назывался Петровская слобода. С развитием Демидовских заводов на Урале надобность в Петровском заводе отпала. «Петровский завод действием доменные плави-ленные печи и сделание железа и разных материалов по силе указу из Коммерц-коллегии в 1733 году остановлен» [1; 401]. Cам населенный пункт остановился в своем развитии, но уже в период Русско-турецкой войны Уральские заводы были отрезаны повстанцами Е. Пугачева и вследствие этого было принято решение заложить на р. Ло-сосинке завод корабельных пушек. «1772 года, апреля 5… От его превосходительства правительствующего Сената г-на обер-прокурора и кавалера Михайлы Федоровича Соймонова данным ему, г-ну бергмейстеру, ордером февраля от 28-го дня сего года 7 и 8-м пунктами повелевая строить повыше французкого заводу в 316 саженях совсем новый завод и при том определяет все потребные к построению того завода материалы… Аникита

Ярцов, Федор Гаврилов» [2; 337]. В связи со строительством завода слобода получает статус города: «1777 г., марта 21. Олонецкой области Петрозаводскую слободу переименовать городом, назвав оный город Петрозаводск, которому и быть на основании прочих Новгородского наместничества новых городов» [3; 514]. Эволюцию планировочного решения города в его начальном периоде характеризуют 3 плана – 1778 года, 1785 года и 1854 года. Для композиции планов характерна популярная в градостроительстве ХVIII века лучевая система.

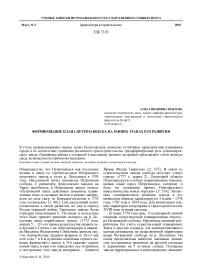

В плане 1778 года (рис. 1) пунктирной линией показана существующая планировочная структура Петровской слободы. Проектные решения разработаны без учета существующей планировки. Завод и круглая площадь для административного центра размещены на незастроенной территории выше Петровской слободы по р. Лососинке. На плане представлены наиболее значимые здания, уже построенные каменные на круглой площади и деревянные на 5 лучевых улицах. Площадка завода территориально и композиционно замыкает

Озеро Онего ?т

50 11111 200 емки

Рис. 1. План г. Петрозаводска 1778 года

Пунктирными линиями обозначены деревянные строения.

А. Две каменные церкви. В. Построенные каменные дома. С. Деревянные дома. D. Казенные заводы. Е. Французские фабрики.

Вновь прожектировано:

F. Под казенное и обывательское каменное строение. G. Каменные торговые лавки. Н. Вал и ров к ограничению [7].

пространство между лучами в пойме р. Лососин-ки. Лучевая композиция и завод расположены в южной окраинной зоне городской территории. Территория города развита вдоль берега озера. Сеть улиц квадратная и никак не увязана с лучевой системой. В геометрическом центре запроектирована площадь с двумя каменными церквами, окруженная каменной застройкой.

Представляет интерес указ по реализации генплана, в котором оказывается внимание точности исполнения плана и бережному отношению к природе: «Наместническое правление, имея рассуждение, что городу Петрозаводску план ее императорским величеством высочайше опробован и с него копии в тамошний магистрат и к городничему отосланы… приказали для разбития по тому высочайше опробованному плану кварталов и мест в г. Петрозаводск по способности командировать вас, г-на Качалова, предписав вам указом, чтобы, отправясь туда ныне ж, приступили ко исполнению сего и жителям, желающим строиться по плану, места по просьбам их того ж самого времени, как оные поступать будут, отводить и к строению по плану домов лес из принадлежащих им дач рубить не воспрещать, но наблюдать нижнему земскому суду и городничему, дабы никто под видом своей надобности на сторону и для продажи отнюдь не рубил под опасением штрафа. А со стороны Канцелярии Петровских заводов как в отводе мест в застраивании оных по плану домам, так и в рубке потребных на сие строение лесов препятствия не делать. Ежели ж по разбитию плана к начатию какого-либо нового строения будет помешательство от старого казенного ведомства Берг-коллегии строения, в таком тогда случае с показанием на плане пунктирных линий представить в правление на рассмотрение…» [4; 2–2об].

При формировании застройки применялось зонирование по масштабу и характеру домов с учетом норм пожарной безопасности, то есть в соответствии с социальным положением застройщиков: «Градской голова Лукин… представлял: из петрозаводских-де мастеровых людей многие строят себе самые малые домишки между строением купцов и мещан, и иные так теснятся, что от купецких домов до их такого строения в промежутке нет трех и двух сажен, из чего немалая опасность настоит для пожарных случаев. А по наступающему надлежало бы им жить близ заводов в построенных казенных казармах, при том же кому и вновь построиться надобно, то за городом у завода довольно для их на то места сыскаться может, и просил, чтоб городничему те вновь построенные у мастеровых домишки близ купецких и мещанских домов заставить снести на другие места и впредь им такого тесного строения между ими чинить запретить…. Бургомистр Василий Викулин, бургомистр Павел Коротяев, ратман Иван Кайдалов, ратман Федор Песельников [5; 979–981].

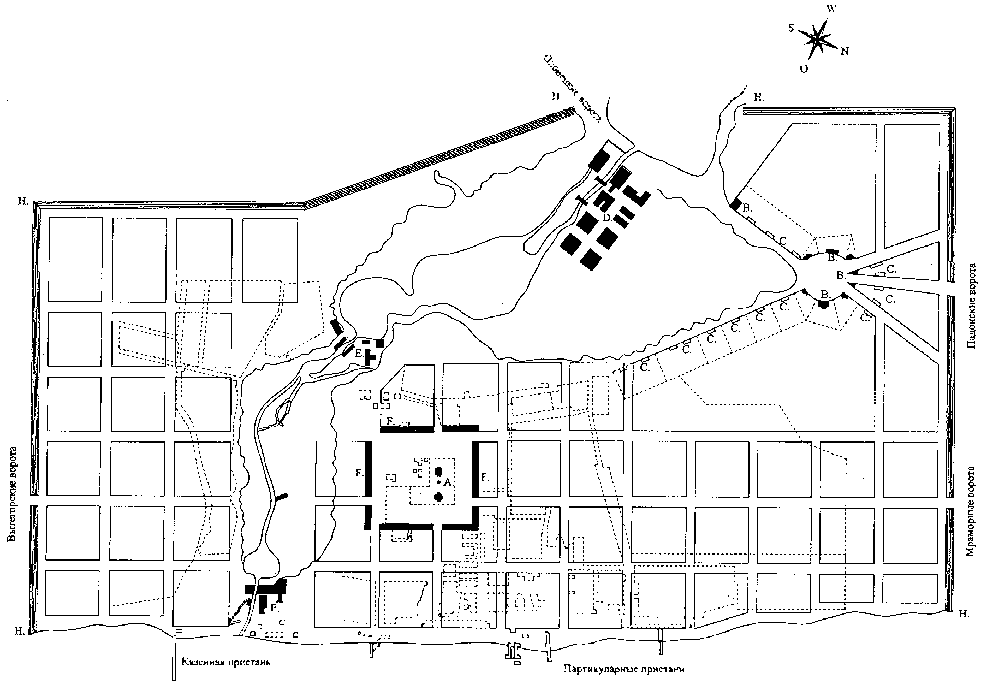

На плане 1785 года (рис. 2) лучевая система не сколько трансформирована и по-прежнему является композиционной основой плана города. В сторону поймы р. Лососинки от круглой площади предложена дополнительная третья лучевая связь, и как ее продолжение за площадью в северо-западном направлении оставлен один луч. Таким образом, композиционным решением плана явилась распространенная в XVII веке лучевая система. Наиболее известное подобное решение – трезубец в Санкт-Петербурге. Подобно Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, пространство между двумя лучами замыкает Александровский завод. Территория города была увеличена и получила развитие вдоль поймы р. Лососинки. Селитебная территория разделена на кварталы заводских мастеровых, ныне район Голиковка, и на кварталы обывателей, ныне центральный район. Членение территории на кварталы укрупнено в сравнении с предыдущими решениями. Сеть улиц прямоугольная и планировочно увязана с лучевой композицией. Пространство города предлагается обогатить ансамблем площадей: круглая площадь, являющаяся композиционным центром, связана визуально и функционально: а) с площадью, предусмотренной на въезде в город с Санкт-Петербургского тракта; б) с площадью, предусмотренной за р. Лососинкой перед приходской церковью заводских служащих; в) с площадью перед существовавшей соборной церковью. В проекте указывается характер застройки в наиболее важных местах, что, несомненно, направлено на повышение эстетического уровня городской среды. Так, каменные корпуса на круглой площади предусмотрены «по высочайшему указу к перестройке для жительства генерал-губернатора, губернатора, виц-губернатора и коменданта». На «въезжей площади» предложены губернский замок, рабочий дом и почтмейстерский дом. Перед соборной церковью – «место, назначенное по высочайшему именному указу к построению дома епископа олонецкого и для училища и консистории». Площадь приходской церкви окружена домами для присутственных мест. На улицах с видом на перспективу указаны линии застройки обывательскими домами «на арках с лавками в нижнем этаже».

При реализации генплана активно использовалась существующая застройка. Сооружения бывшего медеплавильного завода в устье р. Ло-сосинки использовал под «косную и стальную» фабрику граф Гарш. В сохранившихся зданиях «французских фабрик», расположенных выше по течению, размещались казармы для строителей Александровского завода. Для реконструкции и строительства новой застройки широко использовались ссуды: «Новый план губернского города Петрозаводска представить в Комиссию о строении столичных и других городов. А впрочем, приемля за благо представление ваше об употреблении тамошних казенных домов с перестройкою для генерал-губернатора и вицегубернатора, позволяем из суммы, на публичные строения в Олонецкой губернии определенной, отчисляя деньги, сколько употреблено было на построение сих домов, обратить оные на ссуду городовым обывателям, кои пожелают выстроить по плану городскому каменные домы… Из деревянных заводских домов те, кои признаны будут неудобными к помещению мастеровых, поелику они живут большею частию семействами, обратить в пользу приказа общественного призрения, а для мастеровых отвести особую часть или квартал по способности и, сделав планы домам их и сметы, нам представить…

Подлинный подписан собственною ее императорского величества рукою тако: Екатерина» [6; 6].

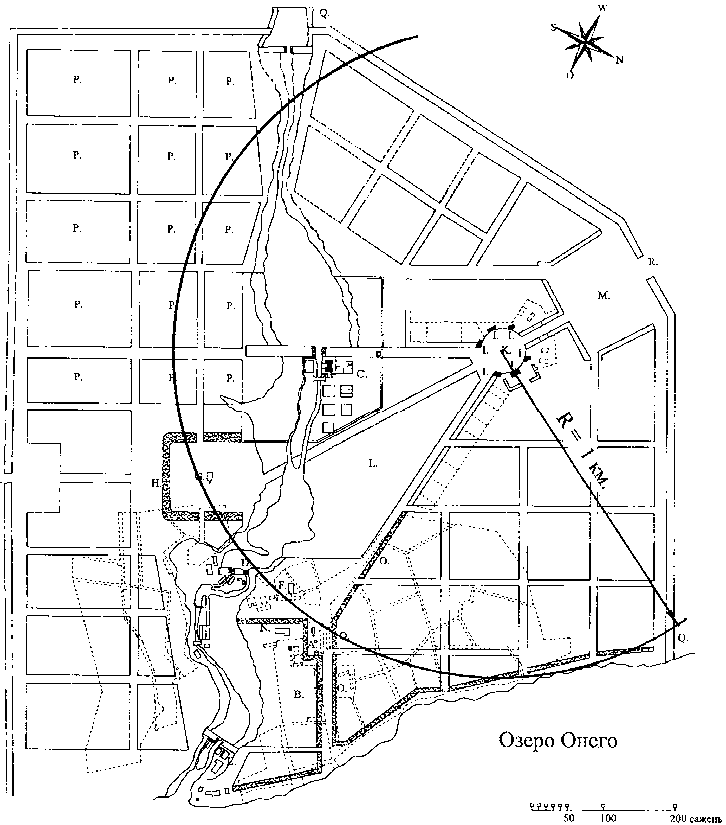

На плане Олонецкой губернии города Петрозаводска 1854 года (рис. 3) видно, что город по сравнению с предыдущим планом получает территориальное развитие в западно-северозападной его части. Улично-дорожная сеть прямоугольная в сочетании со сложившейся лучевой системой. Завод теперь находится на правом берегу р. Лососинки, так как русло реки изменилось при наводнении в 1801 году. На берегу озера Онего показаны причалы общественной пристани, частных пристаней и пристани явно промышленного значения. Место для приходской церкви заводских служащих располагается ближе к геометрическому центру Зарецкого района, а связь круглой площади с церковью убрана. Въездная площадь Санкт-Петербургского тракта усложнена, разделена на 2 зоны. В створе лучевой улицы, исходящей от круглой площади, предполагается поместить собор, который и в планировочном отношении, и по высотным отметкам рельефа занимает доминирующее относительно городской территории положение. На плане указаны наиболее значимые общественные здания, в том числе каменный гостиный двор. Застройка круглой площади окончательно сложилась: сформированы два полукруглых каменных казенных корпуса и два каменных казенных флигеля. Здания Александровского завода, в соответствии с технологией, объединены и образуют два двора – литейный и двор с ших-тарником.

Рис. 2. План г. Петрозаводска 1785 года

Строение в пунктирных линиях деревянное, покрытое темно-кармином каменное.

А. Старые деревянные соборные церкви. В. Березовая роща, посаженная Петром I. С. Пушечный литейный дом. D. В секвестре фабрика, на которой делалось белое листовое железо. Е. Медеплавильный завод.

Кварталы под каменные, деревянные казенные здания, публичные и обывательские строения:

F. Для соборной церкви. G. Для приходской церкви заводских служащих. Н. Присутственным местам. I. Шесть каменных корпусов.

K. Площадь перед домами генерал-губернатора, губернатора, виц-губернатора и коменданта. L. Низкое и неудобное под строение место под городское гульбище. М. Въезжая площадь, на которой будет строиться губернский замок, рабочий дом и почтмейстерский дом. N. Место для постройки дома олонецкого епископа, училища и консистории. О. Кварталы для обывательских домов на арках с лавками в нижнем этаже.

Р. Для постройки домов заводских мастеровых. Q. Вал к ограничению города. R. Въезд от Санкт-Петербурга. S. Въезд от Вытегры [7].

В современном центре Петрозаводска (в границах плана 1851 года) сохранились элементы регулярного плана XIX века: лучевая система, прямоугольная квартальная сеть улиц, объекты водного транспорта, принцип ансамбля площадей, наиболее представительная застройка тех лет. В настоящее время Петрозаводск территориально непомерно вырос и план города 1854 года является частью центрального и Зарецко-Голиковского районов. При восстановлении города после Гражданской и Великой Отечественной войн планировочное решение было сохранено. Застройка района включает уцелевшие здания, она сформирована с учетом масштаба и административного статуса города. Для цен- трального района характерно единство решения застройки. К сожалению, в последние годы появились опасные тенденции ввода крупных современных объектов, разрушающих целостность сложившейся среды. Кроме того, происходит распродажа Онежского тракторного (бывшего Александровского) завода, который находится в центральной зоне города и является историческим наследием.

Таким образом, планировка, которая до XX века решалась как «образцовый план» города, и застройка центрального района, выросшая на этой основе и представляющая цельное решение, являются историческим наследием, которое подлежит сохранению.

Рис. 3. Образцовый план г. Петрозаводска 1851 года

Существующие строения:

А. Кафедральная каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Б. Деревянная церковь Святых Апостолов Петра и Павла.

Д. Каменный казенный корпус, занимаемый гражданским губернатором. Е. Каменный казенный корпус. Ж. Два каменных казенных флигеля.

-

З. Каменный гостиный двор. И. Каменный двор Олонецкой семинарии. К. Александровский пушечный завод. Ц. Казенный каменный винный магазин. N. Общественная пристань. Предполагаемые строения: k. Каменный дом для управления библиотекой. I. Каменная годптвахта [7].

Список литературы Формирование плана Петрозаводска на ранних этапах его развития

- Национальный архив Республики Карелия (далее НА РК). Ф. 445. Оп. 1. Д. 53.

- НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 262.

- ПЗРИ. Т. ХХ. 1830.

- НАРК. Ф. 63. Оп. 3. Д. 11/92.

- НАРК. Ф. 63. Оп. 3. Д. 28/238.

- НАРК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 3/46.

- НАРК. Ф. 754. Оп. 2. Д. 38.