Формирование понятий через интеграцию изучаемого и известного

Автор: Енисеев М.К.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Вопросы теории и практики интеграции образования

Статья в выпуске: 1 (9), 1998 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135202

IDR: 147135202

Текст статьи Формирование понятий через интеграцию изучаемого и известного

пертиза и внедрение новых учебных программ и образовательных технологий; разработка и внедрение нетрадиционных форм контроля; анализ, оценка и проектирование образовательно-воспитательной среды.

-

5. Существенно повысить требования к уровню профессионально-психологической компетентности психологов, работающих в образовательных учреждениях республики.

-

6. Улучшить качество профессиональной подготовки практических психологов для образовательных учреждений республики, обратив особое внимание на формирование не только глубоких теоретических знаний, но и психологического мышления, системы практических умений и навыков, а также гуманистического отношения к людям. В настоящее время Мордовский университет располагает необходимой базой для организации соответствующего факультета.

Таким образом, за пятилетний период существования секции психологического обеспечения учебного процесса ее членами была проделана большая организационная, научно-исследовательская, учебно-методическая и издательская работа. Впервые была проанализирована деятельность психологической службы в системе образовательных учреждений Мордовии и предложены ре комендации по ее совершенствованию; выполнено большое количество экспериментальных исследований, направленных на диагностику психологической компетентности студентов и учителей (охвачено около 1 000 респондентов); дан критический анализ системы психологической подготовки педагогов в университете; разработаны научно-методические основы ее улучшения. По результатам проведенной работы издано учебное пособие „Формирование психологического мышления учителя" (Саранск, 1994) и опубликовано около 20 научных статей.

Одна из перспективных задач секции — разработка целостной региональной концепции психологического обеспечения образовательных учреждений, охватывающей все этапы становления личности: дошкольный, младший школьный, подростковый, старший школьный и профессиональный. Она должна предусматривать теоретические, методические, практические и организационные аспекты функционирования психологической службы, а также вопросы профессиональной подготовки и повышения квалификации соответствующих специалистов. Другая задача секции заключается в поиске эффективных организационно-правовых форм ее работы.

М. К. ЕНИСЕЕВ, зав. кафедрой педагогики Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева, академик АПСН, профессор

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ ИЗУЧАЕМОГО И ИЗВЕСТНОГО

Интеграция знаний прочно вошла в процесс обучения. Широко изучается и исследуется эта проблема в практике интеграции различных отраслей науки. Од-

нако в научных исследованиях еще не занимает достойного места начальный процесс интеграции знаний, нс раскрыта его природосообразная основа, а также механизм усвоения знаний и формирования научных понятий на основе их интеграции. Углубление, расширение и уточнение понятий, основанные на вертикальной и горизонтальной интеграции знаний, требуют разработки последовательных действий обучающихся и учителей-предметников по управлению процессом интеграции изучаемого и известного ученикам учебного материала.

Напомним высказывание И. П. Павлова о том, что восприятие — это то, что получается в мозге, когда его раздражение оказывается связанным с другими раздражениями и со следами прежних. Следовательно, уже начальная ступень усвоения знаний — их восприятие — основана на процессе интеграции, взаимной связи, ведущей к слиянию знаний воедино. Интегрированные знания в отличие от просто связанных между собой характеризуются целостностью, системностью, стройностью. Стройная система знаний составляет сформированное научное понятие. Но путь к такому понятию часто идет через смешение его с другими. Например, с какими только частями речи не смешивают ученики наречия — с предлогами, деепричастиями, местоимениями, именами существительными. Нередки смешения членов предложения.

Смешение понятий проявляет себя во всех областях науки. В процессе изучения истории ученики смешивают раба с крепостным крестьянином, наемным рабочим. На уроках истории средних веков школьники не могут отличить феодалов от других представителей состоятельных сословий — не считают феодалами короля, султана, раджу, полагая, что они „стоят выше феодалов, у них земли больше, чем у феодалов11 В беседе с учениками выясняется, что ими понят существенный признак, характеризующий феодала, — владение землей, но не усвоен весь предел его изменения от меньшего к большему количеству и наоборот. Следовательно, интегрирующая идея, заключающаяся во владении землей, учеником усвоена, а диапазон изменения содержания этой идеи не охвачен.

Другое характерное смешение понятий объясняется тем, что интегрирующая идея не выражает существенного признака понятия. Так, если интегрирующая идея основана на учете богатства, то ученики смешивают феодала с ростовщиком, менялой, мэром и др. Смешиваются также различные поборы феодалов с оброком, барщиной, их разновидности в странах Европы и Азии. Такие и другие смешения (контаминации) понятий особенно часто проявляются в конце учебного года, что говорит об отсутствии системы в усвоенных знаниях или понятиях учеников. Нет дифференциации понятий, основанной на их тесной или глубокой интеграции.

В целях обеспечения усвоения понятий мы использовали различные приемы связи изучаемого учебного материала с уже известным школьникам: сопоставление, противопоставление, перемежающее противопоставление, сравнение, рядоположенное изложение и др., выявляли их эффективность при изучении различного по содержанию материала. Так, если ученики смешивают понятия, зная их существенные признаки, то часто причиной является недостаточное усвоение диапазона изменения содержания последних. В результате интеграции знаний о короле, виконте, бароне, герцоге, рыцаре на основе интегрирующей идеи о владении землей ученики без сомнений относили короля и рыцарей к феодалам, так как достаточно ярко представляли полный диапазон изменения содержания интегрирующей идеи от большего количества к меньшему и наоборот. В данном случае диапазон изменения содержания интегрирующей идеи основан на таком же изменении существенных признаков соотносимых понятий. При этом выражается известная закономерность увеличения количества земли, находящейся во владении, от рыцаря (меньшее количество) до короля (большее количество).

Неверное отнесение учениками к феодалам представителей других сословий также можно устранить или предупредить интеграцией изучаемых понятий на основе интегрирующей идеи, раскрывая при этом существенные признаки тех и других. Для предупреждения смешения понятий нужна глубокая и тесная их интеграция.

Нельзя не учитывать и отношения методистов к явлению смешения понятий. Одни из них говорят, что смешение изучаемых понятий вполне закономерно, что устранять его следует по мере проявления. Другие, наоборот, смешение изучаемых понятий рассматривают как результат неверной методики обучения. Первых следовало бы считать пассивными, так как они мирятся со смешением понятий, а вторых — активными, так как они ищут правильную методику обучения, предупреждающую смешение понятий. Мы в своих исследованиях убедились в том, что нельзя соглашаться во всех случаях смешения с первыми. Вторых же нужно всячески поддерживать, так как они в своих методиках настойчиво ищут пути и способы предупреждения смешения изучаемых понятий. Но следует сказать, что при изучении сложных понятий с большим содержанием (т. е. с большим количеством существенных признаков) предупредить смешение понятий бывает трудно. Есть понятия, содержание которых нереально раскрыть на ряде уроков, и на каждом из них смешение изучаемого понятия возможно. Всегда надо поощрять такое обучение, которое исключает смешение изучаемых понятий. Усвоение понятий в конечном счете есть усвоение знаний.

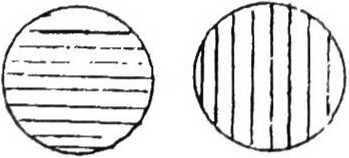

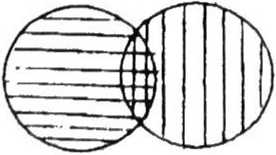

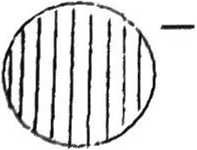

Мы попытались выработать определенные рекомендации по управлению интеграцией знаний в целях решения различных учебно-познавательных задач: расширения, углубления и уточнения знаний, формирования научных понятий, обеспечения усвоения процесса закономерного развития явления, подведения учащихся к выводам и обобщениям, содержащим новые знания в ранее усвоенных. Алгоритмические предписания по подведению учащихся к выводам и обобщениям на основе известного им обеспечивают более эффективное усвоение знаний, формируют умение добывать знания. В выводах и обобщениях учащихся больше обобщающих предложений, содержащих новые знания на основе усвоенных. Такие алгоритмические предписания определяют последовательность умственных операций, совершаемых учеником, и последовательность хода излагаемой мысли учителя, подводящей учеников к обобщениям и выводам. Основные ступени этих операций мы попытались выразить в нижеприведенной схеме-рисунке.

1-я ступень — сопоставление новых знаний с известными ученику (представление новых знаний усвоенным)

2-я ступень — взаимопроникновение знаний: новых в известные, известных в новые. Ступень преддифференциации знаний

3-я ступень — взаимопроникновение знаний с воспроизводством новых знаний в выводах и обобщениях. Дифференциация знаний

Условные обозначения:

— новые знания

усвоенные знания

(известное)

— интегрированные знания

— производное — новое знание

В определенном сопоставлении мож- усвоения знаний в виде схемы-табли-но представить процессы интеграции и цы:

Ступень интеграции знаний

-

1. Сопоставление знаний — представление новых знаний усвоенным

-

2. Связь знаний: взаимопроникновение новых в известные, известных в новые

-

3. Интеграция и дифференциация

усвоения знаний

-

1. Приобретение знаний (восприятие)

-

2. Рассуждения, рефлексия

-

3. Выводы и обобщения. Умозаключения

-

4. Формирование системы знаний

-

5. Образование органического единства системы знаний (структурный баланс знаний - внутреннее соответствие знаний - синхронизированное знание системы)

Конечно, возможно разделение каждой приведенной тут ступени на более мелкие. В третьей ступени выводы и обобщения могут содержать как новые знания, уже известные науке, так и еще неизвестные ей. Третья ступень постоянно „преследует" думающего человека, возможно даже во сне. Вывод может быть сделан не сразу с приобретением новых знаний, а через день, неделю, месяц, годы, по мере „утеснения*1 и углубления процесса интеграции знаний.

Часто в рассуждениях неправомерно узко представляют процесс интеграции знаний, допуская взаимосвязь знаний только из различных областей. Мы считаем, что интеграция знаний не только возможна, но и необходима в одной области или отрасли науки, т. е. в процессе опоры на ранее усвоенное в той же области. Это природосообразный, естественно-научный путь познания действительных явлений жизни и науки, так как познание возможно только на основе познанного, известного. Процесс интеграции известного и изучаемого в обучении — это начальная ступень познания, отправная точка всего познавательного процесса. Ко всему сказанному следует добавить, что интеграция изучаемого и известного школьникам выступает как неисчерпаемый источник их познавательного интереса и познавательной активности.