Формирование правовой культуры в системе профессиональной подготовки студентов

Автор: Аксенова Г.И., Цыганова Т.И.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Образование и культура

Статья в выпуске: 2 (43), 2006 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме формирования правовой культуры у студентов неюридического вуза. Определена роль правовой культуры в системе профессиональной подготовки. Выявлен ряд проблем в процессе ее практического формирования у студентов, а также намечены основные пути их решения

Короткий адрес: https://sciup.org/147136147

IDR: 147136147

Текст краткого сообщения Формирование правовой культуры в системе профессиональной подготовки студентов

Подводя итоги, скажем, что, во-первых, не следует превращать какую-либо теоретическую концепцию в модель практического поведения, не нужно приравнивать эстетику к поэтике. Во-вторых, метафоризация процесса образования становится настолько очевидной, что было бы нелепым отрицать новые веяния, размывающие сложившиеся структуры, но дающие возможность успешного развития гуманитарных наук. В-третьих, приходится признать, что современный студент информированнее того студента, каким был когда-то его преподаватель, поэтому его трудно чем-то удивить, скорее его нужно научить тому, как правильно распорядиться полученной информацией, погрузив в континуум текста. В-четвертых, нужно ужиться с мыслью о символичности бытия вокруг индивида и внутри него. В-пятых, назрела насущная необходимость в пересмотре кадров, служащих на благо высшей школы. XXI в. нужен не исполнитель, не диктатор, не массовик-затейник, а вдумчивый профессионал, открытый для диалога и способный осознать свою неправоту.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

1 Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. Минск, 1998. С. 24.

-

" Эко У. Поэтики Джойса / У. Эко ; пер. с итал.

-

А. Коваля. СПб., 2003. С. 311. '

Поступила 08.12.05.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Г. И. Аксенова, начальник кафедры обгцей психологии Академии ФСИН России, профессор,

Т И. Цыганова, преподаватель кафедры логопедии и медицинских основ дефектологии МГПИ им. М. Е. Евсевъева

Статья посвящена проблеме формирования правовой культуры у студентов неюридического вуза. Определена роль правовой культуры в системе профессиональной подготовки. Выявлен ряд проблем в процессе ее практического формирования у студентов, а также намечены основные пути их решения.

Вопрос о правовой культуре личности студента приобретает сегодня не только академическое, но и практическое значение. Правовая культура в практическом аспекте необходима будущему специалисту для того, чтобы он хорошо знал свои права и обязанности, юридически грамотно решал задачи профессионального поведения. Правовое обучение, формирование правовой культуры студентов, будущих специалистов, перерастает в важную государственную задачу.

В профессиональной подготовке студентов становится все более очевидным, что расширение сферы деятельности будущих специалистов требует адекватного изменения образовательного процесса, с тем чтобы каждый выпускник неюридического вуза имел необходимые правовые знания и элементы правовой культуры, в первую очередь те из них, которые способствовали бы эффективной коммуникации специалиста с различными публичными институтами, и в первую очередь с государством. Параллельно с этим необходимо проведение специального обучения, направленного на формирование ценностных установок в отношении права как феномена, что будет способствовать дальнейшему совершенствованию профессиональной деятельности специалиста.

Новые организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, законодательная основа их взаимоотношений, от-

ЖГ- И. Аксенова, Т. И. Цыганова, 2006

ношения собственности, порядок рассмотрения споров и претензий, защита прав потребителей — все эти вопросы сегодняшнего дня требуют качественно нового уровня правовой культуры студентов. Однако традиционная методика преподавания права не позволяет в полной мере обеспечить решение задачи по формированию высокого уровня правовой культуры выпускников вузов.

Анализ теории и практики высшего профессионального образования приводит к выводу, что в настоящее время все острее обнаруживаются противоречия между:

— возрастающим объемом правовых знаний, необходимых будущим специалистам для эффективной деятельности в различных сферах социально-экономической жизни, и реальной правовой подготовкой выпускников, призванных осуществлять эту деятельность;

— инновационными процессами в общественной жизни и неподготовленностью вузов к развитию у студентов важнейшего компонента правовой культуры — правосознания;

— демократическим законодательством и низким уровнем правосознания;

— потребностью общества в правовой подготовке каждой личности к жизнедеятельности в новых условиях хозяйствования и соответственно в новой системе деловых и межличностных отношений и отсутствием в системе высшего профессионального образования целенаправленной работы по формированию правовой культуры студентов;

— объективно существующей потребностью в формировании у студентов правовой культуры и недостаточным осознанием этой потребности на всех уровнях системы образования.

Очевидно, что возникла объективная необходимость внесения существенных коррективов в систему высшего профессионального образования. Традиционная система подготовки специалистов, обладая значительной инерционностью, оказалась неадекватной формирующимся в стране экономическим отношениям, требующим значительно большего динамизма и гибкости. Очень часто выпускники вузов не обладают достаточным уровнем правового мышления, правовые знания носят сугубо теоретизированный характер, оторванный от реальной действительности. Это приводит к инертности мышления выпускников, затрудняет моделирование ими нестандартных способов профессиональной деятельности.

Исследование сложившейся на сегодняшний день практики в системе высшего профессионального неюридического образования позволяет сделать вывод, что вопросы сформированности правовой культуры студентов неюридических специальностей недостаточно разработаны.

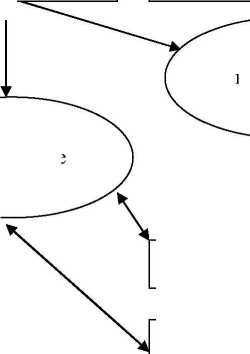

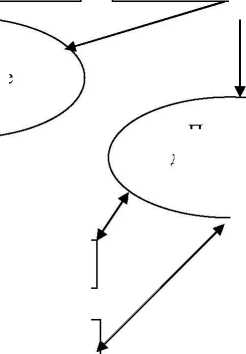

Для восполнения пробелов в этой сфере нами разработана модель формирования правовой культуры студента (рисунок). Основными компонентами модели являются цель, сущность, структура, взаимозависимость компонентов: когнитивного, мотивационно-ценностного и регулятивно-деятельностного.

Модель представляет собой описательный аналог процесса формирования правовой культуры студентов и отображает формализованные и аналитические конструкции ее важнейших составляющих, носит прогностический характер. Все ее компоненты существуют во взаимосвязи и единстве. Степень их взаимосвязи возрастает по мере развития личности и ее восхождения по ступеням системы профессионального образования. Каждый из компонентов модели, имея свои функцию, специфическое содержание и методические особенности, призван решать определенную часть общей педагогической задачи формирования правовой культуры студентов. Системообразующим фактором ее формирования, по нашему мнению, выступает правовая деятельность.

Предлагаемая нами модель охватывает весь рассматриваемый процесс: от приобретения правовых знаний, умений,

Правовая культура студента

Когнитивный

компонент

Мотивационноценностный компонент

Регулятивно-деятельностный компонент

Правовые знания, правовые взгляды, правовое сознание

Правовой мотив, правовая установка, правовое поведение

Правовые навыки, умения, опыт

Показатели Необходимый минимум правовых знаний; развитое правосознание; ориентирование в специальной литературе; умение пользоваться

справочными правовыми системами

Показатели Социальная ответственность за результаты и последствия своей деятельности; гуманизм по отношению к окружающим; потребности в самосовершенствовании, стремлении к самореализации в правовой деятельности; отношение к закону как к ценности; адекватная позитивная самооценка; сформированность нравственных качеств, определяющих общую культуру личности и ее способность

Показатели Самостоятельность, готовность к принятию решений; умение аргументировать, отстаивать свои законные права и свободы; инициатива, предприимчивость; готовность к правовой деятельности; социально-правовая активность, правомерное поведение

к жизнедеятельности

Критерии Степень правовой информированности и правосознания

Критерии

Степень сформированности отношения к праву как к ценности

Критерии Степень сформированности правовых навыков и умений правомерного поведения; уровень социально-правовой активности

Правовое мышление

Правовое образование

Правовое воспитание

Убеждения

Правовая деятельность

Структурно-функциональная модель формирования правовой культуры студента навыков, развития ценностно-правовой направленности личности, правовых взглядов, представлений, мотивов, правовых установок, ценностных ориентаций, отношения к закону как к ценности до проявления правовой культуры в правомерном поведении и социально-правовой активности личности.

Процесс формирования правовой культуры студентов мы рассматриваем как целостную систему во взаимосвязи следующих блоков:

-

— социальные и психолого-педагогические условия, реализация которых будет способствовать эффективному формированию правовой культуры;

-

— непрерывное правовое образование в учебно-воспитательном процессе;

-

— правовое воспитание во взаимосвязи с другими направлениями единого воспитательного процесса;

-

— включение студентов в реальную правовую деятельность.

Правовая культура не может иметь конкретного значения и определенности без понятия «уровень». Уровень правовой культуры — это качественно-количественная характеристика, включающая в себя сведения не только об объеме, масштабах правового «багажа», пределах овладения арсеналом правовой культуры, о количестве освоенных (или неосвоенных) ее элементов или видов соответствующих культурных ценностей. Это еще и информация о ее содержании, характере духовных ценностей (или «антиценностей»), о социальной направленности правовых идеалов, представлений, принятых личностью норм. Это культура правового мышления, культура правовых чувств, культура правового поведения.

В свою очередь, всякий «уровень» представляется как соотношение фактически достигнутого результата и соответствующей нормы. Уровень сформи-рованности правовой культуры студентов может конкретизироваться в 3-балльной системе оценок уровней сформирован-ности когнитивного, мотивационно-цен ностного и регулятивно-деятельностного компонентов и характеризоваться как «высокий», «средний», «низкий».

Предлагаемая модель, на наш взгляд, не только отражает уровни развития правовой культуры, но и формирует основные стратегические задачи для вузов, целенаправленно реализующих правовую социализацию молодежи.

Рассмотрев процесс формирования правовой культуры студентов, мы пришли к следующим выводам:

-

— это сложный, непрерывный, достаточно противоречивый процесс, представляющий собой совокупность учебно-воспитательных, организационных, кадровых, социально-экономических мероприятий и форм взаимодействия обучающих и обучаемых. Динамика накопления опыта в этой области на каждом этапе формирования правовой культуры имеет свои особенности, обусловленные уровнем правового развития студента, конкретными целями и соответствующими профессиональными средствами правового влияния;

-

— он включает в себя формирование когнитивного, мотивационно-ценностного и регулятивно-деятельностного компонентов, обеспечивающих социальноправовую направленность личности и повышающих ее жизнеспособность;

-

— структурные элементы данного процесса находятся в активной взаимосвязи и взаимодействии, что обеспечивает усвоение личностью накопленного в обществе правового опыта, формирование ценностных ориентаций, воспитание характерологических качеств личности, по которым можно определить уровень ее культурного развития;

-

— он осуществляется за счет обеспечения единства правового обучения, правового воспитания и правовой деятельности, которые реализуются в культуре правового поведения;

-

— этот процесс является составной частью целостного учебно-воспитательного процесса вуза.

Поступила 18.05.06.