Формирование профессиональной культуры речи иностранных курсантов

Автор: Рукавицына О.Н.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 9 (51), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье освещены вопросы, связанные с феноменом культуры речи иностранных курсантов. В качестве ее основного компонента рассмотрена нормативность, определены виды норм, намечены пути их формирования.

Культура речи, иностранные курсанты, языковые нормы, нормативность речи, языковая коммуникация

Короткий адрес: https://sciup.org/140274924

IDR: 140274924 | УДК: 372.881.111.11

Текст научной статьи Формирование профессиональной культуры речи иностранных курсантов

Культура речи – это необходимый компонент языкового общения (речевой коммуникации), это соответствие речи определенным образцам, принятым в данном языковом сообществе.

Культурная речь должна быть четкой, ясной, понятной, целенаправленной, логичной, грамотной, правильной, выразительной.

Формирование культуры речи иностранных курсантов – одна из важнейших задач всего процесса обучения языку, позволяющая вооружить их литературными, правильными, приемлемыми в профессиональном общении средствами языковой коммуникации. В Военном учебно-научном центре ВМФ курсанты обучаются в условиях языковой среды изучаемого языка. В свободном общении с населением они воспринимают не только образцовую речь, но и речь, насыщенную разговорно-просторечными элементами, неуместными в профессиональной речи военнослужащего. Представление о нормах культуры речи для иностранных курсантов – это своего рода «фильтр», позволяющий унаследовать только приемлемые в профессиональной речи варианты речевого поведения, отсечь ненормативные способы выражения в процессе общения.

Уровень владения устным общением у будущих иностранных специалистов в области профессиональной коммуникации недостаточно высок, он не может обеспечить готовность курсантов к активному взаимодействию в профессиональной иноязычной среде [3, c. 254].

Основные требования к профессиональному общению военнослужащих регламентируются воинским Уставом (статьи 67-74 УВС ВС РФ) в главе «О воинской вежливости и поведении военнослужащих», они подвергнуты подробному анализу и комментариям специалистами на Интернет-сайтах и в журнале Министерства обороны «Ориентир» (Ч. Далецкий, Н. Дьяченко, В. Кириллов, А. Колосов, К. Паневин, Д. Самосват, В. Селезцова, Е. Тарасова, В. Фирсенков и др.). В этих статьях в основном перечислены требования личностного характера: воспитанность, вежливость, сдержанность, терпимость, уважение к собеседнику, и менее определяются собственно речевые (языковые, лингвистические) параметры: четкость, ясность, нормативность, выразительность самой речи. Остановимся именно на этих характеристиках речи, в значительной мере способствующих успешности профессионального речевого акта.

Парадокс обучения иностранному языку заключается в том, что цель обучения второму языку – формирование коммуникативной компетенции, а сам второй язык – средство и механизм ее формирования [2, с. 62], то есть язык – и цель, и средство одновременно. В процессе обучения можно опереться на навык владения родным языком в одноязычной иностранной аудитории, но чаще всего аудитория разноязычная и опора на родной язык практически исключается, хотя соблюдение принципа учета особенностей родного языка, его артикуляционной базы, грамматической структуры – остается.

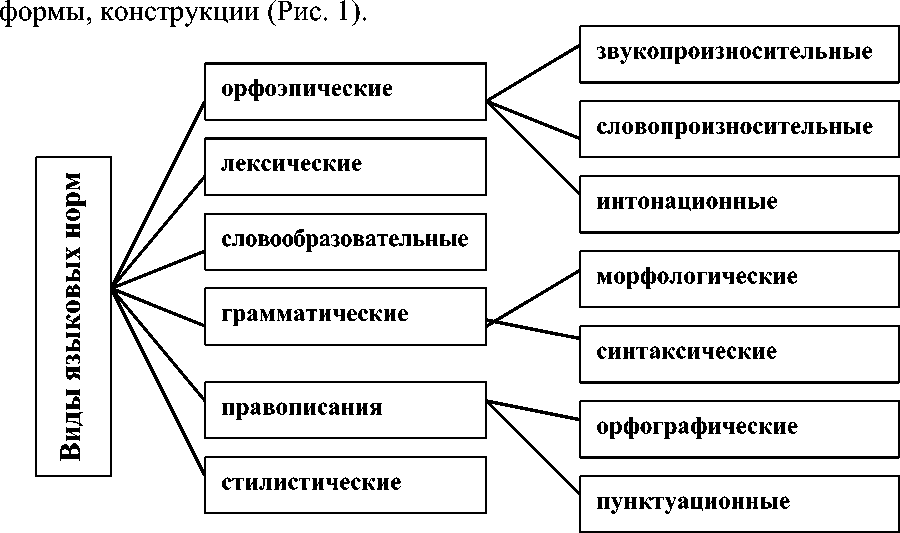

Основной признак культуры речи – ее нормативность, соответствие принятым литературным нормам. Норма – единственно возможный или предпочтительный вариант правильного, образцового употребления слова,

Рис. 1. Виды языковых норм

Мыслится, что в результате изучения курса русского языка, усвоения литературных норм иностранный курсант будет внимательнее относиться к своей речи и речи окружающих, научится слышать ее, замечать ошибки и недочеты, контролировать собственную речь и сознательно ее исправлять и совершенствовать, поскольку этот процесс не может быть ограничен только аудиторными занятиями.

Анализируя речь иностранных курсантов, преподаватели обнаруживают нарушение ритмического строя языка, бедность интонации, неумение дифференцировать сходные звуки, нечеткость дикции, нарушение речевого дыхания, неумение говорить на русском языке громко и выразительно. Нарушения фонетической стороны речи приводят и к нарушениям смысловой ее стороны, отвлекают от содержания высказывания.

Речь военнослужащего должна быть четкой, ясной, благозвучной, хорошо воспринимаемой на слух, то есть должны быть сформированы компоненты внешней культуры речи. При обучении иностранных курсантов этот параметр культуры речи особенно важен, так как усвоение правильного, четкого произношения русских звуков способствует развитию речевого слуха, без которого, в свою очередь, невозможно ни восприятие речи на слух, ни правильная, четкая артикуляция иноязычного звука, слога, слова, фразы, то есть правильный, внятный посыл речи на изучаемом языке собеседнику [3].

Артикуляционная база русского языка достаточно проста, но, во-первых, может сильно отличаться от артикуляционной базы родного языка и, во-вторых, имеет свои сложности. Самая большая сложность русской звукопроизносительной системы для иностранных курсантов - парность русских согласных по твердости/мягкости. Артикуляционные особенности палатализации русских согласных - камень преткновения для иностранцев, даже для славян, не говоря уже о носителях неродственных языков, языков иных семей, например вьетнамского, китайского, корейского и др. В русском же языке эта парность несет семантическую нагрузку, выполняет смыслоразличительную функцию (мал - мял, мол - мёл - моль и под.), и потому должна быть усвоена обучающимися. Путь к усвоению -тщательный анализ артикуляции палатализованных и непалатализованных парных согласных, ее осознание обучающимися, постановка произношения и тренировка с помощью системы упражнений.

Большие трудности возникают в процессе обучения вследствие несовпадения системы согласных звуков, отсутствия некоторых звуков в родном языке. Так, во вьетнамском языке отсутствуют звуки Щ, Ж, Ц, в результате чего возникает произношение сесть вместо шесть , ису вместо ищу, зурнал вместо журнал, сентр вместо центр, конес вместо конец , что затрудняет понимание речи и вызывает нарушения в акте коммуникации [1]. Также во вьетнамском языке нет динамического, силового ударения, следовательно, может возникнуть ситуация неразличения слов и отдельных форм ( мука и мука , берега и берега ), поскольку в русском языке ударение выполняет функцию различения смысла разных слов и форм одного слова.

Культура речи требует соблюдения ряда орфоэпических норм, связанных со звуковой системой русского языка. В частности, много затруднений вызывает парность русских согласных по глухости/звонкости и оглушение звонких согласных в слабой позиции, что вызывает появление большого количества омофонов в устной речи ( рос – роз; пруд – прут; в[ф]торник и др.), а также затрудняет процесс чтения.

При формировании звукопроизносительных норм апеллирование только к подражательным способностям обучающихся оказывается недостаточным, должен быть включён артикуляционный анализ всех звуков русской фонетической системы.

Наш опыт подсказывает выбор нескольких компонентов сложившейся в практике обучения фонетике технологии.

Во-первых, введение каждого звука должно начинаться с чёткого и грамотного анатомо-физиологического, артикуляционного анализа. На занятиях должна всегда присутствовать схема речевого аппарата. Обучение фонетике необходимо начать с изучения этой схемы и экспериментального исследования собственного речевого аппарата каждым обучающимся, с выяснения функции активных и пассивных речевых органов.

Начать введение русских звуков рациональнее всего с системы гласных фонем, во-первых, потому, что при их введении возможна аппроксимация (приближение к фонетической системе гласных родного языка), во-вторых, потому, что гласных в русской фонетической системе всего 6, их артикуляцию легко исследовать, проследив за движением языка и участием губ. Правда, надо отметить, что аппроксимация приводит к сохранению устойчивого акцента как следствия наложения артикуляционной базы родного языка, вызывающего интерференцию. При желании выработать «чистое», лишенное акцента произношение, от аппроксимации придется отказаться.

Во-вторых, целесообразным, на наш взгляд, следует признать введение артикуляционной гимнастики, упражнений по формированию голоса, дикции, а также тренировка правильности речевого дыхания. Артикуляционная гимнастика позволит легче найти обучающимся место и способ образования русских согласных звуков, сравнить их артикуляцию со звуками родного языка. Упражнения по формированию техники речи должны проводиться не только на первых занятиях, а на протяжении всего учебного процесса в виде артикуляционной зарядки в начале каждого занятия.

Речь военного должна быть выразительной, а выразительности способствует владение интонационным рисунком русской речи. Фонетистами, специалистами по обучению интонированию русской фразы,

(Е. А. Брызгунова, Ю. Г. Лебедева, И. Л. Муханов и др.), выделены семь основных интонационных конструкций (ИК) русской речи, они описаны, представлены в виде схем, рисунков.

С интересом воспринимаются обучающимися бытовые диалоги с разнообразными интонационными конструкциями. Например:

- Ты любишь сирень? (ИК-3)

- Очень! (ИК-5) А ты её любишь? (ИК-4)

-

- Люблю ли я сирень? (ИК-4) Не знаю (ИК-1). Думаю (ИК-2), что я больше люблю розы (ИК-1).

-

- Смотри (ИК-2). Какая сирень! (ИК-5)

-

- Какая красивая! (ИК-6) - Вот то-то же! (ИК-5)

Ознакомление с интонационным оформлением русской фразы особенно важно для иностранных курсантов, поскольку тесно связано с формами военного речевого этикета [4].

Речевой этикет - это условные, утратившие значение речевые обороты, выполняющие особые функции в процессе языковой коммуникации. Это могут быть: а) формы привлечения внимания ( Послушайте! Простите, пожалуйста! Скажите, пожалуйста! ), б) приветствия (при встрече: Здравствуй(те)! , Привет! Приветствую вас! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!; пришедшего в гости: Добро пожаловать! Милости прошу! С приездом! Сколько лет, сколько зим!; работающего: Бог в помощь!; дорогого гостя: Хлеб да соль!) ; в) прощания (До свидания! Прощай(те)! До завтра! До скорой встречи! Всего доброго! Всего хорошего! Пока! ), г) благодарности ( Спасибо! Большое спасибо! Благодарю! Весьма благодарен! Как я вам благодарен! ); д) просьбы ( Пожалуйста! Будьте добры! Будьте любезны! Прошу вас! ), е) извинения ( Простите! Извините! Прошу прощения! Виноват! ).

Военный речевой этикет имеет свои особенности. Для него характерны формы приказа, команды. Русский язык для этих целей выработал формы повелительного наклонения глагола ( Отдыхайте! Собирайтесь!

Встаём! ), воспринимаемые скорее как совет, пожелание, предложение, призыв к действию. Военный этикет выбирает более жесткие формы, выражающие приказ, требование - это формы инфинитива в значении повелительного наклонения ( Встать! ), слова категории состояния ( Смирно! Вольно! ) или краткие формы имени прилагательного ( Свободен !).

Так же из форм согласия, выработанных практикой общения ( Хорошо! Ладно! Сделаю! Будет сделано! Попробую! ), военный этикет предпочитает краткие, выразительные формы ( Есть! Так точно! ), произносимые с точной, твердой, резкой интонацией. Официальная форма военного приветствия ( Здравия желаю! ), благодарности ( Служу Отчизне, Родине, народу! ), прощания ( Честь имею! ) и т.д.

Использование форм речевого этикета свидетельствует о воспитанности, тактичности, толерантности и грамотности носителя как родного, так и второго языка.

Здравствуйте!

- Здравствуйте! –

Поклонившись, мы друг другу сказали.

- Здравствуйте! –

Что особого тем мы друг другу сказали?

Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали, Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?

Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?

Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?

(В. Солоухин).

Мы рассмотрели только некоторые аспекты формирования культуры русской речи иностранных курсантов. Все они касаются внешней культуры речи, того, что воспринимается коммуникантами на слух, что настраивает их на продолжение беседы, располагает к собеседнику.

За пределами нашей статьи остается важнейший аспект культуры речи -ее внутреннее содержание, то, ради чего производится речевой акт. Но это тема особого разговора. Разговор о словообразовательных, лексических, грамматических, стилистических нормах требует особой тщательности, глубины и последовательности.

Список литературы Формирование профессиональной культуры речи иностранных курсантов

- Динь Вьет Кыонг. Проблема обучения вьетнамских студентов русскому произношению // Преподавание русского языка как иностранного в вузе: традиции, новации и перспективы: сб. науч. статей / сост. М.В. Беляков, Н. Д. Афанасьева. - М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 192-195.

- Игнатова И. Б., Рукавицына О. Н. Условия успешности формирования вторичной языковой личности (на примере обучения русскому языку курсантов из Вьетнама) // Образование и общество. Ноябрь-декабрь. 2015. № 6 (95). С. 61-65.

- Кондрашова О. А. Формирование и совершенствование профессиональной речевой компетентности иностранных военнослужащих // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). Пермь: Меркурий, 2015. С. 254-256.

- Формановская Н. И. Речевой этикет в нашем общении. М., Знание, 1987.