Формирование пучка ионов в современном поверхностно-ионизационном источнике масс-спектрометра МТИ-350Т для изотопного анализа урана и трансурановых элементов в твердой фазе

Автор: Галль Л.Н., Бердников А.С., Хасин Ю.И., Галль Николай Ростиславович

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Приборные исследования и методики

Статья в выпуске: 3 т.20, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена формированию ионных пучков в источнике ионов с поверхностной ионизацией. Для получения высоких аналитических параметров работы прибора необходимо, с одной стороны, обеспечить максимальное использования ионов пробы, образующихся на поверхности ленты-ионизатора, а с другой -сформировать ионный пучок, в максимальной степени удовлетворяющий аксептансу масс-анализатора. Показано, что сквозное компьютерное моделирование от области образования ионов до места их регистрации позволяет обеспечить требуемое согласование

Масс-спектрометрия, изотопы, поверхностная ионизация, эмиттанс, источник ионов

Короткий адрес: https://sciup.org/14264672

IDR: 14264672 | УДК: 543.422;

Текст научной статьи Формирование пучка ионов в современном поверхностно-ионизационном источнике масс-спектрометра МТИ-350Т для изотопного анализа урана и трансурановых элементов в твердой фазе

Истощение источников углеводородного топлива делает ядерную энергетику перспективным источником обеспечения энергией будущей экономики. Масс-спектрометрический анализ является наиболее достоверным методом определения изотопного состава ядерного топлива [1]. Поверхностная термоионизация, несмотря на ряд присущих ей недостатков, является важнейшим методом получения ионов для изотопного анализа в твердой фазе, особенно для систем с изотопными соотношениями, далекими от природных.

Целью настоящей работы является рассмотрение принципов формирования пучков ионов в источниках с поверхностной ионизацией (ПИ), ориентированных на использование в современных масс-спектрометрах.

УСТРОЙСТВО ПИ-ИСТОЧНИКА ИОНОВ.

ОПИСАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭМИТТАНСА

В современных приборах используются двух-или трехленточные источники, обеспечивающие высокую точность и воспроизводимость анализов [2]. Для обеспечения возможности работать не только с ураном, но и с высокоактивными трансурановыми элементами, ленты испарителя и ионизатора помещают в закрытый блок, который обеспечивает их точное позиционирование по отношению к ионно-оптическим элементам источника. Обычный размер лент 10×0.8×0.02 мм, ленты расположены на расстоянии 1 мм рабочими сторона- ми друг к другу и торцами к ионно-оптической системе

Со стороны ионно-оптической системы (ИОС) источника ионов блок лент всегда закрыт экраном, находящимся под потенциалом ионизатора. Отбор ионов, образовавшихся на ионизаторе, производится электрическим полем, создаваемым вытягивающим электродом, и проникающим через щель экрана. Электронно-оптические свойства блока ионизации являются определяющими в работе как источника ионов, так и масс-спектрометра в целом, и выбор, и оптимизация ионнооптической системы источника ионов целиком подчинены возможностям узла ионизации. Задача ионно-оптической системы — это, с одной стороны, максимальный отбор ионов, образовавшихся при ионизации, а с другой — формирование из этих ионов ионного пучка, эмиттанс (фазовый объем пучка) которого был бы в максимальной степени согласован с аксептансом (фазовым объемом) масс-анализатора, для совместной работы с которым этот источник предназначен [3].

Экран блока ионизации выполняет двоякую функцию: с одной стороны этот экран — деталь узла ионизации, он участвует в физических процессах формирования ионов и защищает другие узлы ионно-оптической системы от запыления высокоактивной пробой, а с другой и более важной стороны, этот экран является первым электродом ионно-оптической системы, во многом определяющей эмиттанс вытягиваемого пучка.

В качестве объекта моделирования использовался ионный источник масс-спектрометра МТИ-

350Т, разработанного для нужд российской атомной промышленности в 2008 г. [4]. По ширине область возникновения ионов ограничивается шириной ленты-ионизатора, по высоте она задавалась равной 4 и 1 мм. В первом случае предполагалось, что проба, нанесенная на ленту, существенно расплывается вдоль нее в процессе испарения, во втором случае этот эффект считался несущественным. Имеющиеся на сегодня экспериментальные данные и теоретические оценки носят противоречивый характер и, видимо, зависят от состава пробы и условий ее нанесения. Начальные углы вылета ионов разыгрывались в диапазоне от –90º до +90º, начальные энергии предполагались тепловыми и задавались в пределах 0.1–0.3 эВ. Ширина выходной щели источника составляла 0.2 мм.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУЧКА

Для проведения процедуры моделирования источника ионов в ИАП РАН разработан программный комплекс, включающий в себя программу SIMION 3D, версия 7.0, и специализированные интерфейсные модули GENIO и SIMDRAW. Модуль GENIO — это модуль генерации начальных параметров моделируемого ионного пучка, модуль SIMDRAW — модуль анализа параметров сформированного пучка и графического, и количественного представления результатов в терминах теории транспортировки (фазового пространства) в виде двумерных эмиттансов. Эти модули были разработаны ранее для моделирования ИОС газового источника ионов масс-спектрометра МТИ-350Г с ионизацией электронным ударом, и их эффективность экспериментально подтверждена параметрами, полученными на этом приборе. Комплекс разработанных программ решает проблему создания рабочей процедуры согласования источника ионов с ИОС анализатора статического магнитного масс-спектрометра, что является непременным условием получения предельно высоких параметров, и в первую очередь — чувствительности приборов. Особенность расчетов твердофазных систем состоит в том, что при моделировании источника ионов с двухленточным блоком ионизации асимметрия системы приводит к увеличению объема моделирования вдвое, требует соответственно большей оперативной памяти ЭВМ и увеличивает продолжительность процедуры расчета поля. Файл начальных условий, создаваемый модулем GENIO, позволял моделировать образование нескольких тысяч (как правило, пятишести тысяч) ионов на поверхности ленточки-ионизатора. В качестве начальных условий бралась область, описание которой содержится в предыдущем разделе настоящей статьи.

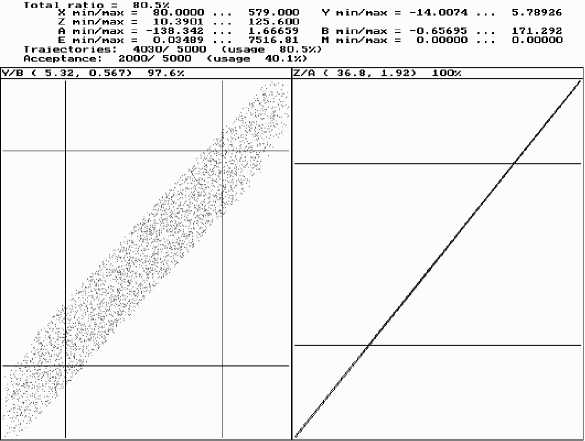

В Приложении на рис. П1–П3 приведены результаты моделирования, приведенные к плоскости входа в магнитное поле. При описанных выше условиях через выходную щель источника ионов проходит 80.5 % образовавшихся ионов, но лишь 40.1 % оказываются в пределах границ аксептанса анализатора, т. е. достигают приемника масс-спектрометра.

Результаты моделирования хорошо демонстрируют характерные особенности формирования ионного пучка в двухленточном блоке с поверхностной ионизацией, а именно существенную не-симметрию распределения интенсивности ионов

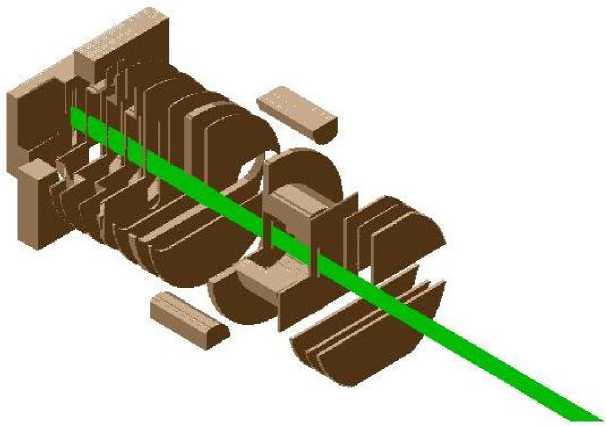

Рис. 1. Трехмерная модель ИОС источника ионов масс-спектрометра МТИ-350Т; часть электродов вырезана для наглядности

по угловой координате в горизонтальной плоскости. Моделирование показало сильную зависимость формируемого пучка от расстояния между лентами и увеличение коэффициента использования пробы (КИП) при сближении лент испарителя и ионизатора. Однако реализовать очень малые расстояния (меньше чем 0.8 мм) технически не представляется возможным, также как и уменьшить расстояние между торцами лент и экраном до 0.5 мм. Более применимым на практике может быть результат, полученный при моделировании, из которого следует, что КИП может быть повышен при подаче на ленту-испаритель небольшого тянущего напряжения по отношению к ионизатору. Это, конечно, усложняет блоки питания лент, но может быть весьма полезным при анализе сверхмалых проб

Следует заметить, что все ионы, "не вписавшиеся" в аксептанс масс-анализатора, должны быть отколлимированы до входа в него, ибо именно они определяют ухудшение изотопической чувствительности анализа в целом. Пространственная модель ионно-оптической системы источника ионов, формирующего эмиттанс ионного пучка, представленный на рис. П1–П3, изображена на рис. 1. На ней видно расположение коллимирующих диафрагм, ограничивающих эмит-танс ионного пучка.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

В работе [4] представлены экспериментальные данные, относящиеся к работе масс-спектрометра МТИ-350Т, оснащенного описанным здесь источником ионов. Рассчитанный нами КИП в ионно- оптической части прибора, составил ~40 %. В то же время величина КИП, измеренная экспериментально на ионах Cs+, составила (36 ±5) %. Использование цезия как элемента, испытывающего 100 % ионизацию на ленте-ионизаторе, позволяет измерять лишь ионно-оптическую часть КИП, игнорируя ту часть, которая определяется эффективностью поверхностной ионизации и зависит от потенциала ионизации атомов пробы и работы выхода эмиттера. С другой стороны, эффект "перепы-ления" с ленты на ленту полностью учитывается данными измерениями. Как видно, имеет место очень хорошее совпадение расчета и эксперимента, что даже удивительно с учетом достаточно грубого описания начальных условий ионообразо-вания на ленте, использованного в настоящем моделировании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Проведено моделирование процесса формирования ионного пучка в источнике с поверхностной ионизацией масс-спектрометра МТИ-350Т для изотопного анализа урана и трансуранов в твердой фазе. Показано, что современные методы моделирования позволяют с высокой точностью воспроизводить поведение ионов как в ионно-оптических системах фокусировки и транспортировки пучка, так и в области возникновения ионов на поверхности твердотельного эмиттера, а также обеспечивают хорошее согласование параметров пучка и аксептанса масс-анализатора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. П1. Диаграмма эмиттансов ионного пучка в вертикальной (Y/B) и горизонтальной (Z/A) плоскостях.

Расстояние между ленточками 0.8 мм. Прямыми линиями обозначен аксептанс масс-анализатора МТИ-350Т

Total ratio = 80.5Z

X Min/нах = 579.000 ... 579.000 V bin/мах = -5.80769

Z Min/нах = 10.3901 ... 34.5289

A Min/nax —1.09265 ... 1.66659 В nin/nax = -0.65695

E Min/мах = 7476.87 ... 7516.81 M bin/мах = 0.00000

Trajectories: 4020/ 5000 (usage 80.5Z)

Acceptance: 2000/ 5000 (usage 40.1Z)

5.78926

O.64804 О.OOOOO

5.78926

O.64804 O.OOOOO

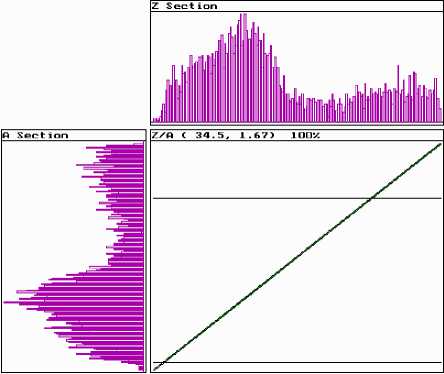

Рис. П2. Распределения интенсивности ионов в пучке по углу (слева) и по координате (сверху) в горизонтальной плоскости; расстояние между ленточками 0.8 мм

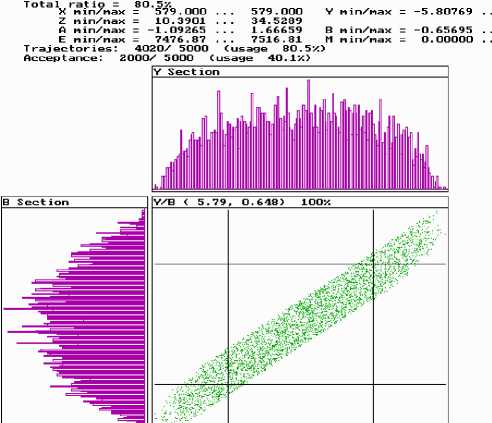

Рис. П3. Распределения интенсивности ионов в пучке по углу (слева) и по координате (сверху) в вертикальной плоскости; расстояние между ленточками 0.8 мм