Формирование региональных институтов пространственного развития Российской Федерации

Автор: Татаркин Александр Иванович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия развития

Статья в выпуске: 6 (24), 2012 года.

Бесплатный доступ

Оцениваются возможности и готовность регионов и муниципалитетов трансформировать пространственное развитие использования системного подхода к выбору программно-проектных приоритетов и институтов рыночного развития. Рассмотрен потенциал отдельных факторов и институтов в системной модернизации регионов и территорий, обоснована потребность в программно-проектной модернизации федеративного устройства Российской Федерации. Предложены новые институты регионального развития – саморазвитие регионов и муниципалитетов, формирование бизнес-территории, программно-проектное планирование пространственного развития и др.

Пространственное развитие, его источники, факторы и институты программно-проектного управления трансформационными процессами, саморазвитие регионов и территорий, стратегия кластерного и программно-проектного планирования и управления пространственным развитием

Короткий адрес: https://sciup.org/147109471

IDR: 147109471 | УДК: 332.146.2(470)

Текст научной статьи Формирование региональных институтов пространственного развития Российской Федерации

Переход российского государства к инновационному социально ориентированному сценарию экономического развития возможен при серьезном повышении роли науки в опережающем развитии тех секторов отечественной экономики, которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйствования и позволяют в максимальной степени реализовать национальные конкурентные преимущества.

Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам модернизационных преобразований как отраслевого, так и территориального характера. К последним следует отнести необходимость перехода к новой модели пространственного развития и управления российской экономикой, которая позволит, с одной стороны, создавать каркас региональных (респу- бликанских, областных, краевых, окружных) и территориальных (городских, районных) центров сосредоточения экономического роста, способных формировать и передавать сопредельным субъектам инновационные импульсы модернизации и развития экономики. С другой – управлять этими процессами, опираясь на рыночные институты, выводя на траекторию ускоренного и устойчивого развития глубинные и окраинные регионы и территории1 [1, с. 19-30].

Модернизационная миссия агломерационных объединений

На этапе посткризисного восстановления экономики России для активизации процессов инновационного развития и формирования его социальной ориентированности возрастает необходимость повышения роли науки в обосновании «плавного» перехода от региональной политики выравнивания к новому ее типу, соответствующему федеративному устройству России. Требуется повышать, а не понижать наукоемкость принимаемых решений по всем направлениям общественного развития. Идеология этого перехода видится нами в решении целого комплекса проблем формирования благоприятной для развития рыночной среды на российском пространстве.

Обостряется вопрос об активном и целенаправленном формировании государством институциональной среды через систему рыночных и более прогрессивных институтов развития и норм, способствующих созданию полицентричной простран- ственной структуры экономики страны. Это означает формирование не одного-двух, а многочисленного каркаса центров экономического роста, к числу которых большинство стран Европы, а также Китай стали относить практически все крупнейшие и крупные регионы и города, что способствует реализации сетевого эффекта вокруг этих центров. Импульс к развитию должны получать малые и средние города через развитие и включение их в агломерации, а также другие глубинные и окраинные территории.

К числу таких центров, способных уже сейчас выполнять эту миссию, можно отнести: Московскую, Санкт-Петербургскую, Екатеринбургскую, Челябинскую, Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую, Волгоградскую, Вологодскую, Казанскую, Уфимскую, Новосибирскую, Томскую, Омскую, Красноярскую, Иркутскую, Хабаровскую, Владивостокскую агломерации, а также агломерацию юга Ростовской области и Краснодарского края2 [34, с. 239-252].

Принципиальным считаем вопрос о том, следует ли запускать маховик агломерационных преимуществ с отдельных и наиболее подготовленных к агломерационным объединениям центров. Или, нацеливаясь на масштабный эффект, действовать по всему спектру сформированных и формируемых агломерацией, подключая к их функционированию новые, ранее не задействованные агломерационной кооперацией территории.

Сомнения и замедленные действия объясняются, на наш взгляд, во-первых, отсутствием однозначного ответа на вопрос об эффективности агломерационной кооперации. Утверждается, в частности, что эффект, как правило, монополизируется крупными центрами, обладающими серьезным потенциалом развития. Во-вторых, отсутствием серьезных научных разработок (методик, концепций, положений) по созданию и «запуску» агломерационных объединений и их нацеленности на системное развитие входящих в агломерацию территорий. Не наблюдается, к сожалению, заинтересованности властных структур регионов в привлечении серьезных научных коллективов к созданию, «запуску» и научному сопровождению агломерационных соглашений. А без этого организаторы постоянно сталкиваются с проблемами, решать которые невозможно исключительно инициативно, опираясь лишь на практические знания и опыт.

В принципе можно допустить, что широкомасштабная стратегия будет предусматривать на начальном этапе активизацию лишь ограниченного числа агломерационных объединений, к запуску которых будут подключены все уровни власти, финансовые ресурсы, в том числе и федеральные, научное сообщество региона и общественность. Но каждая агломерация индивидуальна и ее нельзя формировать «под копирку», без серьезной научной проработки и научного сопровождения, хотя бы в интересах минимизации возможных рисков утраты преимуществ. При этом необходимо заранее определять механизмы диффузии (распространения, передачи) положительного опыта в другие регионы и территории, ибо сделать это автономно рынок не в состоянии. Его миссионерская роль – в сохранении и углубле- нии неравномерности как закономерного результата рыночной конкуренции между регионами и территориями за максимизацию влияния и доходов. Отсутствие эффективных диффузионных механизмов, серьезная причина неудачной модернизации во многих странах, особенно заметно в России при проведении рыночных преобразований в отдельных отраслях и сферах (образование, здравоохранение, коммунальная сфера и т.п.).

Выделение и поддержание центров – важная, но не единственная проблема, требующая решения. Необходим поиск новых территориальных источников и институтов повышения конкурентоспособности. В развитых странах, в том числе в странах Европейского союза, известного своими глубокими традициями в области региональной политики, сформулирована и реализуется стратегия, ориентированная на внедрение идеи территориального сплочения и соответственно сбалансированного подхода к территориальному развитию. Европейские страны признали научным фактом экономического роста инновационное развитие и не только через крупные города. Активизируются и усилия руководства Китая повысить роль глубинных и окраинных территорий в решении проблем развития путем расширения их инфраструктурных возможностей3. Именно такой подход позволит уделять повышенное внимание городским агломерациям в России как новым центрам инновационного развития, способным стать импульсом развития регионов и территорий на основе обновления институтов развития и формирования новых центров генерирования конкурентоспособности:

-

• окраинных территорий как выразителей и трансляторов геополитических интересов России в приграничных отношениях с другими странами;

-

• глубинных территорий и малых городов как необходимых участников кластерных проектов и решений, рождаемых в крупных региональных и территориальных центрах и агломерациях, что позволит превратить данные территории в центры экономического развития регионального масштаба;

-

• сельских территорий как зарождающихся центров конкурентоспособности, возникающих на базе формирования диверсифицированной экономики. Новые возможности по использованию возобновляемых источников энергии, повышению эффективности и коренному изменению технологий сельхозпроизводства, приближению переработки сельхозпродуктов к производству будут способствовать росту конкурентоспособности данных территорий в большей степени, чем городов.

Перечисленные территории наряду с крупными городами могут стать новыми источниками не менее масштабной конкурентоспособности страны. Новая региональная политика должна быть нацелена на реализацию потенциала данных территорий при постоянном развитии и обновлении их интеграции с городами и региональными центрами инноваций. Но для этого необходимо, как нам представляется, с одной стороны , повысить роль человеческого фактора в социально-экономическом пространственном и всем общественном развитии на всех уровнях общественной иерархии.

Для российского руководства и населения есть необходимость напомнить оценку рыночной системы, данную А. Смитом в его основной работе «Исследование о природе и причинах богатства народов». Он считал, и это утверждение разделяется большинством специалистов, что рыночная система хозяйствования наиболее эффективно функционирует в обществах, состоящих из «экономических индивидов», способных мыслить и действовать инициативно и творчески, принимать решения в интересах общественного развития, а не только индивидуальной выгоды.

С другой – активизировать роль государства и его органов в регулировании пространственного развития России активным подключением к этим процессам общефедеральных, региональных и территориальных институтов и механизмов.

Роль человеческого фактора в пространственном развитии

Новая региональная политика должна быть основана на человекоориентированной парадигме институционального развития.

Для нашей страны важнейшим императивом становится форсирование всего спектра инвестиций в развитие человеческого потенциала, в первую очередь его инновационных составляющих. Именно в этом заключается новая человекоориентированная парадигма социально-экономического развития XXI века.

Сегодня стало аксиомой понимание, что решающим и единственным активным и ориентированным на будущее фактором успешной реализации ресурсных возможностей РФ становится социально и экономически заинтересованный, профессионально и граждански активный человеческий потенциал. Качественные характеристики населения, его активная инновационно-новаторская позиция могут стать доминирующим фактором, определяющим контуры будущего развития страны.

Одной из важнейших проблем устойчивого развития экономики регионов становится отсутствие и/или понижение результативности мотивирующей составляющей эффективного высокопроизводительного труда. Особенно это касается глубинных регионов с большими объемами сельскохозяйственных территорий и территорий – мест традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

Коренные изменения социально-экономической системы в период реформ привели к радикальной трансформации условий протекания мотивационных процессов. Значительная часть предприятий в большей степени ориентируется на стратегию принуждения, используя сильный для современного этапа отрицательный мотив возможности увольнения и безработицы. Данная модель мотивации формирует отношение к работе как средству получения материальных благ и задействует лишь нижние уровни мотивации, не учитывая потенциальных возможностей ориентации на инновационно-новаторскую инициативу и ответственность за судьбу страны, предприятия, территории – места проживания, являющихся эталонными проявлениями трудовой и гражданской активности4.

Именно поэтому в рамках обновляемой региональной политики было бы целесообразно обсудить возможности расширения масштаба эффекта посредством повышения мотивации трудовой активности по таким ключевым направлениям, как:

-

• формирование стандартов достойного и высокопроизводительного труда в регионах и муниципальных образованиях;

-

• развитие в регионах корпоративной культуры взаимоотношений администрации и рядовых работников, бизнеса и населения городов и поселений;

-

• использование стимулирующего потенциала социальных технологий, реализуемых в правовых и экономических рамках на основе соблюдения принципов обоснованности, справедливости и информированности;

-

• расширение в регионах и муниципалитетах потенциала работников, ориентированных на инициативный и творческий труд.

Движущей силой российской экономики и общества должна стать опора на процессы саморазвития и автономного управления всех уровней региональных и тер-рито-риальных социально-экономических систем5. Для этого должны быть определены механизмы и инструменты выбора наиболее эффективных приоритетов территориального развития, в том числе в отношении проблемных территорий, нацеленных на повышение их устойчивого функционирования на основе самоорганизации, самоокупаемости и самоуправления6.

Сложным и дискуссионным остается вопрос определения саморазвивающейся региональной (муниципальной) экономической системы. Не углубляясь в детальный разбор имеющихся подходов, предложим авторский вариант.

Под саморазвитием территориальных экономических систем понимается стратегически устойчивая способность региона и его населения в условиях сложившейся в обществе макросреды обеспечивать расширенное воспроизводство валового регионального продукта за счет имеющегося потенциала собственных ресурсных возможностей и доходных источников в интересах реализации как макроэкономических целей и общенациональных приоритетов, так и внутрирегиональных целевых установок системного характера.

Саморазвитие региональной экономической системы предполагает наличие двух системообразующих признаков:

-

1) внутренней самодостаточности региональной экономической системы, способной обеспечить долговременную устойчивость регионального развития (материальные и финансовые ресурсы, кадры, рыночные институты, целевые программы, стратегии, планы);

-

2) благоприятных внешних условий, способных в своей совокупности обеспечивать устойчиво сбалансированное саморазвитие региональных и территориальных социально-экономических систем на стратегическую перспективу.

Решающее значение приобретает готовность руководства регионов и территорий брать на себя ответственность за саморазвитие региональных и территориальных экономических систем, а также готовность руководства Федерального центра создавать благоприятные общественно-политические и макроэкономические условия для успешного использования института саморазвития в интересах пространственного обустройства регионов РФ.

Системообразующая и системосохраняющая роль внешних условий, гарантий и факторов, влияющих на процессы становления и функционирования саморазвива-ющихся регионов, видится в следующем7. Если внутренняя самодостаточность региональной экономической системы обеспечивает источники ее устойчивого раз- вития и воспроизводства ВРП, простого или расширенного, то внешние условия призваны формировать и воспроизводить общественно-политическую, законодательную, макроэкономическую и внешнеэкономическую среду, способную обеспечивать наиболее полное и результативное использование территориальных возможностей и ресурсов для реализации общефедеральных и региональных целевых задач, обеспечения устойчивости и безопасности Российской Федерации в целом.

Предложенное для обсуждения определение саморазвивающейся территориальной социально-экономической системы позволяет, во-первых, определить критерии саморазвития в виде ежегодного прироста ВРП за счет собственных ресурсных источников, инициативности и предприимчивости руководителей и населения территорий.

По поводу предложенного определения и критерия можно спорить, приводить дополнительные аргументы как «за», так и «против» предлагаемого критерия. Но расчеты по 83 субъектам федерации дают основание считать, что 20 – 25 субъектов уже готовы функционировать в режиме самоокупаемости. Еще 30 – 35 субъектов федерации могут к этому статусу приблизиться при улучшении макроэкономических условий8. К примеру, удаленные (окраинные, приграничные) регионы традиционно получают дотации на компенсации транспортных расходов; продолжают существовать дотации на поддержку АПК, которые можно бы минимизировать объективным регулированием закупочных цен на сельскохозпродукцию и законода- тельным ограничением числа посредников между сельхозпроизводителями и потребителями.

Помимо финансирования через федеральные целевые программы продолжается практика дотирования большинства регионов на развитие транспортной и иной инфраструктуры, решение вопросов социальной защиты отдельных категорий населения, тем самым консервируются иждивенческие настроения руководства и населения дотируемых регионов. Хотя решение этой проблемы есть и оно поддерживается большинством специалистов, но блокируется Министерством финансов РФ. Его суть в увеличении доли регионов и муниципалитетов в консолидированных доходах бюджета РФ с 34-37 до 50-55%, как это было в период президентства Б.Н. Ельцина и как это практикуется в других странах с федеративной формой государственного устройства9.

Во-вторых, превратить регионы и муниципалитеты в реальные (работающие, зарабатывающие и ответственные) институты устойчивого развития Российской Федерации, устранив политические и административные барьеры для повышения инициативности и предприимчивости региональной власти и населения самостоятельно решать вопросы пространственного развития и обустройства своей территории, оптимально задействуя ее потенциал, человеческие и предпринимательские возможности – инициативность, новаторство, предприимчивость.

В литературе активно обсуждаются вопросы субординации и системности федеральных, региональных и муниципальных стратегий и приоритетов развития10 [22, с. 75]. Высказываются разные варианты их субординации и системности, но большинство единодушно в одном: инициативные муниципалитеты и регионы добиваются более высоких результатов, чем более экономически сильные, но менее активные. Еще недавно не самые экономически развитые субъекты федерации стали лидерами в сфере инновационного развития (Томская область), привлечения иностранных инвестиций (Калужская область), формирования авиатранспортной инфраструктуры (Свердловская область). Справедливости ради следует сказать, что регионы и муниципалитеты от этих инициатив получают по минимуму, передавая выгоды от инициатив в общефедеральную казну.

Очевидно, в процессе системной модернизации экономики России необходимо, ориентируясь на систему общефедеральных приоритетов пространственного развития, полнее учитывать и задействовать производственные и социально-экономические особенности и преимущества регионов, поощряя и мотивируя их инициативу, конкуренцию между собой за привлечение ресурсов развития. Аналогичным образом должны выстраиваться отношения регионов с муниципалитетами и бизнесом, функционирующими на территории региона.

Формирование региональных институтов пространственного развития

Одним из приоритетов региональной экономической политики, положительно зарекомендовавших себя в развитых странах, становится использование новых форм пространственной организации экономики посредством создания бизнес-территорий в границах региона и/или муниципалитетов как одного из реальных институтов территориально-произвоственного саморазвития.

Сложившимися типичными примерами бизнес-территорий, получившими апробацию в мировой и отечественной практике и науке, являются технополисы, технопарки, специальные (особые) экономические зоны, промышленные и индустриальные парки, транспортно-логистические центры, специализированные торговоскладские зоны и др. Бизнес-территории могут быть образованы в любом месте региона или муниципального образования, если появляются или созданы соответствующие объективные и субъективные условия. При всем при этом наиболее перспективным считается формирование бизнес-территории в границах муниципального образования (города, района), способного системно и комплексно осваивать потенциал территории в интересах ее жителей на принципах самоокупаемости и саморазвития.

Реализация положений новой региональной политики возможна исключительно на основе создания, внедрения и трансформации различного рода рыночных институтов развития. При этом институты должны быть достаточно разнообразны и обеспечивать многоцелевую направленность территориального развития.

Первая группа институтов может быть связана с прямыми действиями государства по реализации основных положений региональной политики, особенно в отношении проблемных территорий. К таким институтам могут быть отнесены: фонд реформирования ЖКХ; фонд финансовой поддержки субъектов РФ; фонд реформирования региональных финансов; фонд регионального развития и др.

Вторая группа включает институты, обеспечивающие стимулирование инновационного развития территорий: особые экономические зоны, бизнес-территории, инограды и др.

Третья группа институтов может быть ориентирована на изменения (внедрение, усовершенствование) технологий регионального планирования и управления. В перечень таких институтов обычно включают созданные револьверные фонды, ориентированные на внедрение проектного управления в регионах и муниципалитетах, индикативное планирование и др.

Четвертая группа институтов развития направлена на активизацию бизнес-сооб-ществ в формате укрепления горизонтальных связей, в том числе через кластерные формы развития бизнеса, ГЧП, проектное планирование и др. Особо перспективным считается институт кластерного развития территорий и региона в целом.

Принято считать, что кластерные формы развития сформировались и начали активно использоваться в рыночной Европе (Италия) как институты производственно-территориального развития депрессивных и проблемных территорий.

Между тем в середине 80-х годов прошлого века на Урале, а конкретно в гг. Нижнем Тагиле, Свердловске, Серове, Верхней Туре и других, стали функционировать производственно-территориальные объединения (ПТО) и территориальные межотраслевые комплексы (ТМК). Создававшиеся в период повышенной рыночной активности на основе интеграции территориальных и производственных возможностей властных структур и производственного потенциала территорий, они решали вопросы сбалансированного и комплексного (системного) развития территорий11 [9].

Кластерный подход позволяет «связать» центр и окружение за счет более тесного межфирменного взаимодействия; создания общих рынков труда, технологий, знаний и повышения доступности предприятий к использованию общих ресурсов; сокращения общих издержек и формирования синергетического эффекта взаимодействий. Все участники кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния эффектов масштаба синергии.

Кроме того, кластер способствует развитию горизонтальных сетевых отношений по интеграции и кооперации, обмену опытом, диффузии модернизационных инициатив и др., а также партнерскому взаимодействию бизнеса – власти – науки – образования12 [10; 11;12;13;24].

Интегрирующий характер кластерного подхода как института регионального развития видится и в возможности комплексного решения многих задач федерального, регионального и локального уровней: реализации региональной стратегии, нацеленной на повышение конкурентоспособности экономики региона и хозяйствующих субъектов, а значит, и страны в целом; промышленной политики, основанной на формировании оптимальной отраслевой (видовой) структуры и передовых технологических укладов; освоение инновационной модели регионального развития и формирование на этой основе конкурентной среды, малого и среднего бизнеса, взаимодействующего с крупным; развития региональной инфраструктуры, фундаментальной и отраслевой науки, повышения образовательного уровня работников и т.п.

Институциональный подход к региональному развитию позволил Институту экономики УрО РАН совместно с правительством области не только сформулировать основные положения кластерной политики индустриально развитого региона, но и дифференцировать ее задачи по отношению к различным группам кластеров: функционирующим, латентным, потенциальным (табл. 1).

Стержневой идеей кластерной политики стало формирование на территориях полюсов конкурентоспособности, которые в отличие от полюсов роста в большей степени нацелены на формирование коллективной производительности, эндогенности инноваций, а также активное стимулирование конкурентоспособности государственными структурами разного уровня.

По результатам исследования совместно с Правительством области разработана Концепция кластерной политики Среднего Урала до 2020 г., утвержденная Губернатором Свердловской области 11 апреля 2011 года.

Отдельными авторами не без основания считается, что для формирования эффективных институтов развития и мониторинга их функционирования существующую «систему управления необходимо на всех уровнях дополнить институтами-посредниками, обеспечивающими взаимодействие между администрациями,

Таблица 1. Группировка кластерных объединений Свердловской области по уровню развития

|

Вид кластерного объединения |

Признаки кластерного объединения |

Примеры кластерных объединений на Среднем Урале |

|

Функционирующие кластеры |

Реализация агломерационных преимуществ, приток ресурсов из других отраслей и регионов, появление новых компаний в «ключевых» и смежных отраслях |

Уральский фармацевтический кластер; IT-кластер; ОЭЗ «Титановая долина»; химический кластер – химический парк «Тагил»; кластер железнодорожного машиностроения |

|

Латентные кластеры |

Ряд компаний начинает кооперироваться вокруг «ключевого» вида деятельности и формировать устойчивые рыночные связи |

Кластер по производству нефтегазового оборудования; энергетического и электротехнического оборудования; кластер медицинского приборостроения; станко-инструментальный кластер; кластер деревянного домостроения; технико-внедренческий центр металлургии и тяжелого машиностроения; Уральский технологический кластер «Производство и применение редкоземельных металлов»; трубный кластер; туристический кластер «Уральский меридиан» |

|

Потенциальные кластеры |

В отрасли функционирует ряд предприятий и компаний, связи между которыми не в полной мере реализуют преимущества агломерационного кластерного объединения |

Кластер в сфере торговли; туристической индустрии; агропромышленного комплекса; транспорта и логистики; дорожного хозяйства; образования; ЖКХ; пищевой и легкой промышленности; химико-фармацевтический кластер; химико-металлургический кластер; биоэнергетический (торфяной) кластер |

бизнесом, наукой и гражданским обществом». По мнению академика РАН В.М. Полтеровича, подобную миссию наряду с кластерами «могли бы выполнять региональные агентства экономического развития13 [28, с. 17-29].

Программно-проектные возможности пространственной модернизации территории

Организационной основой реализации региональной политики и территориального развития, управления этими процессами может стать наряду с региональными агентствами экономического развития программно-проектный подход , как отвечающий современным потребностям глобализируемой экономики институт федеративного и территориального планового развития.

Показательный пример планового управления пространственным развитием демонстрирует Англия – страна более чем с двухсотлетней рыночной историей развития.

В марте 2012 года в Великобритании был опубликован проект правительственного документа по дальнейшему развитию системы планового управления пространственным развитием под названием «Рамки политики национального планирования». В этом документе предписаны процедуры разработки планов, согласования национальных, региональных и местных приоритетов социально-экономического развития с соблюдением условий защиты окружающей среды и содействия устойчивому росту.

Во введении к опубликованному документу Министр планирования Хон Грег Кларк обратил внимание на следующее: «Планирование предназначено для содействия достижению устойчивого развития. Обеспечение лучшей жизни для себя не означает ухудшение жизни будущих поко-лений…Развитие означает рост…Устойчи-вое развитие связано с положительными темпами роста, делая доступным при этом экономический, экологический и социальный прогресс и для современного, и для будущего поколений. Система планирования помогает это сделать. Устойчивое развитие должно быть ориентиром движения вперед без промедления – должна соблюдаться презумпция в пользу устойчивого развития, которая является основой для каждого плана и для каждого решения…»14 [33, с. 169].

Перед принятием проект документа несколько месяцев обсуждался в научных журналах и на страницах газет и получил положительную оценку специалистов и населения.

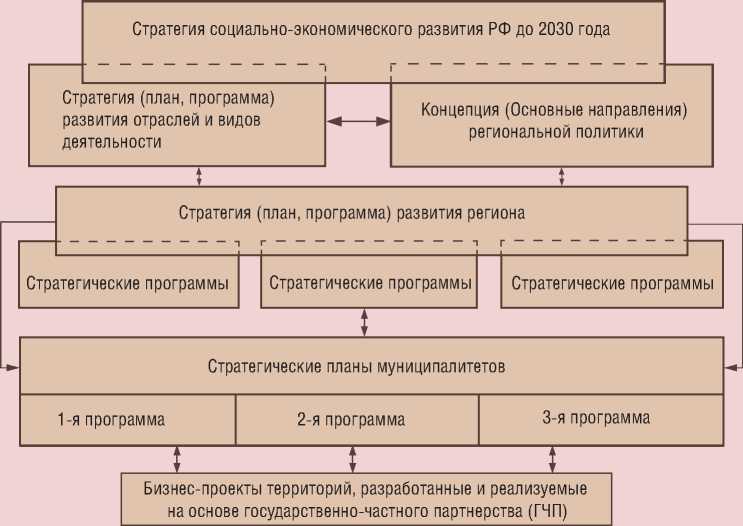

Механизм реализации региональной политики обычно связывают с определением ее стратегических приоритетов, и в связи с этим возрастает потребность в разработке и утверждении Концепции (основных направлений) региональной политики Российской Федерации как составной части стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

На базе стратегических приоритетов региональной политики Российской Федерации (не более 4 – 5) целесообразно разрабатывать программы, призванные решать наиболее комплексные проблемы развития регионов.

Решение же конкретных задач должно строиться исключительно на основе программно-проектного подхода .

Инициатором использования программно-проектного развития территорий стал город Екатеринбург, который 10 июня 2003 г. первым в Российской Федерации принял решением городской Думы «Стратегический план Екатеринбурга»15 [15]. По оценке главы города, а ныне депутата Совета Федерации РФ А.М. Чернецкого, план развития города разрабатывался и реализуется на основе трех принципиально новых для российской практики новаторских идей, потребовавших существенно изменить управленческий менталитет и руководителей города, и бизнеса, и населения города16 [15, с. 3].

Во-первых , девизом разработки, обсуждения и реализации плана стала идея «мыслить стратегически и действовать сообща». Именно эта идея стала отправной точкой для разработки Стратегического плана и соединения в одном документе стратегического программирования приоритетов развития города с проектной инициативой его населения.

Во-вторых, Стратегический план с момента его разработки стал документом общегородским. В его трехлетней разработке и обсуждении принимали участие большая группа ученых, руководителей разного уровня, депутаты, бизнесмены, общественные организации и специалисты. Был изучен зарубежный опыт, в том числе и г. Бирмингема (Великобритания), по программно-проектному развитию. Стратегический план прошел широкое общественное обсуждение, было рассмотрено и учтено огромное количество предложений и пожеланий жителей города, региональных и федеральных органов. Это обстоятельство позволяет рассматривать Стратегический план города в качестве программно-проектного творчества всего городского сообщества.

В-третьих, стратегическая цель плана развития Екатеринбурга – устойчивое повышение качества жизни горожан. Этой цели посвящены все восемь программных направлений плана и большинство из более чем ста бизнес-проектов. Первое программное направление плана – «Сохранение и развитее человеческого потенциала» – открывает программу действий, а восьмое – «Генеральный план города Екатеринбурга – город для человека» – завершает программные действия городского сообщества по развитию Екатеринбурга. Заслуживает внимания и заключительный раздел плана – «Механизм реализации стратегического плана», суть которого можно кратко выразить словами: «Работать на результат и не закрываться от нововведений»17 [15, с. 3].

По своему содержанию Стратегический план города является научно обоснованным и одновременно основанным на потребностях практики документом, всесторонне учитывающим специфику города и его конкурентные возможности. При этом его отличает высокая инновационная направленность на решение общегородских проблем реструктуризации экономики, ускоренного развития производственной и социальной инфраструктуры и др.

Достоинством программно-проектного подхода в рыночных условиях можно считать не только инновационно-новаторское участие населения в разработке стратегических планов и постоянном общественном контроле за реализацией программных приоритетов. Это важнейшее, но не единственное его достоинство.

Программно-проектный подход позволяет, с одной стороны, объединить одним документом возможности использования в интересах развития планово-административных и рыночных инициатив, административный ресурс и предприимчивость, согласованно удовлетворять городские потребности путем интеграции власти, науки, бизнеса и общественного мнения.

С другой – распределять нагрузку по финансированию программ и проектов между бюджетом города, бизнесом и населением, что не только значительно сокращает суммарные расходы и увеличивает эффект от реализации бизнес проектов, но и снижает нагрузку на региональный и федеральный бюджеты18 [16, с. 24].

Позитивная оценка результатов реализации Стратегического плана Екатеринбурга в 2003 – 2008 гг. потребовала определенной его корректировки в части пересмотра большинства программных показателей в сторону увеличения. После почти двухгодичного обсуждения (2008 – 2010 гг.) обновленный Стратегический план Екатеринбурга до 2025 г. был утвержден городской Думой19 [17]. В него были внесены уточненные по срокам и направлениям работы изменения, скорректированы приоритеты, серьезно пересмотрена проектная часть плана. Число проектов доведено почти до 130. Заметно возросла активность бизнеса в финансировании проектов: до 45% и более от общей стоимости проектов финансируется и реализуется частным бизнесом.

Применение методов программно-проектного управления позволяет более обоснованно определять цели и оптимально планировать инновационную, инвестиционную и другие сферы деятельности регионов и территорий, в том числе территорий нового хозяйственного освоения20 [18; 35, с. 57-69]. Проектное управление дает возможность более полно учитывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт успешно реализованных проектов.

За прошедшие годы заметно изменилось отношение жителей города к его проблемам и возможностям развития в их интересах с учетом их предложений и пожеланий. Причины этого видятся в следующем. Во-первых, творческий подход к разработке и реализации Стратегического плана позволил городу «продвинуться» на лидирующие позиции среди российских городов-миллионников по большинству социально значимых показателей (табл. 2) 21 [20, с. 10-11; 32, с. 12-14].

Таблица 2. Основные показатели развития г. Екатеринбурга в сравнении с городами-миллионниками в 2006 – 2010 гг. (числитель – 2010 г., знаменатель – 2006 г.)

|

веяэо|Л| |

1 |

1 |

1 |

toco' oo |

||||||||||

|

jdAgdaiaij-ixHBg |

co" |

|||||||||||||

|

xadBOHOBd» |

co |

|||||||||||||

|

awdau |

ra OX OX |

oq CD га |

os co |

5 |

LO co |

co. |

ra |

ra' co ra ra |

co |

■>-J4 |

SIS |

CD. |

||

|

t/Bdjojirog |

QC |

oq |

LO co |

5* |

co' CD |

CO oo |

co co' ra |

CD oo co ra |

s |

ra CD |

5 100- |

m I 4D ^ ^ |

cr: I cq m" tri |

o |

|

Аноу-вн-аоюоа |

О |

о |

cd' CXJ |

co |

ra_ ra' ra |

CO-oo |

LO CD co |

о |

to ra ra |

fe ra |

5 I 00- |

СП I 4D ri CO |

^4 I °^ 04 ^ |

oj |

|

чнввв» |

О xd |

о |

Й |

CO CO |

co ra |

ra' CD |

co ra' ra |

co |

co ra |

NJm S I0'" |

Г4 I 4h co cn |

° 1 1 |

||

|

xoiAio |

Ю |

co |

? |

co' CD |

ra ra |

1 |

LO CD |

li |

*1 Im S I0'" |

Ch I о ri ^ |

00 I LT) О ^± |

|||

|

вфд |

of о |

oq ra |

LO co' |

co |

cO ra ra |

CXJ- |

§ |

LO |

I |

't I r-l 31^ |

Г4 I 4F ri ri |

|||

|

хонидввэн |

5 |

о |

$ |

=O ra ra |

s ID ra |

1 |

£ |

5 LO |

§ со га |

1 |

^D I CO r4" О |

SIS n co |

° 1 1 |

|

|

BdBiAiBg |

ox" |

co LO |

co ra |

cd' |

CO od CD |

ra |

co co co ra |

co co |

^Im ^ H- |

vH I CO ■-c" L/i |

00 I ^ |

co" |

||

|

todojaoH 'жин |

^D S 04 |

VD 00 04 |

cd |

LO ra' ra |

CXJ-S |

co co' ra ra |

ra co' |

ra |

oo |

X1 1 O' 5 Iю' |

CO I cr- 2 2 |

■ -C' I 04 uri CO |

О |

|

|

xodngnooaoH |

Q> |

O\ ox |

CXJ co' co |

CD cd' ra |

ra |

CO CD |

co ra' ra |

CD ra co |

co ra ra |

ro |

“i№ |

°X I ^ Г4" ^ |

||

|

jdAgnndaiBxg |

cd ra |

CD co |

cd' |

о |

CO LD co |

ra ra ra |

CD I CO co a |

■S I co я Is |

||||||

|

s о 1= |

О s 3" |

5 5 о |

§■ 'S» 03 g =r r; ^ 5 |

3 d |

^ □c X Cl о CD |

cd r; 5 |

о о * “ CD ? § с; о о o_ ^ c |

s e; о ^ |

Б S i ” о g |

о ” о о ,_■ га 1 аз ° DC 5 T s ^ say 5e i? |

||||

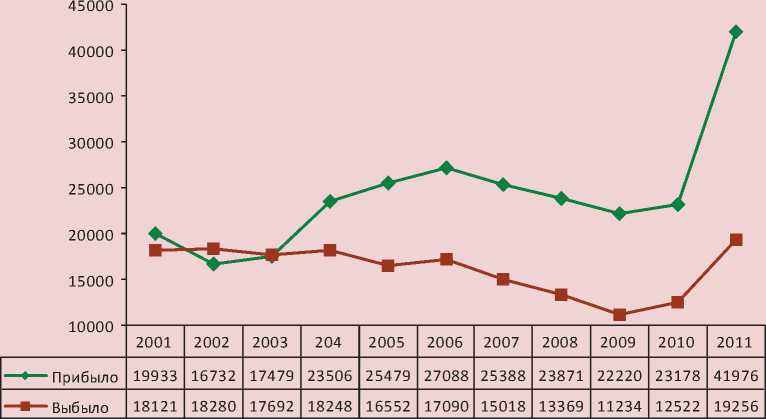

Рисунок 1. Миграционное движение населения в г. Екатеринбурге, человек

Во-вторых, интерес населения к городу и приоритетам его развития можно оценивать, на наш взгляд, по динамике миграции его жителей, которые «ногами голосуют» за правильность выбранной стратегии. Если вплоть до 2003 г., когда был утвержден Стратегический план, из города уезжало больше, чем приезжало, то начиная с 2004 г. динамика устойчиво свидетельствует о росте числа приезжающих. Да и выезжающих из города стало заметно меньше (рис. 1) 22 [20, с. 30; 32, с. 25].

Использование проектного управления территорией позволило ускорить внедрение результативно-ориентированной модели управления23 [5, с. 30], которая, обеспечивая развитие, дает возможность:

-

• одним документом задействовать наиболее эффективные институты пространственного развития всех уровней, органично согласуя возможности и интересы всех уровней власти, бизнеса и населения;

-

• получать измеримые результаты реализации каждой цели, каждой услуги и мероприятия;

-

• при определении цели «просчитывать» количество и качество услуг и мероприятий, которые будут предоставляться населению региона (территории);

-

• оценить, как повлияют на изменение показателей плана изменения бюджета в сторону увеличения или уменьшения;

-

• «получать» социально значимые результаты для населения региона от оказания конкретных услуг;

-

• оценивать эффективность работы ведомств и учреждений на основании анализа их расходов относительно полученных результатов;

-

• определять по каждой поставленной задаче социально-экономического развития территории реальную стоимость ее

Рисунок 2. Алгоритм проектного управления территорией

достижения, инструменты реализации и ответственных за выполнение.

На уровне регионов и муниципалитетов применение проектного подхода требует соблюдения двух условий. Во-первых, проекты должны быть встроены в систему комплекса документов стратегического планирования территорий и логично вытекать из целей и задач стратегического плана (стратегии) развития региона (муниципалитета). Иными словами, данные проекты по своей сути должны стать стратегическими проектами, встроенными в логическую цепочку общефедерального стратегического планового управления пространственным развитием.

Во-вторых, при таком подходе стратегические проекты превращаются в конкретные механизмы (институты) реализации стратегических программ развития не только муниципалитета, но и региона в целом. Их разработка, как и документов, из которых они вытекают, осуществляется на основе взаимодействия всех участников территориального сообщества: частного бизнеса, органов власти и управления всех уровней, науки, образования, представителей общественности, сведущих в области реализации проекта. Основой стратегических проектов становятся бизнес-планы развития частного бизнеса, в том числе на принципах ГЧП (рис. 2).

Предложенный подход позволяет нацелить проекты на эффективное взаимодействие всех разработчиков проекта. Проекты могут уточняться на основе четкого планирования и определения вполне конкретных мероприятий и источников их финансирования для каждого из участников этих проектов. Только в этом случае планы, программы и проекты становятся документами общественного согласия, в реализации которых заинтересованы не только его инициаторы и участники, но и все население муниципального образования и региона в целом.