Формирование способности к саморазвитию и самообразованию у первокурсников как аспект их профессиональной адаптации в вузе

Автор: Блинова Тамара Васильевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Важнейшим объектом формирования студента в процессе профессиональной ориентации является профессиональное самоопределение. Оно представляет собой степень самооценки себя субъектом как будущего специалиста определенной профессии. В статье приводятся результаты авторского экспериментального исследования по методике «Определение способности к саморазвитию и самообразованию».

Саморазвитие, самообразование, личностный рост, профессиональная адаптация, образ "я", профессиональная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14933528

IDR: 14933528 | УДК: 37

Текст научной статьи Формирование способности к саморазвитию и самообразованию у первокурсников как аспект их профессиональной адаптации в вузе

Одной из важнейших задач осуществляемого исследования является выявление представлений студентов-первокурсников об особенностях собственного образа «Я» и о своих способностях, имеющих большое значение для формирования творческой готовности к будущей деятельности, в процессе профессиональной адаптации. С этой целью были созданы педагогические условия для самопознания студентов как фактора саморазвития собственной личности и развития способности к целенаправленному самообразованию.

Решение такой задачи связано с владением педагогом важнейшими психологическими знаниями относительно особенностей психологического развития личности, чтобы помочь каждому студенту в вопросе его личностного и профессионального роста, самосовершенствования. Такой подход обусловил рассмотрение и учет важнейшей психологической категории психологического развития. Развитие психики как общепсихологическая категория включает развитие психики и в филогенезе и в онтогенезе – как развитие личности. «Развитие личности – это развитие ее мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, способностей, психических процессов, накопленного опыта» [1, с. 99]. «Развитие имеет свои критерии… возвышение свободы и сущностных сил человека… в обществе» [2, с. 239]. Методологический принцип развития для осуществляемого автором исследования является актуальным. Он требует рассматривать психические явления, свойства личности в постоянном изменении и движении. При этом акцентируется внимание на понятии «профессиональное развитие». Это процесс качественных прогрессивных изменений личности как субъекта деятельности в ходе профессиональной подготовки при овладении профессией и появления психических новообразований на отдельных этапах профессионализации человека, в том числе на этапе обучения в вузе, то есть в контексте профессиональной адаптации, ориентации.

Важнейшим объектом формирования студента в процессе профессиональной ориентации является профессиональное самоопределение. Оно представляет собой степень самооценки себя субъектом как будущего специалиста определенной профессии, в том числе и строительной. Профессиональное самоопределение – это и принятие решения о будущей трудовой деятельности, и устремление субъекта деятельности в будущее через формирование собственного образа «Я», и развитие специальных профессиональных способностей.

Формирование личности студента осуществляется как формирование личности специалиста, которым он станет в будущем. Если формирование личности студента есть процесс приобретения профессионально важных знаний, умений и качеств, то формирование личности состоявшегося специалиста – процесс обогащения духовного развития, профессиональной культуры, совершенствование стиля профессиональной работы, своей индивидуальности. В прогрессивном развитии будущего специалиста исходим из учета понятия - 181 -

«профессионализм личности». А это есть качественная характеристика субъекта деятельности труда, «отражающая высокий уровень профессионально важных и личностно-деловых качеств» [3, с. 100].

Важнейшей составляющей профессионального развития является самообразование, которое осуществляется через самообучение и через самообразование реализации вузовских образовательных успехов. Существует органическая связь между понятием «самообразование» и «саморазвитие». «Потребность к саморазвитию удовлетворить трудно, главное – ощущать эту потребность и удовлетворять ее достижением результатов в своей деятельности, понимать и чувствовать смысл личностного роста» [4, с. 65]. Процесс саморазвития связан, прежде всего, с основной психологической категорией – сознанием. «В психологическом плане сознание, - отмечает С.Л. Рубенштейн, - выступает реально прежде всего как процесс осознания человеком окружающего мира и самого себя» [5]. Саморазвитие и самообразование невозможно без осознания человеком своего творческого потенциала, возможных ресурсов и своих способностей. Условием целенаправленного саморазвития и самообразования, кроме осознания обозначенных реалий, выступает пробуждение и усиление личностью как субъектом деятельности интереса к своей личности, индивидуальности. Самообразование есть важнейшее условие успеха профессионального самообразования, которое понимается как процесс и результат усвоения определенной совокупности знаний, умений, навыков и приобретения профессионально-значимых качеств. Посредством активизации способности к самообразованию и саморазвитию осуществляется студентом самосовершенствование как субъектом будущей профессиональной деятельности. Самообразование представляет собой неформальную индивидуальную форму учебноисследовательской деятельности субъекта образования. «Важнейшей составляющей деятельности будущего специалиста, обучающегося в вузе, является самообразование как самостоятельно организуемая деятельность учения, которая удовлетворяет его потребности в познании, в личностном и профессиональном росте. Вузовский образовательный цикл реализуется через обучение и самообразование. Последнее является основной формой повышения профессиональной квалификации специалиста, важнейшей составляющей его профессионального развития» [6, с. 65]. Способность специалиста, в том числе и будущего, к систематическому профессиональному самообразованию является основным показателем его образованности как общей, так и профессиональной.

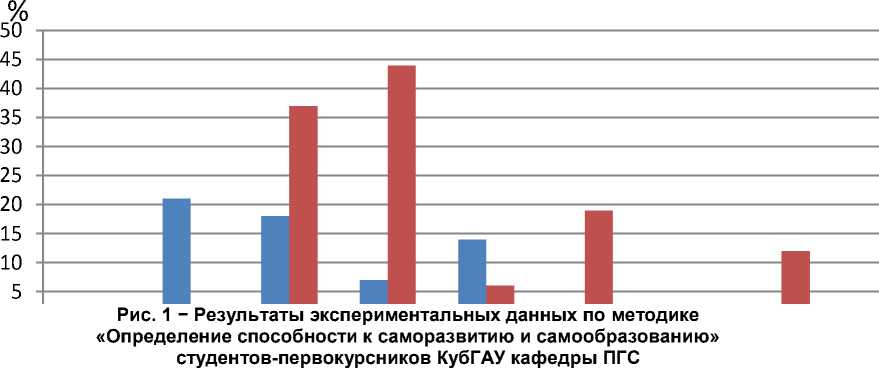

Поскольку основным условием вузовского, а также постдипломного этапов непрерывного образования выступает способность к систематическому самообразованию и саморазвитию, в исследовании была поставлена задача отбора и применения специальных унифицированных психолого-педагогических методик, для самодиагностики студентов как средства самопознания с целью последующего самосовершенствования и в совместной деятельности – педагогической и учебно-исследовательской. В данной статье освещаются результаты применения методики «Определение способности к саморазвитию и самообразованию». Выборочную совокупность исследуемых студентов в данном контексте составили 86 человек, из них выпускники школы – 43 человека, выпускники техникума – 43 человека. Данная методика содержит показатели, относящиеся к 9 уровням-способностям к саморазвитию и самообразованию: от низшего к высшему. Студентам было предложено самостоятельно определить свой уровень. Результаты распределения исследуемой выборочной совокупности по 9 уровням представлены в таблице и диаграмме.

Таблица 1 - Результаты экспериментальных данных по методике «Определение способности к саморазвитию и самообразованию» студентами КубГАУ кафедры ПГС

|

№ п/п |

Категория учащихся |

Уровни способностей к саморазвитию и самообразованию, % |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

||

|

и ’S £ 1 О 1 |

>s со Т |

2 о |

2 и Я| о |

О |

2 л а> а) Я| |

о И |

о о со |

О т о О 5 CD |

||

|

1 |

Выпускники общеобра зовательной школы |

- |

21 |

37 |

7 |

14 |

21 |

- |

- |

- |

|

2 |

Выпускники техникума |

- |

- |

19 |

44 |

6 |

19 |

- |

12 |

- |

Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных позволил сделать следующий вывод: студенты-выпускники после школы максимальный процент показали по уровню 3 «ниже среднего»; а студенты-выпускники после техникума наибольший процент показали по уровню 4 «чуть ниже среднего», что подтверждает, что студенты-выпускники техникума более способны и подготовлены к саморазвитию и самообразованию, за счет того, что в процессе обучения в техникуме занимались подготовкой рефератов, конспектов, курсовых и дипломных работ. Способности выразились у них в умении работать самостоятельно с книгой, Интернетом, справочниками, СНиПами и другой технической литературой.

Полученные экспериментальные данные наиболее наглядно представлены в диаграмме.

Экспериментальные данные, полученные в результате применения данной методики в сочетании с результатами по другим методикам - «Оценка уровня творческого потенциала личности» и «Шкала самоанализа общеучебных (общеинтеллектуальных) умений студента» (описание которых представлены в других статьях) - положены в основу построения дидактико-методического комплекса (ДМК). Его назначение – оказание помощи первокурсникам вуза в овладении знаниями, умениями и навыками и профессионально важными качествами в процессе профессиональной адаптации.

Ссылки:

Список литературы Формирование способности к саморазвитию и самообразованию у первокурсников как аспект их профессиональной адаптации в вузе

- Акмеологический словарь/под ред. А.А. Деркича. М., 2010.

- Философский словарь студента/под общ. ред. В.Ф. Беркова и Ю.А. Харина. Мн., 2003.

- Князева Г.Н. Личностно-центрированный подход психолога к педагогической деятельности: самодвижение к профессионализму: методическое пособие. Краснодар, 2005.

- Рубенштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957.