Формирование стратегии конкурентоустойчивости на микро уровне

Автор: Бурланков С.П., Долгов Д.И.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 3 (61), 2014 года.

Бесплатный доступ

Актуальность темы исследования заключается в том, что противоречивые тенденции развития экономики, необходимость учета множества факторов внутреннего и внешнего окружения в условиях изменяющейся среды функционирования во главу угла ставят проблему обеспечения конкурентоустойчивости предприятий как конкурентоустойчивости, распределенной во времени. Разнообразие факторов, влияющих на деятельность предприятий, неоднозначность оценок их влияния, отсутствие зачастую возможности их учета и прогнозирования, усложнение задачи выявления взаимозависимости внешних и внутренних параметров хозяйствования приводят к серьезным негативным последствиям и нередко к разрушению производственно-экономической системы. В этой связи возникает необходимость в разработке новых подходов и методов управления внутриорганизационным взаимодействием, базирующихся на использовании инструментов рыночных отношений и трансформации элементов рынка на уровне предприятия. Недостаточно полная теоретическая проработка вопросов конкурентоустойчивости, отсутствие моделей, схем, алгоритмов по формированию механизма внутрипроизводственных отношений на принципах внутрифирменного предпринимательства, обеспечивающих экономическое долголетие предприятий за счет интеграции и мобилизации внутриорганизационного потенциала, определили выбор темы исследования. Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для определения основных направлений деятельности. В литературе по стратегическому планированию существует два противоположных взгляда на понимание стратегии. В первом случае стратегия - это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, а выработка стратегии - это процесс нахождения некоторой цели и составление долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, что все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят детерминированный характер и поддаются полному контролю и управлению. Вместе с тем, как внутри организации, так и вне ее появляются новые непредвиденные обстоятельства, которые не укладываются в первоначальную концепцию стратегии. Они могут, например, открыть новые перспективы развития и возможности для улучшения существующего положения дел или, наоборот, заставить отказаться от предполагаемой политики и плана действий. В последнем случае первоначальная стратегия становится нереализуемой и предприятие переходит к рассмотрению и формулированию неотложных стратегических задач.

Конкурентоустойчивость, стратегия, вагоны, формирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14040278

IDR: 14040278 | УДК: 45877-66

Текст научной статьи Формирование стратегии конкурентоустойчивости на микро уровне

Актуальность темы исследования заключается в том, что противоречивые тенденции развития экономики, необходимость учета множества факторов внутреннего и внешнего окружения в условиях изменяющейся среды функционирования во главу угла ставят про-бл ему обеспечения конкурентоустойчивости предприятий как конкурентоустойчивости, распределенной во времени.

Разнообразие факторов, влияющих на деятельность предприятий, неоднозначность оценок их влияния, отсутствие зачастую возможности их учета и прогнозирования, усложнение задачи выявления взаимозависимости внешних и внутренних параметров хозяйствования приводят к серьезным негативным последствиям и нередко к разрушению производственно-экономической системы. В этой связи возникает необходимость в разработке новых подходов и методов управления внут-риорганизационным взаимодействием, базирующихся на использовании инструментов рыночных отношений и трансформации элементов рынка на уровне предприятия [6, с. 37].

Недостаточно полная теоретическая проработка вопросов конкурентоустойчивости, отсутствие моделей, схем, алгоритмов по формированию механизма внутрипроизводственных отношений на принципах внутрифирменного предпринимательства, обеспечивающих экономическое долголетие предприятий за счет интеграции и мобилизации внутриорганизационного потенциала, определили выбор темы исследования.

Ввиду этого, представляет научный интерес изучение устойчивого развития в целом. Термин «устойчивое развитие» широко используется со времени опубликования и одобрения Генеральной Ассамблеей ООН доклада МКОСР «Наше общее будущее» (1987), который был подготовлен под руководством председателя Комиссии премьер-министра Норвегии Г.Х. Брундтланд. Согласно докладу, под концепцией устойчивого развития понимается такая модель социально-экономического развития, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей с учетом того, чтобы будущие поколения не были лишены такой возможности из-за исчерпания природных ресурсов и деградации окружающей среды.

Концепция устойчивого развития в редакции 1987 г. включала следующие основные положения:

-

- человечество способно придать развитию устойчивый и долговременный характер с тем, чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, не лишая такой возможности будущие поколения;

-

- в основе устойчивого развития лежит бережное отношение к имеющимся глобальным ресурсам и экологическому потенциалу планеты;

-

- нищета не является неизбежной и не есть зло в себе;

-

- для устойчивого глобального развития необходимо, чтобы те, кто располагает большими средствами, согласовали свой образ жизни с экологическими возможностями планеты;

-

- устойчивое развитие представляет собой не статическое состояние гармонии, а процесс изменения, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития и институциональные перемены согласуются с нынешними и будущими потребностями.

Переход к устойчивому развитию требует решения трех основных проблем:

-

- экологической;

-

- экономической;

-

- социально-демографической [6, с. 17].

Итоги Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге подтвердили, что Мировое сообщество пока продолжает движение по сценарию неустойчивого развития. И если воплощение идеи стабильного социально-экономического развития, не разрушающего природную среду и ориентированного на нужды нынешнего и будущего поколений, реально возможно в достаточно отдаленной перспективе, то сам переход к устойчивому развитию должен происходить в текущем столетии. В противном случае, по мнению ученых, при сохранении существующих тенденций в мировом промышленном производстве и других отраслях экономики на земном шаре к 2100 году вообще могут исчезнуть атмосферный воздух и чистая вода [9, с. 37].

В этих условиях под конкурентоустой-чивостью должна пониматься устойчивость предприятия в экологическом и экономическом отношениях.

Экономика России в данный момент имеет весьма низкий уровень конкурентоустойчивости. Поскольку конкурентоустойчивость экономики России - это суммарная конкурентоустойчивость ее предприятий, фирм, организаций, соответственно основой роста конкурентоустойчивости страны является стимулирование конкурентоустойчивости на уровне хозяйственного субъекта. Тем более, что на современном этапе конкурентные возможности предприятии и фирм не ограничиваются национальными рынками.

Следует также отметить, что исторически концепция конкурентоустойчивости основана на теории использования в международном разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик (дешевый труд, бога- тые природные ресурсы, благоприятные географические, климатические, инфраструктурные факторы и т.п.) для экспорта продукции в страны, где таких преимуществ нет, и импорта продукции из стран, которые обладают преимуществами по сравнению с национальной экономикой страны-импортера [1, с. 99].

B ходе индустриального развития в рыночной среде созрели новые конкурентные условия, которые вызвали необходимость преимущественного использования не сравнительных национальных преимуществ, а динамично меняющихся конкурентных преимуществ, основанных на научно-технических достижениях, инновациях на всех стадиях от создания товара до продвижения его от производителя к потребителю [8, с. 17].

Современные условия обусловливают необходимость рассмотрения проблем конку-рентоустойчивости не только на уровне национальной экономики, но и на уровне промышленных предприятий, для которых проблема формирования и реализации стратегии конкуренто-устойчивости является наиболее приоритетной.

Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей предприятия . Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для определения основных направлений деятельности. В литературе по стратегическому планированию существует два противоположных взгляда на понимание стратегии . В первом случае стратегия - это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, а выработка стратегии - это процесс нахождения некоторой цели и составление долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, что все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят детерминированный характер и поддаются полному контролю и управлению [6, с. 57].

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы внутрипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей среде. При таком понимании, стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности, функционирование в рамках которого должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей. В стратегическом планировании направление деятельности выбирается обычно по результатам стратегического анализа, проведенного с помощью матрицы БКГ и других матриц, а также по результатам SWOT анализа предприятия.

В деловой жизни под стратегией понимается общая концепция того, как достигаются цели организации, решаются стоящие перед ней проблемы и распределяются необходимые для этого ограниченные ресурсы. Такая концепция (соответствует стратегии второго типа) включает в себя несколько элементов. Прежде всего, к ним относится система целей, включающая миссию, общеорганизационные и специфические цели. Другой элемент стратегии - политика или совокупность конкретных правил организационных действий, направленных на достижение поставленных целей [5, с. 17].

Обычно стратегия разрабатывается на несколько лет вперед, конкретизируется в различного рода проектах, программах, практических действиях и реализуется в процессе их выполнения. Значительные затраты труда и времени многих людей, необходимые для создания стратегии предприятия, не позволяют ее часто менять или серьезно корректировать. Поэтому она формулируется в достаточно общих выражениях. Это - предполагаемая стратегия.

Вместе с тем, как внутри организации, так и вне ее появляются новые непредвиденные обстоятельства, которые не укладываются в первоначальную концепцию стратегии. Они могут, например, открыть новые перспективы развития и возможности для улучшения существующего положения дел или, наоборот, заставить отказаться от предполагаемой политики и плана действий. В последнем случае первоначальная стратегия становится нереализуемой и предприятие переходит к рассмотрению и формулированию неотложных стратегических задач [6, с. 97].

Стратегия диверсификации продукции основывается на специализации и изготовлении особой продукции, выступающей модификацией стандартного изделия. Обособление товара на рынке, а в более широком смысле - дифференциация его коммерческих характеристик может проводиться за счет создания продукции с более совершенными, чем у стандартных изделий, техническими параметрами, качеством исполнения, дизайном. Наиболее типичное направление использования стратегии дифференциации - это сосредоточение усилий на одном из мотивов приобретения продукции потребителями, на развитии возможностей компании для более полного и качественного удовлетворения специфических потребностей.

Возможности предприятия конкурировать на определенном рынке зависят от совокупности социально-экономических и организационных факторов и методов деятельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. С практической точки зрения все факторы, воздействующие на рост и конкурентоспособность, можно разделить на внутренние и внешние [1, с. 7].

Основные (внутренние и внешние) факторы - это природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, неквалифицированная рабочая сила.

Развитые (внутренние и внешние) факторы - это современная инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные кадры, использование высокотехнологичных производств [6, с. 47].

Во-вторых, выделяются общие и специализированные факторы. Общие факторы, к которым относятся инфраструктура, квалифицированный персонал, присутствуют в широком спектре предприятий. Специализированные факторы, такие как специфическая инфраструктура, уникальные технологии и базы данных, присутствуют у ограниченного числа предприятии [8, с. 97].

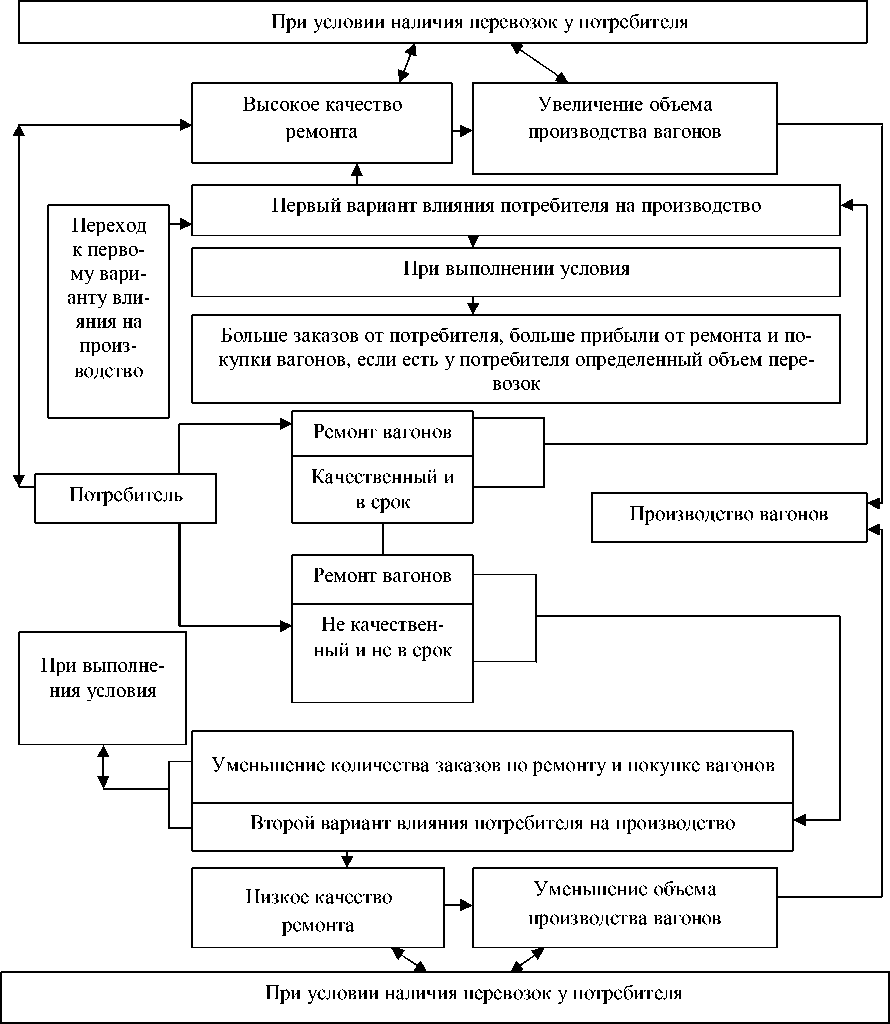

К одному из конкурентных возможностей можно отнести интеллектуальный капитал фирмы. Например, при ремонте вагон-цистерн можно повысить уровень конкурентоустойчивости используя предложенный алгоритм (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема влияния потребителей вагонов на их производство через услуги по ремонту

Из рисунка 1 видно, что качественный и в срок оказанный капитальный и текущий ремонт вагонов влечет за собой положительное влияние потребителей на производство, результатом которого является рост прибыли от изготовления вагонов и их ремонта при условии наличия заказов на перевозки у потребителя, благодаря чему повышается конкурентоустойчивость предприятий по производству и ремонту вагонов.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что при формировании стратегии конкуренто-